心肺复苏仪与徒手心肺复苏临床应用效果比较

2018-10-18民航总医院100025李松

民航总医院(100025)李松

心脏骤停属于急诊科常见的急危病症,通常指各种原因所导致心肌细胞的机械收缩及舒张运动骤然停止,从而使得患者心脏泵血功能终止,进而使患者发生突然性的意识丧失、大动脉搏动消失、心音消失等症状,伴或者不伴有自主呼吸的停止[1]。心肺复苏(Cardiopulmonary resuscitation,CPR)是以徒手胸外按压为主的急救方式,同时配合人工呼吸等方式,已成功挽救了众多发生心脏骤停的患者生命[2][3]。但由于心脏猝死具有发病突然、无法预测且进展迅速等特点,因此一旦发生心脏骤停,患者生存的几率极低。据报道,具有完善急救医疗体系的发达国家中,患者经心肺复苏后成功存活的概率仅为15%,包括我国在内的大多数国家的心肺复苏成功率仅为不到5%[4]。心肺复苏成功率不仅关系到急诊科急救医疗服务水平,更是直接关系到患者的生命安全。国内众多研究结果表明,心肺复苏时间延长后可有效提高复苏成功率,但在实际操作当中,由于徒手进行超长心肺复苏行为时劳动强度过大,临床中难以普及,且按压过程的深度和频率无法持续维持,此外,更换人员期间,也无形增加了胸外按压被中断的时间[5]。由此看出,多方面因素均会影响到徒手进行心肺复苏的急救效果。目前,临床已有以心肺复苏机代替徒手心肺复苏进行急救,但其和徒手心肺复苏之间的复苏成功率和安全性等对比相关研究较少。本研究通过对我院心肺复苏的相关案例进行深入讨论分析,将使用徒手心肺复苏和心肺复苏机后的治疗效果比较,以期为临床急救治疗提供参考,结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 随机选取我院2014年12月1日~2017年12月1日急诊科院内进行心肺复苏的患者共150例进行临床资料分析,选取时排除院内发生的心脏骤停,或经心肺复苏成功恢复自主循环30分钟后再次出现心脏骤停患者,以及合并脑、肺、肝、肾等其他组织器官功能障碍及恶性肿瘤晚期患者。样本中男81例,女69例,年龄18~70岁,平均年龄(53.3±11.7)岁。150例患者随机分为两组:A组为徒手心肺复苏组,共78例,给予徒手心肺复苏,直至患者复苏成功或时间达到30分钟;B组为机械心肺复苏组,共72例,立即给予心肺复苏机复苏,直至患者复苏成功或时间达到120分钟。A组和B组病例年龄平均值分别为(53.62±7.32)和(54.68±6.53),P=0.526,性别比较P=0.552,两组患者在年龄和性别上均无统计学差异。

1.2 实施方法 对两组进行心肺复苏的患者均进行积极的急诊救治,病人确诊心搏骤停后,可采用球囊面罩辅助呼吸,心电监护仪对患者进行持续心电监测,建立静脉通路,使用静脉注射标准肾上腺素等复苏药物和电击除颤等措施,根据患者实际病因进行相应治疗,并且注意降低头部温度、利尿剂降低颅内压,防止出现并发症[6][7]。排除就诊时间等影响因素后,比较两种方法对心肺复苏成功率的影响。两组治疗方案如下。

A组使用徒手心肺复苏的方式,开始进行心肺复苏后自患者最后一次自主心跳停止开始计时,至患者恢复规则的自主心率时终止,或当患者抢救时间达30分钟仍未恢复自主循环,则终止抢救。

B组使用心肺复苏机,确诊后立即开始心肺复苏机支持的心肺复苏行为,至患者恢复规则的自主心率时终止,或持续抢救时间达120分钟仍未恢复自主循环,则终止抢救。

1.3 观察指标 观察指标包括患者的年龄、性别、并发症发生率、复苏成功率及其随复苏时间分布情况。

1.4 判断标准 若A组自复苏开始30分钟内,B组自复苏开始120分钟内,患者心电监护显示为心脏停搏,任何时候不能听到心音、不能触及颈动脉搏动,则判定为心肺复苏失败;若患者出现规则的自主心率,维持时间>30min,可同时听到心音、触及到颈动脉搏动,瞳孔逐渐恢复甚至有对光反射,伴或不伴意识及自主呼吸的恢复,则判定为心肺复苏成功[8]。

1.5 统计学分析 采用统计学软件SPSS19.0进行分析,针对两组心肺复苏患者计量资料,以均数±标准差(±s)作为统计描述,组间比较采取t检验,计数资料用χ2检验,P<0.05则认为差异有显著性。

2 结果

2.1 150例心肺复苏成功率 共28人心肺复苏成功,115例心肺复苏失败,总体心肺复苏成功率为18.67%。

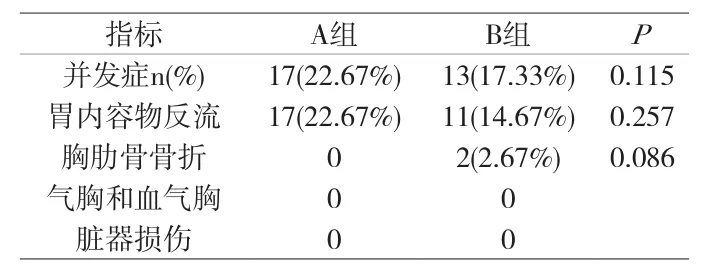

2.2 两组并发症发生率 附表1为胸外按压并发症发生率的比较,A组并发症17例,并发症发生率22.67%,为胃内容物反流,其他项下并发症未见出现;B组并发症13例,发生率为17.34%,其中11例为胃内容物反流,2例为肋骨骨折,其他项下并发症未见出现;两组并发症均出现于最初的30分钟内,P=0.115,统计学结果显示无显著差异。

2.3 心肺复苏成功率 附表2比较了组间心肺复苏的成功率,其中A组成功13例,成功率17.33%;B组成功19例,成功率25.33%;其中,30分钟内复苏成功16例,30~120分钟又复苏成功3例,两组比较P=0.417,组间成功率无统计学差异。

附表1 两组病例并发症发生率统计分析

附表2 两组病例心肺复苏成功率统计分析

3 讨论

心脏停搏属于临床常见的危急重症,采取及时抢救措施关系到患者的生命安全,如果不能够在短时间内立即采取合理有效、及时的抢救措施,患者必将发生心脏性猝死。研究表明,急诊科心脏骤停患者当中,急性冠脉综合症的出现是首要病因。心肺复苏是进行心脏骤停患者抢救的重要措施,但复苏成功率低,临床数据显示,即使在发达国家,心肺复苏成功率仍不足15%,因此,迫切需要探索和改进急诊科心脏骤停的抢救方法,采取合理急救措施。为了避免由于基础的病因资料、血流动力学、心脏骤停到开始复苏的时间不同等情况影响到心肺复苏效果,本研究限定了病例入选标准,排除了院内发生的心脏骤停,或经心肺复苏成功恢复自主循环30分钟后再次出现心脏骤停患者,以及合并脑、肺、肝、肾等其他组织器官功能障碍及恶性肿瘤晚期等情形,因此,对研究结果产生影响的因素除患者基础资料外,主要考量因素为实施心肺复苏的方法。在本次研究中随机将选取样本分为两组,即徒手心肺复苏组和使用心肺复苏机复苏组,两组样本在年龄、性别上经统计学分析无显著差异。之后对比分析两组组患者之间并发症发生率及其发生时间、心肺复苏成功率、以及复苏成功率与复苏时间之间的相关性,结果表明,对比两组心肺复苏并发症,组间无显著性差异(P=0.115),此外,并发症均发生均在30分钟之内,其发生率并未随复苏时间延长而增加,表明使用心肺复苏机进行心肺复苏的安全性与传统方法基本相当。本次研究发现,徒手心肺复苏和使用心肺复苏机的复苏成功率分别为17.33%和25.33%,所得结果也与国内外多数研究取得的院内猝死复苏成功率相符。两组整体成功率比较P=0.432,无统计学差异,而30分钟内成功率比较P=0.815,无统计学差异,但在超出标准30分钟时间以外的90分钟内,B组使用心肺复苏机进行心肺复苏比A组多挽救了3例患者,虽在统计学上未出现显著差异,但仍可看出,若使用心肺复苏机实施超长心肺复苏,则更有机会在接下来的时间内挽救更多患者的生命。

综上所述,心肺复苏机在心肺复苏中一方面可节约人力,另一方面也能一定程度上提高心肺复苏成功率,对于临床工作者采用心肺复苏机为患者实施标准时间心肺复苏及超长时间心肺复苏措施均有一定参考价值。