舞得世间彤彤日,虎踞龙盘卧牛城

——雄安新区容城县城内村“云龙盛会”调查研究

2018-10-18中国艺术研究院高舒

中国艺术研究院/高舒

【内容提要】 城内村云龙圣会是雄安新区容城县内现存的唯一一家龙灯会组织。它建立于清末民初,已伟承四代。正月十三到十五,云龙圣会上百号男丁操持出会,上街游龙,已成为容城这座县城的重要风景,也因此赢得了当地人口中“东关狮子城内龙”的赞誉。在社会变迁中,地处城关,紧挨县城主干道的云龙圣会所掌握的敬龙、制龙、舞龙的完整知识体系逐渐变为单剩“舞龙”这一个民间体育游艺与杂技项目,但在几乎全体村民都在周边县市工厂工作的现代生活状态下,城内村云龙圣会至今仍保持着年节的传统与人员的凝聚,又难能可贵。

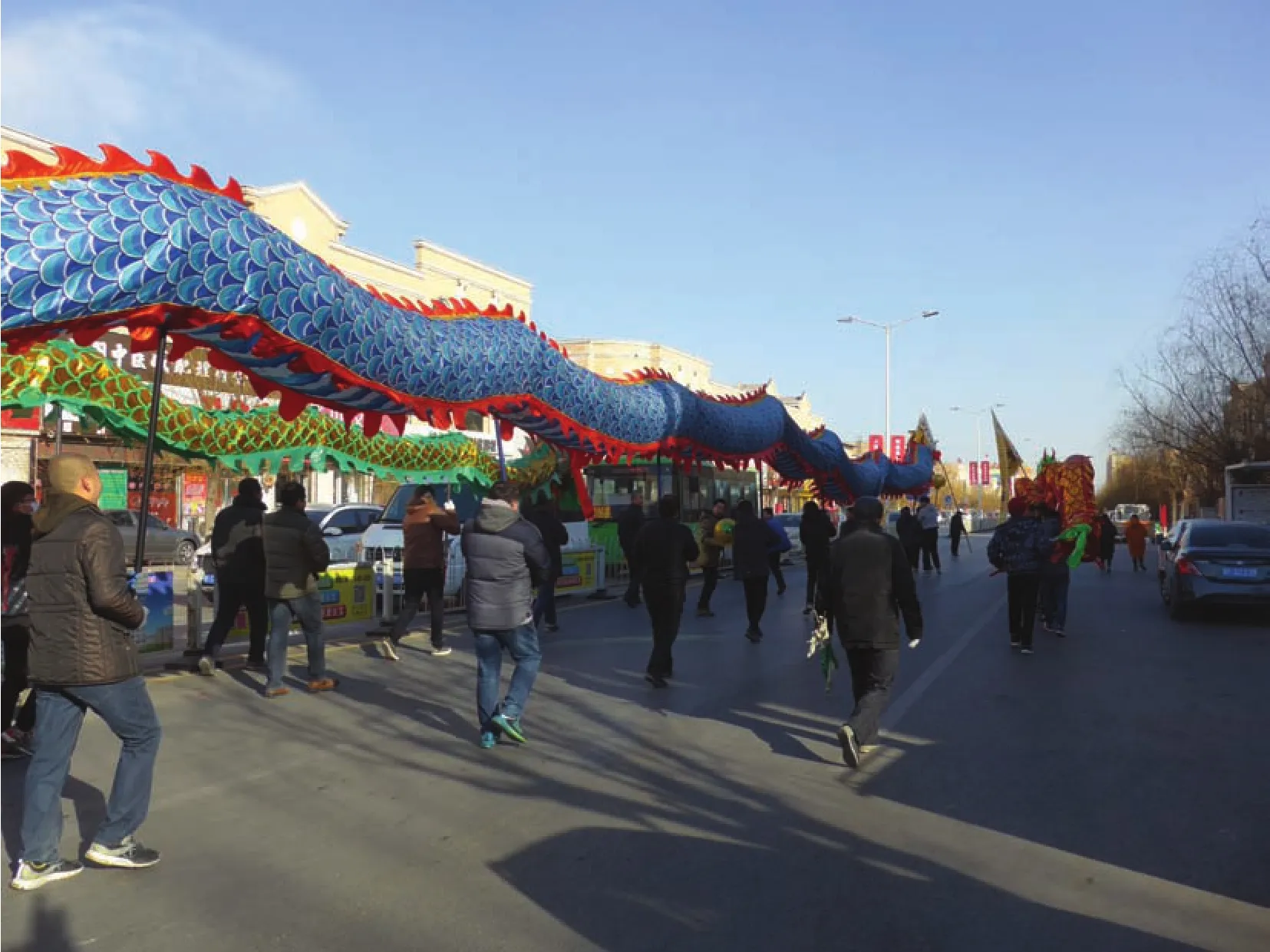

“东关狮子城内龙”,是容城县人人都能脱口而出的俗谚。根据2000年第五次人口普查数据:容城县容城镇人口61639人,位于容城县核心城区容城镇的城内村,全村人口总数在民国时期也就三四百人,现在村大了,增长到一千四百多口,尤以孙、邓、王是大姓。容城当地,正月十三到十五,舞龙灯必不可少。城内村民世代居住在县城,街市通达,有着上街耍龙的便利。新年伊始,万家团圆,城内村几十上百号的青壮男丁开展大旗,手擎大龙,在县城主干道上舞动雄风,可以想见,这绝不是一个村子,而是一座县城的重要风景。

城内村的龙灯传统名响八方,历久弥新。龙灯会,在城内村的正式名称叫做“云龙盛会”,若将其纳入我国的非物质文化遗产名录体系,应属于典型的“传统体育、游艺与杂技”类“非遗”项目。城内村云龙盛会与舞龙灯习俗虽然尚未申报容城县非物质文化遗产项目,却丝毫不影响它在当地的声威。相比保定徐水以及容城当地极为繁盛的狮子会,目前同在这片地界的舞龙队伍已经很少了,至于容城县,城内村龙灯会独此一家。

一、云龙盛会的历史与现状

城内村由于地处城关,村中的几个庙在20世纪60年代就已拆撤,所以云龙盛会没有保留“出龙”时拜龙王的仪式。由于没有了庙,一般放在龙王庙里的龙,如今放在城内村村委会,这样的放置带来了好的一面,村支书孙继平也成为了龙灯会现任会长,办公室天天有人,村委会一定程度上成为了云龙盛会的根据地,有利于日常操持。但另一方面,由于借地放龙,不像庙里那样专人专供,龙和道具日常闲置,有时也会受到村产房屋安全状况的影响(详见后文)。

图1.龙灯会会旗(齐易摄)

根据上任老会长孙三臣对传承谱系的回忆,容城县城内村的云龙盛会建立于清末民初,有百余年历史。单就龙灯会管事儿的人就已经传承了四代:第一代从民国初年至1937年抗战爆发;第二代分为前后期,前期从1937到1949年,后期从1949到1961年;第三代从1961至2001年;第四代从2012年至今。其中,云龙盛会初创阶段的活动只听老一辈说过,大致是20世纪30年代,曾应白沟商会会长孙甫(孙茂林的太爷、孙三臣的爷爷)之邀到白沟汇演,规模不小,现在村里老人们还总是为当年出会的威风自豪。

现任会长孙继平回忆新中国成立以后,云龙盛会也和同县的西关村合办了一段时间。那个年代文化活动少,大家对舞龙都感兴趣。再加上两个村村民人数较少,合办龙灯会能节省很大的人力、财力,所以一拍即合。在分工上,龙灯会所用的家伙、龙灯都由西关村置办,所以西关村耍龙头,但是灯会会长一职由城内村的人担任。这种合办状态一直保持到“文革”期间出现了派姓斗争,两村才约定分开,各办各的。此后,城内村龙灯会越做规模越大,逐渐自己能出会一条大龙,而西关村龙灯会,坚持了一年就停办了。

20世纪50年代,城内村增加了一条小龙,出会的规模变成了一大一小两条龙,并延续下来。大龙也逐步配备了两个人员,专舞龙珠,已接近现行规模,但孙宝忠副会长解释,并非如此,“那时候的龙分量大,较笨重。虽说只是一条龙的把位,可得两个人交替耍”,所以在操龙实践和人员比例上还有明显差别。

孙继平回忆:1960年前后到1978年这大概18年的时间,大家经济上实在是有困难,舞龙就停止了。”这是龙灯会第一次中断,随后在1978年左右,生产队还在,龙灯会和舞龙活动竟然恢复了。孙继平说:“陈士凯挑了头,当了会长,和孙三臣、孙保田、孙大群等几个生产队年轻小伙子,一起组织。1990、1992年,增加了两条小龙,变成了现在一大两小的规模,但只是勉强延续。舞龙的人员、经济问题并没有彻底理顺。”

就在2001到2012年这段时间,由于村里的龙和道具长期放置在村大队,放着龙的大队房屋正好塌毁了,三条龙的龙骨和灯笼架子全部砸毁。无龙可耍,龙灯会被迫第二次停会,一停近十余年,直到2012年村大队房子盖好后,孙继平几个人又开始牵头,由村委会出资承担了现在三条龙的制作费。

图2:龙灯会名誉会长孙三臣(辰)的诗(2018年,康长青手录,孙三臣摄)

忆起城内村龙灯会经历的百年风雨,心系龙灯会的第三代老会长孙三臣(辰)感慨万千,他虽然年事已高,移居石家庄,但常常给予会员们指导和关心,还为了本次调查专门请人写了书法作品:

“东关狮子城内龙,岁岁正月闹古城。百年跌复龙灯会,福祐黎民降康宁。舞得世间彤彤日,虎踞龙盘卧牛城。十载休耍今又舞,生生不息自传承。舞龙八式,一、盘龙,二、脱骨,三、单出水,四、双出水,五、杀四门,六、懒龙翻身,七、抄龙,八、跳连环。”落款:“龙灯会名誉会长 孙三臣 拙诗北京。在丁酉年冬月 康长青书。”

二、城内村龙灯表演的基本内容

城内村的龙灯表演实际由龙灯和花灯等灯牌两部分构成,舞耍大、小龙是核心内容。舞龙灯除了龙头龙尾需要专人把持之外,龙身部分分节,通常每一节由一个成人擎拿,这个擎拿的节点称为“把”。云龙盛会现在的一条大龙,全长36米,共有13把;两条形制一致的小龙,略短,全长约20米,各7把。

1.动作套路

龙灯表演主要通过道具造型、队列变化以及动作套路实现。孙宝忠、孙继平介绍,城内村的各种舞龙把式虽多,但有其共同点,即多选择第三四把的位置,由龙头带领龙身开始钻新的把位,钻过之后,整条龙顺龙头方向跑动,随即横抄着走,接着表演双吐水、单吐水、龙翻身等系列套路。以这些基本点为主的简单套路有经常表演的“杀四门”,指龙头表演场地的四个角跳过去来回翻等。

图3:出龙时的开场吵子(高舒 摄)

图4:行进中的大锣(高舒摄)

城内村舞龙伴随着几个基本名词:钻、杀、抄。在我的观察和询问中得知,所谓“抄”是指对龙各个把位的操作,从低到高,从高到低的起势和收势;“钻”是把特定几个把位的龙身举高,让龙头带领其他把位从高举的龙身下“钻”过去,作出神龙盘旋的姿态;而“杀”则指前后连续的几个把位贴紧地面,龙头带领其他把位跳过龙身,再作180度的盘旋,使龙身翻正过来。

除了老会长孙三臣请人写就的“舞龙八式”,村里进一步发展总结出了10套舞龙套路,分别是抄龙、盘龙、脱骨、杀四门、单吐水、双吐水、跳连环、跳珠子、要帽儿、懒龙翻身等。用当地村民的话来说,这些“把式(招式)”,每一套都代表着整条龙的一套操作套路,每一套都需要从龙首到龙尾13把的几十个人默契配合,共同完成。而每耍一套,也称为“一场”,每一场把式不同,龙身的动作设计和造型不同,不同把式里,换把人数有所不同,甚至同一个把位的动作也经常需要人员轮换。

城内村龙灯会最有特色的表演技巧是跳连环、脱骨和抄龙,但用会长孙继平的话说,村里表演“抄龙”“跳连环”没问题,问题在“脱骨”。一方面,技术层面上,“脱骨”技巧难度不小。它大量使用交叉把,除了龙头、龙尾之外,龙的剩余11个把位会呈现出三角队形,此时龙头、龙尾交错,单把不动,双把跳。在这整个过程中,整条龙全员必须完成大量的“钻”,对动作、节奏的处理和体力的分配都必须熟练度很高。另一方面,表演“脱骨”这个套路,需要比常规舞龙更多的人员。由于村民大量在外打工,村里能来舞龙的人并不充足,即使年节期间,村民回家也有长期缺乏训练的问题。当然,孙继平等三位受访者同时强调,这个动作近年还都做过,如果人手够的话,只要再熟练熟练,村里把这个技巧恢复起来不是问题。

城内村龙灯会道具制作情况一览表

图5:村民们欢乐地出会(高舒 摄)

而城内龙灯会的伴奏乐器与冀中地区一带的吵子会乐器构成一样,主要有鼓、铙、大镲、小镲(板)和大锣。大锣除了作为伴奏乐器之外,也作为集合信号以及每一段龙灯表演的开始和结束的提示。

2.表演道具

除了舞龙的动作,涉及传统手工艺的龙灯道具制作更是延续这个传统的重要内容。在我国古徽州地区、福建龙岩客家聚居区,很多村落至今保持着龙灯传统。这些传统,在舞龙之外,还包括扎制龙头、龙身,游龙仪式等一整套关于龙灯的完整知识体系。地处河北省容城县的城内村也曾保持着自己做龙的传统技艺,但后期逐渐地从自己制作转变为委托制作。现在云龙盛会所使用的一大两小三条龙全部为购置。但是从访谈当中可以梳理出,几代云龙盛会龙灯道具的制作情况,如下:

城内龙灯会道具主要是龙和绣球。 整条龙由布制成,分为龙头、龙身、龙尾三部分,三个部分连为一体,内有彩灯,龙尾系有铃铛。孙宝忠比较了传统的龙和现在的龙的差异:“龙的框架都是竹木做的,可现在的龙头是竹柸子,咱们以前的龙,框架是木头的,只在节与节之间用竹柸子连起来。当年我们村能人不少,会美工的,会写会画的,自己买布画龙皮,所以以前的龙都是咱村自己做。但是自己做的,比较蠢重,现在的龙轻巧化了,轻的好耍,所以大家觉得越轻越好。另外,舞龙还得好看,所以龙皮的描画也越来越精致,张北口那边做的龙头都是拿那绣布搭架子,怕效果出不来。”

大家的审美变了,爱使的龙也就变了。龙灯会所用的主角——龙变了,久而久之,制作工艺消退了,与龙配合的花灯、灯牌的制作技术也难觅其踪了。近年来,舞美行业科技发展,淘汰了原来老花灯用的灯油、蜡烛,转而使用LED灯,这些新式灯箱的制作工艺不断改进,更衬得本村的陈年花灯和制作技艺既不安全也不合时宜。孙继平解释:“我从14岁开始耍龙,当年一起耍龙的师傅还在队伍里的有五十岁了,孙宝忠师傅六十岁了。最早做灯的师傅像我爷爷那辈要是人还在,都得一百零几岁了。咱们村的灯都是水族灯,现在村里还保留着四个排灯、四个鱼灯,以及扇贝灯、王八灯等等,通电的LED灯有十来个。但都是购置的,还做得不像样。平时出灯,听站在莲花灯下面的会头指挥。不过现在出会,主要就剩下龙了,灯很少出了。”孙宝忠补充说,现在村里就一条大龙、两条小龙出会,表演两条小龙和大龙来回做把式,类似母子龙相戏,已经没有出莲花灯了。

三、城内村舞龙团队的组成、运行与传承结构

“耍龙灯”“舞龙灯”在我国许多地方也简称“耍龙”“舞龙”,但耍龙舞龙的组织——龙灯会的这个“会”字不可小觑。会,是集合,是凝聚,是聚少成多,是亲友相逢;会,同时是机制,是传统,是运行结构,是传承体系。城内村云龙盛会正是这样一场集体参与,同心协力的年度盛事。

“云龙盛会”出会在正月十五,看似以龙为核心,其实却是城内村全村老少,乃至现在全县老少一年里难能一聚的精神象征,更何况,全县唯一的一家龙灯会社在这样“火树银花合,星桥铁锁开”的十五之夜,高擎神龙,抖擞精神,往县城出会,那样的神清气爽,意气风发能挣来一年到头打工在外闪亮登场的自信,能赢来任何一个外村人都艳羡的壮阔风光。上百年来,城内村的成年男子无不默认自己属于这云龙盛会的一分子。客观地说,城内村保留下来的云龙盛会实际上已经以“龙灯”和“会”的名义,塑造了本村组织、本村村民直接参与的最热闹并具有仪式感的最重要集体活动。

为什么龙灯会特别强调村民的集体意识?为什么舞龙灯的传统一定要以“会”的形式存在?答案已呼之欲出。

首先,舞龙活动本身是集体性的,这种集体性与周边“北狮之宗”的徐水舞狮不同。操持狮舞的三五人对舞龙来说,显然阵仗太小,云龙盛会必须有强大的人员队伍,充足的青壮年人群,还要有一代代后续力量的跟进,而在村里建“会”的制度,正好能够提供这种亲族和邻里间可信可靠配合无间的人员关系。

图6:村委会里商量人员把位的孙继平和村民们(高舒 摄)

其次,舞龙是一项看来粗犷大气,实则事无巨细的活动。它既要有庞大的组织,还要有细致的分工。谁舞龙珠,谁舞龙身,每个人员安置在第几把位,各个把位掌握什么动作要领,除了龙之外,舞龙珠的人如何指挥龙的行进,两旁拿灯牌、花灯的人要如何调动,尤其在遇到强风天气、道路状况不佳以及许多高难度把式完成过程中,都涉及到安排具体人员随时候补的大量统筹调配工作。

图7:考察当日出会人员的把位分工(高舒 摄)

其三,舞龙时,龙身的自重,加上舞龙的动作,风势的不可预测性,云龙盛会出会这样非常消耗体力的集体活动,必须绝对服从于老师傅们的经验和技巧。“会”的形式确定了会里舞龙人员的梯队建设,老师傅带年轻人,年轻人教孩子一辈的传承,才使得这一传统得以延续。

城内村云龙盛会的管理、训练,原靠约定俗成,没有章程。龙灯会在近代的传承有序,与第三代老会长孙三臣(辰)有不小的关系。现任第四代会长孙继平说,正是在20世纪50年代,孙三臣当会长,加入了一条小龙,训练十三四岁的小孩耍,又在60年代,带领大家用小龙去保定参加了参加汇演比赛,得了银奖,这才机缘巧合地形成了传统,有了现在越来越稳定的龙灯会规模和人员结构。龙灯会发展到20世纪七八十年代,人员发展到了第三代,形成了较为合理的工作分工,建立了规则。每年初六在陈世凯家开会,商议出会事宜。人员分四组,一组由大队胡玉学、孙小芬、胡雨学、邓根来、孙执中等人负责向镇政府各机关单位粮食局、卫生院等募集资金。二组由陈世凯、孙三臣、孙宝田、孙大群、孙大乱负责修整龙。胡运学、陈老明负责人员训练。三组由邓大仓、雷吉合、雷丙军等人负责制做各种灯笼。四组由杨德林、康長青、雷国军等人画龙皮。这样的基本分工,至今仍保留大半。

按照原有的舞龙的年龄结构看,舞大龙最合适的年龄一般是18至30岁。现在的龙头有七十多斤重,一般耍大龙最少要26人,小龙9把18个人,再加上舞龙珠至少双人,大小龙一起出会一次的总人数约要有三四十人。如今,城内村村民都有了日常工作,有的长期在外打工,平日里练得不多,但一到寒暑假,龙灯会就通知大伙儿,有孩子的,没事的都过来活动一下,等到过年了,舞大龙的大日子,大家自发地回到村里,听从会长的调度在出会前几天,再短训一下,就能一块上街活动。

龙灯会四代人员会员分工结构一览表

这次我们调查小组在1月进行采访,正月里是否组织舞龙活动还未确定。考虑到这几年正月舞龙的取消,会长孙继平抓稳令旗,为大家组织了一场新春前的龙灯盛会。为了争取回每一个会员,村委会向当地各工厂负责人专门一一电话说明,而多数成员不惜向工厂请假回来舞龙,足见其重视程度。

四、舞龙老年俗面临的新老问题

百年龙会舞至今,城内几代付艰辛。虽然村内人员的代际维持、龙灯传统的自我涵养,基本解决了龙灯会的集体传承问题,但作为一个人员如此众多,声势如此浩大的老年俗,也面对着遗留至今的经费问题和近年新出现的安全问题。

1.经费问题

城内村龙灯会在运作经费方面一直是吃紧的。原因很简单,龙灯会是一个由本村张罗、本村自发筹钱进行的集体活动,并没有外界的额外支持。孙老会长回忆:“早年间,制龙经费来源说来好笑,主要是会员们正当和不是那么正大的筹集。比如第二代龙灯会的操持者曾经卖掉了杨家祠堂里的木材,也有时砍树换钱。”到了第二代后期,用孙三臣的话来说,制作小龙的资金来源也是“偷”,凡参会的人一律“偷”自家的铜、铁、首饰等值钱之物,“统交给孙财子之母,由她负责卖掉,换钱买龙;偷县社的木板、竹皮做龙骨架,用火杵烫出龙眼的模样,揭大街张贴的戏报贴糊龙头、龙尾,买面袋缝制、自画龙皮……”花招之多不可尽数。说来说去,这“偷”的多是自家,不是别人,实际就是靠全体会员自己紧衣缩食,“省”口粮和钱饭来办会,总归一句话,为龙痴迷。

图8:在城关街道上行进的大小龙(高舒 摄)

当然,云龙盛会声名在外,近百年办会多少也有过一些收入,比如1959年春节,龙灯会就曾应文化馆的邀请在北河照村上演的《罗汉钱》一戏中帮忙“舞龙”;20世纪90年代,前后二次为晾马台明月禅寺的重建、开光演出,近年也偶有几次受王庄村等县城各村邀请出会,但都不在正月;2002年,他们去过霸州市、廊坊市永清县,邢台市任县等,参与当地活动。这些演出都有一定的物资奖励。此外,官方组织的文艺汇演、礼堂演出,也有资金保障。

今时不同往日,现在的城内村富裕多了,几个村民在外办厂效益不错,筹资已不是太大的问题。尤其是2014年,在现任村长兼会长孙继平等人的努力下,云龙盛会向在本村这几位在容城县里开设工厂的村民企业家寻求到了赞助。赞助一到位,这三条龙就置办来了。灯会几位负责人一道兴高采烈地找了河北正定县专门制作龙灯的师傅(也是当地非物质文化遗产项目传承人),花了两万块钱[2],定制了一条13把、全长36米的大龙,两条各7把,全长约20米的小龙,回村组装。另外,还购买了灯箱若干,每个六七百块钱。为了舞龙的时候热闹,有鼓声助兴,村里先后置办了六副大镲,六副小镲,一个铙,一个大晒鼓,几十年陆续买下来,基本形成了一个当地镲会的架势。

相较于龙、灯等道具的制作费用,村里每年参与舞龙的人员经费支出,其实是更大的消耗。孙继平介绍,云龙盛会有个传统,村民舞龙,会头多少会拿点钱来感谢大家;1978年,当时生产队还在,劳动都挣工分,舞龙是个力气活,记不了工分,应该给一些实际报酬,所以用那么几根烟促进大伙儿的积极性;20世纪90年代起,大家有了固定工作,是放下手头的工作来舞龙的,报酬开始增多,先是一人五块钱,到90年代后期,变成十块、二十块,再逐年增加。另外,还或多或少地要预备一些出会必要的车钱、电池、茶水饮料钱。

正如考察组所看到的,孙继平手里最早的一张花费流水单是2000年的,之后有2012、2013、2014年的清单,可以看出舞龙总体开销的增长。2000年时,三条龙出会的所有花费2963元,到了近些年则远远不够,2012、2013、2014年,每年制龙、修龙等各种必须的花费一起,最少花费了一万四五千元。好在有出处就有进项,如今舞龙的钱主要靠企业赞助,为了维持龙灯会,云龙盛会自然是本着能给多少要多少的态度,这样下来一家企业赞助个两三千元,总数上也就充裕了。截至2018年1月,云龙盛会的账面上还剩下9300多块钱,可以保证新一年春节活动的基本需求。但是,随着雄安新区的建设,这些村民开设在县城的企业不免外迁,大家担心龙灯会将来的经费又会是一个问题。

2.安全问题

城内龙在正月里十三到十五“出会”上街,雷打不动。出会的组织和准备工作,一般每年初七就开始,为期一周,容城县一般正月十一有大集,龙灯会预先出会压街,十三至十五晚上正式出会。在这个时间段内,附近各村如有邀请,云龙盛会也会前往表演捧场。2012年前后,云龙盛会兴起,热热闹闹地耍了两年,感受到有关部门一些态度上的变化。

会长孙继平解释:“2015年,北京的地坛庙会发生了人员踩踏的安全事故,上级领导很是重视。为了防止在容城当地也出现类似事件,龙灯会接到了通知,说上级部门出于群众生命财产安全的考虑,不提倡大规模舞龙。”他随即补充,“政府的意思很明确,没说不让弄,并不是禁止”。

受到组织工作和安全工作的影响,2017年,云龙盛会在正月期间的舞龙活动没有进行。孙继平、孙宝忠等人都对这个情况表示了接受,说自己也深有体会,每年春节期间,村里一百多人出会舞龙,相关部门都得专门加强警力,额外派出大批警员出来执勤,日夜坚持为这个活动维持秩序。大龙小龙在县城街道上一旦耍起来,场面越大越好看,街上围观的人多,秩序也混乱,人群不清楚龙的走向,却紧跟着龙,舞龙的村民们也担心碰撞到路人,因为各个把式跑动起来,碰到谁都难以控制。

眼见着2018年春节将至,孙继平他们商量着,新年一过,雄安新区的具体政策一旦推行,城内村也包括在拆迁范围内,今年无论如何要向上级部门报备,申请出会耍耍了。毕竟,云龙盛会是寄托在这个自然村的集体传统,如果全村整体搬迁,村民不散,还是群居而住,也许他们还能一起在某小区再舞起这三条飞龙。但如果分散搬迁,人员四散,这个传统则很难保存。今年再不耍,以后就不一定有机会了。

结语

南宋辛弃疾《青玉案·元夕》“凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞”,舞龙作为民俗在中国有着悠久的历史。在商代,甲骨文里已出现了祭龙求雨的记录文字,在汉代,董仲舒在《春秋繁露》中,同样留下了舞龙求雨的明确记载,此后历朝历代,表现舞龙的诗文屡见不鲜。作为中国人精神象征,龙舞和舞龙的活动与习俗在我国许多地区和民族都广泛存在,甚至连国门之外的唐人街里每年都在复现这个传统。而在位处雄安新区的容城县仅此一家的龙灯会——城内村云龙盛会就是保留当地民间在喜庆节令里舞龙壮景的一个符号。

龙,这一中华民族的图腾在河北民间的年俗里也充分保留了与之身份相应的规矩,如龙不能随便销毁,要等到每年二月二依照相应的仪式返送上天等。城内村的龙王庙不复存在,孙继平介绍说:“我们1978年之前有,1978年之后就没有那些事了。只听老人说龙头不是随便的一个什么物件,请神容易送神难,是有些禁忌,有些规定。”在没有信仰维系的现状下,庙和关于“敬龙”的禁忌,都不可能复现。如今,舞龙期间,民间文化交流的请帖、拜帖也都省了,村委会之间联系,电话一通,交流便利得很。但有一点,云龙盛会至今保留。每年正月初七开始,云龙盛会组织整理道具,收拾龙和灯牌,龙皮三年一换,龙灯年底新描。出会的日子,会头组织饮龙仪式:龙前放一个水桶,把龙头往里面一载,然后一个翻身耍起来再出去,后面一把一把再跟出去,鞭炮轰鸣。

作为一个地处容城县城关,甚至紧挨着县城主干道存在的自然村,城内村的龙灯会逐渐由敬龙、制龙、舞龙这样一个完整的知识体系转变为“舞龙”这样一个民间游艺项目,并可贵地保持到今天并不容易。尤其是在村中没有村产,没有田地,几乎全体村民都在周边县市工厂工作的现代生活状态下,保持着年节的传统与人员的凝聚,已然是难能可贵。

2018年春节,我与孙继平会长联系,得知他们成功地得到了县里的允许,云龙盛会在正月十三到十五再次出会三天,全村沸腾。年节过后,县城里的成年男性继续上班打工,村内十五六岁的孩子继续练习舞龙,由王占良之父王鹿儿带领到容城县小学的操场训练,或分小队出几个人在上坡河坑训练。如今的城内村舞龙训练,正在继续传承给下一代。

注释:

[1] 2018年1月9日早,京津冀学者联合考察组高舒、齐易、萧舒文、李慧君、肖建明、刘诗扬、韩卫华、田薇、耿兆飞一行9人前往位于县容城镇的城内村开始了龙灯会的考察摄录工作,在村民委员会里与会长孙继平、副会长邓小双、孙宝忠(负责舞龙珠)进行访谈之后,当日下午,考察组在容城县街面上实地录制了城内村民舞一条大龙、两条小龙的动作套路,系统拍摄了龙灯出会的9套把式。

[2] 大龙购置费1万多元,两条小龙购置费各4000多元。