复杂网络视角下劳动自组织的演化路径与政府机制设计研究

2018-10-17许清清刘鹏程

许清清 路 兰 刘鹏程

(青岛大学 经济学院,山东 青岛 266071)

劳动自组织的演化是企业从不确定性和混沌无序中找到确定性方向和有序结构的关键变量。劳动自组织的自发性与无序性会直接导致劳动集体行动超出企业的承受能力,演变为社会冲突。因此,劳动自组织演化不仅是劳动经济学的中心议题,也是社会学关注的重点。

一、复杂网络与劳资自组织相关理论

由耗散结构理论(Prigogine I,1969)、协同理论(Haken H,1969)、突变论(R. Thorn,1972)和超循环理论(M. Eigen,1979)组成的自组织科学,一致认为系统的演化是通过自身各要素之间的相互作用以突破系统发展的混沌状态,从而从无序走向有序,从低级有序走向高级有序的过程。基于自组织理论,劳动自组织演化也是从一个从混沌无序之中涌现有序,组织程度低到组织程度高并充满着不确定性的发展过程。现阶段自组织理论已经广泛运用于劳动经济学。Robert等(1998)研究了劳动自组织与分工的演变问题,其认为劳动自组织是一个潜在的生物系统,劳动分工是复杂系统的自组织属性;并分析了在自然选择条件下,如何操作自组织这个复杂系统,从而导致分工演化的问题。①Robert E. Page, Jr, Sandra D. Mitchell , “Self-organization and the evolution of division of labor”. Apidologie, 1998, 29(1):171-190.Tabata 等(2001) 用主方程即一个非线性总体微分方程研究了因区域经济差距引起劳动力的流动,从而引起自组织演化的问题;其方程主要受某一主导参数支配,如果参数小于某个临界常数(1/2),则劳动自组织具有渐近稳定的独特平衡;但如果参数大于常数,则劳动自组织出现无限的不稳定平衡;并呈现出随着时间变量增加而自组织结构崩溃的特征。[注]Tabata M, Eshima N, Takagi I, “The Master Equation Approach to Self-Organization in Labor Mobility”, Evolutionary Controversies in Economics : A New Transdisciplinary Approach, Tokyo: springer-verlag ,2001,pp.201-212.

虽然自组织理论从宏观上说明了组织的演化过程与最终归宿,用图与矩阵来描述自组织结构;但对组织内结构的演化缺少技术分析。复杂网络技术为结构演化分析提供了一种新的方法。现阶段复杂网络最新研究主要集中对“节点属性”、“长程边”、“节点迁移”、“断边重连”等个体属性、策略与网络结构协同演化等方面的研究。Klein(2004)基于社会交换和相似性吸引理论,得出了价值观和个性会直接影响节点能否获得中心节点位置的结论。[注]K J. Klein,B C. LIM, J L. Saltz, D M. Mayer, “How Do They Get There? An Examination of The Antecedents of Centrality in Team Networks”, Academy of Management Journal , 2004,47(6),pp.952-963.Kilduff等(2006)描述了个体的复杂性与独特性,并分析了个体与网络共同动态演化过程。[注]Martin Kilduff, WenpinTsai, RalphHanke,“A paradigm too far? A dynamic stability reconsideration of the social network research program”, Academy of Management Review, 2006, 31(4),pp.1031-1048.Tommy等(2016)分析了重新连边的范围对合作的影响程度,得出了在全球范围内的重新连边比本地范围内的重新连边更能促进合作演化的结论。[注]Tommy Khoo, Feng Fu, Scott Pauls, “Coevolution of Cooperation and Partner Rewiring Range in Spatial Social Networks”, Scientific Reports, 2016, (6),36293.Abranmson,Kuperman(2001)比较了囚徒困境在规则格子与随机网络这两种不同网络上,产生合作涌现的情况;并分析了断边重连概率与合作涌现程度之间的关系。[注]G Abramson,M Kuperman, “Social games in a social network”, Physical Review E Statistical Nonlinear & Soft Matter Physics,2001,63(1),pp.339-347.Zimmermann等(2004)在自适应网络动力学中引入局部邻域的断边重连机制,证明了断边重连机制使网络具有小世界特征与大度节点在网络稳定性中起主导作用[注]Zimmermann M G, Eguíluz V M, San Miguel M, “Co-evolution of dynamical states and interactions in dynamic networks”, Physical Review E, 2004, 69(2),065102.。Yang 和Wu 等(2012)研究了基于期望驱动的节点迁移机制,其模拟了当节点与所有直接相邻的邻居交互之后,如果不能满足他们的期望,则倾向于选择离开并迁移到可探索到的物理位置,最后基于期望的迁移机制大大改善了合作水平。[注]Wu T, Fu F, Zhang Y L, Wang L, “Expectation-driven migration promotes cooperation by group interactions”. Physical Review E, 2012, 85 (6), 066104.

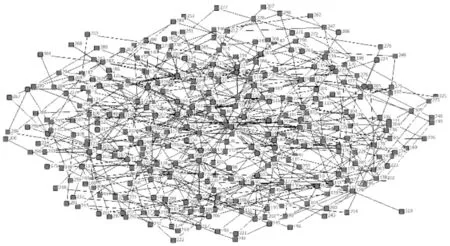

基于复杂网络技术,我们把劳动自组织理解为由复杂关系网络构成的系统,网络上的节点代表劳动个体,边代表与各劳动主体的连边关系,劳动自组织结构的演化可以由复杂网络的模型来描述。研究劳动自组织的结构与演化路径,可以规避其演化过程中无序性对社会的破环性,并给政府引导劳动自组织演化路径提供了可供操作的途径与方法。

二 、劳动自组织演化路径与政府机制设计的理论分析

(一)劳动自组织演化路径

资本主义生产过程是劳动者与与生产资料相分离的过程,劳动者被抛向了市场,因此我们把原子化的劳动个体作为劳动自组织的起点。根据自组织演化规律,本文把劳动自组织演化过程细分为5个阶段:劳动自组织程度低→劳动自组织程度高→劳动自组织程度复杂化→劳动自组织程度松散并消失→劳动个体网络化。

第一,在劳动自组织演化第一阶段,劳动者在地域位置接近的范围内随机连边,但由于连边随机且不稳定,因而劳方自组织程度低,[注]许清清:《劳资关系相对平衡的演化路径分析》,《现代经济探讨》2015年第11期。网络结构松散。第二,在劳动自组织演化第二阶段,劳动者中心节点的涌现使劳动者之间的信息交流增加,劳动者之间的连边更加稳定,劳动自组织的聚集系数增加,劳动自组织程度提高,网络规模增大。此时,资方或阻止劳动者的连边,或破环与收买中心节点,这些行为都会直接触发劳资群体冲突。劳动群体冲突有可能演化为社会冲突,此阶段存在着劳动者革命等“突变式”演化的可能性。[注]许清清、路兰:《基于复杂网络视角的马克思劳资系统演化机制与中国路径》,《理论探讨》2017年第3期。第三,在劳动自组织演化第三阶段,劳动自组织程度复杂化,劳动者连边趋于固定,网络规模达到极值。技术的发展使劳动节点的迁移速度加快,连边范围更大。长程边突破了节点间连接的路径长度、区域限制,劳动自组织呈现小世界特性。“择优连接”机制使新加入节点倾向于与度分布较大的节点优先连接;幂律分布使劳动自组织呈现无标度特性。连边的收益报酬递增效应推动劳动者之间连边固定化、常态化。随着劳动自组织程度不断提高,组织分工更为明确,劳动自组织人数规模达到群体的极值。此阶段劳资双方尝试通过集体谈判解决劳资冲突问题,劳资群体冲突在达到峰值后开始减少。第四,在劳动自组织演化第四阶段,劳动自组织程度松散,网络结构开始分化。信息技术发展为组织结构扁平化提供了技术支持,组织的内在秩序、规则与结构开始重构。高级人力资本从工会中析出组建行业协会,劳动自组织开始分化,结构变得松散。劳动者在网络上的合作使企业突破边界,生产进一步社会化;但资本仍然掌握着关键性的生产性资源网络,为制度的变革埋下伏笔。第五,在劳动自组织演化第五阶段,劳动自组织消失,劳动者之间呈现非聚集性互联。进入未来社会,无须中间节点作为桥梁,企业、市场、劳动自组织最终都会消失。由于社会化大生产的劳动协作淡化了基于物质利益的连边关系,强化了劳动者的亲社会性,劳动者之间呈现出非聚集性的无限连边状态,从而使工人阶级从“自在的阶级”升华为“自为的阶级”。

(二)劳动自组织演化路径的仿真测试

基于对BA模型的扩展,本文通过对劳动者(节点)的聚类系数、度分布、平均路径长度等指标分析,仿真模拟劳动自组织演化。模型假设在劳动者自组织演化过程中,随着新生劳动力节点的加入,网络规模逐渐扩大;劳动者之间的连接具有一定偏好,但又不完全服从度优先连接的原则;新进入劳动者也有很大可能与度较小的劳动者产生连接。因此,一个新进入劳动者与自组织内在位劳动者i相连接的概率∏i为

这里α>0,在本文的具体算法中取α=1。模型假设集群内劳动者间关系网络所有连边的权重相等,即不考虑劳动者之间关系的强弱。在模型的演化构建上,从最初的2个劳动节点开始,每次新加入1个劳动节点,持续增加至1000个劳动节点。

1.聚类系数

聚类系数刻画了集群的团化程度,即小团体特征。假设网络中的任意一个节点i有ki个邻居,在没有自连接与重复连接的情况下,ki个节点之间最多有ki(ki-1)/2条边,而这ki个节点之间实际存在的边数为Ei,则节点i的聚类系数Ci为

整个网络的聚类系数C为网络中所有节点聚类系数的平均值。

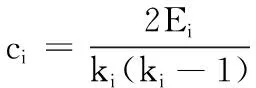

仿真结果中劳动节点的聚类系数主要分布在零点周围(图1),表明了大多数劳动者没有凝聚能力来形成小群体,自组织网络结构也较为松散;只有少数节点的聚集系数较大,说明只有少数劳动者具有凝聚能力来形成群体。少数劳动者的聚集系数较大的原因有可能是因为劳动者本身的特质,例如信息渠道广泛,易于与其接近的劳动者产生连边;或者劳动者个体属性“胆大”等因素,愿意带领大家寻求群体利益。

随着新生劳动力节点的加入,劳资自自组织网络的聚类系数逐渐增大,聚集特征越来越明显,表现为单个群体的聚集规模较大或者群体中聚集的数量比较多,但整个网络的聚类系数并非持续增加。在一定阶段后劳动自组织网络的聚集系数开始减小,网络的聚集程度减弱,结构开始变得松散。

2.度分布

节点i的度ki为与该节点直接连接的节点数目,分布函数P(k)表示一个随机选定节点的度恰好为k的概率, P(k)来描述网络中节点的度分布情况,用于测量劳动者之间的信息交流程度, 即

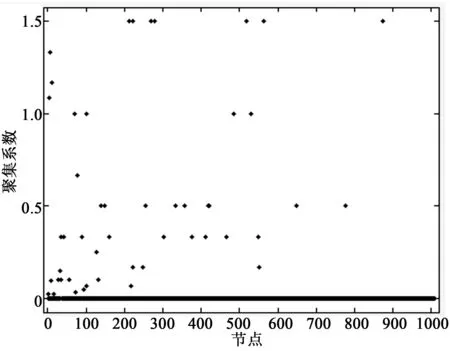

仿真测试结果表明劳动者自组织的度分布满足幂律分布(图3),意味着大多数劳动者之间的连边与信息交流的渠道较少;只有极少数劳动者的连边与信息交流渠道多。满足幂律分布的原因在于大度节点的劳动者拥有比较丰富的信息,与大度节点的劳动者建立联系能够有较大可能获取尽可能多的信息,因而更多的劳动者可以通过大度节点比较容易地建立联系。

图1 劳动节点的聚类系数

图2 整个网络的聚类系数

3.平均最短路径

任意两个节点i和j之间的距离dij定义为连接这两点的所要经历的边的最小数。N为网络节点总数,当不考虑节点到其自身的距离时,整个网络的平均路径长度L定义为所有节点之间距离的平均值,即

图3 劳动自组织的度分布

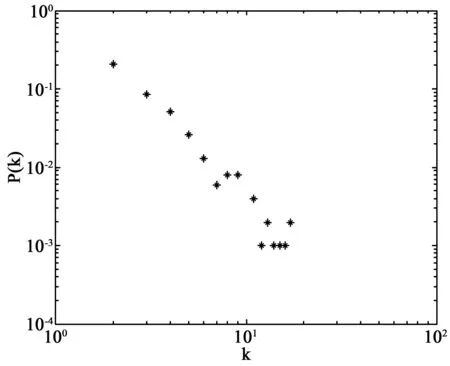

图4 劳动自组织的平均最短路径

劳动自组织网络的平均路径长度L在一定程度上度量劳动者之间连接成本。路径越长,劳动者连接的成本越高;反之,路径越短,劳动者连接的成本越低。平均路径长度经历了先升后降的过程(图4),原因在于当网络节点较少时,劳动者搜索连接的成本大,平均路径长;当出现中心节点时,很多劳动者通过中心节点来建立联系,大幅度减少整个网络的平均路径长度。由于网络的成长性与“择优连接”机制,这些中心节点逐渐演化成大度节点;与大度节点建立联系能够有较大机率获取信息。

图5 劳动自组织演化结构图

综上所述,劳动自组织会经历一个由动荡逐步趋于稳定的过程(图5)。在劳动自组织初期,网络呈现出一种无序状态;由于劳动者之间缺乏了解,因此劳动者之间随机连边,建立连接的节点不多,聚类系数较低。在自组织发展与成熟期,共同利益诉求凝结了劳动者共同的价值判断,通过少数“中心节点”劳动者的信息流通,劳动者之间联系急剧增加,从而建立相对稳定的交流圈层,聚类系数升高。但当自组织内劳动者数量增加并达到一定量时,由数量带动其结构性质变化的趋势将变得非常缓慢。在自组织衰退期,由于技术的发展使劳动者连边成本降低,因此无须通过中心节点建立连接;从而聚集系数开始减少,网络的聚集程度减弱,结构变得松散。[注]谭劲松、何铮:《集群自组织的复杂网络仿真研究》,《管理科学学报》2009年第8期。

(三)政府的机制设计

由于劳动自组织区别于一般的自组织,其演化过程中的无序性以及不确定“突变”都有可能引起社会的倒退。为了减少其演化过程中的破环作用,需要研究政府在劳动自组织演化中的作用。由于劳动自组织演化是一个依赖于微观主体自发行为的过程,因此政府的机制设计能否促使劳动自组织向更高一级复杂适应性系统演化,取决于政府能否遵循劳动自组织演化规律,能否激发组织内部以产生势能和张力,从而影响自组织的结构以及运行的方向和过程。

首先,政府干预劳动节点的增加与减少。政府通过控制与鼓励生育、移民等措施达到控制劳动节点数量的目的。其次,政府增加劳动节点之间的长程边连接。政府鼓励技术创新可以加快劳动节点移动的速度,从而突破连边的区域限制。长程边不仅使劳动网络“空间结构”改变,还使劳动节点在更大范围内聚集。再次,政府引导劳动节点的断边重连。政府可以规范劳动者连边的权利,通过断边重连机制加速劳动者与背叛者的断开机率从而引导劳动者正确连边并形成以大度节点为中心的劳动者网络。最后,政府引导劳动节点的迁移。由于劳动力的产业转移形成了工业化、劳动力的空间转移形成了城市化。政府可以基于产业目标、城市化进程来引导劳动力节点的迁移从而加快经济升级进程。

三、 中美对比实证研究

本文选取美国与中国作为劳动自组织演化研究的样本,以此研究劳动自组织演化路径与计算机仿真结果的拟合度,从而证明劳动自组织演化规律;对比研究中美劳动自组织演化具体路径,进而分析政府机制设计在劳动自组织演化中的作用。

(一)美国劳动自组织的演化路径与政府机制设计

1.美国劳动自组织的演化路径

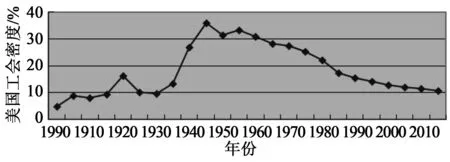

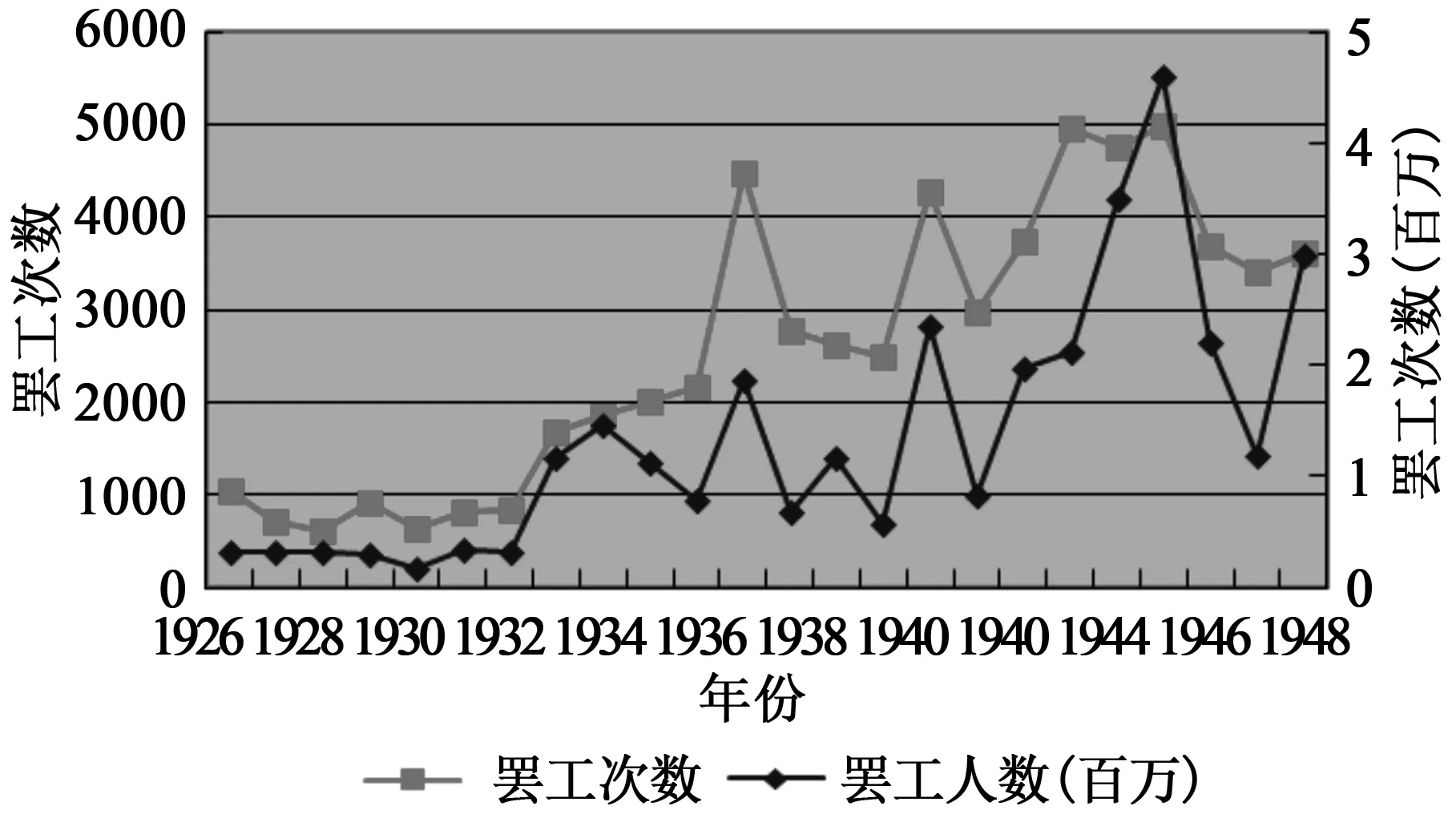

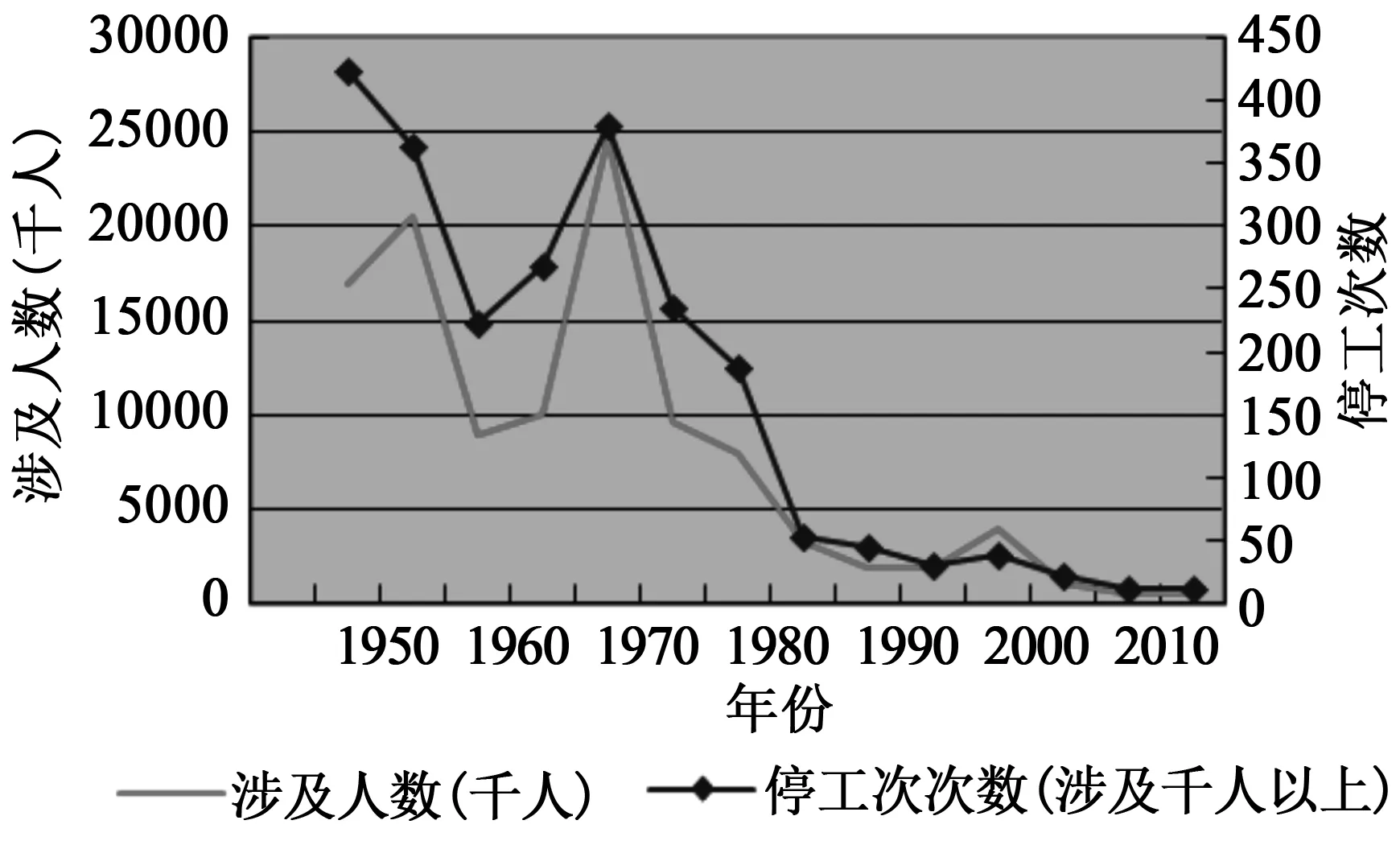

美国劳动自组织(工会)遵循从组织程度低向组织程度高的过程演化,最后组织程度松散的演化规律(图6)。从美国的历史发展来看,工会密度从1900年的4.9%,到1945年的35.8%,再到2014年的10.7%。工会经历了自组织第一至第四阶段的演化。在第一、二阶段中,劳资群体冲突趋势愈演愈烈;直至第三阶段,劳资群体冲突开始减少。1926年劳动者罢工次数1035次,涉及罢工人数 33万人 ;1946年罢工一度到达峰值,罢工次数4985次,涉及罢工人数 460万人(图7);与此同时,工会日益成为强有力的经济组织。进入第四阶段,特别是80年代后,劳资冲突迅速减少,劳动集体停工事件急剧减少,集体停工事件(涉及1000人次及以上)从1950年的424次,涉及人数169.8万人,减少到2015年12次,涉及人数4.7万人(图8);与此同时,工会结构也出现分化,工会密度从1945年的35.8%持续下降到2014年的10.7%。

图6 美国历年工会密度变化图资料来源: C.A.摩尔根:《劳动经济学》,杨炳章等译,工人出版社1984年版,第379页与OECD数据库http://stats.oecd.org

图7 美国历年罢工次数与罢工人数(1926-1949)资料来源: C.A.摩尔根:《劳动经济学》,杨炳章等译,工人出版社1984年版,第488-489页

图8 美国历年工人停工事件(1000人及以上)的次数与人数(1950-2015)资料来源:OECD数据库http://stats.oecd.org

2.美国政府的机制设计

在劳动自组织演化第一阶段(18世纪末至19世纪上半叶),由于政府把工会提高工资和改善工作条件的罢工归为犯罪,因此工会无法进一步以利益来吸引工人,于是加剧了劳动者连边的不稳定性,劳动者自组织程度低。在劳动自组织演化第二阶段(19世纪下半叶至20世纪初),面对劳动者聚集规模的稳定性与组织的扩大化,政府普遍采取“劳工禁令”来禁止各种罢工,这反而导致了劳资冲突规模、频率和持续时间加剧,并形成了更统一的战线——全国性工会。[注]William, B., Gould,A Primer on American Labor Law, Cambridge: The Massachusetts Institute of Technology, 1982,pp.12-19.此阶段政府对劳动自组织的干预,不仅推迟了劳资关系进入平衡阶段,并且延长了劳资冲突的历史。在劳动自组织演化第三阶段(20世纪30年代至70年代),由于集聚的劳动者形成强大的力量迫使一部分资本家转而寻求与劳动者集体谈判,因此自下而上的变革催生了政府劳资关系机制的调整。1933年颁布的《全国工业复苏法案》与1935年颁布的《国家劳工关系法》赋予了工会罢工和集体谈判的权利,使处于弱势地位的劳动者能以集体的力量与资方抗衡。劳动者加速连边聚集与工会人数激增,使工会密度从1935年的13.4%持续增长到1945年的35.8%,形成了美国工会史上的巅峰。政府于1947年出台的《劳资关系法》强制劳动自组织分化以制约工会的壮大。政府对工会的分化措施,不仅延长了劳资群体冲突的历史,还使劳动自组织过早的走向分化与衰退。在劳动自组织演化第四阶段(20世纪80年代至今),劳动自组织过早的衰退,使其难以成为制度变革的主体。

(二)中国特色劳动自组织演化路径与机制设计

在复杂的劳动国际环境中,为了在落后的生产力基础上建立社会主义制度,我国劳动自组织的政府机制设计脉络非常明显;劳动自组织演化路径极具鲜明的中国特色。

1.中国特色劳动自组织的演化路径

第一,我国劳动自组织演化第一阶段。新中国成立之前,外国资本对我国劳动者的侵略与剥削引发了劳动节点“突变性”演化。在外国资本的侵略下,具有聚集效应的劳动力中心节点出现,其作为信息传播者与领导者凝集了众多劳动者,从而使劳动自组织迅速壮大。劳动者在中国共产党领导的革命斗争中,连边更加稳定,组织更加有序。中国共产党领导劳动者革命夺取政权,完成了劳资系统的“突变式”演化,从而开辟了我国独有的劳动自组织演化路径。

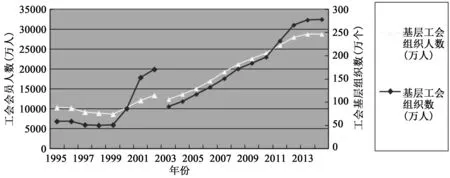

第二,我国劳动自组织演化第二阶段。从计划经济体制时期的计划工会转到以市场机制重塑劳动节点的连边。计划经济体制时期的工会不是对抗资本的劳动者集结组织,而是由政府自上而下组建协调劳动者进行社会主义建设的组织。政府对城市劳动力的直接分配以及引导农村劳动力“亦工亦农”的迁移,为我国优先建立门类齐全的工业体系奠定了基础。随着市场经济体制的建立和改革开放的发展,市场经济体制不仅使我国经济释放出巨大的生产力,而且还使劳动力要素作为追求利益的主体地位得以确立,我国劳动关系开始市场化。一方面,原有单位的解体与国企的破产使原有工会组织随之撤并,劳动者原有的连边断开;另一方面,劳动者寻求新的就业多在非国有部门,而劳动自组织在非国有部门中并未同步建立,因此工会发展形成了1999年的一个低谷。1999年末全国基层工会组织数为50.9万个,会员为8689.9万人,相较于1995年基层工会组织数减少9.6万个,会员减少1709.7万人(图8)。为了克服组建非国有部门劳动自组织困难,政府开始自上而下组织工会并赋予劳动者集体谈判的权利(图9)。

图9 政府组建工会基层组织数与会员人数注:2003年起,因工会基层组织数统计口径有所调整从而形成人为的断点。

第三,现阶段我国劳动自组织出现多阶段演化特征。十八大以来,我国政府对劳资系统的顶层设计使我国劳动自组织表现出多阶段、跨越发展的特征。政府推行“集体协商”制度,有效地聚集了我国劳动节点,从而逐渐呈现出劳动自组织演化第三阶段的特征;推行“网络+工会”使工会组织结构呈现扁平化,从而具有第四阶段的结构特征;推广社会主义劳动价值观、“工匠精神”与“企业家精神”,加强精神回馈机制在劳动者之间连边的作用,为工人阶级从“自在的阶级”升华为“自为的阶级”奠定基础,从而具有第五阶段的特征。

2.我国政府的机制设计

我国政府根据劳动自组织的演化规律,将工人阶级的变化和需求作为其施政的根本依据,从而激发了劳动自组织能量增长和功能实现。

第一,促进劳动节点的增长。面对劳动节点的自然生成速率减缓,“单独二孩”政策有效地增加了劳动节点,为劳资系统提供可持续发展的动力。建议全面放开生育,并把家庭新增劳动力与减税挂钩,以家庭为单位综合计征税率以刺激劳动节点的增长。

第二,减少劳动节点连边成本。发展网络信息技术,规范信息的传导,为劳动者的连边创造良好的环境。弘扬我国“传统文化”,推广社会主义劳动价值观,以共同信仰凝聚劳资节点,不仅减少了劳动节点连边成本,还能使劳动者从为个人利益加入到集体行动转变到为绝大多数人谋利益而行动。

第三,强化工会对内约束力,引导劳动者的有序聚集。针对外商投资企业的撤离所引起的原有劳资结构坍塌问题,应强化工会组织对内约束力,规范舆情有序的传播,并因地制宜制定“集体协商实施细则”以有序引导劳资谈判回合和流程,防止罢工扩大为社会冲突。

第四,引导劳动节点有序迁移至城市,并积极发展乡村振兴战略,以防止原有农业、农村结构的坍塌。新生代农民工彻底抛弃农业,原有的农村网络结构开始减点撤边。因此引导资本向农村、农业迁移的同时,做好土地流转工作与农业规模化经营是建立新农村网络结构的关键。同时政府应对新生代农民工进行职业培训,建立鼓励农民入学再深造机制,以有序引导新生代农民工在城市空间中与资本建立连边。

第五,引导劳资合作。坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,促进劳资合作创新,协调劳资区域空间流动,建立新型绿色的劳资和谐共生关系,发展更高层次的开放型经济,在世界范围内推动建立劳动利益共同体,坚持劳资共享发展。深化“供给侧”改革,优化劳资生产要素空间配置结构,广泛地促进劳资合作从而扩大有效供给。

四、 结论

综上所述,劳动自组织从自发无序到组织有序,再到松散消失的演化规律在社会演进中起作用。虽然政府的机制设计无法超越此规律,但其设计可以规划不同演化路径。

违背劳动自组织演化规律的政府机制设计,不仅会造成劳资冲突过程的延长,还会使社会演进受阻。例如美国政府在劳动自组织演化第一、二阶段阻碍劳动者连边的机制设计延长了劳资群体冲突的历史;在第三阶段其分化劳动自组织的机制设计使组织过早的进入衰退期,使工人阶级为共同利益奋斗的目标模糊,从而使社会的演进受阻。因此,美国劳动自组织促进社会向前演化遇到一个质的问题。

符合劳动自组织演化规律的政府机制设计,不仅可以减少演化过程中劳资冲突对社会的破环作用,还可以加速劳资关系平衡与促进劳资合作关系。我国社会主义特有的劳动关系,先天性具有劳动自组织演化的跨越性基础,因此亟待后天政府机制设计。我国政府机制设计激发与引导劳动自组织演化过程,不仅可以减少自然演化路径中的劳资冲突,在演化第一、二阶段平衡劳资关系,加速进入劳资平衡的合作常态关系阶段,在演化三、四阶段迅速实现劳资合作的空间结构优化;同时政府的机制设计还可以加强劳动者从收益报酬机制的连边转向精神回馈机制的连边,加速劳动者从“自在阶级”升华为“自为阶级”。