后路椎弓根钉棒系统复位内固定术后椎体“空壳现象”Logistic回归分析

2018-10-13王建金

王建金

(宜宾县人民医院骨科,四川 宜宾 644600)

报道认为,骨折后胸腰段脊椎椎体内骨小梁支架结构受到了不同程度的破坏,经过手术固定、矫正后虽能恢复椎体外形[1],但尚无法完全恢复椎体内骨架结构,进而出现椎体内腔隙,CT检查显示椎体内部存在低密度骨缺损区,出现“蛋壳样”椎的病理改变,临床上形象地称之为“空壳现象”[2]。为此,本文进行胸腰椎骨折后路椎弓根钉棒系统复位内固定术后椎体“空壳现象”Logistic回归分析,为提升胸腰椎骨折预后提供理论依据,报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

本研究纳入对象为2015-01-2017-01于我院行后路椎弓根钉棒系统复位内固定术治疗的124例胸腰椎骨折患者,术后随访12个月,通过CT图像观察椎体“空壳现象”发生情况,将出现“空壳现象”患者设为观察组,未发生者设为对照组。所有患者中,男64例,女 60例;年龄 18-78岁,平均(40.34±4.55)岁;骨折部位 T11、T12、L1、L2分别为 10 例、34 例、56例、24例。

1.2 诊断标准

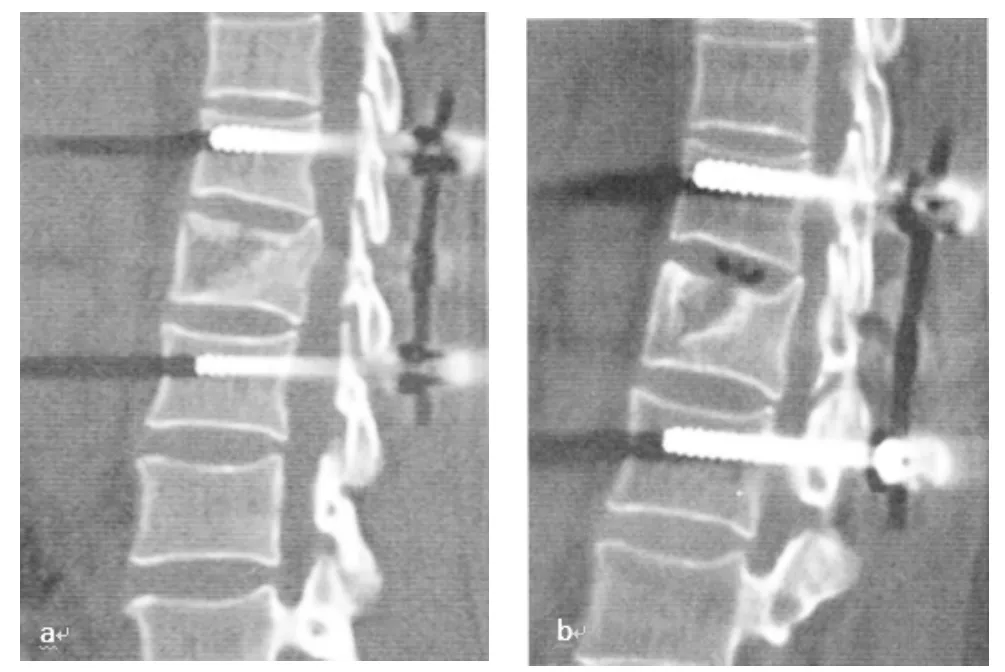

参照胡海刚等[3]椎体“空壳现象”诊断标准,CT检查显示椎体内部存在低密度骨缺损区,见图1。

图1 a~b:女性,44岁,交通事故致L1椎爆裂骨折,术后1月CT复查显示L1椎体存在明显低密度骨缺损区,出现椎体“空壳现象”。

1.3 方法

手术方法:所有手术均由我院两名经验丰富的骨科医师完成,取俯卧位后常规术前消毒、铺巾后行全身麻醉。以骨折节段对应皮肤中心做后正中切口,逐层剥离组织直至将骨折节段以及临近节段椎板、棘突及上下关节突显露,运用椎板边缘法与“人字嵴顶点法”结合进行入钉点定位,常规置钉后连接预弯棒,尽可能将伤椎复位到接近或到达正常椎体的高度,使受伤节段基本恢复正常的生理弧度。骨块侵占椎管>30%者或合并脊髓神经功能受损者切除椎板减压,根据CT影像做到尽量有限减压,最后行椎板外缘及关节突植骨融合。

影响因素调查:参考相关文献[4]并结合我院具体情况确定相关调查项目,包括:合并骨质疏松症;椎体压缩程度;骨折类型;椎体复位程度(优:伤椎高度≥相邻椎体高度平均值的90%,良:伤椎高度<相邻椎体高度平均值的80%~89%);年龄;BMI;合并慢性疾病;受伤原因,性别,术前矢状面Cobb角等。

1.4 统计学分析

采用SPSS 22.00软件,计数资料均使用百分率“%”表示,单因素分析采用x2检验,计量资料以“±s”表示,单因素分析采用t检验,多因素分析采用Logistic回归模型进行逐项剔除处理,以P<0.05时表示有统计学意义。

2 结果

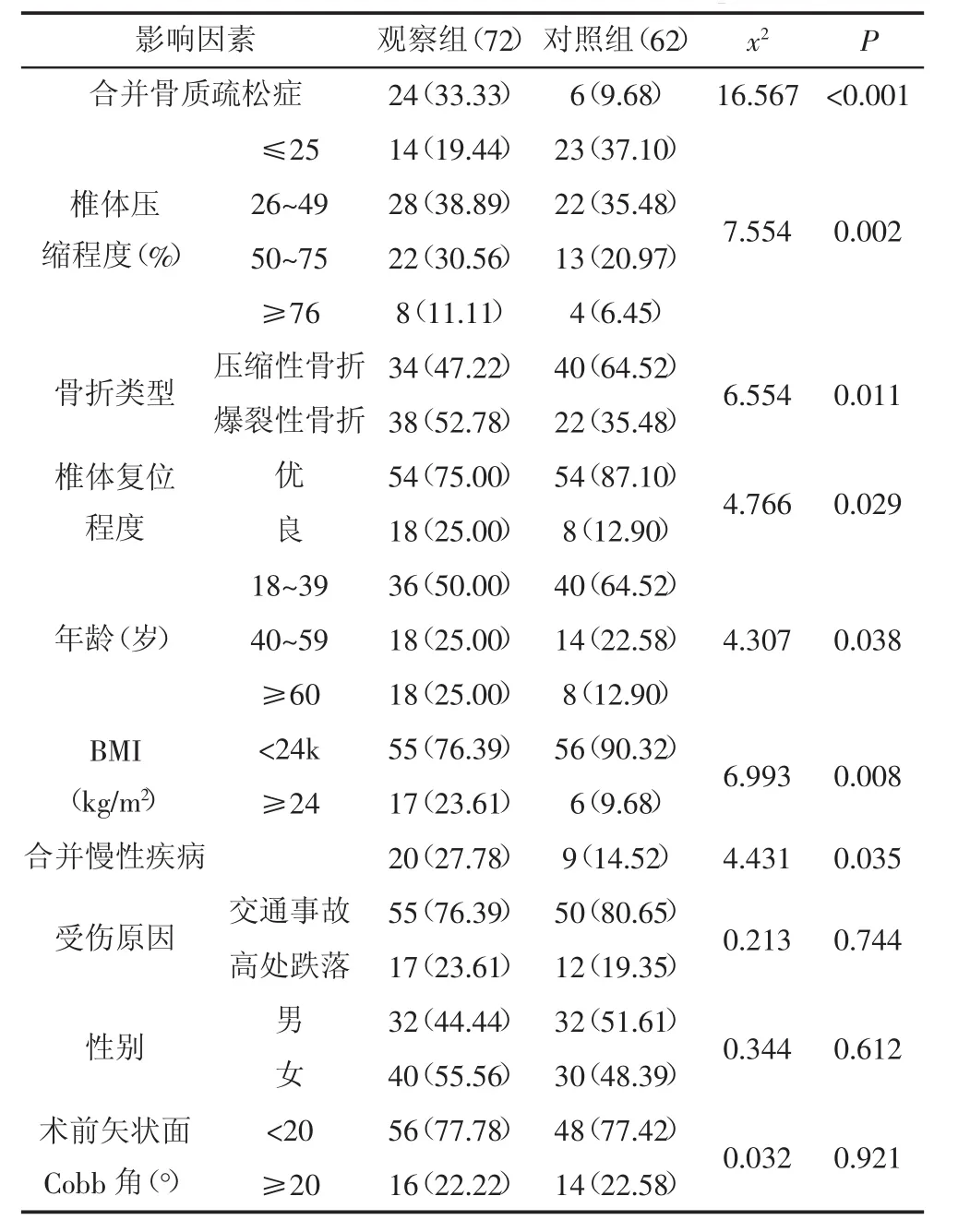

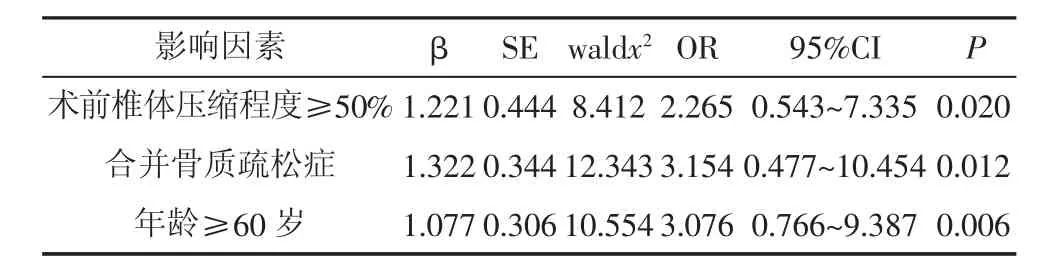

124例患者术后12个月内,共发生椎体“空壳现象”72例,发生率58.06%。单因素分析显示,两组合并骨质疏松症、椎体压缩程度、骨折类型、椎体复位程度、年龄、BMI、合并慢性疾病差异具有统计学意义(P<0.05),两组受伤原因、性别、术前矢状面Cobb角差异无统计学意义(P>0.05),见表1。多因素logistic回归分析显示,术前椎体压缩程度≥50%、合并骨质疏松症、年龄≥60岁,均是术后发生椎体“空壳现象”的独立危险因素,见表2。

3 讨论

后路椎弓根钉棒系统复位内固定术治疗胸腰椎骨折主要通过螺钉、减压术以及韧带与纤维环张力恢复骨折椎体高度及外形,但难以复原椎体内因骨折而破坏的骨小梁结构,导致追体内出现腔隙,形成低密度的骨缺损区,即“空壳现象”。椎体“空壳”在不同性别、年龄以及骨折类型患者均会发生,其具有不同的形态、位置,发生率较高[5],本研究的发生率为58.06%,与王鹏等[6]研究结果相一致。而“空壳现象”导致椎体丧失前中柱支撑,增大椎体高度丢失、内固定失败等并发症发生率,影响患者骨折的预后。

表1 术后椎体“空壳现象”单因素分析[n·(%)]

表2 术后椎体“空壳现象”多因素分析

本研究多因素logistic回归分析结果显示术前椎体压缩程度≥50%、合并骨质疏松症、年龄≥60岁是椎体“空壳现象”发生的独立危险因素。术前椎体压缩程度是对骨折椎体高度丢失情况的直接反映,压缩程度高表明椎体结构发生越严重的破坏[7]。经过手术固定、校正后虽能恢复椎体外形,但尚无法完全恢复椎体内骨架结构[8]。而对于压缩程度严重的椎体,尤其是松质骨遭到暴力侵袭塌陷后,复位过程更为困难,难以将椎体高度恢复到正常水平,同时强行复位可导致椎体撑开过度,导致椎体骨质分离或空虚,即“空壳现象”,这一观点与许正伟等[9]研究结果相一致。合并骨质疏松症者,骨量丢失严重,成骨细胞量减少,骨重建过程表现为负平衡,导致骨皮质变薄、骨小梁疏松。骨质疏松者虽然骨骼外形及体积与正常人无异,但骨密度降低可致使骨强度变差[10]。骨质疏松者不仅骨折风险增加,而且术后修复能力降低,新骨生成量明显低于正常人群,骨缺损修复填补效果较差,形成长期存在骨折裂隙,进而出现“空壳现象”。方钧等[11]研究显示,骨密度T值≤-2.5SD(OR=3.212)是术后“空壳现象”的独立危险因素,与本研究合并骨质疏松症(OR=3.154)相一致。年龄增大增加“空壳现象”出现风险的机理与合并骨质疏松相一致,主要因为随年龄增加骨密度逐渐降低,而以绝经后女性表现更为突出。

综上所述,胸腰椎骨折内固定术后椎体“空壳现象”发生率较高,椎体压缩程度≥50%、年龄≥60岁、合并骨质疏松症均会增加其发生风险。