二氧化锰/普鲁士蓝纳米复合薄膜的制备及其电致变色性能

2018-10-09马董云许中平王理想王金敏

马董云,许中平,王理想,王金敏

(上海第二工业大学 环境与材料工程学院,上海201209)

0 引言

近年来,伴随着全球环境污染和能源危机问题日益严重,如何有效节约资源与保护环境以实现可持续发展是当前科技领域的重要课题。电致变色智能窗作为一种有效的节能窗,由于其在建筑领域的应用前景而备受关注。电致变色是指材料在电场的作用下价态与化学组分发生可逆变化,导致其光学性质也发生变化,从而产生变色的现象[1-3]。利用电致变色材料的这一特性构造的玻璃窗称为电致变色智能窗或灵巧窗,它可以按照人的意愿实现对太阳光的动态调节[4-6]。因此,电致变色材料作为目前最有应用前景的智能材料之一而被广泛研究,其中无机材料研究得较为充分,从最初的非晶态到晶态再到如今的微纳米结构薄膜[7-10]。尽管经过几十年的发展,无机材料的电致变色性能有了明显的提高,但是单一无机材料的颜色变化比较慢,且光学性能差,颜色变化单一,不能满足实际应用的需求。针对以上问题,将复合技术应用于电致变色材料,构筑微纳米复合电致变色材料是改善单一电致变色材料固有缺陷的最直接、有效的途径。

目前,复合电致变色材料的研究主要聚焦于有机/无机微纳米复合材料,如聚苯胺/氧化钨(PANI/WO3)[11-13]、聚苯胺/氧化镍 (PANI/NiO)[14]、聚苯胺/二氧化钛(PANI/TiO2)[15]、聚吡咯/氧化钨(PPy/WO3)[16]等。然而有关无机/无机微纳米复合电致变色材料的研究却鲜有报道。普鲁士蓝(PB)和二氧化锰(MnO2)是常见的无机电致变色材料,且均为阳极着色材料,即在高价氧化态下着色,低价还原态下褪色。其中PB可以在蓝色和无色透明态之间可逆变化[17-20],MnO2可以在棕色和淡黄色之间可逆变化[21-23]。两者颜色的变化对应于可见光区不同的波长范围,具有互补性。因此将二者复合可以充分发挥各自的优势,实现双重电致变色效应,获得更加优异的电致变色性能。本文拟通过两步电沉积法直接在导电玻璃表面制备MnO2/PB纳米复合薄膜,并对其电致变色性能进行研究。

1 实验部分

1.1 试剂与原料

主要试剂和原料包括:无水乙醇、丙酮、四水乙酸锰(C4H6MnO4.4H2O)、无水硫酸钠(Na2SO4)、铁氰化钾(K3[Fe(CN)6])、氯化钾(KCl)和无水氯化铁(FeCl3),以上试剂和原料均为分析纯,购于国药集团化学试剂有限公司,且使用前未经任何处理。实验所用氟掺杂氧化锡(FTO)透明导电玻璃购于珠海凯为光电科技公司,实验用水均为超纯水,电阻率为18.2 MΩ·cm。

1.2 MnO2/PB纳米复合薄膜的制备

1.2.1 MnO2薄膜的制备

采用恒电压沉积法制备MnO2薄膜,具体过程如下:将FTO导电玻璃切割为2.5 cm×5.0 cm的尺寸,使用前在超纯水、丙酮和无水乙醇中超声清洗15 min,干燥后备用。称取4.90 g的C4H6MnO4·4H2O 和2.84 g的 Na2SO4溶于 200 mL超纯水中, 得到 0.1 mol/L C4H6MnO4·4H2O 和0.1 mol/L Na2SO4的混合溶液,将上述经过超声清洗的FTO导电玻璃置于混合溶液中作为工作电极,以铂片为对电极,Ag/AgCl为参比电极,在0.6 V的恒压下沉积10 min,然后取出FTO导电玻璃,用水和乙醇依次清洗后烘干即可。

1.2.2 MnO2/PB复合薄膜的制备

称取0.745 g的KCl、0.745 g的FeCl3和0.324 g K3[Fe(CN)6]溶于200 mL超纯水中,得到50 mmol/L KCl、10 mmol/L FeCl3和10 mmol/L K3[Fe(CN)6]的混合溶液。将上述得到的镀有MnO2的FTO导电玻璃置于混合溶液中作为工作电极,以铂片为对电极,Ag/AgCl为参比电极,在500 mA/m2的电流密度下沉积10 min,然后取出FTO导电玻璃,用水和乙醇依次清洗后烘干即可。

1.3 测试与表征

分别采用X射线衍射仪(XRD,D8-Advance型,德国Bruker公司生产)和扫描电子显微镜(SEM,S-4800型,日本Hitachi公司生产,加速电压为5.0 kV)对样品的物相结构和表面形貌进行分析。以样品为工作电极,铂片为对电极,Ag/AgCl为参比电极,1 mol/L的KCl溶液为电解液进行样品的电致变色性能测试。所用主要仪器有:紫外可见分光光度计(UV-2600,日本岛津公司)和电化学工作站(Autolab,瑞士万通)。其中样品变色前后的透过率通过紫外可见分光光度计进行分析,扫描范围400~800 nm,样品的电致变色响应时间和着色效率是结合电化学工作站和紫外可见分光光度计进行测试,并计算得到的。

2 结果与讨论

2.1 物相结构和表面形貌分析

2.1.1 物相分析

依照实验部分所述方法,首先对所制备的复合薄膜进行物相分析,XRD分析结果如图1所示。图1(a)为空白FTO导电玻璃的XRD谱图,其衍射峰与标准卡片中SnO2(JCPDS No.41-1445)的衍射峰相吻合。图1(b)为电沉积得到的MnO2薄膜的XRD谱图,其衍射峰去除FTO导电玻璃的背景峰后与标准卡片中γ-MnO2(JCPDS No.14-0644)的衍射峰相吻合。图1(c)为经过两步电沉积法制备的MnO2/PB复合薄膜的XRD谱图,去除背景峰后,在2θ分别为 22.4°,37.12°,42.56°,56.1°处与标准卡片中γ-MnO2(JCPDS No.14-0644)的衍射峰相吻合。在2θ分别为 17.3°,24.68°,35.11°,39.5°处与标准卡片中Fe4[Fe(CN)6]3(JCPDS No.01-0239)的衍射峰相吻合。由此可见,在本实验中通过两步电沉积法成功制备了MnO2/PB复合薄膜。且所得薄膜的衍射峰比较尖锐,没有杂质峰出现,说明所制备的薄膜结晶性较好、纯度较高。

图1 (a)空白FTO导电玻璃,(b)MnO2薄膜和(c)MnO2/PB复合薄膜的XRD谱图Fig.1 XRD patterns of(a)bare FTO substrate,(b)MnO2film and(c)MnO2/PB composite film

2.1.2 形貌分析

制备的MnO2/PB纳米复合薄膜通过SEM进行表面形貌表征。首先,通过第1步电沉积得到了纳米结构的MnO2薄膜,其SEM照片如图2所示。由图2可见,所制备的MnO2薄膜是由厚度小于10 nm的薄片组成,这些纳米片又相互交织在一起形成一个多孔结构,具有较大的比表面积和离子通道,有利于电致变色过程中电解质溶液的浸润和离子的迁移。其次,以所制备的MnO2薄膜为工作电极,经过第2步电沉积得到了MnO2/PB纳米复合薄膜,其SEM照片如图3所示。由图3可见,经过电沉积后薄膜的表面形貌发生了明显变化,球状结构为PB,直径约200 nm。尽管球状PB颗粒堆积比较紧密,但薄膜表面有大量裂纹存在,宽度约100 nm,且分布比较均匀,有利于电致变色过程中电解质溶液的浸润和离子的迁移。

图2 纳米结构MnO2薄膜的SEM照片Fig.2 SEM images of nanostructured MnO2film

图3 MnO2/PB纳米复合薄膜的SEM照片Fig.3 SEM images of MnO2/PB nanocomposite film

2.2 电致变色性能测试与分析

2.2.1 电致变色现象及光调制幅度

将所制备MnO2/PB纳米复合薄膜作为工作电极,铂片和Ag/AgCl分别作为对电极和参比电极,1 mol/L的KCl溶液为电解液,施加不同电压后观察其颜色变化。当施加电压为0.6 V时复合薄膜呈绿色,如图4(a)所示。当施加电压为0.4 V时复合薄膜呈淡黄色,如图4(b)所示。这是由于PB和MnO2均为阳极着色材料,在0.6 V下二者均处于着色态,分别呈蓝色和棕色,这两种颜色叠加后为绿色,因此复合薄膜呈绿色。在0.4 V下二者均处于褪色态,分别呈无色和淡黄色,叠加后为淡黄色,故复合薄膜呈淡黄色。

图4 MnO2/PB纳米复合薄膜在着色态(a)和褪色态(b)的数码照片Fig.4 Digital photographs of the colored(a)and bleached(b)states of the MnO2/PB nanocomposite film

光调制幅度是指电致变色薄膜或器件在着色态和褪色态的透过率差值,是衡量电致变色材料性能好坏的一个重要参数。如引言部分所述,PB可以在蓝色和无色透明态之间可逆变化,其光调制范围主要集中在600~800 nm[18-20],MnO2可以在棕色和淡黄色之间可逆变化,其光调制范围主要集中在300~500 nm[21-23]。因此,将二者复合有望在整个可见光区获得较大的光调制幅度。图5所示为所制备的MnO2/PB纳米复合薄膜在着色态和褪色态的光透过率曲线,从图中可以看出,复合薄膜在400~800 nm的波长范围内均具有较大的光调制幅度,其平均光调制幅度可以达到52%。

2.2.2 响应时间及着色效率

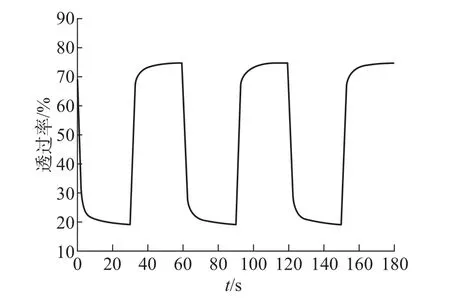

响应时间和着色效率是电致变色薄膜或器件的另外两个重要的性能指标。其中响应时间又分为着色时间(tc)和褪色时间(tb),分别指薄膜或器件从完全褪色状态(或完全着色状态)转变到一定的着色状态(或褪色状态)所需的时间,一般采用透过率实现90%的变化所需的时间为响应时间。图6所示为在给定方波电压为0.4 V(褪色态,30 s)和0.6 V(着色态,30 s)下测得的MnO2/PB纳米复合薄膜在700 nm处的光学响应曲线。通过计算得到复合薄膜的着色时间tc=4.3 s,褪色时间tb=3.6 s。比文献报道的MnO2薄膜的响应速度(8~18 s)要快的多[24-25]。这可能是由于本实验得到的复合薄膜表面有大量裂纹存在,且分布比较均匀,有利于电致变色过程中电解质溶液的浸润和离子的迁移。

图5 MnO2/PB纳米复合薄膜在着色态和褪色态的透过率光谱Fig.5 Transmittance spectra of the MnO2/PB nanocomposite film at colored and bleached states

图6 MnO2/PB纳米复合薄膜在着色和褪色过程中的光学响应曲线Fig.6 Optical response curve of the MnO2/PB nanocomposite film during the coloring and bleaching processes

着色效率(CE)是指电致变色薄膜在着色过程中注入单位电荷密度(Q/A)引起的光密度变化值(ΔOD)。可由下式计算得到:

式中,ΔOD=lg(Tb/Tc),Tc和Tb分别指的是处于着色态和褪色态的电致变色器件在某一波长下的透过率。图7是结合电化学工作站和紫外可见分光光度计测得的MnO2/PB复合薄膜在700 nm处的光密度随其注入电荷密度的变化曲线图。由上述公式计算得到复合薄膜的着色效率为68.4 cm2/C。比文献报道的单纯MnO2薄膜的着色效率(23.8~62.3 cm2/C)[22-25]以及单纯PB薄膜的着色效率(20.7~42.5 cm2/C)[20]都要高。

图7 MnO2/PB纳米复合薄膜在着色过程中光密度随注入电荷面密度(σ)的变化曲线Fig.7 The variation of the in situ optical density vs.the charge density(σ)for the MnO2/PB nanocomposite film during the coloring process

3 结 论

通过两步电沉积法直接在导电玻璃表面成功制备了MnO2/PB纳米复合薄膜。其中:第1步,电沉积得到了由厚度仅有1~2 nm的超薄纳米片组成的MnO2薄膜;第2步,电沉积得到了MnO2/PB纳米复合薄膜,薄膜表面有大量裂纹存在,宽度约100 nm,且分布比较均匀,有利于电致变色过程中电解质溶液的浸润和离子的迁移。对复合薄膜的电致变色性能测试结果表明,复合薄膜充分发挥了MnO2和PB各自的优势,实现了双重电致变色效应,获得了比单一MnO2和PB薄膜更加优异的电致变色性能。其中在400~800 nm的可见光范围的平均光调制幅度达到52%,着色时间和褪色时间分别为4.3 s和3.6 s,着色效率达到68.4 cm2/C。