基于文献数据库的全国劳模个人成长史研究:以“抓斗大王”包起帆为例

2018-10-09殷革兰姜立之朱毅洁

蔡 巍,殷革兰,吴 珞,姜立之,朱毅洁,卢 瑞

(上海第二工业大学 a.图书馆;b.宣传部,上海201209)

0 引言

全国劳动模范是建设中国特色社会主义事业的杰出代表,为祖国的繁荣昌盛做出了巨大贡献。自新中国以来,各行各业涌现出了成千上万名各个级别的劳动模范,据相关资料[1-3],从1950~2015年,全国劳模和先进工作者表彰大会共计举办15次,表彰3万余人次,其中王进喜、李四光、时传祥、钱学森、焦裕禄、史来贺、包起帆等是他们中的典型代表。

包起帆是我国改革开放后成长起来的著名全国劳模,曾5次荣获全国劳模称号(1989、1995、2000、2005、2010年)、10次上海市劳模称号,新中国成立以来感动中国人物和时代领跑者——新中国成立以来最具影响的劳动模范,是一线工人出身的科技精英、发明家。在这个从中国制造走向中国智造的时代,包起帆更具有时代特色,研究他的成长历程更具有现实的启示意义[4-5]。与同时代的其他一线工人成长起来的劳动模范相比,其显著特点是:他是一个带有学者色彩的发明家,目前的文献不仅仅是积累下来的相关媒体报道,还有大量他以及他带领的团队发表的相关论文、申请的大量专利以及国家、国际标准等文献资料。这些都为我们从文献的角度研究全国劳模包起帆的成长轨迹提供了很好的素材,使我们的研究建立在一个扎实的基础上。

1 数据来源和研究方法

1.1 数据来源

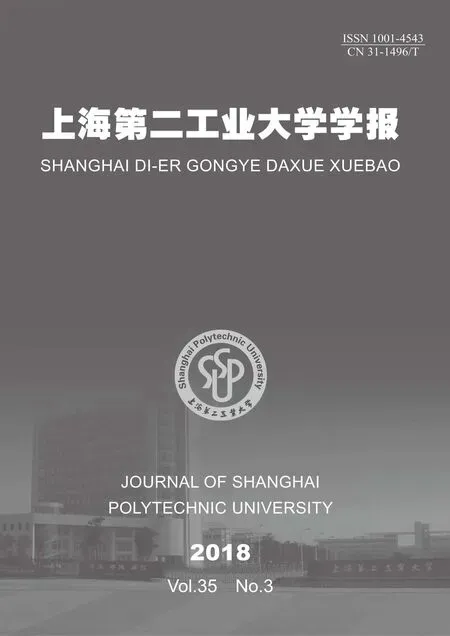

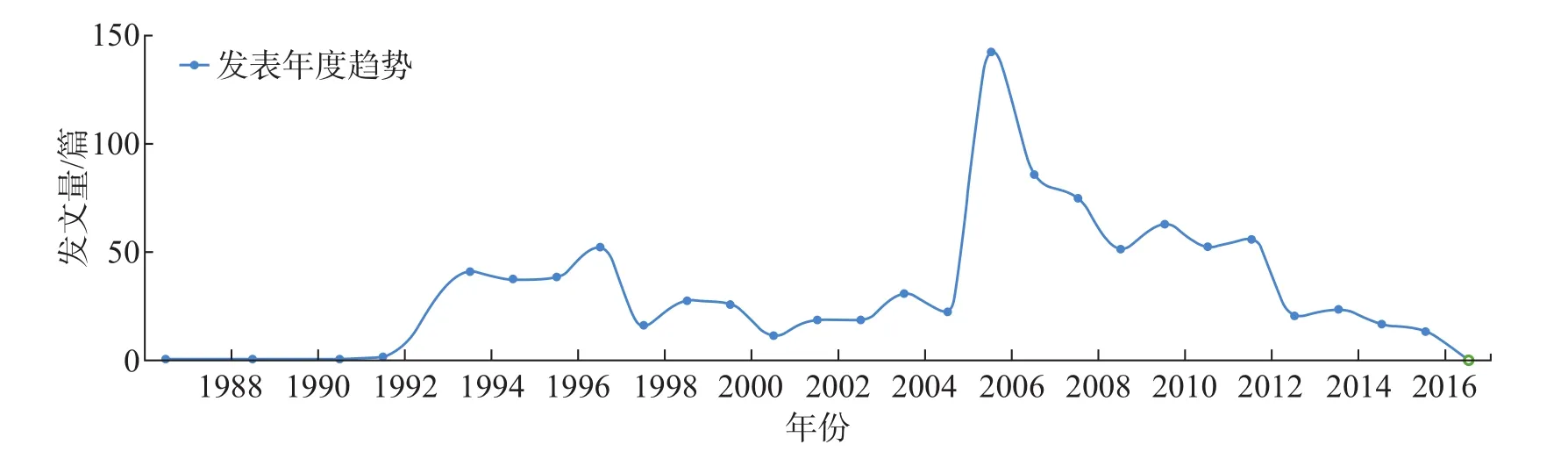

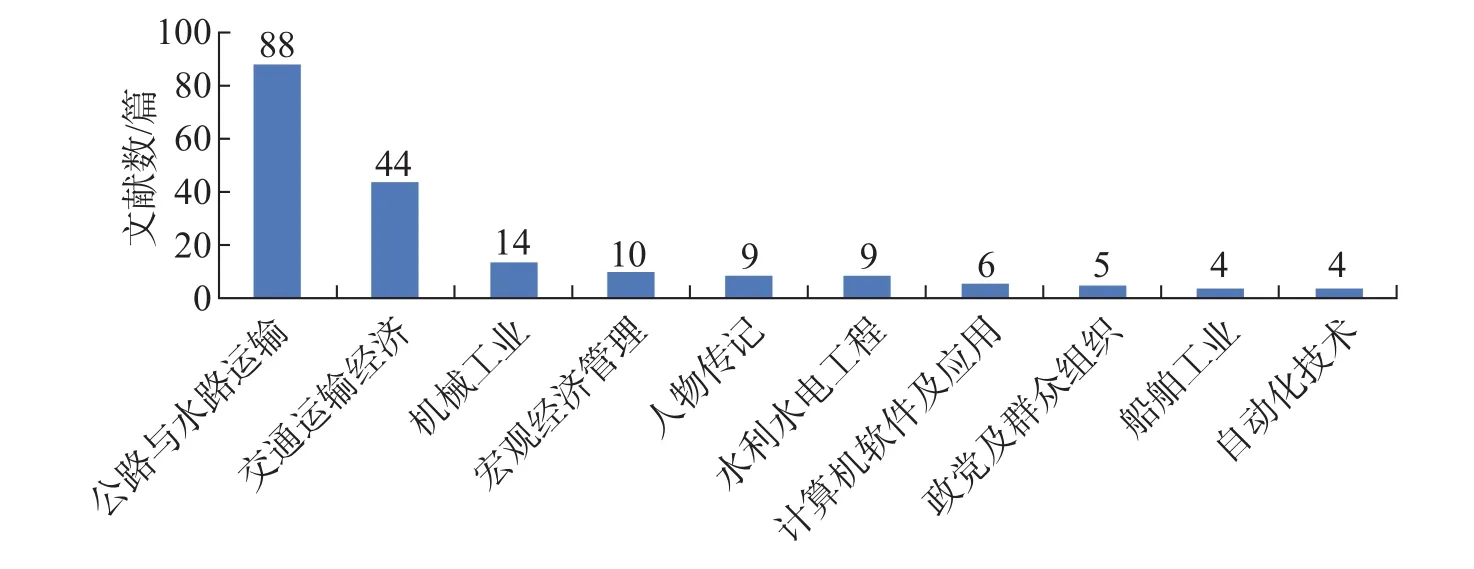

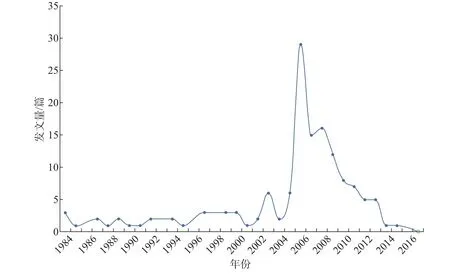

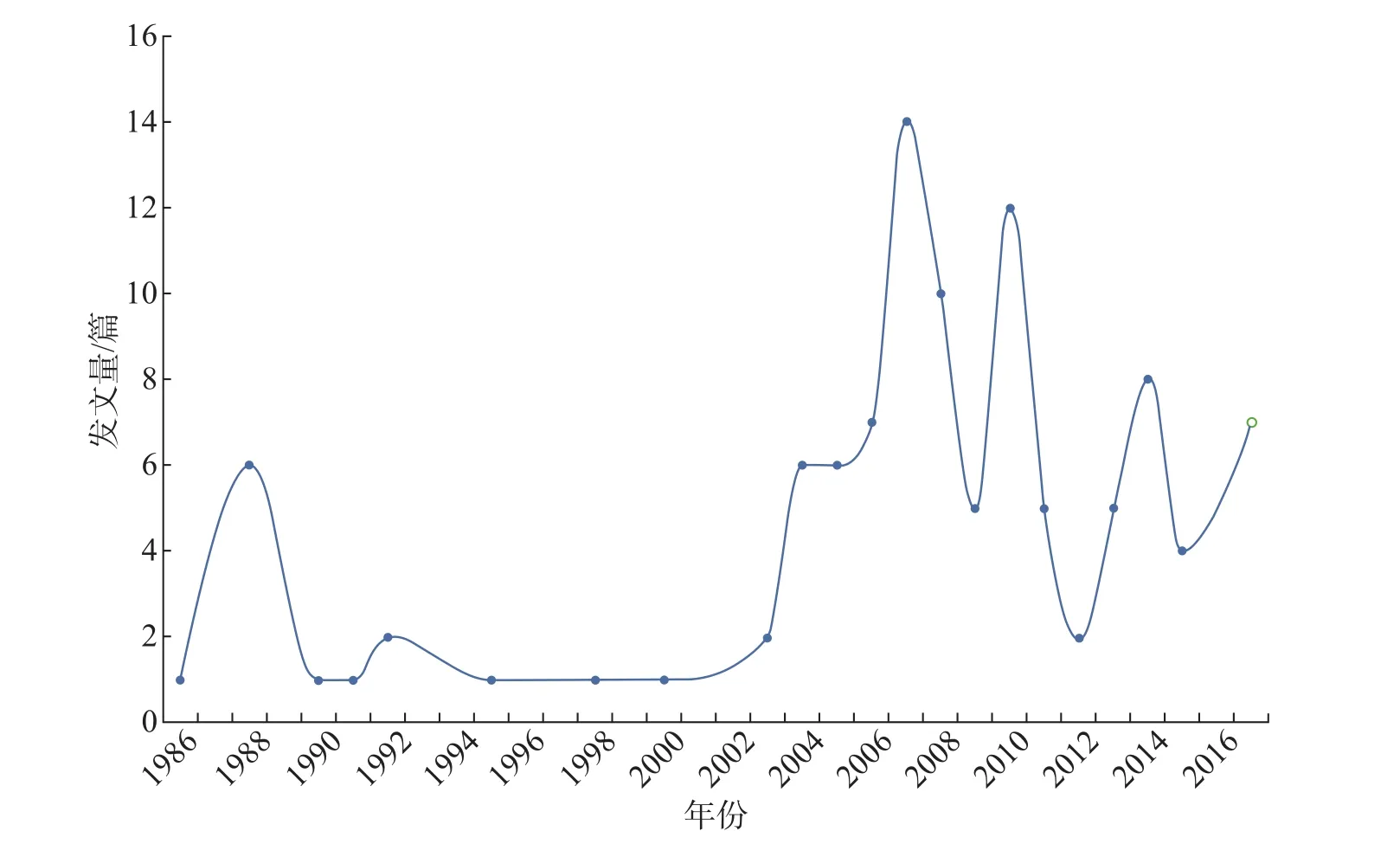

与包起帆相关的文献主要包括他的相关媒体报道,出版的著作,他及他的团队撰写、发表的论文,申请的专利,起草的标准等。中国知网(CNKI)是国内最大的、最有影响力的文献数据库,包括期刊论文、学位论文、会议文献、专利文献等。因此,本研究选择CNKI文献数据库作为数据的来源。在库中进行跨库检索,检索条件为“主题=包起帆”,采用模糊匹配的方式,共计检索到相关文献总数为953篇,包起帆相关文献发表年度趋势图如图1所示。对发表论文关键词进行统计,发现相关关键词有:集装箱、电子标签、港口、自动化堆场、无线射频识别、装卸工艺、物流、上海港、集装箱电子标签、集装箱码头、深水港、智能化、自动控制、RFID、节能减排等,如图2所示。图3显示了包起帆发表文章的学科分布,主要是交通运输以及公路与水路运输,思想政治工作等。以检索条件“作者=包起帆”,或“中英文作者=包起帆”,或“作者名称=包起帆”(精确匹配),在CNKI数据库中进行跨库检索,可检索到文献总数为142篇,包起帆发表论文年度趋势图如图4所示。根据对文献来源的统计,包起帆发表论文的主要报刊包括:《起重运输机械》(18篇),《港口科技》(15篇),《中国港口》(11篇),《港口装卸》(8篇),《水运工程》(13篇),《中国工程科学》(5篇),《集装箱化》(4篇),《上海海事大学学报》(3篇),《中国职工教育》(3篇),《上海科技报》(2篇),《中国交通报》(2篇),《中国工运》(2篇),《中国电子商情(RFID技术与应用)》(2篇)。在CNKI专利库中检索专利发明人“包起帆”,可获得97条记录,包起帆专利申请年度动态图如图5所示。在CNKI的标准数据库检索申请人“包起帆”,可获得11条记录,包起帆制定及获批国家标准列见表1。

图1 包起帆相关文献发表年度趋势图Fig.1 Annual trend diagram of related publication by BAO Qifan

图2 包起帆发表论文关键词分布情况Fig.2 Keywords distribution of BAO Qifan’s publication

图3 包起帆发表论文学科分布情况Fig.3 Subject distribution of BAO Qifan’s publication

图4 包起帆发表论文年度趋势图Fig.4 Annual trend diagram of BAO Qifan’s publication

图5 包起帆专利申请年度动态图Fig.5 Application annual dynamic diagram of BAO Qifan’s patent

表1 包起帆起草及获批国家标准列表Tab.1 Approved National standard application list of BAO Qifan’s draft

1.2 研究方法

本文研究方法主要采用文献计量、文献解读与历史社会学方法相结合的方法。由于CNKI等文献数据库自带了文献计量工具,可以轻松绘制相关图表、曲线等可视化结果。本文中的相关图表等即是对相关数据进行整理后对其绘制。纪录了劳模的文献报道需要对之进行文献解读;劳模的成长离不开特定的历史阶段、社会现实,历史社会学可以更好地对劳模进行阐释。

2 包起帆的个人进步随时代发展而与时俱进:文献的视角

根据中国现当代历史学界、历史社会学的分期理论[1,17],包起帆成长奋斗的历程可粗略分为3个阶段:1976~1991年,从我国开启拨乱反正的伟大历史转折,到改革开放和社会主义现代化建设新局面的开创,这是第1阶段;从1992~2001年,以邓小平视察南方谈话和党的十四大召开为标志,改革开放进入中国特色社会主义建设蓬勃开展时期,这是第2阶段;从2002~2011年,中国进入全面建设小康社会奋斗目标的积极推进时期,这是第3阶段。包起帆30年的发明和奋斗,正好纵贯我国改革开放和现代化建设新时期的整个历史时期。看似巧合,实则必然。

包起帆的个人成长轨迹恰好与这段伟大历史背景相吻合、一致,而且与这个伟大时代一起进步,与时俱进。下面结合相关文献,对应每一个历史阶段,从文献的角度见证包起帆的个人成长史。

2.1 努力攻关,发明一系列抓斗,成为“抓斗大王”的第1阶段

包起帆于1968年在上海港务局参加工作,17岁成为一名码头装卸工,当时他初中都没毕业,只有初中二年级的水平,那个时代大多数人都没有受到良好的教育。包起帆出生于一个工人家庭,成年之前价值观形成阶段正是新中国成立的社会主义建设初期,工人阶级对新中国有很强烈的认同感,20世纪五六十年代的模范人物孟泰、王进喜、雷锋等英雄模范人物深刻地影响了青少年时代的包起帆,这些都是他的榜样,使之在内心深处打下深深的精神底子,“爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利、甘于奉献”是包起帆的真实写照[1],这也是那个年代的道德榜样。

命运的转折点是1977年,这一年包起帆由装卸工调到机修车间任修理工,全国进入新时期,高考制度得到恢复,他考取了上海业余工业大学(上海第二工业大学前身)起重机运输专业,学习大学的专业理论知识。大学期间,他克服了文化底子薄、年龄大等弱点,刻苦学习,以优异成绩毕业,学校档案馆保存的他的学习笔记、成绩单等证实了这些。他不单单是进行文化课的学习,而且还是带着问题意识进行发明革新。

立足岗位搞发明创新是包起帆创新的一大特点。在包起帆发明木材抓斗前,港口码头工人卸货都是靠人工,因此造成了很多工伤事故,有多位工友因此伤残甚至失去生命。这是他发明木材抓斗的原动力,1981年他发明了木材抓斗,“双索门机木材抓斗”解决了大型原木的装卸问题,“单索生铁抓斗”“异步启闭废钢块料抓斗”解决了生铁装卸以及废钢、大块物料的装卸难题。这些抓斗的发明以及在全国港口的推广,使全国码头装卸工的安全有了保障。

包起帆每取得一个成果,有将之进行总结、撰写成相关论文发表的好习惯,通过对CNKI检索可知:仅仅在1984年就在专业期刊《起重运输机械》杂志发表了3篇论文[18-20]。1985~1990年,他连续发表了7篇与抓斗相关的论文[21-27],这标志着包起帆在抓斗问题上研究的进一步深入,也反映出他的钻研精神。

1985年,我国开始实行专利制度,作为发明家的包起帆很有专利意识,懂得保护知识产权的道理,1985年11月23日以上海市港务管理局木材装卸公司为发明单位,包起帆作为发明人申请了专利“单索多萼瓣抓斗的滑块式锁扣装置”[28],并于1986年9月17日得到国家知识产权局的授权。截止到2015年,在CNKI专利库中检索到包起帆共计申请到97项国家专利。

早在1987年,包起帆就撰写了《港口装卸术语》[6]的国家标准,1989年撰写了《集装箱港口装卸作业安全规程》[7],这些标准后来都获得了国家标准化委员会的批准。这说明了他的思维意识是超前的,也说明他具备现代企业家的气质,这为他日后成为企业管理者奠定了良好的基础。我们对由包起帆负责起草的国家标准进行了统计,相关国家标准列表见表1。

由于包起帆的发明贡献,在第一阶段,他分别于1981、1983、1985、1987、1991年5次当选上海市劳动模范,并且在1989年第1次当选全国劳动模范。这个阶段,关于包起帆的相关报道还不是很多的,起初的报道也并不是单独报道他,而是同时报道了几位劳模,但是自此他声名鹊起,从1981年包起帆首次获得上海市劳动模范《文汇报》进行报道起,媒体的相关报道逐渐多了起来,1991年11月5日的《上海人大月刊》刊载了包起帆撰写的“‘抓斗大王’自述”[29]一文。他被誉为“抓斗大王”,图1所示反映了这一趋势。

2.2 从技术革新到管理创新的第2阶段

1992年,以邓小平视察南方谈话和党的十四大召开为标志,中国的改革开放进入第二个历史阶段,包起帆个人的创新事业也进入了一个新阶段。1994年,在中南海举行了先进事迹报告会,包起帆作为全国先进典型[4],中宣部、全国总工会等发起了向包起帆学习的号召。1996年,组织任命他为龙吴港港务公司经理,面临从一个发明家到一个企业管理者角色的转变,包起帆克服了困难,经受住了考验,依靠创新,在经营管理、市场开拓方面取得成功。

他上任的时候,龙吴港面临许多难题,一方面该码头位于黄浦江上游,属于内陆码头,大船难以进入,“吃不饱”现象突出;另一方面,20世纪90年代中后期,国有企业都在进行改革,下岗潮涌动,人心不稳。面对这些困难,怎么办?惟有创新,进行管理创新,包起帆敢为天下先,最早将内贸标准集装箱航线在龙吴码头开通,码头吞吐量剧增,企业效益显著提升,生意火了,企业充满活力,没有一个职工下岗,也团结了群众。群众的向心力、凝聚力大大增强。1996年冬天,新加坡客商的香蕉面临被冻坏的严峻局面,由于包起帆深得人心,大家团结一致,踊跃捐献棉被,渡过了难关,这一事件被称作“香蕉事件”[4]。

在这一个历史时期,包起帆发表的文章主要集中在跟党建、思想政治工作、经营管理等相关的论文[30-33]。发表论文的主题发生变化表明他的岗位变化了,他创新的阵地发生了变化,但他的创新仍然不停歇。从图4可以看出,论文发表的数量比较平稳,相比20世纪80年代略有上升,合作作者数量不多,基本是独著。专利申请数量不如80年代,这说明从事经营管理的经理岗位对他的发明创造有些影响。由图1还可以观察到,媒体的相关报道明显增多,这与他被立为全国学习的标兵有关,1995年包起帆第2次被评选为全国劳模,进一步提升了他的影响力。

由于工作岗位的变化,包起帆将主要精力放在管理方面,撰写的技术论文不多,申请的专利也只有3 个[34-36]。

1993年,包起帆等人起草了4项国家标准[8-11];1998年,起草1项国家标准[12]。国家标准化委员会发布了这些标准。

2.3 勇攀创新高峰、率领团队持续创新的第3阶段

进入新世纪以后,我国进入全面建设小康社会的新时期,改革开放也进入了第3个历史阶段。对包起帆来说,2001年他担任上海港务局负责技术的副局长,2003年上海港务局改制为上港集团后,他担任副总裁,这为他领导持续创新提供了更好的舞台[37-39]。他成立了由300多人组成的技术中心,带领团队把高科技创新的目标定位到港口建设与管理的数字化、智能化方面。

通过图4和图5可以发现,包起帆和他领导的研发团队在这一时期发表了大量研究论文以及申请了大量专利。从2003年以后,无论是论文还是专利,包起帆与他的团队开始了爆发式的增长,其中2006年达到峰值,发明创造一个接着一个,新的课题也不断被提出来,他研究的“现代集装箱智能化生产关键技术”获得2004年度的国家科技进步二等奖。接下来又开展了“外高桥码头建设集成创新技术”研究,将世界上最先进的技术应用于上海港码头,该项目获得2006年度国家科技进步二等奖,并且将“集装箱自动化无人堆场”技术提升到世界最先进水平。文献[40-42]这些论文反映了取得的科技成就以及发明创新的领域;除了技术类文章,他还关心工程技术人才的培养问题。这一时期,他发表文章的学科范围也更加广泛,涉及人才培养[43]、行业发展[44-45]、新时期弘扬劳模精神[46]等文章。

在专利申请方面,主要集中在覆盖抓斗、电子标签、集装箱等港口科技领域[47-51]。

这一时期,包起帆积极推动相关领域的国家标准制定工作(见表1)[13-16]。与此同时,他积极参与国际标准的制定,主持制定了《ISO/PAS18186:集装箱RFID货运电子标签系统》,该国际标准由国际化标准组织于2010年7月1日在日内瓦总部正式发布,这是由我国提出并积极推动制定的第一项物流和物联网领域国际可公开提供的规范。

包起帆在这个时期成为时代的明星人物,相关报道呈现几字型分布(见图1)。同时也可以发现一个规律,即随着他发明创造成就变化而变化,当他取得创新成果多的时候,相关媒体报道就多,是一种正相关关系,正所谓“天道酬勤”。2009年,包起帆被评为新中国成立以来感动中国人物和时代领跑者——新中国成立以来最具影响的劳动模范。

2011年,包起帆从上港集团副总裁的位置上光荣退休,退休后他担任一届上海市参事,在参事的岗位上仍然不怠创新。退下来的老模范既没有颐养天年,享受天伦之乐,也没有到处兼职赚钱,而是分文不取、义务辅导员工搞发明、搞科研,去高校、企业做报告弘扬劳模精神[52]。劳模精神是鼓舞他永不停歇,坚持为社会做贡献的精神动力。

3 结论及启示

本文通过文献计量、分析的方法,从文献的角度,结合历史分期,揭示了包起帆自改革开放以来的成长史,可以发现他的成长史是一部奋斗史、一部发明史、一部贡献史,包起帆5次获得全国劳动模范称号是当之无愧的。从包起帆的成功创新之路,可以得到如下启示:

(1)劳模精神与工匠精神。劳动模范自身具有不凡之处,同样是在艰难困苦的环境中,有的人就能够通过努力,走出一条光明之路,为国家、社会做出杰出贡献,这就是劳模。劳模精神的核心是工匠精神。我国正处于一个从中国制造向中国智造转型的时代,需要大力弘扬和传承精益求精的劳模精神与工匠精神。

(2)持续创新意识、创新方法非常重要。创新意识,尤其是持续创新意识非常重要,这是包起帆30年一直坚持创造发明并获得成功的秘密所在。无数案例表明,这种创新意识既有先天因素,也是可以后天培养的。创新方法是创造发明成功的必由之路,包起帆曾总结自己的方法是“三个途径”与“两个交叉点”[4],具体到某个具体场景、具体人可能不同,但是方法论是非常重要的,应用型工程人才培养要重视创新方法的教育。