中高段数学练习设计策略例谈

2018-09-27邵林峰

邵林峰

【摘 要】数学练习可以检驗学生对所学知识的理解程度,从而促进有效反思,同时教师可以从中获得反馈信息,及时进行纠错和指导。因此,好的练习设计对学生的数学学习可以起到正面和积极的作用。对此,教师可以从练习的趣味性、层次性、开放性、实践性、生活性等方面入手,对练习进行有效设计,从而真正实现教学的轻负高质。

【关键词】中高段;练习;练习设计

练习,是数学教学的重要内容之一。它是帮助学生巩固所学知识的重要载体,在数学教学中占有重要的地位。因此,教师就有必要对练习的设计进行分析,对练习的形式与内容进行研究、比较、拓展,充分发挥练习的功能,提高练习的有效性,真正落实轻负高质的措施。那么教师如何设计数学练习,对此,笔者将结合教学实践来谈一些策略和思考。

一、兴趣先行,体现练习的趣味性

兴趣是最好的老师。对于一成不变的事物,人们往往容易产生厌倦,学生则更是如此。对于充满趣味性的练习,更容易引起学生的注意。

(一)发挥文字包装的魅力

一直以来,我们在练习类型的描述上通常是填空题、判断题、计算题等祈使句式。假如我们将它们变成充满童趣和人文关怀的话语,就能让冰冷的习题洋溢童真和温馨。比如,填空题可以称为“对号入座”,判断题可以称为“我来当医生”,计算题可以称为“小小神枪手”。

在对练习内容的描述中,我们也要尽量避免平铺直叙的语言,融合图案和色彩的作用,将直白的语句改变成图文并茂的形式,用人物或卡通形象的对话来呈现习题的条件,使练习富有挑战性的同时,还能培养学生独立摄取信息的能力。

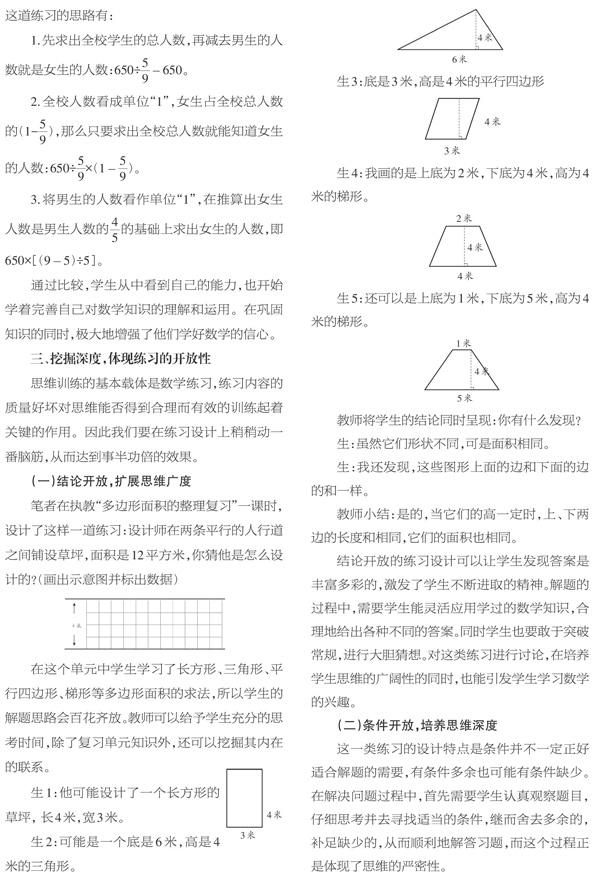

比如,在学习了“路程、速度和时间”后,有这样一道练习:王叔叔开车从县城出发去王庄乡送化肥,去的时候速度是40千米/时,用了3小时,返回时用了2小时。返回时的速度是多少?

可以将练习包装设计为:

王叔叔开车从县城出发去王庄乡送化肥。

这种视觉结合语言的包装,最大限度地降低了学生对作业的厌倦心理,激发学生完成作业的积极性。与此同时,既促进学生思维能力的提升,又关注学生智力的开发,更加注重情商的培养。

(二)发挥数学自身的魅力

数学大师陈省身曾经说过:“数学很好玩。”正是数、形的有机结合,才有了这千姿百态的大千世界。数学是一个富有魅力的学科。它所蕴含的美妙和奇趣,是其他任何学科都不能相比的。数学浓厚的趣味能使任何年龄的人为之倾倒!因此,在练习的设计上,我们不要吝啬数学所带来的美的享受。

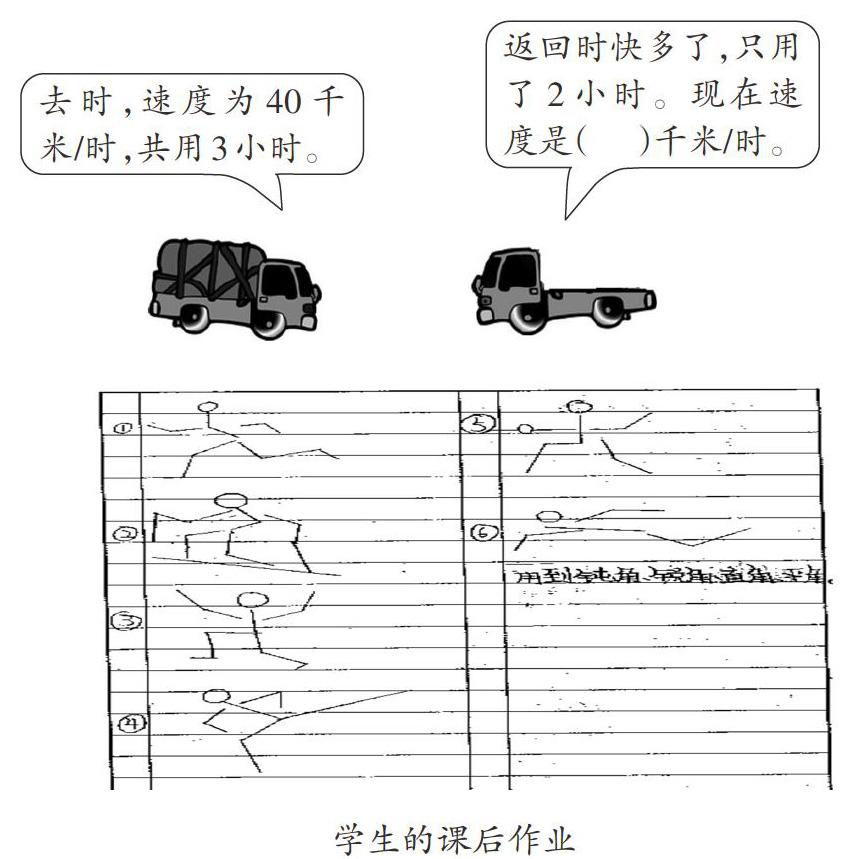

例如,在学习了“角的分类”一课后,作业本上有这样一组练习:在下方画出一个钝角、一个直角、一个锐角。笔者对练习进行了改动:用不同的角画简笔画,并且写一写你分别用了什么角。在学生的作业本上,笔者看到了丰富有趣的作业材料,学生的创作积极性也十分高涨。

设计这样的练习符合学生心理发展的规律,在完成练习的同时,展现了“数学好玩”的特点,让学生以愉悦的正面情绪展示自己的学习成果。

二、尊重差异,体现练习的层次性

学生个体的发展存在着一定的差异,认知水平也并非整齐划一。因此,教师布置练习也应该从学生实际情况出发,因材施教。根据学生的个体差异在练习内容方面进行弹性处理。

(一)自主选择练习内容

每个学生都有不同的学习优势,也有不尽相同的知识积累和兴趣指向。在练习设计上,要针对学生的个体差异设计有梯度的练习,并让学生根据自己的水平去自主选择,以促使他们的学习能力得到有效的发展。

例如,在教学“最小公倍数”后,笔者提供了以下练习,让学生根据自己的兴趣和能力自主选择完成。

A级题:用不同的方法求出6和8的最小公倍数。

B级题:在1~10这10个数中任意选择两个数,用合适的方法求出它们的最小公倍数,并根据最小公倍数与两数关系进行分类整理。

C级题:有两个数的最小公倍数是24,[a,b]=24,这两个数可能是几?你能有顺序地思考吗?

在这里,A级题只要求学生掌握并正确使用求两数的最小公倍数的方法;B级题在学生掌握方法的基础上,要求学生对存在特殊关系的两个数如何求最小公倍数进行归纳小结,比如两数存在互质关系、倍数关系、1与任意自然数等;C级题则对学生的思维能力提出了更高的要求,在熟练掌握存在特殊关系的两个数求最小公倍数的方法后,进而展开逆向应用,比如两数的最小公倍数是24,我们可以得到:

互质关系:[3,8]=24,[1,24]=24

倍数关系:[2,24]=24,[3,24]=24,[4,24]=24,[6,24]=24,[8,24]=24,[12,24]=24

一般关系:[6,8]=24

以上三种练习的难度值不一样,学生可以根据自己的实际水平进行合理选择,然而,三种练习又存在着内在联系,都涵盖了本课知识的教学重点和难点。

在学生自主选择练习内容的过程中,学生品尝到了适合自己的“口味”,每一名学生都能得到体验成功的机会。既充分发挥了学生学习的主动性和积极性,又能使不同层面的学生“跳一跳都能摘到桃子”,符合维果斯基“最近发展区”的理念。

(二)自主选择一种或多种解题方法

要尊重学生的个体差异,我们就必须认识到学生在解决问题的方法上是多样的,要想让学生得到不同的发展,我们可以借助一题多解的练习形式,让学生有发挥的空间,得到不同的锻炼。

例如,在教学“用分数解决问题”中,笔者设计了这样一道练习:某校有男生650人,占全校人数的[59],女生有几人?

由于学生运用已有知识的能力不同,对数学关系的理解深度也不一样,就会有不同的求解方法。对于学困生,要求能正确解答并对自己的解题思路进行合理的解释。对于其他学生,教师则可以要求其变换角度思考问题,调整思路,发现更多的解法。这道练习的思路有:

1.先求出全校学生的总人数,再减去男生的人數就是女生的人数:650÷[59]-650。

2.全校人数看成单位“1”,女生占全校总人数的(1-[59]),那么只要求出全校总人数就能知道女生的人数:650÷[59]×(1-[59])。

3.将男生的人数看作单位“1”,在推算出女生人数是男生人数的[45]的基础上求出女生的人数,即650×[(9-5)÷5]。

通过比较,学生从中看到自己的能力,也开始学着完善自己对数学知识的理解和运用。在巩固知识的同时,极大地增强了他们学好数学的信心。

三、挖掘深度,体现练习的开放性

思维训练的基本载体是数学练习,练习内容的质量好坏对思维能否得到合理而有效的训练起着关键的作用。因此我们要在练习设计上稍稍动一番脑筋,从而达到事半功倍的效果。

(一)结论开放,扩展思维广度

笔者在执教“多边形面积的整理复习”一课时,设计了这样一道练习:设计师在两条平行的人行道之间铺设草坪,面积是12平方米,你猜他是怎么设计的?(画出示意图并标出数据)

在这个单元中学生学习了长方形、三角形、平行四边形、梯形等多边形面积的求法,所以学生的解题思路会百花齐放。教师可以给予学生充分的思考时间,除了复习单元知识外,还可以挖掘其内在的联系。

生1:他可能设计了一个长方形的草坪, 长4米,宽3米。

生2:可能是一个底是6米,高是4米的三角形。

生3:底是3米,高是4米的平行四边形

生4:我画的是上底为2米,下底为4米,高为4米的梯形。

生5:还可以是上底为1米,下底为5米,高为4米的梯形。

教师将学生的结论同时呈现:你有什么发现?

生:虽然它们形状不同,可是面积相同。

生:我还发现,这些图形上面的边和下面的边的和一样。

教师小结:是的,当它们的高一定时,上、下两边的长度和相同,它们的面积也相同。

结论开放的练习设计可以让学生发现答案是丰富多彩的,激发了学生不断进取的精神。解题的过程中,需要学生能灵活应用学过的数学知识,合理地给出各种不同的答案。同时学生也要敢于突破常规,进行大胆猜想。对这类练习进行讨论,在培养学生思维的广阔性的同时,也能引发学生学习数学的兴趣。

(二)条件开放,培养思维深度

这一类练习的设计特点是条件并不一定正好适合解题的需要,有条件多余也可能有条件缺少。在解决问题过程中,首先需要学生认真观察题目,仔细思考并去寻找适当的条件,继而舍去多余的,补足缺少的,从而顺利地解答习题,而这个过程正是体现了思维的严密性。

对于条件多余的练习设计不仅可以为不同层次的学生提供解题的线索,也能使学生在众多的已知条件中,通过自己的分析判断,排除一些多余现象的干扰,抓住问题的本质要求,快速、简洁地解决问题。

而对于条件不足的练习设计,对学生思维严密的要求更高一些,要求学生能够根据已知,添加一些合理的条件,并对问题进行求解。尤为重要的是思维结果是否有漏洞,是否细致。经常进行此类练习的训练,有助于提高学生思维的深度。

四、学以致用,体现练习的实践性

用数学是学数学的根本目的,是学生各种能力的集中体现,也是真正激发学生内驱力的有效途径。所以在设计练习时,我们应有计划地将需要完成的活动融入其中,给学生提供更多解决问题的机会,给学生更多解决问题的时间和空间。在数学练习中让学生动手操作,进行实践活动,能有效地提高学生对数学的认识,感悟数学的内在魅力。在数学学习活动中,当遇到科学性较强的学习内容时,我们就可以设计一些实践性的练习,让学生带着数学知识到生活中、自然中去体验。有了自身的亲身实践,对数学学习内容的理解也就更深了一层。

(一)操作性实践练习

例如,在学习了“正方体”之后,经常会有诸如此类的问答:正方体有什么特征?学生虽然能对答如流,但不能排除这是机械记忆的成果。

因此,笔者在课堂练习之后,设计了操作练习:动手制作一个正方体。第二天学生便带着自己的作品来到了课堂,这时再进行追问:你们是怎么制作的?在制作过程中应注意什么?在学生的描述中自然检验了对正方体特征的理解,并将这种理解转化为行为,使学生对正方体的特点有了更为直观的感受,还培养了动手能力,取得了非常不错的效果。

(二)应用性实践练习

“实践与综合应用”作为当前数学学习四个领域之一,目的就是帮助学生综合运用课堂中所学的知识和经验,经过探索与交流,解决具有一定挑战性和综合性的问题,以发展解决问题的能力,强化对数学知识的理解。应用性实践练习在课本知识和生活实际之间架起了沟通的桥梁,为学生提供运用所掌握的数学知识、思想方法的机会,为学生接触社会、了解社会创造了条件。

例如,在学习“统计图”时,学生经历了根据数据制图、读图、提出建议等与统计学相关的知识,但是为什么要学习统计这方面的知识对学生来说仍不够清晰。因此,笔者在了解到文一西路将建造隧道的消息后,组织学生分工合作,开展“文一西路、紫荆花路口各时段车辆通过情况分析”小调查(笔者学校附近在上下班高峰期能观测到该路段车辆通行情况,因此具有调查的可行性)。在小组合作中,有的负责设计统计表,有的负责不同时段数车辆数量,有的负责记录数据,然后再根据现场得到的情况完成统计表和统计图的制作。最后学生对统计图、表进行分析,对车辆经过路段情况、排队等候情况、通过车辆类型进行了整理汇报,并且针对是否需要建造隧道提出了自己的见解。

这项练习涉及观察、询问、整理、制作、分析等多项训练,让具有不同水平、不同方法、不同个性的学生都有机会表达自己的数学思想,从而也让学生进一步了解数学在实际生活中的应用,加深对数学价值的认识。实践能力和数学素质都在练习中得到了提高。

五、回归现实,体现练习的生活性

数学本是一门源于生活、围绕生活的应用性很强的学科,但传统的就题论题式的练习材料、单调的练习设计难以与生活相联系,使学生感到索然无味。实际上,生活中许多事情都与数学有关,那么我们在练习设计上就可以将数学取之生活、回归现实。

数学教师要做生活的有心人,从生活的点滴中发掘数学信息,并设计成练习提供给学生。

例如,在教学“计算经过时间”一课中,笔者设计了这样一组练习:

杭州实行错峰限行,周四限行的尾号为数字“4”和“6”,限行时段是上午7:00~9:00;下午16:30~18:30。问题1:整一天的限行时间有多长?问题2:爸爸下班从单位回家,在限行结束后,开车一小时到家,他是几时到家的?问题3:距离限行结束还有1时30分,现在是什么时间?延伸拓展问题4:今天限行结束到明天限行开始过了多久?

在解决问题的过程中,学生表现出了较强的积极性。这样的练习设计来自学生身边,既符合学生的认知规律,又充分利用学生已有的生活经验,增加主动性;既让学生体会到数学问题从生活中来,又应用于生活,又提高学生的应用意识和解决问题能力,培养创造力。

总之,练习是掌握数学知识、形成技能的重要载体,是培养学生能力、发展学生智力的重要途径。要想做到轻负高质,我们就要在练习的“质”下功夫。通过实践,我们深切体会到数学练习设计,在趣味性、层次性、开放性、实践性、生活性等方面给予关注,这样的数学练习不仅能使学生对数学学习保持极大的兴趣,还能有效培养学生在数学学习方面的进取心和创造力,使学生在做练习的过程中不断增强应用意识和能力。用心设计,用心教学,让练习焕发别样光彩。

(浙江省杭州市星洲小学 310012)