刑事证据形塑的理论与实践论纲*

——检察视角的模型构建与系统探索

2018-09-27杨佶欣

杨佶欣

刑事侦查阶段证据的形塑,很大意义上决定了证据裁判实现的程度。刑事侦查及其取证的规范,或者说证据的形塑,可以如张栋教授所讲通过“优化证据制度体系”来推进。①张栋:《中国刑事证据制度体系的优化》,载《中国社会科学》2015年第7期。但“徒法不足以自行”,在我国职权主义刑事司法语境下,更重要的是如何在“审判中心主义”潮流中“捕诉合一”“检察提前介入”等检察职权完善路径上,增强检察作为。本文将从侦查取证和检察实践的观察、反思及理论提炼开始,结合“捕诉合一”等改革的背景,提出当前刑事侦查取证的样态、制约因素和理论研究缺陷,尤其是归纳取证的“两种专业性”。

在此基础上,笔者将结合大量文献综述和反思,总结近年来纠正的三个典型错案,依此来描绘出“侦查中心主义”真正的取证实践全景图,并就证据体系、取证偏好、认知模式等如何转变的问题提出自己的“理论模型思路”。而后,笔者将从检察机关角度重点谈如何增强取证的“两个专业性”以推进前置证据形塑的实践发展。再后,立足“检警协同”的大视角,笔者将表达整体优化“前置证据形塑”工作的几个关键问题,并总结和预测可能的实践变革阶段。最后,本文关于审前司法改革的几个共变关系和方向预测,亦是总结全文材料而初步得出的。

一、前言:应重读改革中的检察性质

(一)检察变革基础——捕诉合一

在当前司法改革的大背景以及“以审判为中心”的刑事诉讼制度改革的小背景下,检察机关也在积极努力地探索自身的发展道路。张军检察长近期提出的“在监督中办案,在办案中监督”“双赢多赢共赢理念”等,②参见《强化法律监督要以办案为中心》,最高人民检察院官网:http://www.spp.gov.cn/spp/zhuanlan/201805/t20180521_379196.shtml,访问日期:2018年8月18日。其中详述了“办案才是中心”的要点。就是在这种形势下寻求的办案与监督、制约与协作、审查与引导等关系之间的“最大公约数”,其中,“办案中心”成为核心导向。在此基础上,“捕诉合一”改革应运而生。对此,有的学者立足逻辑、西方制度和纯粹理性,指出其存在障碍和不自洽之处。③陈瑞华:《异哉,所谓“捕诉合一”者》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1601732251417555349&wfr=spider&for=pc,访问日期:2018年8月18日。陈瑞华教授本文对“捕诉合一”提出了质疑,但是在没有实证和实践验证的情况下,此质疑价值不大。然而,纯粹的逻辑和纯粹的“理性”,不能告诉你司法实践的答案,这种价值评判容易走向“唯理”的不切实际。

对此,实务界已有一定的司法经验,近期制定、发布了《上海市检察机关捕诉合一办案规程(试行)》,这是“第一个”相关制度文本重视审判中心主义、强调内外监督、可能提升办案质效,最重要的是,《规程》总结了检察办案的经验,从经验的、务实的层面,提出了“案件质量评定标准”,意欲由此推动办案质量的提升。①张栋:《从文本中看到的“捕诉合一”》,大风号网:http://wemedia.ifeng.com/73285275/wemedia.shtml,访问日期:2018年8月18日。

笔者认为,研究应沿此经验总结、实践理性的制度建设方向继续发展,而非移植和演绎概念、原则。这样将为刑事证据形塑提供更大的制度供给。具体而言,简单地从“文本制度”层面思考(当然,文本制度有待实践的检验、试错),将两个检察官承办的“审查逮捕”“审查起诉”程序交由一个检察官负责,此为实质介入审前侦查,搭建引导取证、制约监督侦查,以及提高工作效率和建立专业化的工作组织,铺平了道路。我们也应看到,从制度经济学角度分析,当前形势下,从大司法改革到“审判为中心”的刑诉制度改革,再到检察机关主动推行的“捕诉合一”改革,乃至鼓励提前介入侦查的机制建设,变革正处于“分地摸索”、如火如荼的试验期,亟待我们碰撞实践、反复提升认识,进而指导实践。

总体而言,检察提前介入,实质发挥作用,乃至构建“以证据为核心的指控体系”,其以一系列新理念乃至“捕诉合一”等改革为契机,旨在使“证据裁判主义”背景下的刑事指控能力、监督能力同步提升,是一种积极有为的路径。如何利用好这个“制度红利”,以前置形塑证据而非一味的后置审查过滤,成为重大课题之一。

(二)应重读检察——司法的前置介入

有了“监督就是办案”以及“多赢共赢理念”,乃至“捕诉合一”制,或为理念支持,或为制度保障,“检警协同”这个理念也逐步兴起。实务界和理论界一时间激烈呼吁检察(或公诉)审前主导,或重构“证据为核心”的侦诉关系;也有提议强化审前检察监督和指引作用,逐步“建立专业化检察主导工作模式”的声音,等等②陶建军:《公诉指导性刑事指控体系的构建》,载《人民检察》2017年第19期;周寅行:《“检警一体化”思路下的诉前主导制度之完善》,载《中国检察官》2018年第2期;狄小华:《建立以审判为中心的“多导”检警关系》,载《人民检察》2017年第9期;樊崇义、李思远:《以审判为中心背景下的诉审、诉侦、诉辩关系刍议》,载《人民检察》2015年第17期;黄翀:《以审判为中心的刑事侦诉关系的反思与重构》,载《东方法学》2017年第4期;程凡卿:《以审判为中心视角下的侦诉与审判关系研究》,载《法学杂志》2018年第1期;等等。。毋庸置疑,这是当前司法体制下,最高检寻求出的“审前刑事司法最大公约数”的解释和演绎,目标是统合侦查机关侦查、检察院起诉,以一种“大控方”的视角来应对新形势下“证据裁判主义”对审前程序的倒逼。同时,这种思路也借鉴了欧陆国家,尤其是德国刑事司法体制,将“检察领导侦查、指导侦查”(如德国《刑事诉讼法》第163条规定,警察只担负辅助检察院的责任)作为一种“终极理想蓝图”,尤其是在强调“指控本位”的思维之下①[德]克劳斯·罗科信:《刑事诉讼法》,吴丽琪译,法律出版社2003年版,第63、69页。。从革除“侦查中心主义”弊病角度看,这种思路有其合理和进步之处。

但是,这种理念定位,认为审前部分应由“控诉机关”检察院发挥一定的作用,这种论调有将检察机关在刑诉程序中的地位一定程度上边缘化、附随化的倾向。换言之,当前理念定位层面,仅仅局限于“控诉机关”“控诉能力”这样的概念是德不配位的,这也必将审前阶段检察权重构、检察工作完善解释为“审判职能扩张和强化的延伸”“审判中心和证据裁判的倒逼”,而没有将审前阶段检察工作改革和检察权优化作独立价值的解释。笔者认为,变被动为主动,化附随为主导,应该是新时代下检察理念的应有思路——厘清检察审前推动证据形塑、审前司法审查监督、助力庭审实质化这三个角色,进一步“点破”审前检察工作的“司法性质”(及其“司法指导引导、司法审查”的具体功能定位),有着重要的实践指导价值。这也符合我国刑事司法体制下,检察对侦查强化制约,乃至担当审前“司法官”角色以推动审前“诉讼化”的大趋势。②宋英辉等著:《刑事诉讼原理》,北京大学出版社2014年版,第181页。一言以蔽之,中国检察官的“司法性质”在世界范围内是较强的,以“司法定位”来指导刑事证据形塑,才能使接下来的一系列规划化被动为主动。

二、刑事取证的现状、因素与理论反思

(一)检警协同——当前停留在“形式层面”

检警协同,是检察在“证据形塑”中增强作为,体现出“有理、有利、有节”的实践理性的智慧,又不失“护法者”身份的进路。基本的制度条件是“捕诉合一”及“检察提前介入”。据笔者调研,各地出现了很多“红头文件”试图构建“检察提前介入”的机制,但在实践中,当前“实践层面的制度”仅仅停留在“形式层面”,达到了检侦后续的冲突减少的功能;而“实质效果”,尤其对于证据形塑,则更多依赖于检察官的个人能力、检警私人关系、具体情形等非文本的实践因素。因此,侦查阶段检察官提前介入,其只是一种机制构建的意向,还远远谈不上成熟的制度实践。

为加强检警协同,以及检察机关意图在审前建构的“证据核心的指控体系”,我们应对检察机关对审前取证、调查进行控制的理想,与“尾大不掉”的侦查中心格局乃至背后的职权配置的现实,进行综合考量;同时,应反思“监督制约者不能参与侦查”等逻辑教条,真正思索、回应审前亟待融入证据思维的“现实需求”。比如,某些学者认为,检察公诉与监督并存的“矛盾性”难以调和。但是,实践中,多国检察官承担司法职能(或者一定裁量处分权),且持续发挥有益效用,说明这是符合“实践理性”的,①陈瑞华:《看得见的正义》,北京大学出版社2013年版,第120页;宋英辉等著:《外国刑事诉讼法》,北京大学出版社2011年版,第156~165、192页之后。而相关的理论系统反思应该贯穿整个研究过程。进而言之,我们应将未来可能的广领域、深层次的监督制约、指导引导,与当前职权力量、基础保障等不利因素进行综合规划。

换言之,如何从“文本性制度”逐步变为“实践性制度”,将“形式层面”的作用扩展到真正的“实质作用”——证据的形塑,是当前理论必须厘清、实践必须规划的重要问题。与此同时,明确现实的发展方向和综合分析有利、不利因素,也成为当务之急。

(二)四种因素——取证乏力是“重要制约”

刑事案件的核心是证据,而证据问题的源头在侦查取证,对此方面制约因素的分析,应当力图做到模型化、确定化。在此,笔者总结四个因素,并且这四个因素在后文中将反复出现,对全文亦有重要的指导价值。笔者结合对上海市虹口区检察院、公安“电子证据的取证、审查工作”的调研,总结侦查取证乃至整个审前程序的证据问题的“症结”所在(在上海存在,在其他地域,问题只会更明显),归纳了四个重要因素:其一,笔者总结为“规范专业性”问题,即侦查取证外部的制约因素——证据裁判、司法形式理性、法律真实要求、证据体系和标准,这点应主要由检察助力提升(司法角色提前介入);其二,总结为“实践专业性”,即侦查自身的的客观因素障碍,如经费装备、机制衔接、人员组织等——对此,除主要依靠侦查自身,应该由多方(包括检察)合力进行协调、提升、衔接,将其强化;其三,当前的证据类型、证明机制(事实认定)滞后,如可采性、证据相关程序、推定适用问题等方面,或许可以针对新形势做出一点调整;其四,“超越体制”的需求,这也是现代社会必须强调的,尤其是在互联网环境下——责任的多边性、力量的整合意识、衔接意识,将为侦查取证乃至后续审查证据减轻压力、提高质效。

(三)两种反思——综述理论的“固步自封”

对于以上问题,从方法论上看,理论并未立足实践层面进行深入考察和规划。我们有理由关注“如何增强侦查取证、检察介入的保障问题”(之后还会论及),而非一味地谈规范和限制问题。其实,两者是对立统一的。具体而言,以网络犯罪证据取证、审查为例。虽然两高、公安部联合发布了《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》和《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》,而公安部也早已颁布《计算机犯罪现场勘验与电子证据检查规则》,但实践中的千奇百怪、因素复杂多样绝非“文本性制度”可以一劳永逸加以涵盖和解决的。纯粹理想化、规范性的分析,存在以下现象。

当起草立法的学者还在“理想状态中”论证电子证据具有“系统性、稳定性”,乃至一系列可采性、相关性“增强”问题时,①何家弘主编:《刑事诉讼中科学证据的审查规则与采信标准》,中国人民公安大学出版社2014年版,第168~172、176~190页。一线办案侦查、检察人员却在“现实实践中”困于办案时间压力、经费装备不足、第三方配合不力乃至衔接机制不畅等问题,相伴而生的还有证据“碎片性、脆弱性”。而当研究者还在“大笔一挥”谈按照比较视野中的“比例原则”限制、规范电子取证,②裴炜:《比例原则视域下电子侦查取证程序性规则构建》,载《环球法律评论》2017年第1期。或是关注电子证据取证维度的合法性、真实性、相关性细化规制时,③刘铭:《<刑事电子数据规定>侦查取证维度的分析》,载《中国刑警学院学报》2017年第2期。办案人员在现实制约重重的情况下,却普遍认为“现有的规定太理想化了……不是规定有待完善而是要求太高……如果严格依照这个规定,没几个能认定”。无独有偶,对于有关客观证据认定事实的机制,在理论界(国内外)存在限制推定,尤其要警惕“事实推定”,可能对推论等证明机制侵蚀的论调“此起彼伏”时,①龙宗智:《证据法的理念、制度与方法》,法律出版社2008年版,第298~309页;Michael.H.Graham,Federal Rules of Evidence,Copyright@West Group,610 Opperman Drive.pp.52-53;陈瑞华:《论刑事法中的推定》,载《法学》2015年第5期;等等。实务界或者务实的研究者,却对运用客观证据体系,以“事实推定”来认定事实持“乐观态度”,他们往往认为这是扭转“口供中心主义”、“言词证据中心”、不合理的认知证明思维(印证认知和证明的依赖等)的“一剂良药”。②刘建中、蒋和平:《审判中心视野下“零口供案件”侦查取证问题研究》,载《中国刑警学院学报》2017年第1期;牟静雯:《侦查阶段客观性证据收集工作研究》,载《公安学刊》2017年第3期;蒋和平:《“零口供”案件侦查取证技巧》,载《现代世界警察》2017年第6期;等等。

笔者在此不再赘述,但这种状态却是值得反思的。其一,实践论的反思。如果我们还承认法学的特征在于世俗性、使命在于实践性,按照波斯纳的话说,“法学是一种实践理性”,甚至是亚里士多德所述的“技艺知识”,③苏力:《制度是如何形成的》,北京大学出版社2007年版,第159页;法律的实践理性特征、工具主义、实用主义特征,又见[美]波斯纳:《法律学问题》,苏力译,中国政法大学出版社2002年版,第90~100、133~137页;关于“印证认知和证明”模式,最早由龙宗智教授提出,参见龙宗智:《印证与自由心证——我国刑事诉讼证明模式》,载《法学研究》2004年第2期。那么,从实用主义角度着力强化“四个因素”而非空谈理想状态,确实是我们应当注意的。其二,矛盾论的反思。只有保障好侦查、检察的取证和审查的客观条件,完善好相应的组织体制(专业化、一体化),做好经费、装备乃至人力的优化,同时做好相应证据制度的调整和机制衔接的改进,才能保障“纸面制度”的要求和标准逐步实现。

综上所述,我们应该关注实践障碍的分析,也应看到规范要求背后的“实践因素”,以检察视角来规划克服刑事取证缺陷的“务实路径”。

(四)三个方面——工作完善的“实践系统”

根据《宪法》第129条、《人民检察院组织法》第1条,“法律监督”贯穿所有工作,但这样的定位对实践意义不大。而监察委设立后,检察院剩下检察监督和诉讼两项主要职能,何者为主、何者为次,似乎可以讨论。当前学界存在着对检察权行政性的定性,并将控诉职能作为其核心要义,预测“监督职能将逐步淡化,诉讼职能应加强”(认为既监督又诉讼不符合逻辑);④陈瑞华:《司法体制改革导论》,法律出版社2018年版,第36~45、103~105页。也有人将其定位为“司法权”并对其实践中的司法性进行解读;①陈光中:《论检察》,中国检察出版社2013年版,第14~22页。当然,还有从务实角度将其“法律监督机关”的“客观义务”与“控诉职责”作综合分析的论调,认为“客观义务”是“控诉职责”(证明责任)的上位范畴,而控诉职责的要求中应包含客观、真实和维护公正。②龙宗智:《证据法的理念、制度与方法》,法律出版社2008年版,第264~274页。但是,实践中情况则是异彩纷呈、难以归类的,概念化的分类努力,与其“义理之辩”,不如抓住实践。

笔者认为,其实可以将审前检察实务划分为三。这三个方面是:审前司法审查监督、审前司法引导指导、审前助力证据裁判。解决之前所述“四个因素”和统筹此处工作的“三个方面”,是一枚硬币的两面。“磨刀不误砍柴工”,做好保障、创造条件,才能够推进工作。同时,关于这三个方面的侧重点:首先,司法审查监督其实是重“程序监督制约”,表现为审查逮捕、羁押必要性审查、侦查行为监督等工作;其次,司法引导指导,是重证据的审查和形塑,表现为提前介入侦查、补充侦查等工作;最后,助力证据裁判,比较复杂,在证据审查过滤、形塑,在案件的分流(如认罪认罚从宽)乃至审查逮捕、审查起诉、准备公诉等环节,都有这个功能。“监督就是办案,办案为核心”,将三者关系作了最好的诠释。

其实,三者在实践中是矛盾但密不可分的。而提升“办案质效”,既包含“程序保障提升”,又包括证据标准提高,更丰富的内涵使其成为主要矛盾,也当然就是重点努力的方向。但其又离不开前文所讲的“四个因素”“两种反思”。一言以蔽之,证据形塑与侦查审查监督,在实践中是你中有我,我中有你,不可分开讨论。刑事证据形塑,因其以前置性为核心,故在监督、制约和引导的语境中综合规划,更符合实践理性。

三、检察视角的进路与模型——不破不立

(一)为何侦查中心——案例引入

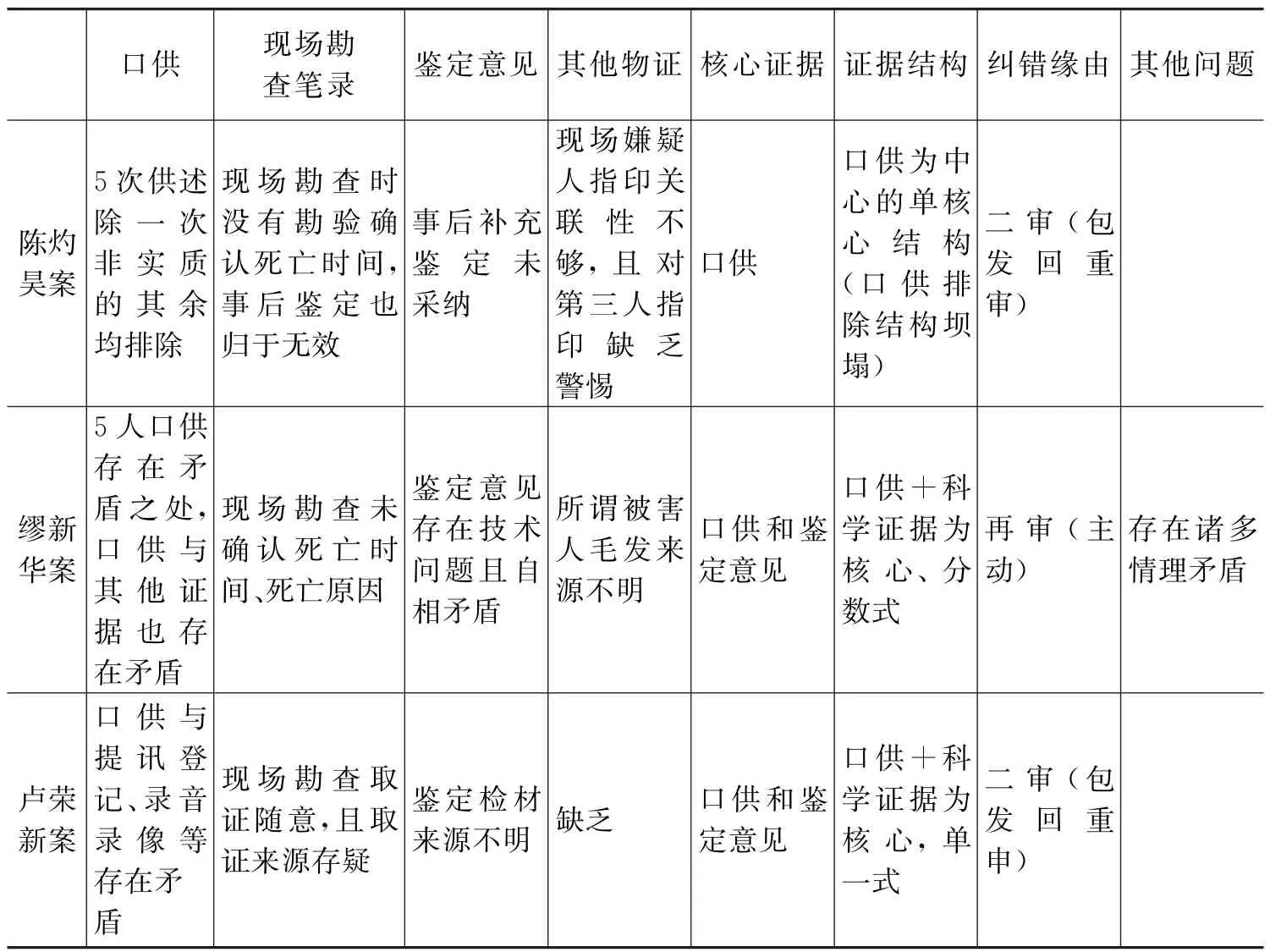

检察审前形塑证据,应当逐步摆脱柔性、被动、后置的局面,而只有在看到传统办案取证模式存在的问题,并且积极推动其改变和发展的基础上,才能有效介入,从而达到前文所讲的“实质介入层面”。在此,笔者拟分析三个近来纠正的刑事错案(详见表一)。

案例一:陈灼昊案。基本案情:陈灼昊与死者张璐璐是男女友关系(后称“陈”“张”),因为琐事争吵而陈将张掐住脖子机械性窒息死亡,而后,陈在案发现场(张的住处)用其手机给自己手机发了个短信,再将手机卡、张的钱包等带走,把手机卡丢弃。之后,张被公安机关抓获,2012年广州中院判处其死缓,上诉后,高院撤销原判发回。最后,2015年,广东省高院终审判决无罪。主要证据及其问题:5次口供中4次因为合法性、真实性存疑被排除,物证陈的手机来源不明被排除,现场勘查笔录未确认死亡时间,事后鉴定不可采被排除,其他物证如现场指纹缺乏关联性,指认笔录证明力不高(在张的住处,属于熟地)。①陈灼昊案,参见《广东省高级人民法院刑事附带民事判决书》[(2014)粤高法刑一终字第351号]。

案例二:缪新华案。基本案情:缪新华与被害人杨某为男女友关系(后称“缪”“杨”),因为某些事在缪住处争吵后,杨被缪扼住喉咙窒息死亡,缪父亲与兄弟共4人或为协助或为见证,将杨分尸后用农用车运至县郊抛尸、抛物。后几人被公安机关抓获,2003年福建高院终审判处缪死缓,其余有期徒刑,2017年福建高院再审判决无罪。主要证据及其问题:5人口供因为相互矛盾,且与其他证据有矛盾,真实性、合法性存疑被排除,现场勘查笔录未确认死亡时间、死亡原因,后续也未有效鉴定死亡时间;关于死者DNA(线粒体)鉴定不具备可采性(线粒体一般不能同一认定),鉴定意见相互矛盾且结论不唯一,物证死者毛发等来源和真实性存疑。②缪新华案,参见《福建省高级人民法院刑事附带民事判决书》[(2017)闽刑再4号]。

案例三:卢荣新案。基本案情:卢荣新一日在田间干农活时将荒野另一女子邓某强奸,在挣扎之时将其掐死,又用随身锄头挖地将邓某掩埋,后在家中被公安机关抓获。2014年云南西双版纳中院判处其死缓,2015年云南高院撤销原判发回重审,同年年底中院再次判处其死缓,2017年高院二审判决无罪。主要证据及其问题:卢荣新口供因为同提讯登记时间、地点以及录音录像存在不能解释的矛盾与疑问,被排除;指认的过程不合规(押认而非指认);锄头上卢荣新的DNA血迹鉴定检材来源存疑被排除(二次鉴定否认一次鉴定);其他证据不具强证明力。③卢荣新案,参见《云南省高级人民法院刑事附带民事判决书》[(2016)云刑终第262号]。

首先,值得欣慰的是,这三件近年纠错的刑事案件,纠错本身不再局限于令人啼笑皆非的“亡者归来”“真凶再现”,而是法院系统尤其是上级法院主动行使了全面审查,对存在问题的证据进行审查排除,也对证据的体系性标准、事实认定机制进行严格把关。①姜保忠:《正本清源:刑事错案的概念展开——以“于英生案”为样本的分析》,载《贵州社会科学》2017年第4期。这表明,确实“以审判为中心”和“证据裁判”的要求,有从“文本性制度”转变为实践制度的可能和趋势。但不容讳言,相较于审判阶段,审前程序尤其是刑事侦查取证,依然没有大的改观(至少从这三个案件看)。因此,在当今审判标准已然提升的背景下,检察介入以实现监督、见证侦查行为,同时引导侦查取证,逐步实现模式的重构、理念模型的重读,显得刻不容缓。笔者将从侦查的传统办案模式及其实践环境开始进行深入和全面的分析,再对应然的、同传统对应的模型进行同步构建。最终目的是明确检察为主导的证据形塑的框架性理念。

表1 简析三案证据与取证问题

对上述三案朴素的感觉是:基本的问题形式都是雷同的——同样的口供中心主义,同样的口供真实性、合法性存疑,相似的鉴定意见问题,相似的物证等客观证据来源不清、鉴真不力;同时,犯罪现场勘查以及附带的取证、鉴定过程存在随意性、主观性,甚至忽略关键证据。更有甚者,往往一个证据被排除则会撼动整个证据体系,如有学者总结的“不稳定的证据结构”①卢静文:《侦查取证工作规范化的本土路径研究——以“卢荣新案”为切入点》,载《证据科学》2018年第2期。……更深层次的疑问是:取证本身作为侦查的“组织行为”,其体现了什么整体的倾向和特征?这些倾向及特征背后说明了什么?而明确究竟存在什么侦查组织的内在偏好与证据思维(规范专业性)的矛盾,这是更为重要的。正如组织行为学研究表明,“偏好与冲突”演化出了双趋、双避、趋避、多重趋避冲突,形成了行为决策的主要考察因素。②边一民等编著:《组织行为学》,浙江大学出版社1998年版,第43~44页。我们必须首先分析“取证偏好”。

(二)为何侦查中心——认识传统的取证模型

总结基本取证偏好。其一,对于现场勘查这类客观证据取证、鉴定检材固定的过程较为随意,从以上三案未确认死亡时间、死亡原因、鉴定检材来源存疑等,就可见一斑。其二,忽视物证收集且本身瑕疵众多,上面三案被害人毛发、手机等物证均存在以来源不明为主的程序瑕疵,这也与传统侦查学与侦查实务重“摸底排队”和讯问技巧等“由人到事”的机制,轻现场勘查与物证搜集倾向密不可分。③杨宗辉主编:《刑事案件侦查实务》,中国检察出版社2011年版;杨正鸣、倪铁主编:《侦查学》,复旦大学出版社2015年第2版;毕惜茜主编:《侦查讯问学》,中国人民公安大学出版社2013年版;等等。其三,近来对科学证据显现出“盲目迷信”,从三案均有问题的鉴定意见可以看出;④从三案的取证中看,除了以口供为中心,且在口供上做足了功课(并积极调动其他证据来印证),还可以看出对“鉴定意见”的高度依赖,尤其是DNA这类可以做所谓“同一认定”的鉴定,但是,在取证、固定、移送、保存和综合鉴真上,乃至相关技术细节上,却是粗枝大叶,甚至表现得相当随意。但是,科学技术鉴定常出现技术偏差、检材不清和鉴定自相矛盾,乃至与其他证据矛盾等问题。而从国际视野看,这种“科学证据崇拜”早已随着DNA分型、弹头残留等复杂的科学证据问题的显现成为“过去式”。①[美]罗杰·帕克等著:《证据法学反思:跨学科视角的转型》,吴洪淇译,中国政法大学出版社2015年版,第58~63页。其四,对口供等主观证据会“做足功课”,整个证据体系的核心多为口供,而且也往往试图构建一种围绕口供的“印证认知、证明”体系;在证据规则中,主要体现为“补强证据规则”(对口供)②李建明:《刑事证据相互印证的合理性及其限度》,载《法学研究》2005年第6期。,即通过证据数量来保障案件真实,提升办案质量要求(在证据体系上,则会呈现口供中心式的分散结构)。然而,包括我国的世界范围内,刑事言词证据问题频出(尤其是口供),在言词证据衰落的大背景下,是否应重构取证、证明、认知模式呢?③张栋:《中国刑事证据制度体系的优化》,载《中国社会科学》2015年第7期;美国“传闻证据规则”这个言词证据的铁法则出现越来越多的例外,其程序功能式微,就是个例子,参见Jack B.Weinstein,“Probative Force of Hearsay,”Iowa Law Review,Vol.46,no.2(Winter 1961),pp.331,336.

分析侦查办案模式。有悖于“证据裁判”的取证偏好,也是有其实践冲突和现实原因的。换言之,刑事侦查取证当今的偏好,是因实践环境和组织制度等“现实因素”与证据裁判冲突而产生的。

笔者认为,现有的侦查办案模式是“破案调查附带取证”,而与之相伴而生的是强行政化,甚至是“准军事化”的公安组织形式和领导方式;具体而言,其组织领导制度为“条块结合,以块为主”的强行政式。实践环境则是需要及时应对办案任务,迅速调查线索、分析案情、划定侦查方向、确立侦查范围,从而制定侦查计划,旨在最快地清楚案件事实、查获嫌疑人。④张萍:《谈公安办案中的细节问题》,载《武汉公安干部学院学报》2014年第4期。相比而言,及时发现证据和规范地固定证据、移送证据,则是整个过程的“副产品”(捷径则是口供、鉴定)。最后,明显的制度特征则是“侦查中心主义”的刑事诉讼纵向构造和线性的程序特征;明显的证据结构则是以口供等言词证据为中心,伴随分散式的结构。总而言之,取证偏好不符合“证据裁判”要求,但因为实践环境、组织体制,又何以难于依靠公安自查、纠正?

一言以蔽之,笔者认为,提升取证标准、形塑证据体系,与公安机关组织形式、实践环境、制度条件存在“先天矛盾”,这不是《刑事诉讼法》第53条、《公安机关办理刑事案件程序规定》第66条这两条风度翩翩、轻描淡写的“证据标准”(乃至相关规则的细化,如《非法证据排除规则》)能够轻易解决的。检察提前介入,将“破案调查附带取证”模式转变为“取证形塑证据兼破案”模式,成为既提升效率又有利于形塑证据的选项。相比而言,前置引导取证优先而非依赖后置审查,是主要思路。①调研中,很多检察官表示,检察提前介入的“形式层面”功能,有利于减少后续异议,这也表明,符合侦查、检察共同利益的大趋势,是前置引导和形塑证据,而非后置的审查过滤、排除。

(三)如何“形塑证据”——转向合理的取证模型

形塑证据,主要强调前置取证的引导、规制,而非依赖后置证据的审查、过滤。这也是全文的理论核心。正如某些学者结合实践做出的精辟的分析——“证据形塑应当优先于排除”“重要的诉讼行为尽早确认”“排除规则和传闻规则逐步式微,前置规则和物证中心才是趋势”。②张栋:《中国刑事证据制度体系的优化》,载《中国社会科学》2015年第7期。张栋教授主要是从“前置证据规则”角度提出了前置化形塑证据的思路,而笔者本文从检察、侦查实务的角度进行规划,也是对此理念的继承和发展。当然,尽量在收集时实现取证偏好的纠正、取证规范的引导、证据体系的塑造以及办案组织的重构等,也是“检警协同”的理想目标。

笔者本文超脱了“证据审查过滤”(后置的)的框架,而将证据形塑(前置的)及其“取证模型”的转变作为重头戏,此缘由何在?其实,“审查过滤机制”的声音主要出自实务界,但是无论是对于真实发现还是人权保障,似乎后置的规则也好审查机制也罢,在现存司法实践中,都逐渐令人感到“食之无味,弃之可惜”。同时,实务界已经出现了大量的“检察提前介入”,地方也在大量推行的前置听证试点,③张昌明:《对审听证:检察行为司法化的路径选择——兼论不起诉公开审查机制的构建》,载《上海政法学院学报》2014年第4期。刑事诉讼的程序中心有“诉讼化前移”的趋势。此时似乎颇有“乱花渐欲迷人眼”的凌乱感。那么,“放眼看世界”(后置过滤、排除规则的适用究竟如何)似乎是有必要的:其一,言词证据作用减弱,如美国传闻规则的式微已经是明显的趋势,这使得后置的言词证据审查与排除的正当性、合理性减弱;④约翰·W.斯特龙主编:《麦考密克论证据(第五版)》,汤维建等译,中国政法大学出版社2004年版,第486~489、501~504页。其二,非法证据排除规则的适用在大量减少(我国《排非规则》颁布后适用率也很低),在美国尤其显现出“日薄西山”的态势。

综合国内改革、国外趋势,司法实践中都发现了后置证据排除、过滤操作的“先天缺陷”,西方国家已率先在司法实践中做出了调整;相应地,我国也应结合“检察前置引导”“检警协同”做好规划。接下来,变革的理论模型应当建立起来,以作为指导实践的坐标。

从理想模型二分法角度,我国可以由此七个维度来划分传统取证模型、证据形塑模型两种新、旧理论框架,为检察审前形塑证据工作提供新思路、新理论。这也是模型的七大维度。(见表二)首先,“侦查模式”是当前司法体制下,长期侦查实践所形成的固定模式,正如前文所述,可以基本分为传统的“破案调查附带取证”模式和证据形塑的“取证形塑证据兼破案”两种。其次,“证据偏好”是侦查模式所必定伴随的特征,而不同的侦查模式、目的所对应的侦查取证行为当然是不同的,证据偏好则是集中反映;就现今而言,其可以分为传统的“口供等主观证据中心”与新型的“物证等客观证据中心”两种。同时,因侦查行为本身就与取证密不可分,因而“侦查行为偏好”则好似证据偏好的孪生姐妹,可以暂且划分为“现场勘查中心”与“言词讯问(询问)中心”两种。

表2 两大刑事侦查取证模型

再次,“诉讼真实观”可分为法律真实、客观真实两大类。①陈光中教授总结法律真实、客观真实的分歧,认为两者不可分割,其关系是对立统一的,且认为两者均有缺陷,故不可偏废;笔者在此的划分并非是说倾向哪一方,而是从侦查思维、审判思维两种范畴分别指涉两种观念,以方便进行讨论。参见陈光中:《论检察》,中国检察出版社2013年版,第193~211页。但笔者认为,两大分歧并非每个案件都会出现,只有疑难案件才会呈现客观真实观(指代侦查认知)与法律真实观(指代证据裁判)之间的矛盾。其四,“认知和证明模式”(认知对于审前而言,证明一般对庭审而言),是以上一系列共同作用的结果;借用相关学者的概念整理,②情理推断和印证证明,参见赵俊甫:《刑事推定研究》,吉林大学2008年博士学位论文,第64页后。我们暂且将其分为传统的“印证证明认知模式”与证据裁判兼容的,同时也是理想的,“情理推断模式”。其五,实体认知的顺序,包括侦查侧重的顺序“从主观到客观”(传统),以及新型证据裁判的“从客观到主观”(新型证据形塑),也是应当注意的维度。最后,物质性保障及实践环境,是一切变革的基本因素,很难想象,在经费紧缺、装备落后、人员不齐、技术匮乏乃至组织松散的情形下,检察介入能对取证产生什么实质的提升;为方便讨论,我们姑且将其称为“传统侦查保障”和“专业化现代保障”。当然,如何逐步增强组织、技术装备等方面的保障,留待后述。

“不经意处是风波”,笔者在分析案例和实践环境时,自然而然就归纳总结出两大模型。笔者认为,在刑事审前程序中,检察官以这两种模型的转变作为理念导向,逐步推进前置性“形塑证据”(而非后置审查)的强化和实现,是重要使命——即应从七个方面下功夫引导、制约、协调和巩固,以从“传统取证模型”转化到“新型证据形塑模型”作为基本理论、实践方向。但由于实践的复杂,切不可将笔者两个模型构建作机械性、绝对化理解(认为此七方面都是一一对应)。

四、证据形塑模型转变的检察路径

提炼于刑事侦查实践的取证理念模型,我们需要进入审前检察介入侦查、形塑证据的新实践才能自我检验、自我发展,故应结合前文所述的“四个因素”(尤其是其中的“两个专业性”),推动检察前置介入从“形式层面”向“实质层面”转变。同时,我们在思路上要将证据形塑、侦查审查监督、助力证据裁判三个工作维度统一起来。

(一)证据形塑的完善——综述与方向

取证规范专业性,是“证据裁判主义”语境的产物,而所谓的“规范”则是指证据规则、证明责任乃至法官的心证等对侦查取证的要求和制约。最经典的表述则是韦伯的“自动售货机”理论,应当投入法院这个“自动售货机”的应是符合“法律规范”的请求和证据体系、认知方式。①Max Weber,On Law in Economy and Society,ed.by Max Rheinstein,trans.by Edward Shils and Max Rheinstein,Harvard University Press,1954,p.354.这个意义上看,传统的刑事侦查取证规范专业性不强。正如前文所述,公安的组织形式、实践环境、知识结构等,必然与证据规范、证据思维存在“先天抵牾”,不是几个单纯针对证据的规定就可以扭转的——从唯物观点来看,规则、原则本身必须反映和回应实践,才能发挥作用,不规范的侦查不是将其纳入“规范的”规则就能解决的;②恩格斯:《反杜林论》,载《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1994年版,第381页;我国关于证据标准的规则规范已经很多,如《刑事诉讼法》第66条、《公安部规定》第53条、《排除非法证据规定》(新旧均有),以及各地规定;然而,“徒法不足以自行”,没有推动者和利益触动、环境组织变革,其收效颇微弱,从前文所述适用率极低的“排非规则”就可见一斑。从工作目标和性质看,侦查机关“上令下从、相互隶属、武装性质、治安维护和刑事侦查职能”的实践环境,③陈瑞华:《司法体制改革导论》,法律出版社2018年版,第34、35页。决定了其对证据不具备主动形塑的能力、意识;从域外参考看,即使在大陆法系这种检察官、预审法官主导的侦查模式中,侦查中心及其证据可靠性问题依然显著,④杰奎琳·霍奇森:《法国刑事司法——侦查与起诉的比较研究》,张小玲等译,中国政法大学出版社2012年版,第350页。更不用指望侦查独大时能实现纠偏;从事后审查过滤角度看,如果取证“规范专业性”欠缺,后置证据的审查、过滤将面临一系列障碍,某些甚至是先天无解的。

如果意识到并承认这点,检察介入形塑证据,仅仅停留在“形式层面介入”是没有意义的。相反,前期介入若没有达到“形塑证据”的效果,而后续审查又因之前介入的“形式”而不再提异议,这种“形式上的前置介入”反倒可能令原本不规范的侦查及其证据体系“雪上加霜”。如何实现“实质形塑证据”呢?关于此,首先,从侦查取证行为角度看。有人提议转变“由供到证”的侦查思路,有的建议创建物证书证等保管设施、管理机制,亦有从侦查专业化、一体化角度建言的;同时,强调坐实过程以证明取证合法性,完善物证取证规范性和移送过程,以及加强讯问、录音、录像等“老生常谈”更是层出不穷;当然,还有从“精密司法”角度谈精进书面、笔录证据以应对“瑕疵证据规则”的论调。

其次,从侦查机制角度看。有从实体要件事实取证、认定和证明“由客观到主观”思维进行建言的,也有从实务角度谈“复兴侦查预审制度”以加强证据把关的声音。①揭萍:《犯罪构成视野下的侦查取证新论》,载《现代法学》2017年第5期;黄翀:《以审判为中心的刑事侦诉关系的反思与重构》,载《东方法学》2017年第4期。当然,从宏观制度结构角度,也有学者建议完善术语,并且使审查标准合理化,加强审查的程序保障,并提出分离证据准入、证明力评估两者的完善进路。②吴洪淇:《刑事证据审查的基本制度结构》,载《中国法学》2017年第6期。而与此同时,实务界的声音,则多从办案辅助系统(大数据、人工智能)的作用发挥及其优化上提建议,也有提议将后置审查高度技术性、步骤化和程式化,也有人试图从科学证据乃至口供这类“常规核心”的强化和审查中,试图寻求解决证据问题的“灵丹妙药”。对此,笔者不再赘述。

但是,以上无论是从侦查偏好还是证据的程序保障,或者是机制完善,亦或是实体上认知顺序、程序上细化严谨、制度结构上重构的思路,甚至是利用科学技术上的辅助系统、经验技术上的取证方式,其实,都存在或多或少的以下不足:其一,缺乏综合性的方案,未形成理念的、实践的全面模型和方案,呈现“头痛医头,脚痛医脚”的缺陷;其二,未从取证中侦查人员的特殊实践特点、知识结构上来考察,最终希望的实现多只能依赖侦查人员的自觉;其三,没有放在“检警协同,检察前置引导”的变革大背景下来规划,对于检察如何发挥其长而与侦查相辅相成,缺乏思考;其四,多忽略了变革和纠偏所需要的物质保障、机制完善、组织优化等基础性条件。综上所述,我们应结合前述“模型转变”的理论框架,就如何做好证据形塑(前置)做出检察视角的规划;当然,也应考虑到现有的制度基础,协调好“形塑证据”与“证据审查过滤”两方面。

(二)基本环节:助力规范专业性

检察官具备更强的法律素养和法律专业技能,故刑事取证“规范专业性”主要应由其担纲。在我国职权主义基础上(同欧陆、台湾等地),宪法、法律赋予了检察机关监督职能、客观义务,其也同时承担着控诉职能和证明责任;有人认为两种属“鱼和熊掌不可兼得”,但实际上两者属于客观义务居上位,控诉和证明责任居下位的关系;实践中,确实两者也相符相成。①龙宗智:《证据法的理念、制度与方法》,法律出版社2008年版,第64~74页。在职能上,其有监督侦查行为、全面审查过滤证据、传导审判要求和指控义务等综合性职责,尤其在当前“证据裁判”强化、检侦关系重构的大背景下,唯有检察官提前介入侦查取证,并且达到“实质层面介入”,才能真正助力“规范专业性”的提升。

一方面,应做好外在形式、程式的规划和梳理。根据相关实证研究成果,②戴萍、赵靖:《重大疑难案件侦查机关听取检察机关意见制度研究》,载《中国检察官》2017年第12期;这是以某市B区检察院侦查监督环节为样本的研究。首先,宜将侦查引导取证的范围进行界定,给出明确的案件类型范围;在此基础上,因地制宜地确立与公安机关联系沟通的原则,注意区分公安邀请介入、检察请求介入两种情形,并巩固好相关信息的沟通衔接机制。其次,明确介入侦查取证的检察官日常事务范围、相应责任、后续考评标准等,如:何时旁听公安的讯问、何时见证现场勘查、何时参与实际取证过程、如何提出取证和侦查方向建议、怎么监督和处理侦查行为都需要进行规定和释明(当然,还是因地制宜)。再次,检察介入效力如何、考评激励机制如何展开,也应当进行详细的考察、规划和落实。最后,但并非不重要,检察提前介入的文本性制度,应结合“捕诉合一”改革作出相应调整,并逐步明确监督审查、引导指导取证两方面的区分,在考察具体实行情况之后,固定到文本性制度中,当然,也应当逐步赋予检察官介入时更大的职权、行为保障。

另一方面,应推进内在内容的认识和释明。有心的读者或许已经发现:现有工作规定以及方案规划,仅仅局限在理念、程序等程式化的事情上,而关于“引导证据形塑”的实质内容,则似乎留给实务人员自己“摸索”;但“粗枝大叶”对减少补充侦查、审查过滤等浪费资源、降低效率的事务(也不符合“共赢理念”)没有帮助。

笔者认为,以下要点应当给予强调和说明,待实践经验丰富、时机成熟时形成某些文本性制度。其一,检察官应强调纠正“口供等言词证据中心”的倾向,并针对案件本身给出符合“证据裁判”审查判断要求的“客观证据为核心”的综合取证方案。③庄伟、袁祥庆:《侦查取证监督客观标准的构建》,载《人民检察》2017年第22期。其二,应当重视引导侦查人员进行规范、细致、全面的“犯罪现场勘查”。实际上,当前中国侦查的现场勘查重视程度、规范性,与西方国家(美国为代表)还有较大差距。①美国为代表的国家现场勘查发展状态,参见Melanie M.Reid,A CSI Story:The Past,Present,and Future of Crime Scene Collection and What Litigators Need to Know,Wake Forest Journal of Law&Policy,2018(5);Elsevier Ireland Ltd,Forensic expectations:Investigating a crime scene with prior information,Science&Justice,2016,p.475-481.其三,做到重要案件商议参与、重要物证提取见证、重要措施的见证和引导,逐步纠正不重视现场勘查取证、取证随意且不规范、初验时未符合尽量穷尽原则等问题(及其导致的物证鉴真不力、来源不清等问题)。其实,当前我国刑事科学技术水平正在提升,物质差距在同西方国家缩小,但证据规则和取证办案模式还比较滞后。②张栋:《中国刑事证据制度体系的优化》,载《中国社会科学》2015年第7期。其四,在证据体系和认知模式方面,尽量以“物证中心——稳固式而非分散式结构——重情理推断——疑难案件时重法律真实”的理念模型来引导侦查,给侦查人员以具体、合理、全面的取证和证据体系形塑方案。其五,重视科学证据(主要是鉴定意见)必要时之引导、见证和制约;但这往往易被忽视——在世界范围内科学证据标准提升、重构的背景下,③Elsevier B.V.,The international development of forensic science standards—A Review,Forensic Science International,2008,p.1-9.实务不能再对鉴定意见(尤其是DNA、文检等)等抱有一种“原始狂热的笃信”,④本文分析的缪新华、陈灼昊、卢荣新三案,都存在鉴定意见依赖(甚至作为核心证据),但同时鉴定意见均存在很大问题,其检材问题、技术规范问题之间的自相矛盾,导致了整个证据体系的崩塌;广泛的司法实践中,情形也大体如此。应注意其程序规范、技术规范和相关佐证,检察官介入时尤甚。其六,重视主观证据(主要是口供)引导见证,扭转言词中心倾向,使得“合理怀疑+刑讯逼供+非法取证(主要刑讯)”的我国冤案的形成公式失去“土壤”;⑤何家弘、何然:《刑事错案中的证据问题——实证研究与经济分析》,载《政法论坛》2008年第2期。而检察介入在引导、见证、制约讯问(必要时)或重要询问的基础上,应该注重对“以证印供”、由事到人的办案方式的引导。并且,进一步引导从“主观到客观”的证明和认知以及情理推断式思维,亦是一大实践维度。

总而言之,我们应该同时兼顾程序层面、证据形塑层面两种平行的实践探索,不可偏废。“分散以探索制度,集中以发展制度”才是正确的实践方法论。

(三)辅助环节:衔接实践专业性

在此重申,刑事取证“实践专业性”是笔者观察证据形塑的障碍而提出的,其困境主要来源于物质和机制性因素:技术装备、人力、机制衔接和组织形式等客观条件难以满足实践需求。对此,由于当前检察官不拥有欧陆的主导、辅助侦查权,或类似日本的“双重侦查模式”,①龙宗智:《取证主体合法性若干问题》,载《法学研究》2007年第3期。因此,本身不进行侦查也就难以在“实践专业性”提升中起到主导作用。况且,在实践专业性上,国内外司法经验都表明检察官与警察有差距(即使在检察主导侦查的法国、德国)。②[英]杰奎琳·霍奇森:《法国刑事司法——侦查与起诉的比较研究》,中国政法大学出版社2012年版,第197~210页;实践中的法国、德国检察官,由于卷宗办案和脱离侦查,往往起不到太大作用。但笔者认为,在沟通机制、流程衔接和组织整合上,检察官积极同公安对接,可以清除很多现实障碍,使侦查取证更专业、高效。从信息经济学的角度看,信息成本才是决定法律制度有效性的主要因素。

首先,侦查人员如果能够减少与检察官在证据标准、取证引导、信息沟通传导等方面的“信息成本”,则会有更多的精力投入到有效的侦查和取证之中,因此,也就不会由于前期未领会检察官的标准、关键信息未共享、组织协同性差,而在后期再消耗无谓的精力。况且,实践证明,后置性的诸如“补充侦查”等“返工步骤”效果不佳且不符合检侦共同利益;这从波斯纳的“错误耗费”“直接耗费”之法经济学角度看,亦是检察、公安都极力避免的。③陈瑞华:《刑事审判原理论》,北京大学出版社1997年版,第37页;前文注释朱新武等:《审判中心主义视角下公诉环节退回补充侦查制度的实证考察与完善》。其次,检察机关应“以办案为导向”逐步建立与侦查机关的协作化办案组织(力求扁平化结构);至少应当先期完善同侦查的信息沟通共享机制,以及证据标准动态化传导和沟通机制;也可在检察官实质介入基础上,发展例行性沟通交流机制;最基本层次,则应当做好当前普遍呼吁的“取证标准指引”(主要是文本层面)。

综上所述,要实现对证据进行形塑,乃至学理上、法理上检察官“纠偏纠问式传统,监督侦查行为合法性,维护程序正义与证据裁判”的三重使命,④林钰雄:《检察官论》,学林文化事业有限公司1999年版,第14~19页。应该在“共赢理念”指导下,以取证引导制度为基础,以检察提前介入为基本方式,主动同侦查力量增强协作,尤其是做好衔接机制、沟通交流机制的完善;同时,适时和逐步推进新型侦查组织的建设,以形成扁平化、协作化、专业分工化的“检警协同办案工作组织”为理想目标。

在刑事取证组织形式上,为保障以上得到实施,侦查机关应将科学技术力量、人力资源、装备设置等方面的专业化、一体化由“条块结合”中的“条”(垂直)为主进行“主抓建设”;同时,检警共同以“块”(扁平协作)为主构建“办案专业化组织”,即使条和块各放异彩、统筹推进,保障取证模型的革新。

(四)阶段特征:模型转变、审查方式与协同状态

任何制度的发展都需要一个持续的过程,理想目标和现实制约的对立统一,往往使得变革呈现阶段性、反复性,检察视角的证据形塑进路也不例外,但大体上可以先从整体上认识发展的阶段特征,为推进改革做好思想准备。具体而言,在侦查办案模型转变、证据审查方式、检警协同状态三方面,都会存在阶段性特征,并且,三者在一定程度上具有“共变关系”。首先,第一个阶段或将呈现“破案调查附带取证”办案模式、后置审查过滤的证据审查方式、个体化松散型协作状态为主,“取证形塑证据兼破案”模式、前置介入形塑证据的引导方式、组织性固定型协作状态为辅的基本格局。其次,第二个阶段或将出现逐步朝相反(前三者为辅,后三者为主)的格局转变。最后,以检警协同的组织化、稳定化和机制化为标志,将达到一定历史阶段内的刑事取证理想状态。当然,具体过程可能更加复杂、曲折。

五、证据形塑模型转变的综合性实践重点

(一)关于侦查专业性提升:侦查能力建设

前述已经提到规范专业性增强的详细方案(检察助力),在此主要涉及侦查主导的“实践专业性”建设——即增强前文刑事取证模型中的“物质性保障”。笔者认为,一体化和专业性建设是侦查能力建设的核心。首先,专业性建设中,应增强纵向资源统一和协调机制。虽然《高检规则》(试行)第361条规定提前介入机制后,北京等地的检察官介入已深入公安派出所,①门植渊:《四方面措施完善侦查取证引导机制》,载《检察日报》2018年2月23日第3版。但是鉴于公安派出所乃至基层刑侦、网侦等专业的、非专业的办案力量,都存在一定程度的技术装备力量不足、人员紧缺、经费不足、人员素质不高等问题;①谢波:《审判中心主义视域下公安机关侦查取证改革问题探讨》,载《中国人民公安大学学报》2017年第2期。这一定程度上制约了现场勘查的全面性及其物证搜集能力,也不利于电子证据取证、客观证据发现、科学证据规范固定,并且难免降低办案效率。因此,侦查机关应逐步建设“纵向一体化”的刑事科学技术装备、专业人才资源等的统筹调配机制,以适应当前刑事取证专业化需求。诚然,这也离不开侦查组织内部一体化、协作化、专业化的改革。

其次,一体化建设中,以检侦关系及其组织形式转变为目标。其一,应当推动形成侦查人员和检察人员共同协作、积极沟通的“信任机制”,这在很大程度上将决定初步检警协同及其一体化建设的效果。其二,笔者认为应该打破“条块结合,以块为主”的传统侦查组织领导体制,逐步形成“专业条主建主统筹,工作块主办主协调”的新侦查组织模式。具体而言,侦查组织理念的重要问题在于协调好专业建设(条的统一落实)、办案协作(块的扁平协调)两个关系,只有将侦查物质性建设赋予其“自上而下的统一性”特征,才能保障稳步推进专业化建设、装备技术共享;只有侦查组织扩展到检察、公安相统一的扁平化、协作性场域,才能符合当前的新要求。

总之,我们应注意到一味强调侦查组织“中央集权化”的论调,对检警协同、侦查取证模型转变的不利影响。②刘为军:《刑事证据调查行为研究》,中国政法大学出版社2007年版,第113~114页。在实践和技术力量上(实践专业性)尽量依靠中央集权式运作,强调条的统筹和建设;在具体实务操作中(规范专业性和办案),应强调地方主导协作与合作,走“扁平化道路”。

(二)“预审制度”的重建?

一个制度的功能往往不是设立它的初衷,而是在实际实践中逐步体现的功能,③[美]罗伯特·默顿:《社会理论和社会结构》,唐少杰等译,译林出版社2006年版,第三章。因此,我们不应该迷恋一个制度叫什么,而应该看实践当中现在何者在起作用。侦查预审制度之思考就存在这样的问题。首先,究其历史。1997年前,公安设置专门预审人员对案件证据质量进行“内控”,同时衔接检察官办案,一度取得了良好效果;1997年后,为提升办案效率和解决案多人少问题,将“预审”功能分散到办案人手中,专门预审机构裁撤;①李欣:《侦审体制改革以来我国侦查预审制度调整与运行状况的考察》,载《北京人民警察学院学报》2009年第6期。而为解决预审撤销后案件的质量问题,2015年,公安部推出了法制部门统一审核、统一出口案件的工作机制。其次,初探今日的呼声。实际上,提议重建“预审制度”或者重构案件内控功能的声音也是余音袅袅、不绝如缕。②黄翀:《以审判为中心的刑事侦诉关系的反思与重构》,载《东方法学》2017年第4期;马方、王仲羊:《“以审判为中心”视域下侦查预审的模式重构》,载《西南政法大学学报》2017年第5期等。然而,笔者认为,试图从文本制度的“故纸堆”中寻求路径是“舍本逐末”的,既然公安将效率作为导向而撤销预审,同时又建立法制“两统一”制度,短期内就难有制度回流。进而言之,当前的着眼点应在“检警协同以求共赢”的理念中和检察前置介入形塑证据的实践背景下,求得最优方案。

根据笔者调研,实践中“预审制度”的功能除了其初衷——侦查内部监督制约、补充侦查和规避风险,③周青莹、吴璨:《反思与展望:侦查预审制度功能研究》,载《四川理工学院学报》2016年第3期。还有一个很重要的角色——同检察官进行对接、沟通和协作,这也是部分检察官希望“预审制度”回归的原因之一。④江苏省连云港市检察院、上海市虹口区检察院两次调研中,检察官都提到证据审查把关、侦诉沟通协作、侦查监督内控方面传统“预审制度”的优势,并一定程度上表达了希望其“复兴”的意向。但随着当前“捕诉合一”改革和“检察提前介入”机制的推行,刑事诉讼程序“重心前移”以求提前形塑证据和规范侦查的意图渐趋明显,此时提后置的“预审制度”的复兴恐怕不符合实践变革的趋势。笔者认为,传统预审的两大功能——案件把关和检警协同——在笔者前述的侦查取证模型转变、形塑证据机制建设中,都能够找到对应的规划,同时检警协同前置化也符合两机关的长远利益。

为此,除了机制建设、组织整合外,我国还应充分利用司法大数据、人工智能的红利,构建全流程、重前置的新型预审机制及思维(当然,是否叫“预审”其实并不重要)。正如上海市206刑事办案辅助系统、重庆市证据审查辅助系统等,从侦查阶段就开始全程录入案件信息和证据材料,加上专家模型、新型技术的运用,这将利于协作、沟通和同步审查。①严剑漪:《揭秘“206工程”:法院未来的人工智能图景》,载《上海人大》2018年第8期;杨熹:《人工智能办案系统助力证据审查》,载《检察日报》2018年6月22日第3版。进而言之,进一步深化办案协作、信息共享的系统建设,也是一大课题。

(三)加强刚性介入与监督:拘留期间是关键?

“监督就是办案,在办案中监督”的理念,诠释了办案质量是监督的导向这一点。但监督也是办案的抓手。同时,监督的强化也利于证据形塑——很难想象,不规范甚至违法的侦查,其证据能够保证真实性、关联性,证据体系能做到合理?为此,检察官在具体案件中对侦查和取证的监督、引导,就是提升证据质量和办案标准的核心节点。而关于如何在办案中增强监督,现今主要从几个方面进行规划、试行:其一,强调深入基层派出所的监督机制,甚至试点设立检察官驻所办公室等措施,以完善监督能力和机制;其二,从纯粹保障人权的——如“少捕慎捕”政策——角度来规划制度变革;其三,在机制完善上,实务当中也在探索诸如备案机制、信息共享、大数据衔接等保障方式,并有人提及了“拘留”这个待细化和完善的节点。

但是,当前无论实务界还是理论界,多忽视“拘留”这个证据形成的“关键少数”阶段(在总体诉讼时间上来看)对“证据形塑”整体的巨大意义。因为无论是犯罪嫌疑人口供还是基本的物证、书证、鉴定意见,主要是在这个阶段获取和固定的,其单证形态、证据体系也是在此阶段初步成型的。但与此同时,若这个“半成品”产出过程存在重大瑕疵,没有注重本阶段的证据形塑及附随的侦查监督,那后续的审查过滤或非法证据排除,注定会事倍功半。为对拘留实质和有效介入、监督以形塑证据,需做以下新努力。

其一,看守所驻所检察官与前置介入的检察官共同联动,才可能对拘留期间的侦查取证进行实质引导、制约,保障证据质量。其二,结合正在酝酿尚未实质推行的“驻所检察官巡回制”改革,可扩展驻所检察官的功能定位,赋予其兼具监督侦查(保障人权)与形塑证据双重职能,进而在必要时见证、引导关键取证(针对讯问)的职能。其三,驻所检察官可建立会同承办捕诉检察官的案件商议、情况通报、信息共享等配套机制。从证据形塑整体上看,其内外联动有利于保障口供等证据的源头规范性、真实性,也能协同助力科学合理的证据体系的形成,内外信息的共享也将使得检察介入视角更全、效果更佳。其四,当然,这同样依赖于扁平化、专业化的新型侦查组织的建构。

申言之,在我国检察官职权主义及客观义务背景下,检察介入将打破侦查的神秘性,为辩护方甚至被害方介入侦查阶段创造条件,形成某些学者所称的“参与式诉讼模式”。①陈瑞华:《刑事审判原理论》,北京大学出版社1997年版,第355~360页。当然,陈教授在此的构想属审判模式规划,笔者在此将其引申致审前程序。而在侦查阶段以拘留为核心的期间,及其“审查逮捕”节点构成的整体过程中,多方的逐步参与以建构达马斯卡所称“非对抗式”的、合作的程序,同时也是渐进的,更是共同博弈的开放式程序,为法理层面的理想目标。

(四)用好听证制度以扩展其内涵和功能

现今各地审前检察审查逮捕、审查起诉甚至羁押必要性审查,都在进行听证试点,旨在使审前程序诉讼化。检察听证探索,颇有一种强化当前学界定义的“司法审查职能”,以发展和巩固其“准司法性质”的职能行使方式的趋势。②康城、张国轩:《检察机关审查逮捕程序之完善》,载《中国刑事法杂志》2010年第1期;又参见张军、陈运红:《审查逮捕听取律师意见工作实证分析》,载《中国刑事法杂志》2012年第10期;等等。

从宏观层面看,其往往被解读为检察行为的一种司法路径或检察审查行为的公开化;也有人进一步说明其强化交流说理、发现新证据和其他线索的诉讼实体和程序功能;③张昌明:《对审听证:检察行为司法化的路径选择——兼论不起诉公开审查机制的构建》,载《上海政法学院学报》2014年第4期;向勇:《存疑性听证 :我国刑事司法证据认定制度体系的完善》,载《北京警察学院学报》2017年第1期。还有人认为,这是辩护律师审前作用发挥的又一有力抓手。④彭志刚:《试论我国审查逮捕听证程序的建立——以律师提前介入为视角》,载《中国司法》2011年第9期。另从微观层面看,在公权制约上,有观点认为其是制约、监督检察处分权(批捕和不诉)的规范化路径;在功能完善上,有强化其非法证据排除的适用,实现审前诉讼程序分流的声音和做法;在社会效果上,听证亦有评估舆情、司法协商、维护稳定的外部作用。⑤彭志刚:《论审查逮捕制度的分流听证式改造》,载《中国刑事法杂志》2012年第1期;李文艺:《检察机关审查逮捕听证机制研究》,载《四川大学法律评论》2017年第1期。而实务界总体关注的主要还是其对高羁押率的降低作用等务实层面。⑥杜萌:《探访嘉兴检察机关高羁押率“降压新方”》,载《法制日报》2011年10月12日第4版。

上述实务规划、理论解读,都从某些侧面描绘了听证的功能和价值,但是存在以下不足:其一,未发掘其证据审查方面的作用,多仅将其规划为“监督制约”检察决定权的方式;其二,未从几个主体整体关系、检警协同角度来考察听证制度的功能,未看到听证是作为几个主体(侦查、检察、辩护方、被害方)“协商与对抗”“竞争与共赢”的对立统一的场域;其三,未充分认识到听证的效力之有限,即要不起诉、不批捕,依然要“上报检察长或检委会讨论决定”,没有认识功能的有限性,也就没有扩展功能的积极性。

笔者认为,鉴于当前听证效力的局限性,首先,应将听证功能适当扩展到多方意见、诉求和反驳的交涉商谈、动态平衡的意义上,重视其作为全面的有罪无罪、罪重罪轻、程序和实体的各方证据提出、审查与搜集固定的场域价值。其次,强调其作为说理论证场域的意义,以形成“情理推断式”的认知方式,并推进证据体系向物证为中心的多元化结构转移。再次,为了保障听证在证据体系塑造、证据审查和排除乃至信息交汇和商谈中的功能,应当在前置期间,尤其是拘留时,保障辩方(尤其辩护人)的自主取证、充分会见、有限见证侦查甚至未来可能的“辩护人在场权”等权利。①陈瑞华:《刑事辩护的理念》,北京大学出版社2017年版,第9、12章。其四,应当防止这种思路可能出现的“唯当事人对抗”倾向;②黄东熊:《刑事诉讼法研究》,元照出版公司2017年版,第28~32页;其中论述了当事人主义在真实发现以及诉讼效率方面的缺陷;其实,英美也在改革对抗制模式。由于检察官的监督审查、职权主义和客观义务等多重定位,其应当依职权全面搜集证据,审查证据和事实间可能的矛盾,对矛盾进行有效排除、合理解释,推动各方充分证明,并适时适当地容忍矛盾。③龙宗智:《证据法的理念、制度和方法》,法律出版社2008年版,第369~372页。其五,侦查人员、检察人员、辩护人由于自身实践环境的不同,其“知识谱系”存在很大的差异,应当总结实践经验,形成足以使各方充分展示其长的程序和程式。最后,结合各方在案件中具体的举证难度、利益大小等因素,参照英美“利益衡量”的证明责任分配原则④约翰·W.斯特龙主编:《麦考密克论证据(第五版)》,汤维建等译,中国政法大学出版社2004年版,第652页。,适当给各方分配“微型义务”。

(五)把握动态阶段,推进制度变革

检察介入形塑证据的制度,其变革不是一蹴而就的,有时候甚至需要由时间、人事变更等来决定,但总体而言,其过程是一个矛盾和复杂的“持久战”。笔者将其基本分为文本形式介入、实践非稳定性介入和实践制度性介入。(见表3)

表3 变革的模型化、阶段化特征预测

第一阶段,初步检察介入和检警协同阶段;侦查取证模型还主要是“传统取证模型”,证据审查依然是事后审查过滤为主,介入范围以死刑、无期等重点罪名为主,介入方式多通过“指引取证标准”(形式介入),组织形式以个人化、零星性的协作为主。第二阶段,相对混合和反复阶段;取证介于两种模型之间,审查达到重要罪以事前形塑证据为主(其他后置审查为主),重点罪名实现实质介入,组织形式达到小范围(重罪办案)的体制化、长效化的扁平型协作。第三阶段,成熟阶段;协同组织形式达到整体的体制化,取证模型完成向“新型证据形塑模型”的转变,介入实现了总体实质化,前置证据形塑取代后置审查过滤。实践中,我们应对以上三个阶段有反复和充分的认识,在认识此模型化、阶段化变革规律的基础上,充分发挥主观能动性来推进制度的发展。

六、结语

证据问题的核心是程序问题,程序问题的核心是体制问题,不可将证据和程序、制度割裂开来考察、评价和规划,只有从系统的角度审视三者之间的共变关系,才能保持理论对实践的指导价值。因此,本文试图立足综合性的制度问题,对证据的形塑和司法认知、证明模式的完善进行检察视角的剖析。

当前检察“捕诉合一”背景下,对指控证据的制约主要因素有四,其中检察官可用力的环节主要为取证“实践专业性”和“规范专业性”的提升。但当前“侦查中心主义”的纠偏方案,多陷入“唯程序论”或“唯证据论”的单一义理之辩中。其实,深入考察侦查取证实践不难发现,侦查取证的模式存在系统性缺陷,故应树立办案模式、取证偏好、证据体系、侦查行为偏好、认知和证明模式、诉讼真实观乃至保障体系上的综合性“模型化转变思路”。为此,检察官应助力提升取证“规范专业性”,辅助提高“实践专业性”,以满足新形势对刑事指控、检察监督制约提出的新要求。同时,从“检警协同”的大局看,检察机关也应在侦查取证能力建设、“新预审思路”建立等方面增益证据形塑。检察机关应强化“以拘留期间为中心”的侦查阶段这个形塑证据的“关键少数”。最后,利用好检察听证制度并灵活扩展其功能,亦是一大课题;可依听证制度,建立多方商谈、信息交互、各方协商和证据审查把关的多维功能。

我们也应把握实践变革的基本阶段,逐步推动制度的形成。当然,不得不提的是,司法制度改革亦是上述问题的共同底色和根基,其中,多个主体间的关系、多种价值与实践制约之间、工作体制和证据形态之间,都存在共变的系统特征。笔者综合全部论证和材料,做大胆预测,审前检侦一体化或为大趋势,而审判前置介入亦是届时的可能、应然选项。