数字媒体艺术在非物质文化遗产传承中的应用

2018-09-10冷荣亮

冷荣亮,冯 艳

(滁州学院美术与设计学院,安徽滁州 239000)

近年来,文化遗产的保护和传承备受关注,我国政府也出台相应的政策和文件保护文化遗产,同时也将数字媒体艺术引入文化遗产的保护、传播和传承中。例如美国的“美国记忆”、意大利的“数字化米开朗其罗”、法国的“数字虚拟卢浮宫”;我国的“数字化虚拟洞窟”、数字化故宫、北京数字博物馆等,为文化遗产保护揭开了新的篇章。

文化遗产是民族文化的象征,非物质文化遗产是文化遗产重要组成部分,也是民族特色文化之一。今天,非物质文化遗产受价值观念、公众基础和外来文化的冲击,改变了其传统的生存环境和空间,使得非物质文化遗产的传承逐步失去昔日的辉煌。

一、数字媒体艺术特征

21世纪,科学技术、计算机、通信网络技术的高速发展,将人们带进了“数字化”时代,助推了以数字化方式存在与传播的媒介快速发展,使得艺术的界限和表现形式发生了根本性地变化,促进了新的艺术表现形态——“数字媒体艺术”的诞生。数字媒体艺术与传统的艺术种类的表现方式不同,打破传统艺术思维的固有形态,具有较强的时代性,具有以下几个特征:

1.技术性。数字媒体艺术是基于计算机和信息科技综合发展的,其技术性包含数字化技术和信息技术。数字化技术,以计算机为基础将要表达的“要素”转化为数字信息,呈现出数字化和多样化的特点;信息技术,以信息技术为基础搭建数字信息展示平台和系统,具有跨媒介、跨时空的特征。

2.艺术性。数字媒体艺术不仅具有传统艺术的表现特点,还涵盖“技术化艺术”的特征,其具有的可复制性和随意性的特征,呈现为静态虚拟艺术、动态虚拟艺术、网络艺术和交互艺术等。

3.互动性。数字媒体艺术的互动性是建立在“技术”和“艺术”性基础上,依托互联网技术和媒体终端,以产品为核心展开的交流、互动。这一过程有交互、互动的特征和便捷、高效特点。

二、非物质文化遗产在传承中存在的问题

非物质文化遗产(以下简称为:非遗)的传承是一种传授和继承的过程,既有保护功能,又有继承作用。随着东西方文化的相互碰撞、接纳、融合,促进了我国非物质文化遗产的保护和发展。然而,非遗具有较强民族性、区域性、地方性,随着时间的流逝,由于非遗的保护理念与方法的传统,很多文化遗产面临着严重的威胁和破坏。近年来,社会各界在非遗的传承中,一直在不断地探索,虽己取得了骄人的成绩,但还存在诸多问题,主要表现在以下三个方面:

第一,非遗的“虚拟”特征,使得其存在、保存与呈现殊为困难。非遗作为“无形文化遗产”,诸多非遗本身就不是一次成型永久不变的,它的存在方式具有相对的“虚拟性”,保存和呈现相对困难,使得部分非遗逐渐甚至彻底消失在我们的生活中。

第二,公众基础缺乏,保护的意识淡薄。非遗以非物质形态存在,与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式,但我国非遗项目数量众多、分布广泛,受经济发展的影响,缺乏公众基础,公众参与保护的意识淡薄,诸多传统的家族传承、师徒传承逐渐减少,并呈现老龄化现象。

第三,外来文化入侵,冲击着非遗的热衷度。从国际范围看,尽管非遗具有口头传说和表述,表演艺术,社会风俗、礼仪、节庆,传统的手工艺、技能和传统工具等方面,但是我国部分非遗项目面临着“内忧外患”的局面。一方面受外来文化入侵,冲击着对本国非遗的热衷度;另一方面出现了争相抢夺的现象,如韩国向联合国教科文组织提出申请,要求将源于中国的传统节日——端午节,列为其国的世界非遗项目。

三、数字媒体艺术在非遗传承中的应用

传承,是传授和继承的过程。运用数字媒体艺术传授和继承非遗,是运用数字媒体艺术的表现形式将非遗进行技术上、艺术上和互动上的呈现,受众通过呈现的信息来认知、理解、传播非遗。笔者意图在该部分阐述中,运用数字媒体艺术的特征(艺术性、技术性、交互性),结合安徽省非物质文化遗产——凤阳凤画的传承应用,探究数字媒体艺术在非遗传承中的应用,意在保护、重构、传播非遗。

凤阳凤画,2007年首批入选安徽省民间美术类非物质文化遗产。其工艺运用民间色彩,技法吸取工笔画的勾线和敷色,同时兼蓄年画画法。题材多为丹凤朝阳、百鸟朝凤、四扇屏、百鸟献寿等深受广大群众喜爱。

(一)用技术性保护形态,改变非遗的保存和呈现

目前,在非遗的保护中,较多的采用“实践记忆”、传承“继承人”等方式,这些方式大都采用实践活动或行为来实现,较之数字媒体艺术的数字化、多样化、跨媒介、跨时空的特征相差甚远。运用数字媒体艺术的数字技术,可将非遗的资料转化为具有声音、图形、图像、文字等数据信息,为非遗显示、记录、存储、传输、管理提供较大的便捷性。用数字媒体的信息化技术保护非遗,多角度、全方位的展陈非遗的信息可拓展其传播空间,改变非遗保存和呈现困境。综上能让更多的受众了解非遗项目,熏陶和培养更多的继承人,还可以在环节上降低非遗传承可能出现的问题风险。

以凤阳凤画为例,从技术角度保护凤画,可以通过数字化数据采集、数字化处理两个方面实施:

1.数字化数据采集,结合现代的拍、录设备(相机、摄像机、录影机等)将凤阳凤画的绘制材料、技法和风格等进行收集,结合采集的资料,将其归纳为文字、图像和视频信息,并按照一定的分类模式归纳整理。

2.数字化处理中,大致可分平面化数据处理、动态视频处理和网络化处理。在平面化数据处理中,可以将画在宣纸上的凤画,通过高清扫描仪或者相机转化为平面化数字图像;还可以结合凤画的用色和图案规律,通过平面软件提取,建立完整的图案库和颜色库,运用交互软件制作成自动生成凤画的“产品”。动态视频处理,运用音视频编辑软件将凤阳凤画的素材和资料整理为视频产品,结合凤画的特征,创作凤画动画片、VR视觉作品等。网络化处理具有较强的传播性和观赏性,可以通过网站、移动终端、多媒体作品、电子出版物等形式处理,例如设计凤画展示的网页(如图 1)。

图1 凤阳凤画网页展示(图片来源:滁州文明网)

(二)用艺术性重构形象,提升公众基础与保护意识

非遗作为文化遗产的一类,具有一定的艺术特征。数字媒体艺术和非遗的融合,重构出一种“科技化艺术”的艺术形象。这种科技艺术呈现出绘画、视频、动画、游戏等艺术形态,具有情景再现、形象逼真的视觉效果。在数字媒体艺术创作中,将非遗的元素引入其中,不仅能丰富视觉设计的表现形式,增添视觉计的意蕴,还有利于更好地传承与发展文化遗产,使之成为世界认识中国的一种标识和象征。引入非遗元素为创作形象,让更多的受众了解和赏析到非遗的艺术形态,可以大大提升非遗公众基础与保护意识。动画片《年画中的传奇》取材于非遗“武强年画”,讲述了虚拟的年画世界中,关公、钟馗与秦叔宝等年画人物一起维护年画世界的正义与和平的传奇故事,传承中华优秀传统文化。

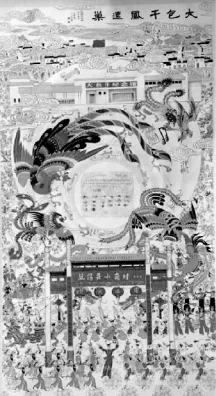

凤阳凤画本来是用毛笔、颜料绘制在宣纸上的美术作品。在艺术性重构中,可运用数字绘画软件,将传统凤画的表现技法和风格应用于数字化的凤阳凤画的创作,如凤画插画、凤画的动画、游戏等,还可以将凤画的题材和表现风格作为创作元素,融合到其他设计和创作中。如非遗传承人、凤画研究所所长吴德椿创作的《大包干·凤还巢》如图2所示:突破了传统的绘画题材,将地方的特色文化大包干、凤阳花鼓以及中国画的表现手法散点透视融入其中,取得了良好的艺术效果。

(三)用互动性传播文化,增强非遗热衷度

图2 大包干·凤还巢

数字媒体艺术的互动性特征,表现形式有多媒体互动、沉浸式体验、游戏互动和运用媒介交流等,增强了非遗传播的便捷性、体验性、娱乐性等功能,如中央美术学院发布以榫卯内容为主的App,结合游戏的表现方法,运用娱乐视野呈现了榫卯家具技艺,这一新型产品是数字媒体艺术应用于文化遗产传承的典型案例。数字媒体的互动性传播,可以给非遗带来全新的视觉效果和交流平台,大大增强受众对非遗的热衷度。

将凤阳凤画的文化与数字媒体艺术的互动性融合,再结合艺术性的延展和技术的处理,在凤画的传播中,运用沉浸式情景动画,增强视觉冲击力;运用多媒体终端设备和网络平台,将凤画的展示变成“聚合”平台,展示凤画作品以及凤画创作技艺等内容。建立手机网站,制作微传单,H5互动营销和PC网站等互动推广,全方位地传播凤阳凤画。

笔者结合数字媒体的三种特性,浅析了以凤阳凤画为例的数字媒体艺术在传承中的应用。应用中,我们不但需要数字媒体艺术的设计者能够熟练运用数字技术的各类软件,而且更需要尊重数字艺术设计的运用法则,认真钻研传统文化艺术表现形式和内涵,继而使得非遗在数字媒体艺术中既显示传统性,又具有鲜明的时代特性,促进非遗得到更好地传承。

综上所述,数字媒体艺术的网络化、数字化、互动性为文化遗产的传承提供了理念支持和技术保障。现今,数字媒体艺术是文化遗产传承中最具活力的新兴艺术表现形式之一,其数字化的处理手段与展示方式,更容易保留和传承文化遗产,也易于其发扬与传播。随着经济的发展,东西方文化的交融,如何更好地传承中华民族的非物质文化遗产,对我们来说又是一个重要的课题。对于数字媒体艺术在文化遗产传承中的应用研究,才刚刚开始。