孔稚圭文学风格及成因探析

2018-09-10孙源鸿

孙源鸿

(海南师范大学文学院,海南海口 570100)

孔稚圭,字德璋,一作孔珪。会稽山阴(今浙江绍兴)人,南齐时著名文学家。其一生著作颇丰,成就斐然。据《隋书·经籍志》载:“齐金紫光禄大夫《孔稚珪集》十卷。”[1]P116可惜其集多已散佚,今可见者,诗文共二十余篇。今人逯钦立《先秦汉魏晋南北朝诗·齐诗(卷二)》辑有孔稚珪诗五首,分别为:《白马篇》二首、《游太平山》、《旦发青林诗》、《白纻歌》、《酬张长史诗》。清代严可均《全上古三代秦汉三国六朝文·全齐文(卷十九)》辑其文为十三篇,主要有:《北山移文》、《上新定律注表》、《上虏和表》、《褚伯玉先生碑》等。然而,作为这样一位优秀的文学家,目前学界对孔稚圭的研究是相当有限的。经粗略统计,学界尚未有研究孔稚圭的专著问世,仅有期刊论文20余篇,硕士论文不足10篇,散见于其他著作的文章更是少之又少,而这些文章的研究又多着眼于孔稚圭《北山移文》创作意图的辨析和其隐逸思想的探讨上,对其他文学作品和其整体的文学风格却未能给予应有的重视。鉴于此,现以能搜集到的孔稚圭的文学作品为基础资料,结合齐梁时期的文学背景,对其文学风格以及形成原因进行深入探讨。

一、清雅刚健的风格

孔稚圭的文学作品存留不多,但在整体上却呈现出一种清雅刚健的风格。他现存的文学作品共分诗、文两部分,因其文多为应用文,故这种风格在诗歌上表现得更为明显。兹以其现存的五首诗歌为例,试作分析。

如《游太平山》:

访逸追幽踪,寻奇赴远辙。制芰度飞泉,援萝上危冈。万壑左右奔,千峰表里绝。曲栈临风听,散檐倚云入。石险天貌分,林交日容缺。阴涧落春荣,寒岩留夏雪。昔闻尚平心,今见幽人节。志入青松高,情投白云洁。泛酒乘月还,闲谈待霞灭。接赏聊淹留,方今桂枝发[2]P1408。

该诗不仅描绘了山高林密、岩寒涧秀的太平山美景,而且还借此表达了孔稚圭对隐者的赞颂,以及自己的归隐之志。开篇以“访逸”、“寻奇”点出游览的目的,以“追幽踪”、“赴远辙”表明游览的是清静幽远之地,中间描绘太平山清雅的景致,最后以“青松”、“白云”等意象表明作者高洁的品格。全诗笔法简洁凝练,极具清新高雅之意蕴。另外一首山水诗《旦发青林诗》:

孤征越清江,游子悲路长。二旬倏已满,三千眇未央。草杂今古色,岩留冬夏霜。寄怀中山旧,举酒莫相忘[2]P1408。

诗中虽然没有过多地描绘沿途景色,但通过一路上的所思所感,抒发了作者对时光短促易逝的感慨以及寄怀山中的渴望,整首诗都充满了宁静淡泊之感。

其余残诗如《白纻歌》、《酬外兄张长史》,虽无法见其全貌,但仅从题目及残句,亦能展现出孔稚圭诗歌清雅高洁的格调。如《白纻歌》仅余“山虚钟响彻”一句,但其清幽空寂的意境可见一斑,且“白纻”在古时是士人未得功名时所穿的衣服,后来则以此代指品德高尚的隐士,足见诗作者的高洁清雅之志。《酬外兄张长史》为孔稚圭与张融之间的酬唱之作,仅余开头两句“同贫清风馆,共素白云室。”其中“清风馆”、“白云室”皆指不愿攀附权贵、附庸风雅的高士聚会谈论学问之处,“同贫”和“共素”则表明二人清雅高洁之志,从而给人一种远于世俗、宁静清新、淡泊雅致之感,令人读之浑然忘俗,清净舒畅。

孔稚圭的诗歌呈现出清雅之风,其背后有着深层次的原因。

首先,孔稚圭的诗文之所以能够形成独特的风格,与其所处时代的文学背景是分不开的。孔稚圭所处的齐梁时期,是一个有利于文学发展的时期。南齐一朝,连帝王都颇善文学,如《南齐书·高帝传》载:“上少沈沉有大量,宽严清俭,喜怒无色。博涉经史,善属文,工草隶书,弈棋第二品。”[3]P22不但高帝萧道成如此,武帝萧赜也颇爱与下属谈诗论文,如《南齐书·武帝传》载:“八月,丙午,车驾幸旧宫小会,设金石乐,在位者赋诗。”[3]P28竞陵王萧子良也与许多当时的名士多有往来,如沈约、谢眺以及孔稚圭的外兄张融、孔稚圭的后辈孔休源等,都围绕在他的周围。皇室的爱好与提倡,为文学的发展提供了良好自由的氛围,故在这种有利于文学发展的条件下,孔稚圭很容易形成其独特的诗歌风格。

其次,这种风格的形成,与孔稚圭自身的精神个性也有一定关系。《南齐书·孔稚圭传》载:

“稚珪风韵清疏,好文咏,饮酒七八斗。与外兄张融情趣相得,又与琅邪王思远、庐江何点、点弟胤并款交。不乐世务,居宅盛营山水,凭几独酌,傍无杂事。门庭之内,草莱不剪,中有蛙鸣,或问之曰:欲为陈蕃乎?”稚珪笑曰:“我以此当两部鼓吹,何必期效仲举。”[3]P455

孔稚圭洒脱豁达的个性和性乐山水的志趣,造就了他诗歌中清雅高洁的意蕴。王国维《人间词话》谓:“境非独谓景物也,喜怒哀乐,亦人心中之一境界。”[4]P11可以说,孔氏诗歌中清雅之美,是其精神个性蕴藉而成的。

此外,孔稚圭的家乡会稽,历来是一个山水绝佳的隐居之地。据《南史》载:“会稽既丰山水,是以江左嘉遁,并多居之。”[5]P375当时许多隐士都隐于会稽,如杜京产、褚伯玉、何胤等。可见,幽美的山水和隐逸的环境,都为他的文学作品注入了清雅高洁之气,意味隽永。

孔稚圭的诗歌在清雅之余,亦有着刚健之气,极具汉魏风骨。如孔稚圭的《白马篇》诗中描绘了少年将军边关作战的激烈场面,表达了作者效仿上古英雄、报效国家的志向,其对战争场面的描绘恢弘阔大,颇具刚健之气。此诗与曹植的《白马篇》极为相似,有着明显模仿的痕迹。

孔稚圭《白马篇》:

骥子局且鸣,铁阵与云平。汉家嫖姚将,驰突匈奴庭。少年鬬猛气,怒发为君征。雄戟摩白日,长刚断流星。早出飞狐塞,晚泊楼烦城。虏骑四山合,胡尘千里惊。嘶笳振地响,吹角沸天声。左碎呼韩阵,右破休屠兵。横行绝漠表,饮马瀚海清。陇树枯无色,沙草不常青。勒石燕然道,凯归长安亭。县官知我健,四海谁不倾。但使强胡灭,何须甲第成。当今丈夫志,独为上古英[2]P1408。

曹植《白马篇》:

白马饰金羁,连翩西北驰。借问谁家子,幽并游侠儿。少小去乡邑,扬声沙漠垂。宿昔秉良弓,楛矢何参差。控弦破左的,右发摧月支。仰手接飞猱,俯身散马蹄。狡捷过猴猿,勇剽若豹螭。边城多警急,虏骑数迁移。羽檄从北来,厉马登高堤。长驱蹈匈奴,左顾凌鲜卑。弃身锋刃端,性命安可怀?父母且不顾,何言子与妻!名编壮士籍,不得中顾私。捐躯赴国难,视死忽如归![2]P421

两首诗开篇都是描绘骏马良驹的形象。曹诗第一句“白马饰金羁”,描绘了配饰华丽、身姿矫健的良马形象,而孔稚圭也以“骥子局且鸣”起笔,描绘良驹的体貌特征。第三、四句,曹诗与孔诗都点出了诗中所赞颂的主人公,一个是“幽并游侠儿”,一个是“汉家嫖姚将”。五、六句曹诗是“少小”,孔诗是“少年”,都表明是少年英雄。接下来描绘激烈的战争场面,从孔诗“左碎呼韩阵,右破休屠兵”、“但使强胡灭,何须甲第成”与曹诗“控弦破左的,右发摧月支”、“父母且不顾,何言子与妻”的表述上来看,孔稚圭对曹植不但在遣词造句,甚至在内容上都有着很深的模仿痕迹,故诗中的刚健、慷慨之气也如出一辙。曹植所处的汉魏时期,诗歌大多刚健、雄浑,从孔稚圭对曹植有意识地模仿中可以看出,孔稚圭对汉魏风骨有着推崇之情,这也是其诗独特风格形成的重要原因。

二、文体多样,畛域严明

相较于诗歌来说,孔稚圭的文作留存较多,历代评价也较高。孔稚珪的文作共有十五篇,其中表五篇;奏两篇;启一篇;书三篇;碑两篇;移文一篇;祭文一篇,可谓文体多样。刘勰在《文心雕龙》中说:“汉定礼仪,则有四品:一曰章,二曰奏,三曰表,四曰议。章以谢恩,奏以按劾,表以陈情,议以执异。”[6]P406)由此可见,孔稚圭十分注重文学创作的现实功用,将文章视为服务于现实生活的工具。所以,在不同的社会现实下,孔稚圭选择了不同的文体来表达自己的主张,使其文呈现出文体多样、畛域严明的特点。

如《上虏和表》和《上新定律注表》,完全是孔稚圭基于现实考虑而写成的。《上虏和表》大概写于建武二年,而据《南齐书·明帝纪》记载,这段时间是一个战乱频繁的年代,“索虏寇司、豫、徐、梁四州”[3]P48、“乙未,虏攻钟离”[3]P48、“夏四月已亥朔……索虏围汉中”[3]P49,由此可见,北魏频频南侵,导致战乱频出,征役不息,百姓死伤,生活流离失所。正是基于这样的社会现实,孔稚珪选择了“表”这种文体,意在“陈情”,劝说齐明帝萧鸾以和代战,安定社会。其在表中云:“遂使国储空悬,户口减半,好战之功,其利安在?战不及和,相去何若?”[3]P454又云:“伏愿察两途之利害,检二事之多少,圣照玄省,灼然可断。”[3]P455两处皆是在反复游说,举例论证,希望皇帝采纳他的主张,以达到平息干戈的作用。另外一篇《上新定律注表》是孔稚珪对王植旧律文进行删定并重新作注的表文。同样是基于“表以陈情”的文学功能,孔稚珪选择“表”这种文体来反复强调论述自己的观点,以及为何重新删定律注,表达了其在法律上人人平等的思想,以及从轻处罚,宁可放过不能冤枉的仁爱主张。再如《让詹事表》和《为王敬让司空表》皆为例行的应用公文,前者是自己谦让官职之作,后者是其上级谦让官职之作。这二者实际上都是自谦之词,是一种为了表达感激之情和自谦之意所作的文章。此外,他的文章中也不乏弹奏时人之作,如《奏劾王奂》、《奏劾王融》等,其奏劾的对象王融和王奂都是因为开罪了当权者而遭到打击,而正是因为“奏”的作用是“按劾”,时任御史中丞的孔稚圭才选择“奏”这种文体来完成对二人罪行的指控。

此外,《谢赐生荔枝启》虽是残篇,不可窥其全貌,但通过文章的题目和内容以及文体,可推测出这是孔稚圭答谢君主赐物的文章,而“启”这种文体是下级给上级的信件,所以孔稚圭选择“启”来表达自己对君主赐物的感激之情。

综上而论,孔稚圭之文十分注重文学的现实功用,从而体现出文体多样、畛域严明的特点。而这一特点的形成与其自身经历是分不开的。孔稚圭一生为官,积极用事,年少时,曾与江淹对掌辞笔,刘宋时,曾任尚书殿中郎,后迁御史中丞、太子詹士等。因此,他不仅将文学当作抒发个人情感的途径,而且还将文学当作是为现实服务的工具。此外,孔稚圭由于自身职责所在,故其不得不掌握多种应用文体,如《奏王奂罪》和《奏王融罪》就是因为他身居御史中丞的职位,而写下的奏劾文。

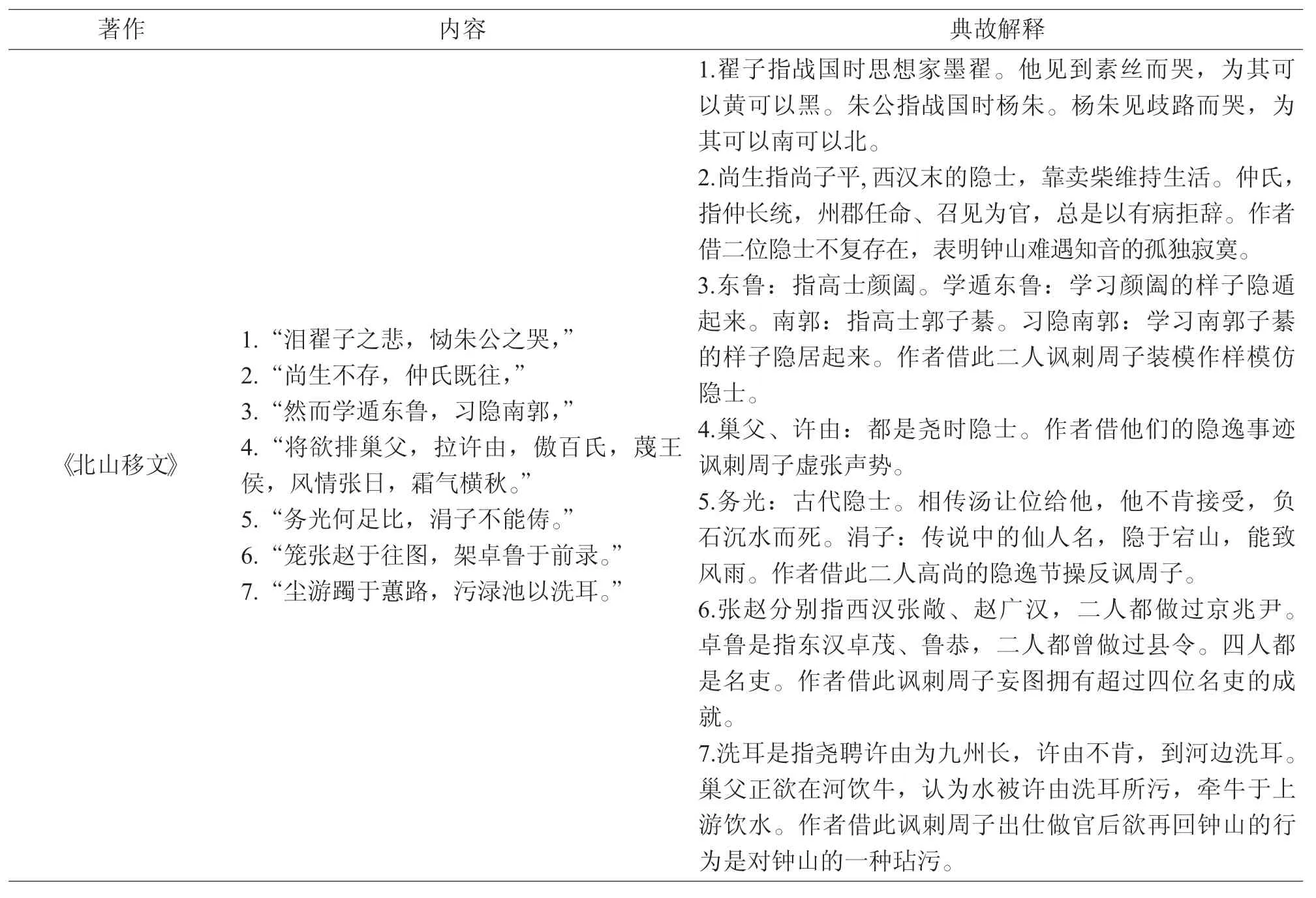

三、善于用典,隐逸为主

在孔稚圭所有文学作品中,善于用典是一个较为显著的特征。他经常广泛熔炼古人语言为自己作品的现实内容服务,正如刘勰在《文心雕龙》所中说:“据事以类义,援古以证今。”[6](P614)据统计,其诗文用典共有20余处,这在他为数不多的诗文作品中所占的比重是很高的。现将孔稚圭诗文中用典之处汇总如表1。

表1 孔稚圭诗文用典汇总

?

由表1可知,孔稚圭在诗文中所运用的典故有两个显著特点:一是十分丰富;二是大部分的典故多集中于隐逸方面。就第一个特点而言,孔稚圭之所以长于用典,与其深厚的家学渊源是分不开的。孔稚珪出身于江左世家大族,幼承庭训,饱读诗书。他的家族中文人辈出,著述丰富。孔氏,是当时会稽郡的“四大姓”之一,刘师培曾指出:“自江左以来,其文学之士,大抵出于世族;而世族之中,父子兄弟各以能文擅名。”[7]P95孔稚圭的家族中就不乏许多在文学创作上颇有成就之士,如孔琳之的奏劾颇为著名,孔坦的招降书也对后世产生很大影响。在这种具有浓厚文学氛围的家族中,孔稚圭形成了很高的文学素养,故能够熟练自然地运用典故。

此外,与孔稚圭所处的朝代有着密不可分的关系。孔稚圭身处南朝,是一个动荡不安的时代,政权更替频繁,他一生经历了六位皇帝,目睹了许多文人不幸卷入政治斗争而丧命。如才华横溢的王融,因卷入萧子良和郁林王萧昭业帝位的争夺战中,仅27岁就不幸丧命。所以,在这种令人忧惧的社会氛围下,孔稚圭在文学创作的表达是极为谨慎的,用典便成为了他含蓄表达自己内心情感的重要方式。孔稚圭对现实的不满和内心的压抑忧惧,通过典故的运用而得以含蓄地表达,既抒发了自己真实的内心情感,又避免了触怒当权者而引来杀身之祸。

而第二个特点的形成原因是由于他自身具有浓厚的隐逸情怀。这一点,在其作品中有着明显的体现,如其名作《北山移文》,就是对周颙一类妄图以隐居为“终南捷径”而获取荣利的假隐士的嘲讽,其中就运用了大量隐逸的典故。孔稚圭出身于会稽孔氏这样的世家大族,同时又身居高位,其浓厚隐逸情怀的成因是复杂的。

首先,孔稚圭家传的道教信仰是其隐逸情怀形成的一个重要因素。据《南齐书·孔稚圭传》载:“父灵产,泰始中罢晋安太守。有隐遁之怀,于禹井山立馆,事道精笃,吉日于静屋四向朝拜,涕泗滂沲。”[3]P451可知其父孔灵产,信仰道教,十分虔诚,常有归隐之志。而孔稚圭的隐逸情怀受其父的影响较深。

其次,现实的不得志和政治斗争的残酷也使孔稚圭产生了隐遁之意。他一生仕宦,积极用事,历任许多官职,但是所提出的政治主张却少有被当权者采纳。如他在《上新定律注表》中提倡法治,请求统治者量刑得当,减少甚至避免冤狱的产生,设立学校,培养律学人才。这些思想在当时都具有一定先进意义,但是却未被统治者所采纳。据《南齐书·孔稚圭传》载:“诏报从纳,事竟不施行。”[3]P453再如《上虏和表》,是在北魏频频南侵,百姓死伤无数的情况下,上表请求皇帝采取以和代战的政策。据《南齐书·孔稚圭传》载:“是岁,稚圭以北魏频频南侵,征役不息,百姓多死伤,乃作《上虏和表》。”[3]P453但是仍然是没有被采纳。《南齐书·孔稚圭传》载:“帝不纳,征侍中,不行,留本任。”[3]P455在险恶动荡的局势下,自己的政治主张又得不到采纳和施行,弃世隐居的思想就越来越浓烈,因此,寄情山水,不乐俗务的隐逸生活便成为了他的期望。