思维定势对语文教学的消极影响及对策研究

——以同课异构教学实录《荷塘月色》为例

2018-09-10刁晓敏

刁晓敏

(淮北师范大学文学院,安徽淮北 235000)

一、思维定势的概念

通过对有关“思维定势”文献的整理和归纳,可以发现目前专家学者们关于思维定势概念的理解还不尽相同。笔者认为,思维的产生和发展都源于人类的社会生活之中。具体来看,思维,是指人类独有的一种精神活动、认识框架[1]。定势,是指人类主体在应对一定活动前的预先准备状态[2]。故在笔者看来,“思维定势”即指人们在成功解决一类问题后,以同样的方法去处理解决类似问题的一种思维模式。

二、语文教学中的思维定势

随着语文新课程标准的不断更新修订,随着语文课程改革的不断深入推进与发展,教师们对语文教学的认识更加深刻、全面、科学。尽管如此,语文教学中的思维定势依旧处处制约着当今语文课堂教学,对语文教学产生了不良的影响,思维定势下的语文课堂教学束缚了学生思维能力的培养与提升,更不利于学生听说读写等综合能力的提高。

(一)语文教学中的思维体现

学生在语文学习的过程中,都在同步进行着各种思维能力的发展,如在课堂预习前开展思维能力训练、课堂中感受形象思维、在课后训练中培养抽象思维、在积累比对中发展求同思维和求异思维,在自我批判反思中提升创造性思维。教育部正在修订的《普通高中语文课程标准(初稿)》也将培养学生的思维能力纳入其中,新课标将学生应具有的“语文核心素养”分成“语言建构与运用”、“思维发展与提升”、“审美鉴赏与创造”和“文化传承与理解”四大方面。其中“思维发展与提升”这个版块,就直接要求学生在语文鉴赏和学习的过程中获得思维能力的发展和思维品质的提升[3]。

(二)语文教学中思维定势消极的体现

1.“传统”思维定势。语文教学的“传统模式”一直左右制约着语文教学实践,语文学习的思维定势体现为语文课堂教学的“满堂灌”和“满堂问”现象。例如,一个教师讲读一篇课文总是按“书写课题”、“词语解释”、“段落大意”、“中心思想”和“写作特点”这样的程式展开教学,学生不是课堂教学的中心环节,逐渐就会形成以教师为主导的教学模式,不利于学生创新思维能力的培养和创新发展。

2.“书本”思维定势。叶圣陶先生曾说过,“语文教材是语文教学的例子,语文教学的根本目的是培养学生的语文素养。”很显然,语文教材应是语文教学的依据、是语文教学的辅助材料。但是受应试教学的影响,大多语文教师们将语文教材与语文课堂教学的关系颠倒了,把语文教材当作教学目的、奉为教学权威,于是“标准答案”、“教学套例”、“用教材教”等不良的教学思想蔚然成风[4]。这种思维定势必然会造成学生对文本和教师权威的迷信,学生潜在的创新思维被压制和挤压。

3.“惰性”思维定势。面对“读不懂”、“想不通”的文章和题目,学生往往会产生思维惰性,强化突出了复制功能,进而不自觉地结合以往浅显的学习经验总结出具有普遍适用性的答题套路和模板,如看到散文只会想到“形散神不散”,提到戏剧就会局限于“开端、发展、高潮和结局”的分析,鉴赏小说永远不会偏离“人物、环境、情节”这三要素。当学生企图用这样的“万能钥匙”思考解题时,语文课堂的美感便荡然无存,学生就会逐渐形成语文学习的思维定势,认为应付语文考试是有简单规律可寻的,这样不利于学生语文分析、阅读及鉴赏能力的培养。

三、语文教学应对消极思维定势的策略

(一)不同时期《荷塘月色》教学实录对比

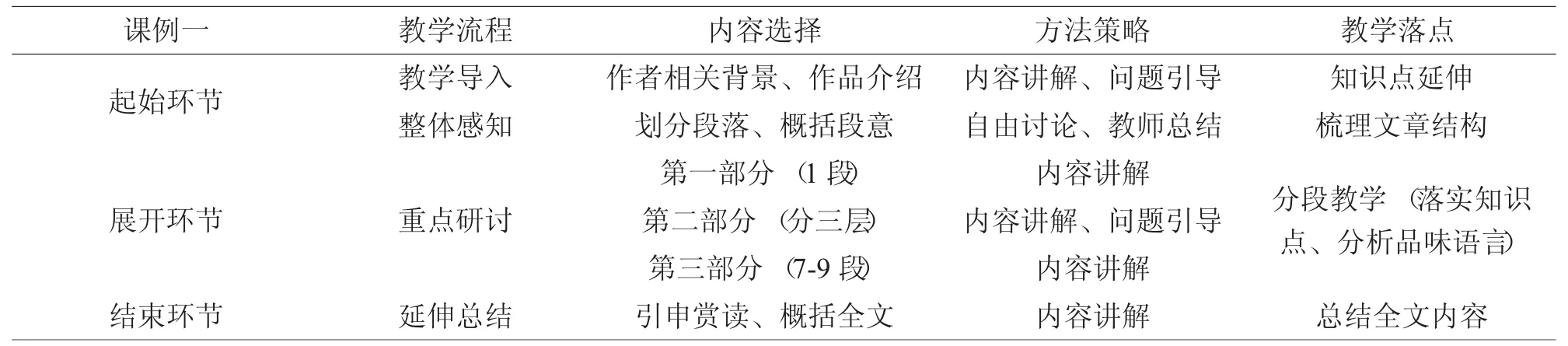

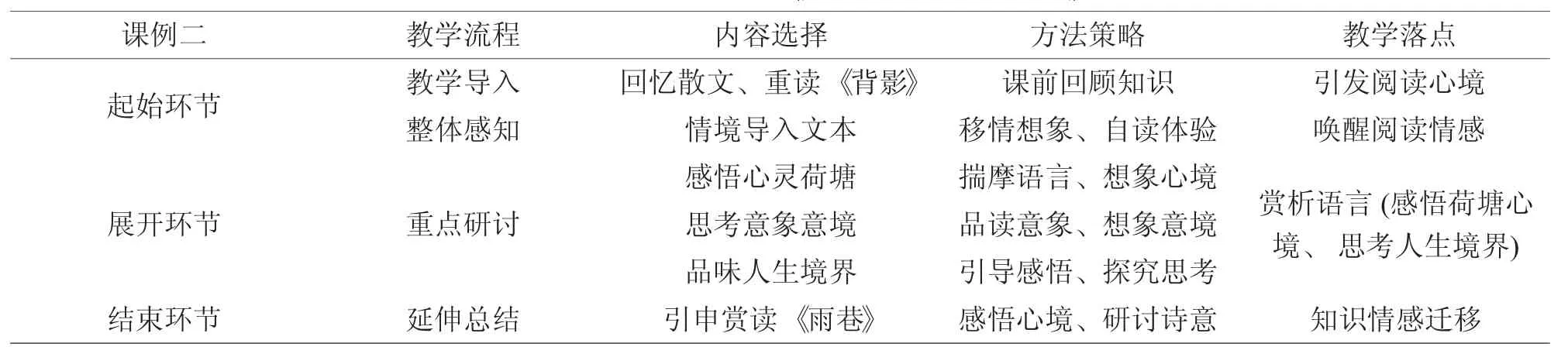

培养学生的创造性思维成为语文教师们的当务之急,也是当今教学改革的重中之重。如何克服思维定势在语文教学中的消极作用呢?在这里我从《语文教学通讯》 (课例一) 和《中学语文教学参考》 (课例二) 期刊中选取了两篇人教版高中语文必修2经典散文《荷塘月色》“同课异构”的优秀教学实录。对比这两篇教学实录,我们会发现:即使是同一篇课文,不同教师的思维解读方式,也会使语文教学存在巨大差异。在这里,笔者围绕教学活动的三个时间环节(起始环节、展开环节、结束环节) 将两篇同课异构教学实录的教学流程、内容选择、方法策略、教学落点展开横向对比来分析评述两篇教学实录的教学思维模式,从中进一步探究语文教学中应对思维定势的策略,分析研究结果见表1、表2。

表1 课例一:选自《语文教学通讯》

表2 课例二:选自《中学语文教学参考》

(二)语文教学应对消极思维定势的策略

1.教学方式用“整体感知”代替“段落分解”。通过对比课例一和课例二中《荷塘月色》课堂教学内容的选择,我们可以发现课例二在教学重点研讨环节,教师选择了划分段落并概括段意的传统教学方式,来带领学生了解散文内容,教学活动的落脚点在于文本知识的传授与灌输。在课改前1986年(及1992年) 教学大纲的教学目标要求中我们可以看到:“要求学生能给课文划分段落并归纳段落及全文大意,有初步的分析能力和概括文章内容能力。”[5]课例一中教学重点内容的选取是改革前教学大纲对教师教学行为惯性制约的经典体现。但是这种思维定势下的教学模式有很大的弊端。传统“段落分析法”的教学主要倚靠教师讲解来达到知识传授的目的,教师逐段逐句分析文本会导致学生对散文教学内容“割裂理解”,不能使学生全面地把握文本内容。对于《荷塘月色》这样一篇写景抒情的散文来说,教学的核心内容并不是叙述什么事件,也不是描写哪些景物,而是作者的感情、全文的中心思想是如何通过语言所表达而出,散文文本的最终价值体现为学生品读语言后所获得的审美体验。课例二则立足于散文文体特点,在教学内容的选择上重点品味文本语言,舍弃对文本结构内容的重点研讨。但是并没有舍弃对文本内容的学习,用“整体感知”代替“段落分解”,将文本内容穿插在“感悟心灵荷塘——思考意象意境”——品味人生境界”这条教学线索中,这条教学线索是按照文本结构内容顺序设置的,在带领学生重点赏析品味文本语言的同时配合文本结构内容的讲解,既突出了品味文本语言的主体教学目标又兼顾了文本基础知识的传授。这正是突破语文教学思维定势的一大策略体现。

2.教学内容“合理取舍”代替“滴水不漏”。教师受传统教学思维定势的影响,讲读一篇课文会从作者生平简介、文章写作背景、字词学习、中心思想到写作特点、艺术特色,按部就班、滴水不漏的展开教学。[6]而一节语文课的时间有限,教师应对教学内容做到适时、适量、适度的选取,删去对文本学习无用和束缚学生思维发展的知识。中学课本中收录的散文大多是经典的文学作品,文学作品的教学往往要结合作品的创作背景和时代特征来展开。课例一中对于课堂教学内容的选择正是如此,课例一通过对作者相关背景、作品介绍导入教学,在教学结束环节设计引申赏读:“问:朱自清先生面对当时白色恐怖,为什么不能像鲁迅先生那样拿起笔来向敌人宣战呢?”这里就明显体现出课例设计者将当时社会背景(白色恐怖)紧紧联系于文本内容之中,使整篇散文教学内容附上了浓烈的政治色彩。虽说作家的生活背景体验可以体现作品的深度和广度,也可以帮助学生更好的理解文本内涵,但是有些文本中时代背景和作者人生经历的解读对教学内容的传授没有太大价值,对于学生的学习没有太大帮助,甚至会让学生产生思维阻碍。对《荷塘月色》这篇散文而言,在教学过程中渲染过重的政治色彩可能会使文本中人文精神流失,致使学生审美体验减损。在以往语文学习经验及思维定势的影响下学生可能会认为《荷塘月色》一文是作者为了摆脱郁闷、抒遣心中惆怅被动而作,在品读过程中会潜意识将散文如诗如画、如梦如幻的朦胧美附上一层阴郁的政治色彩,致使学生对《荷塘月色》的审美体验大大减损。相较课例一,课例二在教学内容的选择上不受教学思维定势的影响,教师没有过多地纠结于文章当时的写作背景,但是在将近教学结尾的时候也有含蓄提及作品的写作背景,一句带过。课例二最后的“延伸总结”环节,引导学生感悟朱自清的人生境界中提到:“如果没有这个宁静的心灵空间,没有这种淡泊宁静的人生境界,那个敦厚朴实的书生朱自清,身处乱世之中又该何去何从呢?”,“身处乱世之中”就含蓄的表明了作品文本的写作背景。教学设计者将写作背景作为一种文本意蕴来简短含蓄点拨,通过文本背景意蕴含蓄的简单提及,学生在之前体味审美情趣的基础上可体味到更为丰富的文本内涵和文学意蕴。

3.教学方法“新奇多样”代替“传统单一”。学科的教学方法从来都是多元的。课例一的教学方法局限于传统语文课堂内容的讲解法和问题引导法。《荷塘月色》课例二则在开展教学的过程中,采取了很多教学方法,其中传统的教学方法有:朗读情感体验法、问题引导法、自主讨论交流法。在“感悟心灵荷塘”教学环节,通过引导学生自主朗读想象和讨论交流去揣摩文本语言心理描写和景物描写,在“思考意象意境”和“品味人生境界”教学环节,通过意境想象和问题引导法来感悟荷塘心境思考人生境界。除了这些传统教学法之外,教学内容中最为创新的教学方法就是通过创设情境来引导学生情感体验。在《荷塘月色》的课例二中老师先为学生们创设情境,利用情境教学中的多种移情想象法展现“境”、突出“情”、表现“美”。通过冥想移情想象法(“无眠的你该是怎样一种心境?”) 来展现“境”;通过诗意移情想象法(“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”) 来突出“情”;通过音乐移情想象法(“那清澈动人,自然流畅的旋律,会将你引向何方?”) 来表现“美”。通过这些移情想象法来导入文本,以情感体验为主,自然而然的渲染出积极的情感氛围,唤醒学生的阅读情感,这样的教学方法打破了传统语文教学方法的定势,从多角度不同类型对学生的思维展开训练,利于学生思维活跃,更能激发学生学习的积极性与主动性。

4.教学活动“知识迁移”代替“局限文本”。在教学活动的结束环节,《荷塘月色》的课例一用内容讲解法对全文的内容进行了简单的概括,教学活动局限于教材文本,依然体现了传统教学中的思维定势。而课例二最后的教学结束环节,开展素质拓展训练,引入赏读《雨巷》一文来感悟心境、研讨诗意,进行语文知识情感的迁移。这样的知识拓展与反哺,充分发挥了学生在审美教育中的主体地位,同时引导学生思维的发散,引导学生思维上的学以致用,帮助学生在体味审美情趣的基础上体味到更为丰富的审美内涵和文学意蕴,从而使得教材文本的意义得到新的提升,整个语文课堂也被赋予更多的人文内涵。

综上所述,创造开放、合作、创新的语文教学课堂是我国语文课程改革的当务之急。对于语文教学思维定势的带来的负面影响,笔者认为可以通过采用教学方式“整体感知”代替“段落分解”、教学内容“合理取舍”代替“滴水不漏”、教学方法“新奇多样”代替“传统单一”及教学活动“知识迁移”代替“局限文本”这四种教学策略来打破语文课堂教学的思维定势,在教学课堂中培养和提升学生的语文思维能力。只有对语文课堂中出现的问题与不足进行反思改进,学生才会在积极的思维和思想活动中加深对语文文本的理解与感悟,我们高效的语文课堂教学之路,才会越走越近。