高新技术企业内部控制有效性、社会责任履行与技术创新效率关系研究

2018-09-10西安工业大学经济管理学院陕西西安710021

(西安工业大学经济管理学院陕西西安710021)

一、引言

21世纪是一个知识大爆炸的时代,应运而生的高新技术产业成为时代的宠儿。我国高新技术企业的发展开始于二十世纪九十年代,经过高速发展期后已经成为推动国民经济发展的重要力量。由于高新技术企业的发展核心是技术创新,高新技术企业的最大特点是产品的生命周期短,那么要在市场上占有绝对的优势就需要提高技术创新效率。

企业在进行创新过程中将会面临许多不确定风险,成功实施创新就需要不断加强企业内部控制。从战略角度分析技术创新能够促使企业的长远发展,而内部控制是保证战略发展的必要行为。作为中坚力量的高新技术企业在倡导绿色创新的时代中,应该肩负起社会责任。

因此,本文研究的目的是高新技术企业作为未来经济发展的主要动力,为更好地发挥其作用,参考大量文献找出内部控制有效性可能是通过社会责任履行而影响技术创新效率。可能的贡献有:一是为高新技术企业的社会责任履行方面提供一个理论参考,补充主流结论;二是通过详细的数据进行分析,为推进高新技术企业发展提供参考。

二、文献回顾

技术创新是企业将现有知识与内部知识相结合而突破现有技术,进一步实现创新的过程。创新过程中所面临的风险及其所处周期不同,因而所需技术变化强度明显不同,依据技术创新强度的变化大小,创新可分为突变创新与渐进创新。相较于渐进创新,突变创新具有需要的周期长、资金投入大和面临风险大等特点。高新技术企业创新特点符合突变创新,创新投入与产出的效率对企业价值的拉动效果远比其他企业更加明显,而企业的高风险性使得内部控制有效性与技术创新效率两者关系更加复杂化。

关于企业内部控制有效性与技术创新效率关系的研究,目前主要分为“内部控制促进论”与“内部控制悖论”两种观点。“内部控制悖论”主要认为过于固化的内部控制活动会影响企业的创新行为,不利于企业技术创新活动开展。Kaplan&Norton(1996)提出了内部控制可能抑制创新投入的“内部控制悖论”,他们认为,如果企业过于制定工作标准控制点、人员考核评价标准,可能会导致整体组织固化,缺少风险承受能力,但创新往往是一个具有众多不确定性和具有复杂风险的过程,这样最终组织业绩将因缺乏创新而受损。Ribstein(2002)认为,内部控制是为治理公司整体系统运行的约束性工具,这一本质会影响到企业创新活动的灵活性。此外,严格的内部控制会增加高管的风险暴露,这样极大抑制了高管对高风险项目的投入。这一观点表明加强内部控制有效性在能够减少信息不对称的同时可能存在抑制创新活力的隐患。相反,有部分学者赞同“内部控制促进论”这一观点,Hitt,Hoskisson 等(1996)通过系统分析认为,内部控制中的战略控制与企业内部创新正相关 。Simons(1995),Dougherty D and Hardy C.(1996),Verona(1999)的研究表明,内部控制越好的公司,其资本性投资效率和技术创新产出率将会越高。我国学者方红星、金玉娜(2013)探讨了内部控制与技术创新之间的关系,并表明良好的内部控制能有效降低非效率投资,间接说明内部控制正面促进了技术创新。现有文献主要研究企业内部控制与创新之间的关系,鲜有文献就高新技术企业内部控制有效性与技术创新效率之间的关系进行研究。

关于企业内部控制有效性与社会责任履行关系的研究,Richard et al.(1999)认为,良好的内部控制有利于履行公司的社会责任,使企业能够得到长远的发展。王清刚、王灵宁(2011)以石油天然气股份有限公司为研究对象,明确表明企业要结合企业内部控制与社会责任管理来构建社会责任内部体系,内部控制有利于履行社会责任、减少风险因素。

关于企业社会责任履行与技术创新效率关系的研究,目前主要集中在绿色创新——基于社会责任的技术创新和社会责任对技术创新影响两个方面。Chen(2001)认为,一方面因为国际市场关于企业产品环保的国际标准逐步完善,促使企业在进行技术创新时考虑社会责任 。另一方面是因为消费者愿意花费高价格购买具有社会责任或绿色属性的产品 。周璐、王前锋(2013)基于利于相关者理论,系统地将企业履行社会责任分成三个方面并逐一分析认为企业社会责任对技术创新具有正面影响。

本文通过对三者之间关系的梳理发现,研究大多集中在制造业等非技术密集型的企业中,并且研究内部控制对技术创新活动的影响较多,没有直接研究内部控制有效性、社会责任履行与技术创新效率三者之间的关系,因而并不能为技术密集型的高新技术企业提供足够的理论依据。随着社会不断发展,我们有必要将企业社会责任履行考虑在研究范围内,对企业的技术创新效率影响做出详细的分析。

三、理论基础与假设

(一)内部控制有效性与技术创新效率关系。内部控制经过长期发展,已经从会计和审计的应用领域扩展到企业的战略层面。1992年,由美国COSO委员会发布的《内部控制整合框架》表明,内部控制包括运营、报告和合规三大目标。2008年我国颁布的《企业内部控制基本规范》也明确指出,内部控制的目标是确保企业经营管理遵守法律,保证资产安全、财务报告及相关信息真实完整,从而提高经营效率并促进企业实现发展战略。2010年,我国发布的《企业内部控制应用指引第10号——研究与开发》指出,根据发展战略,企业应当合理制定企业研发计划,结合市场和技术进步要求加强企业研发工作。内部控制是实现企业目标和战略目标的充分条件,可以促进企业技术创新的发展。

良好的内部控制系统有助于降低企业信息不对称,减少代理成本,进而有助于提高企业的技术创新投入。Filippo Bello(2012)指出,创新依赖企业内部人力、物力等资源的支持,而这些资源的分配取决于企业内部机制。这一假设认为,良好的内部控制将通过组织规划、劳动分工、授权和批准,以及对系统的独立责任来规范和制度化技术创新的投入,明确各部门、岗位和员工的职责。马丽娜(2010)认为,内部控制的有效性可以帮助企业改善社会责任,有助于企业实现经济利益。韩少真(2015)分析指出,内部控制积极影响企业技术创新。据此,提出以下假设:

H1:加强企业内部控制有效性有利于提高企业技术创新效率。

(二)内部控制有效性与社会责任履行关系。经济全球化带来的经济快速发展,使得现代企业面临越来越复杂的环境,内部控制日益受到管理者的重视。美国于2002年颁布《萨班斯-奥克斯利法案》,强调内部控制的重要性。我国分别于2008年、2010年颁布了《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》,将内部控制也纳入了重点范围。王竹泉(2008)将内部控制与利益相关者之间的关系逐一阐述,定义了现代内部控制概念。随着资源枯竭、环境污染、消费者权益等问题的出现,企业需要关注社会责任这一问题。因此,良好的社会责任履行成为企业发展的战略选择。

良好的内部控制可以将履行社会责任转化成自觉行为,有助于提高社会责任履行水平。企业内部控制与社会责任两大问题的出现,使学者们开始探讨两者之间的关系。内部控制有效性为履行社会责任提供了财务和非财务方面的保证。内部控制从财务角度来看,确保企业对直接利益相关者如股东、债权人、员工等负责,在狭义上实现社会责任。内部控制从非财务角度履行广义上的社会责任,比如:提高产品质量、创造更多有利于环境的产品;将社会责任行为贯穿于产品生产的整个生命周期,从生产到产品消费后期都承担了社会责任,减少资源浪费;将企业追求利润与社会责任行为进行融合,从而实现企业全面社会责任。李伟斌(2012)提出,内部控制的高质量可以提高企业的组织理性,促进企业对政府、供应商、投资者、员工等利益相关者的需求的规范性响应,从而促进企业更好地履行社会责任。越来越多的研究从理论上论证了企业内部制度建设对社会责任履行起到了规范和推动作用。我国专门颁布了《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》以规范和促进企业社会责任的履行。内部控制能够有效地预防和遏制企业各种可能损害企业利益的行为,可以减少有损于企业声誉事件的发生概率,以提升企业社会责任的履行水平。据此,提出以下假设:

H2:内部控制有效性越高,企业履行社会责任的水平越高。

H3:社会责任履行在内部控制有效性与技术创新效率的关系中起到中介作用。

(三)社会责任履行与技术创新效率关系。目前,对企业社会责任与财务绩效关系的研究颇多。大量学者通过实证验证社会责任履行与财务绩效正相关,进而提升企业的价值。对于高新技术企业履行社会责任与技术创新效率之间的关系却鲜有研究。Luo X M,Du S L(2012)通过调查128家企业发现:社会责任排名靠前的企业平均每年比排名靠后的企业研发新产品的数量多 。Hedstorm et al.(1998)认为,履行社会责任的企业成功实现产品和工艺创新的可能性大。

依据利益相关者理论,增强企业社会责任能够降低企业外部成本,实现资源聚集,从而为技术创新提供必要资金,进而可以提升企业的技术创新效率。因为,对于高新技术企业而言,人才就是企业发展的核心动力,当企业能够把控好外部资源,扩展融资渠道,便可以将资金充分利用在提升员工技术水平上。因而可以提升员工的积极性,更加积极地参与到技术创新活动中,有利于技术创新效率的提升。

对于社会责任履行与技术创新之间的关系,之前的少量文献暗示他们之间存在正相关的关系。Majumdar and Marcus认为,管理者的能力通过企业社会责任过程而变化,进而实现组织资源的有效利用,并促进企业技术创新绩效的提升。Mc Williams and Siege(2002)研究表明,从利益相关者出发有助于企业提升声誉等无形资源,增加企业内外部价值资源,为企业的技术创新提供人力资源与物质资源,从而提高企业技术创新效率。据此,提出以下假设:

H4:企业社会责任履行水平的高低会影响企业的技术创新效率。

根据以上分析可知,良好的内部控制可以提高企业技术创新效率,继而进一步研究基于社会责任履行水平的内部控制有效性与企业技术创新效率之间的关系。

四、研究方法

(一)样本选择。本文依据鲁桐、党印(2014)对21个行业进行聚类划分的方法确定的高新技术企业为参考。以沪深两市2013—2015年的高新技术企业上市公司为初始研究样本,在此基础上做以下处理:(1)剔除ST或者PT类公司。(2)剔除财务数据不完整的公司。经过筛选得出2013年588家,2014年有583家,2015年有654家,共有1 825个样本观测值。内部控制有效性是通过迪博数据库中内部控制综合指数来衡量,企业社会责任数据来源于和讯网“上市公司企业社会责任评测体系”,技术创新数据是通过手工收集企业财务报告中“董事会报告”披露的研发投入及研发人员数据得出。考虑到本文选取的主板、中小板与创业板上市企业可能会存在极值的影响,所以对样本进行1%的Winsor处理,运用Excel和Stata l2.0软件对数据进行统计分析。

(二)模型建立与变量说明。本文参考温忠麟等提出的检验中介变量的方法,建立多元回归模型对以上假设进行实证检验:

变量的选取:

1.内部控制有效性。目前比较权威的内部控制衡量指标有两类,分别是:陈汉文等人建立的厦门大学内部指数,主要从内部控制要素构成方面设计指标体系,衡量的是内部控制制度的健全性;深圳迪博数据库披露的内部控制指数,该指数主要衡量运用内部控制运行的有效性。因此,本文选取迪博数据DIB综合指数为内部控制有效性的衡量指标。

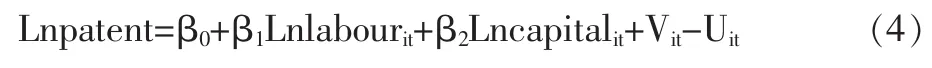

2.技术创新效率。技术创新的计量指标大致分为技术创新的投入指标、过程指标和产出指标三类。目前,国内外经常用研发资金投入、专利申请数代表创新水平来衡量企业的创新程度。考虑到真实的技术创新程度,本文拟采用专利申请的有效数量为产出指标,研发资金的投入为投入指标,采用SFA模型测算企业技术创新效率。根据传统成本生产函数内在假设,所有生产单元全部有效且处于生产前沿面上,但实际生产中存在技术非效率项。目前有两种方法计算技术创新效率:非参数的数据包络分析法(DEA);参数的随机前沿函数法(SFA)。数据包络分析法没有考虑到由于测量所存在的随机误差,随机前沿函数法克服了此缺点。借鉴Battese和Coelli的模型设定,本文的随机前沿函数模型如下:

上式中Lnpatent为申请有效专利数patent的自然对数。i和t分别表示第i个行业和第t个年份;Lnlabourit为研发人员数量的自然对数,Lncapitalit为研发经费的自然对数,β1和β2分别为研发人员数量和研发经费的产出弹性。Vit为随机变量,其分布服从正态分布 N(0,σ2v),且独立于Uit。Uit为非负的随机变量,表示创新活动中的无效率项。

3.社会责任。企业社会责任衡量的常用方法有:内容分析法、环境指数法、声誉指数法、第三方评级法等。本文采用和讯网公布的社会责任综合分数。

4.控制变量。根据已有研究,控制变量采用总资产净利润率、公司成长性、资产负债率、财务综合杠杆、板块、年度。全部变量具体定义如表1所示。

表1 变量定义

(三)实证分析。

1.描述性统计分析。主要变量的描述统计结果如下页表2所示。从内部控制有效性变量来看,中值为6.487227,与均值的差距不大,总体分布比较均匀,其偏度Skewness为-7.421322,表明绝大多数的样本落在右侧,但标准差0.748359较小,说明内部控制评分分布较为均匀。社会责任中值20.96与均值23.93483差距较大,且75%的企业社会责任水平低于26.54,最大值与最小值差距过大,说明企业社会责任履行水平之间差距较大。从技术创新效率25%、50%、75%的数据和均值来看,企业技术创新效率分布均匀,呈现出比较低的水平。通过表3可以看出,社会责任履行与技术创新效率在2014年均值较高。

表2 各变量的描述性统计

表3 各年份均值统计

2.变量间相关性分析与共线性检验。本文以Stata进行各个变量之间的相关性分析,主要以Pearson相关系数为主,如表4所示。技术创新效率与企业内部控制有效性呈现负相关,这点验证了高新技术企业与其他企业不同,即证明了“内部控制悖论”。Solomon D,Brian-Low C(2004),Zhang(2007)研究发现,高新技术企业本身具有风险导向,而强有力的内控会使员工缺乏对技术创新等风险性项目的投入。社会责任与技术创新效率之间的相关性为0.0149,与已有结论相一致,较弱的相关性可能是由于履行社会责任产生的支出而影响研发投入资金。内部控制与社会责任具有较强的相关性,这与已有文献中内部控制有助于社会责任履行的结论相一致。进一步说明用迪博数据进行内部控制评分是有效的,可以作为企业内部控制有效性的衡量指标。总体上各个变量间相关数值在可以接受的范围之内。

对全样本中介效应模型进行VIF检验,全样本VIF值为1.13,远远小于合理值10,所以模型不存在多重共线性(见表4)。

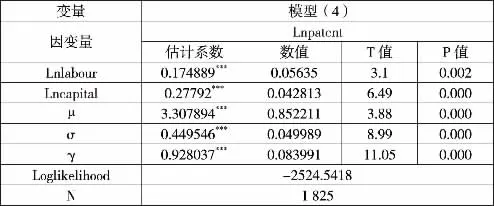

3.多元回归及结果分析。根据温忠麟、叶宝娟(2014)提出的检验中介效应的方法,本文对模型(1)—(3)进行回归,回归结果如表5所示。其中,模型(1)中内部控制对技术创新效率的总效应系数为-0.1263602,P值为0.013,在5%水平上显著,说明效果显著,证明在高新技术企业中内部控制越强越会抑制技术创新效率。检验结果与假设1不一致,分析该检验结果的原因主要是:与其他行业相比较,高新技术企业适用于突变创新,突变创新所面临的风险也是巨大的,而内部控制的五要素主要就是防范风险,在这一过程中可能会抑制创新行为的产生,因此可能会影响到技术创新效率。模型(2)中回归总体P值为0.000,系数非常显著,与假设2相一致,说明在控制其他条件下加强内部控制有效性有利于企业社会责任的履行。模型(3)中技术创新效率与内部控制有效性的效应在5%水平上显著,但技术创新效率与社会责任履行之间的间接效应不显著。

表4 VIF检验

表5 全样本模型回归结果

模型(4)的回归结果如下页表6所示,考虑到研发产出的滞后性,专利有效产出值推后一年的数据,在Stata中采用复合误差模型进行技术效率的测量。γ=0.928037且统计检验P值为零,在1%水平下是显著的。这一结果说明误差项有着十分明显的复合结构。所以,对估计样本技术效率使用SFA模型是有必要的。Lnlabour系数β1=0.174889且P检验值为0.002,结果非常显著,说明高新技术企业研发人员投入的技术创新产出弹性为0.174889。Lncapital系数β2=0.27792,说明研发投入的技术创新产出弹性为0.27792。β2>β1,即每多投入1%的研发经费比多投入1%的研发人员能够多产出有效专利0.103031%。通过上述检验可以得出,在高新技术企业的创新中研发资金的重要性略大于研发人员的投入。

4.进一步检验。上述中介效应检验中直接效应与总效应均存在,间接效应不存在,因此参考方杰、张敏强(2013)的研究,用Bootstrap对中介效应进行进一步的检验。Bootstrap法是一种更严谨的检验中介效应的方法,它是从样本中重复取样,其中一种是从给定的样本中重复取样而产生出许多样本,所取的样本可以代表原样本。通过检验得出社会责任履行在验证内部控制有效性与技术创新效率这一过程中的中介效应并不显著,因此假设3不成立。此次检验采用Bootstrap运行1 000次的结果,如表7所示,只对主要变量进行了检验,其他控制变量检验方法一样。

表6 随机前沿生产函数模型

表7 Bootstrap(1000)中介效应检验结果

5.稳健性检验。参考朱乃平等(2014)的研究,以研发投入占营业收入的比例作为研发效率的衡量指标进行稳健性检验,如表8所示。替代变量足够说明研发效率问题,通过模型验证,结论与上述基本一致。社会责任没有充当中介变量,通过查阅文献分析这一原因得出:本文采用的是衡量社会责任利益相关者的综合评分,没有考虑到利益相关者中的贴合高新技术企业的一方面。因此推断采用利益相关者中员工、客户层面的社会责任履行更能代表本文观点。

表8 多元回归模型的稳健性检验

五、总结

进入21世纪以来,内部控制成为理论界和实务界研究的热门话题。财务丑闻的不断发生,使得内部控制被认为是保护投资者及利益相关者的重要机制。随着我国《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》的颁布,有大量学者研究内部控制与社会责任之间的关系,主要形成的观点是:内部控制的提高有利于企业履行社会责任。企业要立足于市场中就需要不断地提升自身价值,提升企业竞争力。而创新作为高新技术企业发展的源泉和强大的推动力,成为投资者关注的焦点。因此,本文通过剖析我国上市的高新技术企业内部控制有效性影响技术创新效率的途径和本质,对实践中改进企业管理具有一定的参考意义。本文研究结论的启示主要有以下几点:

(一)我国高新技术上市公司的技术创新虽然快速发展,但整体上的创新效率偏低,与西方发达国家的技术产业相比有一定的差距。而且,高新技术企业与其他行业相比也存在极大的差异,所以导致内部控制的加强并没有促进技术创新效率的提升。Ribstein(2002)提出较高的内部控制会让员工产生被压迫的感觉而抑制创新效率削减创新动力。内部控制虽然有利于企业减少代理成本和信息不对称的问题,但同时也会对企业创新带来一定的负面影响。较强的内部控制有效性贯穿企业创新活动始终,使得一些具有风险项目的投资直接被屏蔽掉,进而减少创新活动转化为公司创新的效率。从而初步得出,在我国高新技术企业治理过程中内部控制应该合理分配事前、事中、事后的控制程度比例,以更好地提高企业技术创新效率。

(二)企业需要提高社会责任的管理意识。目前我国企业的社会责任水平不高,只有部分企业会自愿在报表列示社会责任,绝大数企业没有将社会责任与企业的管理联系起来。企业内部控制的加强有助于提高社会责任的履行,有研究指出良好的社会责任履行行为也有助于企业内部控制质量的提高。本文研究中社会责任的履行行为没有转化成企业的技术创新行为,没有解释整体样本中介效应。在经济“新常态”时期,需要注意在创新活动活跃的高新技术企业中僵化的控制点、固化的预算和考核机制,以降低内部控制悖论现象;充分建立联系社会责任履行和创新之间的体系,以实现企业的战略化目标。

(三)各个利益相关者应高度重视社会责任履行,政府应注重“双赢”的管理模式,积极建立企业社会责任的共享平台,并要适时引导企业进行真实的社会责任履行披露。在完善过程中可以颁布相关的管理手册进行过程监督和把控。总之,对企业和社会来说,技术创新和承担社会责任是非常重要的,不能孤立地看待它们中的任何一个方面。应该从整体效率的角度来关注战略决策,将技术创新投入与企业社会责任相结合,使企业更具价值创造和可持续发展。