38份藜麦种质资源农艺性状与产量的关系分析

2018-09-10黄杰刘文瑜吕玮魏玉明金茜杨发荣

黄杰 刘文瑜 吕玮 魏玉明 金茜 杨发荣

摘要:为了解藜麦种质资源在甘肃省陇中旱作区农艺性状和产量的关系,更高效的选育藜麦新品种,以38份藜麦种质资源为材料,采用相关性分析、主成分分析和聚类分析方法对影响产量的主要农艺性状进行了分析。结果表明,藜麦产量与各个农艺性状的相关程度从高到低依次为冠幅、全生育期、籽粒直径、千粒重、株高,全生育期与其余农艺性状均存在极显著相关性。冠幅、全生育期、籽粒直径、千粒重、株高等5个农艺性状可以归为3个主成分因子,其累积贡献率为76.657%,同时在类间距离为17.5处,将所有种质资源可分为三大类群。

关键词:藜麦;种质资源;农艺性状;相关性分析;主成分分析;聚类分析

中图分类号:S512.9 文献标志码:A 文章编号:1001-1463(2018)12-0072-04

doi:10.3969/j.issn.1001-1463.2018.12.022

藜麦(Chenopodium quinoa willd)又称藜谷、南美藜、昆诺阿藜[1 ],是苋科藜亚科藜属一年生双子叶草本植物,起源于南美洲安第斯山区,具有 7 000多年的种植历史[2 ]。因其营养均衡,近年来备受关注[3 ]。2011年我们首次将藜麦引进甘肃,同时对藜麦的适种区域、品种引选、栽培技术、品种选育及副产品饲料化利用等方面进行了系统的研究[4 - 7 ]。2017年甘肃省种植藜麦为0.6万hm2左右,占全国藜麦种植面积的40%,是目前我国主要的藜麦生产区之一。高产优质藜麦品种的选育是提高藜麦产量及经济效益的途径之一,而准确评价藜麦种质资源的农艺性状与产量的关系,是优质高产藜麦品种选育的基础[8 - 9 ]。搜集、整理种质资源,分析其农艺性状与产量的关系,筛选优异种质,对藜麦新品种选育、品质改良和培育有重要的实际意义。我们在已有研究的基础上,对引进和自育的38份国内外藜麦种质资源的农艺性状与产量的相关性进行了研究,以期为藜麦优良品种的选育提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验在地处甘肃省中部的兰州市永登县上川镇进行。试验区地理位置为东经103° 52′ 67″,北纬36° 71′ 92″。当地海拔2 150 m,年均气温5.9 ℃,年均降水量290 mm,年均日照时数为2 659 h,平均无霜期121 d。耕层土壤含有机质18.60 g/kg、有效磷19.2 mg/kg、速效钾136.0 mg/kg、碱解氮57.0 mg/kg、全氮1.10 g/kg,全磷 0.88 g/kg,全钾21.80 g/kg,pH为7.89。

1.2 供试材料

供试藜麦种质资源共38份,其中QA003、QA004、QA006、QA012、QA013、QA018、QA022、QA024、QA026、QA036、QA039、QA040、QA042、QA043、QA045、QA046、QA050、QA051、QA055、QA057、QA058、QA061、QA064、QA065、QA088、QA097、QA099、QA108、QA109、QA135等30份由中国农业科学院种质资源库提供,SG-Q5、2015KL-Q5、Q2、2015KL-Q10、Q54、Q67、KL、2015KL-Q4等8份由甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所提供。

1.3 试验方法

试验采取随机区组设计,每份种质资源为1小区,重复3次,小区面积10.0 m2(1.0 m×10.0 m)每小区按行距50c m、行长10 m播种3行,小区间距1.0 m。于2017年5月8日开沟点播,每穴点播3粒种子,播种深度2 cm。于6叶期定苗,每穴定苗1株。

1.4 测定项目与方法

田间观察记载全生育期(播种日至籽粒成熟收获的天数)。收获期每小区随机选取5株进行测定株高(测其自然高度,从地面量至植株生长的最高部位)、冠幅(以cm为单位测藜麦穗东西和南北方向的宽度)、单株产量(将取样株成熟的种子收获后晒干扬净称重)、籽粒直径(测量藜麦籽粒直径时取横向、纵向测量平均值)、千粒重(每份种质资源随机选取1 000粒种子称重)。以上每项指标均重复测量3次,取其平均值。

1.5 数据统计与分析

采用Excel 2007进行数据处理,SPSS 19.0对数据进行相关性分析、主成分分析及聚类分析。

2 结果与分析

2.1 表观性状

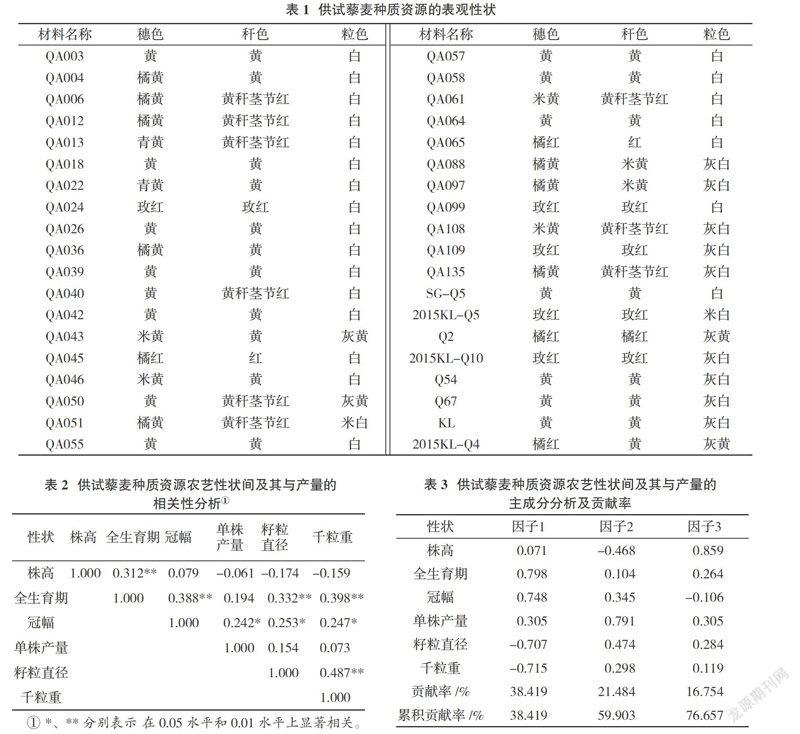

从表1可以看出,38份藜麦种质资源穗色为黄色的有15份,占供试材料总数的39.47%;穗色为橘红色、米黄色的各有4份,分别占供试材料总数的10.53%;穗色为橘黄色的有8份,占供试材料总数的21.05%;穗色为玫红色的有5份,占供試材料总数的13.16%,另有穗色为青黄色的2份,占供试材料总数的5.3%。秆色为全红色和米黄色的各有2份,分别占供试材料总数的5.26%;全黄色的有19份,占供试材料总数的50.00%;黄秆茎节红的有9份,占供试材料总数的23.68%;橘红色的有1份,占试材料总数的2.63%,玫红的5份,占试材料总数的13.16%。粒色为白色的有23份,占供试材料总数的60.53%;米白色的有2份,占供试材料总数的5.26%;灰白色的有9份,占供试材料总数的23.68%;灰黄色的有4份,占供试材料总数的10.53%。

2.2 农艺性状与产量的相关性

由表2可以看出,藜麦产量与农艺性状的相关程度由大到小依次为:冠幅、全生育期、籽粒直径、千粒重、株高。

各农艺性状之间全生育期与株高、冠幅均为极显著正相关,与籽粒直径、千粒重均为极显著负相关;冠幅与单株产量显著相关,与籽粒直径、千粒重均为显著负相关;籽粒直径与千粒重为极显著正相关。

2.3 农艺性状与产量的主成分分析

为了解在冠幅、全生育期、籽粒直径、千粒重、株高等5个农艺性状中造成分散规律的主要成分,对试验数据进行主成分分析的结果(表3)表明。前3个因子的累积贡献率为76.657%,第1个因子的贡献率为38.419%,特征向量较大的性状为全生育期、冠幅;第2个因子的贡献率为21.484%,主要特征向量为单株产量;第3个因子的贡献率为16.754%,其中株高为主要特征向量。

2.4 农艺性状与产量的聚类分析

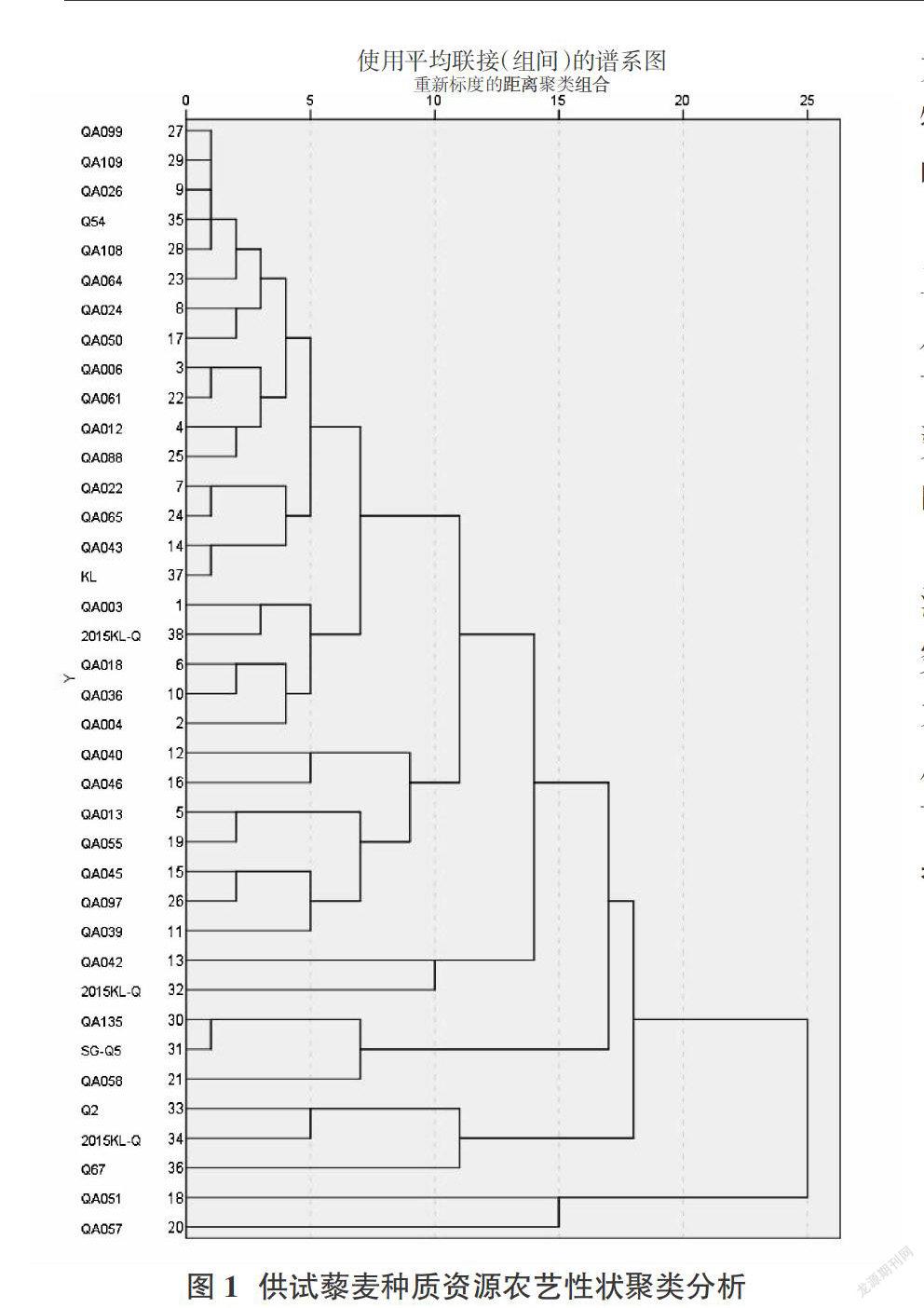

为了解藜麦种质资源的亲缘关系,以平方欧式距离为测量区间,对38份种质资源做了聚类分析(图1)。从图1可以看出,在类间距离25处,将38份藜麦种质资源分为两大类,其中仅有QA051与QA057为一个类群,属于晚熟品种,全生育期较长,其余种质资源均在第二个类群。在类间距离为17.5处,将所有种质资源分为3类,其中,QA051与QA057仍为第一个类群,此外,Q2、2015KL-Q10与Q67为第二个类群,该3个种质资源全生育期均较短,为早熟品种,单株产量较低,其余种质资源均为第三个类群,单株产量与全生育期等其余农艺性状均介于上述两个类群之间。

3 小结与讨论

作物的种质资源是其遗传改良的基础,筛选优质种质资源是培育新品种的基本条件[10 - 11 ]。通过对甘肃省38份藜麦种质资源农艺性状的分析可以看出,冠幅与藜麦单株产量的相关性程度最大,而冠幅的大小是藜麦主枝穗大小的表现指标,可见藜麦的产量高低主要受主枝穗大小的影响,这与黄杰等[5 ]于2016年在临夏的研究结果相同。全生育期与产量的相关程度仅次于冠幅,而与其余农艺性状的显著性最大,与株高、冠幅呈极显著正相关,与籽粒直径、千粒重呈极显著负相关。由此分析,在甘肃省陇中旱作区种植的藜麦,为获得高产藜麦品种,可选育全生育期较长的晚熟品种,若为获得商业性较高的大籽粒藜麦,可选育高品质品种。这与吕树鸣等[8 ]的研究结果存在差异,该研究认为早熟品种的产量较高,可能是由于以下原因导致的,一是供试资源不同,无法进行同一品种的比较;二是供试地区的生态环境。

主成分分析的结果从侧面印证了上述分析。贡献率较大的第一个因子中,全生育期与冠幅为特征向量较大的性状,可见全生育期与冠幅是影响单株产量的主要成分。

通过聚类分析,将38份藜麦种质资源可分为三大类群,每个类群的农艺性状均具有不同特点,从不同方面影响产量。但主要聚类依据仍是全生育期的长短,早熟资源可划分在一个类群,晚熟资源则均在另一个类群中。后期可根据藜麦种植的不同目的选育不同类群的种质资源。

通过以上分析推断可认为,影响藜麦种质资源产量高低的主要因素为冠幅与全生育期。本研究仅对38份藜麦种质资源进行了农艺性状分析,为筛选更優质的藜麦品种,需在今后加强进行品质性状的研究,以便根据藜麦产业的不同用途选育出理想的藜麦新品种。

参考文献:

[1] 任贵兴,杨修仕,么 杨. 中国藜麦产业现状[J]. 作物杂志,2015(5):1-5.

[2] 杨发荣. 藜麦新品种陇藜1号的选育及应用前景[J]. 甘肃农业科技,2015(12):1-5.

[3] WHITE P,ALVISTUR E,DIAZ C,et al. Nutrient content and protein quality of quinoa and cafiihua,edible seed products of the andes mountais[J]. Agricultural and Food Chemistry,1995,3(6):351-355.

[4] 杨发荣,黄 杰,魏玉明,等. 藜麦生物学特征及应用[J]. 草业科学,2017,34(3):607-613.

[5] 黄 杰,杨发荣,李敏权,等. 13个藜麦材料在甘肃临夏旱作区适应性的初步评价[J]. 草业学报,2016,

25(3):191-201.

[6] 魏玉明,杨发荣,刘文瑜,等. 藜麦不同全生育期营养物质积累与分配[J]. 草业科学,2018,35(7):1720-1727.

[7] 刘文瑜,杨发荣,黄 杰,等. Nacl胁迫对藜麦幼苗生长和抗氧化酶活性的影响[J]. 西北植物学报,2017,

37(9):1797-1804.

[8] 吕树鸣,莫庆忠,邹盘龙,等. 5个藜麦品种(系)在六盘水地区的适应性[J]. 贵州农业科学,2018,46(7):15-17.

[9] 宋 娇,姚有华,刘 洋,等. 6个藜麦品种(系)农艺性状的主成分分析[J]. 青海大学学报,2017,35(6):6-10.

[10] 刘 伟,张荣昌,付久才,等. 黑龙江省水稻种质资源农艺性状与产量关系的分析[J]. 中国稻米,2016,

22(3):39-42.

[11] 贾瑞玲,马 宁,魏立平,等. 50份苦荞种质资源农艺性状的遗传多样性分析[J]. 干旱地区农业研究,2015,33(5):11-16.

(本文责编:郑立龙)