区域研训一体化 把脉教师专业成长

2018-09-10骆斌

骆斌

摘要:如何快速而又高效地促进教师的专业发展,是摆在每一个教育工作者面前的重大课题,笔者所在区进行了一些积极的探索,努力提升教育教学水平。主要做法是:区域整改提升方案——区域研训一体化——教研和培训一体化,把脉教师的专业成长。

关键词:教师专业成长;区域教研;研训一体化

笔者是所在区的初中语文兼职教研员,曾对区内初中语文教师进行问卷调查,分析了本区域内初中语文教师的现状。调查发现,语文教师教师队伍中,老教师和新入职的教师形成了呈哑铃状的年龄结构,这种结构必然对师资培训产生较大的压力和挑战,即一方面老教师的观念和教学方式方法亟待转变,另一方面新入职的教师缺少相关的实践经验与引领。

为了尽快解决上述问题,加快提升我区教育教学水平,经过不断探索,取得了一些成果,合肥市2017年中小学绿色指标评价推进工作现场会在我区召开,会上我区进行了相关经验汇报与分享,受到与会专家和兄弟区县的高度认可。

之所以能在较短的时间内取得较大的进步,有诸多因素,其中实施“区域研训一体化”的举措起到重要的作用。我们经历了“区域整改、提升方案——区域研训一体化把脉教师专业成长——教研和培训一体化运作”的探索与实践,积累了一些成功的经验。下面从“区域研训一体化下的学科教研”“区域研训一体化下的教师培训”两个方面简单梳理我们的一些做法。

一、区域研训一体化下的学科教研

(一)常规教研活动的特点

主要是以“听课+评课”为主的方式,大多以听课为主,多数老师会在听课后直接离开,不参加评课活动。

还有一点就是,在日常的听评课教研活动中,常常会出现大家都说好或者只凭感觉和印象简略地谈谈对课的认识,大多停留在经验层面,较为零散,缺少问题聚焦,缺少理论支撑,缺少体系体现。基于摸排、调研和分析,我们采用了“研训一体化”的操作方式。

(二)研训一体化下的教研

以“上课+观课+议课+讲座”为一个闭环,从上课始,最终又回到上课上来,改变课堂上老师的教学方式,以此推动课堂主体——学生学习方式的改变和学生思维品质的改善,从而有针对性地提升教师的专业发展。

(三)实施路径

上课——主要体现在要聚焦问题,每次上课都会有个清晰的问题探讨、解决方案落实的定位。在学期初结合“研究点”“问题点”“困惑点”“普遍点”等制定出基于“同课异构”“异课同类”等课型研讨的区域计划,体现出由“定点”到“实施”的过程,从而达到“定位清晰”“聚焦问题”的目标设定。

观课、议课——在问题聚焦下,最大程度地发挥观课、议课的功用,从而让观课、议课“分析有落点、剖析有抓手”“量优有据、指瑕有理”“学有方向、鉴有学理”,让以前的“散兵式”听评课“正规化”“科学化”。

讲座——这是专家引领和问题探讨、解决的最后发力处,请专家作讲座前告之我们的诉求,匹配我们的活动,以问题解决为驱动,力求每一次讲座、每一场讲座都能达到“指导精准”“帮扶到位”“提升实效”“培训落地”的效果。

通过上述各个环节的配合,最终达到聚焦问题、指向问题的呈现从而提供问题解决方案、提升能力的效果。这是一种基于“课例研习”的真实情境下的教研方式,是一种最终指向学生发展、教师能力提升的学科教研。

二、区域研训一体化下的教师培训

常规教师培养由统一匹配到菜单式提供,这依然是从外部着手,有时还是很难撬动教师成长的内驱力。

我们认真梳理与研究了一些文献和案例,得出教师发展的三个阶段:

第一阶段:熟悉教材,对教学的基本步骤与方法的掌握,关注学生,追求考试成绩(甚至当作最大的成功指标与教学动力);

第二阶段:工作内容与范围长期没有变化,从同伴那里开始感觉学不到更多的东西(觉得同伴懂的自己也基本上都懂),工作热情开始下降(大部分人能维持基本的工作现状,小部分开始产生工作疲惫感),开始关心教学理论(但不注重理论体系的建构),有一定的学生观(但依然停留在经验层,缺少诸如心理学、脑科学等相关的专业引领和指导);

第三阶段:生活圈和工作圈开始突破原先格局,关于教育教学和人生事业方面的理解与同伴区别开来,对教材、课程资源、教学评价、教学问题等开始产生浓厚的兴趣,对理论产生了较强的热情(甚至会成为某种理论的追随者),开始在内心怀疑自己过去的一些信念,非常注重反思自我的行为与观念,在部分观念上有自己的主张与立场。

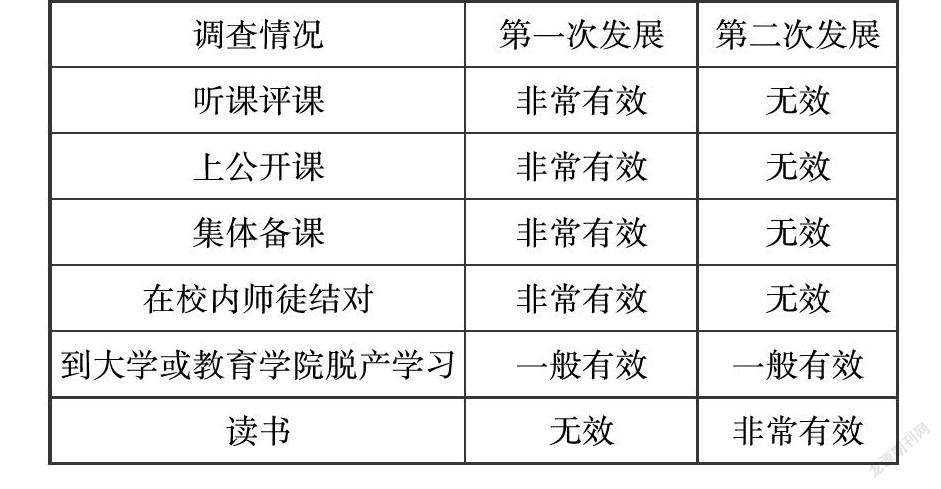

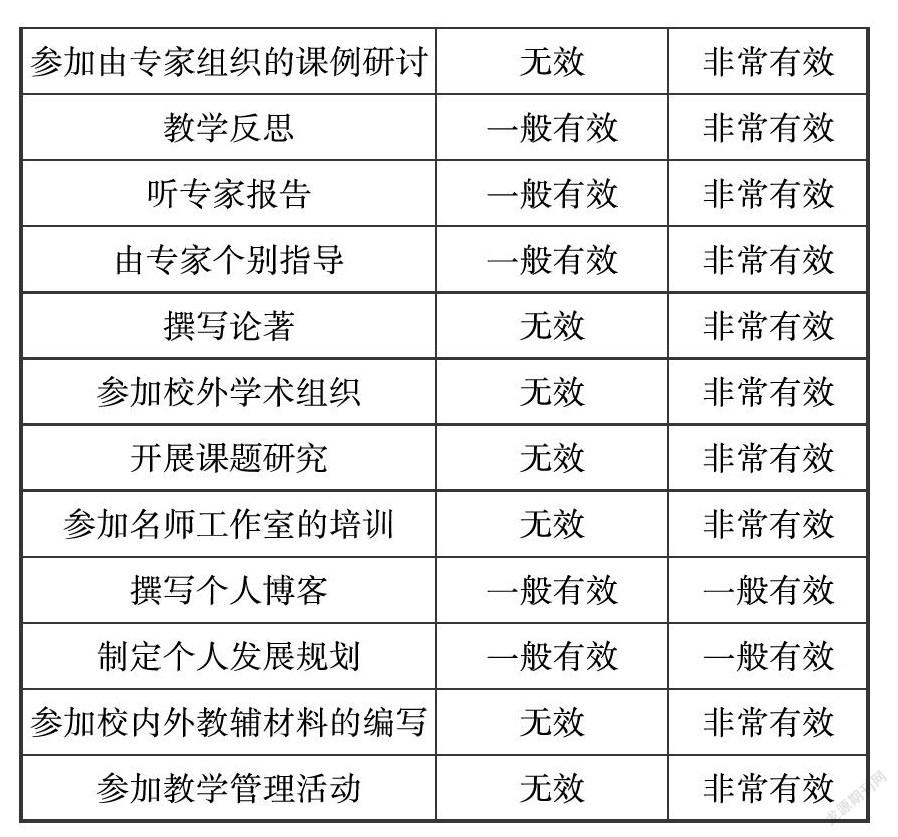

在教师的前两次发展阶段中,每个阶段对应的策略与方式大为不同。以往对教师的培养中常常忽略了这个方面。见下表:

基于以上这些发现、认识,学习、借鉴教育先发地区和兄弟县区的经验与做法,我们在教师的培养与发展上采取了以下策略。

(一)分层

对区内教师进行分层。相关的层级与名单由学校、学科教研员、区中心教研室三方综合教龄、职称、成绩等来确定。

结合我区新进教师比较多的因素,我们侧重于对处于“第一次成长期”的老师进行培养,所采取的策略与方式定位于“上课评课”“观课评教”“析课评理”。

“上课评课”——焦点在教师。作为执教者,作用在磨炼上课的技术;作为评课者,作用在对课堂技术的剖析。

“观课评教”——焦点在老师、学生、教材之间的关系。老师作为观察者,从他人的课上受到启发。

“析课评理”——焦点在教学目标、教学内容、教学方法之间的关系。教师作为评析者,作用是实现从经验到“意识”的飞跃。

对处于“第二次成长期”的老师,对其培养所侧重的策略与方式定位于“反思与阅读 ”“讲座与提升”“写作与内化”。

(二)个性“化”

核心在于“以师为本”:以教师发展为本,以教师个性特长为本。主要做法为“内部唤醒”“外部助力”“赛训一体”。

“内部唤醒”是基于“个人目标定位,规划引领”和“岗位研修+读书提升+案例反思”而实施的。

“外部助力”这一环节实施前,先引导区内老师研讨“我们为何需要外部的力量”“我们需要怎样的外部力量”等话题,之后再确定“校—指导专家”“教研组—指导导师”“个人—成长师父”这三个维度上的匹配。

“赛训一体化”,是指把每一次比赛都当作一次“研训”来对待,不过分注重比赛的结果,重在赛前准备、赛中参与、赛后反思提升等,一人参赛,全教研组参与,从而达到以赛促训的目的,以此促进老师的专业成长。

(三)追踪式跟进

教师成长的责任主体在自我,但随着时间的推移和日常工作的劳累等因素,难免会出现教研懈怠的情形,为了提高老师教研的持续热情和让教研不断深化,我们探索出“追踪式跟进”的策略,主要从“校级”“学科”“区域”三个层面来实施。校级层面依托教务处与学科教研组,主要是日常教研工作的开展、跟进与考评,这是做好“保底”的根基。学科层面依托区域学科专、兼职教研员,主要是学科培训、相关教研活动的组织开展和学科相关团队的组建与培养(比如初中语文学科的“文本解读团队”“命题团队”“精品课团队”等),這是教师成长的引领所在。区域层面依托区中心教研室,主要是政策制定、平台提供、考核落实等,比如近几年来一直重点抓的“三名工程”和“明珠人才工程”等,这是教师成长的制度保障与政策支持。