有机电致发光器件制备与表征综合型实验设计及教学示范

2018-09-08张小文陈国华马传国

张小文,陈国华,马传国

(桂林电子科技大学 材料科学与工程学院,广西 桂林 541004)

有机电致发光器件(OLED)在新型显示、固态照明、激光、传感等领域的应用中大放异彩[1-2],基于OLED的新型显示被称为“梦幻显示器”或“终极显示器”。OLED具有发光效率高、驱动电压低、响应速度快、色彩丰富、超薄便携、机械可柔、绿色环保等诸多优异特性[3-4],迎合了当前时代对电子设备发展的需求,成为光电子技术领域的国际研究热点之一。

然而,目前国内材料物理、半导体器件等实验课程的教材体系中,几乎没有涉及OLED的教学内容;部分高校在选修课程中有所关注,但有关OLED的本科教学基本上处于空白状态。随着光电子技术的迅速崛起及其对经济社会发展的巨大推动作用,以创新能力培养为主导目标的本科实验教学愈加重视综合实践课程建设[5-6]。国内各高校都在不断深化材料物理、半导体器件等实验课程的改革与探索[7-8]。因此,基于上述因素并结合近几年在OLED方面的课题研究,本文设计了有机电致发光器件制备与表征综合型实验并进行了教学示范。实验从OLED器件的结构设计和制备工艺出发,包括基片清洗、真空(~10-4Pa)获取、气相沉积、掩膜技术、膜厚原位监控、电学性能测试(电流和电压)、光学性能测试(光谱、亮度和色度)、电光转换效率计算与分析(发光效率和功率效率)等内容。将OLED器件的结构设计、制备工艺、光电性能表征和大型仪器设备的应用进行有机结合,既具有多学科交叉的特点,又体现了课程综合性与创新性的设计特色。

1 实验目的

让学生了解OLED的基本概念、工作原理、器件结构和主要应用领域;熟悉真空热蒸镀工艺制备有机/无机薄膜材料及其厚度控制;掌握OLED器件的设计方法和制备过程;了解真空气相沉积仪、膜厚监测仪、电流电压源表、光谱亮度计等大型仪器设备的使用;掌握电学性能、光学性能、电光转换效率的测试与计算;熟悉多层结构器件的设计、制备、表征及应用研究的一般过程。

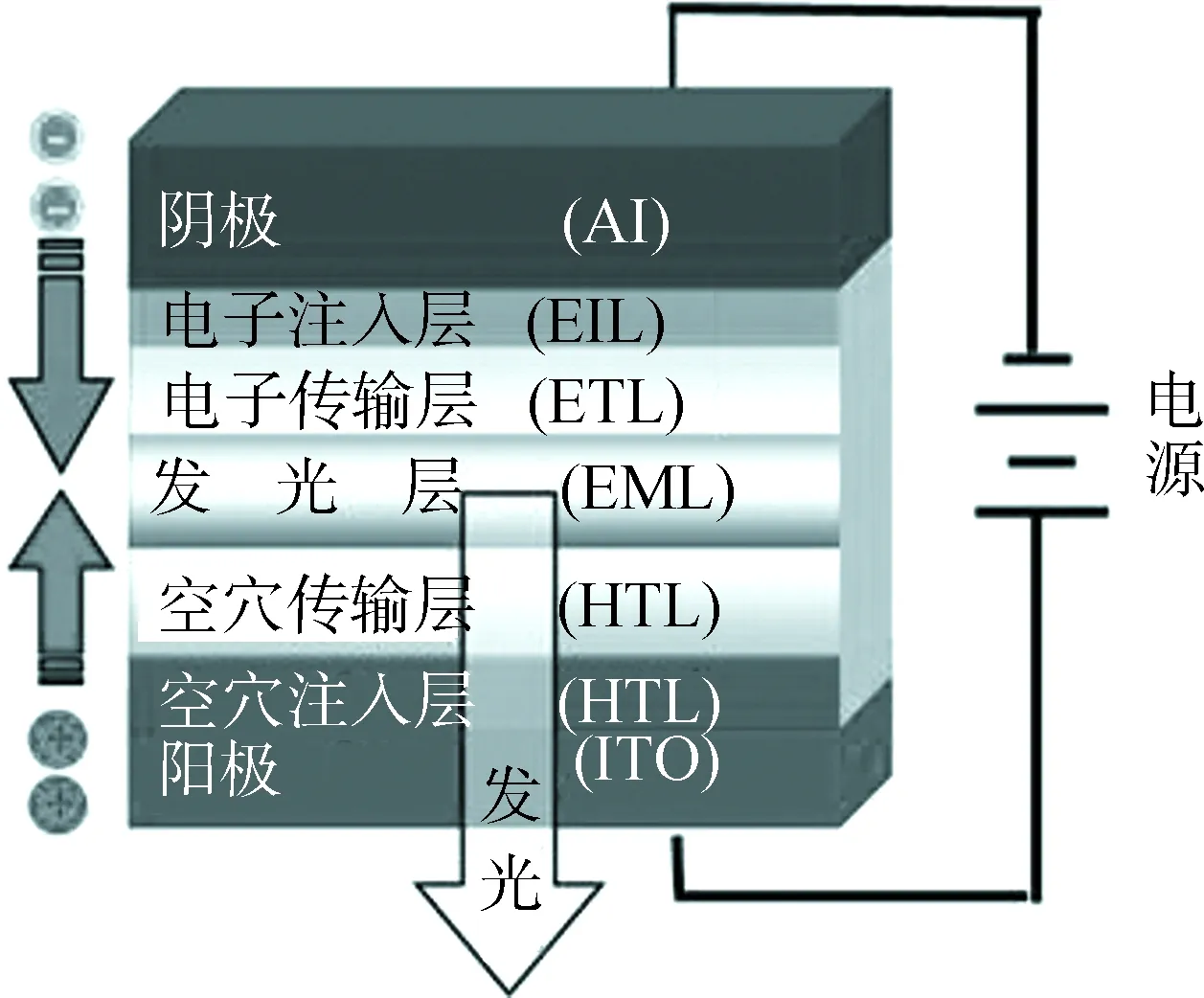

OLED的结构可以简单地看成类似于一个“三明治”的构型,即由一层薄而且透明的导电电极(如铟锡氧化物ITO)作为阳极,较厚的反射金属层(如铝Al)作为阴极,夹在阳极与阴极之间的是由有机发光层等构成的多层堆栈[1,3]。根据多层堆栈的构造不同分为单层结构OLED器件、双层结构OLED器件、三层甚至更多层复杂结构器件。三层结构器件由于容易调控载流子平衡、光电性能较好等优势而备受实验科研人员的青睐[9],典型的结构示意图如图1所示,主要包括ITO阳极、空穴注入层(HIL)、空穴传输层(HTL)、发光层(EML)、电子传输层(ETL)、电子注入层(EIL)和Al阴极。

图1 器件结构示意图

2 实验原理

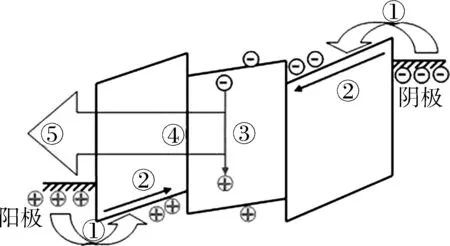

OLED器件利用有机材料的光电功能特性,将电能直接转换为光能,其基本工作原理是从阳极注入的空穴和从阴极注入的电子在发光层中复合形成激子并以光能的形式发出,基本过程大致可以分为以下5个阶段,如图2所示。

图2 有机电致发光的基本过程示意图

1)载流子的注入(图2中①)。

OLED在外加电场的作用下,空穴和电子分别从阳极和阴极注入相应的载流子传输层;空穴注入层和电子注入层的功能是降低相应的注入势垒,提高空穴和电子的注入能力[4]。

2)载流子的传输(图2中②)。

空穴和电子分别从空穴传输层和电子传输层向发光层迁移。

3)载流子的复合及激子的形成(图2中③)。

空穴和电子在发光层中复合,形成高能量状态(激发态)的激子。

4)发光(图2中④)。

激子经过弛豫、扩散等过程,能量以光子的形式发出。

5)光子逃离器件(图2中⑤)。

光子穿过有机层及透明电极发射出去。由于有机层和透明导电电极本身的吸收和反射,光能会有一定的损失[10]。

3 实验材料与仪器设备

实验材料:图形化ITO玻璃、去污粉、无水乙醇(分析纯)、去离子水、MoO3、NPB、Alq3、BPhen、LiF、铝丝(Φ0.5)。

仪器设备:真空热蒸镀气相沉积仪(带膜厚监测仪)、50 mL烧杯、超声波清洗器、干燥箱、万用表、可调直流电压源(0~20 V)、电流表、电压表、光谱亮度计。

4 实验内容

4.1 基片清洗

ITO玻璃作为OLED器件的衬底兼阳极,在器件制备之前,需要对图形化的ITO玻璃进行清洗,以获得清洁的ITO表面,分以下3步进行清洗。

1)将ITO玻璃放入去污粉—水混合液的烧杯中,超声清洗20 min,然后用水反复喷淋洗净。

2)依次用乙醇、去离子水超声清洗10 min,用去离子水将ITO玻璃反复喷淋洗净。

4.2 真空获取

1)将ITO玻璃装入真空热蒸镀仪的样品托架上,用万用表检测确保ITO面朝下。

2)给各蒸镀源的坩埚中添加蒸发料(MoO3、NPB、Alq3、BPhen、LiF),剪取2 cm长的铝丝2~3根放入蒸发钨舟内,关闭并锁紧蒸镀仪的外开门。

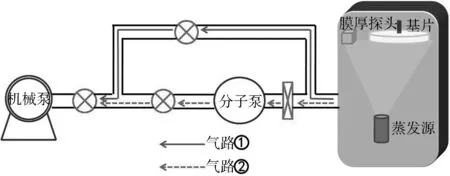

3)开启机械泵,按图3所示的气路①对蒸镀仪的腔室(chamber)抽真空至10 Pa以下。

4)开关相应阀门,并开启分子泵,按图3所示的气路②对腔室抽真空约2 h,直至真空度达到4×10-4Pa。

图3 真空气路示意图

4.3 器件制备

优化设计器件结构和制备工艺参数如薄膜沉积速率、薄膜厚度、掺杂浓度等对提高OLED器件的性能有着至关重要的影响。

1)器件结构设计。

选取常规底发射正置型OLED器件,即透明导电电极ITO做阳极,金属层做反射阴极且光线从透明导电阳极ITO侧发出[5,11]。为能获得较理想的效率,在ITO阳极与空穴传输层(NPB)界面引入空穴注入层(MoO3),在Al阴极与电子传输层(BPhen)界面引入电子注入层(LiF)。典型的结构设计为“ITO/MoO3(3 nm)/NPB(50 nm)/Alq3(25 nm)/BPhen(30 nm)/LiF(1 nm)/Al(>100 nm)”。

2)器件制备。

根据器件结构,首先沉积空穴注入层MoO3,将装有MoO3的坩埚逐渐加温到约500C,并观察膜厚监测仪(如赛恩斯TM216B,精度0.1 Å)的蒸发速率,实时调节加热温度。当显示速率稳定在1×10-10m/s时将膜厚仪的厚度读数清零并打开基片挡板,此时MoO3开始沉积到ITO上。当厚度达到3 nm时关闭基片挡板,停止加热。同理依次沉积空穴传输层NPB(厚度为50 nm,沉积速率为2 ×10-10m/s)、发光层Alq3(厚度为25 nm,沉积速率为2×10-10m/s)、电子传输层BPhen(厚度为30 nm,沉积速率为2×10-10m/s)、电子注入层LiF(厚度为1 nm,沉积速率为0.5×10-10m/s)。

在不破坏真空的条件下,用机械手更换位于基片下方的掩膜版,沉积反射阴极Al,要求Al的厚度大于100 nm,沉积速度为10~20×10-10m/s。更换掩膜版的目的是为了获得与前面制备薄膜层不一样的图案,以便和图形化的ITO阳极构成“十”字交叉电极,位于两电极之间的重叠区域即为器件的发光区域。

器件制作完毕后等待30 min,以便金属电极和有机薄膜有足够的时间冷却,防止打开腔室外开门时器件被氧化。

4.4 性能表征

1)电学性能测试。

将OLED器件的阳极与可调直流电压/电流源(如吉时利2400数字源表)的正极相连,阴极与电源负极相连,逐步施加电压,一般在3 V左右可观察到OLED器件发光。记录每一次测量时所对应的电压值和电流值。

2)光学性能测试。

将点亮的OLED器件置于光谱亮度计(如奥博迪L88/OPT2000,用PR745标定)正前方的样品支架上,调节样品与光谱亮度计之间的距离进行对焦。按“测试”键进行采样,一次性获取光谱、亮度和色度等性能参数,记录每次测量所对应的数据。

光谱是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光的强度按波长(或频率)大小而依次排列的图案。亮度是指单位面积光源的发光强度,单位为cd/m2。色度则是衡量颜色性质的指标,它反映了颜色的色调和饱和度,一般用国际照明委员会(CIE)1931色坐标值确定[11]。

电学性能和光学性能的测试参数也可以通过计算机程序控制数字源表与光谱亮度计实行同步自动采集。

3)电光转换效率计算与分析。

发光效率定义为发光强度(cd/m2)与流过光源的电流密度(A/m2)之比值,单位为cd/A。

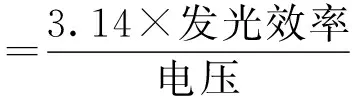

功率效率定义为光源向外部发射的光功率与该光源工作时所消耗的电功率之比,单位为lm/W。OLED为符合朗伯特分布的面光源,其功率效率与发光效率的关系可用式(1)表示[11-12]。

(1)

在研究材料和器件的电光转换效率时,发光效率和功率效率是比较常用的,前者注重考察发光材料的特性,为材料与化学家常用;后者注重考察面板耗电和能量系统设计,为光电工程师所常用。此外,还会涉及量子效率(可参考相关资料,本文不再赘述)。

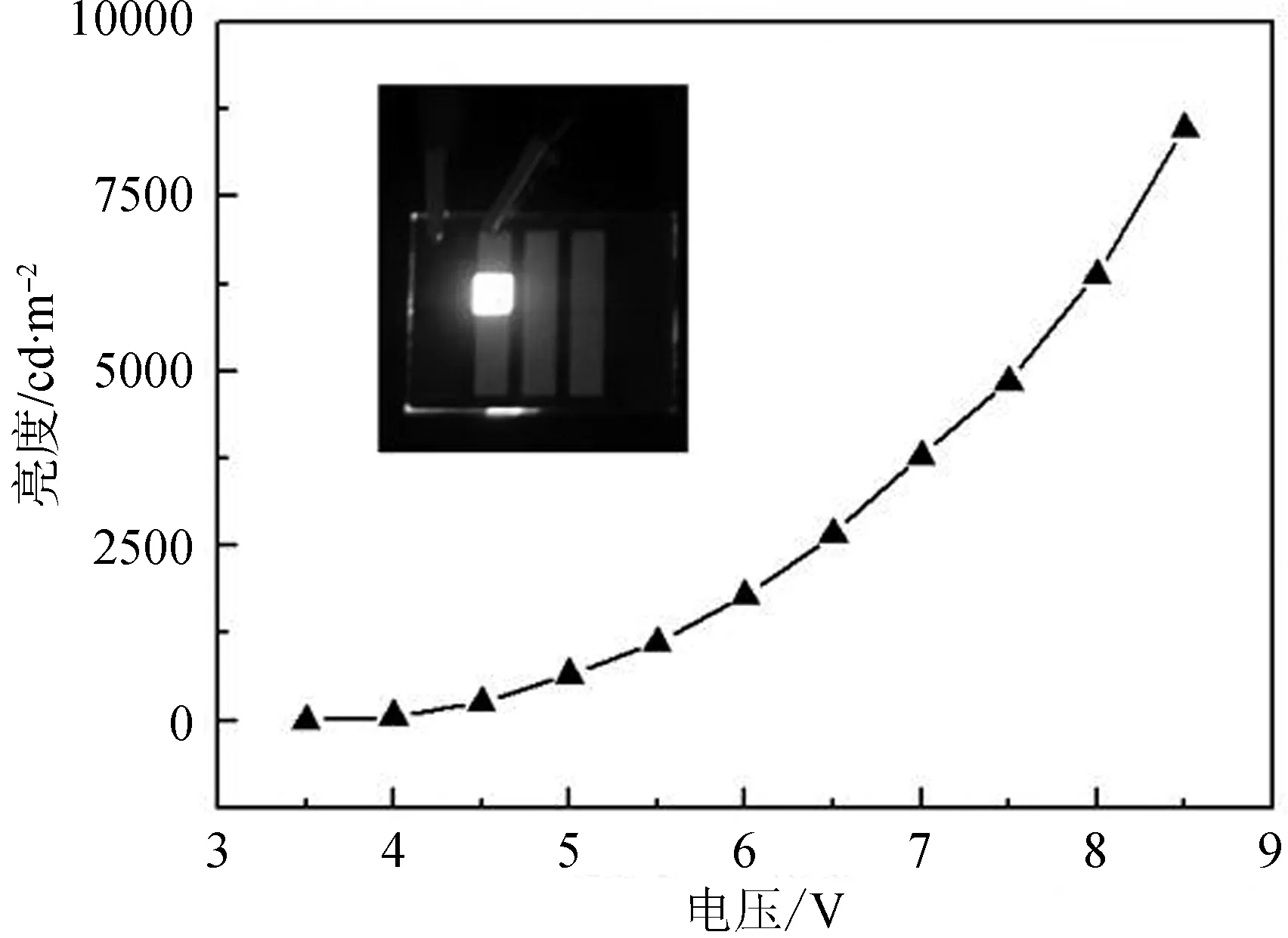

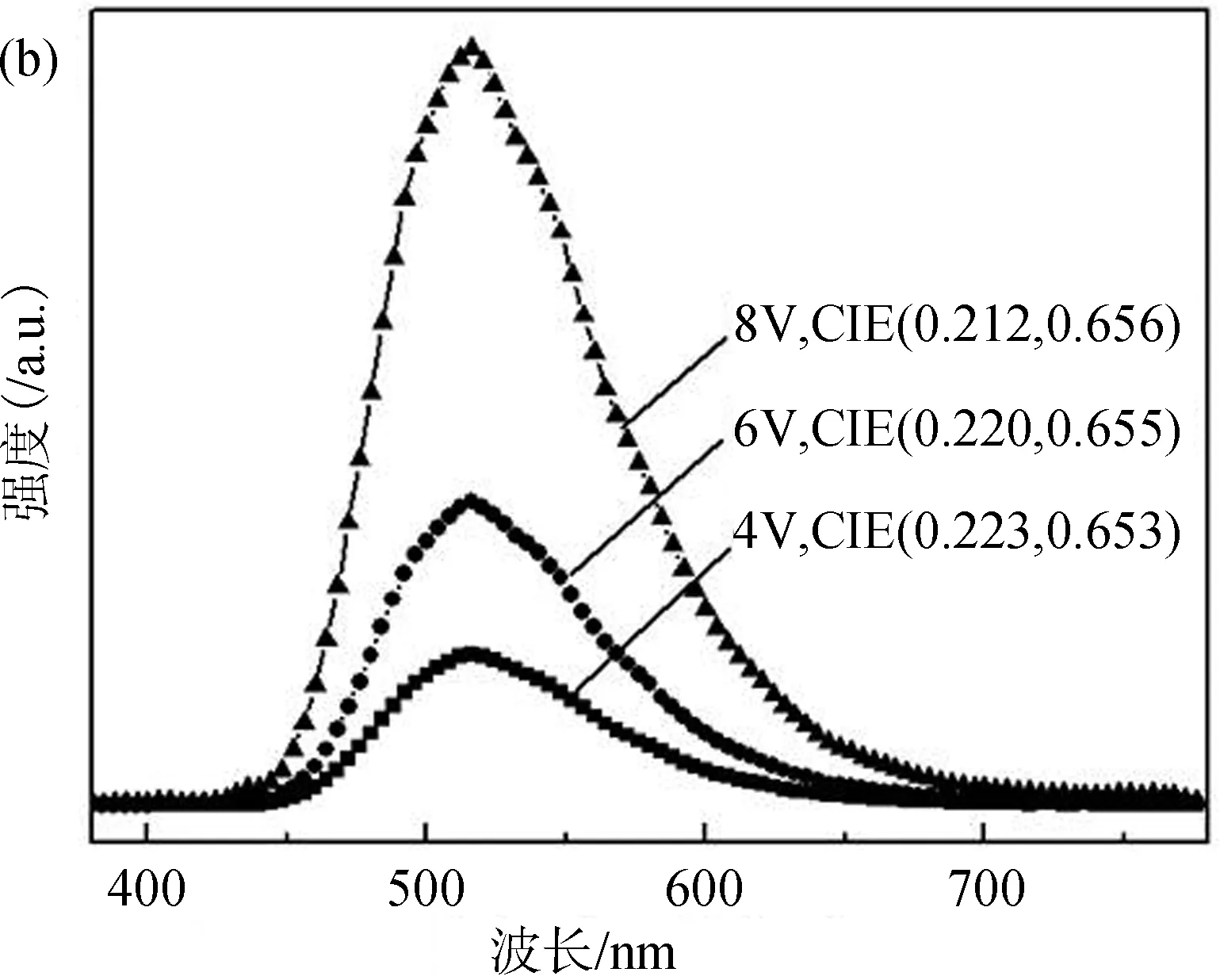

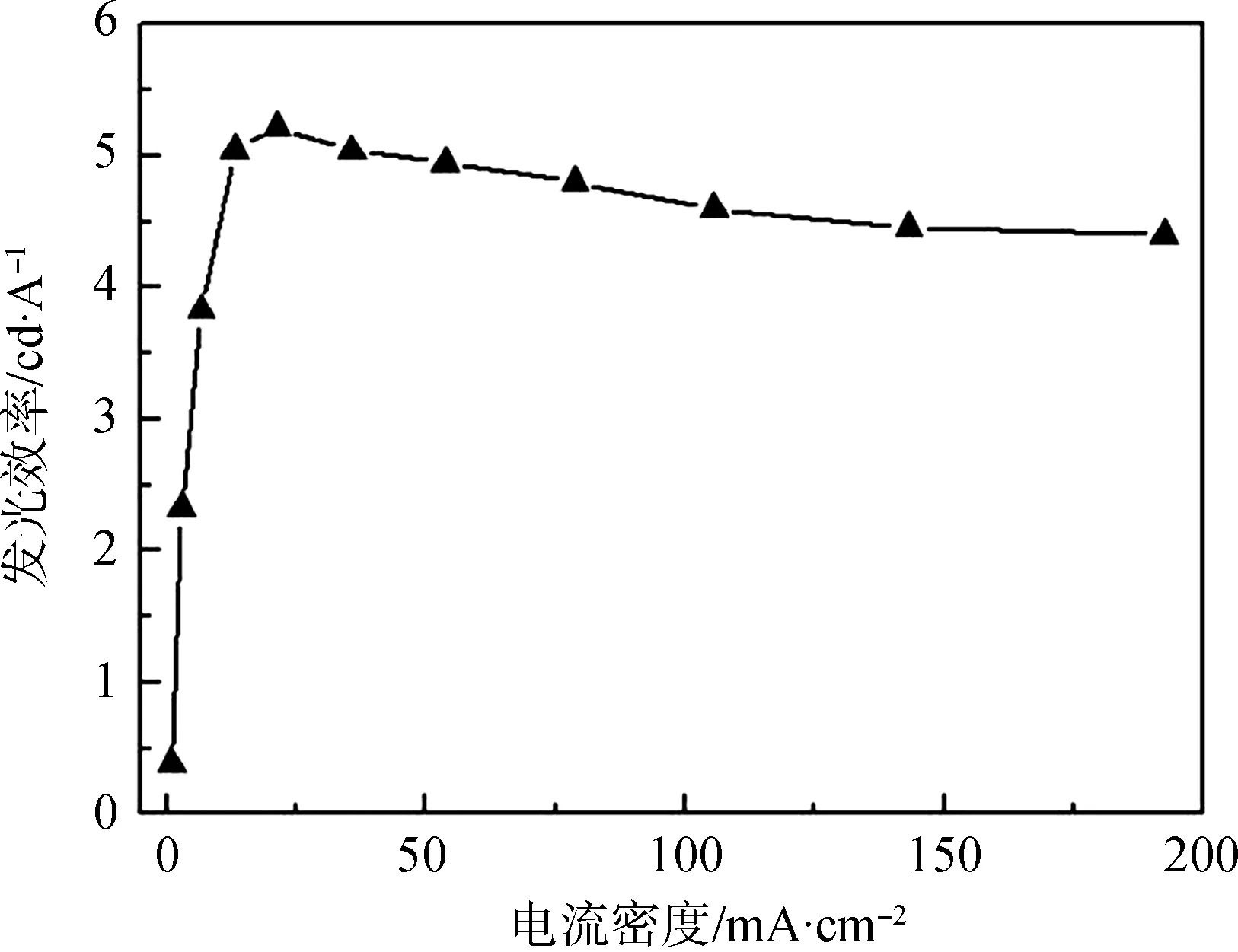

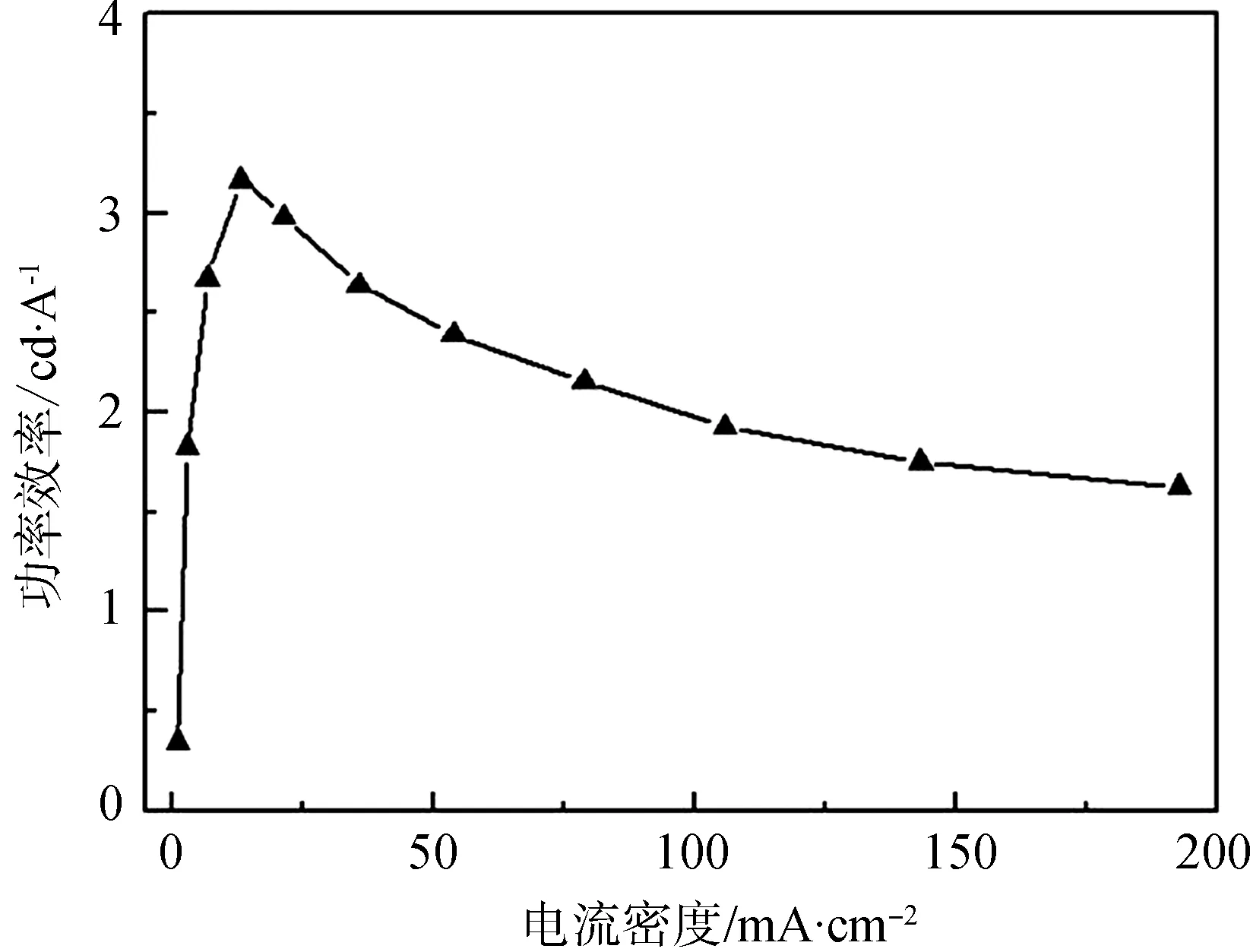

根据实验测量的数据,绘出不同电压下OLED器件的亮度和光谱图,如图4所示,并在光谱图上标注出对应的色度值CIE(x,y)。根据测得的电流和发光区域的面积计算出电流密度,并绘出OLED器件的发光效率和功率效率随电流密度的变化关系,如图5(a)和5(b)所示。

(a)亮度随电压的变化关系(插图为点亮时的OLED器件)

(b)不同电压下的电致发光光谱和1931CIE色坐标

(a)发光效率随电流密度的变化关系

(b)功率效率随电流密度的变化关系

5 结束语

本文介绍的有机电致发光器件制备与表征是与材料物理、半导体器件等领域相关的前沿性本科综合实验,整个实验囊括OLED器件的结构设计、基片清洗、真空获取、气相沉积、掩膜技术、膜厚原位监控、电极制备等工艺过程,以及电学性能、光学性能、电光转换效率的表征与计算分析等内容。全面拓展了本科生对当今材料物理、半导体器件、光电子技术的前沿性认知,是迎合时代发展需求的创新性、综合型本科实验。

实验实施过程中,学生可以根据有关物理知识自主设计多层结构器件的各薄膜厚度及其功能特性,使用大型仪器设备进行薄膜材料和器件制备以及测试表征分析。通过器件的制备与测试过程使学生学会使用真空热蒸镀气相沉积仪、膜厚监测仪、机械泵、分子泵、光谱亮度计等设备,并了解其工作原理;通过器件光电性能的测试,使学生进一步了解光学性能的确定及其与电学性能的关联性,并熟悉电光转换效率的表征方法与计算,巩固材料物理、半导体器件、光电子技术中的相关知识体系。

实验为创新性、综合型实验,能够将科研与教学有机结合,使本科生充分了解科学研究的基本过程;初步认识到材料、物理、器件等多学科交叉知识对于提升实验水平和器件性能的重要性,亲身体会到“原材料—材料功能化—器件—应用”这一流水线实验过程中的先后关联性与整体协同性。教学实践表明,本实验能有效激发本科生的科研兴趣,为其今后从事科学研究做好充分的铺垫。