明文徵明《拙政园诗画册》蕴涵的文人园林美学思想

2018-09-08刘耕

刘 耕

会心处不必在远。

明代文徵明曾留下大量关于园林和书斋的绘画,而《拙政园诗画册》则是其中相当重要的一部作品。他以清简萧疏的笔墨,描绘出拙政园的三十一处景致,并各系以诗。画中一汪浅水,数痕远山,一座空亭,几株花木,充满着幽远而隽永的文人意趣。文人在园林中,卸脱人事的烦扰,远离世俗的喧嚣,静对满园风光,仿佛融身于水影山色之中。

从艺术性的角度来看,《拙政园诗画册》风格有别于文徵明其他园林斋室图,不是细腻而工致地刻画园林的景物和室内的陈设,如《东园图》《真赏斋图》等;而是多用淡墨简笔,不加设色,构图简单,长于“留白”,以此营造文人意境。

从画家交游和创作的角度来看,在文徵明诸多园林斋室画的“赞助人”中,王献臣和文徵明的关系可说是最密切之一。据周道振先生的《文徵明年谱》,文徵明和王献臣的交往始自1500年。此后,文徵明多次受邀前往王献臣园林中游赏,并吟诗作画。由两人之交往,亦可推证《拙政园诗画册》并非草率的程式之作,而是寄托了画家和友人相似的人生志趣。

总的来说,《拙政园诗画册》是文徵明园林美学思想的集中体现,亦是文徵明和王献臣退居吴中,逍遥自适的人生志趣的书写。在他眼里的园林不只是一片供人居住的空间,更是文人在政治之外,以另外的方式实现自我之意义的地方。退居园林,是从名利场中抽身而出,经营自己生命的家园。本文就从文徵明诗文中既有的观念出发,围绕《拙政园三十一景图》,阐发其园林美学思想。

一、会心与意远

“会心不远”,是中国古代园林美学的重要精神。其说始见于《世说新语·言语》:“简文入华林园,顾谓左右曰:‘会心处不必在远,翳然林水,便自有濠、濮间想也,觉鸟兽禽鱼自来亲人。’”会心,不是通过外在环境的改变远求心灵的安适,而是注重心灵的体验和契会,在寻常的景物中谢却尘俗的搅扰,宛若庄子笔下的水中游鱼,忘身于江湖之中,与鸟兽禽鱼相遨游,相亲适。而文徵明对此思想有所发挥,既强调“会心不远”,又强调“意远”。既强调不必远遁山中追求心灵的安适,身边的一汪浅水、数尾游鱼,即是当下的乐处;又强调心灵超越出时空的束缚,悠游在圹埌的宇宙中。

拙政园的营造,就体现了“会心”和“意远”的美学精神。拙政园位于娄、齐二门之间,苏州城内。《若墅堂》题道:

虽在城市而有山林深寂之趣。昔皮袭美尝称鲁望所居“不出郛郭,旷若郊墅”,故以为名。

诗道:

会心何必在郊坰,近圃分明见远情。

绝怜人境无车马,信有山林在市城。

画中则绘竹篱草堂,依于城门之下,一文士正缓步徐行,后一僮仆拄杖相随。诗与画表达:不必前往远离人境的郊野居住,结庐人境之中,既有山林之趣,亦有与我的心灵相契合的妙境。这是“会心不远”的体现。

在文徵明看来,虽然园林并不远离人境,但园居者却能在园中“见远情”。“意远”,是心灵的超然与远游。“会心”之“不远”和“意远”并不相悖,“不远”强调的是祛除心灵与外物的距离和隔膜,“意远”则强调精神的超越。

“意远”的精神,在《意远台》这一幅图中表现得淋漓尽致。该图绘一人伫立于水边高台,独对苍茫烟水。诗道:

闲登万里台,旷然心目清。木落秋更远,长江天际明。白云渡水去,日暮山纵横。

园林为居者创造了凭高望远的空间。在远眺中,居者超离尘俗的昏昧和局促,心目俱清,襟怀旷然,思绪飘飞至渺远的天际,山河万里,都容纳于胸中。末句颇合《二十四诗品》的“超诣”之境。该品道:“匪神之灵,匪几之微。如将白云,清风与归。远引若至,临之已非。少有道契,终与俗违。乱山乔木,碧苔芳晖。诵之思之,其声愈希。”“超诣”,形容的是“超越尘俗”的“旨趣”,是通过性灵的超越而体验到的一种“玄远”之旨。但这种体验,并非源自神秘的宗教或抽象的观念,而恰恰就在当下的“清风白云”间。在精神的超越中,应泯除刻意的追寻,超越物我的分际,最终融身于造化的洪流中。“乱山乔木,碧苔芳晖”的诗境,呈现了通过精神的远游而体验到的“玄远”之旨。乱山乔木,千秋之古;碧苔芳晖,须臾之景。在当下的不期而遇中,时间的藩篱被打破,万物呈现为一个完足、自在的世界。在文徵明的“意远台”诗中,精神的远足所体验的境界是相似的:白云悠然,飘度流水,夕阳西下,乱山纵横。万物摆脱了我种种尘念的系缚,自兴自化,孤锋迥秀,片月行空。“意远”和“超诣”,充满了禅宗和庄子哲学的精神。

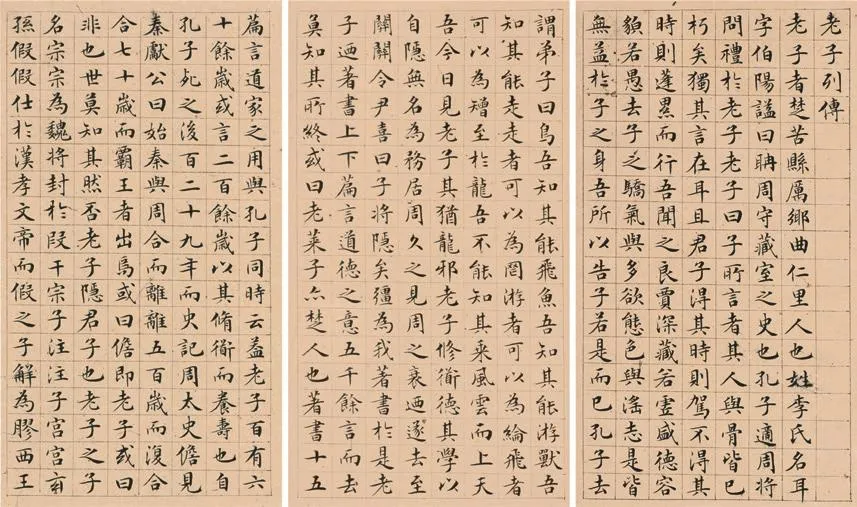

文徵明《品茶图》

文徵明《老子列传》(局部)

“会心”和“意远”的思想意味着:园林在满足文人城市居住生活的同时,还隔出了一片清幽之地,为其心灵提供了远游和超诣的可能。

二、梦隐

“梦隐”,是拙政园中重要建筑的名字。这一名称,揭示出王献臣修筑拙政园的深层原因。它还揭示出园林对于文人生活的重要意义——对于从功名利禄的尘梦中惊醒的文人而言,园林为他们提供了安顿的家园。文人隐居其中,仿佛从时间的流转和世事的无常中抽身而出,归栖于仙境。

文徵明在《梦隐楼》画后,说明了“梦隐楼”名字的由来:

君尝乞灵于九鲤湖,梦隐“隐”字。及得此地,为戴颙、陆鲁望故宅,因筑楼以识。

这一则典故,为“拙政园”和“梦隐楼”增加了如梦如幻的意味。考察文徵明《梦隐楼》诗,以及整本诗画册,“梦隐楼”之“梦隐”至少有这样三层意思。

(一)因梦而隐

九鲤湖占梦,相传颇为灵验。如唐寅据传曾祈梦于九鲤湖。祝允明《梦墨亭记》载:“曾儌朕于闽之神,所谓九鲤湖者,梦神惠之墨万个。”朱国祯《涌幢小品》载:“唐子畏乞梦仙游九鲤神。梦惠之墨一担。盖终以文业名。年五十四卒。无子。唐自作梦墨亭。祝枝山有记。”从唐寅的故事可知,在时人看来,九鲤湖的占梦,所预言的是一生的际遇和事业。而王献臣占得“隐”字,似乎冥冥之中,注定要造园而居,以退隐为生涯。文徵明诗道:

林泉入梦意茫茫,旋起高楼拟退藏。

从这个意义上,拙政园的兴造,是对“林泉之梦”的回应与实现。仕途不谐,不如退而藏身,以遂林泉之好。

(二)梦中之隐

“梦隐”是对“人生如梦”的一种领悟。文徵明《梦隐楼》诗道:

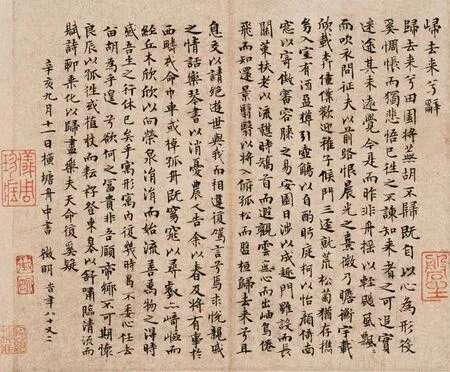

文徵明《归去来兮辞》

枕中已悟功名幻,壶里谁知日月长。

“枕中”句,用《枕中记》“一枕黄粱”之典故。“黄粱梦”是对人生的隐喻,几十年争名逐利宠辱浮沉,富贵荣华转眼成空,到头来不过大梦一场。文徵明《槐幄》诗道:“梦回玄蚁争穿穴,春尽青虫对吐丝。”《槐雨亭》诗道:“老来不作南柯梦,犹自移床卧晚凉。”前句用《南柯太守记》和“庄生梦蝶”之典故,同样喻指人生如幻。后句则说明,园主早已从功名之梦中苏醒,安享悠闲的光阴。

(三)隐于壶天

人生如梦,而拙政园则恍如梦中再造的另一重梦境,所谓“壶里谁知日月长”,园主在园中,仿佛置身于超越俗世的洞天仙境。“壶天”之典故来自《神仙传》。壶公“常悬一空壶于坐上,日入之后,公辄转足跳入壶中,人莫知所在”。“既入之后,不复见壶,但见楼观五色,重门阁道,见公左右侍者数十人。”

自唐代起,诗人常好表达“壶天”之境。李白诗道:“余尝学道穷冥筌,梦中往往游仙山。何当脱屣谢时去,壶中别有日月天。”元稹《幽栖》诗道:“尽日望云心不系,有时看月夜方闲。壶中天地乾坤外,梦里身名旦暮间。”白居易《酬吴七见寄》道:“竹药闭深院,琴罇开小轩。谁知市南地,转作壶中天。”诗人得“壶天”,不必远游仙山,入壶中,即遁离尘世,潜入仙境。然而,对于诗人而言,“壶天”并不只是道人追慕的仙境。正如白居易诗所叙,一座深院,一间小轩,数竿修竹,置酒与琴,方寸之地中,即有性灵的大空间,隔绝俗尘,超然物外。“小园”即是一片“壶天”的思想,对后世的园林影响颇深。

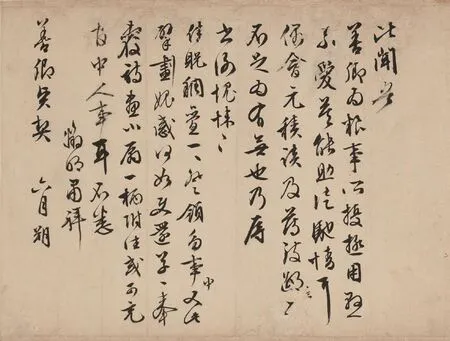

文徵明尺牍

文徵明在《拙政园诗画册》中,也将园林视作一片壶天仙境。他的《瑶圃》诗道:

瑶台玄圃隔壶天,远在沧瀛缥缈边。若为移得在尘世,主人身是琼林仙。

是说拙政园将壶天瑶台之仙境移来尘世,而主人则仿佛是仙境中的仙人。而这仙境,其实并非尘世外的飞升之地,而是主人以空灵的心胸在世间营造的栖居之所。又《深静亭》诗道:“睡起龙团熟,青烟一缕浮。”时光在悠然的心境中,也变得格外绵长,因而园中仿佛别有洞天。《小飞虹》诗则道:“我来仿佛踏金鳌,愿挥尘世从琴高。”诗人到园中,兴起“升仙”之感,欲脱离尘世,飞入仙境。

这片仙境,为失意的文人提供了避居的理想世界。文徵明《梦隐楼》诗末句道:

回首帝京何处是?倚栏惟见暮山苍。

《瑶圃》诗道:

当年挥手谢京国,手握寒英香沁骨。万里归来抱雪霜,岁寒心事存贞白。

这两句诗,是写园主在帝京梦断,政治理想破灭后,只有怀抱冰雪之志,退居故里。这也是对文徵明自己经历的写照。然而,退隐并不意味着他们对士大夫责任的放弃,而是保全自己高洁品性的无奈之举。

文徵明《草堂十志册》(局部)

《梦隐楼》画中,绘云山连绵,高耸于楼前,遮断远景。这种对山之高的描绘,《拙政园诗画册》中仅限于此处。云山隔断尘梦,京城遥不可望,园主只有归栖于山水中的小楼,在“仙境”中寻求心灵的慰藉。

三、造园之妙

根据《拙政园诗画册》的描绘,拙政园中的许多景致,营造颇得古代诗画的意境。这些诗画,未必是对园林原貌的如实描绘,但却反映了文徵明的园林美学观念。

画中园林的理水非常巧妙,既有“小沧浪”“意远台”的辽阔水景;又有“竹涧”屈曲回环的流泉,似可临溪听泉,枕石漱流;还有“钓”图中芦苇瑟瑟的画面,颇有吴镇《芦花寒雁图》的画境;以及芙蓉隈旁生满芙蓉荷叶的池塘。又如“水华池”,中有红、白莲,有“江南可采莲,莲叶何田田”的诗境。在《水华池》一图中,文徵明的构图颇似马远,只在画面右下侧绘出水岸,岸上树木丛生,岸边荷叶田田。画面的大部分,均是茫茫的水景。而《深静亭》一图中,深静亭面朝水华池,此处,文徵明却在亭前绘出丛竹、曲岸和矮坡环绕的一小池浅水,点缀幽兰、荷花和莲叶。亭子坐落于水面和竹林围出的深幽空间中,突出了“深静”之意。画面封闭的处理,有些似文徵明的《绝壑高闲图》。只看画面,绝难让人联想到前幅中“浩淼”的“水华池”。文徵明绘画对水景的有意变幻,恰说明在文徵明看来,园林水景应呈现出丰富的面貌,营造出不同的意境。

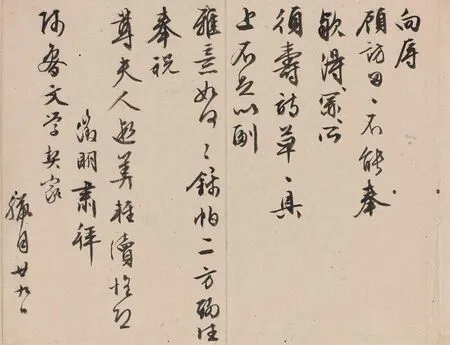

文徵明尺牍

画中的景致,往往暗示着“可望”与“可游”。陈从周先生说:“园有静观、动观之分,这一点我们在造园之先,首要考虑。何谓静观,就是园中予游者多驻足的观赏点;动观就是要有较长的游览线。”拙政园则综合了陈从周所说的“动观”与“静观”之妙,为居者提供了丰富的驻足点和游览线。如《小飞虹》图,绘一文士正策杖徐行于虹桥上,从梦隐楼步向若墅堂,沿途欣赏桥下的波流,岸边的松竹,和清雅的楼阁。策杖行游的文士,是中国古代绘画中常见的母题,吴门绘画中,这一形象更比比皆是。《拙政园诗画册》中,策杖行游还出现于《若墅堂》《嘉实亭》中。《嘉实亭》图中,绘一文士正拾级而上,走向高台上平临一片空阔的小斋。《蔷薇径》中,两人则漫步于花径上,时而驻足对谈。诗道:“窈窕通幽一径长,野人缘径撷群芳。不嫌朝露衣裳湿,自喜春风屐齿香。”曲径通幽,又有群芳烂漫开于路旁,招引人的游兴。

表现“静观”的画面则更多。《倚玉轩》图,则绘一文士正驻足于轩外的栏边,欣赏碧玉万竿。《小沧浪》图中,两个文士在水槛中倚栏而坐,槛外碧波万顷,对岸嘉树葱茏。《钓》中,文士未曾持竿垂钓,而是盘坐于石矶之上,欣赏“粼粼”的水波和芳草萋萋的汀洲。此外,《深静亭》《志清处》《待霜亭》《听送风处》《玫瑰柴》《槐幄》《槐雨亭》《玉泉》等图中,均有这种“坐赏风光”的描绘。

还有一些图景通过空斋、空亭、栏杆的描绘,则已勾画出预设的观景处和驻足点。如《繁香坞》,空旷的草堂中置两张圆凳,斋外繁花葳蕤,如有香味弥漫画卷中。一童子正端着茶壶走向草堂。画中草堂应是闻香品茗,饱览春光的好地方,但作者却并未画出审美活动中的文士,而是留出空白,暗示将步入堂中的文士和他们之间的茗饮对谈。而画面的空堂,似乎还招引观画者自己亲身往园中一游。诗道:“杂植名花傍草堂,紫蕤丹艳漫成行。春光烂漫千机锦,淑气熏蒸百和香。自爱芳菲满怀袖,不叫风露湿衣裳。高情已在繁华外,静看游蜂上下狂。”作者有意不绘“游春者”,也许是反映园居者的“高情”——仿佛抽身于画中的明媚鲜妍之外,静观世间的狂蜂浪蝶。

其中部分画,还有意地营造出一种“无人之境”。如《水华池》,有些似倪瓒“一河两岸”的构图,一汪池水隔开两岸,一座空亭伫立岸旁。但这幅画,表达的并非倪瓒画中寂寞寥落的人生孤旅,而是“一片横塘意,何当棹小舟”的清闲与风流,诗中则描绘出碧水涵容天光,荷花淡雅明净的风景。在园中无人到访的地方,也默默运化着一片美不胜收的世界,留待一叶小舟,泛入花光水色间。这种“无人之境”,类似苏轼笔下的“空山无人,水流花开”之境。

王国维在《人间词话》中曾区分出“有我之境”和“无我之境”。“‘采菊东篱下,悠然见南山’,‘寒波淡淡起,白鸟悠悠下’,无我之境也。”“无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物。”“无我之境”中,万物脱离了人的观念和情感,如其自然地呈现。而人也忘却了自身,仿佛成为万物中的一员,在造化的洪流中生息。这符合庄子“物物而不物于物”的思想,不把物视作自己观照和操控的对象。《拙政园诗画册》中还有几处这样的景致,如《芭蕉槛》图中,栏杆之畔,一块湖石,几株芭蕉,在角落里静静伫立。《竹涧》图中,曲水盘桓,幽篁丛生。诗道:“夹水竹千头,云深水自流。”营造了一片清幽深寂的世界。末句则道:“最怜明月夜,凉影共悠悠。”明月在天,人影竹影徘徊地上,交融一片,物我的分别被彻底泯除。

四、丘园养素

《林泉高致》曾提到:“丘园养素,所常处也。”嵇康《幽愤诗》道:“托好老庄,贱物贵身。志在守朴,养素全真。”养素全真,是指葆养自己生命的本然之性。“养素”的观念,据嵇康之言,受到了老庄思想的影响。如《老子》有“见素抱朴,少私寡欲”之句。《庄子·刻意》则提到“能体纯素,谓之真人。”王弼在《老子指略》中以“素朴”为合道的状态,所谓“见素朴以绝圣智”,“素朴之道”。生命的素朴,也意味着心灵的纯洁和质朴。《二十四诗品》中《洗炼》一品提到:“空潭泻春,古镜照神。体素储洁,乘月返真。”“体素储洁”,受到禅宗的影响,强调洗炼心灵的功夫,使心灵回复清净无染的状态。不过,“养素”在郭熙的语境中,应该不只包含道禅的思想,也有儒家涵养心性的意义。总之,在郭熙看来,丘园是可以颐养生命,净化心灵的所在。