单导联长时程动态心电图的临床应用价值

2018-09-05谌秀玲刘鸣杨静

谌秀玲 刘鸣 杨静

24 h动态心电图是目前临床上诊断心律失常的常用技术,但该技术对于症状不频繁的患者诊断率低。研究表明,对于短暂发作症状的患者,如延长监测时间,将提高心律失常的诊断率[1]。单导联长时程动态心电图是近几年国际上开发的一种无心电图导联线的心电新技术,其监测时间长,对心电异常事件检出率高。本院自2018年3月份开展此项检查项目以来,通过佩戴单导联长时程动态心电图,发现不明原因的晕厥、一过性心律失常、发作性心肌缺血等检出率明显增高。本文主要通过三例病例来阐述单导联长时程动态心电图的临床应用价值。

1 明确晕厥病因

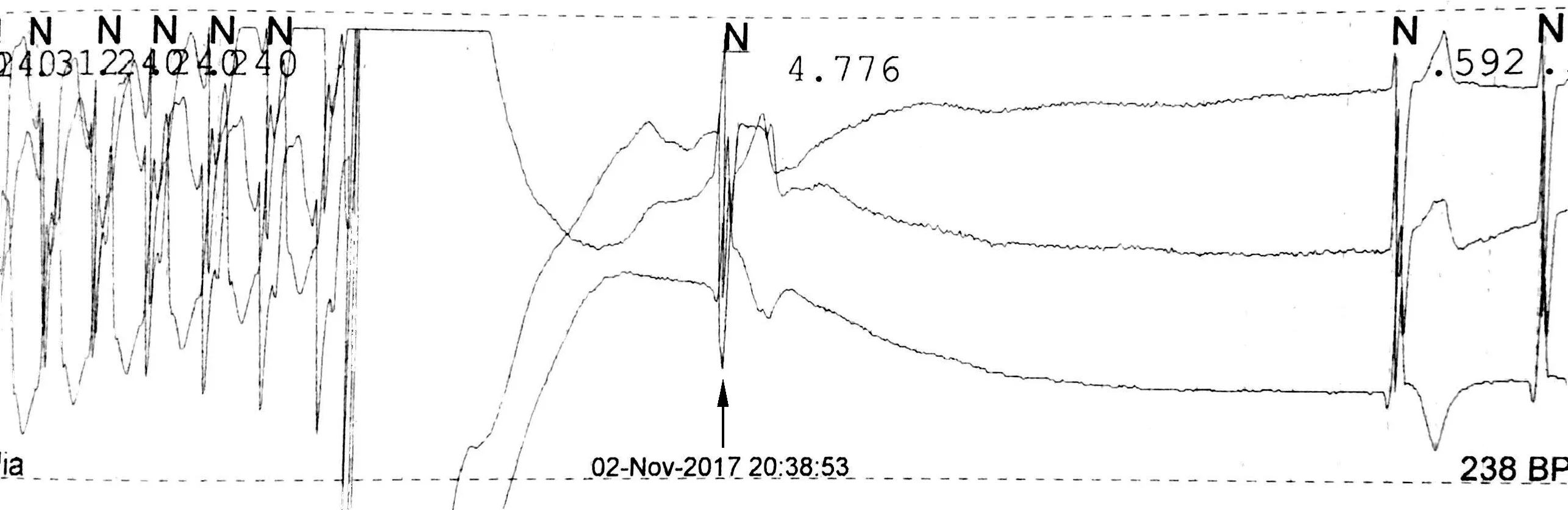

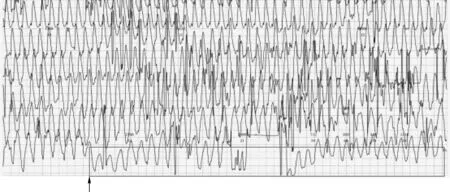

患儿,男,2岁,先天性心脏病室间隔修补术后,发作性意识丧失4次入院。入院后行动态心电图检查示:反复发作快心室率心房扑动,房室传导比多为2 ∶1,20:38时心房扑动呈现1 ∶1下传心室,心室率达290次/min。遂行电复律,患儿心律转复,但出现窦性停搏、交界性逸搏伴长间歇,最长RR间期4776 ms(图1)。考虑到患儿未发作意识丧失,故分析患儿晕厥为恶性心律失常所致。建议行长时程心电监测,直至晕厥发作,以明确病因,初步预计监测1个月。选择上海心云医药Mr.Wear心电贴单导联监测,记录到第27天时,患儿出现一过性意识丧失、抽搐等表现,持续数分钟。后台实时监控亦同时报警,立刻回顾心电数据,心电监测显示患儿心电图由心房扑动2 ∶1下传演变为1 ∶1下传,呈现宽QRS波心动过速,后逐渐蜕化为心室扑动。分析心室扑动的发生是由于心室率过快,导致RonT诱发恶性室性心律失常(图2),心电贴完整记录了整个发生、发展和转归过程,明确了晕厥病因。在该患儿治疗方案的选择上,经过多次讨论认为患儿低龄、低体质量,既无法植入ICD,亦无法常规行射频消融,目前最恰当的方法为药物控制快速心律失常,同时植入起搏器保驾护航,避免心室率过慢。择期在全麻下行永久起搏器植入术,术后病情稳定,出院继续给予抗心律失常治疗。

箭头所示为电击复律

图2 1 ∶1心房扑动蜕化为心室扑动

要准确诊断心律失常性晕厥,最好是在晕厥发作时能记录到相应的心电活动,而大多数患者因晕厥发作短暂,因此行常规心电图检查时,往往不能及时记录到晕厥发作时心电图,而行24 h动态心电图也常因晕厥发作频率低,难以捕捉到病情发作时心电活动,从而难以明确心律失常的性质。患儿住院期间未发作晕厥,只有延长记录时间尽量捕捉到晕厥时的心电图才能明确心律失常的性质。为了延长动态心电图记录时间,可植入性Holter的问世在某一程度上解决了这一问题,但这种技术有创,操作复杂,价格昂贵[2]。本例患儿年龄小,皮肤脆弱,最适合的就是使用单导联长时程动态心电图来延长监测时间以明确病因。

2 房颤的筛查和术后随访

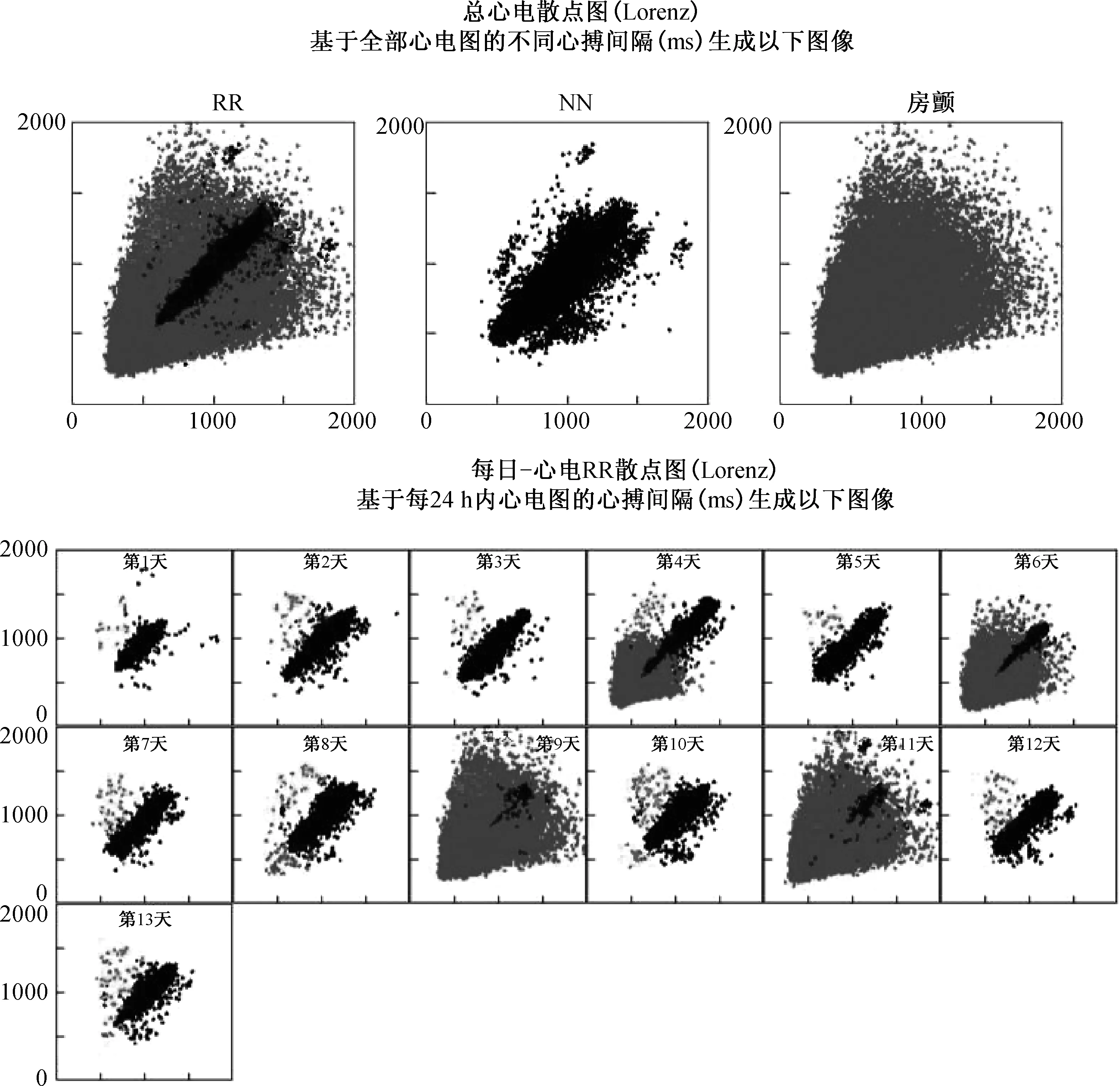

患者男,59岁,发作性心慌6年,平均每周2~3次,6年来发作持续时间逐渐延长。门诊心电图、动态心电图多次检查无异常。医生建议行单导联长时程动态心电图监测,选择上海越光PE-C型动态心电记录仪监测15 d。由于房颤的散点图具有特征性的“扇形”改变,相较于从心电图片段上寻找房颤发作起始更为直观和准确[3],因此我们选择Lorenz散点图进行观察,确认是否发生了房颤。结果发现在监测的第4、6、9、11天出现阵发性房颤(图3),择期行射频消融术。

房颤是临床最常见的心律失常,Framingham报道,其发病率在1%左右,且随年龄增长而增高,65岁以上人群房颤发病率高达5%,75岁以上人群房颤发病率可高达10%[4]。对于阵发性心房颤动的患者,单导联长时程动态心电图检出率明显高于常规动态心电图。

射频消融术是治疗房颤的有效方法,但射频消融术的根治率受很多因素影响而易出现AF复发,所以术后判断射频消融是否成功,房颤是否复发非常重要。专家建议:射频消融术后患者需要在术后3个月、1年进行至少连续7 d的心电监测。

研究发现:在术后3个月和1年的远期随访中,与传统24 h动态心电图相比,单导联长时程心电监测能够提高无症状或有症状房颤的检出率,同时准确的成功率和复发率对评价不同方式房颤消融术的价值有着重要的意义。

图3 监测期间患者总心电散点图及每日心电散点图

3 检出发作性心肌缺血

患者男,51岁,9年前开始间断无明显诱因于早晨8点左右感胸闷不适,持续20 min左右可缓解,3个月前患者再次发生不适,均于早晨8点左右发作,于我院住院治疗,行冠脉造影检查示单支病变,予以药物治疗。建议行单导联长时程动态心电图监测30 d捕捉症状发作时心电图。于监测第2天早晨08:48出现胸闷不适,回顾期间心电监测记录显示ST段由正常等电位线逐渐抬高(图4),考虑冠状动脉痉挛,予以药物治疗。

许多研究表明,24 h动态心电图能检测出更多的心肌缺血事件,12导联能检测各个部位的心肌缺血,而单导联长时程动态心电监测可能会造成心肌缺血的漏诊,但由于其监测时间长,因此对阵发性心绞痛的诊断效率可能高于常规动态心电图,但尚需临床数据证实[2]。

4 讨论

动态心电图自1961年应用于临床后,应用范围日益广泛,对临床的价值也日益凸显,主要应用于心律失常和冠心病的诊断。与心律失常和冠心病有关的症状主要是心悸、心慌、胸闷、胸痛、晕厥或先兆晕厥等,这些症状常常是偶然发生的,在症状发生时由于一些客观的原因很难及时记录到当时的心电图,也无法确定这些症状和心电异常事件的关系。24 h动态心电图由于长时间不间断的记录能获得大量的数据,使心律失常、心肌缺血等一过性心电异常事件的检出率大大提高[5],但由于其监测时间相对不够长有其局限性,本文三例病例均是多次行普通心电图、动态心电图检查无法明确病因,最终通过单导联长时程动态心电图而得以确诊。据文献报道:24 h动态心电图能使2%~10%的晕厥患者得到明确诊断,植入性Holter能使晕厥诊断成功率达80%以上[6],心电监测连续监测2~8 d,心律失常检出率从65%上升至98%,单导联长时程动态心电图其监测时间长达1个月甚至更长时间,基本上可以达到可植入性Holter的技术要求,是可植入性Holter的理想替代技术之一[2]。

单导联长时程动态心电图仪器体积小,重量轻,无导线,无创伤,操作简单,不影响任何日常活动和运动,患者耐受性强。只需贴在胸部指定位置,可记录1~30 d甚至更长时间的心电活动,相当于一台便携式心电图机,能在患者的最自然的状态下记录各种心律失常,诊断各类相关症状和心律失常的关系,生成心律失常发作频度的趋势图,并对每小时发作的各种类型心律失常的信息进行汇总,生成数据表格,为心律失常的诊断提供重要依据;对房颤的筛查和术后随访也有非常重要的诊断和指导意义,并辅助诊断心肌缺血。由于监测时间长,诊断率高,对确诊后的治疗有重要的指导意义,避免了不必要的高风险、高费用、大创伤的诊断和治疗措施,是诊断心律失常的新技术,弥补了医院现有心电监护、检测手段的空白。在我们的临床应用过程中,我们发现,单导联长时程动态心电图适用的人群包括:① 多次行普通心电图、动态心点图、直立倾斜实验等仍不能明确晕厥原因的患者;② 临床上偶有心慌、心悸等偶发性和阵发性心律失常患者或无症状性心律失常患者;③ 房颤术后的随访;④ 阵发性无痛性心肌缺血或阵发性心绞痛患者;⑤ 马拉松、登山运动、高原运动等运动医学领域;⑥ 老年人心电监护。特别是不明原因的心律失常,相对于可植入性Holter,更容易在临床推广。