提高酱香(碎沙)酒产质量的实验研究

2018-09-04吴广黔郭启鹏马宗杰

吴广黔,娄 咏,刘 波,郭启鹏,马宗杰

(贵州省轻工业科学研究所,贵州贵阳550007)

贵州省仁怀市是中国酱香型白酒的主产区。近年来,随着推广宣传力度的不断加大,酱香型白酒越来越受到消费者的喜爱,发展空间很大。在酱香型白酒生产过程中,制曲是基础,酿酒是根本,贮存勾兑是关键,制曲在酿酒过程中起着至关重要的作用。可以说没有高质量的曲药就没有高质量的酱香酒。

酱香型白酒根据原料情况分为部分粉碎和完全粉碎。原料部分粉碎的酱香型白酒俗称梱子酒,其酒质好,但出酒率较低;而原料经过完全粉碎的酱香型白酒,俗称碎沙酒,产量占到茅台镇酱香型白酒总产量的50%以上,其出酒率较高,但酒质较差。如何在保证酒质的情况下提高酱香型白酒的出酒率,或在保证出酒率的情况下提高酒质,甚至如何既能提高出酒率又能提高酒的质量,越来越引起业内人士的关注,这也是我省酱香碎沙酒所面临的一个共性问题。

贵州省轻工业科学研究所在继承两次茅台试点成果的基础上,从茅台酒大曲和酒醅中分离筛选到多种性能优良的产酱香微生物菌种。利用这些菌种研发成功的麸曲酱香“黔春”酒、“筑春”酒在第五届全国评酒会上获银奖,被评为国家级优质酒。本实验研究以酱香曲药为重点,从微生物工程着手,将从茅台酒大曲和酒醅中分离得到的多种优良产酱香微生物菌种配合高效生物酶类制成特色酱香功能曲,用于原料完全粉碎的酱香型白酒生产,既能提高酱香型白酒的质量,又能提高其出酒率,并在酱香型白酒企业中推广应用,这对提高我省酱香白酒企业的经济效益和社会效益具有重要意义。

图1 特色酱香功能曲生产技术路线

1 材料与方法

1.1 材料

原料:优质酱香大曲、麦麸、特色功能菌(白曲、酵母、细菌)、糖化酶、活性干酵母。

仪器:气相色谱仪。

1.2 试验研究路线

1.2.1 特色酱香功能曲技术路线

本试验研究按图1的技术路线进行。

1.2.2 酿酒研究技术路线

先通过两个批次实验优选出特色功能曲复配方案,再用优选方案按照碎沙酒生产工艺进行两个批次的酿酒实验,得出实验结果。

1.3 试验方法

针对茅台镇50%以上酱香型白酒其原料是完全粉碎的实际情况,将从茅台酒大曲和酒醅中分离优选得到的特色功能菌酵母5株、产酱香细菌6株,以麦麸为载体,配以白曲1株,分别制成纯种曲,以提高酒质和出酒率为标准,通过实验研究,以恰当的比例和酱香大曲、糖化酶、活性干酵母复配,制成特色酱香功能曲,用于原料完全粉碎的酱香酒生产,达到既提高酒的质量又提高出酒率的目的。

1.3.1 功能微生物曲配比方案

一号曲:白曲30%,细菌40%,酵母30%。

二号曲:白曲30%,细菌60%,酵母10%。

1.3.2 酿酒用曲复配方案

第一批次、第二批次酿酒用曲复配方案:大曲70%,10万单位糖化酶3%,活性干酵母2%,功能微生物曲25%。一号曲、二号曲各为一个方案。

第三批次、第四批次酿酒用曲复配方案:大曲70%,10万单位糖化酶3%,活性干酵母2%,二号曲25%。

1.3.3 酿酒用曲量

总用曲量为10%,按投粮量计算。

1.3.4 酿酒窖池选择

各批次酿酒实验窖池数为2个,对照组窖池数为4个。

2 结果与分析

2.1 出酒率计算及酒样气相色谱分析

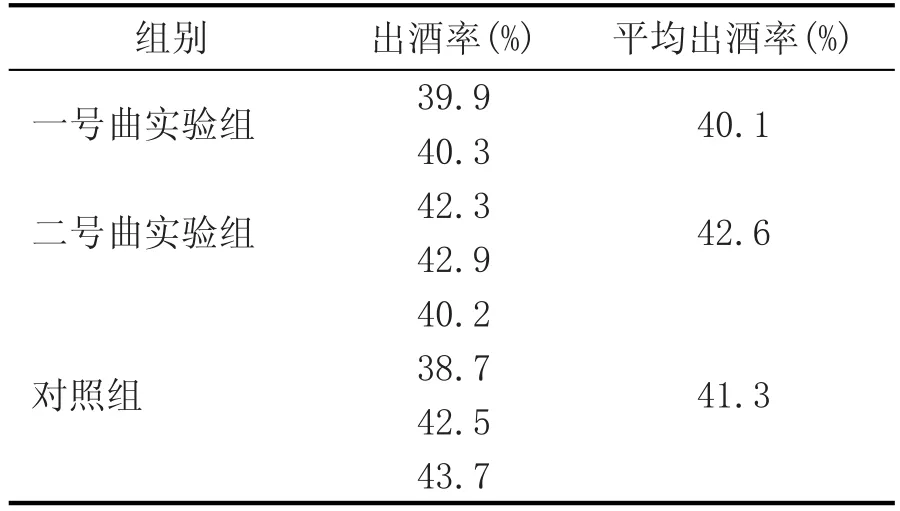

第一批次、第二批次酿酒实验出酒率见表1、表2(以54%vol计)。

表1 第一批次酿酒实验出酒率记录表

第一批次、第二批次、第三批次实验酒样气相色谱分析结果见表5。

由表1、表2可以看出,使用功能曲的窖池与对照组窖池相比,第一批次酿酒出酒率一号曲略低于对照组窖池,二号曲已高于对照组窖池;第二批次酿酒出酒率一号曲和二号曲均高于对照组窖池。同时,二号曲出酒率在第一批次和第二批次酿酒实验均高于一号曲。

表2 第二批次酿酒实验出酒率记录表

吡嗪类化合物是酱香型白酒的重要风味组分。由表5可以看出,第一批次、第二批次酿酒实验,通过分别加入一号及二号曲所产白酒中的吡嗪类化合物含量均有一定提高,但由于总体含量仍然相对较低,因而对白酒酱香风格的整体提升效果还有待观察。其中,一号曲第一批次、第二批次所产酒样的三甲基吡嗪和四甲基吡嗪平均含量分别比对照样提高10%和78%;二号曲第一批次、第二批次所产酒样的三甲基吡嗪和四甲基吡嗪平均含量分别比对照样提高55%和88%;2-乙基-6-甲基吡嗪含量也有一定提高。因此,通过第一批次、第二批次酿酒试验,无论从出酒率或酒质上,确定第三批次、第四批次酿酒实验优选二号曲。

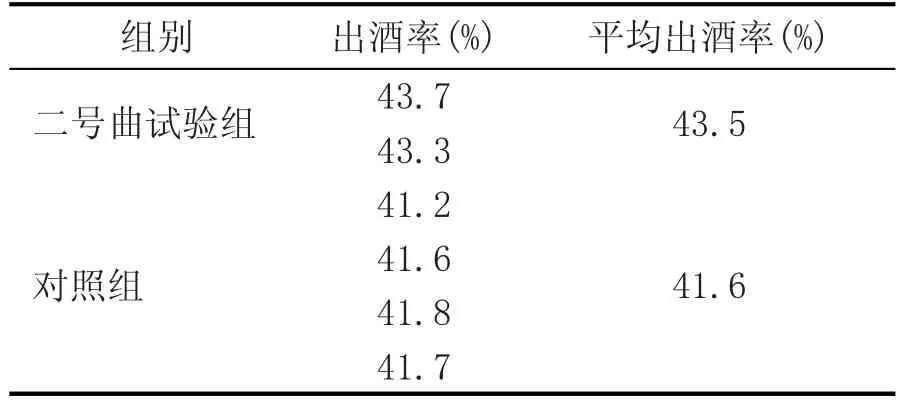

2.2 第三批次、第四批次酿酒实验出酒率

第三批次、第四批次酿酒实验出酒率见表3、表4。

表3 第三批次酿酒实验出酒率记录表

表4 第四批次酿酒实验出酒率记录表

表5 第一批次、第二批次、第三批次酒样气相色谱分析结果 (mg/100 mL)

由表3、表4可以看出,二号曲实验组各窖池出酒率均高于对照组。其中,第三批次平均出酒率比对照样提高1.9个百分点,第四批次平均出酒率比对照样提高1.8个百分点,第三批次、第四批次平均出酒率比对照样提高了1.85个百分点。同时,由表5可以看出,第三批次酿酒加入二号功能曲后,3种吡嗪类化合物含量均有较大提高,而且比第一批次、第二批次都要明显,三甲基吡嗪和四甲基吡嗪含量分别比对照样提高78%和146%;2-乙基-6-甲基吡嗪含量也有较大提高。可见二号功能曲对提高酒的质量起到了明显的作用。

糠醛也是酱香型白酒的重要风味组分之一。由表5可以看出,各批次实验酒样糠醛含量均比对照样有较大提高。其中,一号曲2次酿酒实验所产酒样的糠醛平均含量比对照样提高58%;二号曲3次酿酒实验所产酒样的糠醛平均含量比对照样提高103%。

本次色谱分析跟踪测得3种吡嗪类化合物,吡嗪类化合物是酱香型白酒的重要风味组分,其含量对酱香型白酒的酱香风味具有重要作用。从吡嗪类化合物及糠醛含量的变化上可以看出,特色酱香功能曲对酱香重要风味物质的提高效果明显,同时,感官品评认为,试验酒样感官质量也明显优于对照样。后期还需要对酒样贮存后的变化再进行感官品评对比,从口感对比上得出进一步结论。

3 结论

3.1 通过特色酱香功能曲研发生产及酿酒实验研究,确定特色酱香功能曲复配方案为:优质酱香大曲70%、功能微生物曲25%(白曲30%、细菌曲60%、酵母曲10%)、糖化酶(10万单位)3%、活性干酵母2%。总用曲量为10%(以投粮食量计)。

3.2 通过4个批次的酿酒试验,经过感官品评、色谱分析及出酒率3个方面对比,特色酱香功能曲所产酱香型白酒的酱香感官风味明显优于原工艺,且酱香型白酒特征性风味组分吡嗪类化合物及糠醛的含量有较大幅度提高,平均出酒率提高了近2个百分点。

3.3 本实验研究基本达到了预期的既提高酱香酒出酒率又提高酒质量的目的。由于项目执行时间较短,尚未来得及在茅台镇进行全面的推广应用。下一步项目组将在不断完善优化特色酱香功能曲配方的基础上,在酱香酒主产区茅台镇进行全面的推广应用,以期取得较好的社会效益和经济效益。

3.4 近年来,国内强化曲的研究有不少报道,其目标要么是提高酒的质量,要么是提高出酒率,鲜有二者同时兼顾者。本实验研究利用微生物技术特别针对产量占茅台镇50%以上的原料完全粉碎的酱香酒而进行,市场针对性强,不仅充分利用了拥有自主知识产权的从茅台酒大曲和酒醅中分离筛选得到的特色酱香功能微生物,典型性强,而且既能提高出酒率又能提高酒的质量,效果明显。本实验研究对提高茅台镇中小酱香白酒企业的经济效益和社会效益具有一定的指导意义。