笔墨传情

——中央民族大学美术学院2016级中国画下乡汇报展

2018-08-19实践指导付爱民王品丹

实践指导:付爱民 文:王品丹

2018年7月,中央民族大学美术学院2016级中国画系师生一路南下,遇见滇南。在仅仅两周时间内,我们深切地感受到了云南浓厚的风土人情,收获到了丰富的实践经验。大家积极地参与对云南民族地区的建筑、服饰、民风民俗等各方面的调研与体验。遥远路程的颠簸,引人赞叹的山间景色,热情淳朴的当地人民等,构成了我们的下乡故事。

此次云南之行相当难得,我们行程所到之处都真正地深入到民族地区中,在实践中学习,在学习中领悟。在当地体会平时我们所不能亲身感受的事物,拓宽了我们的视野,增长了我们的见识。还远比在书本或课堂中学到的知识更加深刻、有效。在这过程中,不光是思维上的开拓,更是在行走中遇到问题、解决问题、发现问题的一个社会实践过程。在写生过程中,既要考虑面前的模特,又要与自己的创作构思相结合。要学会捕捉自己需要的人物精神状态、特色建筑、纹饰图案、植物等创作素材,并学会布局和取舍,提高实践能力。这与在室内写生有着很大的不同。

在付爱民老师的带领与指导下,顺利完成了此次云南写生之旅。 此番学习增强了我们观察事物的敏感度,使自己创作的思维更加丰满。此次下乡实践也大大提高了我们的专业能力,为我们的创作乃至以后在社会发展中打下坚实的基础。非常感谢付老师以及在云南帮助过我们的老师和居民,在实践中给予了我们很大的帮助,让我们既亲近自然又与社会接轨,让我们丰富了学养又提高了自身能力,让我们体会民间温情。

我们以创作理论为实践指导,将当地的民风民俗、自然风光等民族特色绘于纸上。在颜色与主题上充分体现了我们对云南少数民族地区质朴醇厚、青山绿水、多姿多彩、和谐自然等画面的解读与感悟。像梁子涵的作品整体呈青绿色调,体现了人与自然和谐共处的画面;王立臣用墨色描绘了一群百姓在一块的活动场景,体现了人与人之间和谐共处、质朴纯真的面貌等。这一创作过程历时3个月之久,从选择写生地点、查找相关资料、预想创作内容到在民族地区提取素材、拓展思维再到回学校构思画面布局、反复创作小稿并加以修改,最终定稿上色完成作品。对我们来说是一个磨练与成长的过程。

这段经历让我们深知创作的不易,创作需要从生活中汲取养料,需要不断接触新事物,用审美的眼光去发现,用积极的心态去思考,用工匠的精神去创作。让我们笔墨传情,用画笔再一次“云游”,让画面携观者“云游”。

《青衣少女》梁子涵

创作感悟:这次云南写生行,开阔了眼界,丰富了我的大学生活,收获了不少课堂以外的知识。同时对民族地区的自然风光、村落建筑和人文风情都有了诸多了解,加深了自己对民族传统文化以及现代都市的感悟。虽然大部分时间我们都在欣赏和观察自然,但我认为艺术是建立在自然的基础上。通过这次外出风景写生对一些民族服饰也有了一定的了解。同时也为我的创作打下了基础。我对布朗族这个民族印象非常深刻,他们穿着古朴,用头巾缠头,妇女衣裙与傣族有些相似 。因此我选择了布朗族少女作为我的创作素材,并且画了大量了当地植物,从而表达一方水土养一方人,一方山水有一方风情。

《守望》王立臣

创作感悟:在澜沧江边我们不仅领略了滇西南秀美灵动的自然风光,深切感受到了当地民族同胞的热情。吃住在民族村落,让我们仿佛置身于家中一般。在那里我们不仅了解到拉祜族、佤族、布朗族等民族的民俗文化,而且创作了很多关于当地人的速写和色彩作品。我们给他们画画,他们给我们跳舞,互动中加深了我们之间的友情。

《茶·馥》陈思蕊

创作感悟:“我生青山壁,白云枝上眠。春来发新翠,一叶如一钿。谁家采茶女,撷我在雨前。解衣来纳我,春衫馥若仙。”这就是云南,澜沧江孕育的人们,他们是大自然的守护者,也是负责古老民族文化传承发展的奠基人。这里生活着布朗族、傣族、拉祜族等茶农。他们种茶饮茶,因茶而忧,凭茶而盛。在社会实践活动中,我们也亲身体验了做茶工艺的过程,几千年来制茶工艺代代相传。我的创作灵感也来源于此,作品有两层含义,一层是茶香,馥郁悠长;另一层是茶为当地居民带来的财富。此作品中,近景采茶女的采茶姿态,中景蜿蜒群山间层层梯田,远景佛堂及斑驳的古建筑村寨,都掩映在青山碧水白云间。处处是美景,层层是情怀。

《母子》邱贻聪

创作感悟:在写生过程中,因为时间过长,给我们当模特的一位年轻母亲需要安抚自己的孩子入睡,无法给我们继续当模特。看到母亲安抚孩子的瞬间,我明白了,这就是我要找的。这种自然环境与人世间母亲对孩子的情感相匹配,完美了诠释了云南的生活内涵。最终,我完成了我的创作。

《芒果熟了》周文悦

创作感悟:美丽的山林和善良的村民洗涤着我们的心灵,他们质朴而清澈的双眼,激励着我努力的把这一切用速写记录下来。后来进入创作阶段才深刻感受到把人物形象融入创作里其实没那么简单,需要在很多方面做出取舍。正是在这个过程中我发现了自己有很多需要思考和学习的地方。

《佤家阿爹》杨雪雯

创作感悟:这次创作我以佤族文化为题材,据说佤族人家门口挂的牛头骨数量展现了这家的经济实力,越多说明家里越殷实,这是我们从未见识过的习俗。在写生的半个月时间里,我们每天受到村民的热情款待,他们将自己珍贵的茶拿出来给我们喝,有十年的、百年的,甚至还有千年茶树上摘下来的茶叶,我倍感荣幸,特别感谢这次游历的机会给我带来的深刻体验。

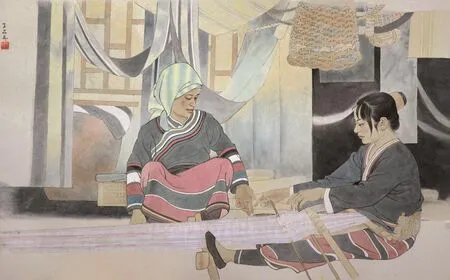

《传承》王品丹

创作感悟:此行我们不仅感受到民族地区的风土人情,也跟着经验丰富的老师,熟悉了社会实践的流程和方法。在实地写生过程中,既要考虑面前的模特的客观形象,又要结合自己的创作构思,捕捉自己需要的植物、图案素材,学会布局和取舍,与在室内写生有着巨大的不同。这锻炼和提高了我们对于创作对象观察的敏感度,使自己作画的想法更丰满,激发了我对于民族文化的兴趣,这段经历无论是对创作还是对个人的长远发展都有着巨大帮助。

《家园》胡壮

创作感悟:这次下乡对我来说是一场对民族文化的启蒙之旅,激发了我对于民族认知的兴趣和渴望。在此过程中,学习了如何运用田野调查方法了解民族地区的风俗习惯、文化状态和生活环境。付老师常说,没完成绘画之前,别把手中的画当成巨作,也别纠结于画的是不是中国画,只要你想尽办法,把你绘画时的情感表现出来就好。

《劳动》夏羽

创作感悟:在云南的乡村里,人们总是以乐观的心态面对待一切。日出而作日落而息,生活永远不失色彩。白天劳作,晚上开心地和大家一起跳舞。这个地方有太多的事情值得我们体验、探究,仅仅在短短的两周时间里,我便深深地感受到了他们质朴的心以及小孩们对外面社会的好奇与向往,这些感受便是我创作的动力和源泉。

《老伴》李昕

创作感悟:阿婆邀请我到她家中做客,随行的村民告诉我,阿公阿婆二人感情深厚、相依相伴、互敬互爱,他们幸福的笑容深深地感动了我。写生结束后,便开始思考创作的构图、人物间的动态关系、色彩的运用以及线条的排列和粗细变化,作品经过多次绘制与调整,最终将第三稿定为终稿。