雪域文化艺术的守护

——记西藏大学艺术学院典藏室

2018-08-19魏玉娟

文/图:魏玉娟

展厅一隅

一、典藏室概况

西藏大学艺术学院典藏室设立于2011年,是西藏大学“211工程”三期建设的主要成果之一,是集收藏、教学、科研、交流、展示为一体的综合平台,并面向全校师生开放及进行对外交流,该典藏室充分利用现有藏品资源,在全校艺术教育中起到重要的作用。典藏室现有约100余件(组)藏品展示,主要来自艺术学院的历年收藏,大致包括绘画、雕塑、传统乐器、藏族传统服饰、综合材料艺术作品及表演视频六类,此外还有部分画册图录,文字资料及专著。学院以发展民族特色学科为收藏原则,正在不断丰富艺术品的收藏。

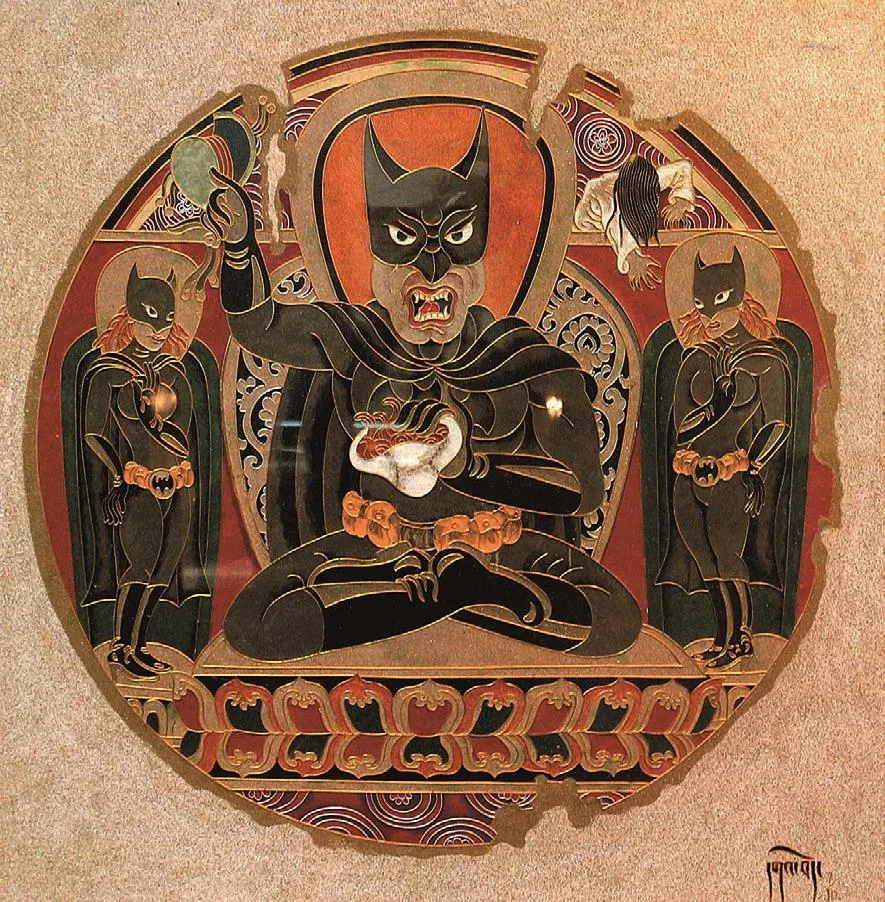

典藏室内展示的主要藏品为唐卡,约有22幅。现有国家级非遗传承项目3项,分别为藏族唐卡勉唐画派、藏族唐卡钦则派、藏族传统矿植物颜料制作技艺三项。藏族矿植物颜料制作技艺已列入第三批国家级非物质文化遗产名录,并申请专利,该项目代表性传承人为阿旺晋美教授。矿物颜料作为藏族传统绘画的基本原料,其色彩稳定,大量用于壁画及唐卡绘制,但其制作技艺多为口传式传承,少见于文字记录,又因一些矿石和动植物颜料的炮制和提的取工序繁杂,加工制作技艺的从业人员也越来越少,所以加强传统技艺的保护意识,传承与发展制作工艺变得尤为重要。

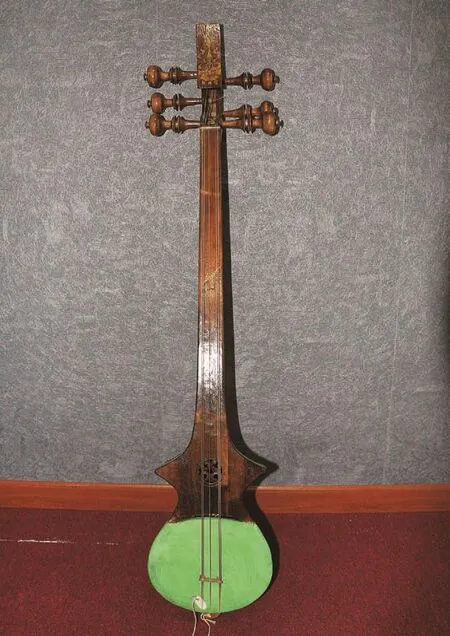

除唐卡以外,典藏室所收藏的乐器,包括宗教乐器、民间乐器和宫廷乐器等,其中具有代表性的乐器为“扎念”,也称“六弦琴”,扎念演奏艺术被列入自治区级非物质文化遗传名录。各个地区民间音乐活动中流传的乐器,其类别特点有所不同。乐器“扎念”又称“六弦琴”,不仅具有悠久的历史,而且通过长期的实践和不断的传承、发展和变化,已经成为深受藏族人民喜爱的最典型的乐器,并作为藏族传统音乐的重要组成部分。

传统乐器(部分)

传统乐器

乐器“扎念”

藏族传统矿植物颜料

视频展示区

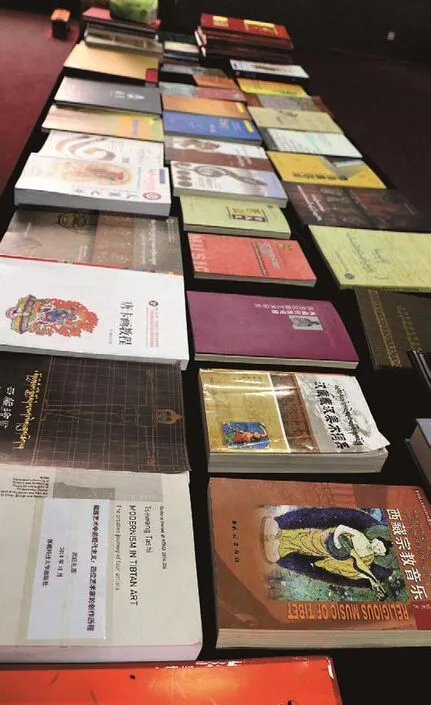

西藏大学艺术学院部分教师的专著成果

典藏室内展示了学院部分教师的专著及发行的音像资料等。艺术学院同时有音乐系、美术系、设计系、舞蹈系和公共艺术教学部五个系部,视频展示的内容主要是设计系的服装设计展所展示作品、舞蹈系及藏戏班学生表演的传统藏戏,及音乐系作曲专业研究生学位音乐会等。

二、馆藏唐卡画派及风格介绍

1.尼泊尔风格流行于7世纪-9世纪,形成于松赞干布时期。因尼泊尔公主下嫁吐蕃后,安置所带入的释迦牟尼8岁等身像,修建大昭寺,随同进藏的尼泊尔艺术家把这种风格融入大昭寺壁画中,使尼泊尔风格传入藏地的早期佛教样式,体现独特的外域特色。尼泊尔风格主尊动态较硬板,上身宽大,下身短粗,身体裸露较多。静相神面部较长,上身未披飘带或较单调,饰品有沉重感,怒相神面部呈方型,眼睛内无白底,只有红色底上点睛。主佛较大,四周小格中绘众客佛。以红色为主调,风景少,偶有一两处处在暗处,且种类少。该画派创始人雅多•齐乌岗巴,其绘画同时吸收印度犍陀螺、尼泊尔、克什米尔的艺术风格等,与江孜地区本土民间传统艺术交融形成的一个藏地本土民族风的艺术流派。

2.齐吾岗巴画派是藏传佛教后弘期文艺复兴的先锋画派,流行于13-14世纪。此画派构图严谨,遵循尼泊尔画派构图形式,以几何方格构图,无天空和背景。度量有所改进,造型更为丰满,且注重动态和表情的刻画。饰品从简到丰富,衣着从少而薄到适合高原气候的厚型藏式衣装,强调配饰的装饰作用。采用藏式染色法,增加本土绘画表现技法,画面宁静稳重,质朴含蓄。基本无风景作为背景,喜用卷草图纹装饰。用色浑厚浓重,强调对比色。线条概括流畅且讲究功力,刻画细腻,勾金和纹饰的使用使之具有精细润泽等鲜明特色。

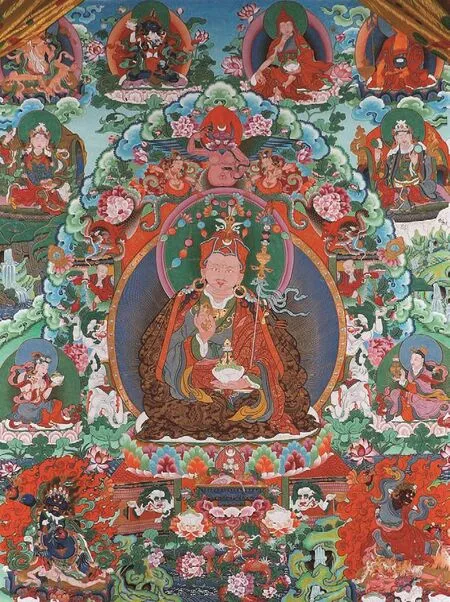

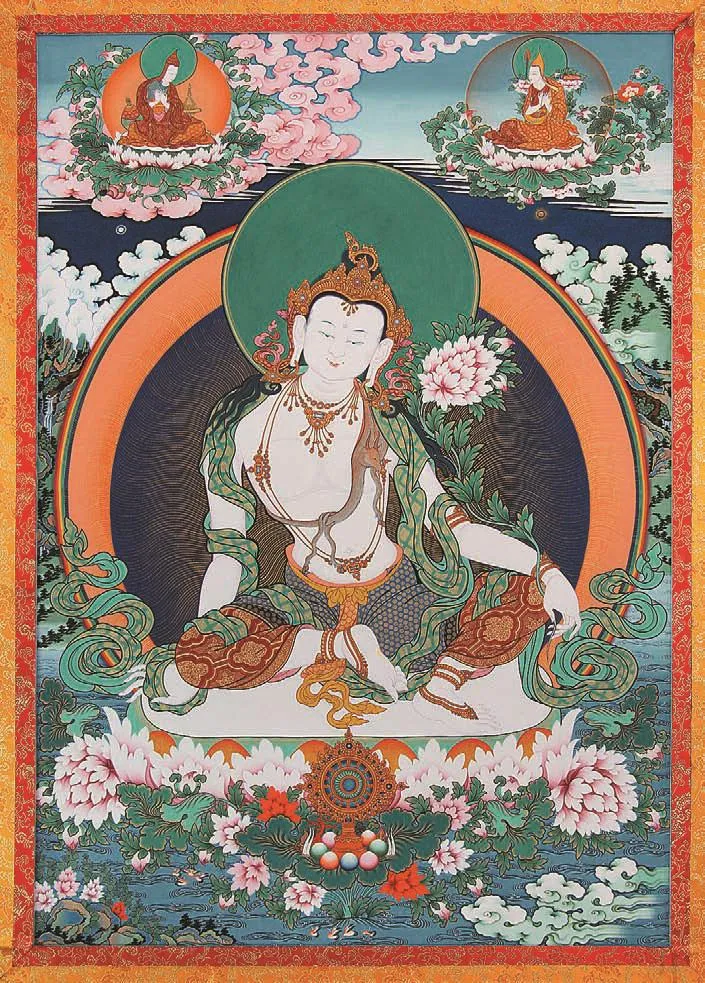

3.勉唐画派是西藏地区影响最大的三大传统画派(勉唐、钦则、噶玛嘎赤)之一。创始人勉拉•顿珠嘉措(1440-1510)为山南洛扎勉唐乡人,他撰写了第一部藏族绘画度量理论专著《造像度量如意宝》。17世纪末至18世纪初,勉唐画派进入鼎盛时期,优秀画师层出不穷。该画派擅长绘制度母、药师等“慈像”“圆满”。色彩以青绿为基调,渐淡法和分染法过渡柔和。唐卡作品《莲生八相》为丹巴饶旦老师与学生共同完成的作品,丹巴绕旦于1941年7月出生于西藏曲松县一个绘画世家,现为勉唐派国家级非遗传承人之一,西藏大学艺术学院美术系教授。

格桑次旦为丹巴绕旦老师的大弟子,同任教于西藏大学艺术学院美术系。2006获得了国家发改委授予的第五届“中国工艺美术大师”的称号,2007年被文化部授予国家级勉塘画派传

承人之一。作品《五方佛》为格桑次旦老师绘制的勉唐画派风格作品,在构图上突破了齐乌岗巴画派古板单一的规律,较齐乌岗巴画派,主尊尺度较小,主尊与众小佛皆融入一种和谐的环境之中,现实与理想有机融合。画面布局错落有致,富于变化。画面分为天、圣、地三界,将人物置于美好的等自然景物之中。同时吸收汉地绘画的山水技法,度量要求严苛。主尊佛像造型严谨,脸型较方,四肢自然柔软细腻,动态生动,形象逼真。画面中的花卉、山水和树木,具有典型的卫藏地理风貌,山峦与白云相接,运用“散点透视”。色彩表现上以蓝色为主,青蓝绿为主调,兼用红色。色调变化有层次感,背景色彩沉着饱满,色泽鲜亮,画面活泼,艳丽华贵。大量使用金色,运用勾金、沥金、磨金、刻金、贴金等手法,并在背光上描绘放射状的金线,服装上有细致的图纹。注重线条的审美作用,线条的力度明显加强,工整细致,流畅华美。五大勾法表现不同质感的线条。

无量光佛 巴桑群培 尼泊尔风格 100cm x 70cm 2012年

莲生八相 丹巴绕旦及弟子 勉唐画派 180cm x 140cm 2012 年

五方佛 格桑次旦 勉唐画派 85cm x 60cm 2009 年

4.钦则画派是藏区影响最大的三大传统画派之一。 创始人钦则钦莫(15世纪中叶),山南贡嘎人,该画派风格主要流行于后藏和山南。山南贡嘎曲德寺壁画相传是钦则钦莫绘制。钦则钦莫在继承齐乌岗巴画派的技法基础上,形成了自己的绘画风格。钦则画派与密宗美术联系密切,统领着卫藏绘画艺术向前推进。该画派在佛像神态上,静相佛和度母文静庄重,体态轻盈。相比之下,钦则画派更擅长绘制忿怒相神,面相威严刚烈,脚下、人身、人头等栩栩如生,动态强劲、刚柔相济,令人望而生畏。其构图充实饱满,保持了尼泊尔绘画中主尊较大,重点突出的特点。打破原有固定的方格排列,且让自然景物走进画面。色彩表现沉着饱满、细腻明亮,特别擅于使用对比色,具有强烈的跳跃效果,节奏鲜明。色块大而平整,多采用厚涂平染法,黑、红、绿主色并列,无过渡色调,注重装饰味。线描壮实劲健,还善于绘制密宗蔓荼罗,背景多为卷草图案,分内外两层,以其繁密华丽精致的纹样,令人叹为观止。在自然风景表现中开始借鉴吸收并融合汉地绘画表现形式,如花木造型及青绿山水特色,并逐步形成藏民族生态绘画语言体系。

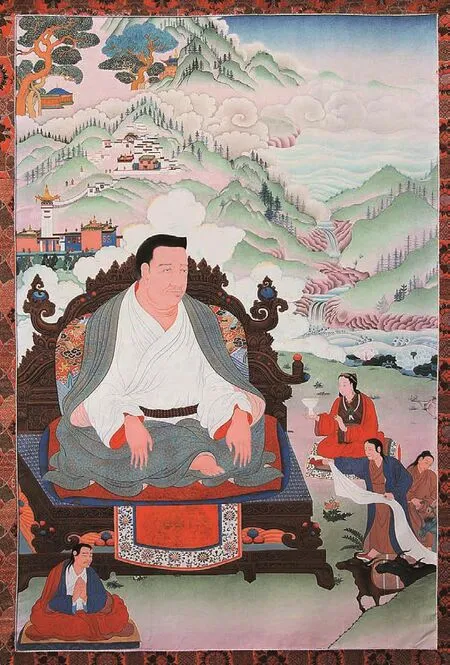

玛尔巴译师 旦增达杰 嘎玛噶赤画派 100cm x 70cm 2010 年

密集金刚 顿珠 钦则画派 100cm×75cm 2010 年

5.噶玛嘎赤画派是藏区影响最大的三大传统画派之一。创始人南喀扎西(16世纪中期),出生于雅隆上部亚堆地方。该画派形成于16世纪下半叶,17世纪走向成熟,流行于整个康巴地区。该画派佛像在整体风格上保持印度、尼泊尔风格基本样式,在吸收勉唐画派的造型特点基础上,强调人物造型个性化,表现罗汉,大成就者等题材时,形象大胆随意,富于夸张,而在绘制本土高僧大德时,其造型动态等表现出极强的写实功力。其构图一改传统主尊人物为中心的正面端庄像,而将主尊绘制于画面偏左或偏右,且人物面部取三分之二侧面描绘,众弟子从上至下于一边呈弧形拱围,构图变化巧妙,生动活泼。设色强调冷暖变化,富丽典雅,追求清丽空灵并重的意境。喜用轻薄透明之色表现云雾水气,如佛像头光身光的透明表现成为该画派一大特色。背景风景多以自然主义的方式表现,喜取中近景(勉唐画派多采用远或中景的散点透视),借鉴汉地山水画表现程式,其山水多受汉地明代以后的大青绿影响。染色技法采用点染,天空和草地淡彩渲染,色彩呈自然过渡。线条善用铁线描,衣纹花草以兰叶描为主山石树木兼工带写,表现出不同质感。

静息观音 罗布斯达 勉萨画派 100cm x 70cm 2011 年

6.勉萨画派也称新勉唐派,其创立者为藏巴•曲英加措(1645-1775)。罗布斯达老师为国家级勉萨派非遗传承人,同时也是西藏唐卡画院院长。2018年5被评为第七届中国工艺美术大师,现为艺术学院外聘研究生导师。勉萨画派自创立以来,先在后藏地区发展,之后传至拉萨及昌都等地区。该画派在构图上突破传统模式,构图灵活,不讲究对称,具有动感,很多人物看似随意摆放于画面上各个角落,但感觉不混乱,随意中显示了高超的构图技巧。佛像的比例按照度量技法,但又不受度的约束,骨性和体态极好。主尊较大,主体突出,人物身量略高,其所塑造的人物形象。无论是佛菩萨大成就者,礼佛人,还是供养人等均透出随意潇洒,人物面部表情丰富,衣着华丽飘逸,极具有飘逸的感觉。在背景描绘上,吸收了汉地山水,云树等的画法并融合到自己的画风之中,尤其是云的画法独具特色,云头多呈如意状,云彩飞扬。水和山画的极为稠密而呈不均匀排列。虚实相间,疏密巧妙,独具一格,不管从什么位置观看,都觉得生动活泼。

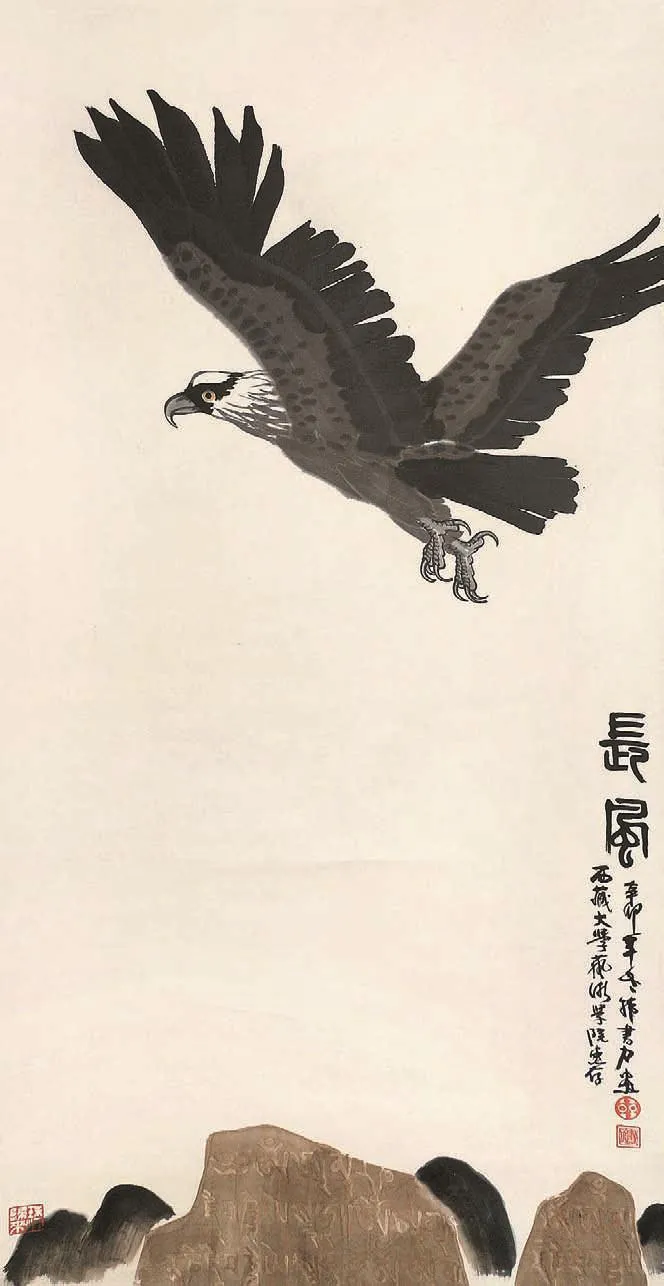

长风 韩书力 纸本水墨 100cm x 70cm 2011 年

三、代表艺术家及作品

韩书力, 1948年生于北京,1973年进入西藏从事美术工作至今,现任西藏自治区美协主席,长期在藏进行艺术创作。该作品构图巧妙,运用大片留白,利用独到的笔墨情趣和宣纸的晕染特性,在画面中多个地方使用水等媒介让所表现的内容产生不一样的效果。画面中藏文石刻的巧妙组合,使画面获得一种厚重且有层次的视觉效果。韩书力老师扎根西藏40多年,致力于结合西藏传统文化创作出中国水墨画的新样式,通过将汉藏文化更好的融合,呈现出汉藏交融的艺术轨迹。

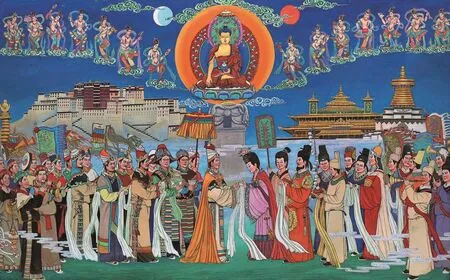

文成公主进藏图 强桑 布面油彩 100cm x 160cm 2011 年

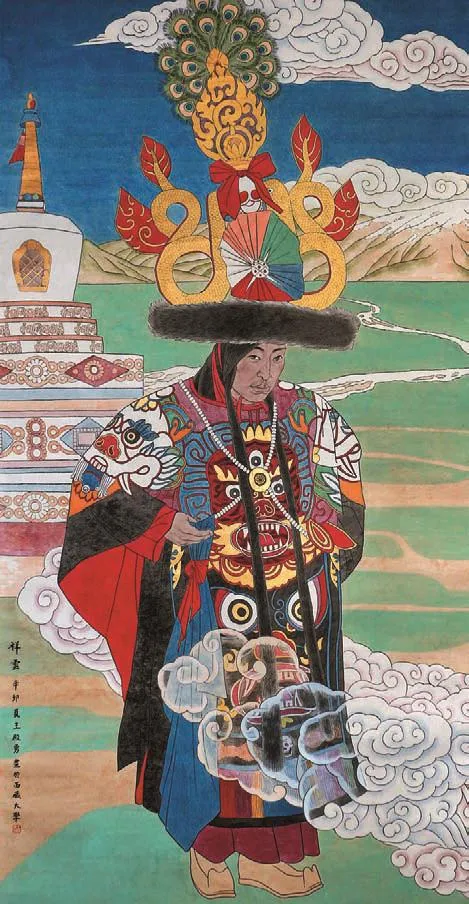

祥云 王殿勇 纸本重彩 190cm x 97cm 2011 年

无题 嘎德 综合材料 55cm x 55cm 2011 年

嘎德是拉萨人,西藏大学艺术学院美术系教师,也是西藏著名当代艺术家之一,他的作品以创作当代艺术作品为主。作品《无题》为综合材料,运用掐丝工序,制作好图案后,填充不同颜色的彩砂,以藏族传统绘画的构图方式,绘制独特的内容和题材。嘎德老师有清晰的自我定位和独特的艺术见解,他的作品多呈现给观者以意犹未尽的艺术体验。

羌姆面具1

羌姆面具3

羌姆面具2

强桑绘制的《文成公主进藏图》为唐卡创新作品,运用传统唐卡绘制材料与技法,描绘了出文成公主进藏的场景,特别有趣的是,画面中文成公主的妆容仿唐代周昉《簪花仕女图》中的人物妆容。画面设色明快,线条有力,在传统唐卡绘制技法的基础上,进行创新尝试。构图上分上中下三部分,下部人物众多,主要突出松赞干布与文成公主两个人物形象,中部分为布达拉宫与桑耶寺,上部为佛、飞天及日月云彩等内容。

王殿勇毕业于天津美术学院,现为西藏大学艺术学院美术系国画教师,从事水墨人物画创作,并结合西藏传统文化题材,不断尝试新的笔墨创作。作品《祥云》为工笔重彩,铁线描的运用显现出线条的力量,设色沉稳,厚重中体现韵味,画面追求华丽的装饰效果。

四、其他类重要藏品

西藏面具是藏族传统艺术形态中的一种,形态各异、种类很多,有软塑与硬塑之分,典藏室收藏有“羌姆”表演面具,现在藏区此类面具作为工艺品也较为流行。

热候拉护法神 乌金旦増 不丹风格 泥塑 2010 年

藏族服饰 山南地区

《热候拉护法神》为西藏山南民间艺人乌金旦増所制。藏传佛教中,热候拉护法神身如黑烟,下身为蛇体,有九首,四壁持弓箭、套索及摩羯幢。该作品为不丹风格的泥塑,这种风格与藏区传统泥塑的主要区别在于它制作细腻,比较讲究繁琐的装饰纹,习惯用卷草纹的图案作为装饰。泥塑高约70cm,制作精细,显示作者较高的技艺水平。

《绿度母》,造像为典型尼泊尔风格,有明显的地域特色。绿度母双腿右伸左屈,双手分别施印并执吾波罗花。从造型上看,该风格的造像身体比例均匀,结构合理,腰肢纤细,强调腹部线条,不注重衣纹的刻划,衣裙紧贴在躯干。

藏族的传统服饰基本特征是厚重且保温。有些地区为了适应游牧的生活,逐渐形成了大襟的服装样式,既保暖又便于起居。藏区各地的服饰存在一定差异,但大多色彩明快醒目,常见为红与绿、白与黑、赤与蓝等对比色的使用。

结语

高校艺术馆藏在文化传承和当代教育中起到越来越重要的作用。西藏大学艺术学院典藏室立足于弘扬民族传统艺术与提高美育的基础上,不断提高艺术创作、学术研究及文化保护的能力。随着展厅的不断扩大、环境的改善及藏品的不断增加,艺术学院典藏室日益成为研究西藏传统艺术的重要资料平台,更是西藏大学对外展示、传播和交流的重要窗口。

绿度母 尼泊尔风格 金铜造像 2011 年