指示词“这”“那”弱化用法对中国学生英语冠词习得影响探析

2018-08-14冯序颖

冯序颖

摘 要:“这/那+名词”结构对中国学生学习英语定冠词产生影响。“这/那+名词”结构可以通过语义、句法语篇、音韵层面的迁移实现汉语母语者对英语“the NP”结构的习得。本文对指示词“这”“那”弱化用法进行描述,并对“这/那+名词”结构向“the NP”结构迁移的途径进行详细梳理。二语习得研究者要充分注意功能词习得的复杂性,即习得“the NP”表层结构并不能表示学习者已完全习得该功能词的深层结构及其全部用法,与本族语者在认知层面存在差异。

关键词:这(那)NP the NP 迁移 二语习得

一、引言

对汉語口语中的指示词进行考察发现(Tao,1999;Huang,1999),说话人选用哪个指示词不仅仅取决于所指对象与指示中心的空间关系,还取决于言谈结构的变化(是对话还是叙事)、所指对象的指称性质(有指还是无指)、所指对象与上文的相关程度、说话人的态度以及言谈过程说话人对表达的设计等诸多因素。除了指别和替代,指示词“这”“那”相对较虚的篇章用法也引起越来越多的关注。吕叔湘(1992:202)称虚化的“这”“那”为冠词性用法。方梅(2002)认为北京话中的“这”已经产生了定冠词的语法功能,作为定冠词的“这”是指示词在篇章中“认同用”的虚化的结果。

无冠词系统语言的学习者在英语冠词习得过程中错误使用冠词的原因,大致可以从以下几个方面探析:普遍语法语义可及视角(Ioninet al.,2004);学习者对于有定(definite)和无定(indefinite)的理解差异(Trenkic,2008);母语的音韵迁移(Goad and White,2004,2008);语境下NP有定和无定的判断(Robertson, 2000)。本文对中国学生冠词习得的探析以上述研究为起点,探讨汉语“这”“那”弱化用法对中国学生冠词习得的影响,着重探讨其迁移方式和影响途径,以丰富当前冠词习得的多选性(optionality)研究。

二、汉语指示词“这”“那”的弱化用法

汉语“这”“那”后面有名词的时候,它的作用是指示,称为指示词。可以指陈当前的事物,也可以是回指用法,紧接上文,指示上文已说或是跟上文所说有关的事物。指陈当前事物也好,回指也好,用“这”多于用“那”。吕叔湘(1992:202)指出,“这”和“那”的区别的力量以对举的时候为最强,别于“那”而言“这”,别于“这”而言“那”。“这”和“那”不并举的时候,只是指示一个以别于其余,力量就比较差了点。在语义上来讲,用“那”指示在空间、时间或心理上距离稍远的事物。要是完全没有区别的作用,就是弱化的“这”“那”,跟有冠词的语言里的冠词相当。

试比较以下几例中“这”和“那”的用法:

(1)这话也不可告诉第三个人。

(2)你的那一只手是干吗的?

(3)这雨越下越大。

(4)也不是旗人必不配点那状元、榜眼、探花。

前两句中,“这”和“那”要重读,所指性强,“这话”区别于“那话”,“那一只手”区别于“这一只手”。后三句中“这”和“那”是弱化的用法,所指性不强,如果略去不用也不影响其表达。

弱化的指示词“这”“那”与名词结合,在言谈中具有以下功能:

1.情境用(situational use):所指对象存在于言谈现场或者存在于谈话所述时间的情景当中。

(5)以前我在北方的时候,有这小米面饼子,现在还有吗?

(6)这不识羞的汉子你是谁家?

2.示踪用(tracking use):用在回指性名词之前,所指对象是上文中已经引入的言谈对象。

(7)它是棒子面儿,和得很瓷实,弄一个大圆饼,就放在锅里煮。煮出来就连汤带这大饼就一块儿吃。

(8)对,乌贼,乌贼,他们常吃那东西。

3.认同用(recognitional use):引入可辨性较弱的谈论对象,所引入对象不是在上文或者语境中存在,但存在于听说双方共有知识当中。“好像是凭空而来。那是因为说的人和听的人都了然于何所指,可说是有一种默契”。(吕叔湘,1992:204)

(9)还有、还有那芝麻酱烧饼,我常常想起这个,想极了。

(10)我也没这脸见兄弟去。

以上各例句中,“这”“那”可以替换。至于用“这”还是用“那”,并不取决于所指对象在真实世界和指示中心的空间距离,而是取决于它在说话人内心世界中的地位,或者说话人的主观态度。在读音上都是轻读,在意义上都不回答“哪一个”这样的指别问题。汉语指示词“这”和“那”的这一类用法,我们称之为“这”“那”的弱化用法。

三、“这”“那”弱化用法在二语冠词习得中的迁移途径

(一)语义迁移

Ioninet al.(2004)在普遍语法框架下提出了冠词选择参数,认为在只有两个冠词的语言中,冠词语义的分布由这一参数决定,既可以依照定指性(definiteness)也可以依照实指性(specificity)来划分。任何语言都可以从中选择一个参数值,但不能两个都选。有定表示“说话人和听话人预设一个特定的个体存在于NP所指的一个‘集(set)当中”。而无定则表示把一个体从一个集中识别出来,但没有特定预设(presupposition of uniqueness)。另一方面,有指和说话人有关,表示说话人把某个个体看作具有他所关注的某种“属性”(noteworthy property)。无指表示从一个集中把某个个体分离出来,但说话人并无意将其与集中的其它个体分离出来(Lyons,1999)。英语就是依照有定设置(definiteness setting)的语言。

在这个背景下,不定冠词a/an可以表示有指,也可以表示无指。(以下为Lyons例句)

(11)Peter intends to marry a merchant banker-even though he doesnt get on at all with her.(有指)

(12)Peter intends to marry a merchant banker- though he hasnt met one yet.(无指)

定冠词“the”可以表示有指,也可以表示无指意义。

(13)Joan wants to present the prize to the winner-but he doesnt want to receive it from her.(有指)

(14)Joan wants to present the prize to the winner-so shell have to wait around till the race finishes.(无指)

汉语被认为是无冠词系统的语言,没有与英语“a(an)”“the”相对应的汉语表达。但是“这”“那”弱化用法呈现出了与英语定冠词相类似的作用。“这”“那”加名词组合既可以表示有指,也可以表示无指。

(15)比方现在美国的市场里买点儿那些个,罐头里的菜,你打开罐头以后啊,那四季豆也黄不啦叽的,是,菠菜也黄不啦叽的,什么都黄不啦叽的。(有指)

(16)有的人他是把白薯煮熟了以后,风干,弄成白薯干儿,那个就,我很喜欢吃那个玩艺儿,呃,就是,一咬就跟那橡皮筋儿一样。(无指)

汉语没有冠词系统,弱化的”这”“那”用法对英语冠词习得的迁移作用,已引起研究者的关注。Robertson(2000:71)发现,一些学习者在应该用“the”的情况下过度使用指示词“this”和“that”。他们认为这是汉语语义迁移的结果。在没有冠词的情况下,“这”和“那”取代了英语中冠词的部分功能。Ioninet al(2012)发现,二语习得者的母语中如果没有冠词系统,在理解和产出有定冠词时存在母语迁移,比如,韩国人的“ku”语义会映射到“the”和“that”的使用中。

中国学生学习冠词时,被认为按照有指无指来定位英语的有定无定。但是,汉语“这”“那”的弱化用法为中国学生习得定冠词提供了正迁移的条件。具体来讲,初学者、中级水平和高水平学习者都通过计算最大化(compute maximality),做出最恰当的选择。但即便是高级学习者也没有放弃将“这”“那”类同于定冠词“the”的运算。低水平学习者更容易将有定和指示词“这”“那”语义描述视为等同,高水平学习者表现更趋近本族语者,但是对于有定理解母语的影响仍然不可避免。

(二)句法语篇迁移

英语冠词有两个功能。一是对名词短语NP进行有定或无定的语义标注。二是允准NP作为论元进入句法。定冠词“the”能把任何一个名詞短语NP标注为有定的NP。除此以外,“a”将一个可数NP标注为无定。无定的可数复数名词、物质名词、抽象名词没有显性冠词标注。冠词第二个功能是能够允准可数单数NP成为句法中的一个论元。在汉语中,光秃“NP”可以直接充当论元进入句法,但是英语单数名词必须由冠词进行标注之后才能成为论元进入句法。试比较:

(17)* I prefer shirt with stripes.

(18)I prefer a/the shirt with stripes.

Robertson(2000)对中国英语学习者使用冠词时的变异性进行研究并在普遍语法的框架下对研究数据进行分析,指出冠词使用的变异特征实际受到三种句法原则的制约:限定词脱落(determiner drop),如果一个名词短语的限定性或非限定性在前面的名词短语限定词语中已经得到体现,那么这个名词短语的限定性或非限定性则不需要显性标记;信息复原(information recoverability),如果一个名词短语的限定性或非限定性可以从语境中复原,那么这个名词短语的限定性或非限定性也不需要显性标记;词汇迁移(lexical transfer),一些中国英语学习者使用指示词“this”代替冠词“the”,使用数词“one”代替不定冠词“a(an)”。

这三个原则反映了中国英语学习者需要完成从以语篇为中心的语法向以句法为中心的语法过渡。Robertson认为中国学习者在名词短语前不使用显性标记是遵从了限定词脱落句法原则和信息恢复原则。如果进一步深究中国学习者为何使用这些原则,我们可以从语际句法语篇的迁移层面来寻求答案。

有定标记特别是虚化度高的有定标记具有类指的作用,是语言中的常见现象。英语的定冠词短语“the NP”可以表示类指,而虚化程度低的指示词“this”“that”短语则只表有定,不表类指(刘丹青,2002)。比较:

(19)The panda eats bamboo.熊猫吃竹子。

(20)This/that panda eats bamboo.这只/那知熊猫吃竹子。

汉语限定词“这”“那”在弱化用法时,能派生出类指用法。例如:

(21)这蛇是挺可怕的。(比较:这蛇咬了他一口)

(22)这小学生也不能随意糊弄。(比较:这小学生在回答问题。)

“这”“那”弱化用法时,经常可见“这”“那”等可用而不用的例句:

(23)这女孩儿心里暗暗地喜欢……女孩儿眉头一纵,计上心来。

(24)一日,吃了几杯闷酒,躺在炕上。

(25)原稿在那里?倒要仔细的看看。

在属性句中,“这NP”常常是类指的;在事件句中,“这NP”常常是单指的。这种句法结构迁移到二语冠词“the”习得的时候,中国学习者事件句中“the NP”正确率相当高,但是在属性句“the NP”表示类指的时候,我们注意到一个有趣的现象,那就是,相当一部分中国学习者用“the NPs”表示类指。而在汉英中介语中,用“the NPs”结构表示类指是绝对错误的。中国学生为什么不去掉定冠词“the”呢?按照汉语习惯,表示类指光杆“NP”不就可以吗?为什么学习者非要在前面加个定冠词呢?

White(2008)考察冠词省略和限定性用法时,发现尽管中国学生的母语中不存在定冠词,但是他们对定冠词使用的语义限制非常敏感。Robertson(2000)发现,中国学生会用指示词“this”代替冠词“the”,他们认为“the”=“this”。汉语“这”对于英语定冠词习得的影响是显著的。结合上面的问题,我们认为,中国学习者过度使用定冠词与汉语指示词“这”有密切关系。换言之,中国学习者之所以过度使用定冠词“the”,其部分原因是中文结构“这NP”结构在定冠词习得过程中发生了移用。在汉语中,“这NP”或者光杆NP均可以表示有指,如前文例句中的“女孩儿”“炕上”均表示特指,我们可以理解为省略了“这”“那”的名词短语,或者是“这”“那”极端弱化的用法。换句话说,某些情况下“这NP”和光杆NP相当于英语中的“the NP”。因此,中国学习者在英语习得过程中省略冠词,或者产出“the NP”,都要留意一个可能的情况,那就是“这NP”弱化用法的句法迁移。

此外,在汉语中,轻读的“这”所修饰的成分往往是说话人引出的话题,具有语篇意义。根据笔者观察,即使高级英语学习者,也有将“the”作为话题手段的倾向。如首次提到话题“老虎”,会使用“the tiger”“the tigers”。他们用有定手段来强化某类别概念,或者借此引发听者的注意,而实际上他们脑海中并没有定指目标。在话题位置出现,说明这似乎不只是一个类指标记,其作用与话题化相关,认知上要也引起注意。这也部分解释了为什么在类指表述中,在众多选择如光杆“NP”“the NP”“NPs”“a NP”中,中国学习者使用“the NP”会多于本族语者更经济的选项“NPs”,错误形式“the NPs”也屡见不鲜。我们认为,相当一部分的“the NP(s)”结构的使用对于说话者来说具有吸引听话人注意力的作用,或者引出話题,具有语篇意义。

(三)音韵迁移

在非线性音韵音系学(non-linear prosodic phonology)框架下,音韵迁移假说(Goad & White 2004:122)认为,如果母语中缺乏二语所要求的音韵表征,学习者将难以产出二语语音成分输出所对应的形态表征。母语和二语在语音层面上存在的差异是导致二语形态句法变异特征的主要原因,母语音韵表征的有无会直接决定二语功能词素产生。

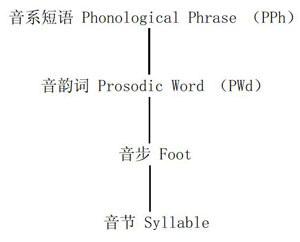

根据非线性音韵音系学(Selkirk,1996),语音和句法一样具有层级结构,由不同的音韵成分如音节、音步、音韵词、音系短语等组成。

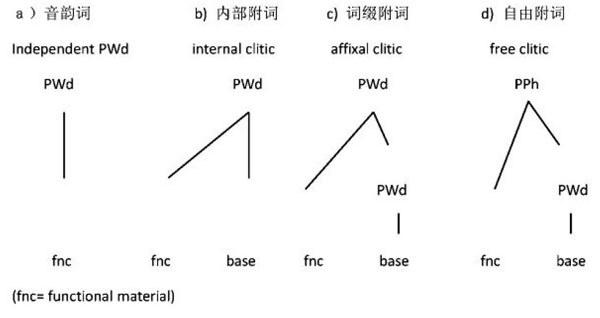

不同的语言使用如下所示的四种方式(音韵词、内部附词、词缀附词和自由附词)对功能语类音韵化。

我们将英汉限定词短语音韵结构进行对比,结果如下:

中国学习者在母语中具有与英语冠词相似的音韵表征,这有助于中国学习者正确产出英语冠词。研究发现,中国学习者使用冠词的正确率明显高于错误率,体现了b所示的音韵结构对中国学习者产出英语冠词的正迁移影响。音韵结构a和b的相似性,导致中国学习者更少省略定冠词。母语语义因素与音韵结构的匹配关系会一同迁移。汉语量名结构,如“我买了本书”,为中国学习者提供了与英语冠词结构相似的音韵表征,但这样的表征更有助于中国学习者习得英语不定冠词。(杨梅,2012)

四、结语

指示词“这”“那”的弱化用法在汉语中是切实存在的,研究汉语母语者“这/那 NP”形式对于英语冠词习得的迁移作用及其途径,有益于丰富二语习得研究。“这/那NP”结构是承载了众多形式、意义和功能的综合体,其弱化用法及语际的迁移,能有效解释二语冠词习得中的某些多选现象,有助于深入理解学习者的习得理据。迁移发生在语义、句法语篇、音韵结构等层面,各种要素交互作用、共同影响习得过程中英语冠词的产出。“这NP”作为句子中的主语部分,通过语义、句法语篇、音韵层面的迁移,有益于中国学生习得“the NP”结构。

本研究印证了不同语言间相似的表达方式能促进习得这一观点。但是,我们也要看到,即使学生习得了某种语言形式,其理据形成也可能不同,即表层形式的相似不能保证深层结构的一致。以中国学习者习得冠词有定用法为例,即便他们掌握了“the NP”结构,其语义句法语篇认知与母语者也可能不同,不能由此认定他们已经完全习得“the NP”用法。这也侧面解释了学习者语言能力可以无穷趋近本族语者,但无法完全等同于本族语者的事实。

参考文献:

[1]Goad,H.& L.White.Ultimate attainment of L2 infections:Effects of L1 prosodic structure[A].

In S.Foster-Cohen,M.Smith,A.Sorace& M.Ota(eds.)EUROSLA Yearbook.Vol.4[C].Amsterdam:John Benjamins,2004:119-145.

[2]Goad,H.& L.White.Prosodic structure and the representation of L2 functional morphology:A

nativist approach[J].Lingua,2008,(118):577-594.

[3]Huang,S.The emergence of a grammatical

category definite article in spoken Chinese[J].Journal of pragmatics,1999,(31):77-94.

[4]Ionin,T.,Ko,H.,& Wexler,K.Article

semantics in L2-acquisition:the role of specificity[J].Language Acquisition,2004,(12):3-69.

[5]Ionin,T.,Baek S.,Kim E.,Ko H.& Wexler,

K.Thats not so different from the:Definite and demonstrative descriptions in second language acquisition[J].Second Language Research,2012,(28):69-101.

[6]Lyons,C.Definiteness[M].Cambridge:Cambridge

University Press,1999.

[7]Robertson,D.Variability in the use of the

English article system by Chinese learners of English[J].Second Language Research,2000,(16):135-172.

[8]Selkirk,E.The prosodic structure of

function words[A].In J.Morgan & K.Demuch(eds.).Signal to Syntax[C].Hillsdale,N.J.:Lawrence Erlbaum,1996:187-213.

[9]Tao,H.The grammar of demonstratives in

Mandarin conversational discourse:a case study[J].Journal of Chinese Linguistics,1999,(27):69-103.

[10]Trenkic,D.The representation of English

articles in second language grammars:Determiners or adjectives?[J].Bilingualism:Language and cognition,2008,(11):1-18.

[11]White,L.Different?Yes.Fundamentally?

No.Definiteness effects in the L2 English of Mandarin speaker[A].In R.Slabakova,J.Rothman,P.Kempchinsky& E.Gavruseva(eds.).Proceedings of the 9th Generative Approaches to Second Language Acquisition conference[C].Somerville,MA:Cascadilla Proceedings Project,2008:251-261.

[12]方梅.指示詞“这”和“那”在北京话中的语法化[J].中国语文,2002,(4):343-356.

[13]刘丹青.汉语类指成分的语义属性和句法属性[J].中国语文,2002,(5):1-11.

[14]吕叔湘.吕叔湘文集[M].北京:商务印书馆,1992.

[15]杨梅.中国学习者英语冠词的二语产出——关于音韵迁移假说的实证检验[J].外语教学与研究,2012,(1):65-79.

Article usage of demonstratives “zhe”“na” and their influence

on Chinese students acquisition of English articles

Feng Xuying

(School of Foreign Languages,Ningbo University,Ningbo 315211,China)

Abstract:Nominal expressionszhe/na NP in Chinese partly influence acquisition of definite articles for Chinese learners.Semantic,discourse-syntactic and prosodic transfer are means of transfer of Chinese zhe/na NP structure to the NP structure in English.This article gives a detailed description of the article-like zhe/na usage in Chinese,and elaborates on the various means of transfer of the structures across languages.The analysis from different perspectives remind SLA researchers of complexity of acquisition of functional words.Acquisition of surface structure on the part of Chinese learners does not guarantee native-like understanding of“the NP”structure and deep structure in learnersmind might differ,which demonstrates insufficient acquisition.

Key words:zhe/naNP;the NP;transfer;SLA