人口红利对我国制造业出口国内增加值的影响

2018-08-14盛新宇郎士强

盛新宇,郎士强

(辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳 110036)

一、引 言

自加入WTO以来,我国制造业发展迅猛,出口贸易快速增长,2012年我国制造业出口额超过1.9万亿美元,跃居世界第一。而在全球经济增速放缓背景下,我国制造业仍保持良好增长态势,2015年实现出口规模约2.2万亿美元,*作者根据联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)公布的数据计算得出。“Made in China”、“世界工厂”等标签成为中国制造业蓬勃发展的代名词。然而,在全球垂直分工深化与价值链不断延伸的背景下,一国的出口价值往往包含国外和国内价值两个部分,国外价值来源于外国中间品的进口,而国内增加值则是指出口品生产过程中由于国内要素与技术的投入所带来的增值部分[1],一国出口的国内增加值才是贸易的真实利得。由此,贸易规模与贸易利益的核算方式有了新的涵义,基于增加值贸易的测算方法不仅能够有效剔除因为中间品进口所造成的国际贸易重复核算部分,评估出口的真实贸易利得,而且能够准确反映出一国参与全球垂直分工的程度。基于增加值贸易测算方法,我国制造业对外贸易无论是进出口额还是双边贸易差额,都要远远小于按总贸易额衡量的情况[2],作为世界制造大国,我国制造业在全球垂直分工过程中的真实利益应当受到更多的关注。

Hanson[3]在其研究中指出,出口规模的不断扩大是我国发挥劳动力资源优势参与全球生产网络、融入经济全球化的结果。而近年来,随着我国人口红利的下降,国内制造业出口开始进入个位数增长的低速发展期。同时,虽然在增长期我国制造业出口国内增加值绝对数额快速提高,实现由2000年到2014年的超8倍扩张,但是其出口国内增加值率却一直锁定在60%—70%范围内,尤其近年来,在人口红利下降的背景下,国内增加值率更是不断逼近60%。*作者根据世界投入产出数据库(WIOD)公布的国际投入产出表(WIOTs)测算得出。当前,客观分析人口红利对制造业出口国内增加值的影响,既能精准判断人口红利对我国制造业出口利得的作用,推动已有研究的深化,更对目前放宽人口政策、强化教育科研、提升劳动生产率以及推动供给侧改革有着重要的借鉴意义。

二、文献综述

国内外学者就人口红利对对外贸易和制造业出口的影响展开了广泛的研究,Tylor[4]就劳动人口比重变化的影响进行探究,指出人口结构变化影响公共和私人储蓄率继而会影响经常账户平衡。Edwards和Golub[5]以南非制造业为研究对象,论证了劳动力成本与制造业出口的负相关关系。Domeij和Floden[6]指出老龄化对OECD 国家经常账户的变化影响显著。Abraham 和Sasikumar[7]以印度为样本,从微观角度论证,指出单位劳动成本降低将促使纺织服装企业出口的增加。Koopman等[8]指出劳动力禀赋是中国加工贸易获得发展的关键影响因素。Fedotenkov等[9]等指出某种中间产品的替代品越少,人口冲击国际溢出效应越大。

国内学者的研究主要侧重人口红利对总出口、出口结构与出口比较优势等方面,王仁言[10]认为人口赡养率下降是我国对外贸易出现持续顺差的一个重要原因。马飒[11]、钟水映和余远[12]通过研究指出劳动人口比重、劳动年龄结构、劳动力成本等因素对我国出口规模会产生直接影响,但不同要素密度行业的出口所受到的影响不同,并且如果产业工资水平的上升低于整体工资水平或者与生产效率同步,则影响会明显减小。另外,王有鑫和赵雅婧[13]研究指出人口红利是我国制造业出口比较优势提升的关键因素。同时,国内诸多学者如蔡兴[14]、任志成和刘梦[15]等也通过研究指出人口红利是降低制造成本,改善出口结构,提升出口品质,促进出口增速提升的重要原因。

在研究方法方面,投入产出法在对外贸易领域的应用使得出口分解成为可能,Hummels等[16]对总出口进行分解,测算出口中的国外价值,开创性地实现了出口增加值的测算,形成了HIY核算框架,为国内的外贸分解研究提供了初步借鉴,但HIY核算框架并没有考虑到加工贸易方式的特殊性。Koopman等[17-18]在HIY核算框架的基础上进一步拓展了出口分解方法,并基于此方法对多个国家的垂直专业化程度进行测算,Koopman等[19-20]又将投入产出表分解为一般贸易和加工贸易两类,形成了KWW核算框架。Johnson和Noguera[21]提出了增加值出口的概念。Upward等[22]在KWW核算框架基础上测算了中国企业的出口增加值率,使得直接从微观层面测算出口增加值成为可能。张杰等[23]又将贸易代理商、中间品间接进口和资本品进口等问题纳入了分析中,但KWW核算框架未能区分一般贸易中的中间品与最终品。Wang等[24]构建了一个基于双边行业层面的出口分解框架,克服了KWW核算框架的行业限制,形成了WWZ框架。另外,国内学者如张志明和代鹏[25]等在两种核算框架下对中国外贸出口增加值、价值链地位等进行了深入的探讨。

综上所述,国内外学者已经就人口红利与对外贸易相关关系做出了论证,同时对出口增加值测度方法及经验分析亦总结出大量有益的成果。但就人口红利与出口增加值相关关系的研究仍然非常匮乏,人口红利对制造业出口的深入影响也有待进一步测度。本文在此基础上,结合增加值测算方法,就人口红利对制造业出口国内增加值的影响作实证分析。

三、研究设计

(一)变量及其测度

1.被解释变量

本文着重探究人口红利对我国制造业出口国内增加值的实际影响,因此选取我国制造业出口国内增加值为被解释变量。本文假设世界上存在两个国家,我国(本国)和外国(除我国外的其他国家),每个国家有n个制造业,且每个行业的产品均可用于最终消费和中间品使用,因此组成的MRIO模型表示为:

(1)

假设VC为1×n我国直接增加值系数矩阵,VC≡VAC(XC)-1,其中,VAC为1×n直接增加值矩阵,VF的设定与VC类似。完全增加值系数为:

(2)

VCBCC+VFBFC=VCBCF+VFBFF=[k1,k2,…,kn](k1=k2=…=kn=1)

(3)

假定我国向外国的总出口由最终品出口和中间品出口组成,即:

ECF=YCF+ACFXF

(4)

相应的,外国向我国的总出口可表示为:

EFC=YFC+AFCXC

(5)

由式(1)、式(4)可得:

XC=(1-ACC)-1YCC+(1-ACC)-1ECF

(6)

由式(1)、式(5)得:

XF=(1-AFF)-1YFF+(1-AFF)-1EFC

(7)

由式(3)、式(4)、式(7),我国向外国的总出口可以分解为:

(8)

其中,#表示分块矩阵点乘,由式(8)可知,我国的总出口可被完全分解为7部分,并且,式(8)也是从行业层面进行总出口分解的核算方程。为更详尽阐述,本文将式(8)各部分经济意义进行阐述汇总,如表1所示。

我国各行业出口增加值的构成主要包括:(1)最终品出口中所包含的国内增加值;(2)中间品出口中所包含的国内增加值;(3)我国各行业中间品出口中所包含的国内增加值(通过国外再加工,以最终品形式回流);(4)我国各行业中间品出口中所包含的国内增加值(通过国外再加工,以中间品形式回流);(5)纯重复核算的国内增加值;(6)最终品出口中所包含的国外增加值;(7)中间品出口中所包含的国外增加值。本文的研究侧重于人口红利对我国制造业出口国内增加值的影响,因此在被解释变量设定过程中,只选取第(1)和第(2)部分,即增加值出口两个模块,其中各行业最终品出口中所包含的国内增加值用DVA_FIN表示,各行业中间品出口中所包含的国内增加值用DVA_INT表示,总的出口国内增加值用DVA表示。

2.解释变量

在解释变量选取上,本文侧重分析人口红利变动情况,参照联合国人口基金会的定义,*联合国人口基金会(UNFPA)指出:人口年龄结构中间大、两头小的阶段为人口红利。结合研究的侧重点以及实证分析的可行性,选取人口抚养比(Gross Dependency Ratio,GDR)为人口红利的测度指标。

人口抚养比以非劳动年龄人口数占劳动年龄人口数的比重进行测度,其中非劳动年龄人口数指15岁以下(不含15岁)及64岁以上(不含64岁)的人口,劳动年龄人口数指15—64岁的人口。*联合国人口基金会发布的《2016世界人口现状》(State of World Population 2016)指出:劳动年龄通常是指15—64岁的人口。人口抚养比测度了劳动力的供给与社会所承受的人口负担,是人口红利最直接的测度指标,人口抚养比提高表明一国人口红利下降。*根据中国统计年鉴发布的数据,2000—2014年,我国人口总抚养比在34%—43%之间,即劳动力人口比重尚处于57%—66%之间,对比50%—60%的劳动力人口比重界限,我国尚处于人口红利期。

3.控制变量

考虑到分析的全面性以及计量结果的稳健性,在实证分析的过程中,除了考虑人口红利因素外,本文继续就制造业出口及出口增加值相关分析机理选取其他变量。综合先前的研究结果,选取高技能劳动力水平(Highly Skilled Labors,HSL)、固定资产投资(Investment in Fixed Assets,IFA)、科技研发(Research and Development,RAD)和行业规模(Industrial Scale,IS)作为控制变量。

高技能劳动力水平是制造业升级和产品增加值提升的重要影响因素。随着全球化的加速以及生产的国际化,各国要素禀赋与劳动生产率的差异使得垂直分工在各国间展开,而国际分工的角色与全球价值链地位的定位则更多的取决于高技能劳动力水平。出口增加值是国家间垂直分工体系下贸易利得的重要考究指标,其伴随着中间品与最终品在国际间流动,受到高技能劳动力水平的直接影响。经济学家将我国过去出口规模的快速扩张归功于人口红利,但是在出口国内增加值增长方面,人口红利影响的发挥将受到高技能劳动力水平的制约。本文以分行业科研人员折合全时当量占行业就业人员量的比重来测度各行业高技能劳动力水平(HSL),并作为控制变量加入模型进行实证分析。

固定资产投资不仅能够对一国产业增长起到直接拉动作用,还能通过弥补因折旧和技术落后而淘汰的生产能力,实现再生产来形成未来生产和服务能力。因此固定资产投资既可以对本国制造业出口规模扩大起到直接推动作用,更会对制造业出口国内增加值的变动产生显著影响。本文同样选取分行业固定资产投资(IFA)作为控制变量对模型进行分析,实际测度中以分行业新建固定资产投资来对指标进行描述。

科技研发以及行业规模也会对制造业出口增加值的变动产生影响。科技研发通过提高生产企业的科技水平继而提升生产效率来促进出口国内增加值的提升。而行业规模的扩大不仅有助于优化行业中劳动和资本的配置,提高要素报酬,借助规模经济效应降低生产成本,提升产品的增加值率,而且可以获得今后向具有相似偏好和收入水平的国家出口该类商品所必需的经验和效率。*林德1961年提出的偏好相似理论和克鲁格曼1985年提出的规模经济贸易理论使得产业规模及规模经济成为国际贸易考量的一个重要因素。在分析过程中,以分行业科技活动经费内部支出测度科技研发水平,以分行业规模以上工业企业工业销售产值(现价)测度行业规模,将科技研发(RAD)与行业规模(IS)作为控制变量加入到模型中进行实证分析。

(二)模型设定

本文设定如下模型,以计量方法就人口红利对制造业出口国内增加值的影响做检验,可得:

Yi,t=α0+β0GDRi,t+β1HSLi,t+β2IFAi,t+β3RADi,t+β4ISi,t+μi+εi,t

(9)

其中,i和t分别表示行业和年份。被解释变量Y表示制造业出口中所含的国内增加值。在测算过程中,分别对制造业出口国内增加值DVA,最终品出口中所包含的国内增加值DVA_FIN及中间品出口中所包含的国内增加值DVA_INT进行实证分析。GDR、HSL、IFA、RAD和IS分别表示人口红利、高技能劳动力水平、固定资产投资、科技研发以及行业规模。μi为不可观察的各行业部门效应,用于控制行业固定效应。εi,t为误差项。

(三)数据来源与说明

本文制造业出口国内增加值(单位十亿美元)数据根据世界投入产出数据库(WIOD)公布的国际投入产出表(WIOTs)测算得出,国际投入产出表涵盖了43个国家和地区的56个子行业(35个行业部门),本文分析涵盖其中17个行业。本文结合国际投入产出表和国民经济分类(GB/T 4754-2011)对部分行业部门进行拆分或调整,选择出17个制造业子行业进行分析,分别为:(1)纺织服装业;(2)木材及木制品业;(3)其他制造业;(4)食品、饮料及烟草业;(5)造纸业;(6)印刷及记录媒介复制业;(7)石油加工、炼焦和核燃料加工业;(8)橡胶和塑料制品业;(9)非金属矿物制品业;(10)基本金属业;(11)金属制品业;(12)化学及化工产品业;(13)医药制造业;(14)机械设备制造业;(15)计算机通信设备行业;(16)电气设备制造业;(17)交通运输设备制造业。人口抚养比(以每万人测度),衡量的人口红利数据来源于《中国统计年鉴》所公布的数据。高技能劳动力水平(以每万人测度)的测度借助《工业企业科技活动统计年鉴》和《中国劳动统计年鉴》所公布的数据测算得出。行业固定资产投资水平(单位为千亿元)数据来源于《中国统计年鉴》。科技研发(单位为亿元)指标结合《工业企业科技活动统计年鉴》公布的数据进行汇总整理。行业规模(单位为千亿元)则根据中华人民共和国国家统计局所公布的历年数据进行测度。基于数据的可得性与连续性,本文的样本区间设定为2000—2014年。

四、实证结果及分析

本文借助分行业面板数据,结合相关检验采用OLS进行实证分析,为了提高系数估计的稳健性,针对模型残差或个体在截面上存在的不同问题选择差异化的系数标准差稳健估计方法。由于设定的模型可能存在一定的内生性问题,误差项εi,t存在同时影响被解释变量和解释变量的因素,本文以自变量的高阶滞后项为工具变量,根据残差项序列相关性检验选择相应的滞后阶数,采用差分GMM进行实证分析。分析过程中,为对比不同制造业部门间人口红利对出口国内增加值影响的差异,本文将17个制造业行业划分为劳动密集型制造业、资本密集型制造业及知识和技术密集型制造业三类进行分样本回归。

变量平稳性检验(ADF检验)结果如表1所示。从结果来看,除DVA、DVA_FIN和GDR三个变量在一定的显著性水平上平稳以外,其他变量均不平稳,但通过一阶差分后,其他变量也通过了平稳性检验,面板数据平稳。

表1平稳性检验结果

注:括号内数值表示t值;*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。下同。

(一)制造业出口国内增加值整体回归结果

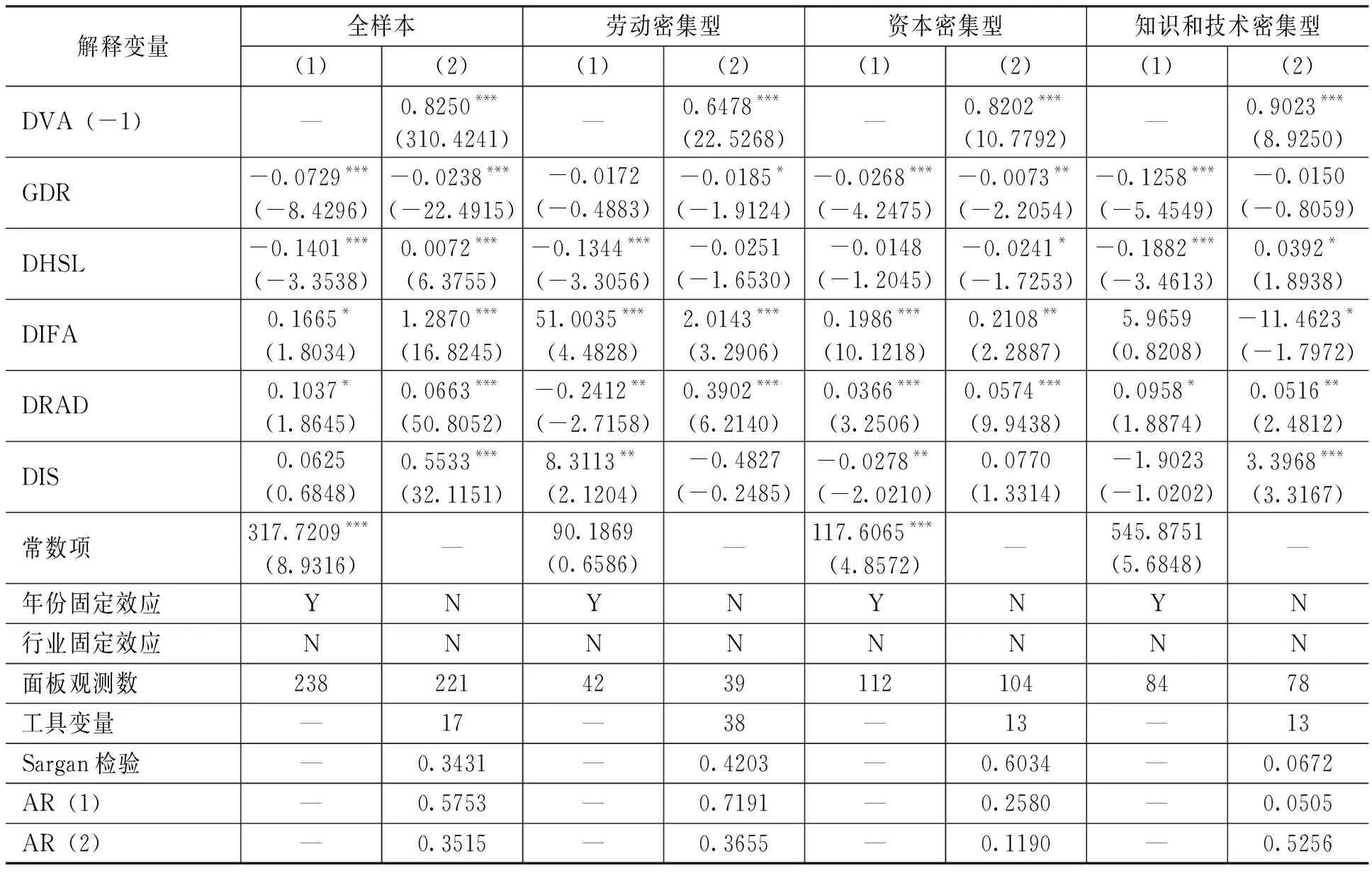

人口红利对制造业出口国内增加值实证结果如表2所示。从结果来看,无论是全样本估计结果还是分行业估计结果,人口红利变量的影响作用均保持一致,人口红利的下降(人口抚养比上升)均会对我国制造业出口国内增加值造成负面影响。但值得注意的是,人口红利对我国制造业行业整体出口国内增加值的影响较大,其影响作用在1%的置信水平上显著,在其他条件不变的情况下,人口抚养比每提高1个单位,出口国内增加值将减少超过0.0238单位。而其对各个行业出口国内增加值的影响则有显著差异。人口红利对劳动密集型制造业出口国内增加值的影响最大,对资本密集型制造业的影响次之,而在对知识和技术密集型制造业出口国内增加值估计中,人口红利的影响并没有通过显著性检验。知识和技术密集型制造业对高级要素的需求比重显著高于其他制造行业,通过技术创新与产品研发,产业参与国际分工的角色不断优化,价值链分工地位不断提高,随之而来的是国内增加值的显著提升。*基于国际投入产出表(WIOTs)测算,样本期内,知识和技术密集型制造业出口国内增加值总体占比超过40%,并且呈总体增长态势,由2000年41.33%增长到2014年55.94%,增长了约35%。

表2制造业出口国内增加值实证分析结果

注:(-X)表示滞后阶数。下同。

其他控制变量在制造业出口国内增加值变动中也表现出显著的影响。高技能劳动力水平对制造业总体出口国内增加值有着显著的正向促进作用,研究人员占比增加值每提升1个单位,制造业总体出口国内增加值增长约0.0072个单位,而不同产业下,高技能劳动力水平的差异影响十分明显,其对知识和技术密集型制造业出口国内增加值促进作用显著,而对于其他两个产业影响并不明显,甚至出现了负向作用。显然,当前劳动密集型或资本密集型制造业仍然对低端要素的需求较高,高技能劳动力在知识和技术密集型制造业中充分发挥作用的同时并没能推动劳动密集型和资本密集型制造业出口国内增加值的提升。固定资产投资的影响也在各个产业表现显著特征,固定资产投资对制造业总体出口增加值有着正向影响,但其主要的正向影响体现在劳动密集型和资本密集型制造业出口国内增加值估计结果中。新建固定资产投资变量系数分别达到了2.0143和0.2108,知识和技术密集型制造业过高的固定资产投资反而会限制其出口国内增加值的提高。知识和技术密集型产业往往是知识含量(包含技术)和脑力劳动所占比重较大的产业,过高固定资产投资不仅降低了知识含量的比重,甚至还会造成资本边际产出进一步下降,限制国内增加值的提高。

科技研发投入对制造业整体和各个产业出口国内增加值都有着显著的正向影响,并且都在5%或1%置信度水平上显著,在全球价值链不断深化的今天,科技研发的正向促进作用仍然不言而喻。行业规模的影响对总体及知识和技术密集型产业出口国内增加值的影响较为显著,随着行业规模扩张,规模经济所带来生产成本的下降以及出口的增长推动了制造业出口国内增加值的提升,同时知识和技术密集型产业也更加容易优化资源配置,促进技术研发,实现出口国内增加值的提高。

(二)制造业最终品出口国内增加值回归结果

如表3所示,人口红利对制造业最终品出口国内增加值的影响更为显著,无论是全样本还是分行业估计结果,人口抚养比对制造业出口国内增加值的负面影响均显著,而其对制造业总体和劳动密集型制造业的影响最为明显,在其他条件不变的情况下,人口抚养比每上升1个单位,制造业总体出口国内增加值下降0.0323个单位,劳动密集型制造业则下降0.0327个单位。劳动密集型制造业对于劳动力供给量需求最高,在人口红利下降的今天,劳动力密集型制造业必将会面临严重的挑战。相较而言,资本密集型及知识和技术密集型产业受到的影响较小,但就最终品出口而言,其仍然无法摆脱人口红利下降所带来的负面影响,甚至知识和技术密集型制造业出口国内增加值遭受的冲击更大,这与最终产品的组装、包装等劳动力密集需求环节密不可分。

表3制造业最终品出口国内增加值实证分析结果

高技能劳动力的投入对制造业最终品及知识和技术密集型制造业最终品出口国内增加值影响显著,尤其对知识和技术密集型制造业。在其他因素不变的情况下,高技能劳动力增加值每增加1个单位,其最终品出口的国内增加值将增加0.0383个单位,而其对劳动力密集型制造业的影响却显著为负,在5%的置信水平上,其系数为-0.0024。显然,现阶段,劳动力密集型制造业在最终品生产方面还没有完全实现产业结构的进一步升级,高技能劳动力在这一产业出口增加值方面的作用被明显的限制。固定资产投资、行业科技水平和行业规模都对制造业最终品出口国内增加值有着显著促进作用,但就具体产业而言,也同样存在显著的差异。固定资产投资增加值的增长对资本密集型制造业最终品出口国内增加值显著为正,但却对知识和技术密集型制造业最终品出口国内增加值产生了负向影响,其在5%的置信水平上,系数达到了-4.4662,这与对知识和技术密集型制造业整体出口的影响有着相同的趋势。科技研发与行业规模对资本密集型制造业最终品出口国内增加值的影响都表现出与整体的显著差异,科技研发虽然对资本密集型制造业整体出口国内增加值产生促进作用,但对其最终品出口增加值并没有显著的影响,而行业规模的影响则相反,显然资本密集型制造业在最终品生产中能够形成规模经济,但技术含量所带来的优势却未真正的体现。

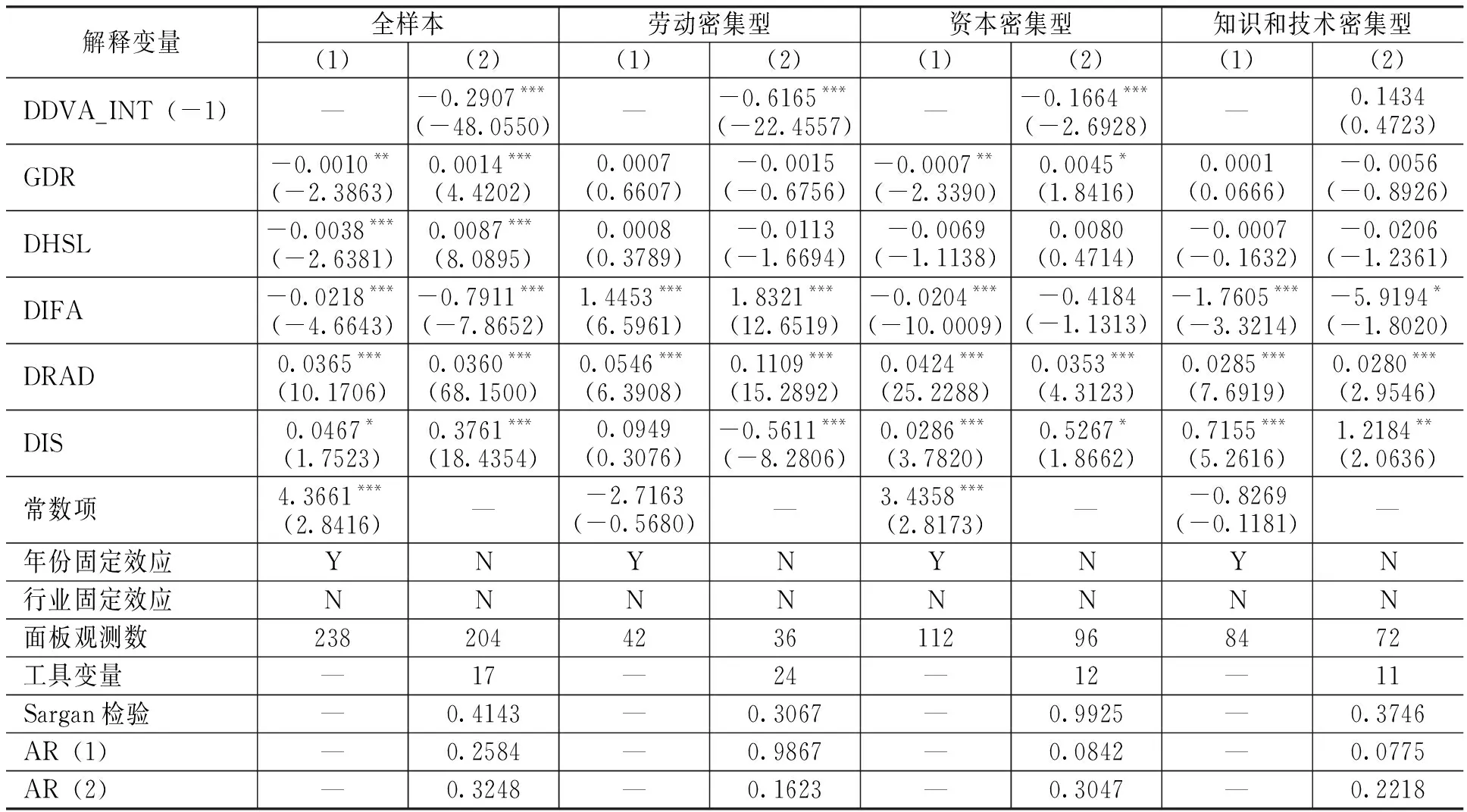

(三)制造业中间品出口国内增加值回归结果

如表4所示,在就人口红利对制造业中间产品出口国内增加值影响的分析中,OLS和差分GMM方法得出的结果有着很大的差异。显然,在全球价值链不断延伸,生产全球化的今天,中间品生产涉及的影响因素不断增多,去除内生性影响后,人口红利下降的负面影响由于高技能劳动力的投入、科技研发、规模经济等因素的影响已经得到显著的弱化。国际分工环节中,中间产品的加工环节更加注重各国强比较优势,通过劳动技能、科技水平以及规模经济所带来的优势,中间产品分工角色可以得到更好的优化,所带来的出口国内增加值增长也更加明显。科技研发在1%的置信水平上,对制造业总体及三个分行业出口增加值均有正向影响,而行业规模同样也对制造业总体和资本密集型及知识和技术密集型制造业出口国内增加值产生正向作用。

表4制造业中间品出口国内增加值实证分析结果

其他变量的回归结果也表现出显著的差异性,高技能劳动力对分行业制造业中间品出口国内增加值的影响均不显著。现阶段,我国在国际分工中承接的中间品加工仍然是简单的再加工环节,其国内增加值低,对于高技能劳动力投入的需求少,只能在总体上获得较低的国内增加值。固定资产投资虽然对资本密集型制造业最终品出口国内增加值有正向影响,但是其中间品出口国内增加值没有显著的作用,产业规模虽然对劳动密集型产业整体和最终品及中间品都有负向影响,但只有在劳动密集制造业中间品出口国内增加值中才具备显著性。这些差异化的影响也体现了中间品制造过程中国内增加值提升的特殊性。

五、结论与启示

本文就人口红利对我国制造业出口国内增加值的影响作实证分析,结果显示:第一,人口红利对制造业出口国内增加值有显著的正向影响,以人口抚养比衡量的人口红利下降将导致制造业总体出口增加值的显著下降。而对于不同要素密集度制造业及不同出口形态产品的国内增加值,人口红利的影响又呈现出显著的差异特征,人口红利下降将导致劳动密集型及资本密集型制造业整体和最终品出口国内增加值下降,但对其中间品的影响不显著;而对知识和技术密集型制造业,其正向影响则主要体现在最终品出口国内增加值方面。第二,相关控制变量也呈现出差异化影响的特征,高技能劳动力水平促进了制造业总体及知识和技术密集型制造业整体和最终品出口国内增加值的提升;固定资产投资对制造业总体和资本密集型制造业整体及最终产品出口国内增加值有着显著的正向作用,同时其对劳动密集型制造业的整体及中间品出口国内增加值也有显著的推动作用,但对知识和技术密集型制造业出口国内增加值影响不显著;科技研发的正向影响最为显著,除了资本密集型制造业最终品出口外,制造业出口国内增加值均受到科技研发的显著促进;产业规模则对制造业总体及知识和技术密集型制造业出口国内增加值影响显著,对资本密集型制造业最终品和中间品出口国内增加值有正向影响,但在劳动密集型制造业出口国内增加值中并没有呈现出显著的正向作用。

本文的研究具有重要的政策意义:第一,现阶段我国人口红利的下降不仅影响到出口绝对规模的增长,还会降低出口国内增加值,但对知识和技术密集型制造业总出口国内增加值的影响却不显著,因此我国既要适当放宽人口出生政策,合理降低人口抚养比,更要强化教育投入,注重劳动力素质提升。第二,不同要素密度和不同出口形态制造业国内增加值受人口红利的影响存在显著差异,资本密集型及知识和技术密集型制造业、中间品出口国内增加值受到的影响较小,因此在人口红利逐步削减的今天,除关注人口政策外,我国还应当加快产业结构调整与全球价值链升级。第三,固定资产投资、科技研发以及产业规模对各类制造业出口国内增加值的影响有明显的差异,因此在推动制造业出口升级的过程中,应当继续深化供给侧改革,加强对投资、科研投入和产业发展的引导,实现资源的高效配置。