独生子女与非独生子女大学生批判性思维能力的差异性分析

2018-08-13张青根

张青根,沈 红

(华中科技大学教育科学研究院,湖北武汉430074)

一、引言

当前,独生子女依然是我国小学、中学和大学里学生的主体,独生子女的教育问题依然是社会关注的热点。尽管国内外学者对独生子女的心理健康状况[1-2]、性格特征[3]、社会适应性[4-5]以及生命历程中的关键生命事件(如升学、毕业、就业、结婚生育)[6-8]、居住方式[9-10]、代际关系[11-12]等展开了大量研究和讨论,但关于独生子女群体,尤其是关于独生子女大学生群体能力发展状况的研究较为缺乏。而能力是独生子女大学生未来个人发展的核心要素,在一定程度上决定了独生子女的未来成就。因此,未来需要更多基于经验数据的实证研究来探讨独生子女大学生的能力发展状况。

批判性思维能力,在国际教育界被认为是和读、写一样重要的基本学习和学术技能,是创造知识和合理决策所必需的能力[13]。国外关于批判性思维的研究主要集中在3个方面:一是关于批判性思维定义及内涵的讨论[14-20];二是关于批判性思维能力测评工具的开发和测试,如康奈尔批判性思维测试(The Cornell Critical Thinking)[21]、加利福尼亚批判性思维技能测验表(The California Crtical Thinking Skills Test)和批判性思维倾向问卷(The California Critical Thinking Disposition Inventory)[22]等;三是基于批判性思维能力测评工具对批判性思维能力差异的组别比较分析,如分析某项课程是否能有效提升学生的批判性思维能力[23],比较不同国别[24]、年级[25-27]、学科[28]、语言[29]等人群的批判性思维能力差异等。国内关于批判性思维的研究相对缺乏,更多地停留在批判性思维概念的引入、内涵的剖析、相关理念的阐释以及教学模式的探讨上[30-33],未见充足的实证研究来分析不同组别群体的批判性思维能力差异。已有的实证研究也是建立在国外开发的批判性思维能力测评工具上,但这些工具的本土化、适应性等值得进一步讨论。

有鉴于此,本研究将利用本土化的批判性思维能力测试工具,基于中国经验数据,分析独生子女与非独生子女大学生的批判性思维能力差异,并探讨这种差异随时间变化的趋势。

二、理论基础与研究假设

从已有的研究文献来看,主要存在两类代表性的理论来解释独生子女与非独生子女的发展差异。

第一,从家庭背景差异的视角出发,强调家庭背景对子女发展的影响。布雷克(Blake)提出的家庭资源稀缺理论便是典型代表。他从家庭规模角度探讨子女发展差异,认为兄弟姐妹数量与教育获得之间存在负相关关系。基于不同年龄群体的调查数据,布雷克发现,在成年人中,兄弟姐妹越多的人,受教育程度越低;而在那些年轻学生中,兄弟姐妹的数量与其学习成绩和教育期望成反比。他认为,兄弟姐妹人数的增多导致分配到每个孩子身上的家庭资源份额减少,因而对每个孩子的教育成就都有负面影响。这种家庭资源包括3个方面:一是家庭的环境或场景,包括家居形式、生活必需品以及文化物品(如书籍和音乐等);二是各种有利于孩子接触外界社会的机会;三是父母亲对孩子的关注、干预或直接的教导[34]。谢迈尔(Schmeer)的研究支持了这一论点。他认为家庭中子女数量越多,意味着每个孩子所获得资源越少,父母难以给每个人同样的培育、照顾和金钱投入[35]。从该理论来看,相比非独生子女,独生子女拥有更多家庭资源,被父母给予更多的关注与成就期望,独生子女的成长和发展也将更为突出。许多基于中国经验数据的研究证实了这一推论。例如:王晓焘通过对12个城市青年发展状况的调查分析发现,家庭规模对孩子教育获得存在负向影响,独生子女的教育获得普遍高于非独生子女[36];肖富群则重点考察了农村青年独生子女的就业特征,认为独生子女在教育获得方面具备明显优势,并强化了其就业优势[37]。

与家庭资源稀缺理论恰恰相反的是,交流互动论认为家庭规模对子女发展具有正向作用。兄弟姐妹间经常交流互动,时常产生合作冲突,进行假装游戏,有更多的机会体验他人的心理状态,进而促进心理发展;而学习方面的相互交流、对比、竞争也同样有利于提升学业成绩[38-39]。已有研究对上述两个理论的观点进行了检验。例如,聂景春等基于中国西北农村的调研数据发现,随着儿童兄弟姐妹数量的变化,“交流互动”和“资源稀释”两种机制在同时发挥作用。当兄弟姐妹较少时,“交流互动”的作用更明显,相对于独生子女,有一个兄弟姐妹的儿童在心理健康状况和学业表现方面表现出一定优势;当有较多兄弟姐妹时,“资源稀释”的作用更明显,因此有两个或两个以上兄弟姐妹的儿童在心理健康状况和学业表现方面均显著差于有一个兄弟姐妹的儿童[40]。此外,也有研究者提出汇流模型,认为儿童的智力成长和家庭背景存在关系,子女的智力发育水平取决于家庭中其他成员智力的平均水平[41]。

第二,从社会化发展的视角出发,强调社会化过程对个体发展的影响。风笑天提出的“消磨-趋同”理论最具代表性。他基于5次大规模的调查资料发现,在初中时期,独生子女与非独生子女两类青少年在能干、生活自理能力、文化期望、成人意识等方面所表现出的一些明显差异,都随着他们的成长而逐渐消失。这种差异的变化源自于后期接触的社会环境的变化及其年龄的成长。社会化环境的变化所带来的影响称为“环境消磨”,年龄成长所带来的影响称为“时间消磨”。在个体成长早期,社会化环境相对单一,父母和家庭的影响较大,两类群体因家庭环境的不同而形成差异。随着年龄的增大,社会化环境渐趋复杂,父母和家庭的影响相对变小,外界环境的影响愈发重要。但对于两类群体而言,外界环境都是趋同的,这种一致性的后期环境逐渐消磨前期形成的差异。[4]

上述论断在其他研究中也得到印证。例如,风笑天和王小璐认为独生子女和非独生子女在就业和职业适应上不存在明显差异[42]。托尼·法布尔在长期的研究中将独生子女和非独生子女进行参照实验和对比分析,发现成年后的独生子女和非独生子女在职业和经济上的成就表现并无显著差异[6]。田丰和刘雨龙利用CSS 2011年调查数据的研究发现,先赋因素如家庭背景对独生子女和非独生子女在接受高等教育机会上的差异有显著影响,而是否接受高等教育对两类人群后续的生命事件具有决定性的影响。独生子女和非独生子女之间差异的消失或缩小是由个人在关键生命事件中获得的后致因素所决定的,考虑到生命事件的连续型和因果关系,两类人群身上体现出后致因素替代先赋因素的规律。[43]

本研究将从大学入学年和毕业年两个时点来关注独生子女与非独生子女大学生群体的批判性思维能力差异状况及其变化趋势。基于上述理论分析,提出以下3种假设:

假设1:在大学入学初期,独生子女大学生的批判性思维能力显著高于非独生子女大学生的批判性思维能力。

假设2:经历几年大学教育后,独生子女与非独生子女大学生间的批判性思维能力差异不再显著。

假设3:在大学就读过程中,独生子女与非独生子女大学生的批判性思维能力增长幅度存在显著差异。

三、研究设计

(一)数据来源、测试工具及其信效度分析

1.数据来源

研究数据来源于研究团队2016年12月在全国16个省(直辖市)、83所高校进行的本科生能力测评(National Assessment of Collegiate Capacity,NACC)。接受测评的本科生超过16000人,经数据清洗后,有效测评样本为15336个。由于研究关注的是在大学入学时点和毕业时点独生子女与非独生子女间的批判性思维能力差异,最终进入分析的有效样本为13236个,其中:独生子女样本5265个,非独生子女样本7971个;男性样本6496个,女性样本6740个;大一新生样本7991个,大四毕业生样本5245个;来自“985工程”大学、“211工程”大学(不含上述“985工程”大学,后简称“211工程”大学)、非“211工程”的四年制大学(后简称“四年制大学”)、非“211工程”的四年制学院(后简称“四年制学院”)的样本分别为2011、2422、5784、3019 个;分布于文科、理科、工科、医科的样本分别为 4727、2700、4683、1126 个。

2.测评工具及其信效度分析

批判性思维能力测评工具由加拿大批判性思维研究专家董毓领衔的国际化团队开发,主要通过6个子维度(分析论证结构、意义澄清、分析评价论证和推理、评估信息叙述可推出含义、评估信息可信度、识别隐含假设)来测评大学生的批判性思维能力。该工具共有33道客观题,满分100分。

经信度检验可知,批判性思维能力测评工具的克伦巴赫系数为0.623,表明该工具具有良好的信度。从效度检验上看,以大学生参加高考时的总分、语文分、数学分、英语分以及其对批判性思维能力的自我评价为效标,效标效度分别为 0.364、0.185、0.296、0.273、0.094,均是高度显著的,表明该测评工具是有效的。[44]

(二)计量模型

研究主要关注两方面问题:一是在大一新生和大四毕业生中,独生子女与非独生子女大学生的批判性思维能力是否存在显著差异;二是在大学就读期间,独生子女与非独生子女大学生间的批判性思维能力增长幅度是否存在显著差异。

1.在新生和毕业生中:独生子女大学生的批判性思维能力更高吗?

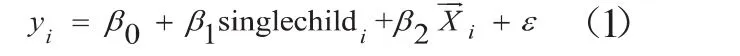

模型(1)是衡量独生子女大学生的批判性思维能力是否更高的多元线性回归模型:

式中: 是学生的批判性思维能力测试得分;

是判断样本是否为独生子女的变量,若是,则变量为1,反之则为0;是独生子女变量的回归系数,若该系数大于0,表明独生子女大学生的批判性思维能力更高,反之则更低; 是截距项; 是各控制变量的拟合系数;是随机误差项; 是控制变量。

对于大一新生样本而言,控制变量 主要包括3类:一是人口统计学特征,如性别、民族、政治面貌等;二是家庭背景及个人成长经历相关变量,如户口类型、家庭所在地、家庭类型、家庭经济状况、父母受教育程度、流动求学经历、留守经历等;三是高中学业相关变量,如高中所在地、高中类型、班级类型、高三成绩排名指数(以高三时的总成绩在班级中的大体排名除以高三所在班级的人数计算所得)、高考生源类型等。对于大四毕业生样本而言,除上述3类变量外,还存在第4类变量,即大学就读经历相关变量,主要包括学校类型、学科类型、学情投入状况(如学习成绩、实习经历、社团活动、科研经历、转专业学习等)。

2.大学生批判性思维能力增长幅度的衡量:反向测度法

在衡量独生子女大学生在高等教育期间批判性思维能力是否增长更大之前,须先明确如何测度大学生批判性思维能力的增长。由于本次全国范围内的学生能力测评是横截面调查,并未对微观层面的大学生进行跟踪调查,也就无法获悉本次调查中大一新生在将来大四时的批判性思维能力水平,更无法获悉大四学生在过去大一时的批判性思维能力水平,无法准确地直接衡量个人在大学就读期间批判性思维能力水平的增长情况。但考虑到大学生群体存在一定的共性特征以及大四与大一之间较短的年限跨度,可以“反事实框架”为理论基础,基于一年级新生的人口统计学背景、家庭背景及个人成长经历、高中就学经历等特征来“反事实”估计大四学生在“大一入学”时的批判性思维能力水平,然后计算出大四学生在整个大学就读期间的批判性思维能力增长情况。详细的测度方法如下:

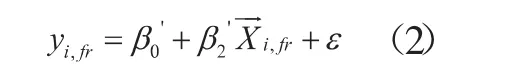

第一步:利用大一样本数据,拟合方程(2),得到各解释变量的拟合系数。

式中: 为大一新生i的批判性思维能力得分;为大一新生i的特征指标。

第二步:利用上一步的拟合系数,计算出大四学生样本“在大一时”的批判性思维能力水平。

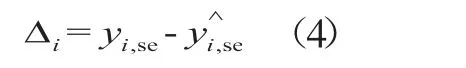

第三步:利用大四学生批判性思维能力的真实得分减去预测得分,计算出大四学生的能力增值。

式中: 为大四学生i的批判性思维能力增值幅度①[45]。

3.大四学生:独生子女大学生的批判性思维能力增值更大吗?

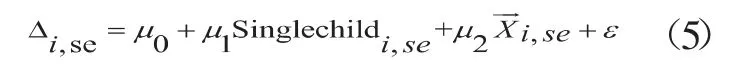

用模型(5)来分析独生子女大学生的批判性思维能力是否增长更大。

四、研究结果

(一)相关变量的描述性统计分析

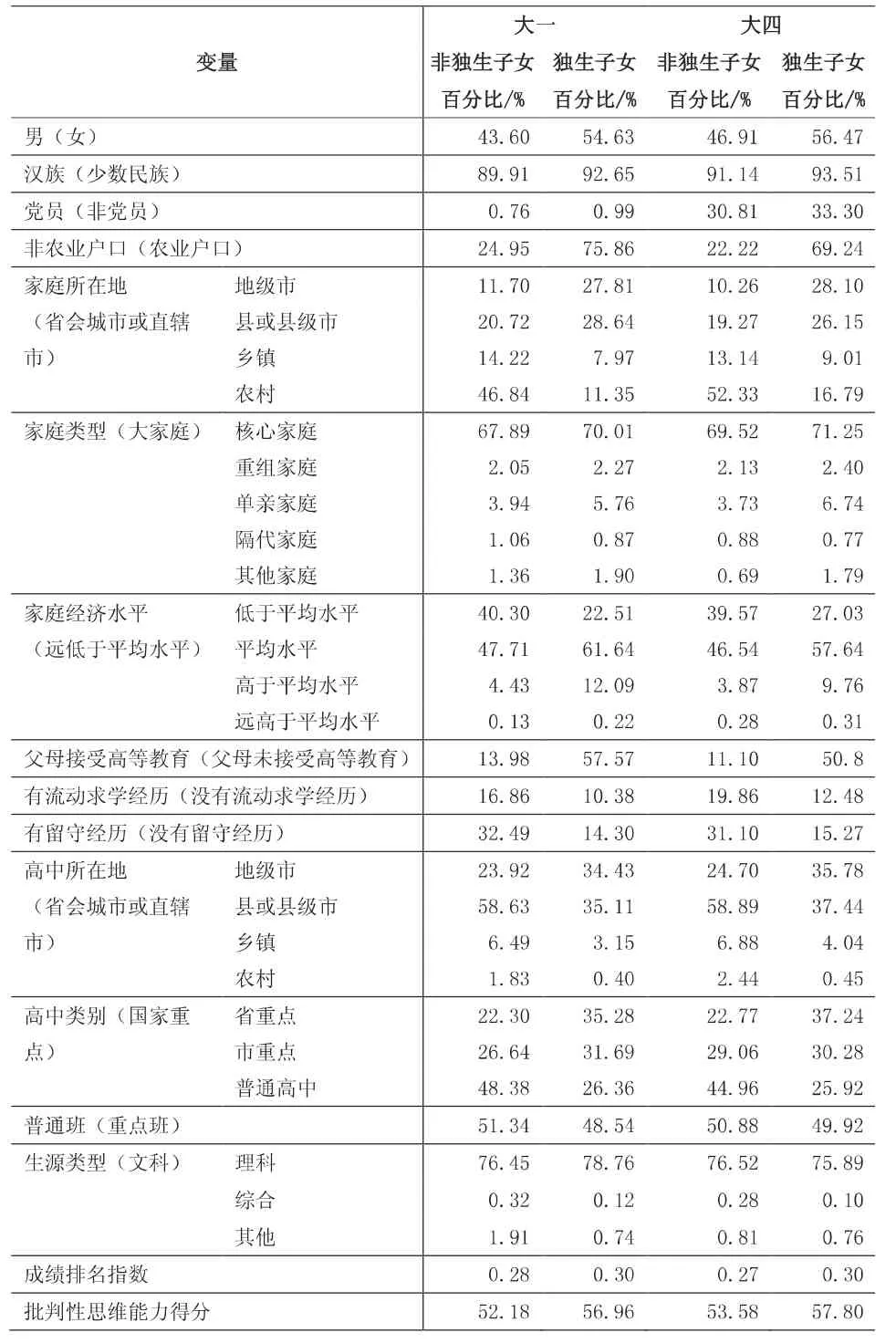

表1呈现了相关变量的描述性统计分析结果。从控制变量的分布情况上看,无论是大一学生样本,还是大四学生样本,独生子女与非独生子女在户口类型、家庭所在地、家庭经济水平、父母受教育程度、流动求学经历、留守经历、高中类别等方面的分布均存在较大差异。具体来看,相对非独生子女而言,独生子女更多来源于非农户口、家庭经济状况在“平均水平”及以上、父母接受了高等教育的家庭,且他们的流动求学经历和留守经历相对较少,高中主要就读于“市重点”及以上层次的学校。这在一定程度上说明,独生子女大学生在成长过程中拥有更好的成长环境,能够享受到更优质的城市资源及更完善的家庭和学校教育等。从纵向比较来看,无论是独生子女还是非独生子女,大四学生样本的批判性思维能力得分均高于大一学生,且差距显著(以独生子女为例,T检验显示:T值为-2.385,P=0.0171),该结果也粗略地反映出大学生批判性思维能力在大学期间得以提升。从横向比较来看,大一学生样本中,独生子女大学生的批判性思维能力得分(56.96)高于非独生子女(52.18),差值为4.78分且高度显著(T 值为-17.038,P<0.000);大四学生样本中,独生子女大学生的批判性思维能力得分(57.80)依然高于非独生子女(53.58),差值为 4.22分且高度显著(T 值为-11.601,P<0.000)。该结果说明:独生子女与非独生子女大学生的批判性思维能力得分存在显著差异;随着时间的推移,独生子女与非独生子女大学生的批判性思维能力得分差异在缩小,呈收敛趋势。

表1 各分类变量的分布情况

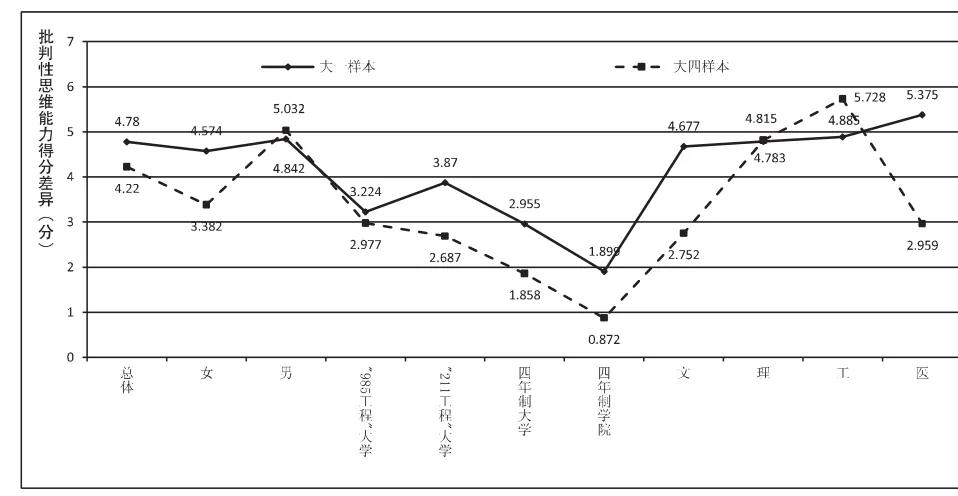

研究进一步从不同组别来比较独生子女与非独生子女大学生批判性思维能力差异。图1呈现了不同组别下的比较分析结果。由图1可知,从整体上看,独生子女与非独生子女大学生批判性思维能力差异在所有组别中均是显著的(T检验的P值均小于0.05)。从大四毕业生与大一新生间的比较来看,独生子女与非独生子女大学生批判性思维能力差异在大一新生样本中较高,在大四毕业生样本中较低,整体呈现出“下移”现象,再次印证了随着时间的推移独生子女与非独生子女大学生的批判性思维能力得分差异呈收敛趋势。然而,这种简单描述性统计分析并未控制其他因素的影响,研究结果可能并不可靠,需进一步深入分析。

(二)大一新生和大四毕业生:独生子女大学生的批判性思维能力更高吗?

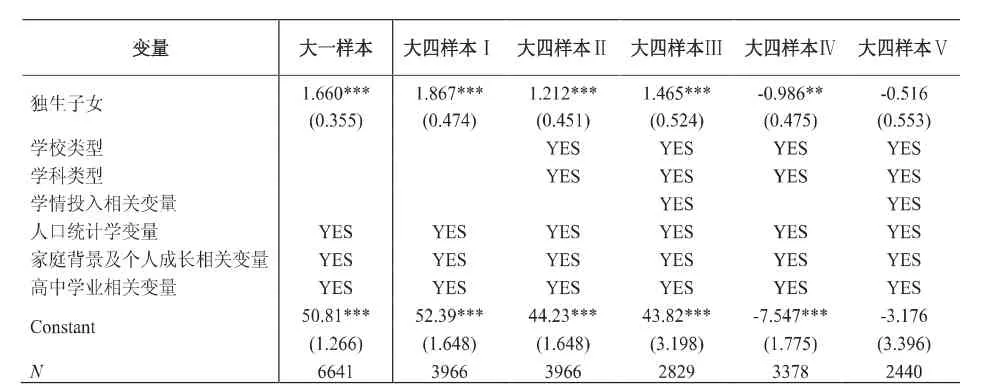

为控制其他变量的影响,深入分析独生子女与非独生子女大学生批判性思维能力差异,研究对模型(1)进行拟合分析,结果如表2所示。从大一新生样本的拟合结果上看,拟合优度为12.8%,说明回归分析是有意义的。具体来看,在控制人口统计学特征、家庭背景及个人成长变量、高中学业相关变量后,独生子女大学生的批判性思维能力得分比非独生子女大学生批判性思维能力得分显著高出1.660分,表明在高等教育入学初期,独生子女在批判性思维能力方面的确具有优势,假设1得到了验证。可能的解释是,研究结果支持了家庭资源稀缺理论,相对而言,在高等教育之前独生子女享有更为丰富的家庭资源、父母关注等,能够更好地成长和发展。

图1 不同组别下独生子女与非独生子女大学生的批判性思维能力得分差异

从大四毕业生样本的拟合结果上看,拟合优度均在11.2%以上,加入所有控制变量后,甚至达到了21.3%,说明回归模型具有较强的解释力度。由表2可知,在大四样本Ⅰ中,仅控制人口统计学特征、家庭背景及个人成长变量、高中学业等相关变量,独生子女与非独生子女批判性思维能力差异为1.867分,且是高度显著的,但这种差异并未考虑高等教育作用差异的影响。在大四样本Ⅱ中,控制学校类型和学科差异后,两类群体的批判性思维能力差异变为1.212分,依然是高度显著的。在大四样本Ⅲ中,进一步控制两类群体在大学教育期间的学情投入差异后,批判性思维能力差异为1.465分,仍然是高度显著的。由此说明,经历高等教育阶段学习后,独生子女与非独生子女大学生在批判性思维能力上的差异依然存在。研究结果虽未验证假设2,但不能由此简单反驳“消磨-趋同”理论。可能的原因是,尽管进入大学阶段教育后,两类大学生群体的确面临着相同的学习生活环境,父母和家庭环境的影响变小,但高等教育期间的“时间消磨”与“环境消磨”并没有完全消除差异,要达到完全消除差异需要更长的过程。上述解释是否真实需要进一步检验在高等教育期间独生子女与非独生子女大学生批判性思维能力的增长幅度是否存在差异。

(三)大四毕业生:独生子女大学生的批判性思维能力增长更大吗?

前文中已经详细描述了如何应用“反向测度法”来衡量大学生批判性思维能力的增长幅度,研究直接使用大学生批判性思维能力增值大小的测度结果。为此,以大四毕业生批判性思维能力增值幅度为因变量,对模型(5)进行拟合分析。由表2可知,在大四样本Ⅳ中,模型的拟合优度为10.3%,拟合分析是有意义的。在不控制大学生在大学教育期间的学情投入差异情况下,独生子女大学生比非独生子女大学生的批判性思维能力增长幅度显著低出0.986分。这表明非独生子女大学生在高等教育期间批判性思维能力增长更大,研究结果验证了假设3。在大四样本Ⅴ中,模型的拟合优度为10.9%,拟合分析同样是有意义的。在控制大学生高等教育期间的学情投入变量后,独生子女与非独生子女大学生的批判性思维能力增长幅度差异依然是负数,但并不显著。由此说明,进入高等教育阶段之后,大学生面临着相同的校园文化、学校环境、社会化环境等,独生子女大学生拥有的优势家庭资源对于高等教育期间个人能力发展的作用被弱化,导致独生子女大学生能力的发展并不具有优势。相反,非独生子女通过更为积极有效的学情投入来融入校园或社会环境,快速提升了自身的批判性思维能力,从而在高等教育期间缩小了与独生子女大学生批判性思维能力的差异。研究结果印证了“消磨-趋同”理论,在相同的社会化环境中,受“时间”或“环境”的消磨,独生子女与非独生子女大学生的批判性思维能力差异逐渐收敛。

表2 独生子女与非独生子女大学生批判性思维能力差异检验

五、结论与讨论

基于上述分析,研究主要得出以下结论。

第一,从不同组别的均值比较上看,独生子女与非独生子女大学生批判性思维能力得分差异都是显著的,但这种差异随着时间的推移逐渐下降,呈收敛趋势。

第二,从回归分析结果上看,在大一新生样本中,独生子女大学生的批判性思维能力得分比非独生子女批判性思维能力得分显著高出1.660分,研究结果支持了家庭资源稀缺理论。

第三,在高等教育期间,相对独生子女而言,非独生子女大学生的批判性思维能力增长幅度更大,研究结果支持了“消磨-趋同”理论,也间接证明独生子女与非独生子女大学生的批判性思维能力差异走向收敛。

综上,研究从不同角度论证了一个总体结论:独生子女与非独生子女大学生的批判性思维能力差异显著存在,但随着时间的推移,差异逐渐收敛。研究结果为家庭资源稀缺理论、“消磨-趋同”等理论的发展提供了基于中国经验数据的证据,也为未来个人及家庭教育投资选择提供了参考。

需要说明的是,研究基于大四毕业生样本计算独生子女与非独生子女在高等教育期间的批判性思维能力增长幅度差异来判断差异趋势的潜在假设是:在大四毕业生样本几年前刚进入高等教育时独生子女与非独生子女的批判性思维表现与现阶段的“大一新生样本”的表现一致,即独生子女显著高于非独生子女。尽管他们不是同一时间段的同一群体,但这种假设是成立的,因为如果在刚进入大学时独生子女的批判性思维能力小于等于非独生子女,而非独生子女在高等教育期间批判性思维能力增长幅度更大,那么,现阶段大四毕业生中独生子女的批判性思维能力只会小于非独生子女的批判性思维能力,而这与现实调查的结果是相违背的。因此,研究用横截面数据判断两类群体差异的变化趋势是合理的。

研究至少存在两点不足:一是由于缺乏跟踪调查数据,无法直接衡量大学生批判性思维能力在高等教育期间的变化,利用间接性的反向测度法衡量大学生批判性思维能力增值幅度可能存在一定的统计风险;二是在中国长期计划生育政策过程中,存在城市可能比农村执行更严格、部分地区比其他地区执行更严格等现象,致使研究的样本选择可能存在系统性偏差。

注释

①更多关于反向测度法的相关信息请参考张青根和沈红在2018年第6期《中国高教研究》上发表的文章。