我们为什么读不懂福柯

2018-08-03张喁

文_张喁

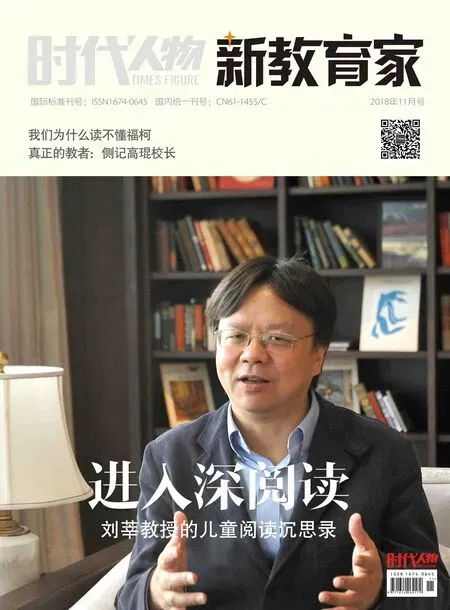

米歇尔·福柯 (Michel Foucault,1926年10月15日—1984年6月25日),法国哲学家、社会思想家和“思想系统的历史学家”

福柯和战后法兰西思想

福柯其人和思想,在其1984年殒命之后依然是个谜,何况对中文读者来说,还隔着语言和中西方的鸿沟。但在中文世界里谈论福柯又如此之多,福柯思想看上去是当代哲学的标杆,但却是插在欧洲中心的阵地上的。

福柯被读来读去,在论文中被写来写去,不谈论福柯,都不好意思跟人聊后现代。但有几个中国人敢于不齿:福柯对欧洲中心文明赖以根深蒂固并直抵云霄的启蒙和理性,从一开始就是不惮以最大的恶意来揣测之、讽喻之乃至凌辱之的。这和我们的鲁迅“不惮以最坏的恶意来推测中国人”,如出一辙,只是各自针对自身的出处。

鲁迅是中国式启蒙里身先士卒的战士,福柯则完全在另外一个维度。福柯极善于躲开抛头露面的机会,喜欢戴上面具待在他自己的思想的剧院里。不仅对启蒙和理性不以为然,而且对启蒙和理性的主体+客体,即人,福柯都不承认。这种不承认甚至直接体现在不承认自己说了什么。福柯认为“谁是真正的作者”这一问题大可存疑和商榷,也就是后现代命题中的“当我写作,不是真正的我在写作”,福柯狡猾地逃掉了写作和思想的主体角色,这就是他的个性,很耍赖不是?这是扮演启蒙角色的鲁迅无论如何也做不出的。鲁迅最多用沉默和疲惫来暗示“骂错就骂错了”——矫枉过正了;福柯却要弄个死无对证,他借用塞缪尔·贝克特的一句问话:“弄清是谁在说话重要吗?”从众人眼皮子底下逃得无影无踪。

1968年5月,法国“五月风暴”期间,一名学生向警察投掷石头

这就是福柯,在相识眼中是个极其复杂的光头哲学家,他机敏过人,善于克制自己,直到他的沉默让旁人觉得难堪,但他还有极具传奇性色彩的笑,可以声震大会场,总是具有刻薄和讥讽的杀伤力。私下里的福柯见人说人话、见鬼说鬼话,常常表现出自相矛盾的面孔和说辞。不过在公众场合,福柯根本就不让自己暴露出来,他从不谈论自己,也不通过写作发表自己,最多隐晦地提两句。

在1968年法国五月风暴的文化运动中,福柯开始赢得全世界的听众。福柯参与到随之而来的妇女解放、同性恋解放等各种声势如潮的运动中,他指点江山评论政治,签署请愿书,参加游行示威,为无权无势的阶层如法国的囚犯、阿尔及利亚的移民、波兰工联分子、越南难民的待遇拍案而起,不遗余力为之请命,他的声音波及意大利和西班牙,传到了德国和英国,远播日本和巴西……那一年,包括但不限于整个资本主义世界的学生都在造反,尤其是在美国的校园里,福柯被数不清的大学师生们奉为圭臬。

这不是偶然,福柯代表的是他那个时代法国盛行的思想风格——学识渊博、力求创新,具有神秘色彩,还有一点危险的意味。这种思想风格被二战结束后的法兰西作为二战中投降主义的补偿乃至反攻,加工成一种“出口产业”,在1968年达到征服世界的巅峰。

勘破一切现实,隐藏在一切现实之后

福柯作为20世纪60年代进入国际名人行列的巴黎学者之一,和精神分析学家雅克·拉康、符号理论家及“新小说”倡导者罗兰·巴特、哲学家雅克·德里达等人一起,被法国人视为“思想大师”,法国人只对思想界的人中龙凤这么称呼,这些人在他们心目中享有至高无上的权威。

但在中文世界里谈论福柯几乎是不假思索地将这份权威延请了过来,并大有风靡之势,这就像在20世纪末,摇滚青年们不由分说地纷纷穿上印有切·格瓦拉头像的T恤衫一样,当事人完全不知道为什么,只感到一股情绪找到了最恰当的出口。这就是风潮,比如台风“山竹”,在登陆之前陆上的人们为它想象中惊人的破坏力兴奋万分,在朋友圈里不辨真假地转发台风中的小视频,而忘了自己有可能是不安全的。

福柯的高明就在此处,他早就对这种西风东渐中的非理性了然于胸,并将之视为对西方理性传统的绝妙嘲讽,也就是说,在后世,中国人对福柯的阅读,这个行为本身成为了福柯思想的注脚。至于理解福柯到什么程度,倒是无关紧要,而且完全没有必要,关键还是完全不可能的。没被读懂就稀里糊涂成了权威,这本身就是福柯矢志揭露的欧洲理性传统的霸权。另一方面,这可以说是整个中文世界读者的疯癫,这样的读者在世俗社会被当作“装逼”“砖家”“公知”,全是贬义词,也揭示了福柯在成名作《疯癫与文明》中所发现的真相:文明更狡诈了——现在不仅是西方霸权的文明,还是东西合谋乃至全球都昧着良心现代化的文明。

在1968年法国五月风暴的文化运动中,福柯开始赢得全世界的听众。旁边是哲学家萨特

但怎么知道福柯不是在妖言惑众呢?法国的权力机构屡屡被他当众打脸,还反过来陪着笑奉他为学术明灯?不然,其实也有激烈的反对的声音,福柯被攻击为“讲台虚无主义之父”,俨然今天被批作“键盘侠”,反对者称他不过是一个新潮的诡辩家,用骗人的辩术涂抹黑白,逃避了严肃学术的责任。

福柯虽然是哲学家,但却是后现代主义者们反对哲学的代表和最近的一座里程碑。西方哲学自柏拉图、亚里士多德以降,一直追求严密的逻辑和高度理性思维,一直到康德、黑格尔达到古典理性的最高峰。但在之后,经由叔本华、尼采的意志主义哲学、海德格尔和萨特的存在主义,一直到德里达的解构主义和福柯的知识考古学和谱系学,哲学走向追求“感性知识”的“非哲学”,看起来确实不再承担严肃学术的责任,就像萨特、福柯等等被翻译成中文上架到中国的书店并长销不衰,很大程度是因为他们是西方社会的造反者、马克思的深度研究者,这严肃吗?真是过分严肃,但又绷不住惹人发笑,因为福柯先知似的躲过了这些他似乎必须存在的语境——“不要问我是谁,也不要请我一如既往,不少人无疑都像我一样,是为藏起自己的面孔而写作的。”

从“学生精英”到“等待戈多”

米歇尔·福柯1926年10月15日出生于法国西南部的普瓦提埃,后来那里成为法西斯德国在法国的非占领区毗邻占领区的边境。他成长于优渥的外科大夫家庭,家里具有上等布尔乔亚的风貌。对于战争,他当然感受到了害怕,而且年龄太小使他不用参战,等他年满18岁来到巴黎时,那里刚刚被盟军解放不到1年,世界大战带来的严重破坏、食品和燃料短缺、许多人的精神创伤,加上刚刚公布的纳粹集中营,那种几乎吞没了西方文明的邪恶第一次明朗化了。

因此前辈哲学家萨特作了《存在主义是一种人道主义》的演讲,喊出了坚持自由和承担责任的口号,成为了勇气、批判的独立性和坚定的乐观主义的国际象征。复杂的是,萨特的存在主义——《存在与虚无》,是从有纳粹思想嫌疑的海德格尔的《存在与时间》那里来的,萨特的演讲得到了海德格尔的回应,却是意外的不太认同——“萨特仍停留在形而上学,忘却了存在的真理。”

而作为后学和后来的同志,福柯抱着终结萨特哲学的态度,因为他18岁来到巴黎时,已经是一名志向远大的哲学家了。他朝气蓬勃地寻求一种自己的、不受萨特的压倒性影响约束的声音。他孤僻冷漠,天赋极佳,为了进入精英荟萃的巴黎高等师范学院,预先在亨利四世中学学习,他最重要的老师,是著名的黑格尔学者让·伊波利特。这不是一所普通中学,30年前萨特的哲学之旅也是从这里启航的。

在萨特的巨大影响下,人道主义是40年代的信条,其中包含黑格尔、青年马克思、胡塞尔和海德格尔的思想元素,青年福柯将首先从他们啃起,这部卷帙浩繁的思想史是黑格尔和马克思主张的“人类自由的传奇”,但却是萨特为后来者设置的障碍。清除这些,福柯的智商训练显得不成问题,他的中学毕业评语是“学生精英”,由此进入高等师范学院,排名第四。

学业优异却两次自杀未遂,主攻海德格尔却宣称自己对海德格尔懂得不多,福柯很大一部分思想源自萨特源自存在主义,但他却非常谨慎又做作地和萨特保持距离,在成名后严正声明自己与之并无瓜葛。只有两桩插曲,福柯津津乐道其对自己生命哲学的重要性——观摩塞缪尔·贝克特戏剧《等该戈多》,和阅读尼采《不合时宜的沉思》。另有一件重要又不重要的事情,1950年他加入了法国共产党,在里面呆了大概3年,后因对苏联政局的不满而退出。

福柯之死的“现代背景”

我们读不懂福柯至少可以八卦一下他的同性恋身份,以及他在57岁写作卷帙浩繁的《性史》过程中死于艾滋病。如果仅仅是这位哲学家的生活隐私倒也罢了,特立独行的福柯倒认为这些都属于自己工作的一部分。死亡及其意义,是纠缠了福柯一辈子的谜念之一。福柯哲学上的知己德勒兹,可能是最理解福柯的思想家,他在福柯身后一针见血地指出:“福柯是用一种和他的死亡观相应的方式死去的,这一点很少有人能做到。”

1984年6月27日,报纸发表医疗公报宣布了米歇尔·福柯的死亡,不过没提到什么艾滋病,甚至还进行辟谣:“人们谣传福柯可能死于艾滋病。似乎一位卓越的知识分子,就因为他同时也是同性恋者(慎重地说,这是真的),就应该成为这种时髦疾病理想的打击对象。”媒体想制止任何毁损他声誉的运动,因为当时,艾滋病两年前(1982年)才被命名和报道了第一批病例,人们对此感到惊讶和恐慌。

不过福柯的同性伴侣慢慢默认了福柯的艾滋病死因,并在后来致力于相关的社会工作。福柯殒命其中的硝石库医院,是他在著作《疯癫与文明》中研究过的医院,那里在17和18世纪是关押乞丐、妓女、罪犯和狂人的监狱,大革命后被人道主义者改造成一所疯人院。这样,福柯这位昔日“芸芸众生”乃至“边缘人”的研究者,成为了这所医院里众多“边缘人”的一员,这不代表任何讥讽意味,因为福柯早就说过:“我写的书,每一本都是某种直接的个人体验的产物”,这种体验涉及“癫狂,涉及精神病医院,涉及疾病”,而且“还涉及死亡”。

福柯(右下角)被法国人视为“思想大师”,他已位列现代欧洲思想史上的一流学人之列

福柯的体验和死亡相当具有超越性,也相当难以理解。我们可以将之放到福柯提出的谱系学中去考量,或许从海德格尔那里能得到一些启示。海德格尔认为现代历史无非就是一场大灾变,在我们中国人的考量中属于“大凶”而非“大吉”,那什么时候出现过“大吉”呢,那是在康德、黑格尔和马克思所预测的令人愉快的、堪称和谐的人类自由发生进程中。萨特看似继承了这种“大吉”,但在海德格尔看来不啻为一种逃避,就像环球时报的胡锡进继承了某种正能量,批评电影《江湖儿女》虽感动人心但却是负能量,但《江湖儿女》的导演贾樟柯反过来批驳胡锡进,逃避现实无论怎么说都不算正能量。海德格尔坚决认为自己的思想从来就不是“为人类、文明和文化可以透过人的所作所为得到维护”而设计的,福柯的体验和死亡反映出他也是这么认为。

从“上帝死了”到“人也死了”的当代世界

1966年,福柯发表了他的第二部主要著作——《词与物》。福柯虽然清楚自己永远只是在为一两千读者写作,但该书却在法国引起了轰动,成了一本令人瞠目的畅销书。这本书尽管不易被通篇读懂,但书中新词叠现,妙语如珠,其中最令人印象深刻的,莫过于该书的最后一句话,它断然宣布“人”很快就会消失,“恰似一张埋没在海边沙砾里的面孔”。福柯用这句话,像一个世纪以前的尼采宣布上帝已死那样,预告了“人”的死亡。

“人”的死亡?这从何说起?还是从尼采说起——福柯公开承认尼采是他的榜样和先驱。他这样理解尼采的“权力意志”,其中“权力”的概念,并非一定分量的物质力和带压力的命令信息,而是在每个人类社会中流动的能量流。这种能量流的无定形的流动受着许多条条框框的扼制,这些条条框框,除了一些不同类型的政治、社会和军事组织之外,还包括各种各样的行为方式、内省习惯和知识体系。

在此认识基础上,《规训与惩罚》1975年在法国出版。这或许是他影响最大的一本书,他在书中运用上述权力概念阐述了现代监狱的兴起。他使用了丰富的关于监狱的历史资料,别出心裁地证明,大革命以后,在监狱制度中注入“更多的善意、更多的尊重、更多的‘人道’”的做法,实际上是个圈套:正因为它成功地柔化了体罚的外观,使其变得不再那么严酷,现代监狱才集中体现了一种谦和的、基本上无痛苦的强制,而这一般说来正是现代世界典型的强制形式。福柯抨击,从学校到各行业,从军队到监狱,我们社会的主要惯例体制表现出邪恶的效能,极力对个人施以监控,“消除他们的危险状态”,通过反复灌输训诫条例来改变他们的行为,结果将不可避免地造就一些毫无创造能力的“驯顺的团体”和听话的人群——所以,“人”就这么死了。

这里我们再提一下鲁迅,他的《狂人日记》,说的就是“礼教吃人”,指皇权专制的中国,是如何将其中不驯顺的人变为“狂人”,最终仍然“成功”将“狂人”驯服为听话的人。

鲁迅的控诉,是呼唤礼教约束的“自由主体”,到今天,他的目的应该达到了,因为我们今天的社会就被称作一盘散沙的“原子社会”,自由是足够充分的,从网络上的“群氓”,到现实经济生活中的“三和大神”,都说明当今中国人“想干什么就干什么”,甚至“想不干就不干”。

然而这种去道德化、去伦理化的个人主义,在福柯看来仍然都是“死人”,因为这种个人主义看起来是理性和智性的,但只有一些肤浅的个体生存知识和批评意识,而不具有精神性和信仰,无所不知无所不晓却完全不能亲身实践,是根本无望摆脱规训权力无所不在的监视和审查的。

存在主体即道德主体

所以,当代社会的乱象我们都看到了,意识似乎成了真实的主体,所以我们所有人都只要钱,超过一半的人的梦想是出人头地,小学生的梦想就是当明星或者网红,而面向乱象的管制社会似乎是理所当然的——既得利益者呼吁中国人应该管一管了。

如此首鼠两端,说明乌合之众理解的“个人主义”“自由主义”都是靠不住的,幸好福柯早就提出,意识不应该再是真实的主体,那只会导致颠倒过来颠倒过去的人治混乱,真实的主体,应该是“存在”,什么是“人”的存在,那一定是真正自由的人,不会想干什么就干什么的人,也不需要隔一段时间就要收紧风头管一管的人。

在1982年的讲座课程《主体的解释学》中,福柯指出上述“人死了”的现代病的病根,那就是所谓“笛卡尔时刻”。在“笛卡尔时刻”之前,“认识你自己”的知识,总是关联着“关怀你自己”的实践,个体要想获得关于自我的知识,就要成为那一类型的人。应用在中国,那就是学四书五经,就要成为修身齐家治国平天下的人。学佛学,就需要剃度修行,至少是做在家居士。

而“笛卡尔时刻”之后,知识和伦理本位断裂了,人可以自由地获取知识,而不必成为相应的人,所谓“现代性主体”的人的“意识”,成为了一切的主人,个人可以筹集资本创业造火箭,集体的人可以“与天斗其乐无穷”。

福柯感染上艾滋病的生命最后几年,回到古希腊去寻求现代人伦理自我转型的途径,寻求现代人作为个体重新连接伦理和道德的“真个人主义”。1983年福柯在加州大学伯克利分校开展系列讲座《无畏的演讲》,举出苏格拉底这样一位“真个人主义”的无畏的说话者。苏格拉底被控不信城邦精神,而且带坏青年,在500人陪审团面前做出申辩,他申辩的内容,既是真理,也是自己的道德责任。后来苏格拉底被判死刑,但明明有逃生的机会却从容赴死,这其实是真正的自我关怀和伦理实现。

福柯的同性之爱和艾滋病,正是他关于希腊知识的“自我关怀”和上身实践,为此不惜在思想探索的高峰年纪付出生命的代价,意识伴随着身体消失了,福柯的“存在”,不同于萨特的人道主义的存在却永恒了。

福柯没有读过《诗经》中的“与子同袍”,但他具有了同样的“自我关怀”;发现和称赞苏格拉底的道德责任,也等于替我们再次肯定(在钱穆等现代儒家之后),在东方的儒家教化体系中,“礼教吃人”是现代性的责任、启蒙的责任,因为在东方的上古天真传统中,个体并非只是受教义约束的客体,还能将自我转化为主体。士大夫不是皇帝的工具,而是具有治理主体意识,主张与皇权共治天下,是东方的“无畏的演讲者”。