针刺百会、风府穴对缺血性卒中恢复期患者大脑中动脉血流动力学影响的研究

2018-08-03程为平程光宇

庞 博,程为平,张 韧,程光宇

(1. 黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨 150040;2. 黑龙江中医药大学附属第一医院,黑龙江 哈尔滨 150040)

百会、风府穴为临床治疗缺血性卒中的常用腧穴,而经颅多普勒检测技术(TCD)可以通过分析脑血流速度和血管阻力等变化,客观而动态地反映缺血性卒中患者脑血管状态。故本研究通过TCD观察针刺缺血性卒中患者百会、风府穴后大脑中动脉(MCA)血流动力学的变化,并分析不同性别患者针刺后脑血流动力学的变化,旨在为临床应用百会、风府穴治疗缺血性卒中提供更多参考依据。

1 临床资料

1.1诊断标准 西医诊断参考《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[1]中脑卒中诊断标准,中医诊断参照1996年《中风病中医诊断疗效评定标准》[2]。

1.2纳入标准 ①符合中医、西医诊断标准的缺血性卒中恢复期患者(2周~6个月);②年龄45~70岁;③首次发病;④同意在试验开始前3 d禁烟酒并停用对血流动力学有影响的食品和药物;⑤神志清楚,状态稳定;⑥同意接受本试验并签署知情同意书。

1.3排除标准 ①不符合纳入和诊断标准者;②既往脑梗死、脑出血、蛛网膜下腔出血、脑血管畸形、脑肿瘤、脑部外伤者;③严重糖尿病、周围血管病等代谢性疾病者;④严重心肺功能不全者;⑤不能按照试验要求做准备并完成者。

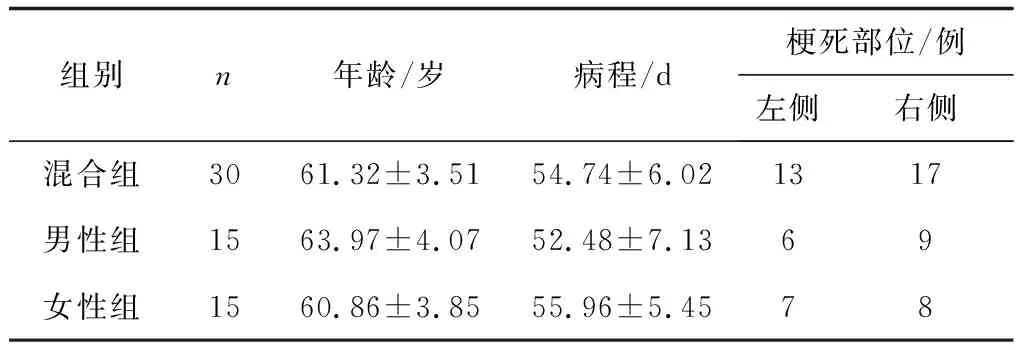

1.4一般资料 随机选取2016年10月—2017年6月在黑龙江中医药大学附属第一医院针灸二科病房住院治疗且符合上述标准的缺血性卒中恢复期患者30例作为混合组,其中男15例作为男性组、女15例作为女性组。3组患者的年龄、病程及梗死部位比较差异均无统计学意义(P均>0.05),见表1。

表1 3组年龄、病程、梗死部位比较

1.5治疗方法 取百会、风府穴,其中百会穴(DU20)位于后发际正中直上7寸,或当头部正中线与两耳尖连线的焦点处[3];风府穴(DU16)位于后正中线上,入后发际上1寸[3]。选用安迪牌针灸针(贵州安迪药械有限公司,规格为0.35 mm×40.00 mm),常规皮肤消毒后,百会穴向风府穴方向平刺0.5~0.8 寸,风府穴向下颌方向缓慢刺入0.5~1寸(避免伤及延髓),以头部出现麻重、酸胀感为得气,补泻手法为平补平泻,捻转6转/s,行针15 s,共计90转。全部针刺过程选择同一位针灸医师完成,以减少操作误差;且保持治疗房间安静、整洁。

1.6TCD检测 选用无创经颅多普勒超声仪(德国EME公司 CompanionⅢ),探头频率7.5 MHz,取样深度3.0~6.0 cm。于餐后2 h,待患者在试验床安静平卧15 min后记录。首先用探头探及患者双侧颞窗,再向后探及MCA。分别在针刺前(针刺前10 min)、针刺后(进针得气时,平补平泻15 s后)、行针时(留针15 min,平补平泻15 s后)、出针时(留针30 min后,平补平泻15 s后)、出针后(出针后10 min)得到稳定的MCA血流信号后在彩色图像饱和处取样,记录双侧MCA血流动力学参数,包括收缩期最大血流速度(Vs)、舒张末期最大血流速度(Vd)、平均血流速度(Vm)、搏动指数(PI)和阻抗指数(RI)。

2 结 果

2.1混合组双侧MCA各采样点TCD参数比较患者双侧MCA的Vs和RI在针刺过程中均无显著改变(P均>0.05);双侧MCA的Vd和Vm在行针时和出针时均显著增快(P均<0.05),双侧PI在行针时和出针时均显著下降(P均<0.05)。见表2和表3。

2.2男性组和女性组双侧MCA各采样点TCD参数比较 男性组和女性组双侧MCA的Vs和RI在针刺过程中均无明显变化(P均>0.05);男性组双侧MCA的Vd、Vm在行针时和出针时均显著增快(P均<0.05),女性组双侧MCA的Vd、Vm在行针时、出针时、出针后均显著增快(P均<0.05);男性组和女性组双侧PI在行针时、出针时均显著下降(P均<0.05)。见表4和表5。

表2 混合组患者左侧MCA各采样点TCD参数比较

表3 混合组患者右侧MCA各采样点TCD参数比较

表4 男性组和女性组患者左侧MCA各采样点TCD参数比较

表5 男性组和女性组患者右侧MCA各采样点TCD参数比较

3 讨 论

中医认为卒中属于中风病中的类中风,多由风、火、痰、瘀等内因引发,以致“神不导气,窍闭神逆”,出现中经络或中脏腑的临床表现,病位在脑,故针刺治疗素以醒脑调神、疏经通络为主要治法。督脉为“诸阳经脉之会”,与三阳经之首的足太阳经相通而络于脑,又与足厥阴肝经交会于颠顶,与足少阴肾经相连而通于肾,与冲任二脉相通而行营气、助心血。针刺督脉治疗中风,取其通调人体经络、调整阴阳平衡之效。百会为督脉要穴,《针灸大成》谓之“主头风中风,言语謇涩,口噤不开,偏风半身不遂”,针刺该穴可镇静熄风、醒脑开窍;风府穴意为以督脉之风气化水湿之气,可熄风散风、通关开窍,《灵枢·海论》中说“脑为髓之海,其输上在于盖,下在风府”,《针灸大成》说它“主中风,舌缓不语”。风府与百会相配伍,可以通调督脉,醒神导气,调动五脏六腑之精气,对中风后引起的脑神失用、肢体偏枯,可以开逆闭之官窍,行瘀滞之气血。从现代医学解剖结构分析,百会穴所在有左右颞浅动、静脉网以及枕大、额神经分支,风府穴下为枕动脉及枕大神经分支,都与脑有着直接的生理联系。

脑卒中的预后受血管病变和侧支循环状态的综合影响[4-5]。罗开涛等[6]研究发现,针刺可加强 MCA 供血区急性脑梗死患者侧支循环代偿能力,促进肢体功能康复,机制可能与针刺促进缺血梗死半暗带的血管新生有关[7]。其他相关研究显示,针刺百会、风府穴可以促进卒中后患者神经功能恢复,提高肌力,改善病残程度[8-9],同时针刺百会、风府穴具有抗细胞凋亡效应[10],对于卒中后神经元受损可以发挥保护作用;针刺风府穴可以增加脑梗死后遗症患者脑部前后循环血管血流速度[11]。艾灸健康人的百会穴可以增加大脑中动脉血流速度,改善脑部血液循环[12],但对缺血性卒中恢复期患者脑血流动力学的影响尚不明确。

本研究结果证实,针刺百会、风府穴在行针时和出针时可以增加缺血性卒中恢复期患者MCA的Vd、Vm,虽然Vd受血管阻力影响比较大,但Vm是可以确切反映一个心动周期内血液流速的可靠指标,Vm的升高提示针刺使患者脑血管充盈度增加,脑血流增强,改善了局部缺氧缺血;PI、RI可用来评价脑动脉血管弹性及血管阻力,针刺后PI降低,提示脑部血管阻力下降和动脉弹性增强,但在出针后,这一良性效应随即停止,证实针刺百会、风府对脑血流动力学的改善具有即时效应;而女性Vd、Vm和PI在出针后仍呈现良性改变趋势,男性针刺效应在出针后消失,提示针刺百会、风府穴对女性缺血性卒中恢复期患者的后遗效应更明显,对脑血流动力学具有持续正性调节作用。

综上所述,针刺百会、风府穴可以明显改善缺血性卒中恢复期患者的脑血流动力学,增加血管弹性和顺应性,而且在针刺后遗效应上女性患者要优于男性。