咪唑斯汀或西替利嗪联合超分子水杨酸治疗特应性皮炎疗效及对血清炎性因子的影响

2018-08-02汤园园

张 怡,刘 颖,汤园园,赵 倩,杨 洁

(华北理工大学附属医院皮肤科,河北 唐山 063000)

特应性皮炎临床主要表现为皮肤干燥、湿疹样病变、皮肤瘙痒等症状[1],病情迁延反复,发病机制尚未完全明确,可由内外多种因素共同所致,临床治愈存在一定困难[2]。目前,临床主要以控制或减轻瘙痒症状为治疗原则,其中白三烯、肿瘤坏死因子、白细胞介素及组胺等均可诱发瘙痒发生[3]。咪唑斯汀与西替利嗪均是其常用治疗药物,且均属于第2代抗组胺药物,可通过不同的途径抗组胺及炎性递质[4]。超分子水杨酸是具有抗炎杀菌、止痒、双向调节角质,以及帮助特应性皮炎患者恢复皮肤屏障功能的作用[5]。本研究中观察了咪唑斯汀与西替利嗪分别联合超分子水杨酸治疗特应性皮炎疗效及对血清白细胞介素 4(IL-4)、IL-5、γ 干扰素(IFN-γ)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:符合第8版《皮肤性病学》中诊断标准[6];伴有皮肤干燥、湿疹样病变、皮肤瘙痒等临床表现;本研究经医院医学伦理委员会批准,患者签署知情同意书。

排除标准:血液性疾病或近期感染;严重意识障碍;对本研究药物禁忌;近期用过抗组胺药物及抗生素。

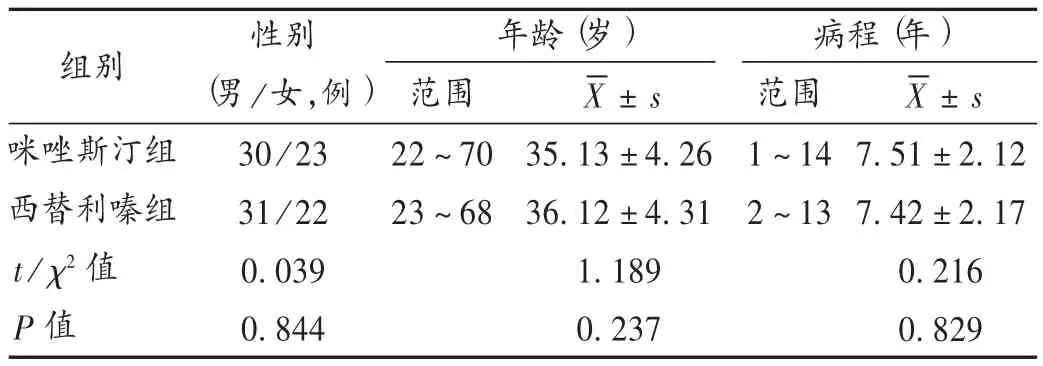

病例选择与分组:选择我院2015年2月至2017年9月收治的特应性皮炎患者106例,并根据治疗方式不同分为咪唑斯汀组和西替利嗪组,各53例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P<0.05),具有可比性。详见表1。

表1 两组患者一般资料比较(n=53)

1.2 方法

两组患者入院后均给予健康教育指导、心理护理等常规治疗;均予超分子水杨酸(商品名博乐达,博任达生化科技<上海>有限公司,沪G妆网备字2015006585,规格为每支100 g),主要为2%水杨酸凝胶,外涂在机体皮损处,轻轻按摩2 min,开始时2次/日,待皮损明显好转后改为1次/日维持治疗,在使用过程中若出现持续红肿刺痛应停用。在此基础上,咪唑斯汀组加用咪唑斯汀缓释片(商品名皿治林,西安杨森制药有限公司,国药准字J20130111,规格为每片10 mg),每次10 mg,1次/日;西替利嗪组加用盐酸西替利嗪片(商品名普克亚,四川双新制药有限公司,国药准字H20020519,规格为每片10 mg),每次10 mg,1次/日。两组均治疗4周。

1.3 观察指标与疗效判定标准

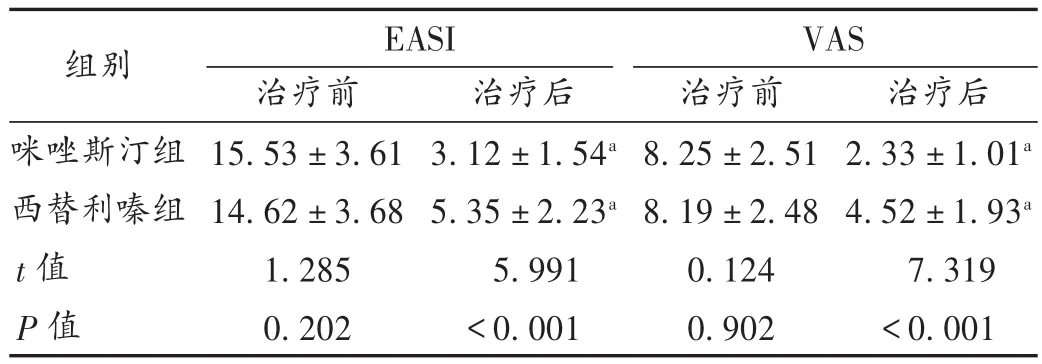

通过湿疹面积及严重程度指数(EASI)评分法记录两组患者皮损情况。EASI评分法:1)主要包括苔藓化(L)、红斑(E)、皮剥脱(Ex)、水肿 /丘疹(I)、渗出 /结痂(Es)5个方面,共计0~3分,其中无计0分,轻度计1分,中度计2分,重度计3分,各体征分值之间计为0.5分。2)面积大小评分,将身体分为躯干(T)、上肢(UL)、头颈部(H)、下肢(LL)4个部分,根据皮损所占面积,无皮疹计为0分,不足10%为1分,10% ~19%为2分,20% ~49%为3分,50% ~69%为4分,70% ~89%为5分,90%~100%为6分。EASI总评分为各部位的分值相加。采用视觉模拟疼痛评分(VAS)法评估疾病对生活的困扰程度,根据困扰程度计为0~10分,0分表示无困扰,10分表示极度困扰,VAS分值越高,困扰程度越重。

所有患者均在治疗前后于清晨抽取空腹肘静脉静脉血,高速离心后,放入冷藏室待测。采用酶联免疫吸附(ELISA)法检测 IL-4,IL-5,IFN-γ,TNF-α 水平,试剂盒均购自南京森贝伽生物科技有限公司。

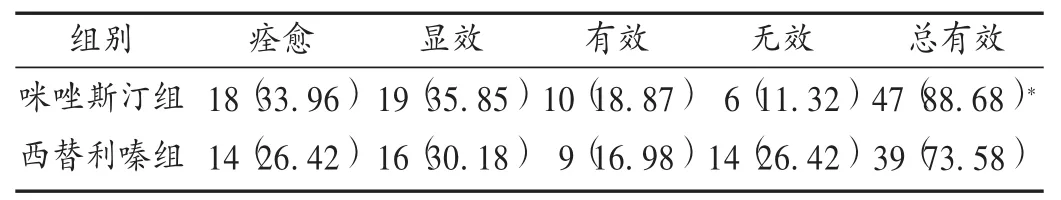

疗效判定:以疗效指数来评定,疗效指数=[(治疗前总分-治疗后总分)/治疗前总分]×100%。痊愈,疗效指数≥90%;显效,疗效指数60% ~90%;有效,疗效指数20% ~60%;无效,疗效指数<20%。以前三者合计为总有效。

1.4 统计学处理

采用SPSS 18.0统计软件包处理。计量资料以均数 ±标准差(±s)表示,行 t检验;计数资料行 χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

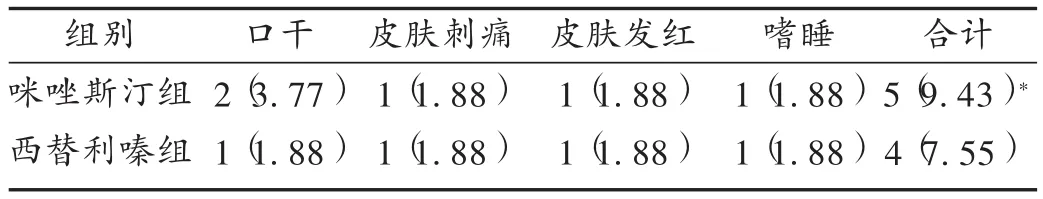

结果见表2至表5。两组患者不良反应均为一过性反应,经对症治疗或停药一段时间后均自行缓解。

表2 两组患者临床疗效比较[例(%),n=53]

表3 两组患者EASI和VAS评分比较(±s,分,n=53)

表3 两组患者EASI和VAS评分比较(±s,分,n=53)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05。表4同。

组别EASI VAS咪唑斯汀组西替利嗪组t值P值治疗前15.53 ±3.613.12 ± 1.54a8.25 ±2.512.33 ± 1.01a 14.62 ±3.685.35 ± 2.23a8.19 ±2.484.52 ± 1.93a 1.2855.9910.1247.319 0.202<0.0010.902<0.001治疗后 治疗前 治疗后

3 讨论

特应性皮炎又称为遗传过敏性皮炎和异位性湿疹,现已成为全球重要的公共卫生问题[7]。其发病因素尚未完全阐明,认为和环境、遗传等内外因素相关,故临床治疗存在一定难度[8]。控制或减轻瘙痒症状是现阶段治疗的关键,而白三烯、TNF、IL及组胺等均可诱发瘙痒发生,故抑制这些因子水平是治疗特应性皮炎的重要机制[9]。咪唑斯汀与西替利嗪是临床特应性皮炎、湿疹最广泛的治疗药物,均属于第3代抗组胺药,前者具有抗炎和抗组胺的双重活性作用,其中抗炎作用发挥是通过对5-脂氧合酶抑制相关[10],而后者抗炎作用发挥是通过对嗜酸性粒细胞抑制相关[11]。

表4 两组患者血清IL-4,IL-5,IFN-γ,TNF-α 水平比较(±s,ng/L,n=53)

表4 两组患者血清IL-4,IL-5,IFN-γ,TNF-α 水平比较(±s,ng/L,n=53)

组别 IL-4 IL-5 IFN-γ TNF-α咪唑斯汀组西替利嗪组t值P值治疗前97.33 ± 25.8642.33 ± 15.67a94.26 ± 21.5438.51 ±15.51a45.51 ± 13.5719.31 ± 5.01a78.65 ± 25.3132.42 ±12.24a 98.01 ± 26.1257.33 ± 18.49a95.01 ± 22.1247.72 ±16.79a46.31 ± 14.0125.53 ± 8.68a79.32 ± 26.3349.01 ±15.65a 0.1354.5060.1772.9330.2994.5180.1346.079 0.893<0.0010.8600.0040.765<0.0010.894<0.001治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后

表5 两组患者不良反应发生情况比较[例(%),n=53]

超分子水杨酸是新型化学换肤剂,特应性皮炎患者由于皮肤干燥、瘙痒难忍,常会抓挠损伤皮肤,使得皮肤出现湿疹样病变、色素沉着及瘢痕,而超分子水杨酸可减少疤痕产生、过敏性皮肤、炎症后色素沉着产生[12]。其更适用于黄种皮肤[13]。其还有抗炎、杀菌的作用,故其止痒效果较好,且换肤深度只到达表皮有棘层,不会增加皮肤炎症的发生[14]。其中1%~3%的水杨酸具有双向角质调节,还可修复皮肤屏障功能,且其耐受性较好,无严重不良反应发生,是一种安全、有效的治疗特异性皮炎的药物。但传统的水杨酸在常温下难溶于水,且都含pH调节剂、乙醇等成分。超分子水杨酸是通过超分子技术将脂溶性水杨酸平稳地和水相溶,无需配制pH调节剂、乙醇等成分,可减少对皮肤的刺激,且可实现长时间的控缓释,可根据患者皮肤温度调节释放水杨酸,从而对特异性皮炎有治疗及预防复发的作用[15]。特异性皮炎患者机体存在辅助性T细胞亚群Th1/Th2失调,表现为IFN-γ和TNF-α水平上升,而其本身是一种炎性疾病,故也存在IL-4,IL-5等水平增高现象。本研究结果显示,咪唑斯汀组治疗效果及治疗前后的EASI,VAS 评分和血清 IL-4,IL-5,IFN-γ,TNF-α水平改善情况均优于西替利嗪组(P<0.05),表明咪唑斯汀联合超分子水杨酸治疗特应性皮炎疗效及抗炎性递质方面优于西替利嗪联合超分子水杨酸。可能和咪唑斯汀可抑制5-脂氧合酶,进而阻止花生四烯酸等炎性递质生成有关[16],最终起到对花生四烯酸、组胺所介导的炎性因子生成及活性抑制作用,从而其抗炎作用更强,疗效更好[17]。

综上所述,咪唑斯汀联合超分子水杨酸治疗特应性皮炎疗效优于西替利嗪联合超分子水杨酸,可显著降低血清 IL-4,IL-5,IFN-γ,TNF-α 水平。