三产融合:促进安徽农民家庭经营收入增长对策研究*

2018-07-31张红军刘玙璠

张红军,刘玙璠

(1.安徽科技学院 管理学院,安徽 凤阳 233100;2.昆士兰大学 人文与社会科学学院,澳大利亚 布里斯班 4072)

当前,中国经济步入中高速增长的新阶段,农业发展面对的资源约束及成本上涨问题凸显,农产品价格下行与农民务工难双重不利因素叠加,农民收入增长乏力。为此,中央在2015—2017年的“一号文件”中相继提出推进农村一、二、三产业发展,增加农民收入。2018年,进一步将其上升为农村振兴战略:构建农村一、二、三产业融合发展体系——大力开发农业多种功能,延长产业链,提升价值链,完善利益链,促进农民增收。农村三产融合已经成为我国破解农业发展困境,转变农业增长方式,促进农民收入尤其是农民家庭经营收入增长的战略举措。

一、农民收入与农民家庭经营收入

(一)农民收入内涵

综合已有文献[1-3],农民收入指农村居民进行生产经营活动的获取物,通常是物质产品及货币。从来源看,它包括从农业生产中获得的收入,以及非农业生产的成果。农民收入结构由家庭经营收入、工资性收入、转移性收入及财产性收入四部分组成。其中,农民家庭经营收入为农民以家庭为计量单位在当年通过多种渠道从事生产经营活动所得收入之和;工资性收入指农民个体向企事业单位提供自己的劳动所得到的报酬;转移性收入指农民家庭及个人无偿获取的产品、服务、资金或资产的所有权等;财产性收入则是农村居民家庭及个人为其他机构单位供给金融资产及非生产性资产,从而获取的报酬。近年来,伴随我国经济的良性发展,农民收入水平不断提高,2017年农民人均可支配收入达到了13 432元。农民家庭经营收入及工资性收入的增加是农民收入提高的坚实基础,当年农民人均家庭经营净收入5 028元,对农民人均可支配收入提高的贡献率为26.84%,在农民人均可支配收入中的比重达到37.43%,成为促进农民增收的关键环节①。

(二)农民家庭经营收入构成

家庭经营收入指以家庭为单位的农村住户进行生产经营活动所得报酬——销售产品及按照市场均价计算的非销售用途产品价值之和,它反映了家庭单位的生产绩效和获益能力。它包括来源于第一、第二、第三产业的收入,后两者又被称为家庭经营非农产业收入。第一产业收入构成了家庭经营收入的主要来源,并将长期占有首要地位,但随着国民经济布局的调整、农业产业结构的优化以及经济服务化时代的来临,非农产业收入将在家庭经营收入中占据更高的份额,对农民家庭经营收入增长的拉动作用愈加明显。在我国农民收入中,家庭经营收入一向拥有重要地位,其比例峰值为63%,虽然近年来比重逐年降低,并且在2013年首次被工资性收入超过,但在农民收入中占比近四成,仍然是促进农民增收的工作重心②。因此,增加农民家庭经营收入对农民收入的提高具有显著作用。

二、安徽农民家庭经营收入现状及变动趋势

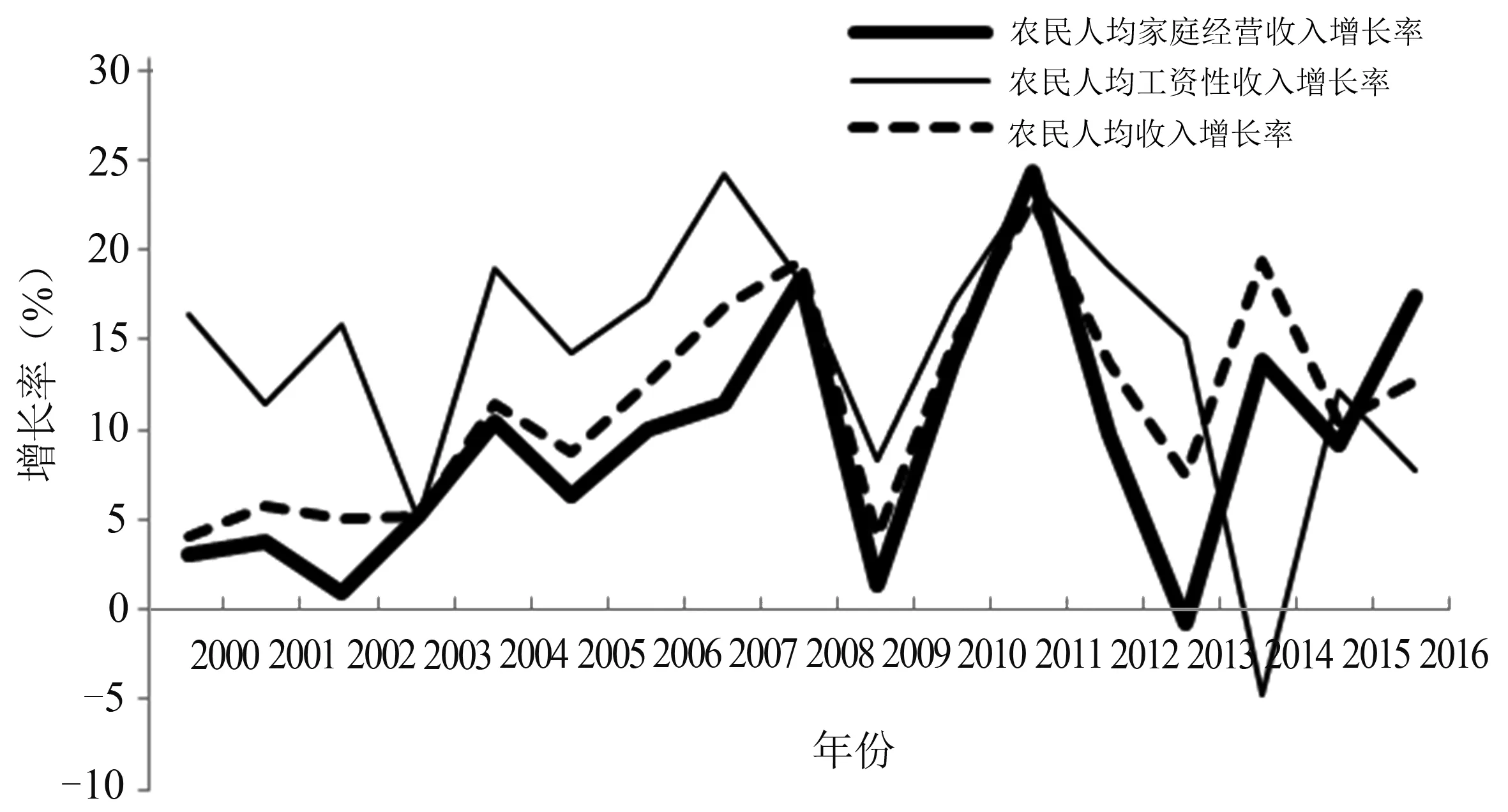

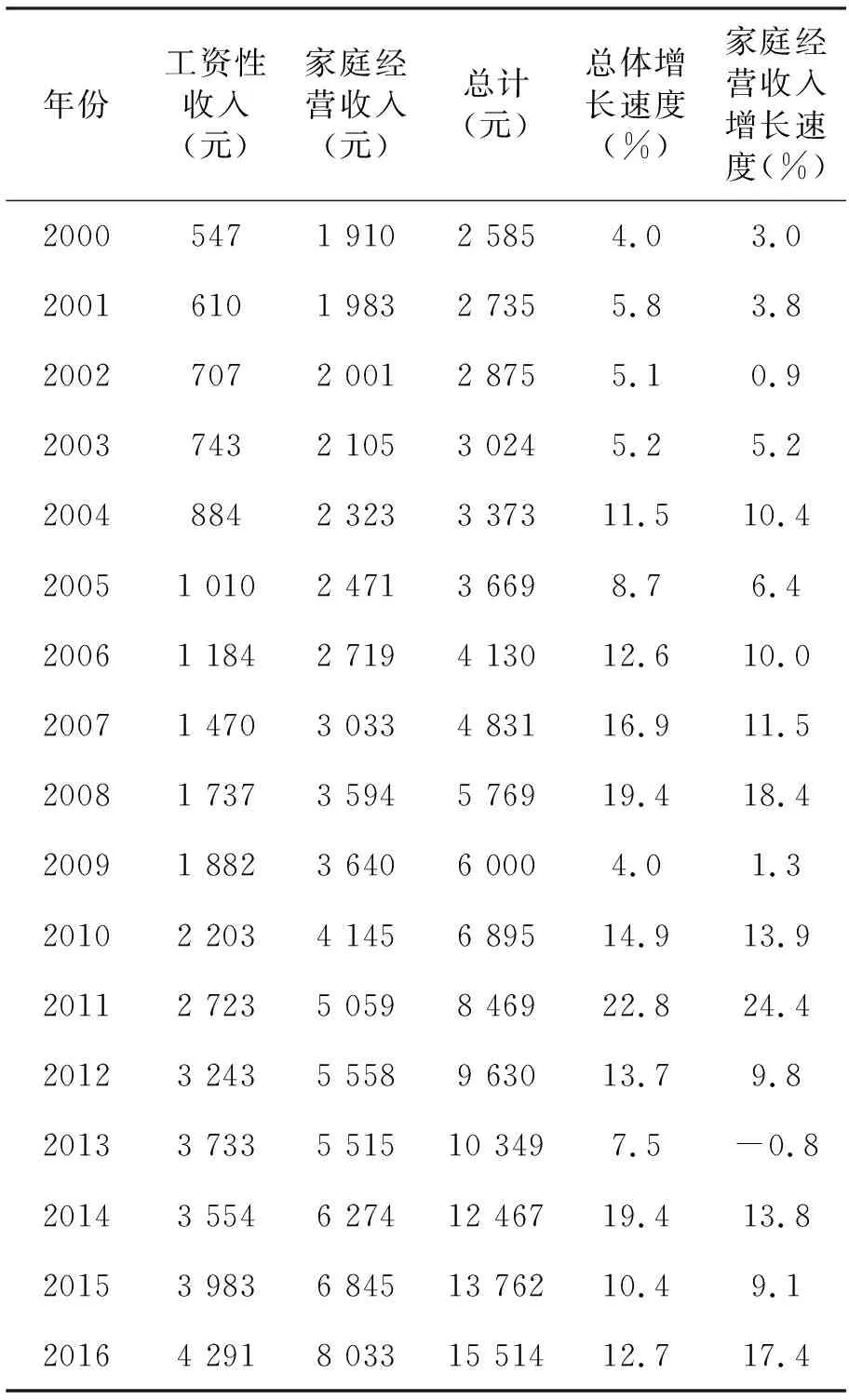

2000年以来,安徽大力推进“三农”问题的破解,农民收入水平快速提高。2000—2016年,安徽农民人均家庭经营收入总体上保持了上升态势,从2000年的1 910元提高到2016年的8 033元,分别于2007年、2010年、2011年、2014年、2016年突破了3 000元、4 000元、5 000元、6 000元、8 000元五个“千元大关”,名义增长了3.2倍,年均名义增长率9.4%(见表1)。农民家庭经营收入在安徽农民收入中拥有最大份额,虽然占比从2000年的73.88%降低到2016年的51.78%,构成了安徽农民收入的“半壁江山”;而与全国的农民收入变化趋势不同,安徽农民工资性收入虽然逐年递增,但与家庭经营收入尚有很大差距,所以,提高家庭经营收入仍将是安徽农民增收的重要一环。从数据来看,安徽农民家庭经营收入变化具有显著的阶段化特点(见图1),详情如下:

图1 2000—2016年安徽农民人均家庭经营收入变动趋势

(一)低速增长(2000—2003年)

这一时期农民人均家庭经营收入保持了增长态势,但由于1997—1998年农产品价格下跌所造成的惯性作用,亚洲金融危机及市场需求疲软等多重不利因素影响,农民人均家庭经营收入增幅有限,年均名义增长率3.3%,农民收入一直在低位徘徊。

(二)高速增长(2004—2008年)

安徽农民人均家庭经营收入在这一时期快速提升,从2004年的2 323元提高到2008年的3 594元,年均名义增长率11.5%。这一阶段的快速增长得益于国家推行社会主义新农村建设的农村发展战略,免征农业税、农业补贴等惠农支农政策相继出台并贯彻执行,农业生产经营资金投入大幅增加;从2004年开始执行粮食最低收购价政策,农副产品价格稳步提升;农村工业化、农业产业化也进一步带动了农民收入水涨船高。

(三)不规律波动的高速增长阶段(2009—2016年)

这一阶段安徽农民人均家庭经营收入大幅增加,从2009年的3 640元提升至2016年的8 033元,年均名义增长率高达11.97%。与前两阶段的整体上升趋势不同,农民家庭经营收入增幅表现出增—增—增—降—降—增—降—增的不规律变动趋势。这一时期,国内经济处于新常态下的转型期,国民经济布局全面调整,农业生产集约化、生态化、现代化的深入推进都带动了农民人均家庭经营收入的提高;世界经济增长乏力,2008年次贷危机及全球农产品丰收导致的全球性农产品价格下滑,国内农产品价格随之下行,农民收益受到冲击;同时,随着粮食保护价收购制度的逐步取消、农业补贴制度的调整、农产品贸易商品化、国际化的推进,农副产品价格的波动甚至大幅下降都不可避免,农民家庭经营收入的提高面临的不稳定因素增加。

三、三产融合对于促进安徽农民家庭经营收入增长的意义

(一)农业内部型融合提高农业效益,促进农民农业生产收入增长

传统大农业中,经营方式分散,种植业与养殖业相互分割,农产品粗放化;资源利用率低,各子产业生产中的废弃物得不到有效利用,环境污染问题难以解决;生产要素难以在其间合理流转及优化配置,农民增收空间有限。农业内部型融合鼓励以家庭农场、种养大户、农业龙头企业、农民专业合作组织为主体提升农业生产经营规模及农产品精细化率;以循环经济为导向,优化农业结构,通过种养循环,农牧、农林、农副结合整合资源,提高农业生产率、废弃物综合利用率,治理农业面源污染,从而实现由浪费农业、污染农业向立体农业、生态农业的转型;提升农业价值链,提高农民的农业生产收益。以循环经济为例,与单独的种养系统相比,它以更少的能量损耗带来了更大的经济效益,能值交换率为普通生产模式的2.79倍[4],成为破解中国农业发展环境及资源刚性约束的重要举措。安徽作为农业大省,农、林、牧、渔资源丰富,近年来大力发展以“猪—沼—果”“鱼稻共生”“林下经济”等循环经济模式,改善了农村环境,增加了农民农业生产收入。

表1 2000—2016年安徽农民人均收入构成及变化情况③

(二)农业产业链延伸型融合,提高农民农业利润链收益份额

当前,我国农业产业链不完整,在农业利润链中,农民承担的成本最高,所得利润却最低,以肉鸡产业为例,养殖户承担了80%~94%的成本,但只能分享总体利润的11%~30%[5],这是由于普遍存在的小农经营方式导致农民生产经营规模小,对农业经营中的事前、事后控制力不够,在农产品销售及农业价值链中话语权缺失。产业链延伸型融合以农业生产为中心,支持新型农业经营主体向上游的种子、化肥、农药等生产资料供应以及下游的农产品加工、销售延伸,延长农业产业链及价值链,提高农民议价能力,降低交易成本;将农业发展中外溢到城市的工作岗位及产品附加值留在当地,增加农民在产、供、销各环节的收入,从而提高农民在农业利润链中的收益份额。它包括农村内一二产业、一三产业及一二三产业融合三种方式。农村一二产业融合促进了农产品加工业的成长,农产品附加值初步提升;一三产业的结合则培育了以农产品销售网络、农产品物流、仓储、包装、保险为代表的新兴产业,进一步延长产业链;一二三产业融合实现了“产供销一体化”“农工贸一条龙”,农业价值链大为延长,农民获益水平极大提升。近年来,强化以现代农业产业化联合体为代表的农村三产融合主体建设,农村三产融合质量及效益得到了提升,成为提升农民家庭经营收入的重要渠道。

(三)农业与其他产业交叉型融合开发农业多种功能,增加农民经营性收入

在耕地资源刚性约束的情况下,通过农业及农村内部产业融合增加农民收入的潜力是有限的。应充分发挥农村的自然资源、文化资源优势,培育新兴产业及业态,拓展农业的产业链及价值链,拓宽农民的增收渠道。农业与其他产业交叉性融合以农业为基础,突破农业、农村的产业及地域边界,将“生态+”“旅游+”等理念植入农业发展过程,赋予农业环境美化、乡村治理、旅游资源开发等功能[6],以休闲农业、旅游农业、文化传承基地为代表的新兴产业及业态得到了快速发展,促进了农民经营性收入的增长。安徽拥有良好的自然条件及生态环境,历史文化悠久,休闲农业、旅游农业成长具有坚实的基础及广阔空间。2017年,安徽休闲农业、旅游农业游客人数达到1.8亿人次,实现综合运营收入693.42亿元,解决了近64.73万农民的就业问题,作为促进农民增收的新亮点,未来必将形成农民增收的重要支撑④。

(四)先进技术要素对农业的渗透型融合提升了农业生产效率,增强农民的获益能力

在土地、劳动力及资金投入难以大幅提高的情况下,技术尤其是先进技术要素投入将成为驱动农业转型、提质增效的重要方式。先进技术要素对农业的渗透型融合体现为信息、互联网等技术在农业生产中的应用及推广;从而驱动农业系统的创新,实现从传统粗放农业向信息农业、互联网农业的转变;提高农业生产效率,增强农产品附加值,强化农民抵御市场风险的能力,促进收入增长。如以信息技术打造“智慧农业”,以大数据挖掘提升“订单农业”营销的目的性等。近年来,科技对安徽农业支持力度进一步增强:2015年全省累计建成高标准农田面积140万公顷,绿色增产示范片(区)、示范村、示范家庭农场300个,农业科技进步贡献率达到60%[7]。

四、以三产融合促进安徽农民家庭经营收入增长对策

(一)培育新型农业经营主体,确立农民在产业融合中的主导地位

农业经营主体的生产规模、集约化水平直接决定了其在农业产业链、价值链、收益链中的地位,从而影响农业产业融合的质量[8]。我国当前普遍存在的小农生产方式制约了农业经营规模的扩大,弱化了农民分享农业发展红利的能力。因此,要打破一家一户的零散经营,通过合作、契约、入股等方式将农民联合起来,培育以种养大户、家庭农场、农民合作组织及农业产业化龙头企业为代表的新型农业经营主体,提升农业生产的规模化、集约化及商品化水平,增强农民在农业产业链中的话语权,确立农民在农业发展中的主导地位。为此,要继续推进“三权分置”,规范化土地流转,引导土地向种养能人、家庭农场集中,提倡农业适度规模经营;提供制度支持、资金帮扶及技术指导,以特色产业为导向,鼓励单个农户结成生产经营联合体——农民合作组织,进行标准化生产,增强规避风险能力及盈利能力;加大资金投入,改善加工设施装备条件,引领农业产业化龙头企业创新与农民的联合机制,带动农民增收。

(二)培养新型农民,提升农业劳动力素质

农民是农业的主导,农业转型升级关键还靠农民,农民素质高低制约着产业融合水平及农业效益的提升,更直接关系到农民家庭经营收入水平:安徽农民受教育年限每提高一年,农民人均家庭经营收入将增长421元[9]。随着城镇化进程加速,大量青壮劳动力进入城市,农村劳动力整体素质下降,难以应对农业现代化对实用技术人才及生产经营人才的需求。2016年,安徽农业劳动力总量1 557万,35岁及以下人员265.1万人,占总量的17.1%、下降12.2个百分点;36—54岁的劳动力占48.6%,提高3.6个百分点;55岁及以上劳动力占比34.3%,提高8.6个百分点,劳动力大龄化、老龄化趋势明显⑤。为此,首先,要加大农村基础教育支持力度,强化教育基础设施及师资队伍建设,完善从学前教育到初中教育的义务教育体系,适时将高中教育纳入其范畴,扩大教育的普及面,提升农业从业人员整体文化素质;其次,健全职业教育体系,继续推进农民技能培训 “春潮行动”,扎实做好农村劳动者就业技能培训、农村贫困劳动者脱贫培训、在岗农民工创业培训、农村辍学青少年职业技能培训,提升农业从业人员的技术与经营素质;最后,提供政策引导、制度保障及资金帮扶,支持农民工返乡创业,引导大学生下乡务农,填补农业现代化的人力资源缺口。

(三)确立合理的产业融合利益联结机制,确保产业链增值收益惠及农民

农村三产融合是应对农民增收困境的战略举措,应采取合理措施保证农民真正分享融合利益。创新订单农业模式,坚持平等互惠原则,指引农业产业化龙头企业与农户、家庭农场、农民合作社确立合理的收购价格体系,形成均衡的购销关系。提倡股份合作,规范以土地、生产性资产入股分红机制,引导农民以股东身份进入加工、销售环节,分享更多收益。鼓励社会资本支持产业融合,增加产业融合资金供给;加强社会资本投入管理,避免工商资本侵吞农民权益及套取国家补贴现象产生。出台优惠政策,鼓励工商企业充分发挥联农带农作用,突出服务农民、农业、农村发展的融合功能。完善风险防范体系,施行实物计租货币结算、租金动态调整等方式,保证农民租金收入稳定;结合农业保险与担保,设立土地流转、订单农业等风险保障制度,提高风险防范能力;增强农村产业融合主体契约意识,推进农村信用系统建设;强化立法,制订和推广涉农合约示范文本,加大对涉农领域违法犯罪行为的打击力度;提高对土地流转、订单等合同执行的监管水平,建立完善纠纷调解仲裁体系,维护双方合法权益。

(四)因地制宜,拓展农业多种功能,大力发展农业新型业态

农业除了农副产品供给的基本功能,还具有生态调节、旅游度假和历史文化传承等多种功能。随着经济的发展,消费结构的升级,人们对旅游休闲、农耕体验等需求日益提升,这为农业功能拓展创造了难得的机会。安徽自然、人文资源丰富,农业多功能开拓潜力巨大,空间广阔。因此,要因地制宜,因村制宜,结合各地自然资源、技术、经济及文化环境条件,深入挖掘农业的生态、文化、旅游等功能,推进农业与旅游业、文化传承、科技推广、保健养老等相融合。要采用以奖代补等多种措施促进休闲农业与农村旅游业成长,扶持农民建立完善休闲旅游业合作社,支持条件具备的区域充分利用农村资源发展休闲农业和乡村旅游。创造良好的政策及制度环境,培育一批促进农村稳定、农业转型、农民富裕的新兴产业及业态,则农村的绿水青山将成为农民的“金山银山”。

(五)健全农村产业融合服务体系,提升融合质量

当前,安徽农村三产融合服务体系建设滞后,影响了融合的整体质量。因此应构建农村产业融合综合服务体系,推进信息化服务、创业支持、土地交易平台建设,解决产业融合中的信息不对称问题;创新农村产业融合金融支持体系,以政府担保的形式引导金融机构为新型农民经营主体提供信贷支持,解决产业融合资金缺口;加强农村农业基础设施建设,有序推进农村水、电、互联网升级改造工程,夯实三产融合的硬件基础。

注释:

① 数据根据国家统计局《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》整理所得。

② 数据根据《中国统计年鉴(2000—2017)》整理所得。

③ 数据根据《安徽省统计年鉴(2000—2017)》整理所得。

④ 国家统计局安徽调查总队2017年抽样统计数据。

⑤ 数据根据安徽省第三次全国农业普查第五号公报。