汉德公式量化困境及其消解

——以间主观性为视角

2018-07-25徐昀,王森炎

徐 昀, 王 森 炎

(燕山大学 文法学院,河北 秦皇岛 066004)

一、问题与思路

过失的认定是侵权责任法领域中的焦点问题,对此,大陆法系和英美法系有不同的标准:大陆法系为“善良家父”标准;英美法系以“理性人”为传统标准。上述标准的弊端是比较抽象,且存在于人的内心,无法外化。之后,汉德公式出现,该标准给传统侵权法关于过失认定带来一场经济分析的革命,使得过失的认定进一步客观化、外在化,可以认为是过失认定的“进化”。然而,关于汉德公式并非没有争论:理念层面上存在矫正正义与功利主义的持久争论;技术层面面临无法破解的量化难题,导致操作性差,难以准确判定过失;甚至实践层面关于该公式是否可以运用的问题都争议巨大。至此,无论是何种过失标准,过失的认定似乎都陷于某种瓶颈状态,几乎无法再深入探讨下去。

基于此,本文从过失的认定标准入手,以汉德公式在美国理论界及司法实践中的适用状况为背景,提出增进汉德公式准确性问题的新的理论视角以及解决路径,主要从以下三个逐渐推进的层次展开论述。

首先,通过分析过失认定的传统标准与汉德公式之间的关系,发现汉德公式的结论更为客观,因而构成过失认定标准的进化,然而在重点分析了汉德公式的争论之后,发现即便更客观的汉德公式标准依然存在“不客观”问题。于是乎,过失的认定似乎到此为止了,前路似乎迷雾重重,找不到一个可以突破的方向。

其次,为什么会存在这样的困境?这实际上牵涉到过失在哲学层面的本体论与认识论问题——过失的本质是什么?过失认定的构造为何?该如何认定过失?建立在事实/评价二元分立的基础之上,过失本质上不是客观事实,而是对客观事实的主观评价①①例如,日本学者在研究要件事实时提出,有的表述为“事实”的并非事实,而是一种评价性的概念,“过失”和“正当事由”即是如此。参见[日]高桥宏志:《民事诉讼法:制度与理论的深层分析》,林剑锋译,法律出版社,2004年,第341至342页。——这种评价既非单个人纯粹的主观体验,也无纯粹客观的标准,而是介于主客观之间的一种状态。也许,这种认识是将过失及其认定解放出来的钥匙。因此,本文引入间主观性理论作为分析视角,发现理性人标准与汉德公式标准本质上相同;两者认定过失的困境可能在一定程度上存在必然性;两者存在某种隐秘的关联。迷雾正在逐渐消散,前路已然清晰。

第三,间主观性理论的引入,给汉德公式判定过失无法达到完全客观提供了本体论和认识论的依据,同时也提示了汉德公式的修正路径:既然各变量无法达到绝对客观,不如退而求其次,通过放弃汉德公式结论中最不可靠的部分,把握相对更可靠的部分,以使其判定结果变得更为准确和客观,从而在一定程度上弥补其难以量化的技术缺陷,进而提出“修正的汉德公式”。基于比较目的,我们也专门讨论了美国学者肯尼斯·西蒙斯提出的“风险加倍标准”汉德公式。

二、过失认定的进化:从善良家父、理性人到汉德公式

(一)传统的善良家父标准与理性人标准

过失通常被界定为对某种程度注意义务的违反。古罗马法创立了善良家父的过失认定标准:“‘善良家父的谨慎注意’是以一个抽象的人即善良家父的行为作为判断标准,而不问债务人通常所使用的注意程度以及能力如何。‘善良家父的谨慎注意’并不是难以到达的特别‘注意’,而只是‘具有一般知识、经验的人诚实地处理事务时所用的注意’。”[1]有学者将善良家父、德国法上的“交易上必要之注意”与善良管理人之注意等同对待,上述注意义务皆为交易上的一般观念,为具有相当知识经验的人所拥有之注意义务。[2]116-117我国侵权责任法对过失并没有明确的定义,但学界对过失的表述大致相同,都属对注意义务的违反,如王利明提出“行为人由于疏忽或者懈怠而未尽合理注意义务的,为过失”。[3]故有研究者认为,“现代大陆法系各国几乎完全照搬了罗马法依据利益原则制定的过错判断体系并且无一例外地将‘善良家父的谨慎注意’作为判断当事人有无过错的标准”。[4]

英美法系国家提出了理性人概念作为判断行为人过失与否的标准。[5]《牛津法律大辞典》对理性人下的定义是:“理智的人,一种拟制的人,其预见力、注意力、对伤害的谨慎防范及对伤害的觉察能力等类似的假想特性和行为常被用作判断具体被告人的实际预见力和注意力等的参考标准。……实际上,理性的人只是法院或陪审团所作的社会判决中的拟制人格。”[6]

大陆法系和英美法系的过失认定标准有何区别?笔者认为,善良家父是理性人的典型表达,故善良家父标准和理性人标准本质相同,其核心都在于行为人对注意义务的违反,皆要求行为人应当具备理性之人最低限度的注意义务,若违反此种理性人的注意水平则构成过失。

过失的评价过程为法官对比“行为人的注意水平”与“法官内心确信的理性人注意水平”,若达到则不构成过失,反之则构成过失。表面上分析,这一评价过程并无问题,但却隐藏着法官的“内心确信”,不仅相当抽象,也不透明,而且可能非常“个性化”,有可能导致认定的恣意。换言之,法官对过失是一种总体性的评价,是一种大致的感觉,不仅不准确,还可能隐藏着无意识的个性偏好甚或刻意的价值诉求,从而可能导致评价结果因人而异,进而导致案件结果的不公正。因此,传统标准从判断过程到判断结果都存在难以克服的缺陷,而汉德公式可能是解决上述缺陷的切入点。

(二)汉德公式标准

汉德公式是勒尼德·汉德法官在United States v.Carroll Towing Co①参见United States v.Carroll Towing Co. 159F.2d 169(2d Cir.1947).案中明确提出的过失认定标准。在该案中,被告拖船公司需要拖航一队驳船,在驳船末端是事故船舶Anna C号,被告船员和港务局工作人员在检查驳船系具时,未注意到Anna C号连接码头的泊绳没有系牢。拖船作业完成后,Anna C号脱离了驳船队,在风和潮水的作用下,最终撞上了一艘油轮,其船底被油轮螺旋桨撞穿,连同货物一起沉没。Anna C号本应有一名船员看管,但截至事发时,该船员长达21小时不在岗。一审判决认可了原告的全部诉讼请求,上诉审时被告提出,驳船方也具有过失,如果当时船员在岗,本应及时发现问题而避免损害的发生。

上诉法院汉德法官认为,当船在码头停靠时,每艘船都可能脱离泊位,由于一旦脱离泊位即对其他船舶构成威胁,驳船所有者的注意义务就取决于以下三个因素:(1)船只漂流出去的可能性;(2)如果漂流出去,造成损害的重大性;(3)采取充分的预防措施的负担。可以利用代数公式表述:可能性被称为P,损害被称为L,预防措施的负担被称为B,构成过失与否取决于是否B

本案利用三个变量分析过失与否的做法被后人总结为“汉德公式”:B是行为人为避免事故发生而付出的预防成本;P乘L为采取预防措施所能避免的损失,也可以看作是预防收益。[7]欲认定一方是否有过失,若其预防成本小于预防收益(B

汉德公式为过失的认定确立了新的视角,因为其提供了判断过失与否的三个最主要的因素,使得传统标准中对过失的感觉性评价有了更客观的外观,而通过更客观的过失认定也有利于实现特定类型过失侵权案件裁判的统一。从这个视角分析,汉德公式对过失的认定比传统的理性人标准更加客观,因而可以认为是一种进化。两者的比较如表1所示:

表1 理性人标准与汉德公式因素分析

(三)汉德公式的争论

然而,即便在“原产地”美国,汉德公式的适用也存在重大分歧,主要体现为理念层面的“是否应该用”、技术层面的“应该怎么用”以及实践层面的“用得怎么样”。

首先,汉德公式面临的首要争论是其是否应当被运用于过失分析之中。与法律的经济分析面临的主要困境一致,作为侵权法经济分析核心的汉德公式,同样面临只讲效率不论公平的指责:反对者普遍认为侵权法应该适用公平原则与矫正正义,而不是效率、社会福利等。①参见冯珏:《汉德公式的解读与反思》,《中外法学》2008年第4期,第512至532页。这是理念或价值层面的罗尔斯主义对功利主义的批判。②汉德公式功利主义的成本—收益分析,可能会使行为人从事“道德直觉告诉我们的错误行为”而不用对此负责,仅仅是因为行为人的收益大于其对受害人造成的损失,因此汉德公式被批评为道德沦丧。参见William E. Nelson, “The Moral Perversity of the Hand Calculus”, Saint Louis University Law Journal, 2001(3), p.759。尽管《侵权法重述》(第三版)草案的“首席报告人”盖瑞·施瓦茨(Gary Schwartz)称汉德公式能同时容纳过失法律的经济分析与公平解释,肯尼斯·西蒙斯亦对此予以认同,[8]理查德·赖特则持反对意见。[9]145-146这种矛盾根深蒂固,源远流长,绝非能轻易消解。

其次,就技术层面的“应该怎么用”而言,除有认为汉德公式根本没有把握过失的含义这样的立场外,[10]2004-2005反对意见一般以对BPL难以量化为由展开:如自由与隐私定价多少?健康与生命价值几何?其原因在于不但不存在这样一个定价市场,[11]而且(基于理念层面的原因)也不应该存在这样一个市场。因此,仅从技术层面分析,反对者们坚称法院经常因信息不足而无法适用汉德公式。[12]事实上,这也是支持者们的软肋:汉德公式在技术层面的量化难题自始至终存在(甚至汉德法官本人在之后的判例中也承认③参见Moisan v. Loftus et al, 178 F.2d 148 (2d Cir. 1949)。),操作性差的质疑举世公认,进而导致结论必然存在不可避免的偏差。很显然,支持者与反对者在BPL的量化难题上罕见地达成了一致,这一点令支持者们颇为沮丧。价值层面的争论倒可以说是“诸神之争”,而技术层面的困境则是他们面临的真正威胁。更要命的是,他们似乎看不到解决的希望。虽然有学者主张保险业的评估值可以为有关责任问题的司法判断提供一个基准,尽管保险业无法提供可作出事前计算的完备信息,但对于大部分案件保险业能够提供可以得到的最优信息,[13]但这显然并非终极的解决方案。因而,支持者们对此无力反驳并保持缄默,转而研究汉德公式的具体应用,而这也是支持者们的主战场。例如,波斯纳提出了边际的汉德公式。[14]奥格登等人以汉德公式为基础,讨论博弈论视角下双方当事人“注意”在共同过失与比较过失原则中的变化,并提出何种原则能够产生最优的注意。①见Benjamin Ogden, Keith N. Hylton. “Incentives to Take Care Under Contributory and Comparative Fault”,p.1. http://ssrn.com/abstract=2564260, 2017年12月18日访问。

此外,还有很多文献讨论汉德公式的适用范围,如《侵权法重述》(第三版)中指出,行为人意识到风险时适用汉德公式;若行为人未意识到风险则直接适用理性人标准。[15]157亚历克斯·斯坦提出,风险行为产生的收益为私人利益时适用公平原则;产生的收益为公共利益时则适用汉德公式。[16]535-536也有学者将汉德公式推广至其他领域,如判断合同法上的“有理由知道”“有理由相信”;[15]157对拥有个人敏感信息的公司创设合理的注意义务以免信息泄露;[17]判断医疗护理机构MCO(Medical Care Organization)的诊疗决定是否存在过失[18]1329-1360等等。著名的反对派理查德·爱泼斯坦则指出:汉德公式的适用范围较小,仅适用于注意标准欠缺制度化指引或者社会预期尚未明确的领域;不包含特殊领域,如治安、医疗失当、运动伤害、占用者责任和产品责任等等;亦无法适用于双边过失而只能适用于单边过失。[19]

最后,围绕汉德公式在实践层面“用得怎么样”之问题,双方描绘的画面近乎完全对立。令我们吃惊的是,一个本不该存在太大差异的事实层次上的现状描述,居然出现了如此重大的分歧,而究竟是什么导致了这样的认识差异?

支持者们认为汉德公式在司法实务中运用广泛。斯蒂芬·吉勒斯早在1994年就提出,汉德公式已经被美国法学会(American Law Institute)所认可,亦被主流论著以及大多数州的法院所认可。[20]1015-1016波斯纳法官认为法院已经采用了汉德公式,尤其是在供水、公共交通、采矿作业等行业;[21]其著名论文《过失理论》(A Theory of Negligence)就运用了汉德公式,成为他清晰、正确分析过失的起点。[10]2000有研究者发现,汉德公式诞生后的前30年只是被偶尔提及,明确适用汉德公式的判决仅有两个,美国上诉法院的判决仅有一个;而随着波斯纳被任命为第七巡回上诉法院法官,汉德公式迎来了复兴,适用汉德公式的案例较多。[22]如此看来,波斯纳堪称汉德公式的救星,而作为法律经济学的主要倡导者,这似乎是波斯纳的分内之事。此外,有乐观的研究者提出,汉德公式已被成功地应用于许多行业关于合理注意问题的判定。[18]1360

不过,反对者赖特认为,法院很少提及风险—效用标准,该标准几乎从未出现在法官对陪审团的指示中,也几乎从未被用来解释法院判决。[9]145,148通过对美国法院过失判决的量化研究,赖特认为大多数法院并没有明确甚或隐含地依赖汉德公式,而路易斯安那最高法院以及美国联邦第七巡回上诉法院是唯一的例外。[9]151-152赖特认为法院进行过失判定时利用的是不同种类的公平标准,他在分析汉德法官的判决后提出:汉德在1909~1961年期间只在11个判决中提及了风险—效用标准,而在1938~1949年作出的这些判决中,他实际上没有在任何一个判决中运用该标准解决过失问题,在1949年最后援引时几乎已经放弃该标准。[9]145他认为,法院实际上运用的是理性标准。[9]273-274罗纳德·艾伦等也断言,真实世界中的过失诉讼很少运用汉德公式。[23]帕特里克·凯莱甚至提出汉德公式并非法律,而是关于过失标准的理论,在大多数案例教材中汉德公式是“伪装成法律的理论”,因而卡罗尔案不应该出现在侵权法案例教材中。[24]

亚历克斯·斯坦认为赖特与艾伦的论断言过其实,即便在汉德公式诞生的几十年以前,法院已经在进行预防成本与预期损害的对比了;法院虽未明确适用汉德公式,但这并非意味着过失的判定处于“规范真空”(normative vacuum)状态——法院肯定利用了某些标准区别过失行为与非过失行为,至于这些标准是否包含公平原则和矫正正义是另一个尚待解决的问题,但是现有的量化研究并未断言法院认定过失的标准是公平原则与矫正正义。[16]566格里高利·基廷则直接跳过了汉德公式的名实之争,认为尽管法官对陪审团的指示并不包含汉德公式,但在上诉案件中,不论是从名义上还是实质上分析,很容易发现汉德公式的“身影”,进而认为汉德公式是一种普遍存在的分析模式。[25]实际上,无论是在第一层面还是第二层面,同样存在这样类似的中间路线。

由于汉德公式理念层面“是否应该用”这一问题涉及法经济学分析方法的正当性,非汉德公式本身所固有,故不予讨论;而技术层面“应该怎么用”的核心争论——汉德公式的量化困境——却被主流的支持者们小心翼翼地回避并默认了。所谓操作性强、更客观化的汉德公式,到头来为什么与传统标准一样仍然面临相同的问题?实践层面画风迥异、截然对立的观点是否与上述困境存在关联?

至此,理论界对过失的认定似乎处于瓶颈状态,难以再有效深入,这使得我们不断反思,过失的认定为什么会存在困境?过失的本质到底为何?

三、过失认定的困境

(一)过失认定的构造:主观说与客观说辨析

对过失理论存在分歧,一定程度上源于对过失和过失认定标准、主观说和客观说的区分不清。

过错包括故意和过失,所以有关过错的理论同样适用于过失。过错是行为人在主观上有无不注意的心理状态,其本质属性是主观的,过错的认定标准却是客观的;理论上的“主观过错说”与“客观过错说”不是就过错的本质属性而言的,而是就过错的认定标准而言的。[2]114“主观过错说”是指通过判定行为人是否具有可非难的主观心理状态来确定其有无过错;“客观过错说”是指以某种客观的行为标准来衡量行为人的行为,进而认定行为人有无过错。[26]所以,关于过失的认定,无论“主观说”还是“客观说”,均是判断行为人主观状态的客观标准。这两者的区别是所选的客观标准不同:前者以行为人的注意能力为判断标准;后者以理性人的注意能力为判断标准。因此,如果认为“主观说”是以“行为人的主观心理状态”为判断标准,“客观说”是以“行为人的行为”为判断标准,则是对主观说和客观说的误解。

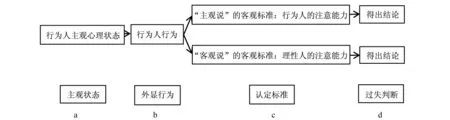

如何判断行为人是否有过失的心理状态呢?首先需要明确的是,行为人的主观心理和外显行为是一致的,不能割裂,如果两者出现断裂则行为不具备法律上的应归责性:有意志而无行为时,因法律不谴责思想,所以不构成侵权;有行为而无意志时(如精神病人侵权),因其不能控制自己的意志,所以也无可非难性。因此,根据心理—行为的心理学基本原理,行为的产生与过失的判断应该遵循如下逻辑(见图1):第一,行为人的实际行为过程是从a“主观状态”到b“外显行为”;第二,由于无法直接获取行为人的主观心理状态,唯有通过其外在的行为才能间接推知其主观心理,故对过失的判断是从b“外显行为”反推a“主观状态”;第三,从b反推a需要凭借一定的标准即c;第四,d“过失判断”是一个演绎推理的三段论结构,即以c为大前提、b为小前提、得出结论a的过程。从该图也可以清晰地看出,不管是“主观说”还是“客观说”,均存在于c“认定标准”阶段,如果认为主观说是指a“主观状态”,客观说是指b“外显行为”,这显然是张冠李戴。

(二)过失认定困境的必然性及其出路:间主观性视角的导入

过失的认定存在困境,除了上述对过失和过失认定标准、主观说和客观说两组概念可能存在错误解读这一原因外,还存在某种程度的必然性:由于过失在本质上不是客观事实本身,而是基于客观事实所做的主观评价。故此,其认定会在主观—客观之间来回摇摆:一方面,这种主观评价是不同判定者在其内心之评判体系的作用下所做的价值判断,因而各有不同;另一方面,这一评判过程并不是随意的,而是判定者依据达成共识的过失判断标准做出的价值判断,因此会大体相同。

从这一视角切入,过失具有明显的“间主观性”特征,而现象学哲学和社会学的“间主观性”理论可以很好地解释存在这一困境的深层原因,同时也提示了解决这一困境的方案。

“间主观性”(inter-subjectivity)又称“主体间性”“主观间性”或“主体际性”,即“主体—主体”关系中的内在性质,主体之间通过分享经验,使得相互间的理解成为可能,并且因此而构成相互间的交流,达到一定“意义”的共享,意义在主体间传递,并以此将众多主体连接起来, 形成一个意义的世界。[27]“间主观”虽次于“纯客观”,却凌驾于“纯主观”之上,超越了“纯主观”具有的抽象性和任意性,因而具有一定程度的客观性。原因在于,它虽然只能存在于人们的主观认识中,但又绝非停留于个别主体和随时可变的思维层次,而是由承担共同角色的共同体通过彼此的交流沟通而形成的某种达成共识的、相对稳定的知识或认知框架,这种知识是由该范围的共同体内成员们相互心领神会地共享的沉默的知识,因而具有一定程度的客观性。[28]

图1 过失认定的结构

针对过失而言,过失的认定标准是法律人群体通过对司法实践的总结和彼此的经验交流而获得的超越个别主体层次的共识。如此一来,过失认定的主观色彩将被削弱,从而呈现出较强的客观化特点:一方面,这种认定标准会对判定者关于过失与否问题的认定发挥指导作用,从此过程中可以发现,人们对过失的判定虽是个体从其主观出发的,但却集合了主体之间关于过失的共享经验,因而具有较强的客观化的特征;另一方面,具体案件中过失认定标准的应用又会导致该标准发生一定程度上的微调,从而使过失认定标准更符合实践,更趋于客观化。这是一种从上到下、从宏观到微观、从理论到实践的过程,又是一种从下到上、从微观到宏观、从实践到理论的反馈过程,两者不断地循环往复,①这是吉登斯结构化理论在消解过失标准(结构)与个案过失认定(行动)之二元对立矛盾的具体应用,以强调过失之共识的结构性的特征,但同时也不否定共识的流动性。关于结构化理论,参见[美]特纳:《社会学理论的结构》,邱泽奇、张茂元等译,华夏出版社,2006年,第451~462页。运用该理论(以及其他一些理论)建构程序法的制度变迁模型的典型成果,参见王亚新:《程序·制度·组织——基层法院的日常程序运作与治理结构转型》,《中国社会科学》2004年第3期,第84~96页。促进了法律人对过失的共识变得更明确,对过失的判定也变得更客观。

主体间性也是现象学社会学中的重要概念。现象学社会学的创始人许茨主张知识具有主体间际特征,他通过“此在”的我与“彼在”的他之视角的互易性(reciprocity)分两步分析论证知识的上述特征:(1)因为“同一”客体与认识主体的距离不同、认识主体的生平境况(circumstance)不同等原因,不同认识主体对同一客体必然有不同的理解;(2)视角的互易性可以克服这些理解上的差异,通过“立场的可互相交换性的理想化”——假定交换我和他的位置,我也会像他那样观察这一客体,反之亦然;以及“各种关联系统的一致性的理想化”——假定独特生平情境所产生并且存在于不同视角之中的区别是无关紧要的,我们可以对这一客体及其特征达成统一的认识。[29]11-14因此:

有关互易视角的一般主题就导致了我们对那些客体及其各个方面的理解,它们既是我实际上所认识的,也像每个人的知识那样,是你有可能认识的,这样的知识就被人们认为是客观的和匿名的。也就是说,人们认为它脱离了我和其他人对情境的界定,脱离了我们独特的生平境况以及其中所包含的、现实的和可能的现有意图,并且独立于所有这些方面而存在。[29]13

综上所述,过失认定存在困境的深层原因即在于其间主观性特征,从主客观的层面分析,其介于纯主观与纯客观之间,但更多地偏向于客观;从认识主体的层面分析,其形成于主体之间的理想沟通情境(即“主体间性”)。所以,这一特征也提示了解决困境的方案:(1)虽然过失的认定是一个主观评价过程,每个人关于过失的认识不尽相同,过失的判定永远无法达到完全的客观化,但总体而言更偏向于客观,从而可以保证不同判定者对过失的认定能够尽可能地达成一致。(2)理想的沟通情境有助于产生更具客观化的共识,由此过失的判定也会变得更客观。实际上,传统标准和汉德公式均为人们致力于解决这一困境而做出努力。换言之,两者皆为过失认定标准之共识,只是客观化程度并不相同:传统标准的客观化程度较弱,汉德公式的客观化程度较强。

(三)理性人标准和汉德公式的隐秘关联

从间主观性的视角分析,传统标准中的善良家父抑或理性人标准,其目的都是使只可意会、不可言传的过失标准变得大致可以把握,而汉德公式使得过失的认定标准变得更加客观,甚至是可以计算的。因此,从这个意义上分析,汉德公式是过失认定标准的进化。而两者之间的隐秘联系,即处于主客观连续统(continuum)中两个相邻的区间。

传统标准客观性较弱而非纯主观。判断者借助具有间主观性特征的“行为人或理性人的注意水平”之标准做出判定,超越了判断者纯粹的个人判断,符合法律共同体的共识,但这种共识是相对模糊的。

汉德公式客观性较强但非纯客观。判断者通过量化预防成本B、事故发生的概率P和事故损失L,借助客观性更强的数据,得出过失与否的结论。汉德公式使得传统标准中难以判断或界限模糊的区域变得可判断,更清晰。可见,汉德公式的量化过程实际上是使传统标准中“行为人或理性人的注意水平”实现进一步客观化的过程,汉德公式相对传统标准更客观的特点使得利用汉德公式得出的结论误差更小。进而,汉德公式将传统的过失认定向客观化推进了一步。然而,在量化过程中,三者的值必然会存在或大或小的误差,这也是反对者重点攻击的问题。不过,从间主观性视角出发,这种误差显然是不可避免的,因为过失本身就属于间主观性领域,其不可能完全客观。但是,这种误差不可能比传统标准中人与人之间认知可能存在的差异更大:应用汉德公式如果不能使过失的认定更加精确,至少也不会使过失的认定比传统标准更加模糊。

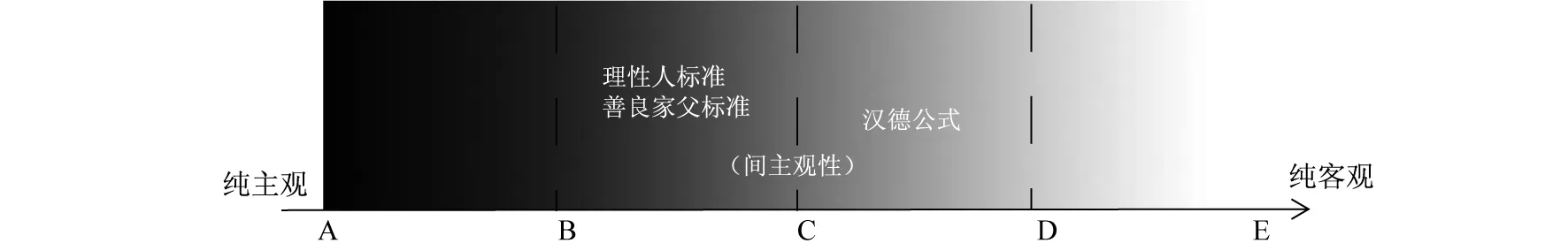

综上,以间主观性为视角,善良家父标准、理性人标准与汉德公式的关系如图2所示:其中,A代表纯主观;E代表纯客观;虚线B至D(虚线意味着具体位置是可变的)代表间主观性的存在区间,其优越于纯主观A,又无限接近于纯客观E;虚线B至C代表传统标准,且B、C是浮动的;虚线C至D代表汉德公式,C、D也是浮动的;BC区间始终处于CD区间的左方, 反映出汉德公式相对于传统标准的进化。据此,尽管汉德公式与理性人标准并不相同,但本质上并不冲突,故而以赖特为代表的汉德公式反对者们认为两者对立的论断并不妥当。值得注意的是汉德公式的支持者斯蒂芬·吉勒斯,他对两者关系的分析与笔者的观点有一定的亲和性。

图2 间主观性视角下善良家父、理性人标准与汉德公式的关系

首先,他认为理性人标准是在“成本—收益分析”时贯彻功利主义或财富最大化概念时所运用到的一项重要技术……当运用汉德公式决定过失时,在现实中是通过使用理性人标准启发陪审团而达到的;[20]1028功利主义和财富最大化方法严重依赖理性人标准;[20]1029理性人标准可以作为联系功利主义和审慎实践的桥梁——而这种实践为包括陪审员在内的大多数人所熟知。[20]1033但真正的问题是,在运用汉德公式时,理性人标准并没有按照以下方式被界定:陪审员在作出事关安全的决定时能规训其直觉,关涉普通人的价值观时能规范其经验。[20]1052-1053在结论中,他提出那种不断增长的共识——汉德公式标准与理性人标准代表了相互排斥的过失概念——是“描述性错误与概念性混淆”(其反论——仅将理性人标准视为汉德公式应该如何运用的规则也是如此)。[20]1052认为理性人标准诉诸社群价值和规范当然正确,而认为汉德公式的过失取代了社群价值和规范则是错误的,其本身就包括了一个社群的规范,其运用需要富有想象力地追问一个理性人的价值观;真正应该争论的问题并非社群的价值是否在过失含义中具有中心意义,而是关于社群规范和价值观及其如何被决定的等种种观念中哪种会胜出或应该胜出。[20]1052

其次,在想象理性人应该如何行为时,陪审员并不被要求建构一个明确、独立的理性人价值观的形象,而是潜在地依赖于反映这些价值观的隐性知识(tacit knowledge)。[20]1033他甚至认为,如果陪审员关于理性人价值观的判断被要求表达出来并给出支持理由,人们就能够更多地了解这些隐性知识的质量和可靠性;但他旋即否定了自己的假设,因为人们对陪审团事实上从未有这样的要求,而即便是法官审判,这样的要求也是极其困难的。[20]1033-1034

最后,他认为这种想象的实践会遇到一个大障碍。[20]1034他眼中的理性人是一个普通人或一般人(an average person),[20]1019,1032把自己的生命、安全、不便以及成本置于他人之上,在无责任原则下,他相当自信地认为这个普通人对他人的生命与安全采取的预防措施将低于最优注意标准,进而导致事故成本外部化。[20]1033,1034但是,他认为功利主义可以避免事故成本外部化的问题——功利主义的追问是,遵循汉德公式标准的理性人是否会加以额外的注意;进而认为通过汉德公式能让陪审员理解受害人和加害人双方,而不是只顾及一方利益,这样就构成完整的“普通人”,形成(受害人与加害人合一的)单一所有人版本的理性人标准( “single-owner” version of the reasonable person standard )。[20]1034,1035

简而言之,以上三个层次暗含如下论证逻辑:因汉德公式对于陪审员而言太过抽象,而陪审员拥有关于理性人标准的隐性知识,所以需要借助理性人标准贯彻汉德公式;因理性人标准仅为普通人标准,行为人不会采取最佳注意水平,所以需借用汉德公式提升其注意水平,从而形成完整的理性人标准。

笔者认为,吉勒斯前述的某些观点不仅弥足珍贵,而且具有相当的启发意义,但这些观点以及隐藏其中的论证逻辑仍然存在一些问题。

就理性人标准与汉德公式关系而言,吉勒斯敏感地注意到两者之间的联系,理性人标准有助于陪审员运用汉德公式,但在其观念中两者所诉诸的社群的价值观和规范似乎并不相同。不过,我们并没有看到他指出了什么不同,反倒是价值观的重合——正是重合的价值观,陪审员才能通过理性人标准运用汉德公式。事实上,对汉德公式持支持立场的吉勒斯的论文中应该呼之欲出然而又无处可寻的正是本文结论之一:汉德公式是理性人标准的进化版本,从理性人标准到汉德公式,构成了过失认定标准从主观到客观维度的进化。为什么进化限定于此维度,原因在于理性人标准中的理性既有工具理性又有价值理性,而汉德公式中的理性仅仅是工具理性。因此,可以这样认为,从理性人标准“进化”到汉德公式的同时,也丢失了价值理性这个难以甚至无法客观化的特质;然而反过来也可以认为,正是抛开了价值理性这个特质,汉德公式才能在客观化的道路上走得更远。实际上,这也是汉德公式反对者们对其进行道德责难的根源,尽管据我们所知,似乎没有研究者从韦伯理性行动理论的视角论及理性人标准与汉德公式。

就理性人标准的实际运用而言,他正确地注意到该标准本质上属于无法言说的隐性知识领域。该论断事实上来源于波斯纳《法理学问题》中包含常识、直觉、隐性知识等在内的“实践理性”,①见Nancy Levit,“Practically Unreasonable:A Critique of Practical Reason”, Northwestern University Law Review, 1991(2), p.498;参见[美]波斯纳:《法理学问题》,苏力译,中国政法大学出版社,2002年,第93页、第137~141页。苏力将其译作“无言之知”。但他从没有定义什么是隐性知识,[30]501他用该术语意指一种不能被意识到的和无法被表达的知识。他关于隐性知识的智识显然源于波兰尼。[30]503隐性知识实质上具有间主观的属性,也即具有相对更客观的属性,这也是为什么陪审员能够建构一个相对统一因而相对客观的理性人形象的原因。不过,由于没有间主观性的启发,隐性知识依然停留在无法表达不可言说的神秘主义黑箱中,而间主观性恰恰照亮了这个黑箱,这当然不是说间主观性使得隐性知识显性化,而是让人们理解这些不可言说的知识其实也是客观的。

就论证逻辑而言,吉勒斯的前提性问题就是对理性人标准的不当定位,将理性人仅视为一个“普通人”或“一般人”,结果就是他首先认为陪审员以“普通人的理性人标准”理解汉德公式,之后又通过汉德公式教化陪审员以提升普通人的注意标准,从而使陪审员理解“理性人的理性人标准”(即其反复提及的单一所有人版本的理性人标准),并以该标准代替汉德公式进行过失判断。[20]1037问题在于,吉勒斯最初设想的普通人版本的理性人标准是否依然存在?最后设想的理性人版本的理性人标准是否依然是一个有待达到的目标?如果已经达到这个目标,那想象的实践就不再是“一个大障碍” ;[30]498如果没有达到,陪审员(包括行为人)就永远奔波在从普通人的理性标准到理性人的理性标准的长路上?也许吉勒斯一开始就错了,把一个人从漫不经心变得更加理性的认识过程固定化为诉讼中的结构,他可能忽略了诉讼之外的社会化的固有功能——建构理性人。事实也是如此,尽管不无争议,学界一般认为理性人是比普通人更理性的人,例如,侵权法中的理性人“并非(事实上)与普通人等同,他们偶尔会有非理性行为;而理性人是一个小心谨慎的人,总是在标准之上行为”。[31]因此,如果陪审员已经到达理性人的理性人标准,吉勒斯的第三点论述就没有多大必要,唯一重要的是拥有隐性知识的陪审员能够沟通理性人标准与汉德公式。

间主观性视角的引入,拨开了理性人标准与汉德公式之间的层层迷雾,两者尽管不同,但分歧远没有看上去的那么大,两者实质上是五十步与一百步的关系:它们都是逐渐接近过失的终极客观形象之巅峰的登山者,只不过那个看似在眼前的顶峰实际上可能是永远无法企及的彼岸。因此,人们对于美国司法实务中是否运用汉德公式存在的巨大分歧很可能不过是一个幻象,是否运用以及在多大程度上运用,可能不过是看问题的角度不同而已。反对者赖特等人的主张,支持者吉勒斯等人的看法,以及介于两者之间存在微妙偏好的诸多中立观点,都可以在“主观—客观”/“间主观性”的过失统一体中寻找到自己的定位。

四、间主观性视角下汉德公式的修正

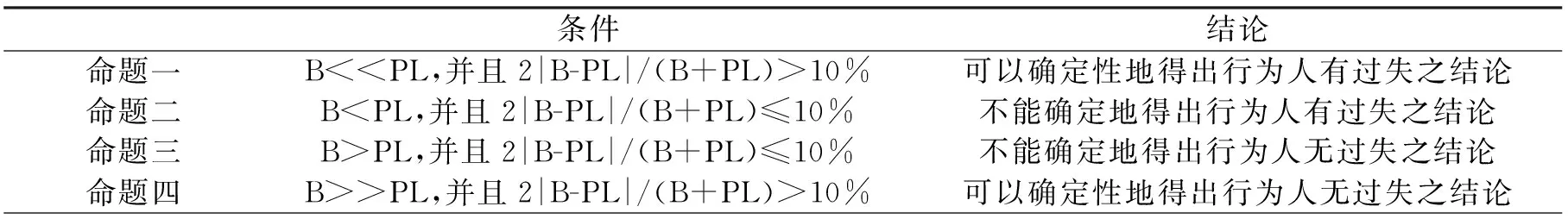

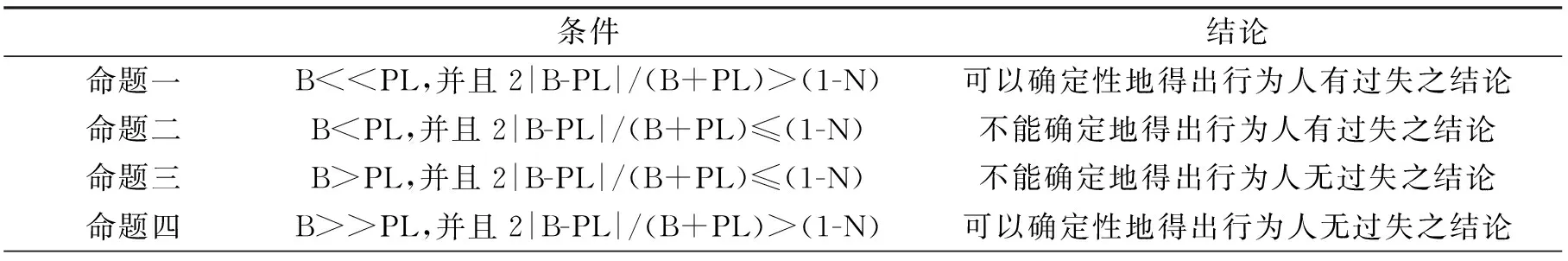

如前所述,汉德公式确实无法达到绝对客观的程度,但即便如此,也比理性人标准和善良家父标准更客观。所以,根据汉德公式客观性较强但非纯客观的间主观属性,假定对B和PL的值进行尽可能准确地评估,其准确性程度应该可以达到85%~90%,即其对是否过失的评价之准确度可达85%~90%(为论述方便,以下统一采取90%标准),相信这一判断不至于太离谱。之后的问题就是,如何识别90%的正确率和10%的错误率?换言之,根据汉德公式得出的结论,哪些应当属于90%的正确范围,哪些属于10%的错误范围?如何转化为一种可操作性的判断?

第一,根据汉德公式无法准确判断过失时,其B与PL的值有何特征?假如B远大于PL(B>>PL)或者B远小于PL(B<

第二,根据汉德公式得出准确结论的概率为90%,是否在B与PL差值超过10%和不超过10%的区域内都是均匀分布的?换言之,差值在超过10%区域内是90%的正确率,差值在不超过10%的区域内也是90%的正确率?如前所述,这一设问并不准确,尽管可能存在Ⅰ类或Ⅱ类错误,即“弃真错误”或“纳伪错误”,但错误只存在于B与PL差值不超过10%的区域内。

Ⅰ类错误即“弃真错误”,Ⅱ类错误即“纳伪错误”,即统计学上进行假设检验时可能会犯的错误。所谓“弃真”就是否定了未知的真实状态,把真当成了假,把一次观测中出现的小概率事件当作是对原假设的拒绝,“弃真错误”是在拒绝原假设时出现的错误。所谓“纳伪”就是接受了未知的不真实状态,把假当成了真,“纳伪错误”是在接受原假设时出现的错误。[32]

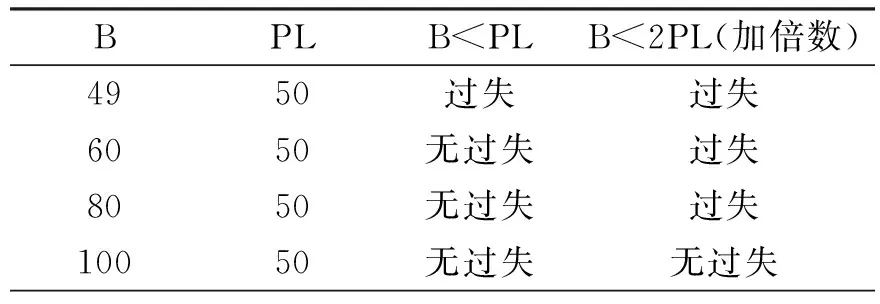

以下根据汉德公式对两类错误进行说明。假设一:B<

因此,首先利用原始的汉德公式进行过失认定可以划分为B

第三,需要解决的遗留问题则是:当B与PL的差值不超过10%时(即在命题二、命题三的情形下),因依照修正的汉德公式无法确定地得出行为人过失与否的结论,此时应如何对行为人过失与否作出判断?此时,应根据不同类型案件的归责原则以及相应的过错的证明责任分配规则做进一步的分析。如果案件适用普通的过错责任原则,由受害人承担过错的证明责任,如受害人对行为人过失与否问题的证明无法达到“确定有过失”的程度,故不能认定行为人构成过失。如果案件适用过错推定原则,而根据该原则,应适用过错的证明责任倒置规则,应由行为人承担证明自己无过失的责任,如不能证明自己“确定无过失”则推定其有过失。以上结论即是根据修正后的汉德公式与证明责任的分配规则得出,而并非仅依据汉德公式直接得出。

第四,由于以上公式是以汉德公式90%的准确率为前提的,而该概率是笔者的常识性推断。实际上,该概率可能受到多种因素的影响,比如诉讼请求是偏向物质损害赔偿还是精神损害赔偿,涉及经济价值还是非经济价值, 案件事实是比较清楚还是比较模糊等等。另外,国家对特定类型案件的法律政策不同,比如对行为人要求更严格还是对受害人要求更严格,皆可能导致该概率的调整。故此,假定汉德公式的准确概率为N,其取值范围理论上为50% 表2 准确概率90%前提下修正的汉德公式 表3 修正的汉德公式 无独有偶,西蒙斯在研究汉德公式“是否应该用”的经典问题时, 提出了一个“风险加倍标准”(thumb on the scale)的汉德公式,也是一种汉德公式的修正形式。 首先,他提出,是否有一种清晰的、非结果主义论(nonconsequentialist)的过失公式,能够容纳竞争性的价值(功利主义的与非功利主义的),同时又能避免纯粹的价值最大化方法的问题?他的解决方案之一就是“非比例测试”(disproportion test):据此方法,当PL不仅仅是大于B,而且必须是远(或者不成比例地)大于B时,行为人才被允许施加风险行为;这也可以称为“风险加倍标准”测试:在权衡潜在受害者的个人安全利益与潜在施害人(施加风险的)自由行为的利益时,我们应该设置一个加重标准,以给予个人安全利益特殊的权重。[33]78-79不过,他也指出该标准存在的问题,如对于竞争性的人身安全的价值与行为自由价值,由于没有共同的衡量标准或价值上不可通约,人们并不知道前者是“刚刚大于”抑或是“远大于”后者,因此“除非实质性重铸,否则该标准仍然毫无用处”。[33]79-81至于应该在哪类案件中适用,他并未提及。 其次,他主张,在单边风险案例中,比如运动员的活动导致球被击出场地而进入临近社区,潜在的受害者并没有从风险行为中获益的情形,非结果主义论(nonconsequentialist)将会反对简单的收益/风险或者成本/收益分析,即在一方成本的限度内另一方获益,他们认为这些分析不足以将风险正当化——他们坚持认为,与设置围栏保护从该活动中受益的场内观众的安全相比,设置围栏保护场外人员免受伤害需要更大的注意。[34]1212此处“更大的注意”即指在成本收益分析或者BPL标准中增设权重倍数。[34]1212进而,在运用道义门槛论(threshold deontology)对风险行为进行限制的讨论中,西蒙斯认为,对于希望考虑结果而又不完全支持可允许风险的结果主义分析的道义论者,有三种技术性方案可供选择,其中之一就是风险加倍标准的汉德公式:[34]1214-1215 她可以在通常标准上设置一个倍数(thumb),至少特定案件可以这样,如那些清晰地施加单边风险的案例。这是一个“不成比例的风险”方法,(有人相信)英国法院直到最近一直在遵循该方法。当B 当且仅当B 在n=2时,他比较了新标准与通常标准之间的区别(见表4):[34]1215-1216[35]13 表4 西蒙斯“风险加倍标准”汉德公式测试 不过,这个“风险加倍标准”也并非没有问题:倍数应该是多少?为什么是那个精确的数值?对于哪类案件适用?从更具正当性的一系列社会价值出发,不加任何倍数直接权衡岂不更优?[34]1216不过,就场内观众与场外人员的例子而言,他还是主张:针对场内观众所必需的安全程度的判断,一个合格的结果主义或合格的道义论标准就是恰当的;而针对那些未从此项运动中获益的场外人员所必需的安全程度来判断,“风险加倍标准”测试(或者是其他一些更加严格的变形)就是恰当的。[34]1218 最后,西蒙斯在研究“负责任公司官员原则”(RCO)的正当化问题时,又一次运用了风险加倍标准的汉德公式。当他利用汉德公式表达过失的不同程度——重大过失(gross negligence)、普通过失(ordinary negligence)和轻微过失(slight negligence)——时,他承认汉德公式是具有争议性的,尤其是在预防成本(B)稍小于或者稍大于预防收益(PL)时,很难判断危险行为应当被允许还是被禁止。[35]11但是,关于利用成本—收益分析方法对理性行为与非理性行为进行区分在道德层面是否可行的问题,他明确表示任何一种过失判定标准,当涉及用一种利益或价值换取另一种利益或价值时,都存在同样的问题。[35]11为了对更高程度的注意义务进行说明,他采用了风险加倍标准的汉德公式,并提出注意义务的标准越高,则n值越大。[35]13因此,当行为人的B稍大于PL时,不能确定地得出其无过错;行为人只有在满足B 实际上,从上述论文发表的时间(1999年、2008年以及2017年)分析,西蒙斯提出和完善(如果可以说“完善”)风险加倍标准的汉德公式用了将近20年时间,然而迄今为止,该公式仍然是一个问题重重的“半成品”。而即便最终解决,其评价可能不过如此:与其说该公式是对原始汉德公式的创新,不如说仍然在汉德公式的涵盖范围内,甚至是对汉德公式的误解。 该公式来源于“非比例测试”与汉德公式的结合。具体而言,由于“普通版”汉德公式不足以表达“非比例测试”,因此需要用“加强版”或更准确而言的“风险加倍标准”的汉德公式才能表达。然而,这一论证的前提——汉德公式不能表达非比例测试中的过失概念——是否成立?马克·盖斯特费尔德在论及汉德标准与非比例标准两者的关系时提到,与经济利益相比,非比例的过失标准给予安全利益更多的权重,非比例标准或许不如汉德公式有名,但可能已经用于英联邦法院,甚至有人主张美国的法院已经在使用。[36]165-166诚然,汉德公式或许不能表达自由安全之类的非经济价值,但那是因为自由安全的非金钱属性,与汉德公式无关(汉德公式“躺着也中枪”);不过,一旦自由与安全受损,作为一种事后性的补救,应该如何用金钱“定价”?结论是,我们不妨对这些人类所珍视的价值定一个“更高的价格”。而一旦发生侵权事件,显然就已经“事后”了,从这一意义上分析,汉德公式当然可以表达非比例测试的结果。在此之前,西蒙斯与我们的观点相同;自此之后,西蒙斯与原始汉德公式分道扬镳:他认为该公式的PL不足以表达“更高的价格”,而认为需要在PL端增加权重倍数n以表达这个更高的价格。这样的思路似乎没有问题,但关键在于L是否能单独表达这个更高的价格,而不用求助于权重倍数n?我们的观点是,L理论上可以涵盖经济价值与范围广泛的非经济价值,假定L1=经济价值,L2=非经济价值,则L=L1+L2(下同),故而不需要借助权重倍数n以表达更高的价格。因此,汉德公式两端差值的大小本身就可以表达“非比例测试”,也可以表达过失的不同程度(重大,普通,轻微)。 与此相应,该公式面临的所有问题实际上均与上文提到的思路有关。 就公式的适用范围而言,他的结论是适用于单边风险以及类似案件,其论证是基于道义论的理由:通过与双边风险的对比,他认为简单的成本效益分析不足以正当化单边风险,因此需要“风险加倍”。由于倍数为n,其取值问题就是下一步必须考虑的问题。然而,除了指出n大于1之外,西蒙斯实际上没有专门讨论这个对公式具有决定性意义的参数的取值。他只有两次附带性地提及:一次是在讨论RCO原则的论文中,他主张,基于公平考量,n值小于2或3是正当的,而要正当化RCO原则的刑事责任,n值可能需要设定为5、10甚或1000,因而认为该公式可能确实限制了RCO原则,该公式可能更适合侵权责任而不是刑事责任;[35]14另一次则是他根据盖斯特费尔德的类似论证,[36]147-149提出盖氏的结论是“n”应该精确为2。[34]1215-1216但为什么n小于2或3是正当的,西蒙斯并未有任何论证。 必须注意的是,根据该公式,与B稍大于PL的结果一样,即便B稍小于PL时,行为人也必然有过错,因此,该公式明显地偏向受害人(原告)。[35]13实际上,这也是西蒙斯将该公式局限于单边风险情形的原因(他似乎并未意识到其中的联系)。但问题是,该公式为什么以n倍方式偏向受害人?不加任何倍数直接权衡岂不更优?西蒙斯自己对该公式的追问一一被纳入视野,而真正的问题就是n的取值问题(假设有必要设置n),但除了想当然地认为n小于2或3,这个问题恰恰是他从来没有解决的,而且似乎也没有解决的办法。 根据我们的观点,假定L=L1+L2,则原始汉德公式实际上避开了风险加倍标准增添的所有麻烦:不用考虑n值,不用考虑对双方当事人不公平的问题,也不用考虑适用范围。运用原始汉德公式根本不会带来这些问题;或者说,风险加倍标准是“弃简就繁”甚至“自寻烦恼”之举。 当然,如果我们遵循西蒙斯的公式,一定要评估n值,那么应该如何确定思路?实际上,西蒙斯未能清晰地识别出n的本质,假定L=L1+L2,则n的取值本质上来源于对L的总体评估(L1+L2)再除以表面可见的经济价值L1,即n=(L1+L2)/L1。假设非经济价值与经济价值相等,则n=2;假设非经济价值为经济价值的2倍,则n=3。因此,这就是他想当然地认为n是2或者3却又不明所以的原因所在;但如果他真的明白,就不会如此煞费苦心地提出这个公式了——因为欲求得n值,必然需要先行评估L1+L2,但既然已经评估L1+L2,便可直接运用原始汉德公式,故而确定n值纯属画蛇添足之举。因此,所谓 “风险加倍标准”的汉德公式不仅本质上无法与原始的汉德公式相区分,反而给自己带来了一系列无法解决的问题,所以没有存在的必要性。 尽管如此,至少就用汉德公式可以表达非经济价值而言,该公式也仍然具有相当的启发意义。对于不可通约的价值或者不能以金钱定价的自由安全等价值,实际上我们可以反思,无论是运用功利主义抑或非功利主义的标准,结果又有何不同?既然“以眼还眼,以牙还牙”式的同态复仇早已被抛弃,在自由、安全、健康等非经济价值受损时,只能代之以金钱赔偿(限于民事责任,如果侵害的严重程度达到了刑事责任的标准,则行为人的赔偿=刑事责任+民事责任,这就是报应主义的刑罚观,一种精致的理性主义的同态复仇形态)。所以,一旦损害发生,用金钱衡量非经济价值就是一种虽然不恰当但却是不得已情况下的最优选择,只不过其“定价”必须更高,否则无法体现其对于人的意义。需要注意的是,上述场景必须限制在损害已经发生的“事后”阶段,因为事先对非经济价值进行定价在道义论上是不可接受的。因此,只需要对非经济价值进行“定价”,汉德公式就可以容纳非经济价值,而这给功利主义的汉德公式最终在实然层面全面取代矫正正义提供了一种退而求其次的可能思路。这绝非意味着“实然”就是“应然”,而只意味着“应然”问题在现代法律框架下必然无解时的一个替代性选择。 由于西蒙斯“风险加倍标准”的汉德公式与“同时容纳经济价值与非经济价值”的原始汉德公式完全一样,两者并无实质不同。故该公式与本文“修正的汉德公式”之间的区别,实质等同于原始汉德公式与“修正的汉德公式”之间的区别。具体而言,两者存在如下不同: 首先,主旨功能不同。“修正的汉德公式”是解决因取值存在误差而导致的过失判定不准确的问题;西蒙斯的公式并不解决该问题,而是解决涉及非经济价值时如何判断过失的问题。在西蒙斯的公式中,无论差值多微小,都严格地按照公式判断过失与否;而“修正的汉德公式”旨在筛选出差值大因而误差小的案件,进而确定性地得出过失或者无过失的结论,对差值较小因而容易误判的案件,则不能直接得出确定性的结论。 其次,适用范围不同。“修正的汉德公式”不偏好任何一方当事人,任何类型的案件均可适用,原始汉德公式亦是如此;而西蒙斯的公式因在PL端增设了n值,明显偏好受害人,反而只适用于单边风险以及类似案件。 最后,过失判定结果不同。当B稍小于nPL时,“修正的汉德公式”无法确定行为人有过失,而西蒙斯的公式认为行为人构成轻微过失。当B小于nPL或者远小于nPL时,就行为人构成过失方面,修正的汉德公式与西蒙斯的公式结论相同。可能存在不同的地方在于过失的程度:当西蒙斯公式的结论为普通过失、重大过失时,“修正的汉德公式”可能只会得出轻微过失、普通过失的结论。其原因在于,由于准确概率N的设置,修正的汉德公式判断起来更为稳健、谨慎,对西蒙斯公式的结果都可能统一“降一格”处理。不过,总体相同的过失结论是原始汉德公式本身的应有之义,即结论的相同源自于这两种变形公式的本体都是原始汉德公式。 因此,本文提出的“修正的汉德公式”与西蒙斯的公式不具有共同的讨论主题,两者有完全不同的问题域,不具有可比性。 汉德公式面临的理念性问题与技术性问题长久以来一直制约着汉德公式的理论研究与实践应用。而在汉德公式的“原产地”美国,近年来相关的理论和实务几乎没有什么引人注目的进展。关于矫正正义对功利主义等理念性问题,由于是价值层面的诸神之争,实质上并无真正的解决方案。技术性问题则集中体现在BPL赋值过程中不准确,进而导致公式判断结果不准确。实际上,赋值不准确的原因之一就是由理念问题导致的价值不可通约,非经济价值无法被定价,只能在此类价值受损后,以一种类似于市场的方式对非经济价值进行“更高的定价”,以尽可能弥补受害人的非经济价值。另一个原因,就是BPL本身还存在赋值误差的问题。 提高汉德公式过失判定的准确度有两个基本方向:一个是人们所熟知的朝着尽可能更准确地评估BPL的目标前进,尽管这是一个“在路上”的目标,但这个目标似乎永远无法企及,实际上该目标也与法学研究本身没有关联。另一个方向,就是当我们隐约发现“此路永远不通”时,试图通过另外一种完全不同的视角澄清甚或解决问题:从过失评价的本质出发,就会发现,过失永远无法成为绝对客观之物,过失不过是栖居于主观与客观之间的间主观世界的观念精灵,存在于人与人之间通过理性商谈而建构的主体间性的世界,主体间的共识是其客观化的起点,由此过失的间主观视角孕育而生。在该视角之下,过失的善良家父标准、理性人标准以及汉德公式标准有了共同的精神家园,它们都位于主客观连续统一体之间,但它们的客观化程度显然不同。汉德公式中的过失,从理性人心中人人具有的内在观念,第一次“外化”成更多人可以“触摸”的结果。因此,间主观性理论为过失认定以及汉德公式的研究开启了一个全新的视界。 在间主观性理论的视角下,由汉德公式判定的过失注定无法达到绝对准确的程度,因此,我们不如放弃那个注定无法达到的目标,转而去把握那个可以准确把握的结果:假设汉德公式的准确概率为N,不能准确得出结果的概率则为1-N;而根据汉德公式,B与PL两端差值越大越准确,差值越小越不准确,偏差度就与准确概率存在正相关关系;由此即根据偏差度是否大于不准确概率,结合汉德公式,得出“修正的汉德公式”——只要两端偏差度大于不能准确得出结果的概率1-N,则汉德公式就能够确定性地得出过失与否的结论;反之,则依据汉德公式不能得出确定结果,还需要依据其他因素确定过失与否。总体而言,“修正的汉德公式”可能是目前唯一旨在提升汉德公式判定准确度的理论进路,同时其简洁清晰之特质也可以为司法实务部门的操作提供较大的便利。

五、“风险加倍标准”——西蒙斯对汉德公式的修正

(一)“风险加倍标准”汉德公式的提出

(二)弃简就繁:西蒙斯公式的评论

六、结论