19世纪末20世纪初英国媒体中的中国西藏形象

——以《泰晤士报》为中心的视角

2018-07-24胡刚

胡刚

(浙江大学历史系 浙江杭州 310028)

19世纪末20世纪初,正是英国走向权力巅峰的时期。英国政府和英印殖民当局长期觊觎中国西藏,英国媒体对此也不甘落后,并且在英国关于中国西藏形象的构建过程中起到了重要作用。关于英国视野中的西藏形象,通常都是以文学作品或游历文本为研究对象[1-2],也有文章从意识形态和宗教政治化等视角进行相关探讨[3-5]。在以媒体文本为对象的研究中,归纳概括的较多,对于媒体文本的分析阐释相对较少。[6-7]

随着工业革命的不断深入发展,19世纪中期以后,特别是在英国废除报业“印花税”以后,英国媒体工业获得了飞速的发展;报纸和杂志等日渐成为最重要的社会大众媒介,也是公众获取信息的主要途径。因此,英国媒体是19世纪末20世纪初英国人关于西藏认知的主要来源,在构建、复制和扩散关于西藏形象的过程中发挥了不可替代的作用。在知识获取和信息流动方面,媒体文本也起到了其他材料无法比拟的作用。相对于文学作品和游历文本,媒体对形象的构建具有更高的可信度;加上新闻媒体持续、反复和层层递进的报道,英国媒体主导下的中国西藏形象一方面引导了公众舆论,另一方面也影响了英国的相关政策。

一、英国对中国西藏的早期认识

西方世界早在古希腊时代就开始了对西藏的浪漫书写。古希腊的著名历史学家——希罗多德(Herodotus,约前484-425)的《历史》中已经记载了有关西藏地区“淘金蚂蚁”的故事。[8]之后,罗马帝国时期的知名地理学家克罗狄斯·托勒密,在其著作《地理学》中记载了喜马拉雅地区一座红铜色的山。在西藏佛教徒心目中,红铜色山是他们心目中的至圣所,这里还居住着他们特别崇拜的一位神祇—“莲花生大师”。在欧洲广为流传的《马可波罗游记》也有关于西藏的记载;马可波罗在书中提到西藏人“颇知魔术”,“人颇狡猾且崇拜偶像”[9]。虽然马可波罗很可能并没有到过西藏,但其游记中的相关记载仍在欧洲产生广泛影响。

从17世纪初开始,有关西藏“香巴拉”的神话开始在西方人中流传。17世纪葡萄牙的天主教传教士卡瑟拉(Estêvão Cacella)是最早将西藏“香巴拉”的传说带回欧洲世界的人。此后,不少人前赴后继地前往中亚和西藏寻找“香巴拉”,并有相关书籍出版。在马嘎尔尼出使清国之前,英国人已经知道了一些关于西藏的信息,如达赖喇嘛的“转世制度”,神秘的“灵魂不灭”信念和等级严密的宗教体制。[10]

到19世纪初期,英国人在印度的统治地位日渐稳固,并确立了在喜马拉雅地区的地缘政治优势,英国殖民者开始觊觎中国西藏。除了使用讹诈、欺骗甚至是武力手段干涉和入侵中国西藏,英国方面还指使各种居心叵测的人前往西藏,包括探险家、商人、情报人员、传教士以及游历者等,留下大量的测绘地图、文献报告和游历文本。英国还利用其在媒介传播和地缘政治上的优势,企图垄断近代西方人有关西藏知识的话语权。

二、19世纪末20世纪初期英国《泰晤士报》涉藏报道概况

《泰晤士报》—The Times(London,England)①“The Times”的中文旧译是音译的“太晤士报”,后来被中文同音的“泰晤士”替代。因为流经伦敦的泰晤士河(River Thames)与“The Times”读音相近,“泰晤士”这一形式被使用得越来越多,所以“泰晤士报”的译法一直沿用至今。在19世纪末至20世纪初,使用“Times”的相关报纸还有《京津太晤士报》(Peking and Tientsin Times)、《日本太晤士报》等。,是一份在英国广泛发行的综合型品质日报,也是一份对全球政治、经济和文化都发挥巨大影响力的报纸。《泰晤士报》诞生于1785年,创始人为约翰·沃尔特。该报也被誉为“现代新闻事业鼻袓”,是现存世界上连续出版的古老报纸之一,至今已有两百多年的历史。19世纪中期以后,随着英国逐步走上鼎盛时期,作为英国主流的大报,正是《泰晤士报》大显身手的好时机,卡尔·马克思甚至将其称之为“国家报”“帝国报”[11]。马克思认为,由于集中规律在报业起着比在纺织业中更快的作用,伦敦“泰晤士报”登上了英国国家报纸的地位,在其他国家面前成了所谓英国舆论的代表。[12]《泰晤士报》自创刊之初就开始关注中国西藏,而自1869年开始对西藏展开正式的长篇报道。[13](见图1)②依据的数据库为Gale公司的全文数据库The Times Digital Archive(1785-1985),以Tibet为关键词。

图1 19世纪末20世纪初《泰晤士报》有关中国西藏报道的趋势图(单位:篇)

从近代《泰晤士报》涉藏报道总体历史发展趋势来看,英国第二次侵藏时期(1903-1904)是报道的高峰期,在英国侵藏期间,它对英国侵略西藏的整个过程进行了跟踪报道。此外还有两个显著的特点。

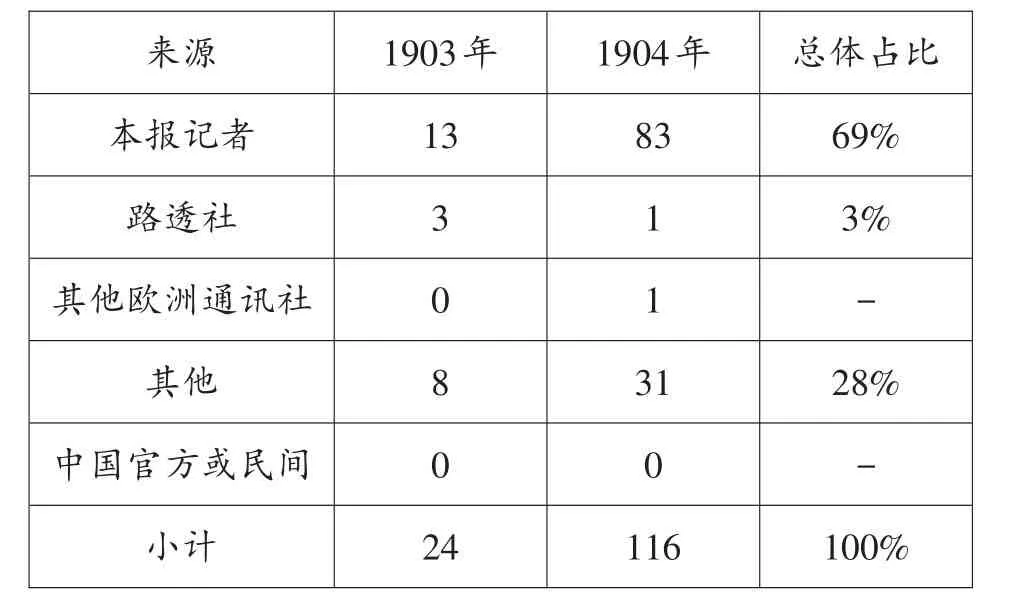

第一,《泰晤士报》具有较高的“新闻自制率”,一定程度上也体现了《泰晤士报》的实力(见表1)。①依据的数据库为Gale公司的全文数据库The Times Digital Archive(1785-1985),以Tibet为关键词,除去评论、简短消息(News in Brief)和索引(Index)。

表1 《泰晤士报》涉藏主要新闻报道消息来源(1903-1904)

《泰晤士报》涉藏报道以该报记者的稿件为主,无论是哪一个年份,本报记者的稿件都要占到50%以上。在其他信源方面,绝大多数也是来自英国这一方。如官方公告和电文,《伦敦公报》(The Lon⁃don Gazette),英国社会精英和各界名流的信件,有国会议员、英国贵族、地方总督、知名律师和大商人等,以及其他的非正式通讯员。②《泰晤士报》其他信源的例子有:第一代洛克利男爵伊夫林·塞西尔(Sir Evelyn Cecil,1st Baron Rockley)写给报社的信,参见Evelyn Cecil.Fiscal Policy[N].The Times(London,England),1904-09-30(8)。英国富尔德律师事务的知名律师非法在中国西藏活动,参见Mr.Douglas Freshfield on Tibet[N].The Times(London,England),1904-02-29(10)。非正式的通讯员,如phari jong.The Return from Lhasa[N].The Times(London,England),1904-10-20(3).

从信源总体情况来看,《泰晤士报》的中国报道呈现出单向性的特点。来自中国内地和中国西藏的消息被这家自诩“客观公正”的英国大报完全忽略了。因此,该报对于中国西藏的报道几乎可以称之为该报自己的“一家之言”。

第二,英国媒体涉藏报道标题的倾向性。

英国第二次侵藏期间,《泰晤士报》冠以“前进”(The Advance Into Tibet)标题的文章共有20篇,冠以“远征”(The Expedition To Tibet)标题的文章共有22篇,冠以“赴藏使团”③1903-1904年英国发动第二次侵藏战争,但对外宣称是派遣一个“使团”(Mission)入藏,但这个“使团”实际上是一个武装入侵中国西藏的军事团伙。一般认为,英文“Mission”在中文没有对应的词汇。它在英语世界中主要的意思有:传教团体的传教区域或布道区;官方使团和其他正式组织;长途旅行及探险活动;商业考察团、科学考察团等;从感情色彩来看,英文“Mission”多以褒义的面目出现,所以英国媒体对入侵中国西藏的标题报道体现了鲜明的倾向性。(The Mission To Tibet)相关标题的文章共有86篇,而这些占英国侵藏期间涉藏报道的绝大部分。

标题通常起到导引媒体话语的作用。英国学者普兰·热特拉(Puleng Thetela)认为,新闻标题通常能操控一篇文章的观点,所以它也是研究报纸意识形态立场的极佳材料。[14]新闻标题对整篇新闻来说,是概要中的概要。它为整篇报道定下了基本立场;一般情况下,新闻报道的标题相比新闻的其他部分,具有更多先入为主的刻板形象并主导了文章的基调。

类似情况远不止《泰晤士报》,英国《观察家报》和《旁观者》杂志等都有类似的倾向。④据笔者统计,1903-1904年,《观察家报》的涉藏报道中以“赴藏使团”为标题的共有19篇;《旁观者》杂志这一时期的涉藏报道多以“Expedition”(探险)为关键词和标题。在这些新闻报道的标题中,已经为英国在中国西藏的侵略行动定下了基本的论调。英国武装入侵西藏的过程消失了,取而代之的是英国人的赴藏“使团”“探险”“前进”“远征”等,宏大而又响亮的标题之下是侵略者们野蛮的侵略行径。无论是从英印殖民当局的入侵线路,还是从武装入侵给西藏人民带来巨大的人员伤亡和财产损失来看,英国侵入西藏的行为都绝不可能是“赴藏使团”,更不是所谓的“探险活动”。英国部分媒体混淆视听、美化殖民扩张的行为暴露了其企图为英帝国侵略扩张势力辩护的立场。

三、《泰晤士报》等英国媒体视野中的西藏

长期以来,西方对有关中国西藏的认识扑朔迷离,对中国西藏的看法也复杂多样,有些还可能是相互抵触的。但是在20世纪初期,长期觊觎中国西藏的英国,通过英国媒体以及英印殖民当局的扩张主义分子,逐步构建出“蒙昧”和“落后”的西藏形象,以合理化英国殖民主义在中国西藏的侵略活动。

(一)“神秘”的西藏

中国西藏地区,特别是拉萨,在19世纪末的英国人视野中,被描述为一个亟待开发的神秘地带。英国媒体在这一形象的塑造上起到了重要的作用。《泰晤士报》曾对西藏有过这样的描述:“西藏神秘而又巍峨的群山之间,对游历者和地理爱好者具有磁铁一样强大的吸引力。如果能洞察萦绕在拉萨和喇嘛身上莫可名状的神秘感,无论如何都是值得的。西藏所具有的超凡脱俗的魅力将一直存在,直到锡金和拉萨之间模糊的界限被不断穿越,西藏迷人的面纱被全部揭开之前,这里将会一直躁动不安。”[15]在这里,躁动不安的显然是对中国西藏觊觎已久的英印殖民当局。

此外,在19世纪末20世纪初,英国探险家瓦德尔(Laurence Austine Waddell,1854-1938)多次潜入中国西藏,搜集各种情报和信息。他在《西藏佛教或喇嘛教》一书中开篇就提到:“西藏拉萨,这个达赖喇嘛的神秘城堡,散发诱人的魅力但是又顽强拒绝西方人进入,它被各种浪漫传说缭绕了数个世纪。和所有的世界未解之谜一样,这个神秘的城市激发了人们无穷的想象力;它被认为是地球上仅存的未曾开发之地,东亚的‘麦加’和一个有‘活佛’的僧侣之城。”[16]瓦德尔本人不仅多次潜入中国西藏地区刺探情报,还追随荣赫鹏(Francis Younghusband,1863-1942)参与对中国西藏的殖民侵略活动。①荣赫鹏(Francis Younghusband,1863-1942),英国殖民者和英印殖民政府官员,他是近代英帝国主义侵略中国西藏的鼓吹者和参与者。

(二)“无知”的藏民

英国人类学家萨维奇·兰道认为西藏的宗教建筑“庸俗而又肮脏”,西藏人则体现出“幼稚和无知”。[17]荣赫鹏在《印度与西藏》(India and Tibet)中也对西藏人民的风俗习惯和精神生活横加指责,他认为“英国人应该扮演将藏人引向文明的角色”[18]。《泰晤士报》还经常介绍有关英国人到西藏的亲身经历作品,如游记、探险作品等。英军的情报官员汉密尔顿·鲍尔(Hamilton Bower)在他的个人探险作品中对藏人有着十分负面的评价。[19]

藏人居住的环境与外界相对隔绝,信息的传递也相对缓慢;长期以来,中国西藏地区有着自己相对独特的文化传统,和南亚次大陆地区长期保持着贸易往来和文化交流。19世纪末至20世纪初,欧洲逐步确立了其在全球经济、政治和军事上的霸权地位,英国人以俯视的心态观察中国西藏,并表现出赤裸裸的优越感。西藏人民因为拒绝向西方列强屈服而被认为是“顽固”和“幼稚”的。

(三)“落后”的藏传佛教

《泰晤士报》在引用爱德华·弗雷德里克·奈特(Edward Frederick Knight,1852-1925)的游记作品中认为,喇嘛教②喇嘛教(Lamaism)是对藏传佛教的非正式称呼。喇嘛教的说法在学术界被广泛认为是一个轻蔑语,带有贬义的色彩。(Lamaism)是纯粹宗教的一种退化形式。直到20世纪初,《泰晤士报》仍然顽固地把西藏人民信奉的藏传佛教称之为喇嘛教,认为“喇嘛教不过是是印度佛教的一种遗迹,并表现为原始的和退化的状态”。[20]

英国知名传播学者约翰·爱利斯认为:“叙事形象通过混杂熟悉因素和未知因素而进行构建”。[21]媒体报道运用了叙事策略对相关文本进行部分但极具诱惑力的描述,以此唤起媒体受众的好奇。《泰晤士报》在报道中着力展示西藏人盛大而又华丽的宗教仪式、森严的教阶制度,还将相关宗教人物和礼仪称之为“偶像崇拜”;最重要的是,该报称西藏的宗教领袖为西藏的“教皇”,其指涉意义十分明显。[22]19世纪后半期,在英国的英格兰等地区兴起了“拒绝罗马天主教”运动,许多英国人民信奉一种清教徒式的基督教精神。反对天主教的背景加上英国人对罗马天主教教皇的极端厌恶,英国媒体将西藏的宗教领袖类比为“教皇”,其负面形象跃然纸上。

从这一时期英国媒体对藏民、西藏社会和藏传佛教的描述来看,体现了典型的“二元对立”思维。在英国媒体的文本中,在英印殖民当局的眼中以及相关学术作品中,西藏被构建为“怪异无知”和“蒙昧落后”的形象。英国媒体再现中国西藏的过程中,一直存在着一种以“善恶对立神话”为核心的二元对立。西藏被贴上形形色色的负面标签:蒙昧、无知、落后、腐朽和非理性。相反,英国总是被赋予积极的特征:文明、道德、进步和理性等。因此,无论是“自我”还是“他者”(Other),常常都会在对立和两极分化的形式中得到再现。

四、英俄“大博弈”(The Great Game)

英国对西藏形象的构建也与英俄“大博弈”这一历史背景密切相关。晚清时期列强在华相互之间的关系,既影响着清政府的政治走向和对外决策,也影响到列强自身的对华政策。有学者指出,中国西北、西南地区的边疆危机,涉及中、英、俄、法等多方交涉、协调或冲突,如果只从国史角度观察、论述,而对中亚地区“大博弈”的历史在此过程中的影响不予关注,那么对这段历史的认识很难称得上是全面的。[23]

19世纪初,随着俄国不断向南扩张进入中亚腹地,英属印度不断向北扩张逼进克什米尔,英帝国和俄罗斯帝国逐渐显示出碰撞的态势。俄罗斯害怕英国在中亚的商业扩张和军事渗透,英国则担心其“王冠上的宝石——印度”受到俄罗斯帝国庞大体量的直接威胁,双方长期缺乏信任,战争的阴影一直笼罩在两大帝国的上空。[24]在接下来的一个世纪里,关注于各种可能发生的威胁,英俄两大帝国在中亚如履薄冰,双方都进行了大量的探险勘察和间谍活动,其间也伴随着军事与外交博弈,这一段历史时期被称为“大博弈”。

英俄“大博弈”的揭幕也与法国的拿破仑一世直接相关。18世纪末19世纪初,法国为了彻底清除通往欧洲霸权的绊脚石——英国,便想出了联合沙俄从中亚出击,法俄联合夹击英属印度的奇谋。尽管这个计划先后两次都遭到了失败,却使英国国内上下极度紧张。这件事情让英国和英印殖民当局强烈认识到印度西北方向存在着严重的、现实的威胁。

早在十九世纪八九十年代,《泰晤士报》直接引用一个法国人M.Bonvalot的书信,信中称自己来到中国西藏的巴塘,看到了尚未开发的青藏高原,作者表示自己来到这里之前,已经有一个俄罗斯人(Prjevalsky)和英国人(Carey)先行到达了。[25]文章暗示了英俄在中国西藏的争夺。1899年,《泰晤士报》还报道了英国人H·H·P·迪西在中国西北的游历和勘察;文章声称,英国人迪西“敏锐地注意到俄国在中国西藏地区的扩张活动”。[26]

沙俄与英国在中亚展开角逐的同时,也图谋染指中国西藏,屡次派人入藏活动。在沙俄统治下的布里雅特蒙古人和西藏人信奉同一黄教,许多布里雅特的喇嘛们到西藏的寺院进行研修。其中有一名叫阿旺·多杰耶夫(Agvan Dorjiev,1854-1938)的人,最终成为达赖喇嘛的政治顾问。在西藏第十三世达赖喇嘛亲政之后,他又代表沙俄宫廷频频往返于拉萨和圣彼得堡之间,进行活动。此情此景让英国醋意大发,印度总督寇松(George Nathaniel Curzon,1859-1925)认为这是一个“身居高位的坏蛋”和“阴谋骗取达赖喇嘛和沙皇信任的阴险家伙”[27]。在这位英属印度总督的眼里,俄国人频繁来往于中国西藏进行活动,将会严重损害英帝国在印度及其周边的利益。

1902 年,《中国时报》(China Times,1902-1911,Beijing)刊出一条爆炸性的消息,即清政府和沙俄关于西藏的“十二条秘密条约”。该条约规定,清政府将以沙俄帮助平定其内部叛乱为条件,将西藏的筑路权和开矿权排他性地授予沙俄政府。①参见China Times.Beijing,July 8,1902.《中国时报》是清末时期在中国北方发行的较具影响力的英文报纸,创刊于1901年,1911年终刊。在清末中国北方的英文报纸中,《中国时报》与《京津泰晤士报》被称为报界双强。这个消息很快传出,《北华捷报》等在华英文报纸纷纷转载。[28]英国政府闻讯大惊,立即电告驻北京公使就秘密条约事宜进行交涉,但未得到证实;同时沙俄政府也表示根本不存在秘密条约。英印当局从最初的惊慌中清醒过来,反而认为有关“十二条秘密条约”是一个绝佳的机会,即沙俄的行动表明它是英属印度的严重威胁。通过这一事件,英国竭力构建和渲染西藏即将面临沙俄侵占且岌岌可危的形象,为其扩张政策打造声势。甚至这一事件的一年以后,英国《观察家报》仍然念念不忘,再次提及“沙俄与中国关于西藏秘密条约的问题”[29],文章认为沙俄控制中国西藏的危险已迫在眉睫。

英属印度总督寇松是鼓吹向中国西藏地区侵略扩张的急先锋。早在1893年,英国《十九世纪》杂志就发表寇松的署名文章,寇松在文中辩称,进攻中国西藏不过是防卫印度的措施和保障,“没有一个英国人会怀疑这一点,保卫印度必须不惜一切代价。我们不仅要抵御进攻,而且要防止潜在危险。”[30]寇松认为,在中国西北部地区,沙俄以“科学考察的名义掩盖其对西藏的野心”,至于印度,寇松坚信这场“亚洲争夺战”将会决定英帝国的前途,中国西藏作为英属印度的“战略缓冲区”意义重大,因为“占有和控制印度是英帝国统治稳固的关键所在”。[31]

英国为何选定中国西藏作为其侵略和扩张的方向?首先,从地缘政治角度来看,从英属印度出发,经过中国西藏,就可以到达中国政治和经济的核心地带,英国人垂涎三尺的广阔市场就在这里。其次,由于地理优势,这条进入中国内地市场的新通道还可以最大限度地避免其他列强的干扰和竞争。最后,英商的税负可以得到减轻,因为途经中国西藏直达中国内地省份,可以一定程度上绕开征收厘金的关卡,便于英商攫取更大的利润。

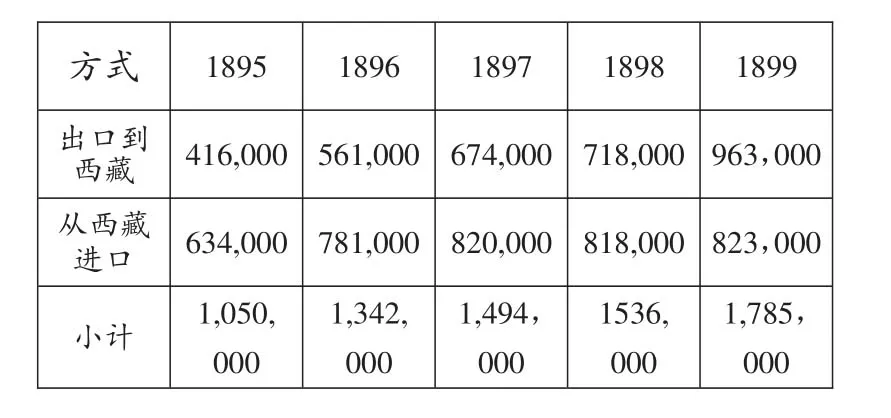

从1895到1899年,中国西藏地区通过锡金线路,从印度进口的货物总量年年增长,五年间翻了一倍还多。但是从西藏出口到印度商品总量的增加幅度却相对较小,这说明中国西藏地区在中印贸易中处于相对不利的地位。西藏出口到印度的主要商品是羊毛、硼砂、盐、西藏小马、山羊和绵羊等原材料,而西藏从印度进口的主要物资是棉布类制成品、谷物、糖和金属制品等工业产品(见表2)。1899年,棉布类制成品占西藏从印度进口贸易的三分之一强,这说明中国西藏在中印之间的贸易和分工中处于不利境地,并且日益沦为商品倾销市场和原材料来源地。

19世纪末20世纪初,不少英国媒体立场保守顽固,甚至公然鼓吹扩张性的对外政策。《泰晤士报》大肆吹嘘途经拉萨、康定和西宁,然后直达北京的商贸线路的重要性;文章最后还强硬地呼吁,任何阻碍中国西藏与印度之间“商业交流”的行为,都应该被制止。[33]长期以来,西藏和内地之间的砖茶贸易很好地满足了西藏人民的茶叶消费需求,但是《观察家报》却无端抨击西藏和内地之间历史悠久的砖茶贸易,蛮横地认为这本是英属印度茶叶的绝佳市场。[34]1903年前后,英国《旁观者》等纸媒体叫嚣以武力解决英国在英属印度的困局。[35]

表2 英属印度与中国西藏(锡金线路)货物贸易情况(1895-1899年)[32](单位:印度卢比)

五、英国殖民扩张视野下的中国西藏

英国媒体对西藏负面形象的构建,还包含着英国媒体主观构建的神话:“为了保护西藏免遭欺骗,西藏需要英国人的保护。”在帝国殖民扩张的话语下,中国西藏作为一种“他者”的存在,英国殖民者呈现出自我想象的优越感;它们反复重申“文明的”英国对“落后的”西藏的天然优越地位,企图确立英国的霸权观念。

(一)涉藏报道中的刻板形象和“他者”话语

通常情况下,人们习惯于以一种固定的模式来看待或判断某类事物,这种印象一旦形成,以后就会对相关类型的人、事、物的直觉产生先入为主的判断。19世纪末20世纪初期,英国对西藏的描述呈现“一边倒”的趋势。在英国媒体和部分鼓吹殖民扩张的学者的联合鼓噪下,“蒙昧的”和“虚弱的”西藏就成了英国关于中国西藏的刻板形象之一。

刻板形象的效果常常表现为在媒体再现有关“他者”形象时,并不依据客观事实,而是过于宽泛和简略。它表现为忽视不同区域或不同人群之间的差异,强调某些特点,进行夸大或者虚构。英国媒体把中国西藏居民简化为“本土”的概念,并着力构建西藏人“蒙昧”和“过度宗教化”的特征。英帝国主义从对其企图征服的本土居民的诸多再现中抽取了它的优点和积极因素,而负面的因素则被放大了;与之相对的是,英帝国主义把自我表征为理性的、道德的、有能力的和诚实的。理查德·内德·勒博认为,“刻板形象在再现和心理两个层面为帝国主义政策服务。其目的是维护和巩固殖民者‘家长作风’式的统治,并作为一种有知觉的障眼以使他们远离令人不安的罪恶感”。[36]然而,刻板形象不仅广泛存在于帝国主义分子的作品中,在那些所谓的自由主义者身上也同样能看到,自诩为英国劳工阶层利益代言人的《曼彻斯特卫报》也曾大言不惭英国侵略中国西藏是所谓“传播文明”的行动。①《曼彻斯特卫报》(The Manchester Guardian)是英国的全国性综合日报,该报创刊于1821年,1959年更名为《卫报》(The Guardian)。该报被认为是相对独立的自由派,以刊登严肃和独立的新闻著称。《曼彻斯特卫报》所谓的“传播文明”的说法可参见A New Danger in India[N].The Manchester Guardian(1901-1959),1903-06-22(6).

英国有关中国西藏的刻板形象不仅仅是对异国形象的描述,同时也包含着将异国形象“他者化”,在这一构建过程中确立的是以英国自身利益价值为评价标准的“二元对立”思维。在这一评价体系中,凡是与英国的文化和价值相一致的文化概念都是肯定的和优越的,而与之相对立的观念和价值几乎都是否定的和负面的。英国的自我形象是具有非凡的创造力,其文化意味着智慧、理性、勇敢、进步和繁荣;与之对立的文化则意味着蒙昧、迷信、懦弱、停滞和贫瘠。从更大的范围来讲,英国媒体用一种二元对立的世界秩序来构建西方与东方的权力等级关系,其最终目的是为了打造西方的优越感和权威,并企图确立西方的统治地位。

(二)英国“东方主义”视野下的西藏形象

“东方主义”这一概念属于西方构建的产物,它构建出相异性的运行体系和分析框架,从而突显出西方的优越地位。在爱德华·萨义德(Edward Said)看来,东方主义被认为是“西方自我意识——‘欧洲物质文明和文化’的组成部分”。[37]西方人的这种自我形象接受这样一种假定,即“东方及东方的一切,如果不是明显地低于西方一等的话,至少也需要西方的正确引导”。[38]

自从哥伦布发现“新大陆”之后,从康德到黑格尔,从马克思到福山都把非西方世界描绘成技术落后、精神萎靡、社会停滞的地区,而西方自诩为非西方世界效仿之终极模式。欧洲各国尤其是英国为代表的殖民霸权国家,凭借自身实力,对落后地区进行系统的殖民扩张;在这一过程之中,殖民国家有着一种优越感,他们不仅对殖民地进行经济掠夺和政治压榨,还视被征服地区的人们为土著,这些本土居民是未开化、落后的群体,是需要殖民主义和帝国主义“教化”的。

英国媒体作为当时英国社会价值观念的重要承载者,从意识形态的角度来看,主要起着维护和整合英国社会的功能。英国媒体有关“他文化”的报道“在很大程度上取决于媒体受众对媒体所传达的西方‘共享’价值观的认同。因此,英国媒体所建构的意义依赖于西方社会的‘共享’观念体系,而非客观现实”[39]。

爱德华·萨义德还认为,西方对“东方世界”无法自我实现繁荣和现代化发展的断言成为了欧洲帝国主义控制中东地区的最佳借口。[40]对此,曾经拥有高度发达的文明及多样价值观的非西方世界,如19世纪末20世纪初的中国,越来越承受着殖民列强“东方主义”思维所导致的欺凌和压制,因此,西方构建的“东方主义”实质上是一种霸权主义思维。

结语

19世纪后半期到20世纪初期是英帝国的全盛时期,英属印度作为英帝国皇冠上的“明珠”而备受重视。1849年前后英国已经基本控制印度全境,随后英国在中印边境地带虎视眈眈,并多次挑唆地方部落势力(如廓尔喀人等)侵扰中国西藏。这些侵略势力在遭到中国西藏军民以及中央政府援军的迎头痛击之后,英国人抛下虚伪的面具,先后于1888年和1903年两次侵入中国西藏。

这一时期英国媒体、政府官员、学者以及游历探险者们在内的西方传播者参与构建了西方的西藏形象,对西方而言,这一形象是一个与西方文明形成鲜明对照的落后的“东方形象”,这也是西方二元对立思维的具体体现。

19世纪末20世纪初,如果说英国对中国西藏形象的构建主要服务的是英国的殖民扩张和霸权战略的话,那么假如中国接受,即便是部分接受英国媒体所构建的中国形象的话,就会导致在方法论和话语权上受到西方的影响和控制,这就是“自我东方化”风险。因此,在一个国家间相互依赖的当今时代,需要破除西方“东方主义”思维之下形成的意识形态偏见,注重中国现实中迸发的创新精神以及中国自身的创造力,方能避免“东方主义”导致的负面影响。