清代打箭炉关与川藏商品流通

2018-07-24许存健

许存健

(清华大学历史系 北京 100084)

打箭炉,即今四川康定,地处西南边陲,是沟通四川与西藏的交通枢纽。清政府在此设置打箭炉关(简称炉关),以管理汉藏贸易、征收关税。以往对打箭炉的考察已指出边茶贸易与打箭炉兴起的关系,但由于未利用税关档案资料,着眼点多集中于茶叶贸易的路线、锅庄的兴起与发展等方面,对当地商业的整体考察尚显薄弱。①鲁子健在《清代藏汉边茶贸易新探》一文中分析了清代川藏茶叶贸易从兴起到衰落的过程(《中国藏学》1990年3期)。吴吉远在《清代打箭炉城的川藏贸易的产生和发展》一文中认为,打箭炉是在清政府政治支持下发展起来的一座商业城镇(《中国边疆史地研究》1994年3期)。以往对打箭炉的考察,也较少涉及当地流通商品的种类、税额的波动,以及由此体现出的贸易量的变化,对税关资料在川藏贸易研究中的重要地位也未能给予应有的重视。文章主要利用打箭炉关的关税档案、地方志,并参考晚清民国时期的调查资料,对清代打箭炉的商业活动做进一步的考察。

一、打箭炉关与打箭炉的商业

打箭炉位于四川西南部,是连通拉萨-察木多-成都-重庆的重要枢纽。唐宋以来,茶马贸易逐渐发展起来。明代初期,“长河西等番商以马入雅州易茶”[1],雅州成为了茶马贸易的中心。由于番商前往雅安的路途太远,明政府认为这需要给付过多茶叶,于是将贸易地点改到岩州,“比之雅州易马,其利倍之”[2]。明代之前的打箭炉还属于小村庄,“元明时,打箭炉仅属小村,宋以前则荒谷尔”[3]。清初,茶马互市的口岸从岩州迁到打箭炉,两地相距仅百里。明末清初,张献忠率部占据四川,川边流寇肆虐,于是川藏贸易的中心西移,“商民避兵祸,渡河携茶贸易,而乌斯藏亦适有喇嘛到炉,彼此贸易,汉番杂处。”[4]清初长河西、鱼通、宁远等土司归附,川西地区的贸易逐渐发展,地处川边的打箭炉从此成为了川藏间的贸易中心。打箭炉的兴起,与其地理位置有重要的关系。以成都为起点,沿着四川西部邛崃山南麓,经邛崃、名山、雅安、汉源、泸定,到达打箭炉。此后,分为南北两线,南线翻过里塘、巴塘到达西藏昌都;北线经道孚、炉霍、甘孜、德化州(今德格)到达昌都,然后西经林芝到达拉萨。打箭炉是连接川藏贸易的必经之处,其中南线也是清代的官道,驻藏大臣等官员前往西藏都需要途径打箭炉。同时,打箭炉地势险要,有利于城市商业安全,“打箭炉地方,外通西域,内皆高山峻岭,实为天设之险。”[5]到雍正七年,打箭炉正式设厅,次年开始修筑城垣、衙署、仓库,“因山为城,密迩金川,为番夷总汇。”[6]这也强化了打箭炉作为川边重镇的地位。清政府执行维护稳定的边疆政策,尽量减少汉民进入少数民族地区,乾隆十六年,“川、甘、陕、滇等省之人前往藏内贸易之处概行停止,如有情愿前往者,由打箭炉出口尚属可行。”[7]愿意前往西藏贸易的汉人,首先需要在当地获得前往打箭炉的印照,经打箭炉官员核准,并在驻藏大臣处备案,才可进入西藏。作为当时唯一的汉藏贸易口岸,官方赋予打箭炉的垄断地位,促进了其商业的发展。

清朝前期,打箭炉贸易一直由西藏方面管理,清政府并未干涉。打箭炉的茶叶贸易已经十分兴盛,康熙三十八年(1769)销售的茶叶多达八十余万包[8]。康熙三十九年(1700),和硕特部发动叛乱,清政府出兵平定,这次战争被称为“西炉之战”。[9]战争结束后,清政府开始对打箭炉进行管理,康熙四十年(1701)设立税关,负责征收茶税和杂货税。为了保护西藏方面商人的利益,康熙四十一年(1702)“遣官偕喇嘛监督贸易,喇嘛达木巴、色尔济,郎中舒图,员外郎铁图等住炉监督。”[10]清前期,炉关只有一个征税口,设于城东门外,并在城东三十里设有杨柳卡,负责稽查货物,查验路票,登记号簿。光绪七年(1881),由于雅州、天全州、荥经、名山、邛崃不再征收茶叶的产地税,茶税全部划拨炉关征收。炉关的税则为从价税,每银一两征税三分,且规定“勿取于彼,”[11]说明炉关只征收汉人的商税。

二、流通的主要商品

川藏贸易最早为茶马贸易,到清代,藏马品质下降,逐渐从川藏贸易中退出,[12]土特产成为西藏销往四川的主要商品。清代打箭炉为“商市茶、布、毛革、药材总汇”[13]。晚清以后,随着印藏交通与商贸的发展,一些商品的流向发生了改变,如布匹开始由印度进口,经拉萨运送到察木多,然后转销康藏地区。

经过打箭炉集散的商品,主要有粮食、棉布、百货以及从西藏运销内地的皮毛、药材。民国《康定县图志》记载:“(打箭炉)历为川藏之商埠,凡康藏出产系由此出口,以黄金、麝香、碉砂、羊毛、皮革为大宗;入口以川茶、布匹、铜器、器具、瓷器以及杂货等,每年交易数字至一千八百余万两。”[14]《清稗类钞》记载,内地运销西藏的货物以茶叶为大宗,哈达、旗布、针、棉线、麻油、风帕、布匹、烟叶、水烟等亦畅销西藏,绸缎、食品和器具则边地的汉人和番人都会购买。西藏输入内地的商品则是鹿茸、麝香、黄白金、狐皮、羊皮、貂皮、冬虫夏草、贝母、藏香、红花。[15]这些商品的运销构成了打箭炉商业最重要的组成部分,分别论述如下:

(一)内地运销西藏的商品

茶叶。明清两代,都视茶叶为羁縻西藏的重要战略物资。明政府认为,西藏“不得茶,无茶则病且死,以是羁縻之,贤于数万甲兵矣,此制西番以控北虏之上策。”[16]除了茶叶贸易外,清政府每年还赏赐西藏僧侣茶叶。“每年赏给达赖喇嘛茶叶五千斤,班禅额尔得尼茶叶二千五百斤,并运茶脚费银二百两。”[17]这些茶叶不纳税,直接从打箭炉运往拉萨。

康熙三十五年(1696),理藩院奏准藏人可以前往打箭炉进行茶叶贸易,川藏之间的茶叶贸易得到了清政府的批准。由于清代实行茶叶专卖制度,运送到打箭炉的茶叶都必须先获得茶引,然后商人前往雅州府所属的雅州、荥经、天全、邛州、名山五县购买茶叶,运送到打箭炉,与番人贸易。打箭炉本地不产茶,其市场上所有茶叶,都是从川西运来的。雅安县“以茶为大宗,岁产叶百万石,色香味较他产尤佳,价值亦贵。”[18]天全州的茶叶出产自“凤头村一带地方,以三月社后采摘,一年出息最多”[19]。名山县所产的茶叶可分为西山茶和东山茶,“其在谷雨前采摘者,曰雀舌茶,曰花毫,曰白毫,曰毛尖,曰金仓,行销边藏,大宗出产也。”[20]荥经县也是产茶的重地,“山多田少,民多种茶为业,今新植茶株渐已长成,产茶繁盛。”[21]乾隆时期,由于产茶过多,引数不足,因此荥经县请求增加茶引。

布匹、绸缎。西藏本地不产棉、丝,因此其布匹、绸缎都需要从外地输入。从明代开始,西藏商人就前往雅安购买棉布,“专务货贩碉门乌茶,蜀之细布,博易羌货,以赡其生。”[22]进入清代以后,西藏对棉布的需求不断增加。运销打箭炉的布匹、绸缎,主要经成都运往雅安,然后转销打箭炉。雅安是川西重镇,与重庆有水路相通,因此长江中下游的商品,都在此集散后运往川西。四川西部所产棉布不多,如名山县“(棉)东北两区略产,惟因多雨,不丰不佳”[23]。名山县是成都与雅安的交通中枢,其棉布贩运业十分繁荣,“雅人布帛之权,全握陕人”[24]。民国初年,“土布、棉线,行建、炉两地,每值春初,大批运往,贩腊虫或药材回销,厥利倍蓰,平时亦络绎不绝。”[25]川商、陕商将布匹销往打箭炉,同时运回西藏特产,以此获利。

粮食。打箭炉地势较高,不利于农业生产,“瘠土不毛,惟播种青稞、莞荳,养牛羊挤乳作酥,拌糌粑而食,余无所产。”[26]打箭炉市场上除本地所产的青豆、麦等杂粮,还有从川西地区购买的粮食。打箭炉可以从岚州、擦道等处购买大米、杂粮;[27]或从清溪购买麦子,“清溪稻、麦,打箭炉诸处资以为生,亦不能多与之,以可种之地甚少也。”[28]打箭炉的米,主要来自雅州府所属的天全、雅安、荥经、清溪、芦山五县,如打箭炉所设的阜和营,共有兵丁七百人,其所需口粮,“必须于三百余里外清溪县属之汉源街购运。”[29]乾隆时规定,每年“买谷四千石,碾米二千石,陆续运炉”[30]。

由于山路运输困难,运费很高,当地的米价倍于内地。如雅州以内的官兵每年每位需银四两,而阜和营的官兵所需米粮折银十两八钱,是前者的2.5倍。打箭炉当地民众多不食用大米,运送到打箭炉的粮食主要提供给两部分人食用:一是外地官员,“即有他处运往粮石,不过地方官衙门买食,亦与民食无关”[31];二是提供给当地和戍守川藏通道的官兵。康熙时期,为供应驻防打箭炉的官兵口粮,采用“雇夫背运”的形式,虽然给背运的夫役较多的运费,但路途险远,难免迟累。因此,在康熙四十八年,当地官员建议采取折价购买的方式,将粮饷折成银两发放给士兵,并就近采买粮食,由商人运输到打箭炉,供官兵自行购买。中央认为打箭炉驻扎三千官兵,“概议给钱,不无糜费,且青稞杂粮偶遇歉收,兵丁艰于购买,亦未可定”[32]。于是采用了将兵丁分派到川西各地,只留七百人驻守的办法,减少对粮食的需求,以稳定粮食市场。通过这样的方式,成功地将商人运输的粮食加入军饷供应系统,这既节约了运输成本,也有利于打箭炉商业的发展。

杂货。清代西藏地区经济较为落后,手工业不发达,因此很多杂货都需要从内地输入。清政府每年赏赐大量的物品给川边土司和西藏僧侣,主要是“绸缎、衣料、帽纬、荷包、小刀、鼻烟壶、烟、茶、布、佛头、哈达”。[33]铁器是打箭炉市场上的重要商品,如铁锅、马掌、农具等。打箭炉市场上的铁器来源于川西地区,如荥经县“每年销嘉定、打箭炉,约计五六十万斤”。此外,菜油也有不少的输出,如荥经县“运销汉源、打箭炉各地,每年约数百斤”[34]。杂货是满足西藏民众日常生活的重要商品,从杂税的税额来看,最高可达六千多两。如果按照3%的税率,则其流通额约为二十万两,可见打箭炉杂货流通的繁荣程度。

(二)西藏运销内地的商品

康熙、雍正、乾隆时期,为方便运输军需,花费大量经费用于改善交通条件,“自打箭炉出口至藏计程不及五千里,共安台八十四处,安汛十三处”[35]。交通运输条件的改善,促进了川藏贸易的发展。“打箭炉为诸夷负贩会集之处,习染汉制,狡而多诈。”[36]西藏本地所产多为内地所无,清代以后,茶马贸易逐渐停止,西藏方面开始将当地特产输入内地,以换取茶叶、棉布等。西藏输入内地的特产,以“鹿茸、麝香、黄白金、狐皮、羊皮、豹皮、冬虫夏草、贝母,及藏商输入之红花、藏香、各种食物等为大宗”[37]。西藏输入内地的商品,一是由番商运送,如西藏东部的马岭一带,“人颇勇健,少盗贼,民俱贸易”[38];二是内地商人前往收购。因西藏输入内地商品不征商税,相关记载甚少,文中部分地参考了晚清、民国时期的资料,以作补充。

药材。西藏一带路途艰险,贸易十分困难。由于道路崎岖,需要翻过多座大山,跨过大河,因此贩回西藏的商品,必然是重量轻、体积小、价值高的贵重物品。药材是西藏的特产之一,每年从西藏输入的药材占比很大,所运销的药材以大黄和麝香为主。打箭炉以西五十里的折多山,是大黄的重要产地,“山虽长,不甚峻,产大黄,药气薰蒸,过者多喘”[39]。折多山的空气中都是大黄的气味,说明了该山所产大黄之多。昌都也是重要的药材产地,产有黄连、麝香、熊胆等[40]。麝香既是香料,也可做药材,加之难以获取,因此其价值远高于大黄。打箭炉每年需要负责采买麝香五十两,以作为上贡之用。汉人收购药材的情况也很多,如前文提到的名山县商人,将土布运销打箭炉后,即收购药材返回,以获得两倍的利润。又如重庆的浦江县,每年从打箭炉运送而来的药材约值七八千两,而且品种繁多。

皮毛。打箭炉是川藏毛革贸易的总汇。西藏输入内地的皮毛,以羊毛为主。晚清时期,“(打箭炉)所出羊毛,较他处柔泽,每岁所出羊毛,计有四万五千磅。”[41]民国时期,玉树县经打箭炉输出的羊毛多达一百五十万斤。[42]西藏地区的羊毛输出,分为两条路线,一部分运销青海西宁,另一部分则集中于打箭炉,运销四川。如雅安地区的羊皮,“购自松潘、打箭炉,制为裘,以御寒。”[43]皮毛是西藏输入内地的重要商品。

其他商品。食盐是西藏运销打箭炉的一项重要商品。打箭炉“厅治开辟,人多食蛮盐,由察哇地方所出,夷人驼运来炉发卖。”[44]内地天全州、清溪县也有食盐运送至打箭炉,但数量较少,因此炉城的食盐,主要是由西藏方面供应。除了番商运来外,打箭炉当地的商店,也会在秋季派遣人员去往各地,“分赶各乡销售货物,收买土产”[45]。西藏地区社会经济发展水平较低,西藏输出的商品以原材料、半加工品为主,而输入西藏的则以手工业品为主。由于清政府的赏赐,双边基本可以维持贸易平衡。

三、打箭炉城市的商业

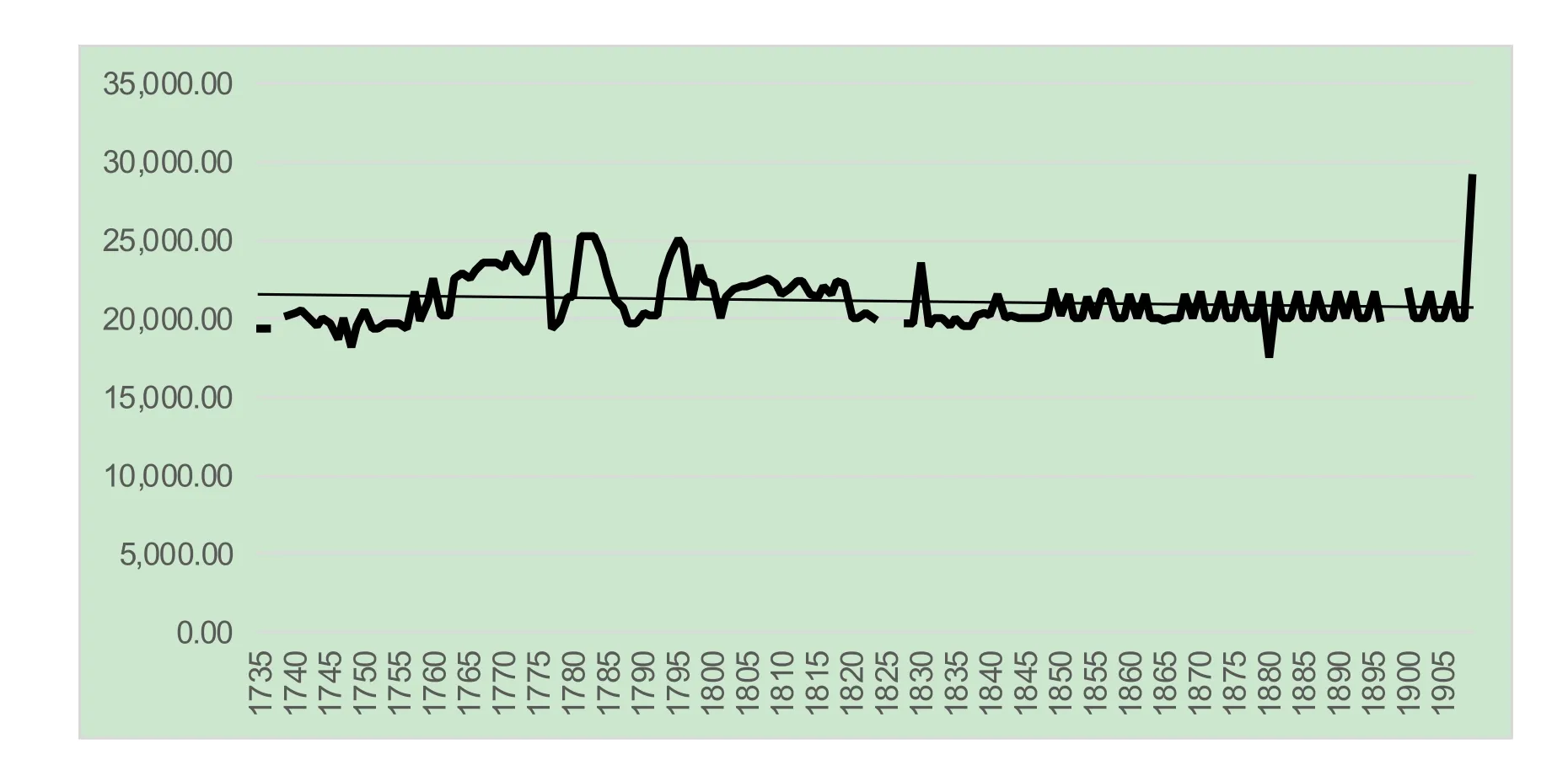

清政府在打箭炉设置炉关,征收流通税。康熙时,炉关的税额还很少,正额仅为5316.7两;到雍正时,税收快速增加,雍正十一年达2万两。[46]自乾隆初年开始,打箭炉关的税银一直在2万两左右波动,最高时达两万五千多两。(见图1)

从图1可以看出,从雍正年间开始,打箭炉的税收出现了一些波动。这是因为路途遥远,每年来炉的商人数量不一,“番蛮等或经年一次,或年余一次,倘遇路途不便,亦有二三年一次者”。另一方面,商人在购买茶引后,为了赚取更多利润,会选择积压茶引,以提高茶价,至次年才将茶叶销售。[47]这些因素导致打箭炉的商税无法确定定额,一直维持尽收尽解的状态。

清前期,川西地区时常发生战乱,即使战争没有发生在打箭炉,也会影响川藏之间贸易的正常进行。乾隆二十五年开始,税收快速增长,这与人口增加、经济发展有关,当时局势稳定,促进了打箭炉贸易的发展。乾隆十三年,该关期所收的银两为18147两,少于之前的20009两。当时的管关监督解释为:“因大兵进剿金川,各处挽运军粮,客货、茶包难以抵达。”[48]乾隆三十六年,大小金川战争爆发,清政府投入大量兵力,这使得打箭炉“销售货多,商贩云集,税课加增”[49]。这一时期,商人希望获得更大的利润,于是申请增加茶引。但战争结束后,茶引滞销,商民深受其累,甚至引发茶商破产。

图1 打箭炉关税额变化图

乾隆四十一年,税收出现急剧下滑,这次主要受两个因素的影响,一是山洪爆发,二是大小金川军务结束。“六月二十四日山水陡发,将店铺冲没殆尽,买卖人等具搭棚居住,无货可卖,收税短绌”

[50]。由于打箭炉交通不便,许多货物都是先由四川、西藏运送到打箭炉,存储在锅庄,等到有合适的购买商,再行销售。山洪的发生,“河东一带街市,冲成浅滩,客商店铺仅存八户,虽经陆续修造,终不能骤复旧观”[51]。这次山洪使得“大小蛮客来炉者不及十分之一,即被冲铺户十成内只有二成,商贩无多,客货稀少”[52]。因此,也就无法满足正额。另一方面,乾隆四十一年,军务结束,销路减少,且因为边境安定,许多西藏商贩选择其他路线与内地贸易,如“或由西南径入滇省,或由西北前往西宁,以致来炉者日渐减少。”[53]打箭炉的商业也在这一时间段内处于低谷。

从图1可以看出,乾隆四十二年之后,打箭炉的商业很快得到恢复。虽然商人选择贸易的途径增多,但因为打箭炉为边茶所汇之地,这是其他路线所无法取代的,因此其地位仍十分重要。金川之役结束后,“主客相安,多有留住,土民耳濡目染,日渍华风”[54]。但发生在乾隆五十年的地震,导致打箭炉的税收长期处于低迷,“五十年更逢地震,现虽已平治如故,但灾伤之后,民气未复,货贩不前”[55]。

嘉道时期,打箭炉的税收呈轻微下降趋势。同治、咸丰时期,由于打箭炉远离太平天国运动,所受影响较小,因此其税收几乎没有波动。光绪时期的税收起伏,主要是因为关期的不同。清政府曾在嘉庆四年将关期改为十二个月,但由于征收不便,于道光十年令茶税仍按年奏销,“请于炉关税银内将茶税一项划出,自道光十年为始,另行按年题销,俾商人不致垫累,其余杂税仍按十二个月计算题报。”[56]在闰年有十三个月,所以税额较高,平年则反之,因此税收呈波浪线式的波动。光绪十九年(1893),清政府与英国签订了《中英会议藏印条款》,导致西藏门户洞开,川藏贸易也受此影响。由于川茶的质量下降,川茶逐渐被印度茶所取代,而西藏所产的动物皮毛、药材,则大量运往印度,川藏之间的贸易量开始减少。但由于税收奏销制度的规定,管关监督仍尽量保持税收的稳定,以完成考核,因此其税收一直保持平稳。

打箭炉贸易在时间上历经多次起伏,除了以上所涉及的战乱、地震、山洪等影响外,还有一些原因也严重地制约了打箭炉商业的发展。

一是交通不便。从成都到打箭炉再至西藏,沿途跋山涉水,行人走完尚属艰难,商旅若要携带货物,则只能利用骡马等牲畜,或雇佣劳工背负,这极大地限制了打箭炉商贸的扩大。打箭炉地处西部边陲,从成都前往打箭炉,名山是必经之地,名山“县境河流浅隘,不通舟楫,输运货物惟驮,与负行李之往来,昔以肩舆,或骡马车”[57]。打箭炉以西,许多山脉因冬春两季积雪,无法行走,因此只能夏秋前往打箭炉贸易。如道光年间,“边岸疲滞之由,实因运送艰难,脚费过重,历年口外牛只疫毙,驼载寥寥,以致引茶不能迅速抵边销售,因而亏折”[58]。交通不便,导致运费过高,如茶叶“炉茶市价一钱三分,至藏须购至二两五六钱。”[59]又如粮食,从川西将粮食运至打箭炉,由于山路遥险,运脚浮于买价。运输成本如此之高,也会影响商人的利润,因此贸易量难以增大。

二是治安条件较差。打箭炉地处边界,社会治安欠佳,又因地广人稀,维持治安的成本很高。如雍正时川陕总制李国英指出,“化林坪系打箭炉通商行茶大道,番夷业难,应增守备一员。”[60]乾隆时期,“巴、里二塘,为通西藏大道,该处与四瓦、述三、瞻对地方毗连,时有夹壩出没。”[61]这些沿途的土匪,甚至影响到了军粮的运输,于是清政府不得不增加沿途的官兵,并建立护送制度。嘉庆时期,从打箭炉运输货物前往西藏,“经过番地,亦不免有偷窃之弊。”[62]

三是征税人员勒索,以及西藏方面私立关卡,加重了商人负担。书役、家人等的勒索,也会导致商人不愿前来。如雍正七年赵殿最奏报,“臣等闻得现今来打箭炉贸易之人较之往年渐少,访其缘由,皆因不恤商之故”。有清一代的关税,正税都维持在3%左右,但“商旅之所惮者,不在正课,惟在私抽,盖正课有数,私抽无凭”[63],因此,税关的苛征,也会减少商人的到来,从而造成税收的波动。此外,驻打箭炉的喇嘛等裁撤后,达赖喇嘛开始在西藏沿途私自收税,设立公出、雅纳二卡抽税,并于巴塘等地收取鞍子钱。雍正三年,革除了达赖喇嘛私征的税收。

打箭炉税关留下了每年的税收数据。有关对经打箭炉川藏贸易额的估算,笔者所见最早为张莉红的研究。她依据康熙四十年和嘉庆六年的两个税收数据,除以打箭炉的税率(3%),得到了货物流通量。[64]鲁子健也曾利用关税数据,估算打箭炉的商品流通量。[65]这种方法存在三个问题:一是打箭炉只征收汉族商人所贩运的商品,而西藏商人运送至打箭炉销售的商品并不征税;二是“每两三分”的税率是针对杂货,而茶叶有单独的税率,一般为每引征银一钱八分;三是嘉庆六年的2万两是定额,而非实征税额,因此,其估算存在较大的误差。

西藏输入内地的商品不需要交纳关税,且清朝每年赏赐给藏族上层大量的白银,藏商则就近利用这些白银购买茶叶和杂货,然后运销西藏,因此难以估算出货物的总价值量。由于货物的定价长期未做调整,因此计算出的货物价值也不等于内地输入西藏商品的价值。从现有材料来看,只能尽可能地估算出每年内地输入西藏商品的总值。

清代打箭炉税则规定,“商税照地方征收之例,每两三分,余分地道,均照部颁见行条例征收。”[66]光绪《钦定户部则例》详细地规定了各类商品通过打箭炉时所征的税额,但由于不知道各类商品分别的税收额,因此无法进行分类商品的研究。如对杂税进行估算,则雍正十二年征收杂税5,620两,按照3%的税率估算,则杂货的价值量为187,333两;乾隆八年征收杂税5,023.7两,则杂货价值量为167,457两。如果估算全部的流通额,乾隆十一年茶税银18,884.7两,行销茶引81,498张,征收杂税6295两,[67]则行销茶叶数量将近百万斤。若以打箭炉市场每斤茶价一钱三分计算,则茶叶的价值量为十三万两,加上杂货后四川运销西藏商品的价值量为三十多万两。

结语

随着内地需求的改变,清代川藏的茶马贸易也变为茶叶与西藏地区特产的贸易。川茶的输出,是在政府管控下的行为,清政府通过对边茶茶引数量的控制,以达到维护市场稳定的目的。但商人在实际运销茶叶时,会选择囤积边引,以获得更多的利润。同时汉人输入的商品种类也在不断增加,除茶叶贸易外,其他商品的交易也在不断发展。以往研究中,以打箭炉的税额对贸易额进行估算,但这一税额只是汉族商人运销打箭炉的商品,且茶税与杂货税各有不同的税则。根据估算,乾隆十一年汉族运销打箭炉的商品总值为三十多万两。打箭炉的商业到清中期已经发展到很高的水平,成为西部贸易的重镇,并从一个军事城镇发展为西部重要的商业城镇。