汉辟兵、千金钱再考

2018-07-23南开大学历史学院

成 桉 (南开大学历史学院)

见于西汉时期的辟兵莫当、日入千金二种钱,是早期压胜钱[1]里颇为重要的一类。二者形制相似,特征鲜明,是目前所见最早的压胜钱之一。自南宋洪遵《泉志》[2]始,不仅古代泉谱中有所著录,传世品里也有所见,更重要的是已被内蒙古、山东等地的考古资料所证实。是研究早期压胜钱里较为理想的材料。受限于出土数量、相关资料的翔实程度、切入角度和方法等,学界对其研究不够深入。吴荣曾先生曾作《汉辟兵、千金钱小考》[3],对是钱进行了初步探讨。本文拟对考古及文献所见的此二种钱进行梳理,以期在前者研究的基础上,提出些许浅显的认识。

一 辟兵、千金钱的特征及发现概况

辽宁西岔沟墓出土的辟兵钱

内蒙古广衍故城附近出土的辟兵钱

青岛崂山解定夫妇墓出土的辟兵钱

辟兵、千金钱的特征是花穿[4],两面皆有文字,文字以柱点相隔[5],钱文篆书,按顺、逆时针排列且字向有异。上下或伴有穿柄、圆环[6]。钱文内容上,辟兵钱一面为“辟兵莫当”,一面为“除凶去央”;千金钱一面为“日入千金”,一面为“长毋相忘”。此类钱的钱文内容,多以此二者为主。据《古泉汇》等,钱文还有一面为“辟兵莫当”而另一面为“富贵未央”;一面为“日入千金”而另一面为“佩此宜富”等其他例子。钱文排列也有“辟兵莫当除凶去央”皆在一面,绕缘一周而成“类镜铭”的情况。但附图非拓片,且未得实物资料证实,所以不在本文讨论范围内。此外,《古泉汇》里还有一品穿上为虎纽的辟兵钱[7],今人也有类似收藏。但其形制特殊,出土资料不够充分,所以本文也不予讨论。

巨野红土山汉墓棺室遗物分布图及所出辟兵钱

内蒙古下窝尔吐壕墓地M6棺室图及所出的辟兵钱

1940年十月五日,蔡季襄先生在中国泉币学社第六次例会上分享过一枚辟兵莫当钱[8]。不过学社相关资料中对该钱的笔墨并不多。前人著述多以《泉志》里的说法为主,又间以手中所见予以修改补充。今人著作当中,除吴荣曾先生著文[9]详细考证外,散见于民俗、收藏及历史类著作中,多为介绍性的内容。辟兵、千金钱的发现,主要以考古资料为大宗。

随着新中国考古工作的不断展开,辟兵、千金钱有明确出土信息的考古资料日益丰富,二者多见于墓葬当中。辟兵钱多出于辽宁、内蒙古、山东、北京等地。此外洛阳、西安也有发现[10],但相关资料对该钱笔墨不多,缺乏详细的记载,故仅此一提。辟兵钱的详细出土情况如下:

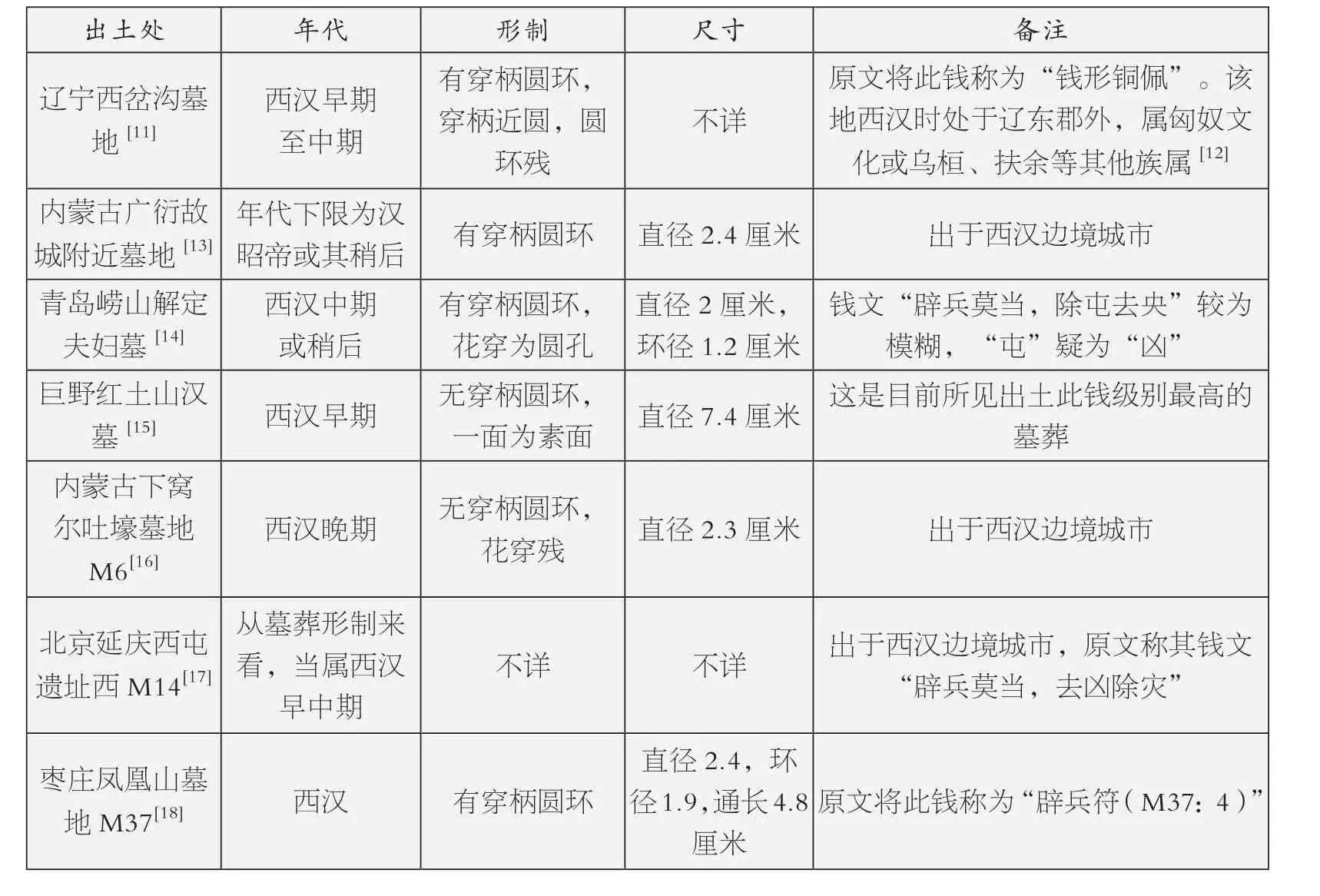

有穿柄圆环,穿柄近圆,圆环残西汉早期至中期不详出土处 年代 形制 尺寸 备注辽宁西岔沟墓地[11]原文将此钱称为“钱形铜佩”。该地西汉时处于辽东郡外,属匈奴文化或乌桓、扶余等其他族属[12]内蒙古广衍故城附近墓地[13]年代下限为汉昭帝或其稍后 有穿柄圆环 直径2.4厘米 出于西汉边境城市青岛崂山解定夫妇墓[14]西汉中期或稍后有穿柄圆环,花穿为圆孔直径2厘米,环径1.2厘米钱文“辟兵莫当,除屯去央”较为模糊,“屯”疑为“凶”巨野红土山汉墓[15] 西汉早期 无穿柄圆环,一面为素面 直径7.4厘米 这是目前所见出土此钱级别最高的墓葬西汉晚期 无穿柄圆环,花穿残 直径2.3厘米 出于西汉边境城市内蒙古下窝尔吐壕墓地M6[16]北京延庆西屯遗址西M14[17]从墓葬形制来看,当属西汉早中期不详 不详 出于西汉边境城市,原文称其钱文“辟兵莫当,去凶除灾”枣庄凤凰山墓地M37[18] 西汉 有穿柄圆环直径2.4,环径1.9,通长4.8厘米原文将此钱称为“辟兵符(M37:4)”

枣庄凤凰山墓地M37平面图及所出辟兵钱

九原古城西汉墓M6出土的千金钱

上海福泉山西汉墓地M23出土的千金钱

朔州北旺庄西汉墓地M78所出的千金钱

陕西宝鸡郭丘墓所出的千金钱

千金钱的墓葬资料则相对缺乏。目前所见的资料有内蒙古乌拉特前旗、上海福泉山、山西平朔和陕西宝鸡四处。

出土处 年代 形制 尺寸 备注乌拉特前旗九原古城西汉墓地M6[19] 西汉晚期 不详 不详 出于西汉边境城市,原文称其钱文“日入千金,长命百岁”上海福泉山西汉墓地M23[20]西汉中期后段,大致为昭、宣时期上有穿柄,下有缺口,似为圆环直径2.4厘米 出于西汉偏远地区山西朔州北旺庄西汉墓地第六区M78[21]不晚于西汉宣帝时期有圆环,无穿柄钱径2.3厘米,环径1.9厘米、环宽1.3厘米,重5.95克(一说环宽0.3厘米,重 5.9 克 [22])原文称之吉语钱,并认为圆环是便于佩戴之用陕西宝鸡郭丘墓[23] 不详 有穿柄圆环 不详 原文称之“西汉避邪钱”

二 辟兵、千金钱的钱文读法考辨

辟兵、千金钱是依据其钱文“辟兵莫当”、“日入千金”而简称命名,最早为《泉志》中洪氏直呼“辟兵钱”、“千金钱”。此后诸泉谱中虽有“辟兵莫当钱”、“除凶去灾钱”、“日入千金钱”等不同叫法,但皆不如辟兵钱、千金钱的称名简洁明了。

洪遵《泉志》中“右辟兵钱。旧谱曰:径八分,重三铢,背面皆有周郭,又有两重,于方穿之中复更有小穿,邪正安之,疑若八角然。其文一面曰去殃除凶,一面曰辟兵莫当。皆篆字。其间有八柱,郭外仍有小柄。”“右千金钱。旧谱曰:形制、轻重类辟兵钱,其文一面曰长毋相忘,一面曰日入千金,钱间亦有八柱。”[24]是关于二钱现存最早的文字描述。后世泉谱中虽有增添,但基本都要复述洪氏的记载。此类钱虽然有不同的叫法,但收录时多被归于压胜品一类中。加之形制特殊,流传有限,故在交流中也都能明其所指,并不产生歧义。尽管如此,从文献记录中不难看出,前人在此类钱币的面背问题上似有分歧,这在辟兵钱上尤其突出。

在钱币面、背皆有文字的情况下,一般是先说面文,再讲背文。由此而言,《泉志》所谓“辟兵莫当”应为背文。然而,不同于《泉志》中其他钱币直呼“面文……背文……”的情况,这里用了“一面曰……一面曰……”的句式,体现出一定的谨慎态度。毕竟此类钱两面皆有钱文,风格颇早,孰面孰背并不像后世压胜钱那样特征鲜明。当然,这里还有个“旧谱曰”的限定,并不能断定是洪氏本人还是其前人的说法。不过洪氏既然称之为“辟兵钱”而非“去殃钱”,其应该是默认“辟兵”为面的。

但这终究还是一种较为含糊的说法,在判断面背上保留了一定的余地。后世(今所见著述多为清人)在转述的时候虽然保留了“一面曰……一面曰……”的句式,但也未受其束缚,不少泉谱在沿用或转述《泉志》的说法外,又就钱论钱,提出了自己的看法。

《钦定钱录》里称之为辟兵钱,但在描述时却称“一面曰去灾除凶,一面曰辟兵莫当。”[25]“灾”与“央”虽然意同,但字形差异却比较大。

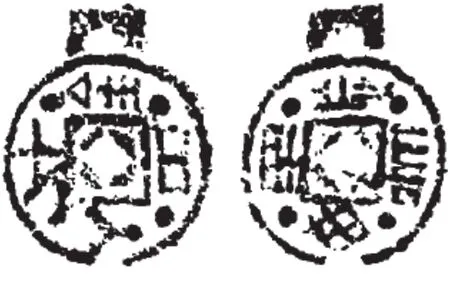

《钱币考》称之辟兵钱,除补充张廷济“曾手拓是钱,文曰除凶去殃,辟兵莫当,篆书,其文周环读”的注释外,也介绍了钱文布局,并对此钱的读法进行了矫正:“此钱去字在左,倒书;凶字在上,向右;除字在右;殃字在下;辟字在下;兵字在右;莫字在上;当字在左,倒书。以字形推之,疑当读作去凶除殃,韵则凶亦与当叶也。”[26]该说法在钱文布局上的描述虽然详细,但细校之则与当今诸品相异。首先,“倒书”“向右”说的是钱文字形。如今所见该钱钱文四字字形皆以一定顺序旋转。大致是钱文按顺时针排列,则以右字起读,以右为正,余字依次向右旋转90°;反之亦然。而该描述似有缺省。其次,依其所述,则此钱钱文按逆时针排列,这样的实例有内蒙古博物馆所藏[27]与巨野红土山汉墓所出[28]之钱,但字形的正倒并不与之相符。除此之外,张廷济《清仪阁金石题识》中称“……余藏册中得二品,曰长毋相忘,曰日入千金;曰辟兵莫当,曰去央除凶……”[29]这与《钱币考》中所注之张廷济说法在钱文读序上有所出入。

内蒙古博物馆藏辟兵钱

巨野红土山汉墓所出辟兵钱

《退庵钱谱》称之辟兵莫当钱,并介绍了其钱文布局:“……辟字横列穿上,兵字正列穿右,莫字模糊横列穿下,当字倒列穿左。读法从辟字右旋蝉联而下方得……背文漶漫字迹隐隐,疑即洪志所云一面为去殃除凶字也”。[30]这种钱文排列和字形旋转已与当今所见相同,只是将起读之辟字横列穿上而非正列穿右,似乎表明该钱上下两端并无圆环,这种读法显然是把钱往左转了四分之一。值得注意的是,这里明确出现了“背文”之称,反映出作者有意或无意的认识取向。

《泉货汇考》称之避兵钱,转述洪志旧谱时却调换了顺序:“其文曰避兵莫当,去殃除凶,皆篆字”[31],这与《退庵钱谱》的认识是一致的。

《晴韵馆收藏古钱述记》则比较特殊,称之去凶除灾钱。“穿右去字,穿下横书凶字,穿左倒书除字,穿上横书灾字。回环读之,字顺其文……以形式观之,似即避兵钱也。然无避兵,字漫,又无文郭无小柄……”[32]该钱文布局规律已为今印证,不过因为不见辟兵字样,出于严谨而命名为去凶除灾钱,是为特例。值得注意的是,这里和《钦定钱录》一样,把钱文识读为“灾”,不过搭配却成了“去凶除灾”,而不是《钦定钱录》所言的“去灾除凶”。

与之类似的,《泉史》里的说法为“一面曰去灾除凶,其文自右及下读之;一面曰辟兵莫当,其文自上及左读之。”[33]这里虽然用的是“去灾除凶”的说法。不过从文中不难看出“去灾除凶”实际上是采取的是与另面相异的读法,如果矫正过来应该是“去凶除灾”。而且原谱当中附图问题比较大,钱文为楷书,细读文中布局也与之有一定的出入,柱点的处理也比较随意。

《古泉汇》里则直接称“辟兵钱,面文辟兵莫当,背除凶去央”了[34]。《续泉汇》也是这个思路,依钱文称之辟兵莫当富贵未央钱[35],不过此钱是铅质,而且“下环亦缺”,也是特例。

此外,清人刘喜海在《嘉荫簃论泉绝句》里“辟兵利器莫能当,更祝除凶并去央”[36]的说法,也是以辟兵为面了。

综上不难看出,以钱文命名钱币的方法被沿用,辟兵钱的说法也延续了下来。不过著述中虽并未明确指出孰面孰背,但事实上是隐有以辟兵为面的。称之辟兵钱而又先言除凶面,后言辟兵面的这种模棱两可的做法,并没有很好地为后代的著述所消化。于是在后人的理解下则干脆先言辟兵面文,至当今发掘简报、相关著作等,多直接称辟兵面为正了。

面背的混乱,既然从钱币的形制上难以区分,那么自然而然地需要从钱文上下手。首先“除凶去央”,不难理解为“消除灾祸”之意。该词由同义的两个词构成,所以搭配上考虑,“去央除凶”的说法也说得过去。正如同《钱币考》里从押韵的角度出发考虑,现在多主张“除凶去央”的读法。但 “除凶去央”还是“去凶除央”,主要依据识读的顺序。考虑到《晴韵馆收藏古钱述记》是受钱币形制和钱文的影响而名之“去凶除灾”钱,“无避兵,字漫,又无文郭无小柄”,加上字形排列有异,起读之字、之序并没有多少参照。根据其描述,应当是采取普通钱文的旋读之法,情况比较特殊。所以严格上说主张“去凶除央”说的,主要是《钱币考》。依据《钱币考》里的描述,“去凶除央”是按顺时针的读序,而另一面“辟兵莫当”则是逆时针的读序。那么在一面顺、逆时针读序句意相似的情况下,习惯上读序还是多从另一面。是钱的主流意见也是如此。当然,压胜钱读序本就颇有特色,两读皆通的例子也并不罕见,只不过其读法需要多方面考虑。在此钱中面背顺逆结合的读序则稍显牵强。

而辟兵莫当的意思则需好好斟酌。辟兵二字争议不大,即积极辟除战争带来的兵祸之灾,这既包括战争中兵戎利器的直接伤害,又包括战争所带来的瘟疫疾病等后续灾害、甚至是对兵鬼的恐惧等。辟兵的实物概念最早见于战国时的大武辟兵戈,文献中亦不乏以动植物、矿物、图像符咒、时日选择道术等辟兵的方术[37],甚至作为人名出现,如高辟兵、曹辟兵、霍辟兵等[38]。争议之处则出现在对“莫当”二字的理解上。若以“当”为“挡”,“辟兵莫当”便可理解为“辟除兵祸,莫使之挡”,这与“除凶去央”的意思并列。无论孰为钱面都说得通。但以“辟兵”为名词,即指代此辟兵之物,“莫当”为“莫我敢当”之简称,则“除凶去央,辟兵莫当”可理解为“消除凶灾,非此辟兵物莫属”。这种说法从逻辑上更为合适。不过需要注意的是,目前所见辟兵钱的钱文字体风格、排列方式有异,不似千金钱那样规整统一,或可说明辟兵钱经历了汉字隶化的过程。如果日后出土可以证明的早期辟兵钱,那么其排列等,或许会为面背问题的解决提供更为确凿的证据。

当然千金钱也存在这样的问题。该钱著述虽然少于辟兵钱,且大多数是转引《泉志》的说法,但这种问题仍可说明。洪遵《泉志》里载:“右千金钱。旧谱曰:形制、轻重类辟兵钱,其文一面曰长毋相忘,一面曰日入千金,钱间亦有八柱。”后《古今钱略》在转述洪志记载时即调换顺序:“志曰:旧谱曰,形制、轻重类辟兵钱,其文一面曰日入千金,一面曰长毋相忘”。类似的例子还有《钦定钱录》《选青小笺》等,都是先言日入千金面后述长毋相忘面。《古泉汇》里则直接言“千金钱,面文日入千金,背长毋相忘”了。而《泉货汇考》《货泉备考》等则与之相反。故千金钱面背的混乱,亦可见一斑。

相比而言,千金钱的读法则较为简单,因为其主要问题在于钱文“日入千金”“长毋相忘”的孰面孰背上。此钱文为汉代常见的吉语,多见于瓦当、玺印和铜镜上。由于汉代瓦当多为四字,玺印的字数也有限,汉镜铭文则给我们提供了很好的借鉴。汉镜中,铭文“长毋相忘”多做结尾之勉励使用。如,“道路辽远,中有关梁,鑑不隐情,修毋相忘”、“大乐未央,长相思,慎毋相忘”、“与天相寿,与地相长,富贵如言,长毋相忘”、“富贵安,乐未央,长毋相忘”,“见日之光,服者君卿,千秋万岁,愿毋相忘”、“镜清明,铜必良,宜大王,毋相忘”等,多为“祝福+勉励”的句式。所以从汉代的习惯上来讲,面文“日入千金”为祝福,背文“长毋相忘”为勉励,似乎比较合理。且从平仄读法上考虑,先言“日入千金”也较为通顺。

三 相关问题探略

从性质上来讲,千金钱的作为压胜钱似乎争议不大,分歧则在于辟兵钱的性质。上世纪八十年代末以后,多认为其是辟兵符[39],如孙机先生等,但孙先生并没有指出依据[40]。而公柏青先生则通过考证符的特征并与之比较,认为并不是符,而是具有辟兵功能的压胜钱[41]。

当然,还有种说法是印纽钱。即清人叶德辉认为此二钱是“古印纽也”,年久印纽分断,世遂以为钱[42]。判断理由是“余所见此钱及汉印甚多”,后又列李佐贤《古泉汇》里几品印纽钱。这种说法有一定的启发性。所谓印纽钱,即铸作钱形的印纽,其下有名章与之相连。汉印中有不少以钱形为印纽的例子,钱币对汉印的影响长期存在。该钱与叶文所列《古泉汇》中郭勋、田龙、王贵、傅侯四印(如图所示)[43],在形制、文字风格上也有一定的相通之处。不过印纽钱一说仍然存在值得商榷的地方,例如从实用性的角度出发,印纽与印章必定相连牢固,印、纽的分断是要极力避免的,而今所见是钱无一幸免。考古资料中确实不乏该钱与印同出的情况,但都没有交代与印连在一起,或者是二者断裂的茬口相吻合。还有一种可能,即该钱与印通过系之类的联结在一起,而系已腐烂,故后世所见既不与印相连又保持一个完整的个体形态。如此一来此钱是否作纽就另当讨论了,而且这种解释添加了许多猜测的成分,这样的组合是否符合汉印的使用习惯,恐需更多材料证明。退一步说,若把叶氏所列四品印纽钱的行为理解为抨击李佐贤“既知汉印、犹列泉品”之举是“贪多务得之病”也是解释得通的。但从目前来看,辟兵钱为印纽钱的说法尚待更多的资料支持。不过辟兵钱与印纽钱的相通之处也是不容忽略的,印纽钱或有受其启发的成分。

《古泉汇》中所载的印纽钱

此钱也有称之佩钱的。即根据该钱的特殊形制,认为是佩戴之用。具体的佩戴方法不得而知,但此说似乎是争议最小的。佩是从使用方法来的,压胜则是使用目的,二者并不矛盾。

从出土地点来看,除西安、洛阳、山东等汉代较为发达的地方外,辽宁西岔沟,内蒙古广衍故城,内蒙古下窝尔吐壕,北京延庆西屯都是汉代的边境城市。辟兵钱在北方边境地区出土的比例是相当高的,几件个人手中的藏品也是这种情况。考虑到辟兵钱背后的诉求,则与匈奴关系密切。据《史记·匈奴列传》《汉书·匈奴传》等记载,汉初自平城之战后的几十年间,匈奴南下扰汉达十次。而武帝即位后的汉匈战争也有二十余次,边境地区无疑是重点。根据墓葬所揭示的时间范围,辟兵钱多在西汉中后期。这时汉与匈奴关系相对缓和,但几次战役给普通民众尤其是边境民众带来的损失和心理创伤是难以抹平的,所以辟兵钱作为一种简单朴素的辟兵诉求之物、习俗之物已经流传下来,并且已经交流到与之相接壤的其他部族。辟兵钱作为辟兵之术的反映,是兵家阴阳家的一部分,但从出土的情况来看伴随兵器出土的、能明确具有军事性质的墓地并不比普通民间墓葬多。一方面目前所见的资料有限,另一方面也从一定程度上反映出民间的接纳程度。并且根据墓葬的规格来看,是钱在民间的认可度要高于上层。尤其是有一定规模的中小型墓葬。这与普通民众的生活环境有关,战争之类更容易威胁到他们的生活和财产,所以通过辟兵的行为保全生命和财产,也是种美好的愿望。仅有的墓葬资料来看,该钱的出土位置似乎并未伴随一定的压胜行为。这种“军民之术”,究竟是先流行于军队、后被民间接纳,还是因为战事的原因自产生就为民间所用,目前的材料尚不足以解决。

此外,汉代有以星纹、文字组合而成的辟兵五铢,钱币上的北斗、星宿、刀等图案及明确的“辟兵”字样,都蕴含着辟兵的寓意。这种较为成熟的多重辟兵的组合,应是辟兵思想与压胜钱均发展到一定阶段的产物。且其形制与辟兵钱差异大,而与一般的压胜五铢类似,故其形成应晚于辟兵钱。

而千金钱墓葬资料虽然较少,但其吉语应与汉代瓦当、铜镜相类。考虑到汉代商业政策等因素,敢言“日入千金”者,其时不早。且今所见千金钱形制、字体风格等,不似辟兵钱般多样,体现出一种较为稳定和成熟的钱币模式。所以千金钱的出现应在辟兵钱之后,或者说受之启发。分布范围上也基本落在发达地区和边境地点这两个地理单元,并且也有见于偏远地区的个例,其吉语性的诉求比较明显。

年代问题上,吴荣曾先生曾根据该钱同出随葬品的年代,认为此二钱似盛行于西汉晚期,上限可到昭帝时[44]。根据目前的资料来看,此说可从。许多学者也认为此钱形制存在一种演变序列,例如穿环的存在与否。不过就目前的资料详实程度,还不足以说明未穿环的个例是因为流行年代的差异还是因为保存状况的原因。

此外,从各地出土资料不难看出,该钱穿孔形制的描述五花八门。笔者认为,大可将其归于花穿一类。毕竟以花穿描述已经十分形象。但该钱与后世花穿钱又有区别。后世所见花穿钱,穿孔多在内郭上留下豁口,二者夹角处残铜很少甚至没有,即所谓八角穿。上世纪九十年代,钱币界曾就花穿钱展开过大讨论。集中点多在成因、年代等,并且基本都在行用钱的范围内。毕竟关于花穿的诸定义也是出于描述上的,反而对其性质等限制并不多。钱币学研究里的概念与定义,多由一般归纳而来,属于对现象的总结与概括。而与之有所出入的个别现象,是另起炉灶重新命名,还是将定义加以其他的约束或补充。事实上多为理论性的问题,在实际操作中,并不影响对钱币实物个体的认识。故笔者认为,将该钱形制重新命名并没有多大意义,归为花穿则是基于描述上的方便。出于学术严谨的角度,在研究花穿钱的相关问题时应予以区分,日后若材料充分甚至可做新的讨论。同时,该钱为范铸而成,这种花穿形象或非偶然所致,加之厌胜的性质,恐有所本。但并不主张将其与天地阴阳观念等贸然附会。

辟兵五铢(图摘自郑轶伟:《中国花钱图典》,上海文化出版社,2004年版,第55页)

辟兵五铢(图摘自《中国钱币大辞典 压胜钱编》,中华书局,2013年版)

注释:

[1]压胜钱,本文取其广义,即指各类求吉、避邪、消灾之用的文字图案相结合的非正用钱。另“压胜”与“厌胜”在泉谱文献中用法较为混乱,今学界多认为二者用法互通。有学者主张以“厌胜”为正,取压服、降服之意。不过“厌胜”本义似有争议,以及“压胜”与“厌胜”的源流与用法演变,俟另文讨论。笔者以为,压胜钱在流传、发展、著述过程中已不局限于“厌胜”之本义,今称与花钱、民俗钱所及范围大致相当,“压胜”的说法虽不免以讹传讹之嫌,但已成约定俗成之实。本文采用“压胜”之名,引用文献时对原文“厌胜”之称予以保留。

[2][南宋]洪遵:《泉志》,中华书局,2013年版,第276-277页。

[3]详见内蒙古自治区钱币学会编《内蒙古金融研究》钱币文集(第七辑),第430-432页。

[4]诸泉谱及出土资料对其描述十分混乱,笔者以为应将其归为花穿一类,详见下文。

[5]据出土实物及泉谱拓片,两字之间间隔一柱点,每面四柱点。《泉志》及后世转述所称“其间有八柱”应为两面总数。

[6]一般认为是穿柄端在上,圆环在下,目前所见多数著录即作此处理。但也有相反的情况,如对山西朔州几处出土千金钱资料的著录(朱华《山西朔县西汉墓出土吉语钱》,《中国钱币》1992年第5期;朱华《浅谈朔县出土的五铢钱》,《文物季刊》1993年第2期;山西省考古研究所编《山西考古四十年》,1994年版)、公柏青《对“避兵符”的再认识》(《中国钱币》2015年第3期)一文等。一般来说,认定压胜钱的正倒置向,应考虑其用途,把它还原到具体的使用情境中。此种钱多认为是佩戴之用,但具体佩戴方法不详,墓葬资料也没有解决这个问题,加之字形有一定的旋转,所以这个问题目前尚难以实证解决。兹暂以起读之字为正向,由此而定穿柄端在上、圆环在下为正置。

[7][清]李佐贤:《古泉汇》,《中国钱币文献丛书第十六辑》,上海古籍出版社,1992年版,第1717页。

[8]马定祥中国钱币研究中心:《中国泉币学社例会记录(影印校注本)》,上海书画出版社,1993年版,第10页。

[9]吴荣曾:《汉辟兵、千金钱小考》,内蒙古自治区钱币学会编《内蒙古金融研究》钱币文集(第七辑),第430-432页。

[10]《洛阳钱币发现与研究》载:“其中有所谓避兵钱,篆书‘辟兵莫当,除凶去殃’,‘辟兵莫当,富贵未央’等,这类花钱洛阳时有发现。”(详见蔡运章等:《洛阳钱币发现与研究》,中华书局,1998年版,第382页。)《汉书新证》载:“西安汉城遗址出土有‘除凶去殃,辟兵莫当’压胜钱。”(详见陈直:《汉书新证》,天津人民出版社,1959年版,第62页)。

[11]孙守道:《“匈奴西岔沟文化”古墓群的发现》,《文物》,1960年第8、9期。

[12]详见辽宁省文物考古研究所编《辽海记忆——辽宁考古六十年重要发现(1954-2014)》,辽宁人民出版社,2014年版。

[13]崔璿:《秦汉广衍故城及其附近的墓葬》,《文物》,1977年第5期。

[14]孙善德,刘璞:《青岛崂山县发现一座西汉夫妇合葬墓》,文物编辑委员会《文物资料丛刊9》,文物出版社,1985年版,第184页

[15]山东省菏泽地区汉墓发掘小组:《巨野红土山西汉墓》,《考古学报》,1983年第4期。按该墓墓主尚有争议,如果确是身体欠佳的刘髆,那么有压胜之意的辟兵钱也就十分应景。不过墓主身份仍有争议。此外,有学者注意到了该墓与刘髆之子海昏侯刘贺之墓的关联性,发现两墓在玉器、金属器、药用器、车马器等器类随葬器物相似度很高。(详见张仲立《刘贺墓与巨野红土山西汉墓关联研究》,《南方文物》,2017年第1期)所以刘贺墓中有关该钱的信息也十分值得关注。但刘贺墓钱币的详细资料并未公布,简报中也未见此类钱的出土,故以备一说。

[16]魏坚:《内蒙古中南部汉代墓葬》,中国大百科全书出版社,1998年版,第290-297页。

[17]宋大川,盛会莲:《北京考古志 延庆卷》,上海古籍出版社,2012年版,第21页。

[18]山东省文物考古研究院:《京沪高速铁路山东段考古报告集》,文物出版社,2017年版,第332页。

[19]巴彦淖尔盟行政公署地方志编修办公室:《巴彦淖尔史料 第2辑 》,1983年版,第308页。

[20]王正书:《上海福泉山西汉墓群发掘》,《考古》,1988年第8 期。

[21]朱华:《山西朔县西汉墓出土吉语钱》,《中国钱币》,1992年第5期,摘自《太原钱币简讯》8期。

[22]朱华:《浅谈朔县出土的五铢钱》,《文物季刊》,1993年第2期。按环径已有说明,此环宽应取环厚之意,依拓片比例,则0.3厘米为正。

[23]王景祥,俱玉琴:《宝鸡县西汉郭丘墓出土的钱币》,《陕西金融钱币专辑(22)》,1994年增刊2。

[24][南宋]洪遵:《泉志》,中华书局,2013年版,第276-277页。

[25][清]梁诗正等:《钦定钱录》,《中国古钱币图谱考释丛编》,书目文献出版社,1992年版,第1269页。

[26][清]佚名:《钱币考》,中华书局,1985年版,第71页。

[27]汤宝珠:《内蒙古物馆藏压胜钱新品》,内蒙古自治区钱币学会编《内蒙古金融研究》钱币文集(第七辑),第22-29页。

[28]山东省菏泽地区汉墓发掘小组:《巨野红土山西汉墓》,《考古学报》,1983年第4期。

[29][清]张廷济:《清仪阁金石题识》,《丛书集成续编第72册·史部》,上海书店出版社,1994年版,第313页。

[30][清]夏荃:《退庵钱谱》,《中国古钱币图谱考释丛编》,书目文献出版社,1992年版,第1627页。

[31][清]王锡棨:《泉货汇考》,《中国钱币文献丛书第十八辑》,上海古籍出版社,1992年版,第879页。

[32][清]金锡鬯:《晴韵馆收藏古钱述记》,《中国钱币文献丛书第十辑》,上海古籍出版社,1993年版,第405-407页。

[33][清]盛大士:《泉史》,《中国钱币文献丛书第十辑》,上海古籍出版社,1993年版,第957页。

[34][清]李佐贤:《古泉汇》,《中国钱币文献丛书第十六辑》,上海古籍出版社,1992年版,第1717页。

[35][清]鲍康,李佐贤:《续泉汇》,《中国钱币文献丛书第十六辑》,上海古籍出版社,1992年版,第2347页。

[36][清]刘喜海:《嘉荫簃论泉绝句》,《中国古钱币图谱考释丛编》,书目文献出版社,1992年版,第266页。

[37]耿雪敏:《先秦兵阴阳家研究》,南开大学博士学位论文,2014年。

[38]胡文辉:《荆门“辟兵”戈考述》,《中国早期方术与文献丛考》,中山大学出版社,2000年版,第317-327页。

[39]公柏青:《对“避兵符”的再认识》,《中国钱币》2015年第3期。按原刊称之“避兵符”。“辟”、“避”二字虽互通,但据耿雪敏《先秦兵阴阳家研究》一文,古文献中多作“辟兵”,且“辟”比“避”更积极有力,更符合巫术数术本意。为了与“辟兵钱”说法照应,出于行文统一的目的,本文以辟为正。

[40]详见孙机:《汉代物质文化资料图说》,上海古籍出版社,2011年版,第468页。

[41]公柏青:《对“避兵符”的再认识》,《中国钱币》2015年第3期。

[42][清]叶德辉:《叶德辉诗文集(二)》,岳麓书社,2010年版,第745页。

[43][清]李佐贤:《古泉汇》,北京出版社,1993年版,第1682-1684页。

[44]吴荣曾:《汉辟兵、千金钱小考》,内蒙古自治区钱币学会编《内蒙古金融研究》钱币文集(第七辑),第431页。