大比例尺DLG数据整合及建库方法探讨

2018-07-21王玲燕

王玲燕

(江西省测绘应急保障服务中心 江西南昌 330209)

1 引言

数字城市是综合利用地理信息系统、遥感、全球定位系统、网络、多媒体及虚拟现实等技术,对城市的基础设施、功能机制进行自动采集、动态监测管理和辅助决策服务的技术体系。数字城市不仅可以提高城市的综合竞争能力,而且可以提高城市居民的生活质量,提高城市的智能化水平[1]。为全面推进数字中国地理空间框架建设,形成信息化测绘技术体系,国家测绘地理信息局从2006年以来,有311个地级市数字城市启动,其中158个数字城市已建成。我们知道,大比例尺基础地形图能够满足城市各种专题地理信息系统应用的需要,对基础空间数据的准确性和现势性要求也越来越高。因此,本文结合实际项目情况就大比例尺DLG数据整合及入库技术与方法进行了阐述和探讨。

2 数据来源与入库前后数据对比分析

2.1 数据来源

根据“数字万安”项目的实际情况,已有的数据是1:500大比例尺CAD基础地形数据。这些数据是从不同年代收集得来,导致同一数据实体存在表达方式不一致,数据质量不统一等问题。在进行数据入库前,必须先对已有数据做深入分析,充分考虑在数据建库之前,需要了解对已有数据进行整理、检查、入库工作做哪些部署[2]。

2.2 入库前CAD数据与入库后GIS数据分析

(1)数据的组织形式

CAD数据是以地图的地形要素内容进行分层的,主要包括控制点、居民地、水系、道路及附属设施、地貌土质、管线、植被、注记等层,不同类型的图形要素,如点、线等可以共层,偏向于制图表达。而GIS空间数据采用的是面向GIS对象的存储结构,支持数据库存储,偏向于几何表达。

(2)数据的属性要求

CAD数据更侧重于图形信息的表达,利用注记、符号或线型等来表达数据的属性信息,以地形图的形式展示出来;而GIS数据的属性信息是通过与空间数据相关联的数据库进行表达,它不仅要表达图面的几何信息,更重要的是能进行空间分析。因此,这就需要在CAD数据转为GIS数据时,属性信息不能丢失。

(3)数据的拓扑要求

在拓扑要求方面,CAD数据对其要求的不是那么严格,只是侧重于图面的视觉效果;而GIS数据要进行空间分析,对图形要素之间的拓扑关系有着严格的要求,如点与点、点与线、点与面、线与线、线与面以及面与面之间的都有不同的拓扑形式。因此,在数据入库之前,必须要对图形要素之间的拓扑关系进行检查并修改。

(4)数据的坐标系统

CAD数据一般采用的是平面坐标系统;而GIS入库数据采用的是地理坐标系统。因此,在数据入库之前,需对其进行坐标系统的转换。

3 建库标准与方案设计

空间数据处理规范和标准的制定是GIS数据库成功建成和运行的前提,也是实现GIS数据开放和共享的有力保障[3]。在建库时,必须按照国标或者地标的规范进行,同时还要参照其他行业标准。目前,大比例尺地形图数据建库的主要依据包括《GB/T 20257.1-2007国家基本比例尺地图图式第1部分:1:500、1:1000、1:2000 地形图图式》、《GB/T 20258.1-2007基础地理信息要素数据字典第1部分:1:500、1:1000、1:2000基础地理信息要素数据字典》、《CH/T 9008.1-2010基础地理信息数字成果1:500、1:1000、1:2000数字线划图》、《GB/T 18316-2008数字测绘成果质量检查与验收》[4-7]。建库过程中应遵循原图一致性原则。即原始数据要和建库的最终成果数据基本保持一致,不要随意增加地物和删除地物。同时,地物的空间位置和属性不能改变。

作业方案的设计有助于整个作业过程的统一,同时也是控制数据质量的前提。根据建库标准设计的数据模板,定义图层名称、属性字段、点线面要素表现方式、每一层的地物类名称和编码等。

根据作业方案,数据建库标准主要包括三个方面的内容:

(1)数据组织标准:数据组织包括成果数据库的存储方式、命名规则、数据分层、数据集和要素类命名规则等。

(2)数据库属性结构标准:属性结构设计主要包括了要素类属性字段命名、属性项、数据类型及字段约束等。

(3)地物编码:原始的CAD数据是在CASS软件下完成成图的,地物编码采用的是CASS码(6位码);入库的成果数据要素类编码是按照GB/T13923-2006标准执行的(7位码)。在进行数据整合之前,应先编制好CASS码和GB码对照表。

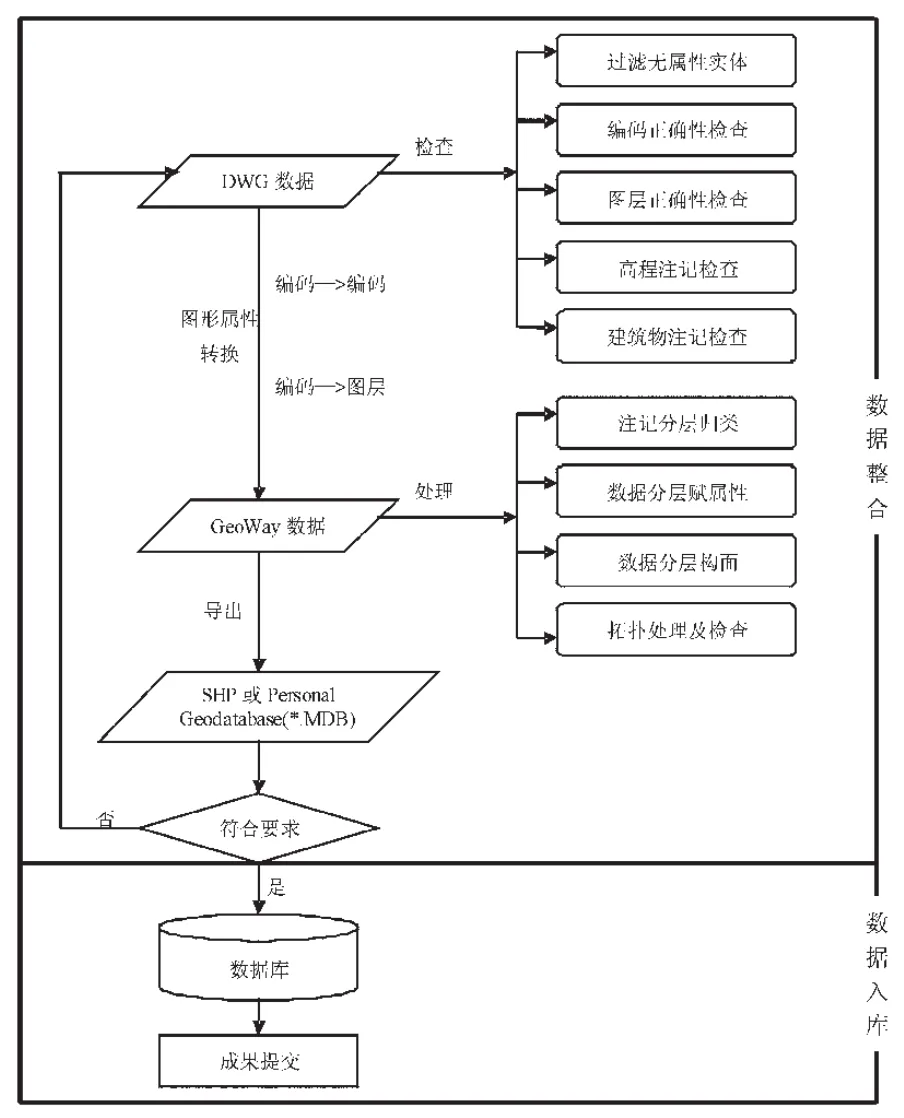

4 总体技术流程

本次项目中大比例尺地理信息数据整理主要依据大比例尺地理信息数据生产的DWG数据,大比例尺数据库地形要素的整理应满足数字城市建库的需要,要保证数据分类代码的统一、数据组织的合理、要素几何表达和相互关系的正确,以及元数据的完整。主要过程是先将CAD数据进行检查和预处理→然后经过图形属性转换为GeoWay数据→GeoWay数据整合→导出为SHP或Personal Geodatabase(*.MDB)→入库→成果提交,总技术流程见图1。

图1 总体技术流程图

4.1 数据整合处理

4.1.1 CASS数据处理

分析已有的CASS数据,需要整理的图层有13层,分为:0层、骨架线层、等高线层、独立地物层、道路层、地貌层、高程点层、管线层、居民地层、控制点层、水系层、植被层、城市部件层等。主要是将各层中无属性编码或错误编码的数据赋予正确的编码;检查需要构面的数据是否已封闭;对不同的注记进行正确归类;删除长度为0的线,同时过滤无属性实体;最后在对编码正确性、图层正确性、高程注记、建筑物注记等进行检查无误后,将CASS数据转为GeoWay数据。

4.1.2 GeoWay数据处理

GeoWay数据处理是数据整合部分中最重要的一个环节,数据整理成果的好坏直接影响到整个项目的质量情况,该过程主要包括四个部分。

(1)注记分层归类

将CASS数据转为GeoWay数据过程中,虽然是按照编码对照表进行转换的,但由于数据格式的不一致,最终仍会导致部分注记出现错层现象。因此必须将转换后的GeoWay数据进行注记分层归类,保证数据的真实性。例如“水泥”注记,有些是人工地貌注记,有些是交通路面性质注记,要根据实际情况将其分层归类正确。

(2)数据分层附属性

CASS数据侧重于数据的图形表达,在属性方面则尤显不足,将CASS数据转为GeoWay数据,转换后的实体要素则不具备属性,这难以满足后期数据建库的需要。根据编码对照表并结合GeoWay软件中“固有属性转出”功能,对不同层的数据进行分层附属性。

(3)数据分层构面

按照数据整合和建库的要求,需对数据进行分层构面。参与构面的要素主要有居民点及附属设施、交通及附属设施、水利及附属设施、植被、地貌等。进行构面的原则是已封闭的或有明显边界(如田埂、道路、河流、陡坎、地类界等)可直接利用边界进行构面;没有封闭的或没有明显边界的,则要对其编辑处理使其封闭,或者将最外围点状填充符号连接成面,再进行构面。

(4)拓扑处理及数据质量检查。

数据整合处理完成后,为了满足数据入库的需要,数据拓扑处理及检查是必不可少的。拓扑处理主要是处理点、线和面要素之间存在的不合理的拓扑错误。包括面之间的不合理的压盖、线穿过面、线自相交、不合理的伪节点和悬挂点等拓扑错误。

数据质量检查内容包括数据的整体质量和实体元素质量。

整体质量检查,主要是数据完整性检查,主要包括以下几个方面:

1)数据层的完整性检查:数据层数据文件和属性文件的完整性检查;

2)属性项完整性检查:检查应有的属性文件中属性项是否有缺项、顺序是否正确。即使数据所在图幅中没有要采的属性数据,其属性项也应设置完整、顺序正确;

3)要素完整性检查:检查各数据层应有的要素是否有遗漏或多余,包括数据中是否存在重复点、冗余点、重复线等。

实体元素质量检查,主要是对点、线和面目标进行属性精度、逻辑一致性与接边检查。主要包括以下几个方面:

1)属性精度检查,检查各层要素的各属性项中的属性代码或属性值的正确性;

2)逻辑一致性检查,包括属性一致性检查,如属性项定义检查,属性项之间关系检查;

3)属性值逻辑一致性检查,代码一致性检查;4)格式一致性检查,对数据的数据格式进行检查等;

5)数据分层一致性检查,包括数据层名检查,各层要素检查;

6)拓扑一致性检查,包括线拓扑、面拓扑和点拓扑的检查,及编辑后是否重建拓扑关系;

7)要素空间关系检查,要素之间如等高线与水系、等高线与高程点、居民地与道路、面状居民地与其几何中心点、境界与河流、道路等,应有合理的空间关系。

4.2 数据入库

数据建库的主要流程见图2。输入数据为GeoWay格式的DLG图形成果,输出数据为Geodatabase格式DLG数据库(简称MDB数据库)。为保证地物类属性不丢失,将数据层下各要素类的属性上移合并为层属性方案,其中注记层AANP、AGNP 层的属性除“代码”、“Textstring”外,还有其它用于格式控制的属性。数据输出后会根据需要对MDB数据进行整理编辑 (原则上尽量保证MDB数据库和GeoWay DLG图形成果内容的一致性)

图2 数据建库流程图

5 结束语

本文以“数字万安”地理空间信息框架建设为例,参照有关国家规范和行业标准,同时也借鉴了其他省份“数字城市”的建设经验,探索和总结了基于CASS数据的大比例尺地形图数据整合标准和入库技术路线。本项目实践证明,入库后的数据质量满足GIS数据入库要求,具有较好的应用性,取得了较为理想的效果,对今后其他“数字城市”的建库工作具有一定的借鉴作用。