西王母的故乡

2018-07-18胡杨

胡杨

历史传说中,西王母在瑶池盛宴款待穆王,席间二人洽谈甚欢。穆王赠送给西王母大批中原特产和锦绸美绢,西王母回赠穆王各种当地的奇珍异宝,并邀请穆王游历了她国中的山川名胜。分手时,两人恋恋不舍,并约定了下次见面的日期。还立了一块石碑,上面刻着“西王母之山”5个大字,作为永远的纪念。唐朝著名诗人李商隐对此有过描写:“瑶池阿母绮窗开,黄竹歌声动地哀。八骏日行三万里,穆王何事不重来?”此后,瑶池就被誉为迷人的仙境。

那么,在现实世界中,到底有没有瑶池这样的人间仙境呢?答案是肯定的。

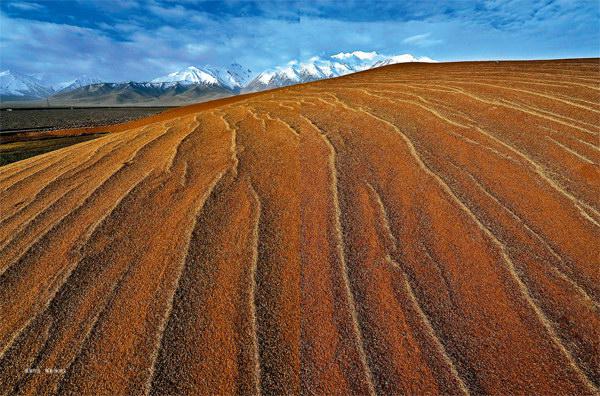

在昆仑山、阿尔金山、祁连山环抱的柴达木盆地中,就有这样一块神奇的土地,它的名字叫海西。今天的海西还包括唐古拉山北麓的部分高原山地。平均海拔3000米以上,地形高峻复杂,云雾环绕,云蒸霞蔚,雪山高耸,水草丰美,鲜花遍地,牛羊成群,是一个天然的聚宝盆,与传说中的情景毫无二致。

西王母瑶池

高原仙踪——西王母国

海西古为西羌地。在西羌的多部族中,西王母古国是留给后人的文明遗迹。

专家认为,西王母古国东起青海东部河湟地区,西至柴达木盆地,北起祁连山,南达黄河源头,基本上覆盖了现今的青海高原。青海湖盆地、柴达木盆地和东昆仑山是西王母古国人活动的核心地带。也就是说,海西柴达木是历史上西王母古国所在地,这里是西王母的故乡。

三五千年前的柴达木盆地,湖泊、草原、森林交相辉映,风光旖旎,众多野生动物在丛林中悠闲自在的活动。在这里,西王母古国从氏族到部落、部落联盟以至邦国出现,担任“西王母”的人不断更替或代辈相传,国王“西王母”的名称一直沿袭下来。

西王母世代传袭,威仪非凡,八方敬仰,国富民强,与中原诸帝王有着密切的联系。黄帝时,西王母曾骑着白唇鹿见黄帝,献上了象征友好至信的白玉环;尧时又去中原,献上了玉珀;大禹曾向西王母学过治水之术;到了周代,穆王千里迢迢到青海湖边与西王母相会,这就是“瑶池相会”。

传说,西王母虎齿豹尾,手中拿着象征权力的戴胜权杖,住在昆仑中的石室之中。这石头造的宫阙十分壮丽堂皇,“有城千里,玉楼十二,琼华之阙,光碧之堂,九层元室,紫翠丹房。左带瑶池,右环翠水,其山之下,弱水九重,洪涛万丈”。古人心目中的昆仑山和西王母居室是何等的辉煌和壮美。

柴达木东北边沿天峻县的二郎洞,据考证是当年西王母所居之石室。二郎洞位于这个县西南26公里处的关角垭豁南侧一座独立的山丘,周围群峰环抱,四季披雪,青新国道从前面穿过。全洞由前后主洞与左右偏洞4部分构成,洞壁均为自然形成的白色光滑不规则的石灰岩石,面积132平方米,结构奇特,幽冥神秘。若施以帷幔、珠玑镂饰,真是周穆王乐而忘返“焕若神宫”的西王母华居了。此洞在史书中有明确的记载。《汉书·地理志》载:“金城郡临羌西北至塞外,有西王母石室,仙海,盐池……”《秦边纪略》载:“小昆仑在肃南二百五十里,高出诸山,因以昆仑名之,后凉太守马岌请于张骏立祠祀王母,今有遗址。”《晋书·沮渠蒙逊》中说:“蒙逊西至茗翟……遂循西海至盐池,祀西王母寺,寺中有玄石神图,命其中书侍郎穆赋焉,铭于寺前。”据此,二郎洞恰好在這个方位上,而且在距洞前200米的西山根,已发现西王母寺的遗址。修筑青藏铁路时,铁道兵曾掘出大量的汉代瓦当,后来有人捡到两块铭文有篆体“长安未央”、“常乐万亿”字样的土红、青蓝瓦当。

鸟瞰昆仑 摄影/贺西京

二郎洞和洞前的西王母寺遗址,不是西王母唯一的居所。《山海经·校注》中说:“西王母虽以昆仑为宫,亦自有离宫别别窟,游息之处,不专住一山也。”海西州不乏西王母留下的“仙踪”、“圣迹”。

从昆仑山下的格尔木市沿青藏公路向西南行,越昆仑河向南,穿过“一线天”,抵纳赤台。这里的昆仑神泉,富含人体必需的特殊微量元素,对高血压、心脏病、动脉硬化等有良好的预防和治疗效果。相传西王母酿制的琼浆玉液就取此泉水,故众仙赴蟠桃盛会必得一醉方休。

关于西王母的形象,在海西野牛沟岩画中,有清晰逼真的图案。

这实在是一处虚幻而又真实的景致。过昆仑泉,在雪峰和山泉之间,一座钢桥飞架于昆仑天堑。穿越这座桥,离开青藏公路向北,经玉石山,进“南天门”。这南天门是昆仑山绝美的风景,由3座孤立的山峰组成,高洁入云,气象森严,令人望而生畏。由南天门的土地庙涉昆仑河,就进入野牛沟了。

在野牛沟的四道梁上,有四五十幅岩画。有表现先民狩猎、畜牧、舞蹈的场景,也有牛、骆驼、马、鹿、羊、鹰等动物和飞禽。岩画是3000年前西王母时期的石刻遗痕,石壁上人工雕刻的痕迹已被风雨侵蚀得有些模糊,但有几处图案相对清晰。其中有一幅人物图,一个人身着长袍,头戴胜冠,右手举一只鸟,上方则是太阳和月亮。专家们认为,这是西王母最原始的画像。试想,如果不是西王母,还有谁能够手举青鸟,头擎日月。

白兰之地——吐谷浑的归来

在海西,每一个历史阶段总有奇迹发生。

西王母古国数百年之后,北方慕容鲜卑的分支吐谷浑自东北远徙至青藏高原,并以人名定族名、国名,建立吐谷浑王国。最后定都于香日德的这个王国,在海西留下了辉煌的历史。

从流浪、打拼,到有了稳固的地盘,吐谷浑的历史漫长而曲折。

吐谷浑王国是中国历史上一个少有的传奇,这个由从东北的白山黑水间千里跋涉、辗转迁徙到青藏高原上的吐谷浑人建立的草原王国创造了诸多奇迹:350多年的存国时间开创了少数民族地方政权最长的纪录:成就了丝绸之路南道几个世纪的繁华;培育了中国历史上闻名遐迩的千里马“青海骢”。它的历代国王中涌现了许多雄姿英发、见识不凡的杰出之士……1600多年前,吐谷浑人在神奇而瑰丽的海西,用热血和生命谱写了一曲令人扼腕叹息的历史长歌。

野牛沟岩画 摄影/辛峰

吐谷浑民族的兴起和王国的建立都是由一场小小的马斗引起的。1700多年前,在今天的辽宁彰武、铁岭一带,生活着中国古代民族鲜卑族的慕容部落。吐谷浑是这个部落首领涉归的庶长子,统率着1700户部众,而嫡出的年仅16岁的弟弟慕容廆由于身份高贵,于公元284年继任了可汗之位。不久,慕容廆和吐谷浑两部的马群在草场上马斗,兄弟俩为此发生争执,吐谷浑一气之下率部众向西远徙。

当他们匆匆的脚步停留在青藏高原,停留在海西,一个新的民族和他的历史就这样传奇般地开始了。

吐谷浑在青藏高原建国,是中国历史上的一件大事,所以史学界泰斗范文澜先生在《中国通史简编》一书中说,建立“吐谷浑国,是社会发展中的一个光辉标志”。而创造了这个光辉标志的吐谷浑古国的王城,就在青海省海西州都兰县香日德。

魏晋时代,香日德地区属白兰羌的驻牧地,大致范围包括布尔汗布达山南北山麓、格尔木、都兰地区。4世纪初,鲜卑吐谷浑部大首领吐谷浑率部从辽东半岛迁徙至甘、川、青的交界地区,“据洮水之西,极于白兰,地方数千里”,说明吐谷浑的早期就已经占有了白兰之地。

郭里木吐蕃棺板画(局部) 摄影/杨林

在海西,最值得一提的,应该是吐谷浑道。

吐谷浑道是吐谷浑人开辟的一条商道,它连通中原,广被西部,直达欧亚,成为吐谷浑人与外界沟通的桥梁和纽带,也成为吐谷浑无法复制的经济带,这条渠道上流淌的是丰富的物质,是灿烂的文化,是各民族人民之间的深厚情感。

吐谷浑国势鼎盛时,领有今青海全境、川西北和新疆东南部,沟通着东西方的丝绸诸路,像一枚完全舒展的叶脉,嵌入青藏高原的版图,进入全方位的成长期。

当丝绸之路成为最为繁忙的中西交通线时,吐谷浑以羌中道及其延长线河湟道为主道,横贯青海高原,可东达长安、洛阳,西达中亚、西亚。

这里的羌中道是指经湟水流域、青海湖、柴达木盆地,东西横贯青海地区的道路。而羌中道以鲜水海(今青海湖)为中心,东至陇西(今甘肃臨洮南)后,就称为河湟道。

我们知道,张骞出使西域,是从长安出发,跨渭水,越陇山,向西穿过祁连山以北的河西走廊,进入西域。这条道被古代和现代的人们所熟知,是传统意义上的丝绸之路东段的主道。

而黄河以西,经过祁连山以南,吐谷浑王国疆界内的丝绸之路南道就鲜为人知了。丝绸之路南道有3条支线:其一,经青海湖南岸或北岸,过柴达木的德令哈、大柴旦、小柴旦,出当金山口,到达甘肃敦煌,汇入河西走廊道,再往西域;其二,过青海湖南岸,经今都兰县城、香日德、诺木洪、格尔木、乌图美仁,再向西北经过尕斯库勒湖,越阿尔金山到西域。这条线是主线,与现代的青新公路走向基本一致;其三,从白兰(今鄂陵湖、扎陵湖一带)出发,经布尔汗布达山南麓或北麓,一直向西,溯今楚拉克阿干河谷入新疆。

丝绸之路南道又叫“羌中道”或“青海道”。从慕利延开始,吐谷浑的好几个王被南朝封为“河南王”,《南齐》《梁书》《南史》都以“河南”来指称吐谷浑王国,并为其立传。而丝绸之路南道的地理位置恰在黄河之南,因此,学者们又把这条商道称为“河南道”,也叫“吐谷浑道”。

唐代鎏金立凤植物纹银饰

吐谷浑是吐谷浑人开辟的商道,它与丝绸之路东段主道的贯通,使吐谷浑人忙碌经商的身影融入中华文明的背景之中,成为中华民族不可或缺的一部分。

以这条主干道为主轴,在北方自东向西分别延伸出经庄浪进入河湟或河西道,从祁连山门源、峨堡、扁都口等关隘入河西道,从柴达木盆地北缘进入敦煌,以及进入若羌、且末、于阗等疆南地区,使来往于丝路不必穿越塔里木盆地的中部和北部浩瀚黄沙就能抵达中西亚。

吐谷浑处于强势阶段时,在青海西南打通了吐蕃道(由吐蕃过吐谷浑进入西域)、河南道南线(从青海湖南岸和柴达木盆地南缘进入玉树,进而联系吐蕃,该线路在唐代连接长安,成为著名的唐蕃古道)、河南道东南线(从玉树囊谦进入昌都,以及从西倾山、阿尼玛卿山过久治进入川西高原与西蜀道相连,远达成都、宜宾、武汉)。

至此,吐谷浑道基本形成。它像是吐谷浑人的手臂,伸向了无限的区域,如同一个人身体上的血管,脉络畅通,血液循环,生命力十分旺盛。

吐谷浑诸路的畅通,使丝绸之路的功能更加强大,使各民族之间的交流进入了国际化的历史进程。现在看来,吐谷浑立国之所以能长达300余年,除了其民族的坚韧性格之外,还有赖于经济文化的对外交往,仅仅这一点,就区别于那些老死不相往来的封闭式发展的其他很多游牧地区。应该说,这是吐谷浑的幸运,也是吐谷浑道的功绩。

吐谷浑道的开通,既是吐谷浑人的现实需求,也是周边各民族和中原王朝的意愿。

对于吐谷浑而言,处理好与中原王朝的关系,是它的头等政治,也是关系整个民族兴衰存亡的大事。开通吐谷浑道,对于发展与中原地区关系,可以说是一步妙棋。因为通过经济文化的交流,了解增多了,信任也就增强了。

宋景平元年(423年),吐谷浑主阿豺“遣使朝贡”,少帝“以阿豺为安西将军、凉州刺史,封浇河公”,频频遣使,不断接受朝廷敕封,刘宋文帝元嘉元年(424年)至废帝元徽三年(475年)一朝50年间,贡献便达12次,所行最为近便的当然还是经河湟道入西蜀道。

《魏书·吐谷浑传》载北魏太平真君五年(宋元嘉二十一年,444年),拓跋焘击吐谷浑,浑主慕利延西走白兰,次年被迫度流沙西入于阗,一年后始还旧土。《宋书·吐谷浑传》有同样记载:“索虏拓跋焘遣军击慕延(慕利延)大破之,慕延率部落西奔白兰,攻破于阗国,虑虏复至,二十七年(450年)遣使上表云:‘若不自固者,欲率部曲入龙涸,越儁门。并求牵车,献乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等物。太祖赐以牵车,若虏至不自立,听入儁门,虏竟不至也。”

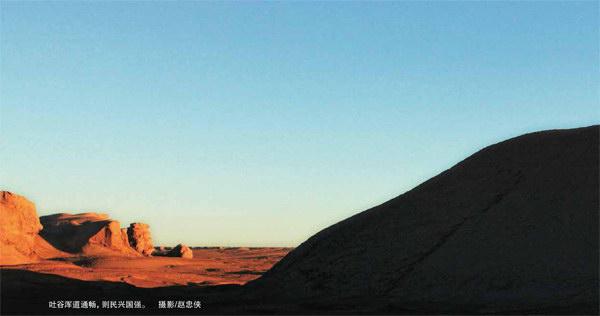

历史上的经验教训值得汲取,吐谷浑道畅通,则民兴国强,反之,则处境艰难,寄人篱下,任人宰割。

历史记载,慕延已由于阗回到旧土,但仍是惊魂未定,恐魏军再来,故表文帝,愿率部族由龙涸进入川西安置。虽然文帝答应了这个请求,但北魏军并未在吐谷浑境内出现,吐谷浑亦未内迁蜀中,此谋遂寝。由此可见,吐谷浑西奔白兰、于阗,与其预先设计的南逃路线,与青海道的走向相合,这说明进入吐谷浑时代,从羌中、河源出通往巴蜀进入内地西南,在中原各方势力混战期间,是吐谷浑时期政治、贸易的主要通道。

同时,南朝与西域的交通亦有赖吐谷浑,南朝西界益州一带的走廊则是各种交通联系的前沿。其中,西域与南朝联系最多的是芮芮柔然、丁零等国。《南齐书·芮芮传》记载:“芮芮常由河南道而抵益州。”吐谷浑以其地居于黄河之南,以国号为河南,刘宋曾封吐谷浑主为河南王,因而,河南道作为吐谷浑沟通东西方的道路而被固定下来。《南齐书·州郡志》谓益州“西通芮芮、河南,亦如汉武威、张掖为西域之道”,这就表明在南北朝时,河南道已是与河西道并驾齐驱,地位十分显要的经济文化交流的通道了。

总体上来看,吐谷浑道在那个特定的年代,随着土地的扩张、经济文化交流的扩大,由川西经青海通西域的具体路线是出益州(成都)北上,经龙涸(松潘)进入吐谷浑(青海),西行白兰(柴达木及果洛一带),越阿尔金山口入鄯善(且末)。由鄯善又分两路:一路向西,与《汉书》记西域南道相结合;一路经于阗北至高昌,与《汉书》所记西域北道合,经龟兹西行,绵延入滑国、波斯等地。

因西域、羌中、湟中、河西与中原、蜀地、吐蕃往来必以吐谷浑为枢纽,吐谷浑道就显得尤为重要,吐谷浑和周边各民族以及中原王朝对吐谷浑道的维系也就更加重视。该期青海道因吐谷浑内部政权的更迭,另有多个异名,诸如河南道、吐谷浑道、白兰道等。随着吐谷浑进入青海,西晋末年南北政治形势的急剧变化,青海道由南向北、自东向西都有了新的发展。

应该说,这是一条大运河,这其中有吐谷浑人开拓进取的勇气、不畏艰险的智慧。在一望无际的荒野上,在高耸入云的雪山中,在万丈深渊的峡谷里,在茫茫无涯的戈壁中,在连绵不断的沙漠中,在草原,在绿洲,在平原,吐谷浑道像一条蟒蛇,穿梭自如,连接了一个又一个封闭的文化圈,实现了经济的互补、文化的整合。这样一条道路所凝结的无形的精神财富,谁会不为之动容呢?

吐谷浑道打开了青藏高原与其他文化圈的广泛联系,使海西成为古代青藏高原上对外开放的中枢。

中兴沃土——吐蕃的兴起

雄才大略的松赞干布及其子孙,统领吐蕃向东扩张中交好又吞并吐谷浑王国,怀柔培植国中之国,使吐蕃统治下的吐谷浑邦国得以延续。吐蕃王族后裔建立的唃厮啰政权,在经营青藏高原的同时,维持丝绸南路青海道的畅通,柴达木的物产由此进入内地,使海西进入了一个难得的发展期。

让我们走进都兰热水大墓,那里暗藏着吐蕃人的秘密。

素有柴达木“绿洲”之称的青海省都兰县地处柴达木盆地东南部,其历史悠久,人杰地灵。早在1500前,都兰县是“唐蕃古道”青海丝绸之路上的一个重镇,至今出土的丝绸数量之多、品种之全、图案之精美、时间跨度之长均居甘肃敦煌莫高窟、新疆吐鲁番阿斯塔那、陕西法门寺出土的丝绸品之首,越来越受到世人关注。

这就必须要说一说热水大墓。

在当地人看来,热水大墓是一处神秘的凶地,关于这座古墓,当地藏族人流传着许多不吉利的传说,被称之“有妖怪的高楼”。

掐丝珐琅金饰 供图/海西州民族博物馆

红地中窠对马纹锦 供图/海西州民族博物馆

应该说,热水一号大墓是青海都兰吐蕃古墓群中最为壮观的一座墓葬,位于青海海西蒙古族藏族自治州都兰县察汗乌苏镇東南约10公里的热水乡。一号大墓是我国1996年十大考古发现之一,国家重点文物保护单位。墓葬属唐代早期吐蕃王室墓葬,也是我国首次发现的吐蕃墓葬。

那么,当地人为什么把热水一号大墓称为有妖怪的高楼呢?这其中有着深厚的民族渊源。

公元7世纪,不可一世的吐谷浑被吐蕃剿灭,当地的藏族人害怕被自己祖先灭掉的吐谷浑人的魂魄会来找他们寻仇,因而对吐谷浑人的墓穴充满了恐惧和仇恨,在恐惧和仇恨的眼光中,热水一号大墓就成了一个不祥之地。

热水一号大墓周围有许多小古墓,数量达200余穴。国际学术界把这个古墓群称作“热水墓群”。

热水乡背依巍峨的热水大山,面临滔滔滚流的察汗乌苏河,俯瞰绮丽的察汗乌苏绿洲,可谓依山傍水。而墓群所占据的更是一块风水宝地。热水一号大墓坐北向南,高33米,东西长55米,南北宽37米,从正面看像一个“金”字,因此有“东方金字塔”之称。大墓背后的两条山脉从东西绵延过来,如同两条巨龙,大墓则像一颗宝珠,构成“二龙戏珠”之势。墓堆下有3层用泥石混合夯成的石砌围墙。墓冢从上而下,每隔1米左右便有一层排列整齐横穿冢丘的穿木,共有9层之多,一律为粗细一般的柏木。如此庞大的墓穴,至少需要一万人修建一年以上。且不说在遥远的古代,生产力水平低下,所耗费的人力、物力、财力就更是数不胜数了。最让惊叹的是,吐谷浑人用于修建墓葬用的大量柏木,就目前观察,古墓周围是一片茫茫戈壁,根本看不到树。而古墓中大大小小的柏树从何而来就成了一个谜。

那么,在那个遥远的年代,这些柏木是从哪里来的呢?难道物换星移、沧海桑田,古代的海西到处都是茂密的森林?

我们观察到,被称为“九层妖楼”的热水一号大墓,有七层用柏木做墓葬的穿木,平均每层要用去四五百根,而且越往下越粗,这一座大墓就用了几千根柏木。用这么多柏木建造坟墓,长途运输不可想象,这些木料很可能都是就地取材。生态专家认为,在古代,这里应该是一个草木茂盛的地方,因为至今在柴达木盆地内,仍有不少地方叫柏树林、柏树山。

考古人员还发现,墓葬年代越往后,使用的柏木就越细,这就告诉我们,随着不断地砍伐,粗壮的木料已经越来越少。从这一点分析来看,柴达木盆地在1000年前的气候和植被比现在要好得多。

在这座吐蕃人的墓葬中出土了大量的唐代丝绸制品,其数量之多、品种之全、图案之美、技艺之精均属罕见。专家们在对这些丝绸制品的研究中,有很多新的发现和新的启示,对研究唐代丝绸有着特殊的重要性,具有重要的学术价值。

热水一号大墓外景 供图/都兰县文化馆

至少,我们能够从中解读吐蕃人灵魂深处的秘密。

吐蕃征服吐谷浑后,占据了吐谷浑的绝大部分地区,但吐蕃没有立即对其进行直接统治,而是暂时扶持了一个吐谷浑王作其傀儡,统治吐谷浑部民。诺曷钵的祖父伏允可汗惨死西部沙漠之后,其流亡在外的儿子尊王达延撤到了西南羌人属部苏毗或北象雄,宣布继位,建立了吐谷浑达延政权。大非川之战后,达延政权成为吐蕃的属国,其管辖地域在今天的青海湖西、柴达木盆地一带。

842年,立国200多年的吐蕃,内部大乱,政权分崩离析,国家处在宗室争权、军阀割据的内乱之中。为了避难,许多吐蕃王室的后代不得不远走他乡,其中有一支亚陇觉阿王系的后裔流落到西域吐鲁番。

吐蕃解体后,失去了对海西地区的控制。其境内的吐谷浑人又以部落为群,各不相统属,以强为雄,其时已有部分吐蕃和吐谷浑人相互融合。这时,以张义潮为首的起义军,推翻吐蕃在河西走廊的统治,吐蕃沙州等地官员相继逃越祁连山,进入海西柴达木地区。

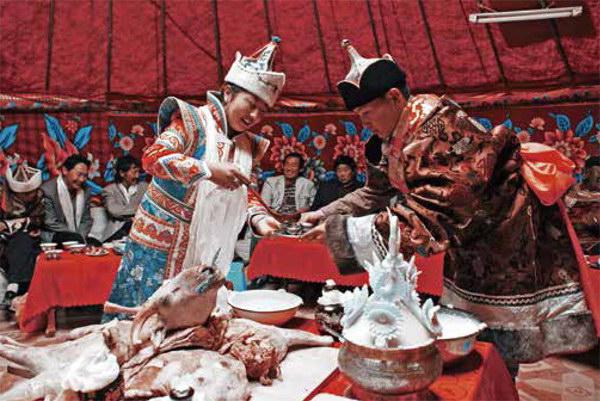

游牧者的家园——和硕特的兴盛

神奇而美丽的海西,刚烈而粗犷的海西,没有离开过蒙古族人民顽强性格的浸染。今天生活在海西蒙古族藏族自治州柴达木盆地的蒙古族,属于明代开始形成的蒙古族的一支——和硕特蒙古。这支蒙古族,是在明末清初由固始汗带领,从新疆迁移到青藏高原,最后定居在柴达木盆地的。

和硕特部王公贵族的先祖,可追溯到成吉思汗之弟哈撒尔,属于成吉思汗的孛儿只斤家族的一个支系,也就是通常所说的成吉思汗的“黄金家族”的一个支系。

美丽刚烈的海西,离不开蒙古族人民顽强性格的浸染。 摄影/华巴特

固始汗本名图鲁拜琥,是明末清初西蒙古和硕特部的王公。他的父亲叫哈尼诺颜洪果尔,是成吉思汗二弟哈萨尔的第18代孙,他的母亲叫阿海哈屯。《西藏王臣记》中记载,他的母亲阿海哈屯生子5人,固始汗排行第三。在清代乾隆时期以后成书的,由甘肃拉卜楞寺的一位智观巴活佛写的另一本藏文史书《安多政教史》中说,固始汗同母兄弟五人,合称“五虎”,即拜巴噶斯、昆都仑乌巴什、固始汗、多罗扎萨克图和布颜鄂特欢,固始汗排行第三,还有两个异母兄弟,即哈尼诺颜洪果尔的另一个妻子所生的儿子哈木噶秉图和哈纳克土谢图,所以固始汗兄弟总计7人。《西藏王臣记》中说,固始汗少年时期以勇武著称,13岁就领兵击溃“果噶尔”军(藏文意为“白头”,似指中亚地区信仰伊斯兰教的头缠白色头巾的民族)—万余人,从而威名远播。25岁的时候,其生母阿海哈屯去世,他倾其家产,广散布施,为母亲做佛事,得到部众的拥戴。在喀尔喀部与卫拉特部之间发生战乱的一段时期,双方之间壁垒森严,行旅断绝,固始汗冒生命危险,前往喀尔喀部,通过巧妙而高超的调解活动,平息了战争,给双方人民带来了和平。因而,西藏格鲁派派到西蒙古去传教的东科尔呼图克图(呼图克图是清王朝授予藏族及蒙古族喇嘛教大活佛的称号,地位仅次于达赖和班禅,东科尔呼图克图应是西康东科尔寺的三世东科尔活佛甲畦嘉错)和喀尔喀部的封建主们对此十分满意,共同赠给他“大国师”的称号。后来他通常所用的“固始汗”的稱号,就是“国师汗”的转音。

迎接客人 摄影/杨林

自明清以来,蒙古诸部裹挟着蒙古汗国的遗风,从蒙古高原纷纷西进南下,越过祁连屏障进入青海,经营柴达木地区。

北方蒙古族最早进入柴达木,是南宋宝庆年间,蒙古国成吉思汗第三子窝阔台汗在位的时候。1239年,以河西走廊为属地的窝阔台汗次子阔端,从凉州(今甘肃武威)派部下取道青海进兵西藏,继而统管吐蕃藏区,柴达木由此成为蒙古帝国四大汗国之一的窝阔台汗国的辖区。

元朝建国之始就定下了经营藏地的国策。阔端派兵西藏后,邀请西藏藏传佛教著名人物萨迦班智达到凉州,商谈说服吐蕃归顺元朝之大事。1246年,萨迦班智达带着侄子八思巴和恰那到凉州。忽必烈封八思巴为帝师,并指管全国佛教和藏区行政事务后,给恰那赐蒙古族王妃和“白兰王”封号,授金印及左右刑狱同知等名号和职务。恰那之后,还有吐蕃人锁南藏卜、衮嘎列巴坚赞、锁南垂坚赞、巴坚赞希波被元廷封为白兰王,其封地就是海西地区。

明朝建立以后,镇守海西地区的宁王卜烟帖木儿归降明朝。明朝在其辖地及其周边设阿端、阿真、苦先、帖里四部,并封卜烟帖木儿为安定王,并准其所请,设安定、阿端二卫,其活动中心在今盆地西北部的冷湖、茫崖一带。

明朝中叶,蒙古亦不剩、阿尔秃厮进入青海后,攻破撒里畏兀儿族人外逃至都连山北麓,藏族一部分迁移黄河以南的今海南州及黄南州等地,留下的被蒙古族所控制。

康熙平三藩之乱后,就开始积极筹划经营西藏和新疆。康熙年间,游牧新疆的蒙古准噶部日渐强大。今属茫崖行政区的尕斯(也写作嘎斯、噶斯)地区,就成为准噶屡次犯边入藏的重要隘口,战略地位十分突出。清政府组织和硕特左翼严加防范,并派出满洲防兵和汉军分驻尕斯口布隆吉尔、诺木洪、察汗乌苏等处,共有兵员一万余人,由都统、副都统坐镇。诺木洪驻军,防务同时垦荒种植,实行最早的军垦。

长江源头 摄影/张纪元

蒙古族在柴达木的历史,历经元、明、清3个朝代。公元13世纪20年代,随着蒙古帝国的建立,蒙古人开始进入柴达木。元亡明兴,蒙古族有的北迁,有的降附明朝,被安置在原牧地或迁入内地。明代中叶以后,大批漠南东蒙古和漠北喀尔部移牧西海,柴达木蒙古族得到加强。明末崇祯年间,漠西厄鲁特蒙古和硕特部在其首领固始汗率领下,从新疆南下,移牧青海,进而运兵康地,统一卫藏,扶持黄教格鲁派,建立汗国,兵强人众,成为西裔大邦。这是蒙古族最强盛的时代,海西地区也由此进入吐谷浑建政之后的又一兴盛时期。

金色柴达木——充满诱惑的聚宝盆

今天的海西,已经是文化的圣地、民族的乐园。各族人民团结一心,在柴达木这座聚宝盆创造了一个又一个奇迹。

回想过去,在海西的历史舞台上,在柴达木广阔的天空下,许多民族都上演了波澜壮阔的史诗剧。到了清代雍正年间,罗卜藏丹津的反清事件被平定后,蒙古族势力渐微,人口锐减。清廷的分而治之政策,致使蒙古族这个马背上的民族再也不能像过去那样大范围地驰骋了。

盐湖胜景 摄影/陈生贵

从雍正三年(1725年)到道光元年(侣21年)的近百年里,蒙古族社会逐渐衰落,在经济上日趋贫困,造成人口的大量流失。蒙古族占领环湖草原以后南移的藏族,又开始陆续返回故地,开辟自己生活的空间。

海西柴达木地区的藏族,以驻牧天峻县境内的汪什代海部落最大。自公元16世纪以来,蒙古族进据青海,原居青海湖周及柴达木地区的藏族多数迁至黄河以南放牧。

咸丰初年,太平天国农民起义爆发,清廷无暇西顾,黄河以南的藏族大批北迁。为了安抚世代驻牧海西的藏族和蒙古族人民,清廷退而采取妥协的政策,出面协调,“均分地界”,准许茶马贸易,赐给贵族千百户世袭官职,各旗蒙古族亦愿意接纳北迁的藏族。

其后,又有部分黄河以南的藏族和海南等地的藏族陆续迁至都兰热水、沟里、夏日哈、香日德、察汗诺等地,形成了一些以藏族为主的部落和村社。海西地区的藏族落户之后,保留了本民族的文化传统和行政制度,与蒙古族和睦相处,为开发海西做出了贡献。

尕斯湖 摄影/陈生贵

海西哈萨克族原本居住在新疆,由于不堪忍受军阀盛世才的残酷迫害,从20世纪30年代起陆续向甘肃、青海迁移。1939年至1941年,迁居酒泉的哈萨克族因遭受国民党军队的抢劫,又有一部分人迁来茶卡及大柴旦行政区马海一带。至此,前后迁来海西地区的哈萨克族共1400多户。

舞动的经幡 摄影/王浩

在哈萨克族迁进海西之前,居住在青海东部湟中、湟源、大通一带的破产、受灾农民,落难逃荒到海西,在都兰县的香日德、察汗乌苏等地垦荒务农,逐渐定居下来。也有少数人经营商业,往返于西宁、海西,个别人便就地安家落户。这些最初进入海西的垦农中,有汉、回、土等民族的群众。

1935年,青海马步芳政权在察汗乌苏、德令哈设立垦务局后,拓土垦荒的汉、回、土族群众一批接一批地进入海西,在柴达木盆地东部绿洲宜农区安身立家。政府的鼓励号召,加上青新简易公路的修建,投奔定居海西的人日渐增多。汉族等其他农耕民族人口很少,且成零散状,但他们的到来,使荒置数千年的肥田沃土得到开垦,使海西农业经济的发展有了初步的基础。

中华人民共和国成立之前,在海西柴达木广阔的草原上,分布有蒙古族、藏族、哈萨克族3个游牧民族,此外,在零星的绿洲还生活着迁入不久的汉族、回族、土族、撒拉族等民族群众。新中国成立初期,多民族共处的局面已经形成。多民族聚居,为民族走向联合奠定了坚实的基础。

1954年海西蒙族、藏族、哈萨克族自治区的成立,标志着在党的民族区域自治政策指引下,海西柴达木地区的蒙古族、藏族、哈萨克族及其他民族走向联合,携手共进,团结、互助、平等的时代。由此,在千百年来南北东西民族交错融汇的这块区

域,建立了多民族联合自治的新格局,成为共和国民族版图上一片独特的区域。

星光灿烂民族团结塔 摄影/陈生贵

“辽阔的戈壁滩望不到边,云彩里悬挂着昆仑山,镶着银边的尕斯库勒湖啊,湖水中映着宝蓝的天……”在著名诗人李季充满激情之作《柴达木小唱》的诗句中,今日海西,是一块古老而神奇的金土地,特殊的地理环境,造就了柴达木独具特色的自然风光和人文景观。其雄浑壮美的雪域风光、悠久神秘的历史文化、独特浓郁的民族风情、灵秀隽美的草原湖泊、鬼斧神工的雅丹地貌、仙姿妙影的察尔汗盐湖和茶卡盐湖……让人惊叹不已,使人流连忘返!

柴达木是瑰丽的。这里有迄今700多年历史的都兰寺;有举世瞩目的青藏铁路:有中国西部最原始、保留最完整的湿地生态系统,集自然性、典型性、稀有性、多样性于一体;有蒙古族、藏族、汉族、回族、土族等30多个民族,不同民族的文化在这里交汇共生,犹如一部绵延千百年的歷史画卷,历久而弥新……

这是一片古老而神秘的土地,这是一片充满活力、充满希望、充满诱惑的土地!

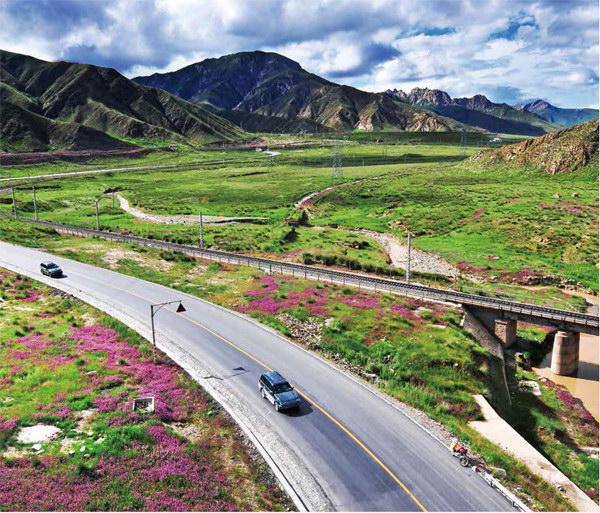

锦绣天峻 摄影/苗渭宁