倾听,海西的放歌

2018-07-18王琳

王琳

感知:科技创新的强劲律动

翻开中国地形图,当我们的目光巡视到中国西部时,就会一眼看到被誉为“世界屋脊”的青藏高原。在高原的东北部,镶嵌着“中国的聚宝盆”——柴达木盆地,孕育着一片沸腾的发展热土——海西蒙古族藏族自治州。

自古以来,科学技术就以一种不可逆转、不可抗拒的力量推动着人类社会向前发展。

作为海西州的境域主体,神奇富饶的柴达木,是苍天赋予海西大地的一块宝地。自20世纪50年代初,共和国第一支勘探队的脚步踏上这片沉睡的高原大地起,蕴藏着丰富的盐湖、石油、天然气、煤炭、有色金属、太阳能、风能以及多种金属矿藏等资源的柴达木盆地,就犹如一颗璀璨的星辰,惊艳了世人的眼眸。

风雨一甲子,沧海变桑田。

如今,行走在海西广袤的大地上,时常可见一排排风力发电机擎天而立,迎风飞旋,这是海西州新能源“风光”的标志之一,新一轮的科技革命和产业变革正在这里孕育兴起。而作为国内面积最大、资源丰富、唯一布局在青藏高原少数民族地区的循环经济产业试点园区——柴达木循环经济试验区,就位于这片土地之上。

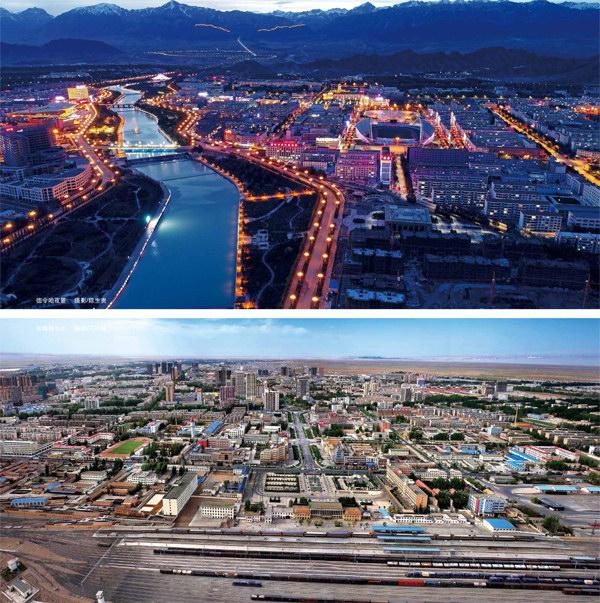

今夜星火灿烂 摄影/陈生贵

走进德令哈工业园,占地3.3平方公里的土地上,2.7万片玻璃镜子跟随着太阳的光芒缓慢转动,两座90多米高的吸热塔如同巨大的灯塔,在蓝天白云的映衬下,蔚为壮观。这是中国第一座大规模商业化运营的太阳能热发电站,也是中国首座投运成功的规模化储能光热电站。依靠自主研发的光热发电技术,让光能变成热能、动能再转化为电能,实现阴雨天和夜晚都可连续、稳定、可调度的电力输出。

这只是海西州以科技创新推进柴达木循环经济试验区向示范区跨越的一个缩影。近年来,海西州以“突出资源特色、强化技术创新、培育优势产业、实现循环发展”为思路,重点建设试验区“一区四园”的发展格局,加快形成以盐湖化工、石油天然气化工、金属冶金产业融合发展为特色的格尔木工业园,以盐碱化工、新材料、生物医药、硅产业融合发展为特色的德令哈工业园,以能源、煤炭综合利用、盐湖化工一体化发展为特色的大柴旦工业园,以配套盐湖资源开发为主导、以煤炭清洁利用、高原特色生物资源开发为特色的乌兰工业园,成为中国西部最具投资空间和发展潜力的地区之一。

在积极实现与世界领先技术快速融合的同時,海西州也在千方百计地推进“走出去”和“引进来”,吸引世界目光聚焦海西。世界钾盐钾肥大会、国际光伏产业博览会、世界镁产业高峰论坛以及中国柴达木枸杞博览会等国际连台“大戏”,为海西筑起了富有柴达木特色的经贸合作平台。

收获 摄影/马东生

电子商务,这个极具时代特色的产业,也已在这片高原上落地生根。8月,正是枸杞丰收的季节。充分的日照条件下,红艳艳的枸杞果累累挂在枝头。娇艳欲滴的枸杞果,经过现代农业的冻干技术,搭乘“互联网+”的信息、物流高速公路,只需三四天时间,就能抵达千里之外的江浙沪,这就是创新引领下的海西,积极拓展基于“互联网+”的工业设计、技术转移、节能环保、智慧旅游等新兴业态,精心打造青海首个地区专业化电子商务示范基地——柴达木电商绿洲,并与阿里巴巴、百度、杭州网农科技、浙大网新等建立深度合作。乘着互联网时代的发展东风,电子商务已成为拉动海西经济发展的新生力量。

“西部大开发特色优势产业基地”、“柴达木盐湖化工及金属新材料国家新型工业化产业示范基地”、“国家可持续发展实验区”、“盐湖特色材料国家高新技术产业化基地”、“全国循环经济工作先进单位”……创新卓越的海西,正在迸发出强大的生机与活力,成为“一带一路”建设中一颗闪亮的明珠。

德令哈光伏电站 摄影/陈生贵

共鸣:诗与远方的最美和声

走进海西,每一座山脉都是一方圣洁净土,每一条河流都是一曲古老赞歌,每看一眼都是一幅绝美画卷,每行一步都是一首隽永诗歌。那是自然为这片净土最美丽的调色,是最包容博大的胸怀,是丝路精神与海西精神的共鸣,是诗与远方的最美和声。

亿万年前,这里是沧海,是汪洋,是幽深静远的仙境,是上古神话的摇篮。

亿万年后,这里是瀚海,是宝库,是璀璨耀眼的明珠,是震撼灵魂的胜地。

上天仿佛给予了海西州特别的厚爱,有意将她镶嵌在祁连山、昆仑山、阿尔金山以及唐古拉山的怀抱之中,赐予这里大气磅礴,包容万物的无限风光。

柴达木清洁能源建设热光能 摄影/陈生贵

海西,颠覆了我对大西北的认知。

在这片32万平方公里的土地上,广阔无垠的苍茫戈壁、雄浑壮美的雪域风光、灵秀隽美的绿洲湖泊、鬼斧神工的雅丹地貌、梦幻晶莹的纯净盐湖、千年不倒的大漠胡杨……无时无刻都有一种触及灵魂的震撼和催人奋进的动力,直抵人心。

海西是静谧的,她不善言辞,低调谦逊,以自然的静美诠释出“天地有大美而不言”的真理:

海西是博大的,她历经沧桑,执着坚守,以怒放的生命将荒漠变成绿洲,成为无数人心中向往的“诗与远方”。

30年前,诗人海子在海西州府所在地德令哈市写下了《姐姐,今夜我在德令哈》,诉说着自己石头般的信仰。

30年后,作为丝绸之路经济带中重要连接点的海西州,正在以“全方位开放、包容性开放、区域协调同开放”的新理念,勾勒出走向全世界的“诗与远方”。

这里有中华“万祖之山”——昆仑山;

有孕育华夏文明的长江之源——唐古拉山;

有中国的“天空之镜”——茶卡盐湖;

有中国最大的盐湖——察尔汗盐湖;

有中国十大最美雅丹地貌之一——柴旦水上雅丹;

有世界上海拔最高的胡杨林——格尔木胡杨林;

有世界上罕见的建筑奇观——万丈盐桥

……

今天的海西州,高速通途,铁路纵横,航班往返,便捷高效的立体交通网络让这里由内陆转向开放前沿。“依托兰青铁路、青藏铁路及规划建设的格尔木至成都铁路,开辟连接我国西南地区和南亚国家大通道:依托格尔木至库尔勒铁路,开辟进入新疆、中亚、西亚交流合作通道;依托柴达木至河西走廊、霍尔果斯的公路等,开辟连接欧洲地中海国家开放通道;借助青藏公路和青藏高速公路,开辟经西藏至印度、尼泊尔等南亚国家的开放大通道。”这是柴达木盆地对外开放的四条路径,也是海西州建设“一带一路”经济带的四大通道。

由此,海西州以格尔木、德令哈、大柴旦、茫崖为战略支点,不仅成为连接甘肃、新疆、西藏以及青海东部经济圈的“桥头堡”,更成为助力青海参与“一带一路”建设,沟通中亚、西亚、南亚、欧洲等丝绸之路经济带沿线国家的亚欧“大陆桥”。

正所谓,路正则通,路畅则快,路明则达。

隨着现代化交通和经济产业的不断发展,区位优势显著、战略地位突出、资源禀赋优异、优惠政策聚集的海西州,在“一带一路”的“朋友圈”也越来越大。青藏铁路世界顶级旅游带、丝绸之路南道国际旅游带、柴达木盆地奇观旅游带、中国(德令哈)·尼泊尔产业园、中国(格尔木)自由贸易试验区、跨境贸易电商平台、保税展示交易平台……在“一带一路”建设大格局中,海西州积极融入“丝绸之路文化旅游产业带”,主动与国内、国际丝绸之路经济带沿线国家和城市建立友好城市合作帮扶互助关系,广泛开展科技、文化、教育、旅游等领域的友好交往,向国际市场发出“海西制造金名片”,实现优势互补、合作共赢。这个丝绸之路经济带上的重要连接点,愈发地广阔,深远。

乘着“一带一路”发展的春风,包容大气的海西州,正在向全世界歌唱出“诗与远方”路路相连、美美与共的最美和声。

聆听:砥砺奋进的时代跫音

翻开波澜壮阔的历史长卷,当千年前的悠悠驼铃变成如今的汽笛轰鸣,当昔日的戈壁荒漠变成今日的瀚海绿洲,当坚如磐石的柴达木精神在新时代海西精神中一脉相承,传奇和信仰的力量就这样被传承下来,让后世之人在惊叹之余,无不被这片土地强大的创造力和生命力所折服。

六十年巨变,让海西崛起。如果说包容大气是她的格局,那么务实诚信就是她的风骨。在这片土地上,除了自然创造的伟力,人类所爆发出来的创造力和生命力,比自然景观更让人惊叹。

今天,当我们重新回溯这片土地64年来的变迁,不难发现,砥砺奋进的海西州始终与神奇辉煌的柴达木不可分割地交织在一起,从68年前那个夏天开始,越来越精彩,越来越美丽。

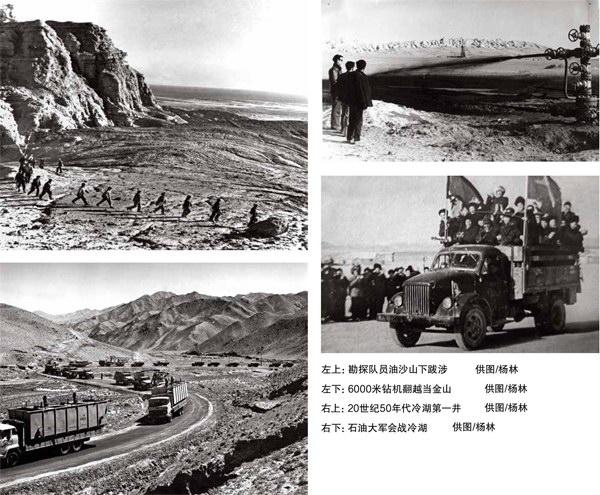

时间退回到1950年6月,新中国的第一支勘查队来到了这片雄踞世界屋脊的高原盆地——柴达木。自此,沐浴着建设新中国的阳光,“开发柴达木、建设柴达木”的号角响彻中华大地,一个崭新的海西也随之呈现在世人面前。

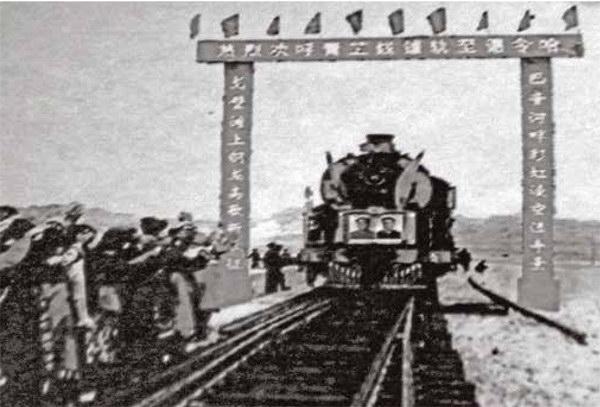

1954年,成千上万的筑路大军浩浩荡荡地挺进柴达木盆地,动工修建青藏、青新公路,打开了通向盆地的大门。

1955年,柴达木盆地中第一个工业企业——青海石油勘探局正式成立。同年12月,具有时代意义的柴达木盆地第一口深探井——泉一井喜获工业油流。它是柴达木勘探者向新中国报告的第一个喜讯,也标志着盆地石油工业的诞生。

1956年,《人民日报》发表社论《支援克拉玛依和柴达木油区》,柴达木是聚宝盆的消息,迅速传遍祖国大江南北、长城内外。工农商学兵从东西南北中来到了青海,雄壮的人流似不可遏制的波涛涌向了这片土地。茫茫戈壁,漫漫大漠,成为热血儿女大显身手的战场。

1957年,由21人组成的采铅队,开始了向锡铁山进军的艰难历程。在一无资金、二无技术、三无设备的情况下,他们以最原始的“捡矿”方式,一个月捡铅矿石80余吨。

1958年,15名工人和4名干部来到察尔汗盐湖,支起了一顶“马脊梁”帐篷,在盐湖上安营扎寨,迈出了我国钾肥生产的第一步。

还是1958年,随着一股大的油柱在冷湖五号构造地中四井冲天而起,一场轰轰烈烈的冷湖石油大会战开始了。这一年,冷湖油田生产原油30万吨,为年轻的共和国注入了新鲜血液。

……

半个多世纪以来,在严酷的自然地理环境之中,一代又一代开拓者把信念的根须深深地扎在这片希望的沃土上,不断地进行着艰苦卓绝的拼搏和探索,铸就了“艰苦创业、无私奉献、勇于创新、团结奋斗、科学务实”的柴达木精神。这精神凝聚着无数人的心血、汗水甚至生命,更激励着一代又一代海西人民,为建设富裕文明和谐幸福的现代化海西州而不断砥砺奋进。

今天,与柴达木精神一脉相承的新时代海西精神在这片土地上孕育而生——“创新卓越、包容大气、务实诚信、担当奉献、感恩图报”,依旧是掷地有声的20个字,尽管时代在变,环境在变,但求真务实的坚定信念,始终未曾改变。

“大道至简,实干为要。”在柴达木精神和海西精神的引领下,务实诚信的海西人民,以扎扎实实的实干精神,创造了一个又一个“世界之最”、“中国之最”。

2016年8月22日,习近平总书记在海西州察尔汗盐湖视察时指出:“发展循环经济是提高资源利用效率的必由之路,要牢固树立绿色发展理念,推动区内相关产业流程、技术、工艺创新,努力做到低消耗、低排放、高效益,让盐湖这一宝贵资源永续造福人民。”这语重心长的话语,为海西州资源开发指明了方向。

“要像对待生命一样对待生态环境。”由此,海西州确立了加快推进传统产业高端化、新兴产业规模化、优势产业集群化的总体思路,依托盐湖丰富的锂资源,实施高纯碳酸锂、电池级金属锂、新能源汽车等重大项目,打造千亿元锂产业集群;依托石油、天然气、页岩气资源勘探开发,打造千万吨原油储备及油气化工产业集群:依托枸杞、藜麦、中藏蒙药、沙生植物等特色生物资源,建设国家有机农业生产示范基地,打造千亿元特色生物产业集群,以清洁能源实现绿色开采,为绿色田野创造金色收获。

这里有世界上海拔最高的油田——花土沟油田;

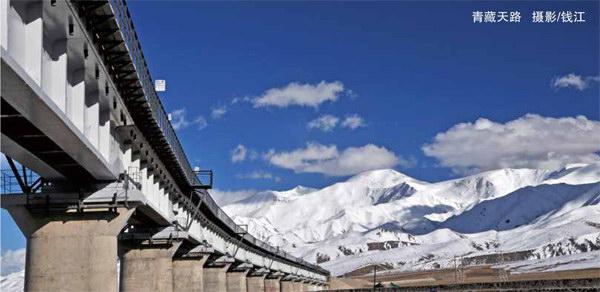

有世界上海拔最高的铁路——青藏铁路;

有世界上最高的铁路隧道——唐古拉山隧道;

有世界上最高的公路——青藏公路;

有世界辖区面积最大的城市——格尔木市;

有世界上创造最高小麦单产纪录的农场——香日德农场;

有中国最大的铅锌矿床——锡铁山矿区;

有中国最大的石棉矿田——茫崖石棉矿;

有中国最大的钾肥生产企业——青海盐湖工业集团公司;

有中国最大的钾肥生产基地——察尔汗盐湖

石油抽油机 摄影/陈生贵

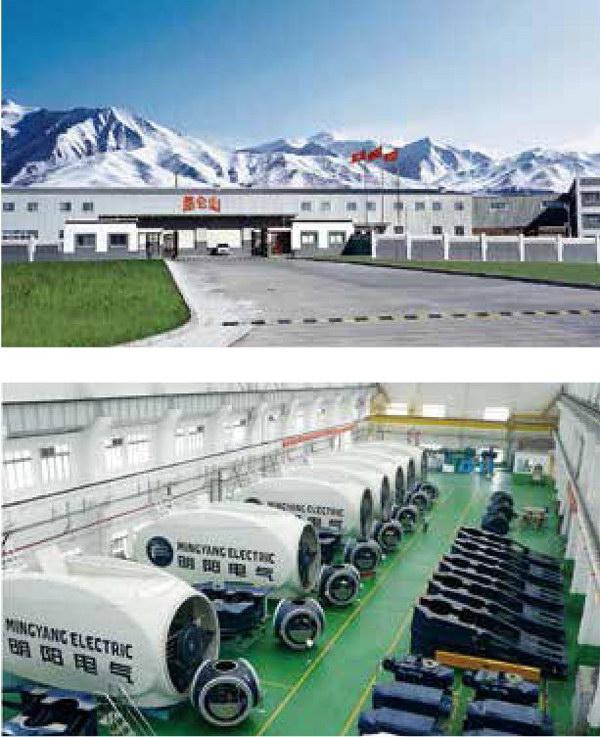

昆侖山矿泉水 供图/昆仑山矿泉水

明阳电气车间 供图/明阳电气

风能建设 摄影/陈生贵

绿色是生命的象征,是大自然的底色。从“八百里瀚海无人烟”到“八百里瀚海换新颜”,如今的海西州,尽显生态本色,巍峨的柏树山让人沉醉,安详的巴音河碧波荡漾,濒危的高原生灵重现生机,香甜的高原枸杞红遍山川。一个个利用尾矿、废液等节能减排项目在不同企业间酝酿、投产,一片片绿洲在戈壁荒漠上扎根、生长,一座座新城在蓝天白云下建设、崛起。

如今,行走在天蓝、地绿、水清的海西大地,六十多年前那惊天动地的钉锤声、爆破声和号子声仿佛依旧回荡在天地之间。这砥砺奋进的时代跫音,穿越了时间和空间,从过去传到现在,从现在传向未来,如春雷般响彻海西大地,回响着永恒的光辉……

铭记:高原之上的生命礼赞

世界上有一种东西大自然永远也无法战胜它,这就是人类的意志。穿行在青藏线上,那神秘莫测的云层,苍茫遒劲的昆仑,浩瀚无边的草原,总能让人感到一种无穷无尽的力量,一种震颤灵魂的洗礼,伴随着生命的礼赞,悠久而深远。

跨越天堑,这是一条用意志、精神、热血和生命铺成的“天路”。

这是一个注定要载入史册的日子——1954年5月11日,青藏公路修筑正式开始。

这是一条世界上海拔最高、线路最长、路途最艰险的柏油公路——翻越海拔4837米的昆仑山、5800米的唐古拉山和无人的可可西里及壮美的藏北草原,常年冻土,终年有雪,四季刮风,数十条冰河分布在雪山峡谷之间。

这是一支创造了人类奇迹的筑路队伍——2000多名筑路英雄,在荒无人烟的“生命禁区”,逢山开路,遇水架桥,仅用7个月零4天,就实现了格尔木至拉萨1283公里的雪域天路全线通车。

青藏铁路一期铺轨。 供图/杨林

1983年2月。铁道兵10师铺轨至德令哈。 供图/杨林

天路纪念塔

这是一组让每一个人都灵魂发颤的数字——64年来,先后有近千余人为建设、保障青藏公路而献出了宝贵生命,长眠于雪山冻土之中。平均每公里路基下,就掩埋着一位修路、护路的先驱。

这是一位让所有人都肃然起敬的将军——64年前,他挺身请缨修筑青藏公路,带领着19名干部、1200多名民工组成的筑路大军,来到格尔木河畔的这片荒原上,开始了艰难的筑路进程。他就是被誉为“青藏公路之父”的传奇英雄慕生忠。

格尔木,青藏公路零公里起始处。几乎每个来到这里的人,都会去瞻仰一栋20世纪50年代修建的两层小楼——将军楼。这里是慕生忠将军当年办公和居住的地方。

“假如我死在青藏线上,就把我埋在这里!”望柳庄、雪水河、不冻泉、天涯桥、开心岭、西大滩、五道梁……高原之上,这些由将军修路时取名的地方,陪伴着慕生忠将军永远留在了这片土地,成为每一个海西州人永远铭记的“天路”丰碑。

半个世纪之后,另一条天路再次穿过格尔木,在新世纪续写着筑路人的辉煌。

从西宁到拉萨,建设青藏铁路是几代中国人梦寐以求的愿望。这条全长1956公里的进藏路线,破解了多年冻土、高寒缺氧、生态脆弱三大世界性工程技术难题,是世界上海拔最高、线路最长、穿越冻土里程最长的高原铁路,也是世界铁路建设史上的一座丰碑。

2006年7月1日,当与青藏公路比肩而行的青藏铁路从格尔木向拉萨开出的第一列火车呼啸而过的时候,我们完全可以想象,这响彻高原的火车轰鸣,是在向长眠于此的慕生忠将军和无数筑路英烈们鸣笛致敬!

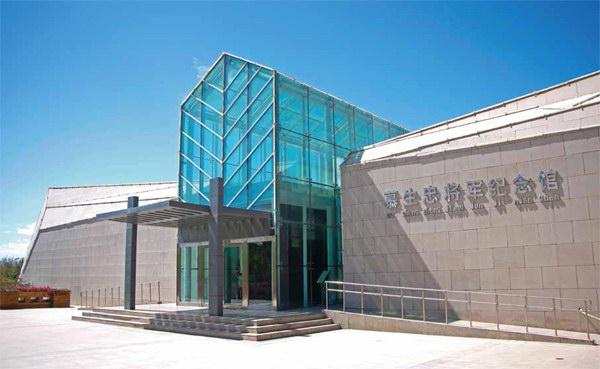

慕生忠将军纪念馆

慕生忠将军 供图/杨林

在格尔木西郊,伫立着一座精神丰碑——格尔木烈士陵园。这是一座不朽的方阵。330余位为青藏公路、青藏铁路、格拉输油管线等重点工程英勇献身的革命烈士长眠于此。他们静静地躺在这里,向着格尔木河永恒地眺望,继续注视着这片土地的未来与发展。

然而,在西部大开发的号角中,在海西州崛起的进程中,英勇献身的烈士又何止三百?在冷湖油田四号公墓中,400多名英烈长眠在柴达木盆地:在南八仙,8名年轻的地质队员献出了宝贵生命:在青藏兵站部,780多名官兵为保障青藏线英勇捐躯……

每一位烈士的背后,都是一曲感天动地的生命礼赞。他们的鲜血,染红了这片土地,更染红了一种信念。他们的精神,穿透了海西历史,更点燃了后人的热血。

黄昏我站在高高的山冈,看那铁路修到我家乡。

一条条巨龙翻山越岭,为雪域高原送来安康。

那是一条神奇的天路哎,带我们走进人间天堂。

青稞酒酥油茶会更加香甜,幸福的歌声传遍四方……

今天,在这片承载着民族复兴光荣与梦想的土地上,一条条通衢大道蜿蜒盘旋,翻山越岭,穿云破雾,不断创造着跨越与腾飞的传奇。它们是大地的筋骨,也是海西各族人民的精神脊梁。他们把中国人的梦想延伸向更远的地方!

这高原之上的生命礼赞,海西不会忘记,祖国不会忘记!

吟唱:民族和谐的盛世交响

“6000个椽子的洁白圣包,铺天盖地,是星星般难以计数的羊群;掀起了满天尘埃的金黄马,是马群的骄子,有宽阔的脊梁……”这悠扬跌宕、高亢激越的歌声,穿越了历史的烟云,穿越了浩瀚的苍穹,在千百年后的今天,将一个民族的历史和文化娓娓道来,蕴涵着一个民族不屈不挠的英雄精神,也激荡着一个民族朴素动人的感恩情怀。

凡是到过海西州的人,都会有一种强烈的感触——这是一片由神奇自然创造的土地,沙漠、戈壁、湖泊、湿地、平原相间分布,冰川、高山、草原、丘陵、森林相映成趣。比神奇自然更具伟力的,是生活扎根在这片土地的人民。

在海西州奋进崛起的相册里,汇聚着汉族、蒙古族、藏族等多个民族团结的力量,闪耀着六十多万海西人民共筑家园的光芒。

在瓜果飘香的瀚海绿洲,河流绕田园,草地遍牛羊;

在风光旖旎的广袤大地,生命筑丰碑,丹心照汗青;

在魅力四射的海西新城,民族一家亲,同唱一支歌。

最原始的生命力,最磅礴的凝聚力,最动听的交响曲,你能从这片土地上得到最深切的感受。

德令哈,“金色的世界”;格尔木,“河流密集的地方”;都兰,“温暖之乡”;茫崖,“额头”之意……听到这样的名字,谁都会感受到这里辽阔、雄浑、豪迈的飞扬诗意。这里的一山一水,一草一木都蕴含着一种诗意的灵性,承载着这个民族的悠久历史和古朴风情,记录着一首苍茫而深沉的感恩吟唱。

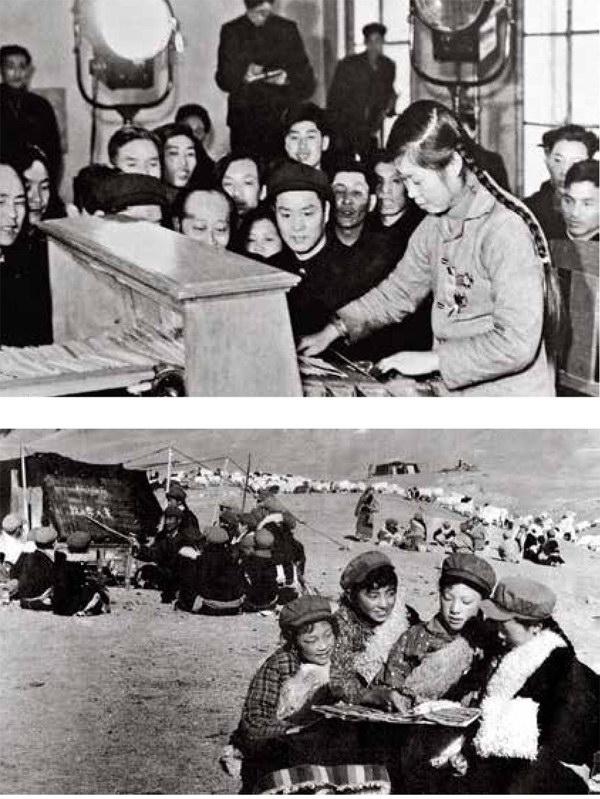

20世纪60年代,信函分拣比赛 供图/杨林

20世纪60年代牧区学校 供图/杨林

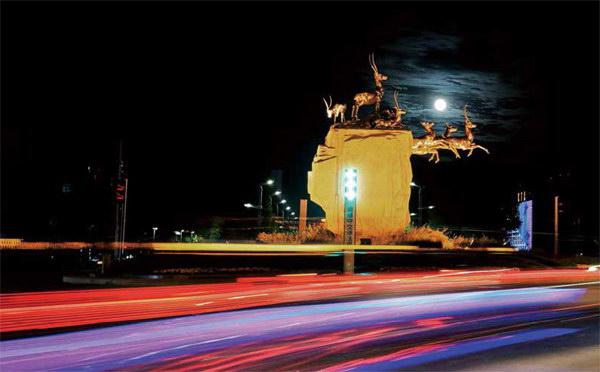

格尔木市区雕塑 摄影/何启金

海西州民族文化活动中心夜景 摄影/陈生贵

遥想当年,历史悠久的古羌人在这里垦农逐牧,冶炼铜器:英勇善战的吐谷浑,在这里驰骋沙场,书写过334年的辉煌历史:丝绸之路的驼铃曾在这里回响了400多年之久;从长安到拉萨的唐蕃古道在这里遥指雪域;成吉思汗眺望的昆仑牧野,被他的后裔固始汗演绎了另一段慷慨壮歌……千百年来,无数英雄人物从这片土地上走过,不同民族的文化在这里交汇共生,犹如一部绵延千百年的历史画卷,在悠悠的岁月长河中彰显着波澜壮阔和古朴雄浑,历久而弥新。

一个民族的强盛,总是以精神为支撑的。

一座城市的复兴,总是以文化为根脉的。

《汗青格勒》,一部涵蓋了700多年沉重历史的辉煌岁月,凝结着海西人民灵智慧的精神史诗。

悠扬的马头琴,一曲穿透人心的天籁之音,诉说着海西人民敬畏自然,珍爱家园的古老故事。

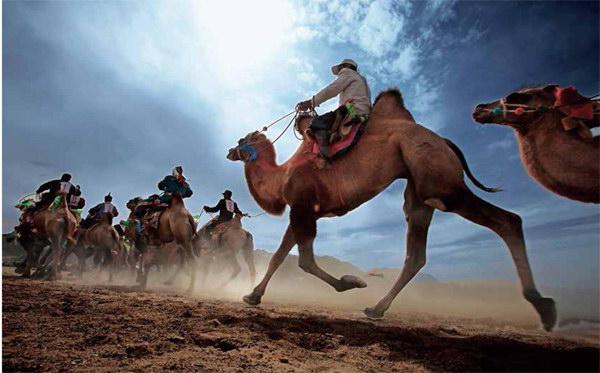

喜悦的那达慕,一次古老神圣的草原盛会,展现着勇猛、强悍、进取、奋发的民族精神,也寄托着海西人民对于美好生活的向往之情……

在这片民族和谐的土地上,有生活的温暖,有文化的滋养,有海西人对于自然质朴而厚重的感情,有各族人民共同创造美好生活的信心和力量。

海西州民族文化活动中心、海西州民族博物馆、海西州非遗保护中心、海西州体育中心、海西州室内网球馆、海西州图书馆……随着一批批高质量、高水准的精品工程投入使用,海西州人民的幸福感和自豪感也节节升高。街头巷尾的人群中,熙熙攘攘的车流中,风景优美的公园里,人民幸福的笑容中,时刻涌动着与人为善的正能量,处处体现着高原绿洲的宜居之美、和谐之美。

这是一场艺术的盛会,也是一座城市的盛会。德都蒙古传统文化艺术节、“智格鲁柔”藏族文化艺术节、“查勒幕”马文化艺术节、“柴达木之夏”文艺展演、“青洽会”专场、德令哈光热大会文艺晚会、中国(青海德令哈)海子青年诗歌节、德令哈首届国际高原音乐节、格尔木昆仑文化旅游节、“锦绣都兰”花儿演唱会、百姓舞台及全国民族自治州羽毛球邀请赛、全省少数民族射箭大赛、首届中国青海蕃莱坞民族电影节、2016年“巅峰之战”世界拳击邀请赛、全国汽车摩托车场地挑战赛……一场场高端、大气、亲民的文娱盛会,既丰富了人民文化生活,也提升了海西的知名度和美誉度,让“大美海西”的文化名片在世界面前熠熠生辉。

赛骆驼 摄影/孙海波

本土电影《德令哈之夜》荣获第13届世界民族电影节“最佳电影音乐奖”,原创音乐剧《昆仑神话》荣获青海省精神文明建设“五个—工程奖”,天峻县被文化部授予“中国民间文化艺术之乡”称号,格尔木市被国家民委挂牌命名为全国民族团结进步示范市,海西蒙古族藏族自治州被国家民委命名为“全国民族团结进步创建示范州”……

有一种自豪叫:我是海西人!

有一种幸福叫:我是海西人!

摩托车挑战赛 摄影/陈生贵

今天,每一个来到海西的人,都会被蓝天一般的纯净所震撼,被草原一样的包容所感动,被雪山一般的圣洁所洗礼。他们带着向往、带着梦想来到了这片高原之上离太阳最近的热土,他们的精神和灵魂与海西相遇、相知、相守,感受着这片土地一种神圣不可战胜的强大力量,也构成了一曲民族和谐的盛世交响,更谱写着这片土地一个更加光辉荣耀的崭新未来!

这是新时代海西的放歌,也是每一个海西儿女共同的放歌!