从《花间集》中的“倚”动作看唐宋词的发展演变

——兼谈古典文学中的动作描写

2018-07-18蒋昕宇

蒋昕宇

(四川大学 文学与新闻学院, 四川 成都 610064)

动作是具有一定动机和目的并指向一定客体的运动系统,包含表情变化、肢体位置变化和运动距离变化的过程。人的心理和情感态度,常会通过细微的姿势动作传达出来,站立、坐、躺卧、倚靠等不同姿态常表现出不同的情感倾向,因此文学作品中有很多对人物动作的描绘。古诗词中的折柳送别、寄梅思家、垂钓隐逸、望鸿思归等动作性描写,已成为诗歌表现特定情感的经典意象,甚至成了诗词创作的固定模式。

《花间集》也经常关注到主人公的动作,“立”出现18次,可见情郎离去后,女子一人身处门口、窗边、路畔的痴情和不舍;“坐”出现10次,有宴饮欢愉的笙箫演奏,亦有屋内窗前忧愁的独自喟叹;“卧”出现5次,可见闺中女子的娇媚之态;“倚”动作出现57次为最。倚是把身体依靠或凭借于物体之上的动作,使人身体放松,呈现出慵懒、依赖之感。《说文解字》段玉裁注:“倚,依也,从人,奇声,于绮切。古音在十七部。”[1]本文以“倚”动作为考察中心,探求《花间集》所表现心理情感状态及其背后蕴含的词文体发展脉络。

一、《花间集》中“倚”动作的统计分析

《花间集》共收录500首词作,“倚”字共出现于57首作品当中,占比11.4%。相较于《全唐诗》(2.94%)和《全宋词》(9.25%)而言,显得尤为突出①。加上相近意义的“凭”“偎”等词,共计出现87次,分布于85首作品,占全部作品的17%。我们对出现“倚”“凭”“偎”动作的词作进行细致的统计分析,把动作发出的主体、承受动作的客体、动作发生的季节与时间以及抒情主人公的情态和词作主题都加以归纳,全面细致把握“倚”这类动作在《花间集》中的使用特点。

“倚”的主体明确为女性的有53次,占作品总数的60.9%;明确为男性的15次,占作品总数17.2%;其他的如海棠、杏花、鸂鶒,从词作主题来看多有代指女子的可能;柳、荷、莺等也有出现,次数均为1次,可忽略不计。“倚”的客体多为建筑,其中楼阁出现6次、栏(欗)19次、屏帷14次、门窗8次,共计47次,占作品总量的54.0%;与水有关的船3次、桥1次、江头1次、水1次,共计6次,占作品总量的6.9%;还有枕3次,表示男女互相依偎的5次;其他非实在客体的“倚”有风6次、斜阳1次、烟1次、梦1次、云1次等。明确表明发生季节的共60次,其中春季50首、夏季3首、秋季7首,分别占比83.3%、5%和11.7%。明确发生时间的共42首,其中傍晚、黄昏27首,占比64.2%。包含表现情绪、情态词句的词作共有85次,有“乐”“笑”“戏”等表示积极情绪的词句有10首,占比11.8%;其他词作所表现的情绪、情态主要为慵懒和惆怅,多有“无言”“寂寞”“愁”“恨”等表消极情绪的语词,占比88.2%。词作主题除忆乐、咏人、咏物等共13次外,其余均为相思别愁,占比85.0%,其中又以女子闺情为重。

由上述分析,我们可以得出如下结论:《花间集》中的“倚”“凭”“偎”等动作多是作者以旁观和审视的姿态描写春日傍晚女性独自倚靠建筑物,呈现慵懒的身姿和惆怅的心情,多反映女子思妇浓重的闺情。

“倚”这类动作是词作抒情主人公情感生发的触媒,因而动作描写后常出现“惆怅”“肠断”“凝恨”等词语。如温庭筠《更漏子》:“星斗稀,钟鼓歇,帘外晓莺残月。兰露重,柳风斜,满庭堆落花。××虚阁上,倚栏望,还似去年惆怅。春欲暮,思无穷,旧欢如梦中。”[2]上片写思妇晨起所见的清晓景象,“下阕追忆去年已在惆怅之时,则此日旧欢回首,更迢遥若梦矣。”[3]而“倚栏望”的这一动作才是下片主人公一切内心活动的触发点。这一“望”并非悠闲地眺望和旷达地远望,而是娇弱无力地凭栏而望,这样就凸显了思妇内心的百无聊赖和淡淡忧伤,追忆起“去年惆怅”也就顺理成章了。顾夐的《临江仙》一词更是直言这种惆怅对人的伤害,“月色穿帘风入竹,倚屏双黛愁时。砌花含露两三枝。如啼恨脸,魂断损容仪。”[2]1067女主人公在风吹月照下,倚屏发愁,让她内心怨恨、魂断容损。张泌的《蝴蝶儿》:“蝴蝶儿,晚春时。阿娇初著淡黄衣,倚窗学画伊。××还似花间见,双双对对飞。无端和泪拭胭脂,惹教双翅垂。”[2]692上片写少女晚春时节靠窗学画蝴蝶的场景,本是轻松闲适的青春情感体验,在“换头”之后情感却大幅变化,在比翼双飞的蝴蝶面前,深锁幽闺、形单影只的少女无端流泪,这是一种莫名的闲愁,也流露出追求爱情、幸福的青春情思。

“倚”这类动作本身所具有的慵懒和依赖性被词人选用,充当抒情主人公情感的触媒,并以动态感实现了“人面桃花型”的时空叙事模式,共同营造了词作惆怅哀怨的氛围。词作多从回忆前事旧情着笔,之后闺阁妆楼之上的女子发出动作,展露当下的痛苦无助之感。整个过程具有一定的叙事性,形成类似崔护《过都城南庄》“从今日回溯往昔,再接写今日”的“人面桃花型”的时空叙事模式。

东风急,惜别花时手频执,罗帏愁独入。马嘶残雨春芜湿。倚门立,寄语薄情郎,粉香和泪泣。(牛峤《望江怨》)[2]579

寂寂画堂梁上燕,高卷翠帘横数扇。一庭春色恼人来,满地落花红几片。愁倚锦屏低雪面,泪滴绣罗金缕线。好天凉月尽伤心,为是玉郎长不见。(魏承班《玉楼春》)[2]1264

两首词都表现闺中女性的惆怅哀怨,这也正是《花间集》所抒发的主要情感类型,这种软性的美感正是词体的重要特质。诚如欧阳炯《花间集序》所言:“则有绮筵公子,绣幌佳人,递叶叶之花笺,文抽丽锦;举纤纤之玉指,拍按香檀。不无清绝之词,用助娇娆之态。”[2]1词人倚声填词以供歌儿舞女在宴会上演唱,内容多展现男欢女爱、相思怨别的情绪,抒发香弱狭小的柔情。“倚”这一动作正能充分展现出抒情主人公娇弱的女性特征,便于结合精美清艳的意象抒发内心惆怅悲凄的情感。

二、“倚”之主体由士人向女性转移:从唐诗到《花间集》

纵观中国文学史,各种文体间的交互影响是文学发展的重要因素,许多学者也关注到诗与词两种文体间的互动关系②。因此,对文学作品中的“倚”动作做历时性考察也很有必要。

唐前诗歌中“倚”字出现很少,用例相对较多的“徙倚”一词表现主人公来回地走、逡巡徘徊的动作,首见《楚辞·远游》:“步徙倚而遥思兮,怊惝怳而乖怀。”王逸注:“彷徨东西,意愁愤也。”曹叡《种瓜篇》一诗首次赋予“倚”字以依赖和凭借之意:“寄托不肖躯,有如倚太山”一句以瓜藤相互依偎缠绕比喻二人深情,女子愿委身依靠于男子以显用情之专。谢灵运元嘉二年(425)辞官后留居始宁,置身山水之间,《于南山往北山经湖中瞻眺》一诗头四句:“朝旦发阳崖,景落憩阴峰。舍舟眺回渚,停策倚茂松。”先点清题面,交待游历的时间、地点和路线,接着就用倚松而望的动作引出多重视角的景色描写。“倚”字首次被诗人赋予了章法结构上的作用。陶渊明《归去来兮辞》:“倚南窗以寄傲,审容膝之易安。”借倚窗观景的动作寄托了作者的傲世情怀,“倚”字首次成为诗人情感志意的寄托。

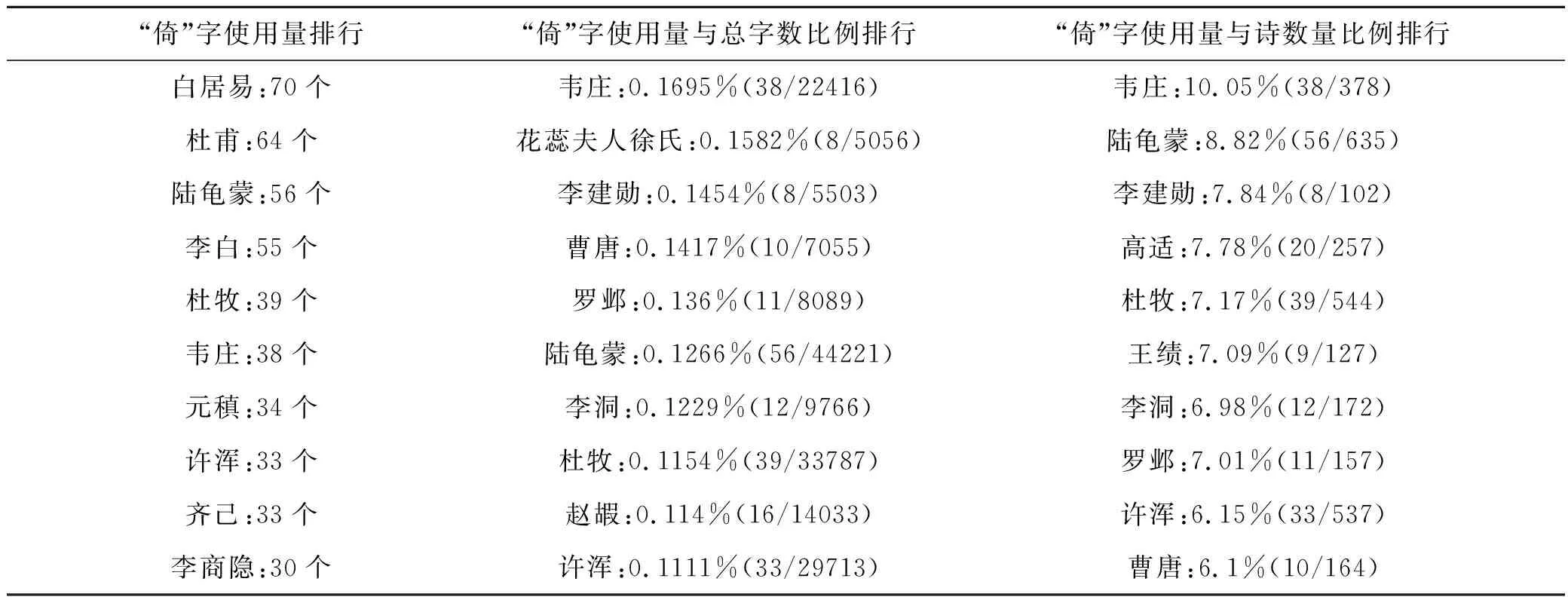

国家图书馆全唐诗分析系统数据显示,《全唐诗》中“倚”字共出现1626次,占比2.8%,比值不高,但也不乏名篇佳作。其中“倚”字单纯从使用量排行(见下表)来看,排名前十位的诗人有六人是晚唐诗人。比较而言,“倚”字使用量与总字数比例排行、“倚”字使用量与诗数量比例排行两项指标更能看出该诗人对“倚”的偏好程度。两项排名前十位的诗人(共14人)中,除王绩一人属于初唐时期,其余均为晚唐诗人。

表1 《全唐诗》“倚”字使用量排行

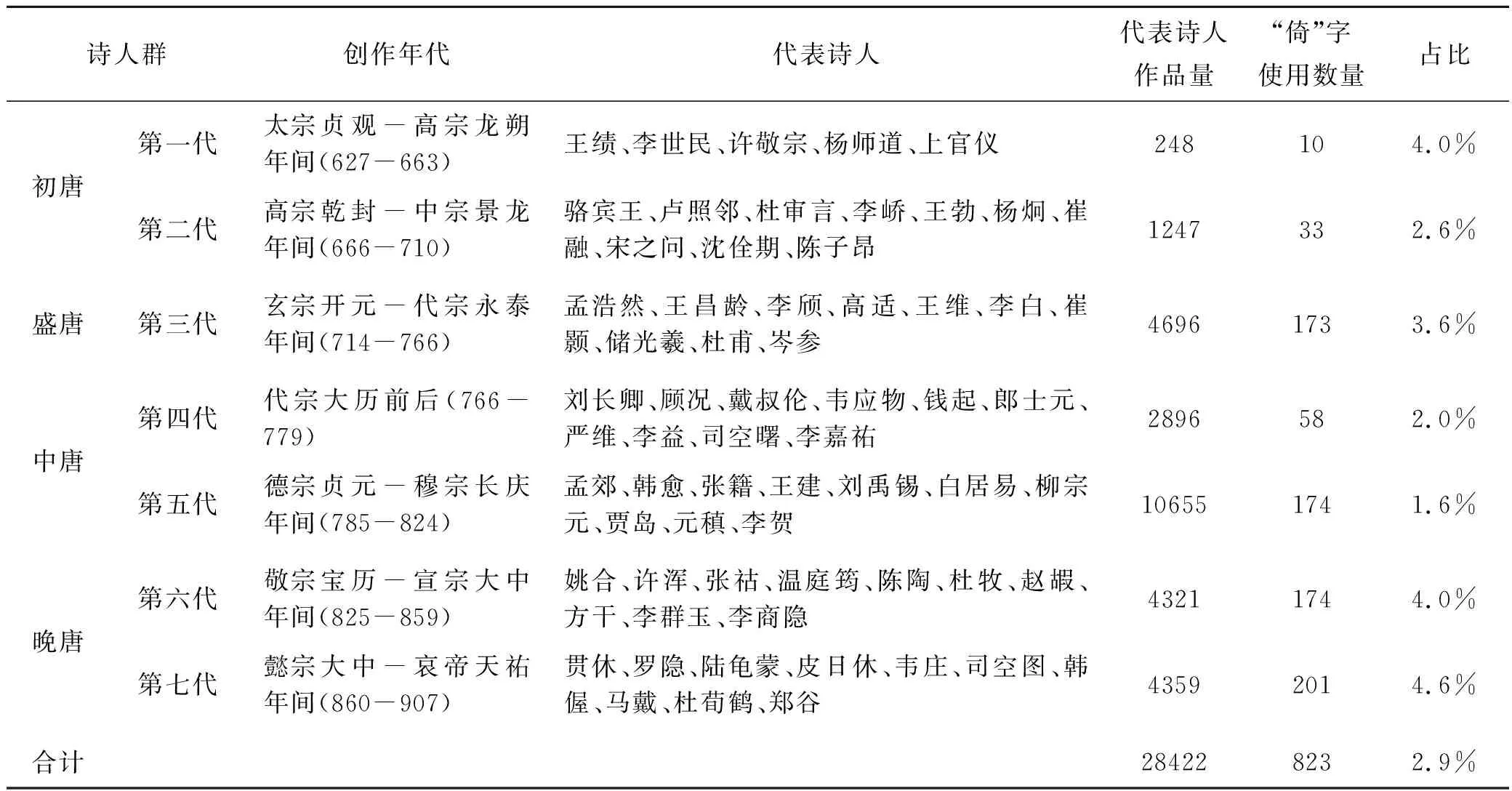

从这1626首诗歌整体考察,较高比例的“倚”字用例诗作集中在初唐前期和晚唐时代。诚然,依据《全唐诗》的总量数据加以研究可以尽最大可能做到宏观和全面,但存诗量少、成就不高的作家只能算是唐诗“作者”,不够称为诗人。唐诗的繁荣更多是由一些大家创造的。尚永亮、张娟遴选出唐代具有影响力的知名诗人,并依据诗人的生卒年及创作时期划分为七个代群③。我们在此数据基础上对“倚”字进行深入研究,所得结论或更能反映当时诗歌的基本面貌。

表2 唐代知名诗人“倚”字使用情况

初唐第一代多为活跃在贞观至高宗龙朔年间太宗旧臣,除王绩外,皆为君臣唱和、文酒欢会的宫廷诗人,作品多以“绮错婉媚”为特色的“上官体”,其中“倚”字占比较高似乎理所应当。晚唐诗人以迷惘惆怅的李商隐、“在日常生活琐事中建立艺术的世界”的陆龟蒙和“浪子诗人”温庭筠为代表,诗歌的题材、境界趋向狭小,诗境整体上趋于幽深精美、香艳凄迷[4]。具有慵懒和依赖性的“倚”动作自然会更多地被诗人选取入诗,为情感表现助力。

就诗歌内容而言,初盛唐多为个体情怀的表达,中唐以后多用女性口吻表现爱情的幻灭与无奈。初唐诗人张说的《岳州别子均》:“离筵非燕喜,别酒正销魂。念汝犹童孺,嗟予隔远藩。津亭拔心草,江路断肠猿。他日将何见,愁来独倚门。”诗表现了作为父亲的张说因被贬要离开幼子的伤痛。末句描写诗人因不知何日再见而倚门发愁的情态,更让人体会到这诚挚又无休止的至深亲情。盛唐诗人李白《访戴天山道士不遇》云:“犬吠水声中,桃花带露浓。树深时见鹿,溪午不闻钟。野竹分青霭,飞泉挂碧峰。无人知所去,愁倚两三松。”前三联写前往拜访时路途所见之景,尾联写诗人多次问讯,表现“不遇”的事实,而倚松再三的动作更使“不遇”的惆怅感情显得迂回婉转,充分表现了诗人造访不遇怅然若失的情怀。时值安史之乱的杜甫在《月夜》中也描写了“倚”动作:“今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。何时倚虚幌,双照泪痕干。”前三联对面写来,想象妻子对自己的思念,尾联寄托来日相聚共同望月的希望。“倚”这一动作的虚幻感和无力感也表现了指向“何时”的团聚的渺茫,也反衬今日相思之苦。可见,初盛唐诗人多运用“倚”这一动作来表现自己久久不能平静的惆怅情绪,情绪的表达多通过结尾直接描写动作这种自然的方式加以进行。

与前面不同,中晚唐诗中的“倚”动作,许多是用女性口吻表达爱情的幻灭与无奈,其中最突出的要属白居易:

夺宠心那惯,寻思倚殿门。不知移旧爱,何处作新恩。(《怨词》)

泪湿罗巾梦不成,夜深前殿按歌声。红颜未老恩先断,斜倚熏笼坐到明。(《后宫词》)

两首诗都是描写宫女痴心望幸而始终不得的悲苦情状,其中的“倚”动作都是这种希望到失望,由失望到苦望,由苦望到最后绝望的内心遭际的触发点。“倚”动作的娇弱无力和倚靠怅惘正符合这种百转千回、隐秘幽微的情感特质。白居易词作《长相思》:“汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头。吴山点点愁。思悠悠,恨悠悠,恨到归时方始休。明月人倚楼。”也描写了“倚”动作,与这三首诗的情感和章法十分相似。此外,“闲倚屏风笑周昉,枉抛心力画朝云”(元稹《白衣裳》),“徙倚檐宇下,思量去住情”(元稹《遣行》),“绕廊倚柱堪惆怅,细雨轻寒花落时”(韩偓《绕廊》),“独掩柴门明月下,泪流香袂倚阑干”(杜牧《秋感》),“泪光停晓露,愁态倚春风”(许浑《金谷桃花》)等中晚唐诗歌也大量描写“倚”动作以表达对爱情的幻灭感和无奈感,而这在初盛唐诗中十分少见。

唐诗和花间词对“倚”动作描写的诸多类似说明诗和词两种文体在内容和形式上虽有很大的不同,但二者毕竟同属抒情文学,因而在描写对象的选择上具有一定的一致性,并非泾渭分明、截然不同。从历时性的角度看,诗至中晚唐对于“倚”动作的描摹和运用和以前有了较大的不同,且和词对这类动作的描绘更趋近一致。这与中晚唐以来诗歌的发展变化密切相关,陆游曾说:“诗至晚唐五季,气格卑陋,千人一律,而长短句独精巧高丽,后世莫及,此事之不可晓者。”[5]李贺、李商隐、温庭筠、韩偓等中晚唐诗人的很多诗歌还具有“都市的娱乐性的文学、女性的软性的文学、抒情细腻的文学、感情低徊感伤的文学”这些“词”文体具有的内在特质[6]。

《花间集》的艺术风貌也正是建立在中晚唐诗歌这些特质的基础上的。对“倚”动作的描摹也与中晚唐诗歌一致,多用女性口吻表达爱情的幻灭与无奈,显得一脉相承。

三、“倚”之表达从类型化到个性化:从《花间集》到宋词

专工词体或诗词兼工的词人的出现是词体逐渐独立与成熟的重要标志,他们的诗词作品对“倚”动作的描摹特别值得注意。最先脱离诗体束缚,大力创作长短句的是中唐的白居易,前引其《长相思》(汴水流)一词末句就描绘了思妇明月下、倚楼时的剪影式的形象,表现对丈夫长期不归的不尽怨恨。“以代言的手法,刻画出思妇怨女的形象,是在词境和词中形象方面对中唐词的突破,是晚唐五代哀怨靡艳词风的先声”[7]。温庭筠现存诗310余首,其中出现“倚”只有5首,季节多为春季,情感多伤感消极。韦庄是晚唐继温庭筠之后大力作词的词人,他词体的创作成就远高于诗歌,通过对比其诗词两种不同文体中对“倚”动作的描写,可窥见他对这两种文体的不同态度。

韦庄诗中出现“倚”动作的共27首,占今韦庄实存诗322首的8.4%[8],除三首写景之作外,其余均是表达对江河日下末世的感慨和对自身不幸遭际的展露,比如:

才喜新春已暮春,夕阳吟杀倚楼人。锦江风散霏霏雨,花市香飘漠漠尘。今日尚追巫峡梦,少年应遇洛川神。有时自患多情病,莫是生前宋玉身。(《奉和左司郎中春物暗度感而成章》)

江边烽燧几时休,江上行人雪满头。谁信乱离花不见,只应惆怅水东流。陶潜政事千杯酒,张翰生涯一叶舟。若有片帆归去好,可堪重倚仲宣楼。(《江边吟》)

两首诗都写诗人生逢乱世,事事不顺,并自比宋玉、陶渊明、张翰等乱世诗人,表现自己内心的苦闷和哀愁。诗中“倚楼”的动作更是诗人对自身命运无能为力、怅惘不尽的写照。而韦庄词中的“倚”动作共出现10次,除两次确指男子,一首可作男女两解外,其余7首均发生于女性身上,与诗相比情感也更加婉转隐秘:

欲别无言倚画屏,含恨暗伤情。谢家庭树锦鸡鸣,残月落边城。人欲别,马频嘶,绿槐千里长堤。出门芳草路萋萋,云雨别来易东西。不忍别君后,却入旧香闺。(《望远行》)[2]384

钟鼓寒,楼阁暝,月照古桐金井。深院闭,小庭空,落花香露红。烟柳重,春雾薄,灯背水窗高阁。闲倚户,暗沾衣,待郎郎不归。(《更漏子》)[2]454

二词都是思妇怀人之作,词中女子倚靠门窗动作的特写镜头正是寂寞凄凉情绪的突出表达,这一动作既是别后女子生活百无聊赖的常态,也是触景伤情使消极情绪不断加深的触发点。

韦庄对同一动作在诗词不同文体中的描摹刻画有较大区别,诗中的“倚”多是男性直接抒发末世悲慨和自己的不得志,而词中的“倚”多以思妇口吻表达对男子的不舍和依恋。不同的题材和情感,从一个侧面反映了韦庄的文体意识,即“赋诗言志”以抒发自身的情感志意,而供歌儿舞女演唱的词,只是用于宾客欢愉的佐餐之曲。因此,词中没有作者强烈的主观色彩,而是多展现女性的柔婉之美,缺乏诗所具有的强烈的主体意识和阔大境界,却显得吟咏不尽、余味无穷。诚如古人所言:“诗词虽同一机杼,而词家意象,亦或与诗略有不同”[9]。

词文体到宋代已成为了主流文体,宋人曾言:“唐初歌词多是五言诗或七言诗,初无长短句,自中叶以后至五代渐变成长短句,及本朝则尽为此体。”[10]起源于唐玄宗赏春景时命人吹玉笛的词牌“好事近”,因晏几道所填内容有“伴却一襟怀远泪,倚阑看”这一名句而逐渐改名为“愁倚阑”(或“倚阑令”、“愁倚阑令”等)[11]。这一词牌在《全宋词》中共有19首,有6首出现了对倚动作的客观描写,其余词作中倚之主体、客体并不明确。情感表现与《花间集》相类似,多表现春日凭栏远望的思妇,怅恨难平的情感。

王灼《碧鸡漫志》载:“今人独重女音,不复问能否。而士大夫所作之歌词,亦尚婉媚,古意尽矣。”[11]20《全宋词》中“倚”动作共出现了1841次,约占总量的9.25%,内容上也多表达此类情感。正因为“倚”动作特别适合表现女性孤寂的心理和深重的情思,因而被词人广泛地选用,凸显“婉媚”的风格。

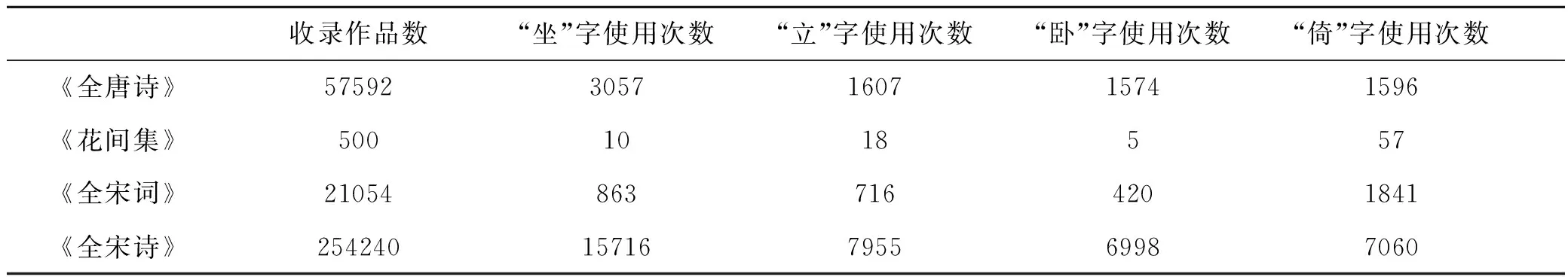

比较《全唐诗》《花间集》《全宋词》《全宋诗》中“坐”“立”“卧”“倚”等四种动作出现次数(如下表)可见:唐诗、宋诗出现最多的动作是“坐”,而《花间集》和宋词出现最多的是“倚”。

表3 《全唐诗》《花间集》《全宋词》《全宋诗》中“坐”“立”“卧”“倚”等四种动作出现次数

“倚”也可以被称为诗歌发展到晚唐五代以后带着新角度新感情的事物,它广泛而集中地出现在词中,可称为一种词的“新原质”④。

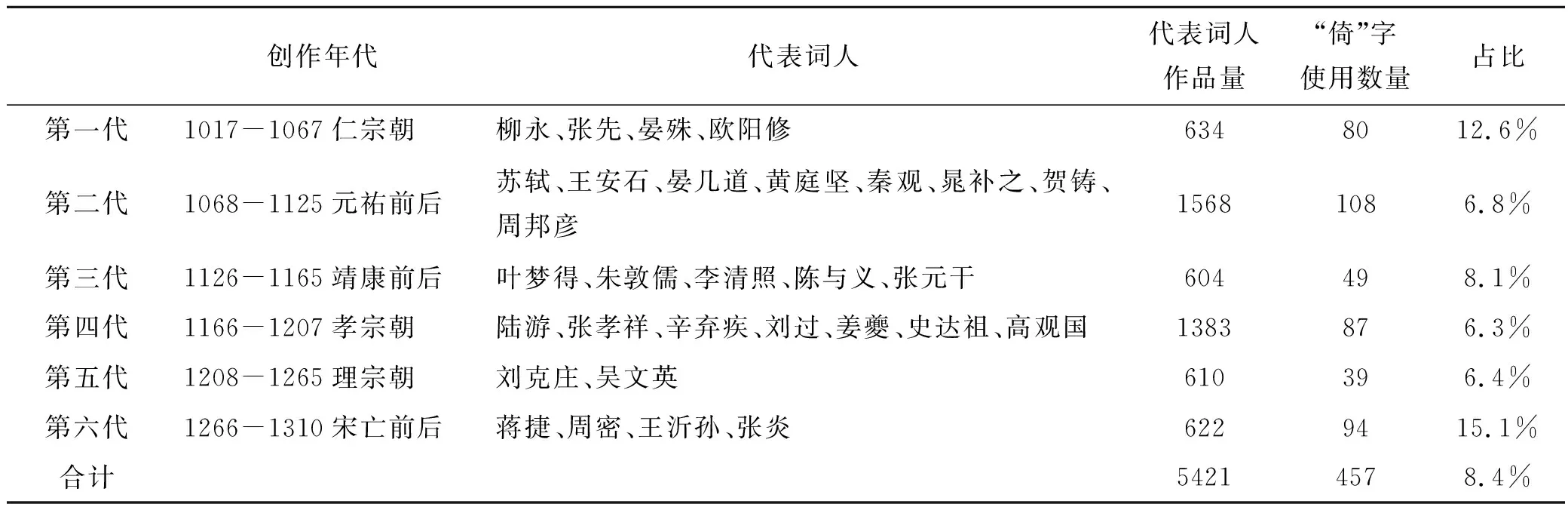

对宋代知名词人词作⑤的“倚”使用情况(见下表)加以统计分析,可知从代表词人的“倚”字使用量来看,与在唐诗的变化趋向类似,即同样是首末两代使用频率更高。在诗歌中“倚”这类具有慵懒和依赖性的动作,或有常被王朝易代之际诗人偏爱的一般性规律。

表4 宋代知名词人“倚”字使用情况

花间之后的词作,“倚”动作的抒情主人公的身份和性别模糊,情感没有局限在思妇怀人一端,视角一改花间词多客观审视描写,而更加注重主体意识的表现。南唐中主李璟“细雨梦回鸡塞远,小楼吹彻玉笙寒。多少泪珠何限恨,倚栏杆”(《摊破浣溪沙》)中,“结尾三字,亦有说不尽之意”[12]。后主李煜“独自莫凭栏,无限江山。别时容易见时难。流水落花春去也,天上人间”(《浪淘沙》)的动作描写就不是“男子作闺音”,而是士大夫自我的忧世感慨和苦痛哀歌。宋词中“伫倚危楼风细细。望极春愁,黯黯生天际”(柳永《凤栖梧》),“明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪”(范仲淹《苏幕遮》),“翠阁朱阑倚处危。夜凉闲捻彩箫吹。曲中双凤已分飞。绿酒细倾消别恨,红笺小写问归期。月华风意似当时”(晏几道《浣溪沙》),“寸寸柔肠,盈盈粉泪,楼高莫近危阑倚”(欧阳修《踏莎行》),“但倚楼极目,时见栖鸦。无奈归心,暗随流水到天涯”(秦观《望海潮·洛阳怀古》),“叶底寻花春欲暮。折遍柔枝,满手真珠露。不见旧人空旧处。对花惹起愁无数。却倚阑干吹柳絮。粉蝶多情,飞上钗头住。若遣郎身如蝶羽。芳时争肯抛人去”(周邦彦《蝶恋花》)等词中倚靠动作的主体,即词的抒情主人公极有可能就是词作者本人,历代评词、赏词之人也时常把这些词当作词人托喻之作。

以上词作都把主人公的个性和主体意识充分展现出来,柳词倚楼栏的哀愁萦绕不尽、令人神伤,范词、欧词对相思苦闷的深切感触使他们发出“休倚”“莫倚”的告诫,晏词、周词的“倚”显得更加细腻和多情。女性词人李清照少时的《点绛唇》一词中“见客入来,袜刬金钗溜,和羞走。倚门回首,却把青梅嗅。”生动刻画了情窦初开少女的羞怯心理,活灵活现。已为人妇的李清照的“倚”就带上了对夫君赵明诚的深重思念:“楼上几日春寒,帘垂四面,玉阑干慵倚。被冷香消新梦觉,不许愁人不起”(《念奴娇》),春闺独处、心事难寄之情溢于言表。这一方面说明词具有包孕密致、余味隽永的特点和强烈的张力,能让一个动作包含不同的情感体验;另一方面“倚”这个细微的动作被大量描写也表现出宋代文人细腻、感性的文化心理。

随着词体由“男子作闺音”不断向“诗化”方向发展,词也成为了抒发士大夫个人情感怀抱的重要手段,士大夫词人创作更多的不再是唐五代词的第三人称描摹叙写,而是更加偏重第一人称的主观抒情[13],“倚”动作自然也带上了词人的潇洒豪气和壮志难酬的苦闷。苏轼词《临江仙》中“家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声”、《好事近》中“烟外倚危楼,初见远灯明灭。却跨玉虹归去,看洞天星月。当时张范风流在,况一尊浮雪。莫问世间何事,与剑头微吷。”既有对人生境遇的感伤,还对人生哲理的参悟。岳飞“怒发冲冠、凭阑处,潇潇雨歇”的动作就没有慵懒和阴柔之气,还生发出了“仰天长啸,壮怀激烈”的英雄壮志。一生英雄自诩却壮志难酬的一代豪杰辛弃疾词中“休去倚危栏,斜阳正在、烟柳断肠处”(《摸鱼儿》)、“四十九年前事,一百八盘狭路,拄杖倚墙东。老境何所似,只与少年同”(《水调歌头》)、“凭栏却怕,风雷怒,鱼龙惨”(《水龙吟》)中的“倚”动作也寄寓了英雄末路和壮志难酬的感慨。

宋代词人对“倚”动作的摹写显示出柔软和刚强两种不同情感色彩,这既有时代环境变化和词体不断发展的原因,更是因为“词”文体在晚唐五代肇始时期就是《花间集序》中所明确表示的“诗客曲子词”,词作者“西园英哲”的独特身份和学养造就了骨子里的“清”,而早期词“南国婵娟”的轻歌曼舞又形成了事实上的“艳”,清和艳就是这样随着词体的发展或并行或交融[14]。正是词在早期即奠定的清艳观念,自然就使词中的“倚”动作具有相反相成的不同情感内涵。

但仍需说明的是,“倚”动作所固有的软弱柔媚的女性特点决定了在宋词中,较多出现于婉约词人的婉约之作中。以苏轼词为例,“倚”这类动作只出现了16次,仅占其331首词作的4.8%,且只有《归朝欢》(我梦扁舟浮震泽)、《临江仙》(夜饮东坡醒复醉)、《好事近》(烟外倚危楼)3首可以归为明人张綖所谓气象恢宏的豪放词。更多的还是“渐困倚,孤眠清熟。帘外谁来推绣户,枉教人,梦断瑶台曲”(《贺新郎》)、“云鬟倾倒,醉倚栏杆风月好”(《减字木兰花》)、“何处倚阑干。弦管高楼月正圆。胡蝶梦中家万里,依然。”(《南乡子·集句》)这类抒写女性深幽寂寞处境和孤独哀伤心绪的婉约词作。辛弃疾现存词629首,“倚”这类动作共有39次出现,占词作总量的6.2%,其中表现词人自身情感的词作25首,多是英雄无用武之地的无奈慨叹。这种差异或是因为辛弃疾的豪侠个性与军人身份较苏轼一个哲人士大夫相比更多一些执着和挣扎,面对人生的悲剧性愈发显得无力回天,而苏轼则更多寻求精神上的解脱和超越,身处逆境多能淡然处之。反观历来被归为婉约词人的秦观,其《淮海集》共存词90首,“倚凭偎”的动作就出现于32首,三分之一以上词作都有依赖性动作出现,词情也应然婉约蕴藉。女性词人李清照现仅存词49首,“倚”这类依靠性动作就出现在10首词中,占比高达20.4%;朱淑真现存词31首,“倚”动作出现5次,占比也达16.1%,内容上无一例外是表现女性哀愁的⑥。但诚如前文所言,宋代婉约词人词作中的“倚”大多是真实的个性化情感的袒露和表达,已和《花间集》中女性普泛的类型化情感截然不同。

以上,我们通过对《花间集》中“倚”字在统计分析的基础上做历时性深入研究,可以发现诗歌作品中小小一个字有时即能窥探出诗歌史的发展演变面貌[15],这就好比文学世界中的“蝴蝶效应”。

中国古代文学作品中有丰富多样的动作描写。白居易《琵琶行》中,江头琵琶女闻听诗人的诉说后“感我此言良久立”的动作,将作者与琵琶女同声相应、同病相怜的情感碰撞生动揭示了出来。也同时为描写第二次弹琵琶音声更加凄楚感人,为作者的再次被感动、以至于泪湿青衫做好了情感铺垫。柳永《定风波》词中一句“针线闲拈伴伊坐”的动作表现出对生活温情的默默守候,也因这种被认为难登大雅的细腻情感描写,在柳永请求帮助提携之时,被宰相晏殊严词黜退[16]。《红楼梦》的室内空间出现较多的就是“上床睡觉”的肢体动作,对人物性格塑造和情节发展都有重要作用⑦。德国文学家莱辛曾在《拉奥孔》中指出:“画用空间中的形体和颜色而诗却用在时间中发出的声音”,虽并不完全适合中国诗歌的创作规律,但启发我们关注文学作品中“时间上先后承续的事物”,因为“动作是诗所特有的题材,诗可以描写持续的动作。”[17]

注释:

① 盛雪云、吕靖波《倚楼欲语话闲愁——从〈全宋词〉“倚”字看宋代文人心理》,《乐山师范学院学报》,2015年第10期。该文对宋词中出现的“倚”字进行约略的主体、客体分类,得出该字的使用是宋代文人细腻、感性、软弱的心理作用结果,本文的统计受该文启发,但思考和分析角度有较大差异。

② 如袁行霈《长吉歌诗与词的内在特质》(见《中国诗歌艺术研究》,北京大学出版社2009年版,第330-349页),董希平《唐五代北宋前期词之研究——以诗词互动为中心》(昆仑出版社2006年版),余恕诚《中晚唐诗歌流派与晚唐五代词风》(《文学评论》,2009年第4期),叶帮义《花间词与唐诗》(《文学评论丛刊》第2期)等。

③ 尚永亮、张娟《唐知名诗人之层级分布与代群发展的定量分析》(《文学遗产》,2003年第6期)一文在不同创作数量层级的诗人中,依据历代诗选、诗评及作者别集流播情况遴选出唐代具有影响力的知名诗人,并依据诗人的生卒年、主要创作期并顾及诗歌风格的形成时间,将唐代诗人划分为七个代群。

④ “诗歌新原质”是林庚先生在《唐诗综论》一书中提出的概念。他认为:“每个时代的人们,基于特定的社会环境和文化心理,都会发现一些新的事物或新的观照角度,并从中产生新的感情,而这些带着新角度新感情的事物集中出现在诗中,便成为这一时代诗歌的新原质。”林庚《诗的活力与诗的新原质》,《唐诗综论》,清华大学出版社2005年版,第158-166页。

⑤ 王兆鹏、刘学《宋词作者的统计分析》(《文艺研究》,2003年第6期)一文将30位词人组成的宋代精英词人群划分为六大代群。

⑥ 以上数据分别统计自仇水明《东坡词索引》(华东师范大学出版社1993年版)、林淑华《辛弃疾全词索引及校勘》(北京图书馆出版社1998年版)和邝龚子《朱淑真李清照诗词逐字索引》(凤凰出版社2011年版)。

⑦ 详见张俊《〈金瓶梅〉与〈红楼梦〉漫议》(山东画报出版社2007年版,第168页);刘洪强《没有睡觉,何来梦境——谈<红楼梦>中的睡描写》(《河南教育学院学报》,2013年第6期)。