艺术设计与老城区改造:文化标签下的城市空间更新

——以“白塔寺再生计划”为例

2018-07-14周延伟

周延伟

一、引言

20世纪80年代以来,伴随着经济体制的转轨和社会的转型,中国开始了大规模的城市空间更新。“中国经济的迅速崛起开始表现出强烈的城市化激情冲动”[1]1。根据国家统计局的资料显示,1978年改革开放之初,中国的城市化率为17.92%,到20世纪末提高到30.42%,2011年达到了51.35%,首次超过了50%。2016年末最新的数据显示,中国城市数量达到了657个,市辖区户籍人口超过100万的城市已经有147个,城镇常住人口比例达到57.35%,预计2020年这一数据将达到60%。根据发达国家的城市化经验,城市化率在达到70%之前,城市化水平都会快速增长,而发达国家的城市化率普遍在80%左右。以此判断,中国的城市化进程仍将在未来很长一段时间内快速发展。正如美国经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph Eugene Stiglitz)所言,“中国经历了人类历史上速度最快、规模最大的城市化进程”[2]10,这一进程被南京大学张京祥教授称为“压缩城市化”,“即中国的城市发展需要在比西方当初 ‘自然演进’状态下短得多的时间里实现多维进程的同步转型”[2]11,也就是说,“一方面,崛起的中国必须在几十年时间内从一个前工业(前现代)社会演进成工业化、城市化高度发达的社会;另一方面,中国的城市发展几乎‘浓缩’了西方过去近二三百年城市化过程中的所有问题。”[1]1

在轰轰烈烈的城市化发展过程中,老城区的更新改造变成了难以逾越的必然选择,然而,近年来因粗放式的更新运动所造成的历史遗存破坏和社会生态失衡等问题一直为人所诟病。2016年3月,《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》正式公布,《纲要》第三十四章明确提出:“加强文化和自然遗产保护,延续历史文脉,建设人文城市”[3],因此,借用文化的符码寻找老城区的“新价值”成为了现阶段多数中国城市更新所追逐的目标。“白塔寺再生计划”就是这一时期出现的典型案例,它以2015年北京国际设计周为起点,将文化活动和艺术设计介入老城区的更新改造,并且借助2015、2016、2017三年设计周的宣传造势为人们所熟知。与此同时,2017年北京国际设计周天津分会场举办了名为“艺术·设计唤醒城市”的圆桌论坛,聚焦“艺术审美、匠心设计”在城市空间更新中的独有价值,似乎把老城区改造变成了一个纯粹的艺术设计问题。于是乎,我们不禁要问,艺术设计给老城区改造注入了哪些新的能量,它是否可以从根本上解决城市空间更新中的诸多矛盾与困境。

二、“白塔寺再生计划”与国内同类案例之比较

(一)白塔寺地区的历史、现状及再生

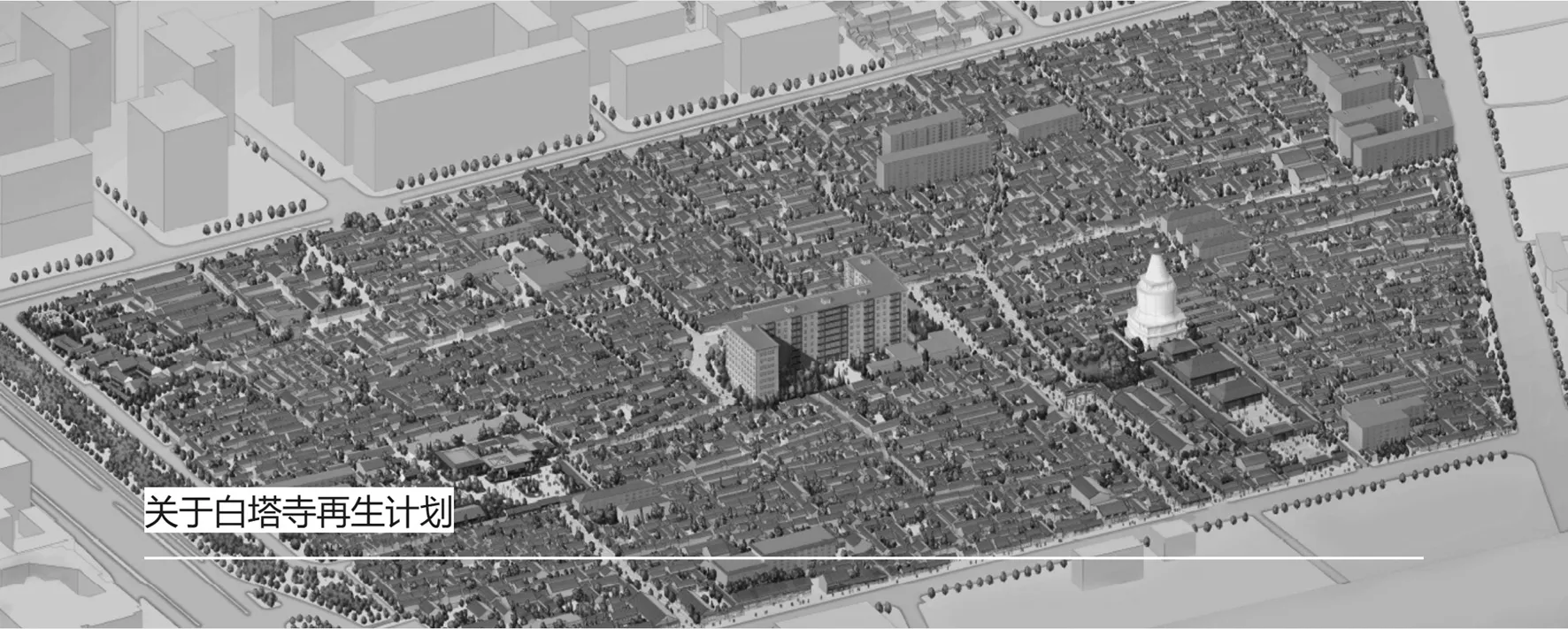

白塔寺地区位于北京老城区原西城墙脚下,东起赵登禹路,西至西二环路,南起阜成门内大街,北至西弓匠胡同和大茶叶胡同,总占地面积约37公顷(见图1)。该地区因妙应寺白塔而得名,妙应寺也因而被俗称为白塔寺。寺中白塔矗立七百余年,是中国现存年代最早、规模最大的藏式佛塔。至元八年(公元1271年),原始祖忽必烈敕令在原辽代塔基的基础上始建此塔,当是时,此地还兴建了诸多寺院和社稷坛,可见白塔寺地区在元大都时期的重要地位。明清时期,“北京城内城的西正门(阜成门)和阜成门街正对着皇城的制高点——万岁山,亦显出该地区在城市布局上的重要性”[4]16,而以此为西部端点的横贯北京内城的朝阜大街则与“旧城中轴线一起构成了旧城传统城市空间的基本骨架”[5]86;同时延续至今的地区布局、建筑样式和胡同肌理开始逐渐形成,以庙会为代表的市井文化和民间百态也日渐兴盛。民国时期,鲁迅先生曾居住于此,并完成了《华盖集》《华盖集续编》《野草》等文集和《彷徨》《坟》《朝花夕拾》中的部分文章。

图1 白塔寺地区(http://www.btsremade.com/zh)

中华人民共和国成立之后,随着首都城市的建设,许多胡同和四合院被拆除消失,白塔寺地区也成为古都仅存的最后几个低矮建筑群居民区之一。在21世纪初颁布的《北京旧城25片历史文化保护区规划》中,白塔寺地区隶属于“阜成门内大街保护区”,其中绝大部分用地属于保护区内的“重点保护区”①《北京25片历史文化保护区保护规划》当中的所有保护区均分为“重点保护区”和“建设控制区”两部分分别制订了相应的保护原则。其中重点保护区要求“根据其性质与特点,保护该街区的整体风貌”“保护街区的历史真实性,保存历史遗存和原貌”“建设要采取微循环式的改造模式,循序渐进、逐步改善”“要积极改善环境质量及基础设施条件,提高居民生活质量”。。现今的白塔寺地区犹如被现代高楼大厦包裹的文化遗产绿洲,南临国家金融中心,北面西直门商务区,西望阜成门商圈、三里河政务区,东临西单、西四商圈。虽然有着如此重要的历史文化价值,但是随着人口的涌入、群体文化及生活方式的更新与变化,区域内市政基础设施薄弱、房屋破败、交通混乱、人群构成复杂、安全隐患丛生等问题频现。白塔寺非但没有凸显出城市文化名片的作用,相反历经数百年的沧桑演变,“在旧的建筑及城市形制存在大量的物质老化问题的同时,其结构性和功能性衰退现象也日趋严重”[4]16,成为与现代城市环境格格不入的矛盾空间。

2012年底,北京华融金盈投资发展有限公司受西城区政府委托开始着手白塔寺地区改造项目,并于2015年提出了“白塔寺再生计划”这一更新模式。本模式采取协议腾退、整院搬迁的方式,即院落中只要有一户居民不同意搬迁,整院都不能搬迁,腾退的目标是到2020年疏解15%的地方人口,相关报道显示,截至2017年6月已经腾退101个整院,涉及300多户居民,接近当地人口的10%。腾退之后的空间通过引入艺术家和设计师的创意活动,吸引优质产业入驻,同时改善区域基础设施,提升居住环境,加强居民社区归属感,从而实现区域的胡同文化复兴和居住精神回归。

(二)与国内同类案例之比较

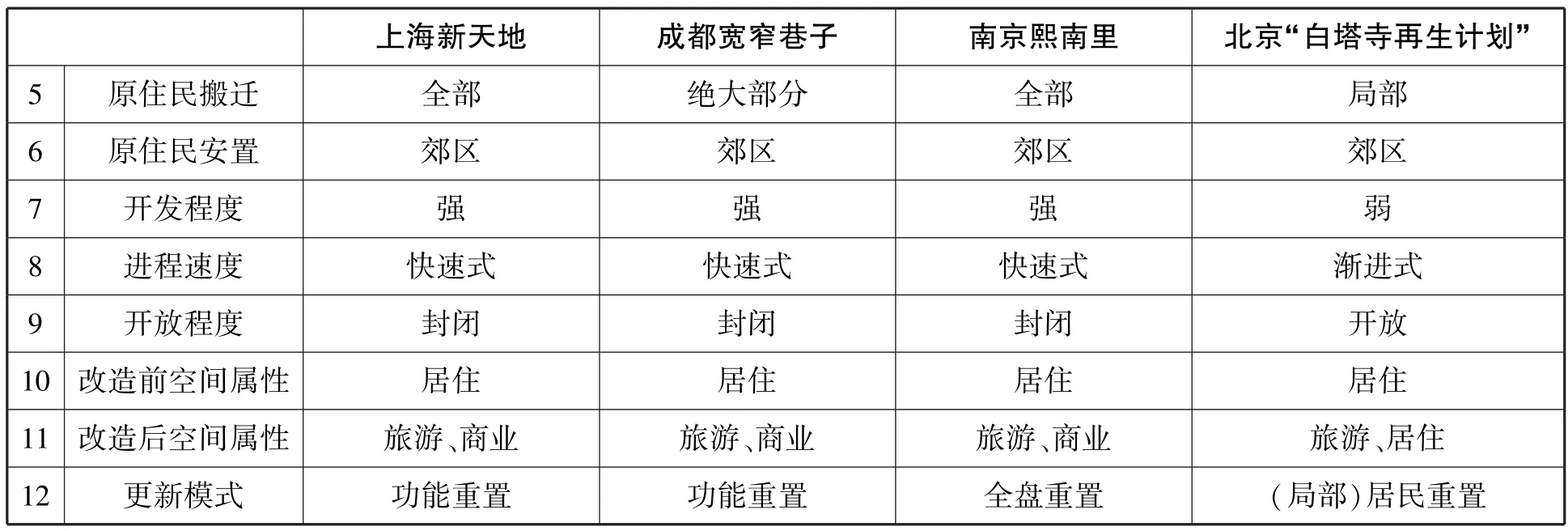

关于老城区的更新改造,国内主要有全盘重置、功能重置和居民重置三种模式①全盘重置是对原有环境进行新建,属于推倒重建、建设性破坏的一种;功能重置采用“存表去里”方式,置换内部功能,对保留建筑进行必要的维护、修缮,保留建筑外部环境,对内部进行全面更新;居民重置是对原有环境修修补补延年益寿的实践,这类改造充分尊重了历史真实性和风貌完整性,但是在实际操作中常常将原住民置换。详见:夏健,王勇.从重置到重生:居住性历史文化街区生活真实性的保护[J].城市发展研究,2010(2):134-135.,全盘重置盛行于20世纪八九十年代,属于推倒重建,建设性破坏。功能重置和居民重置采用“存表去里”的手段,是目前最为普遍的更新方式,其中开始最早、影响最大的莫过于上海新天地的成功建成,这一模式在短时间内风靡全国,成为许多城市迈向国际化的效仿目标。本部分选取有代表性的上海新天地②上海新天地位于上海市卢湾区,占地3万平方米,改造前属于上海老弄堂典型石库门建筑。1999年,瑞安集团受卢湾区政府委托,配合上海发展成为国际大都市的需求,投入14亿元进行改造。项目改变了区域原有居住功能,2001年第一期工程完成后成为上海新地标,是集餐饮、购物、娱乐为一体的时尚休闲中心,创造了一个成功的消费神话和后现代景观。截至2010年,瑞安集团在杭州、重庆、武汉、佛山、沈阳和大连完成了七个“新天地系列”项目。详见:http://www.shuion.com/chs/index.asp.、成都宽窄巷子③成都宽窄巷子位于成都市青羊区,包括宽巷子、窄巷子和井巷子三条街巷,长约400米,宽度以6—7米居多,最窄为4米,被称为老成都“千年少城”城市格局和百年元真建筑格局的最后遗存。2003年开始更新改造,改变了区域原有的居住功能,2008年改造后成为集美食、娱乐、购物、民俗生活体验、情景再现等业态于一体的商业旅游休闲街区,其中宽巷子为闲生活区,以旅游休闲为主题;窄巷子为慢生活区,以品牌商业为主题;井巷子为新生活区,以时尚年轻为主题。该项目被誉为“老成都底片,新都市客厅”的标志性城市景观。详见:廖伟华.消费主义视角下城市遗产旅游景观的空间生产:成都宽窄巷子个案研究[M].北京:科学出版社,2017.、南京熙南里④南京熙南里位于南京市老城南,是南捕厅区块改造的二期工程,占地1.23万平方米,位于清代私人住宅——甘熙故居的周边。项目将原有民住宅全部拆除,并建造“仿古”建筑作为商业用途,其目标定为南京老城南的文化特色商业街区,与新街口、夫子庙形成三点一带的南京文化消费片区。熙南里的名称是当代人所创,即把位于南捕厅的核心保护地区甘熙故居中的 ‘熙’字,南捕厅中之 ‘南’字,与传统住区名称 ‘里弄’中的 ‘里’字结合起来,改造后的街区实际上是演绎风尚生活的“城市会所”。详见:胡毅,张京祥.中国城市住区更新的解读与重构——走向空间正义的空间生产[M].北京:中国建筑工业出版社,2015:54-76.三个案例与“白塔寺再生计划”(以下简称再生计划)加以比较(见表1),总结出再生计划与其他三者的异同如下:

表1 上海新天地、成都宽窄巷子、南京熙南里与北京“白塔寺再生计划”之比较(作者自绘)

续表

相同点:四者的改造对象都是老城区的居民区;区域内都含有重要的文物保护单位和大量的历史遗存;改造前区域基础环境恶劣,物质空间衰落明显,人口密度大,社会问题突出;改造的实施均采用政企结合的方式,政府起主导作用,企业负责投资运营;改造过程都涉及了原住民的迁移,迁移的原住民大多被安置于郊区;改造的手段都是利用历史文化元素符号对城市空间进行更新;改造的目的均在于将老城区纳入城市发展的整体序列,与现代化的步伐相协调;改造后都宣传致力于地方文化的复兴,成为城市的文化名片和新地标。

不同点:在原住民迁移方面,相对于其他三者的强制整体搬迁,本案采用了自愿腾退的方式;在空间功能方面,其他三者“去里存表”,进行了功能重置,从原来的居住空间变成了商业消费空间,本案保留了大部分原有居住功能,并且通过新功能的加入,进行了局部居民重置;在进程速度方面,其他三者为快速式,通过短期封闭式的改造,以崭新的整体形象面对大众,而本案为渐进式;在开放程度方面,其他三者较为封闭,本案则较为开放,艺术设计与创意活动成为改造的亮点,吸引了人们的参与,同时新媒体手段的应用也增强了与大众的互动。

总而言之,再生计划较之以前的案例显得更为温和和人性,没有推土机式的搬迁与拆建,有的是围绕居民周边新奇的视觉美感,艺术设计可谓功不可没。据悉,再生计划包括人口疏解、院落更新改造、街区整治提升和引入文化触媒四个版块,其中后三个版块均与艺术设计有密切的关系。

三、外显的艺术设计策略

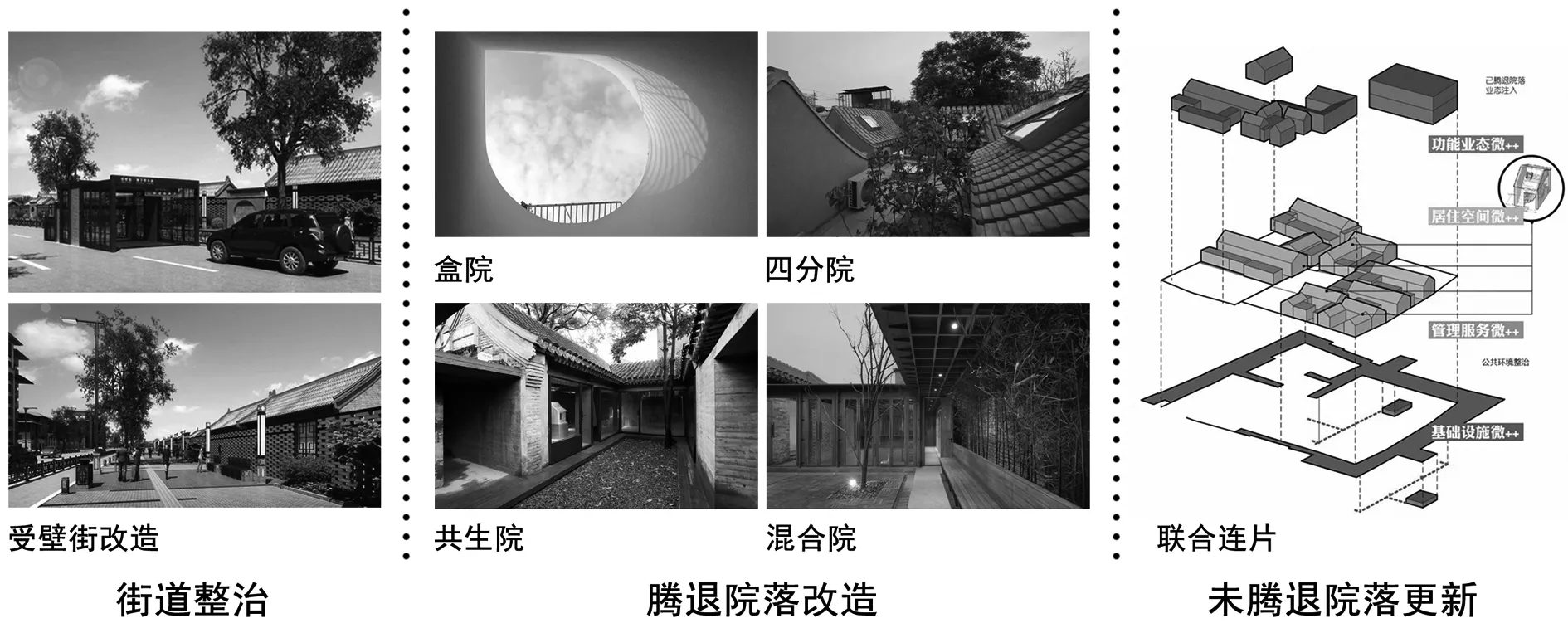

(一)基础环境的提升(见图2)

针对街区道路,再生计划进行了阜内北街、阜内大街和受壁街三条市政主干道的改善工作,以北京四合院的空间布局和特色样式为设计元素,以青砖灰瓦为主要材料和基础色调,局部点缀“福禄寿喜”“四季平安”“玉棠富贵”等传统雕饰,通过街道环境景观与立面改造、城市家具完善、道路交通组织、功能分区优化等多方面进行改造实施,力图还原古街视觉美感与历史风貌,以适应当代城市生活要求并符合商业与居住功能。

针对腾退的院落,再生计划邀请知名建筑师开展试点项目实施工作:“盒院”在保留原建筑主要结构基础上,承袭白塔印象,使用弧形设计语言和白色纹理,将院落改造成一个包括艺术家起居室、工作室、公共展厅等场所的艺术空间;“四分院”针对当今的社会结构和生活模式,将传统四合院从“合”到“分”,使每个使用者都有自己的私人空间;“共生院”通过木屋架延伸连接,将“插入式居住单元”、公共展览空间和一体化功能模块融为一体;“混合院”通过玻璃砖、竹钢等新型建筑材料对院落空间进行划分,使展览、文化活动、学术聚会、小剧场、办公等多种功能混合共生。

针对未腾退的院落,以单开间户型为模型,尝试联合连片、就地改善的模式,即基于“开间”改造和小片区“小市政”提升的微观操作单元的精细化规划、设计和管理模式,以解决老城区大市政不能引入的难题。

图2 基础环境的提升(http://www.btsremade.com/zh)

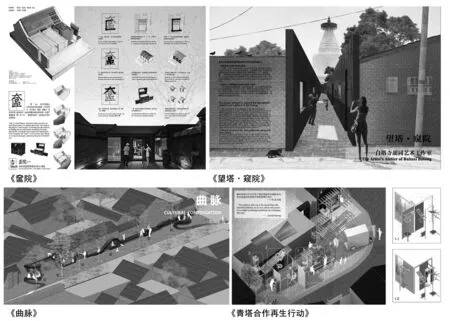

(二)创意活动的丰富(见图3)

图3 创意活动的丰富(http://bts.orciency.com/List1/及项目汇报文本)

2016年,再生计划开展了以“北京小院儿的重生”为主题的院落更新国际方案征集活动,此次大赛9名评委中邀请了4位国际建筑界知名设计师参加,共征集作品270份,最终评选出优胜作品2项。第一个优胜方案名为《奩院》,“奩”是古代汉族女子存放梳妆用品的镜箱,镜箱很小但可以通过“抽”“拉”等动作改变其形态和布局,方案以此为设计来源,在院宅中置入履式空间,如此便可根据需要灵活增减室内空间;第二个优胜方案名为《望塔·窥院》,通过墙面和地面材料、形式在室内外的混合应用,模糊了室内外空间的界限,使人能够自然地进入艺术家工作室而不显得突兀。

2017年,再生计划针对胡同公共区域的装置与构筑物、公共设施与城市家具、环境节点与景观小品等的改善,推出了以“设计市集”为主题的国际方案征集活动,最终24组作品脱颖而出。《曲脉》以统一的构筑物贯穿整个胡同,从地面到墙面,如同自然生长的一样,通过造型的变化实现立面装饰、放置物品、休息健身等不同功能;《串门》采用金属衣架桁架搭建,形成色彩鲜艳、简易廉价的胡同装置艺术,该装置可起到爬藤支架、单车停放、衣服晾晒等作用;《青塔合作再生行动》利用旧家具改造成为新的公共设施,以激发人们关于胡同日常生活的记忆和共鸣。

据统计,2015年至2017年设计周共举办了二百余场展览、活动、论坛等创意项目,吸引在地居民、知名设计师、文创爱好者等十余万人参与、交流,其中《共鸣网》(2015)、《毽子馆》(2015)、《折叠胡同》(2016)、《潜·望》(2017)等都是人们耳熟能详的创意项目。

另外,再生计划受到了《人民日报》、新华社、央视新闻网(中央电视台)、新华网、北京卫视、《环球时报(英文版)》、澎湃新闻、等47家国内媒体,Designboom、Coolhunting等20家国外媒体,21个自媒体的广泛宣传和推广,其中国内报道77次,国外报道27次,自媒体报道29次。2017年9月23日央视新闻发布的视频《有创意!他们为胡同穿“新衣”》,仅微博视频点击播放就超过了102万次,火爆程度由此可见一斑。

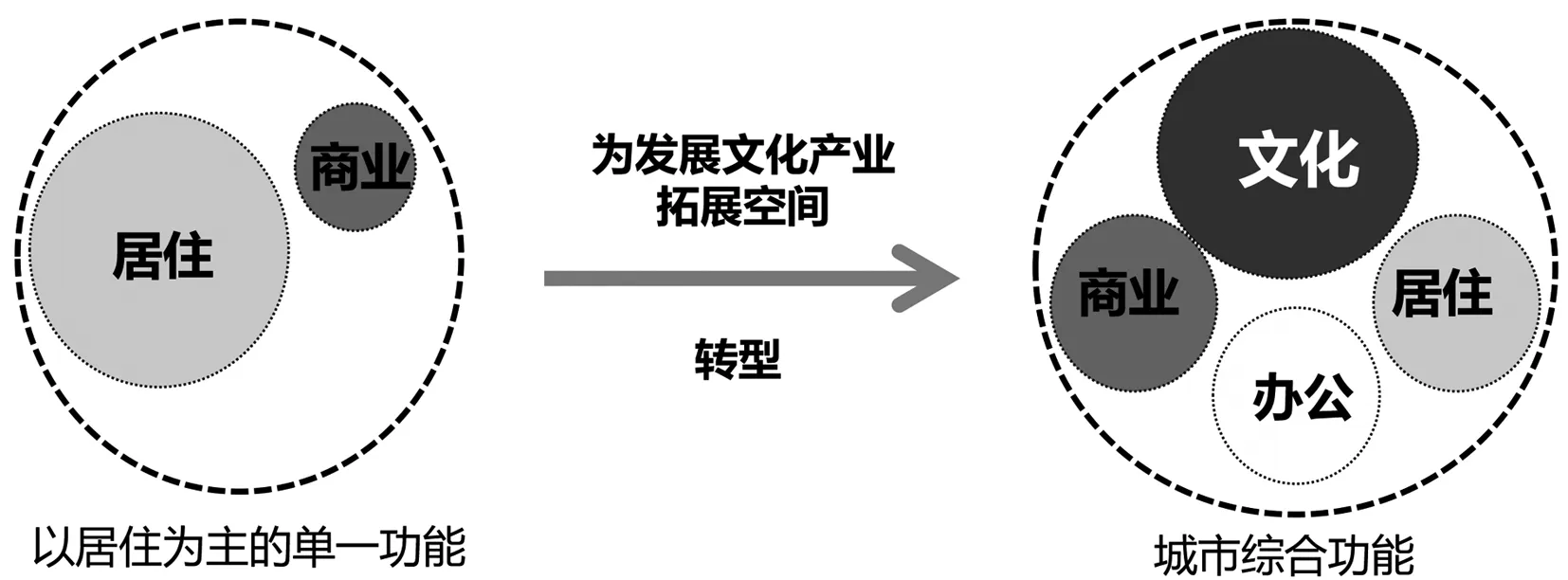

(三)艺术设计策略的实质

通过以上艺术设计策略的分析,虽然本案始终强调要“保持白塔寺片区原有居住属性不变”,并且把“文化复兴”作为更新改造的首要问题,但是实际上原来占主导地位的居住的比例明显缩小,商业的比例扩大,并且性质发生了变化,由低层次自营商业转变为高级现代商业,同时加入了文化和办公元素,构成了城市综合体,而文化明显占据了优势(见图4)。从方案本身的呈现上看,所谓“文化复兴”也并没有对传统胡同文化进行深入的诠释和挖掘,而更多的是在于新文化内容的植入,如艺术家工作室、展览馆、小剧场、文创产业孵化器、民宿等。可以说,虽然艺术设计的形式和手段千变万化,但是其实质均在于空间功能的转变。换言之,艺术设计的建构过程其实是通过新奇的、审美化的、具有诱惑力的诸多手段,塑造了美好而生动的场景,这些场景潜移默化地置换了空间的属性,成为了人们追求美好生活的物质化的目标和标准。

图4 空间功能分析(项目汇报文本)

因此,艺术设计实际上建构了美好的城市想象,老城区改造中的一些社会问题和体制性矛盾被掩盖了。艺术设计之于城市空间更新的最大杰作在于,它能在不知不觉之间把人的生活方式改变成另一种模式,把复杂的问题简单化。在这个过程中,当代流行媒介——电视、报纸、互联网等都起到了至关重要的作用,在它们的包装下,艺术设计创造了老城区改造的神话。那么,再生计划背后的运作机制是什么?较之于之前的案例是否发生了根本性的转变?

四、隐形的运作机制

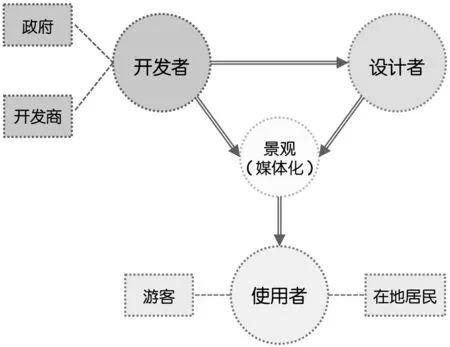

(一)参与主体及关系

以斯通(C.N.Stone)为代表的城市政体理论(The Urban Regime Theory)学者认为,在城市发展过程中存在多种利益参与主体,主要包括以政府(权力)为代表的政治性组织、以企业精英(市场)为代表的经济性组织和以社会团体(市民—选民)为代表的非营利性组织,三者之间的相互作用对城市发展策略的形成、实施起到了重要的作用。该理论被认为是“用来分析城市再开发项目内部及围绕地方政府的各种力量之间联合关系的重要理论,从而阐释城市再开发过程中的动力机制。”[1]11中国的规划学者和城市设计专家常借鉴此理论分析在中国转型背景下政府、市场、社会等诸多力量在推动城市发展过程中的相互影响。

参考此理论模型,再生计划的参与主体可以分为开发者、设计者和使用者,开发者包括北京西城区政府和北京华融金盈投资发展有限公司,设计者包括艺术家、设计师以及各种创意活动的组织者,使用者包括游客和在地居民。三者通过白塔寺地区的景观①“景观”(landscape)的概念,可以分为三个方向:其一,作为视觉美学意义上的概念,与“风景”“景色”同义;其二,作为地学概念,与“地形”“地物”同义;其三,作为生态学概念,是生态系统的功能结构。本文所论及的景观主要侧重于视觉审美层面。详见俞孔坚《论景观概念及其研究的发展》,见俞孔坚景观:文化、生态与感知[C].北京:科学出版社,1998:3-7.发生联系,这一景观既包括实际存在的景观,也包括由视觉和文字构成的媒体景观,在很多情况下,媒体景观更为重要,它往往能起到规训使用者“期待视野”的作用(见图5)。

图5 参与主体及其相互关系分析(作者自绘)

随着社会主义市场经济体制的不断完善,地方政府从社会福利的提供者逐渐转变为市场化的经营者。正如20世纪八九十年代大卫·哈维(David Harvey)对西方国家的描述那样,城市管理模式从凯恩斯的管理主义转向新自由主义的企业化治理[6],这种新的模式以市场为导向,以依赖于市场化、私有化的方式追求城市经济增长与竞争力重构。因此,城市空间更新从过去的公益事业,变成了可市场化经营的领域,从而助长了地方政府遵从市场逻辑,进行企业化运作,将作为城市资产的老城区最大限度地价值化的冲动。不管是过去的上海新天地、成都宽窄巷子、南京熙南里,还是现今的北京白塔寺,均反映了城市空间商品化的实质。开发商以追求经济利益为根本目标,但是作为国有企业的北京华融金盈投资发展有限公司具有双重属性,一方面保有了政府分支的性质,与西城区政府保持合作关系,另一方面具有了市场性质,通过一些开发、经营项目使企业获利。由此构成了政企联合的开发主体,在这个主体中,“国有资本的双重属性决定了权力依赖国有资本可以最大限度地配置垄断资源,进而最大限度地实现政府的战略意图;国有资本依赖权力更易获得空间生产的优先性,但又不得不屈服于权力的规制,即更好地服从权力设定的限制。”[1]67

相比之前的案例,再生计划中,设计者的力量构成了最重要的外在显现,艺术家、设计师、创意策划师等专业技术人员以专家的身份介入项目运营,通过自身的专业技术影响开发者的相关决策,但是不管视觉效果如何绚烂夺目,也只是组成整体的一个个单元,正所谓“皮之不存,毛将焉附”。开发者和设计者的共谋建构了一个特有的话语体系,无论是“历史文化保护”“胡同文化复兴”“人口疏解”“共享未来”“新邻里关系”等均成为城市空间更新的话语背景。福柯(Michel Foucault)认为话语具有压迫性的力量,是“实施主体施加于承受客体的一种作用力,象征着一种权力关系,是一种软暴力。”[7]92权力通过政策性文件、媒体的广泛传播将自己对空间的理解植入大众的日常生活中,并让使用者产生惯性思维,认为艺术化的更新方式是一种合理的实施途径。方案虽然提倡居民自主的社区改造,但也是出于开发者和设计者的构想,缺乏非营利性居民团体的参与,而游客则更易受到媒体的吸引加入观光的行列。

(二)文化的空间生产

通过对参与主体及其相互关系的分析可以发现,再生计划并不只是一个单纯的物质环境的改变,它还是一个社会力量博弈的产物,其中政企联合的开发者明显占据了强势的地位。莫洛奇(Harvey Molotch)和洛根(John Logan)认为增长机器理论(Urban Growth Machine)是围绕城市空间更新建立起的以政府为代表的权力和以企业为代表的资本之间的紧密关系,这种关系使地方民主参与机制难以得到有效执行。这一理论的最重要之处是揭示了城市空间具有的双重价值,“使用价值是空间的实际使用者在使用过程中所体现和追求的价值;而交换价值则是城市空间或土地通过市场过程获得经济利益。”[1]10正如列斐伏尔(Henri Lefebvre)的空间生产(production of space)理论所揭示的那样,“空间不仅仅是社会关系演变的静止的 ‘容器’或 ‘平台’,相反,当代的众多社会空间往往矛盾性地相互重叠,彼此渗透。”[8]8每个社会都有与其生产方式相适应的空间生产模式,并且生产出与之相对应的空间。在列斐伏尔看来,资本摧毁原有的空间使用价值来实现自由流动。对于开发者而言,城市空间的交换价值超过了使用价值,需要通过改造更新实现向空间交换价值的转变,而文化作为“引诱资本之物”(lures for capital)[9]128,巧妙地为资本营利提供了掩饰,成为开发者攫取交换价值的手段。

在本案中,空间更新被打上了古都特有的文化标签,实现地区文化的复兴和更新的独特性是开发者的口号,但是马克思(Karl Heinrich Marx)指出“商品是天生的平等派和昔尼克派”[10]104,作为商品的城市空间体现了资本均质化的特征,越是稀缺的资源在资本的运作下越是变得不特殊,资本通过对稀缺性的控制实现垄断。正如东方巴黎印象之于上海,巴蜀文化之于成都,民国文化之于南京,胡同文化之于北京,文化的特殊性使资本给城市空间赋予了更多的剩余价值。换言之,城市空间为自己披上了地方文化的外衣,以展示其特殊性,从而借助文化来获得更多的资本增值,而艺术设计活动丰富了文化的展示形式,逐渐将文化演绎为各种空间符号。哈维认为艺术实践在后现代状况中最为重要的方面是“对外表而非对根源的依附,对拼贴而非对有深度的作品的依附,对附加的复述形象而非对经过加工的外表的依附,对崩溃了的时间与空间而非对牢牢获得的文化复制品的依附。”[11]85在这样的背景下,国际流行的艺术设计方法和样式、现代的材料和工艺与历史建筑得以共生于同一空间之中。白塔寺地区也成为了一个历史名称、传统文化、新型空间、现代消费拼贴出的后现代文化景观。这一景观类似于列斐伏尔所说的纪念性空间(monu⁃mental space),是差异化外表下同质性的空间,是全球国际化大都市彼此之间的镜像。

(三)绅士化的趋势

绅士化(Gentrification)又被称为中产阶层化,从1964年由格拉斯(Ruth Glass)提出以来,一直被视作是西方发达国家城市中心区更新中空间重构的结果。以美国城市历史发展历程来看,工业革命后城市发展先后经历了城市化、逆城市化(郊区化)和再城市化的过程。逆城市化伴随着城市中心区的衰落和中产阶级的外迁,于是美国政府开始启动一系列城市复兴的措施,逐渐恢复和完善中心城区的功能,吸引中产阶级的重新迁入,而原来居住在中心区的中下层人民外迁。由此判断,绅士化具有两个重要的特征:“一是邻里的物质性改善,二是穷人的搬出和富人的搬入”[1]14。当代的绅士化被认为是绅士化的第三次高潮,具有全球化的趋势,同时也已超越了居住领域,向商业、消费等领域发展,被称作“超级绅士化”(supergentrification)[12]。

在这一层面上看,再生计划中,无论是院落的更新改造,还是街道的整治提升,实际上都是通过艺术设计和创意活动,塑造出的一个时尚、高端、富有活力的国际化的空间环境,这种空间环境迎合了中产及以上阶层人士的需要和品味。以腾退院落改造为例,不管是变成艺术家工作室的“盒院”,还是居住与展览功能并存的“共生院”,亦或是保证私人空间的“四分院”,都是拥有一定身份、地位和物质条件的人才能拥有的居住环境,并不适合于在地居民。同时,正如列斐伏尔指出的那样,更新后的白塔寺地区是一种提供各种情感体验和感官刺激的基于历史文化的体验性商品,“如同工厂或工场里的机器、原料和劳动力一样,作为一个整体的空间在生产中被消费。”[8]50让·波德里亚(Jean Baudrillard)在《消费社会》一书中写道:“消费系统并非建立在对需求和享受的迫切要求之上,而是建立在某种符号(物品/符号)和区分的编码上。”[13]50尤其是对于游客而言,旅游作为一种消费行为是建构自我阶层与身份认同的重要手段,“人们从来不消费物的本身(使用价值)——人们总是把物(广义上的角度)用来当作能够突出你的符号,或让你加入视为理想的团体,或参考一个地位更高的团体来摆脱本团体。”[13]34因此,空间环境无形中成为了一种身份的划分,游客只有具备了相应的身份,才有可能享有这样的环境,而一旦游客进入了空间之中,也自然会与特定的形象相联系。

另外,对于留下来的居民而言,环境的改善和低层次业态的消失意味着物业价值将获得极大的提升,居民的生活状况将发生什么变化,是否会受到区域新功能的压力,需要根据再生计划的进展持续关注,不能贸然定论;而迁出的居民虽然居住条件得以改善,但被安置到五环以外,交通成本将显著增加,也不可能再获得原居住地土地升值后的利益分享,实际上可以看作是城市发展过程中被边缘化的弱势群体由城市中心转移到城市边缘的过程。

综上而论,“白塔寺再生计划”与上海新天地、成都宽窄巷子、南京熙南里等都可以称为文化式城市空间更新,其本质都是权力与资本共谋的空间生产的结果,而再生计划只是利用艺术设计的创意形式使这一过程变得更加隐蔽。关于这类改造案例,常有“仿造”、“虚假”等批评之声,那么,应该如何看待这种更新模式,是排斥还是鼓励?艺术设计工作者在其中应该发挥什么作用?

五、动态城市下的空间更新

老城区的更新改造与城市历史遗存的传承密切相关,归根结底,这是一个发展和保护之间的矛盾问题。巴思(Bath),作为英国乔治王朝时期(公元1714—1830年)城镇幸存的典范,“倘若严格执行正常的标准,是必须要重建的……市中心的居住需要却在不断下降,不合标准的住房一直被贫困的老龄租户占据”[14]11,这种状况与白塔寺地区如出一辙。面对这样一座古老的城市,美国著名的规划学家凯文·林奇(Kevin Lynch)指出:“要么就展开大规模重建以满足新的需求,当然这一定会伤害巴思的城市特色。要么就以巨额补贴保护这座城市,……迄今尚未找到其他的不摧毁现有景观就能成功改造市中心的方法。”[14]12

关于历史遗存,林奇还认为,“由于我们将对历史的焦虑聚焦在少数神圣的地点,而这些地点视新建设为洪水猛兽,我们因此遭遇了多重困境;日常生活不断撤离,留下一个物品的墓地;旅游者数量猛增,使古迹无法维持 ‘原先的风貌’;被保护之物困囿于时间之中,以至于显得独特而稀奇。”[14]246在学界,城市历史遗存的概念先后经历了纪念性单体建筑、历史城区/历史街区和城市遗产三个阶段,随着范围的扩大,博物馆式的静态保护模式也逐渐发生了变化。2011年,联合国教科文组织提出了“城市历史景观”(Historic Urban Landscape)的新理论,被认为是指导历史城市在面临保护和发展时的一种整体性方法。该理论最大的意义在于承认了城市的动态变化。因此,不是简单地阻止发展、拒绝开发,而是将城市遗产纳入城市的总体发展方向,根据城市的特征控制城市变化的速度、内容和规模。也就是说,即使停止一切开发活动,城市的变化也在时刻发生,不以人的意志为转移。“时间的流逝感比遥远历史的表面知识更有价值、更加深刻和迷人。新的事物总是被创造,老的事物应容许他们随风而逝。”[14]246当然,这并不是要对老城区改造采取完全开放的态度,“与其不知变通地膜拜过去,不如对变化进行管理,为了现在和未来而积极地利用遗存。必须对过去加以选择和改变,在现在的环境中重塑过去。”[14]67

在此基础上,一方面,应该承认权力和资本在中国当代城市空间更新中的巨大作用,如哈维所言:“中国在过去30年吸收并创造了大量的剩余资本,现在中国迫切需要为其剩余资本问题找到 ‘空间解决’办法”[15]XVI,而文化活动和艺术柔化了资本的运营,为这一模式提供了美丽的装饰,高档化、文化创新和环境的更新换代成为城市活力的重要体现;另一方面,应该明确许多传统和过去是依据当下的需要被人为发明或建构的,如埃里克·霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)所说:“‘被发明的’传统之独特性在于它们与过去的这种连续性大多是人为的(factitious)。总之,它们采取参照旧形势的方式来回应新形势,或是通过近乎强制性的重复来建立它们自己的过去。”[16]2

因此,艺术设计工作者及相关的专业技术人员应当明晰自己在整个城市空间更新运作机制中的位置,精于研习,“如果老环境优于新环境(有时如此,有时并不),那么就必须对老环境加以研究,发现那些优秀的品质,以便能够以新的方式实现它们。”“在管理老地区的更新改造时,应重点找出遗存建筑的现值,并在新建筑设计中争取达到或超越这些品质。”[14]59另外,作为“公共利益的代言人”[17]94,艺术设计工作者有义务“承担责任来满足人民的需要”[17]94,在设计时更多考虑最小受惠者的利益及他们的空间需求,使城市空间更新更趋于合理化,减少一部分人对另一部分人空间权益的剥夺,支持和促进非政府组织(NGO)和非营利组织(NPO)的完善,使全盘重置的破坏性做法不再发生,从而以物质的形态呈现对城市空间的乌托邦式想象。