试论声乐发声法在越剧演唱中的运用和实践∗

2018-07-14金彩芳

金彩芳

越剧发源于嵊县,发祥于上海,流传于全国乃至世界,是中国第二大剧种。作为浙江的地方戏,越剧走过了田间小调、落地唱书、小歌班、女子越剧等历史进程,在经历一百多年的岁月洗礼后,其表演形式及音乐特征都发生了不小的变化。目前,唱腔流派纷呈,风格各异,已发展出范、王、傅、徐、吕、金、尹、陆等十三大流派。如何将老一辈艺术家的精华更好地传承和发扬,提高越剧演唱水准,是我们值得思考的问题和应尽的责任。

反思当下越剧发展现状,流派虽多,但演唱技艺却不尽如人意,而要在这方面有所提高实属不易。很多越剧演员在演唱方法上存在着诸多问题,如音域不够宽阔,声音不够通透,音色不够优美,喉头僵硬,声音挤压,唱到高音时还时常出现破音或绵羊音,甚至音准出现偏差,等等。造成这些通病的原因,关键还是因为一些基础性的问题没有得到妥善解决。试想,一个演员连最起码的声音都没练好,何谈深情演唱、传情达意?遑论舞台表演、人物塑造?

声乐作为一个概念,来自于西方,传入中国已近百年历史,它以非常科学的方法解决了呼吸、发声、咬字三大难题,形成了较为成熟的规范和完善的体系,相形之下,越剧还相对滞后。在演唱方法上,越剧完全可以借鉴声乐的部分科学发声法,借他山之石为我所用。当然,越剧作为一种传统艺术,有其独特的风格,在发声、发音上有着较为严格的要求,尤其是流派风格和发声位置以及唱法皆有繁复的联系,因此,在发声方式、方法上须特别谨慎,在借鉴科学发声方法时,切忌原搬照套,需懂得删减,掌握分寸和火候,要巧妙地将两者结合起来,既不失越剧风格又能通过科学发声塑造出属于越剧的好声音,这也正是本文要义。

一、越剧的发声及原理

首先,使学生了解人体的发声器官,清楚各个器官所处的位置,如:横膈膜、腰、腹、丹田、声带、喉咙、咽壁、口腔等的分布。只有明白了发声器官所处的位置,才能进一步去理解这些器官与声音塑造及演唱的关系,掌握如何使各个肌肉群组和器官正确配合,从而达到理想的声音效果。通常我会将人体演唱器官结构图贴在琴房,让学生直观地了解各个器官的分布。

其次,让学生明白声音的好坏与气息的支持是密不可分的。我国的声乐传统理论论述:“夫气者,音之帅也,气粗则音浮,气弱则音薄,气浊则音滞,气散则音竭”。善歌者,必先调其气,因气乃声之本,气息对于声音的塑造和演唱,就如建造高楼与打地基的关系,只有扎扎实实地打好地基,万丈高楼才能稳固坚实。

(一)气息练习法的引用:

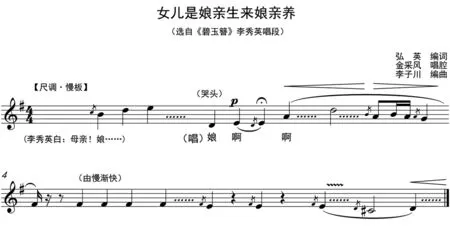

胸腹式呼吸:要求学生系上腰带,自然地深吸一口气后(吸气要保持柔和平稳,像闻香水时的轻柔),可感觉横膈膜处微微扩张,胸腔向两侧张开,使气息保持在横膈膜及腰部,停顿2秒钟,开始呼出。这条练习能为越剧演唱做好吸气、储气的准备,使演员在表演时能轻松的运气和演唱。学生中常常会碰到一句略长的唱腔没唱结束就已经断音断气,例如《碧玉簪·归宁》娘啊……

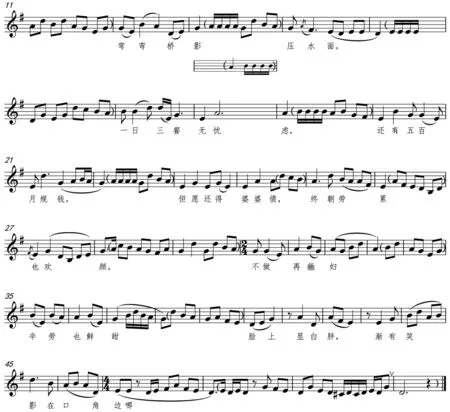

谱例1:

图1 赵桂庆《中国越剧教学读本》,浙江古籍出版社2012年,第113页

这句起调演唱特别容易出现气息不够用,唱到一半失声,关键原因就在于呼吸方法不当,通常出现的错误呼吸有锁骨式和肩式呼吸,因为这两者吸气法吸入的气较浅,基本保持在肩膀和上胸,并且上胸起伏较大,也影响外观优美。吸气时,胸上部最好保持不动,因为大幅度耸肩抬胸都将影响气息的位置,使吸气过浅,从而导致气息无法长时间持续送出。这种长时间的呼气尤其重要,它是声音支撑的来源,只有打好吸的基础才能保证呼的流畅,而采用胸腹式呼吸法有助于演员保持气息的深度,为演唱长句唱腔做好铺垫作用。

叹气式呼吸:吸气僵硬与耸肩等毛病是越剧演员中出现的常态,演唱时喉头僵硬不松弛也是演员中的通病,为使学生找到正确的吸气方法,故采用声乐中的叹气式呼吸法,先叹后吸,这条练习能使学生在放松状态下叹气,吸气,这种吸气不仅自然,吸入肺部的气也较深,并在练习时没有紧张感。这条练习尤其适合演唱时身体僵硬,呼吸紧张的学生,在练习唱腔和戏曲发声时可多做练习,养成轻松吸气的好习惯,为演唱前做好必要的准备,为越剧演唱打下坚实的基础。

呵欠式吸气,用打呵欠的方式使口鼻同时吸气,因为呵欠时口腔自然的打开,软腭和硬腭也积极抬起,但要注意的是在练习时嘴巴不能像呵欠时张的过大,要略微收敛,吸气时更不能发出声音。很多越剧演员之所以演唱的第一个字或第一句唱总是不在状态里,咬字不实,音色不美,音高不畅,不能一开口直接达到最佳状态。最大的原因就是因为吸气与演唱时交接的那一刻,口腔内部没有做好积极的准备,而呵欠式吸气解决了越剧演唱前不积极的口腔状态,使开唱前迅速做好演唱所需的规定动作,为口腔发声做好充分准备。我们常听声乐老师说保持吸气状态就是正确的发声状态,越剧演唱完全可以借鉴此方法为越剧演唱所用。

快吸快呼:俗称“狗喘式呼吸”,这是一种快速吸气和快速呼气的方法。大家应该看到过炎热的夏日,狗张嘴吐舌快速喘气的模样,这种呼吸法节奏均匀,速度快,横膈膜力量很强,不僵硬。事实上,快吸快呼法也可应用于越剧练声,以促进越剧练声中呼吸状态的调整。越剧表演时动作幅度较大,张口呼吸容易口舌干燥,影响声带闭合,因此可以在呼吸时将大开口改为小开口,口鼻同时呼吸,在力度上改为轻吸重呼,呼吸节奏和横膈膜力量采用狗喘式。这种呼吸法,主要是为了锻炼学生的快速喘气、换气,增强腹部力量,使腹部快速地颤动,在快而强的演唱节奏里能使气息应付自如,声音通畅。这条练习,在越剧的快板唱腔中尤其受用,如:旦角吕派唱腔《陈三两·骂堂》一折:

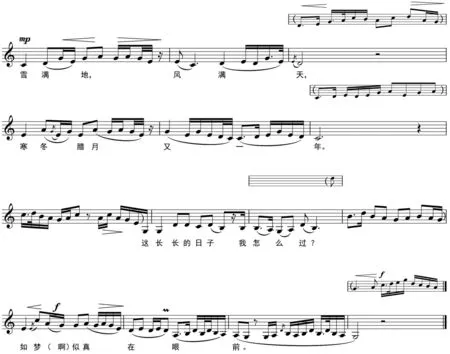

谱例2:

图2 苏进邹《吕瑞英越剧唱腔精选》,上海音乐出版社2015年,第21-22页

“我骂你这利令智昏、欺弱扶强、数典忘祖、愧天愧人丧天良怎对得起啊……”使用的是越剧中的快板,这一小段唱腔要求一字一板、字字清楚、声声有力、掷地有声,要求一口气完成以上唱词,再接一个爆发式延长高音,以表达主人公“气、怨、愤、恨”的激动心情,因此对演员的气息控制和急速换气呼气的把握上有严格的要求。

快吸慢呼与咬字结合练习:采用声乐练习中的快吸慢呼法结合越剧咬字练习可使越剧念白达到事半功倍之效果。在快速吸气,储气的基础上,进行越剧咬字练习,使呼吸与咬字密切配合,此练习不但能增强气息的长度,更能锻炼越剧演员“口、齿、唇、舌、喉”的灵活度。例如:语音练习中的“毕毕佰佰、毕毕佰佰、劈劈拍拍、劈劈拍拍、密密麻麻、密密麻麻、别别白白、别别白白……”[1],这一练习能帮助演员更好地应对一些特殊唱腔。如:《双玉婵·菱花镜》选段中“陷我受苦,误我终身,害我瓢泼单身只影,无依无靠、冷冷清清、凄凄惨惨、孤苦伶仃、桩桩恶果全怪你全怪你全怪你……”

谱例3:

图3 周伟君《越剧唱腔》,中国戏剧出版社2010年,第288页

这是一段旋律式清板念唱,由慢渐快,一气呵成,要求学生在开口前做好迅速的气息储备,在念唱时做到激情饱满,口齿清楚,声在气中,气在声中,气声融为一体。若气、声中有一者未达到要求,将会导致整段念白飘浮不实、咬字不清、音色暗淡,甚至影响脸部表情。气乃声之本。因此,将科学发声中的呼吸练习与越剧演唱咬字相结合,对越剧演唱有着积极的促进作用。

(二)真假声的练习

越剧的主要音域,基本处在小字组G与小字二组B之间,演唱时真假声的切换较为频繁,因此,真假声的正确运用是越剧演唱的一项基本功。尤其当人物表现激动情绪时,往往会出现一些跳跃性或爆发式的高音。很多演员在这时,往往容易出现破音或真假声转换脱节、从而导致喉头紧张、表情扭曲、声音挤压、音准偏差,久而久之便不敢演唱、害怕演唱,造成一定的心理压力,但凡碰到高音就浑身紧张。而运用科学发声方法中的部分练习曲及方式方法可帮助学生解决此类难题。

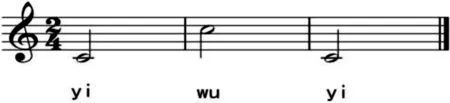

1.通过八度跳跃性发声练习曲来练习真假声的切换.如:小字一组的C1至小字二组的C,再回落到小字一组C音,用yi或wu来演唱,以此半音半音往上练习。

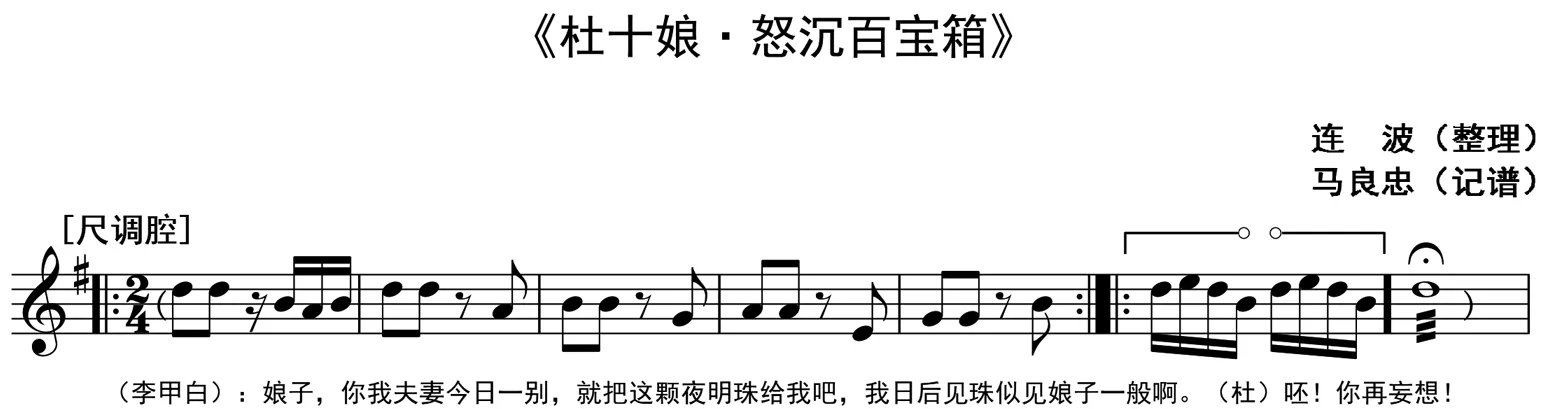

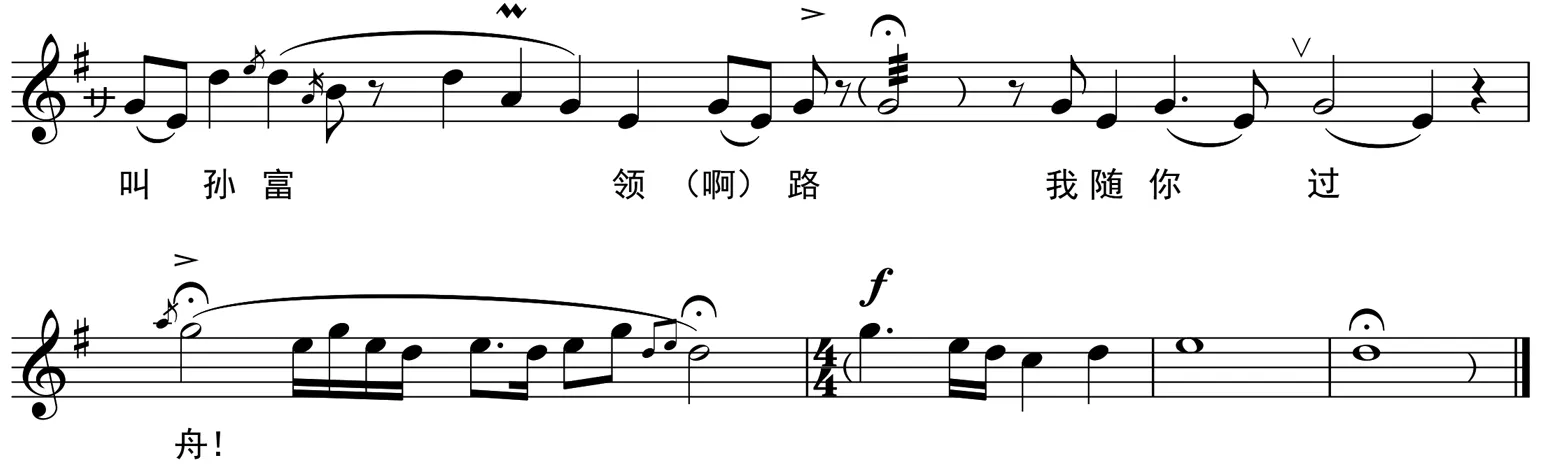

小字一组的CDF三个音为真声区(就美声女高音而言),再往上走就是假声区,这条练习着重练习真音转假音,假音转真假音。需要注意的是每个音符之间要控制好气息,使腰部、横隔膜、丹田做到合理配合。尤其低音转高音时,气息送出时要均匀,不能用力过度,也不能不用力,演唱高音时横隔膜要撑住,小腹微微收紧,音越高,横隔膜的张力与小腹的收缩力就越明显。同时,气息要往下沉,声音往上走,形成一种反方向对抗的力量,口腔要打开,软腭抬起,下巴放松,小舌头要像铃铛一样挂起。声音位置在眉心之间,想象嘴巴长在眉心之间在发出声音。在高音回落时声音和气息依然保持这种状态,切忌松懈,尤其是气息,因为气息不当将直接影响声带闭合,而声带的松紧直接影响声音的品质。越剧旦角中常见且相对较容易唱的音是“yi”或“yu”,而开口音“a”或“o”却较难演唱,因此,可通过以上八度的练习曲来练习越剧中常见的“yi音”和“yu音”在练好“yi”或“yu”的同时,再增加开口音“a”或“o”的练习,这条练习对于旦角唱腔中的女高音演唱尤其受用。例如《杜十娘.怒沉百宝箱》中最后一句高音,叫孙福领路我随你过舟……

谱例4:

图4 马良《傅全香越剧唱腔精选》,上海音乐出版社2013年,第140页

这句唱腔的最后两个字是跨十度的高音演唱,这在越剧演唱中虽不多见,但却是极为精彩的一句。

2.缩小发声点:通过最简单的气泡音练习,来放松喉头。这是一种最自然的状态,可以使学生毫不费力地发出声音,喉头也处于非常松弛的状态。当能做到自然地发出气泡音后,再找一个小点逐渐地转换成声音,发“yi……”,声音稳定后,慢慢由低音转向中高音,气息下沉,保持稳定,耳根和嘴角略微上提,保持积极状态,通过缩小发生点,来达到声音的和谐统一。

3.音阶练习:通过简单的一二三度音来寻找真假声的变换,因为小度音上升时相对简单,声音切换的间隙不会太大,因此可通过由简向难螺旋式的演唱来达到真假音的过度,例如:

用“mi、ma”半音半音地往上走,当找到气息支点后,声音保持统一稳定,喉头与颈部肌肉需呈放松状态,切忌猛然用力喊叫。在真声与假声结合点时,要适当地调整发声支点,声音不可太响,要柔和地过度,切忌猛然发音、高声喊叫。使喉头肌肉在松弛的状态下,逐渐适应声音的延续。其中要注意的是,到低音时整个状态不能松懈,否则将导致声区和声音的变动,较难达到声音的完美统一。[2]98比较理想的状态是是“一个声区”如果可能,应该平稳一致地发出所有音高,而没有“断裂”或“裂隙”。越剧演唱也同样需要声音的和谐统一。

4.越剧讲究美感的体现,练声时,要注意形象美,“眉、眼、口、脸”的表情至关重要,不能只重声音,不顾表情。练声时,需注意脸部肌肉与口型的美观,尤其是旦角演员要特别注意口型的美观。古代女子以“笑不露齿,行不动裙”为仪态之美,试想扮演一个古代仕女时,如果张牙咧嘴,又怎么能塑造好一个仕女形象?因此,在练声时,要让学生注意外口腔不可过大,以打开内口腔来进行声音的训练,还要注意口型不能下挂、歪、斜,牙齿也不能全排露出,最好只露出二分之一。以上这些问题都将影响到口型的美观及声音的悦耳。

二、越剧教学中的发声与演唱练习

在日常教学和表演中不难发现,学生练声时声音通畅无阻,而演唱时声音又挤又累,发声时的好状态无法应用到演唱中来,有时咬字行腔也不稳定,不但好声音不见了,而且表演也受到影响。

究其原因为三:其一,气息练习巩固不够;其二,越剧本身的特征。越剧是“唱、念、做、打、翻”为一体的表演艺术,演唱时必定配有动作、台步等表演,气息必然要消耗过半;其三,在表演时,对于气息的运用关注度和和思想不能集中。种种分心,导致气息无法把控,支点不稳。气弱,则声音受阻。

因此,对于越剧学生来讲,除了原地站立式练声外,还要另加一条:行动式练声(边走边唱)。越剧表演是动态的过程,是“唱、念、做、打”,“手、眼、身、法”为一体的综合表演,而不能像练声时稳稳地站立在原地演唱,因此给越剧演员的演唱增加了难度,而行动式练声则有助于学生快速适应表演所需的演唱,这是一种实践性最佳的练习方法。

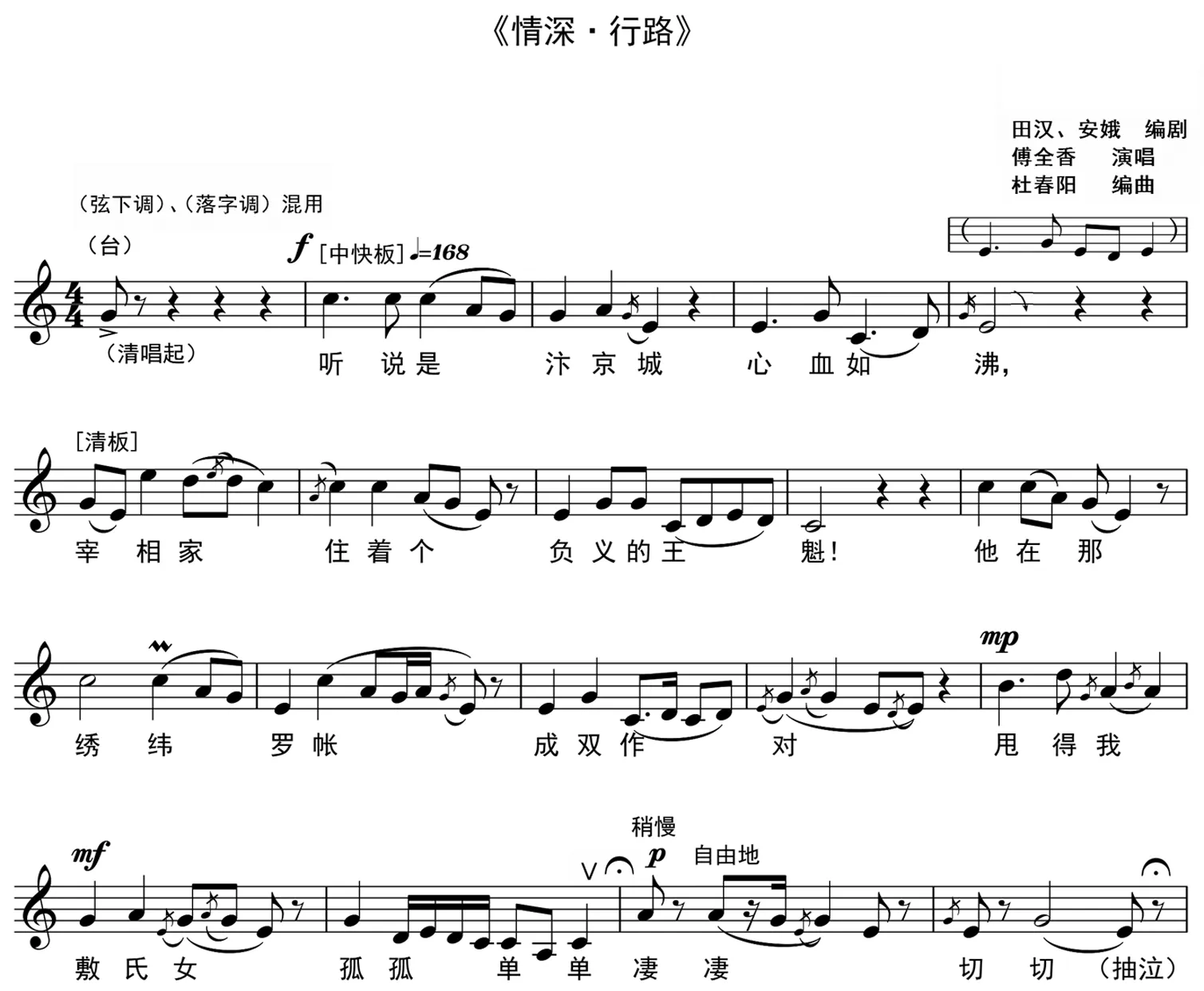

在练习时需注意的是:学生在边走圆场边练声的状态下,要保持脚下台步平稳,不可起伏跳动。行走时,除了膝盖以下部位要积极运动外,膝盖以上身体肌肉呈放松状态,要保持像原地站立时的姿态。脚步由慢渐快,脚不停,声音则不停。需注意的是行走台步时,气息较喘,要学会均匀地控制呼吸,尽量以胸腹式呼吸法来进行呼吸,做好快速换气储气的准备,嘴巴呼吸是最快速的方法,并且“用嘴吸气会使共鸣体获得正确调节”[2]39,但文章前面已提到不可张大嘴吸气,若气息急喘,可采纳用嘴小开口的换气,必须做到气息轻松送出,控制好横膈膜与腰部的重要支点,使气息保持平稳地吐纳,切不可浮气,要做到以气调声,正确“使用 ‘唇、齿、舌、牙、喉’五音动作”[3],积极配合气息、声音及身段等行动动作,行走时可配合声乐的发声曲的练习,当练声曲能演唱自如后,再配以越剧简易唱段,采用四到五句的唱段,再逐渐增加至七到十句,并且难度系数逐渐增强,脚步配合声音,再由声音配合台步及简单动作,从简到难,需注意的是这是一项较高难度的练习,不宜操之过急,需循序渐进式的练习,这种行动式练声结合戏曲台步练习,能很好地锻炼演员在进行大幅度形体动作演唱时稳定唱腔,使演员在表演时能轻松漂亮地完成“唱、念、做、打、翻”,更好地刻划人物、塑造角色。如:《情探》中的“行路”一折:敫桂英身着极地白裙、三米长水袖,剧情要求人物在天上行走,表演时配上了各种不同的台步,并且边走、边舞、边唱,情绪激动时则配以“倒扎虎,串翻身、台蛮(高台侧空翻)”等激烈动作,以表达敫桂英内心的激动和对王魁爱恨交织的复杂心情。“行路”一折从头到尾都在行走,因此在表演时几乎是上气不接下气,要想完美展现“唱、念、做、打”,就必须在台下练习时打实演唱基本功。而这条练习,便能很好地锻炼演员的演唱基本功。

谱例5:

图5 马良《傅全香越剧唱腔精选》,上海音乐出版社2013年,第106-107页

三、发声与行当角色的声音塑造

越剧有“生、旦、净、末、丑”的行当之分,人有男、女、老、少性别年龄之分,行当不同,性别不同,年龄不同,演绎的人物角色便不同,其声音音色也各不相同。因此,越剧在塑造人物时,要重视声音音色的塑造。

越剧的表演主体除了男女合演,基本以女子为主,所有的男性角色基本由女子扮演,这就给女子越剧带来了一定的难度。女子演绎男子本就缺少阳刚之气,在声音和音色的塑造上便更要突破女子的本色嗓音,尽量向男性角色靠拢,避免声音过于纤细、阴柔。例如:《白蛇传》中的许仙,虽然许仙懦弱斯文,但他毕竟是一个男性角色,在声音的塑造上尤其要注意声音的音色和音域的把控,念白时宜以胸声为主,气息的支点放在中山装第二颗纽扣的位置,向民族唱法中女中音的位置靠近,声音音色要统一一致,不可过厚也不可过细,特别要注意的是越剧的风格,不能一味模仿女中音的声音,而只能采用它三分之一的音色,并且要力求自然流畅。例如:许仙的部分念白:“啊呀,朗朗晴天,霎时乌云密布、狂风暴雨,这天气毫不奇怪也”。此处的念白则要求声音的厚度和磁性,演唱也是如此,很多年轻演员,往往只注意到咬字行腔,而忽视了声音音色的塑造,容易按本嗓演唱,这样一来,声音不仅没有经过提炼,更容易和众多女性角色声音混淆视听,这是人物声音塑造上的不合理。

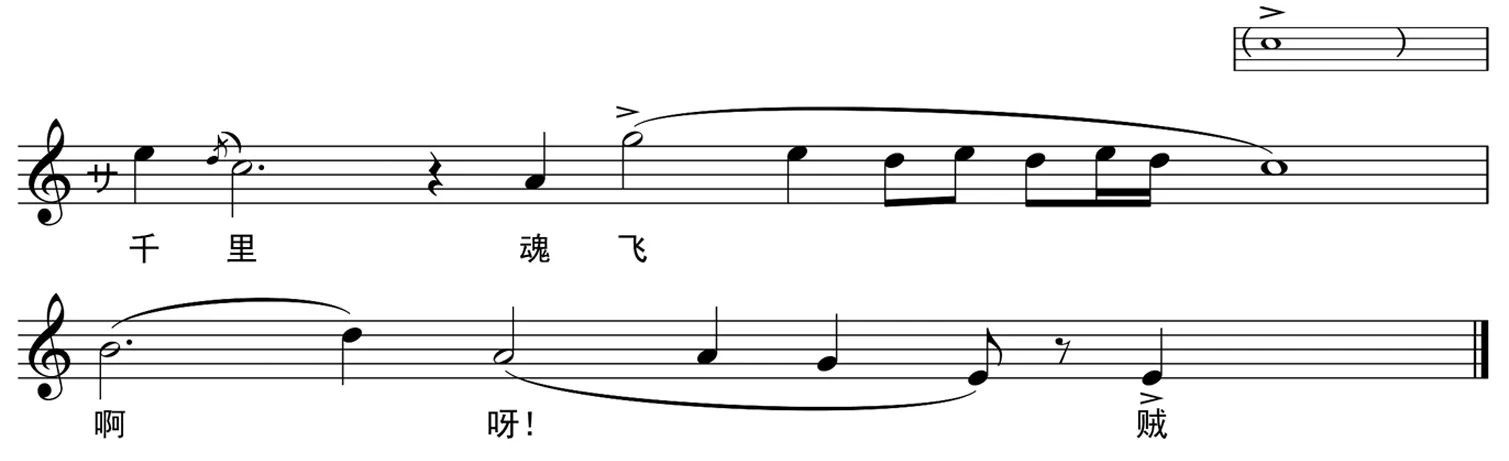

此外,在同一行当的不同角色上,声音音色也要进行区别处理,以张飞和张生为例,他们是同一行当中两个不同的男性角色,前者是“黑脸”,身材魁梧,是一口气能拔起一棵树的粗汉;后者是饱读诗书、文质彬彬的儒生,试想两者的声音怎能以相同音色出现?再如:《宝莲灯》童生中的沉香和秋儿,虽同为13岁左右的男孩,但前者是圣母之子,身怀绝技;后者是普通凡胎,体如常人,两者一仙一凡,性格不同,出身不同,体质不同,在声音塑造上也应该有所区分。再举例同一人物的不同年龄段对于音色的塑造也应当予以区分,如《祥林嫂》中祥林嫂年轻时的音色应以青春,亮丽的音色出现,而在老弱年迈时则应以浑厚,沉稳为主,例举两段祥林嫂唱腔,年轻时《祥林嫂.青青柳叶蓝蓝天》

谱例6:

图6 周伟君《越剧唱腔》,中国戏剧出版社2010年,第50页

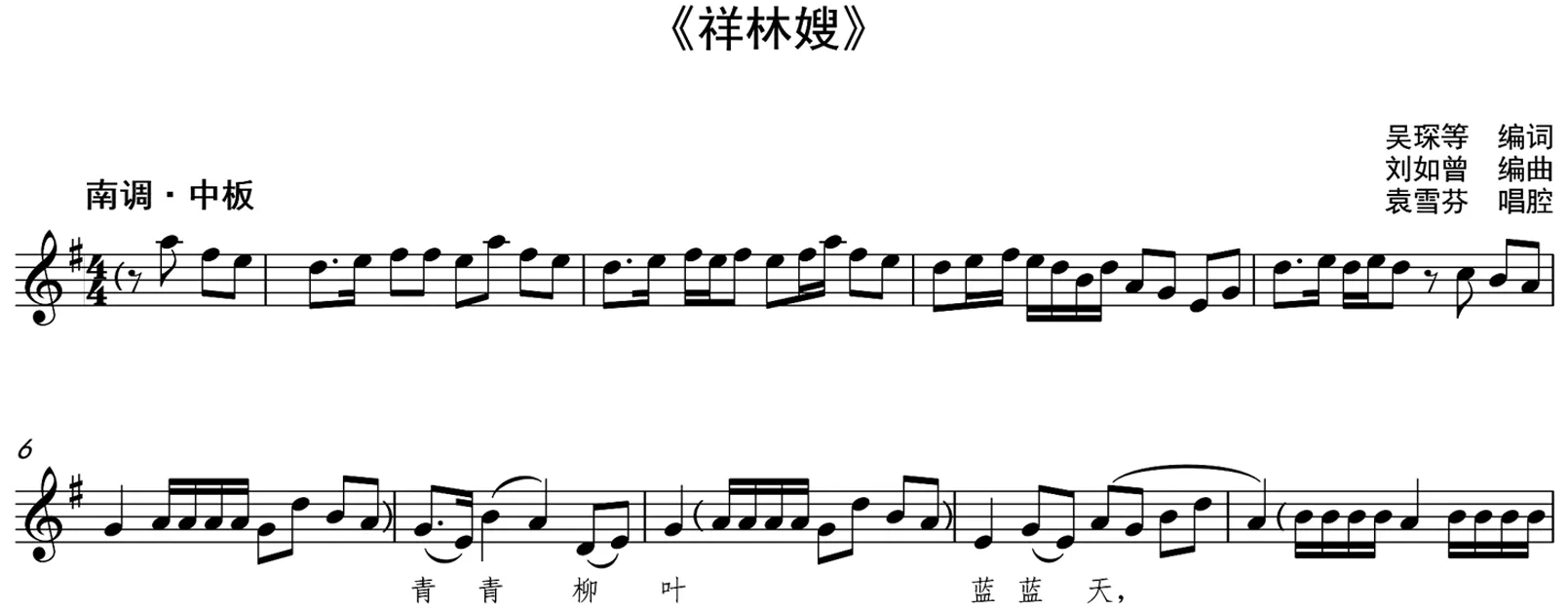

如《祥林嫂·问苍天》

谱例7:

图7 连波《越剧经典唱段100首》(金版),安徽文艺出版社2014年,第59-60页

两个唱段无论是年龄阶段还是当时的心情、境况均不相同,因此作曲老师在唱腔的板式及韵腔上也作了区分,如果在老年时再以亮嗓出现,或年轻时用老年时的音色来演绎就显然不合逻辑了,在塑造声音时切忌用同一种声音和音色来进行演唱。与之相应,发声练嗓时要注意音色的塑造,如年轻时的祥林嫂可采取民族唱法中清脆、明亮的声音练习法来进行训练,使声音通畅,圆润,发声位置则以鼻腔和口腔为主。同时要注意的是,越剧讲究流派风格,这一角色演唱的是袁派,因此还要注意的是胸腔和喉部的配合。当演绎老年时的声音位置则要采取女中音的练声方法,不可气浮,气促、气短,而要踏实、沉稳,音色上也要比年轻时略粗、略暗,切忌过于华丽、明亮。

另外,老旦与老生、花旦和青衣,不同行当、不同角色,声音上也应当有不同处理。这在越剧唱腔或念白里,有着非常严格的区分。在发声时,尤其要注意发声位置,如:尹派(尹桂芳)唱腔中的梁玉书就应多以胸腔和鼻腔共鸣为主,运气上要采取胸腹式呼吸法,使声音松弛、柔和、平稳,就像一股清流,给人以舒心、温柔的感觉;同一行当中的范派(范瑞娟)《山伯临终》一折,则要求梁山伯的声音宽厚,既有胸腔共鸣,高音时又要有头腔共鸣,以展现人物情绪的起伏和变化之激烈。又如:戚派(戚雅仙)《血手印·祭夫》一折中的旦角唱腔,要求声音低沉厚实、如泣如诉,发声位置多以胸腔和口腔共鸣为主,在气息控制上要稳实而不僵硬;吕派(吕瑞英)唱腔《凄凉辽宫月》中,则要求声音成稳如山、流动如水、低音如泣、高音如诉,并可采用声乐演唱中的胸腔、鼻腔、头腔三大共鸣腔体做为基础,使声音更加富有弹性、更加亮丽。而这种亮丽,不能是悦耳清脆的音色,而应是有年龄、阅历、情绪的综合体现,这要求演员在气息运用和声音位置的把控配合上做到天衣无缝。以上种种人物及行当的音色塑造,都可以大胆尝试科学发声法,促成各共鸣腔体的联合互动,以提升越剧演唱技巧。

越剧本身以真声为主,真假声为辅,随着时代的变迁、艺术审美品味的不断提升,越剧在演唱技术技巧上也需不断摸索、提高,西方声乐艺术源远流长,某些科学的演唱方法值得学习和研究,本文所涉仅是越剧演唱与科学发声相结合的某些方面,希望通过这些思考与实践能抱砖引玉,为越剧练声与演唱探寻新路。