二语隐喻能力及其可学性和 可教性: 回顾、分析与启示

2018-07-13华东交通大学外国语学院江西省交通与工程应用翻译研究中心石进芳

华东交通大学外国语学院/江西省交通与工程应用翻译研究中心 石进芳

提 要: 二语隐喻能力是二语学习者掌握目标语的核心能力之一,二语隐喻能力的发展一直是应用认知语言学领域关注的焦点。论文通过回顾、梳理现有国内外相关文献对隐喻能力的理论和实证研究,分析了该领域对隐喻能力的定义、母语与二语隐喻能力的差异、二语隐喻能力的可学性和可教性等问题的主要看法与观点、一致与分歧,探讨此类研究成果对未来二语隐喻能力的理论和实践研究的启示。

隐喻能力与语言能力、交际能力并重,是二语学习者掌握和运用目标语的核心能力。现有研究认为: 能够隐喻性地使用目标语是二语学习者具有交际能力的重要标志,是避免二语发展固化的有效策略及解决二语不地道的关键。二语学习者语言不地道的主要原因之一就是二语表达直白性太高,缺乏隐喻能力。发展学习者隐喻能力应成为二/外语教学的主要目标之一。然而,什么是隐喻能力?是否存在母语隐喻能力与二语隐喻能力之分?如果有,它们之间的差异是什么?外语环境下,学习者如何以及能在多大程度上发展二语隐喻能力?教师如何以及能在多大程度上帮助学习者发展二语隐喻能力?这些都是当前隐喻能力研究主要关注和存在争议的问题。本文将通过系统回顾、梳理国内外隐喻能力理论与实证研究的相关文献,分析该领域对隐喻能力的定义、母语与二语隐喻能力的差异、二语隐喻能力的可学性和可教性等问题的主要看法与观点、一致与分歧,探讨此类研究成果对未来隐喻能力的理论和实践研究的启示。

1. 隐喻能力的定义及分歧

现代隐喻认知理论认为,隐喻不仅仅是一种修辞方式,也是一种思维方式,我们赖以生存和思考的日常概念系统在本质上也是隐喻的。隐喻能力就是在概念隐喻理论的影响下,类比 Chomsky的语言能力和Hymes的交际能力而提出的 (Danesi, 1992: 491),现已成为认知语言学与应用语言学的交叉接口研究领域。

虽然隐喻能力研究已有30多年的历史,但人们对隐喻能力的定义却不尽相同,至今还未达成共识和统一。Littlemore & Low(2006)归纳以往的研究后提出隐喻能力可分为狭义和广义两类。狭义定义强调隐喻认知加工,而广义定义更关注隐喻的社会互动功能。狭义定义主要基于“隐喻的理解和产出反映潜在的总体认知过程”这一认识,强调学习者对隐喻的认知加工,包括识别、理解、解释和产出隐喻等加工方面的技能。例如,Danesi(1992: 494)将隐喻能力等同于概念流利,即能提供构成二语语义系统的各种表面义和非表面义的恰当语言形式的能力。Nacey(2010: 32)认为隐喻能力就是指理解与产出隐喻的能力。Littlemore(2001)则认为隐喻能力应包括四个要素: 识别隐喻的能力、解释隐喻的流利度、产出隐喻的原创性、提取隐喻意义的速度。简言之,狭义定义大都将隐喻能力概括为正确识别、理解和使用隐喻的能力。广义的“隐喻能力”是在认可狭义定义的基础上,强调从语法能力、语用能力、跨文化交际能力等诸多方面来关注隐喻的社会互动功能。例如,Low(1988)从8个方面对二语学习者应该发展的与隐喻有关的技能做了较为详尽的归类,并强调隐喻的社会互动功能(Littlemore & Low, 2006)。王寅(2004)认为隐喻能力不仅应包括识别、理解和创造性使用隐喻的能力,还应包括创建跨概念域类比联系的能力,具备丰富的想象力和活跃的创新思维能力。虽然广义的定义内容更全面,但缺乏一个明确的可操作的研究框架,给隐喻能力的评判带来挑战。

袁凤识等(2012a)认为,隐喻能力的狭义和广义定义均没有反映出隐喻能力与其它能力的区别性特征,即隐喻能力的本质特点,并将隐喻能力理论定义为: 认知主体基于自身体验在两个不同范畴的认知对象之间构建一定语义关联的能力。该定义强调主体的认知能动作用,努力将主体隐喻能力的范围扩大到非语言层面隐喻的语义关联能力,以解决以往研究中将“隐喻能力”局限在“语言隐喻”的不足。简言之,虽然国内外学界对隐喻能力研究近些年出现井喷式发展,但远未就隐喻能力的内涵与外延、涵盖内容等理论内核达成一致,隐喻能力与语言能力和认知能力之间的关系仍然比较混乱。

2. 隐喻能力、母语隐喻能力、二语隐喻能力的差异

对隐喻能力的不同理解和定义事实上反映了隐喻能力研究的跨学科性质,语言学、教育学、心理学等不同学科领域对隐喻能力研究关注的焦点不同(石磊、刘振前,2010)。认知心理学多侧重单纯的隐喻能力研究,如儿童母语隐喻能力的发生及发展;应用语言学特别是二语习得领域主要关注学习者二语隐喻能力的发展规律。然而,目前国内针对外语学习者隐喻能力的大部分研究都以隐喻能力取代二语隐喻能力,明确提出二语隐喻能力概念的相对较少。主要原因在于: (1) 将隐喻能力等同于二语隐喻能力。因为研究对象决定研究内容,针对外语学习者隐喻能力的研究自然是关于二语隐喻能力的研究,忽略了母语概念迁移的影响,不对母语隐喻能力和二语隐喻能力进行严格区分;(2) 将隐喻能力等同于母语隐喻能力。因为不同语言和文化的人拥有基本相同的隐喻能力,不存在母语隐喻能力及二语隐喻能力之分(许保芳等,2014)。毋庸置疑,研究者对“隐喻能力”、“母语隐喻能力”、“二语隐喻能力”这些概念有不同的理解已成为不争的事实,应用认知语言学相关研究有必要厘清三者之间的关系。

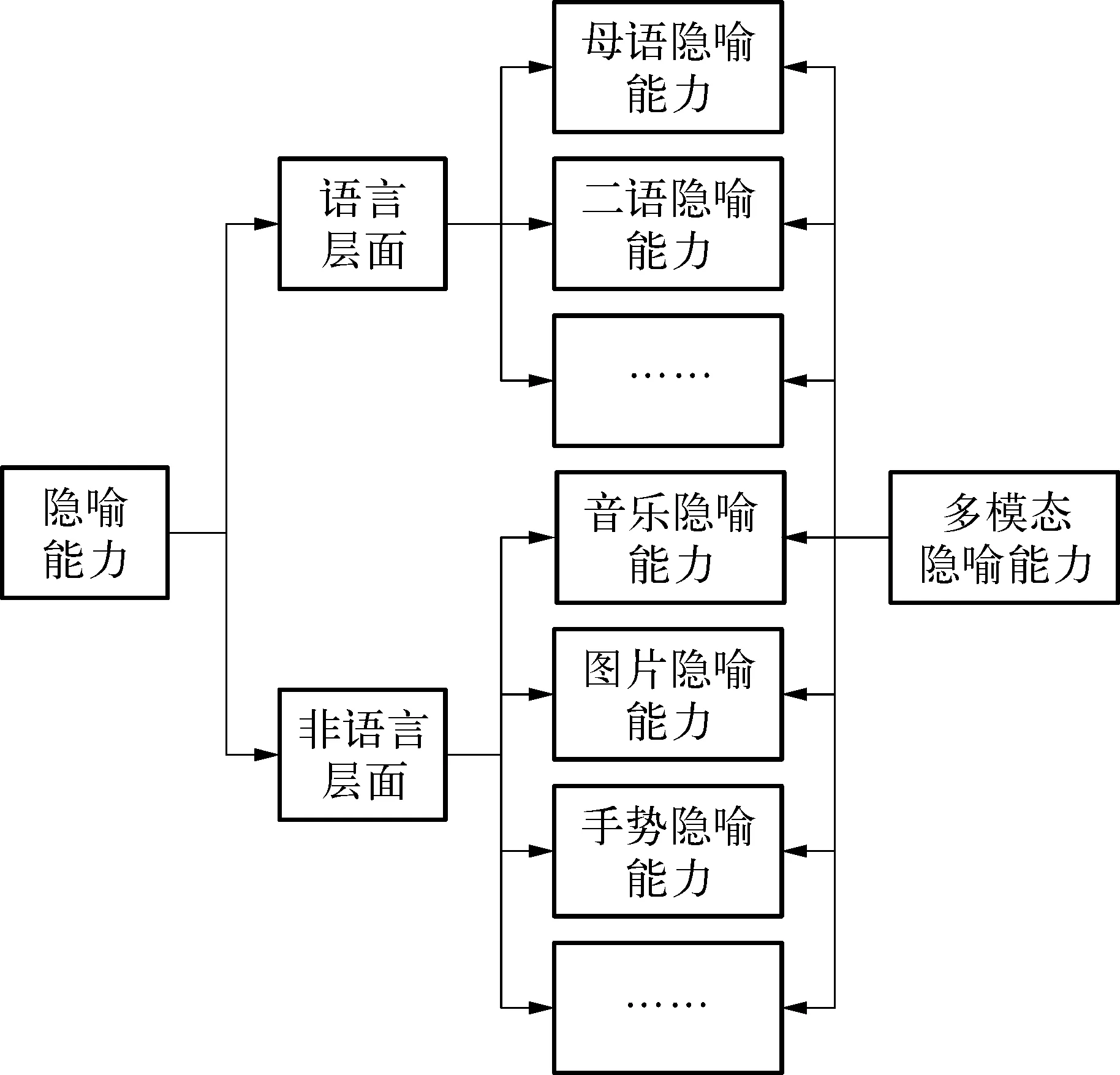

首先,隐喻能力包括语言层面和非语言层面。隐喻不仅外显在语言中,而且还广泛存在于其他交流模态,如图片、音乐、声音和手势等,隐喻的始源域和目标域之间的关系抑或仅以一个模态表达(如语言),抑或以两个或两个以上模态表达(如语言和手势)(Forceville, 2009: 19)。Cienknki & Müller(2008: 498)较为详尽地论述了隐喻、手势和思维之间的关系,倡导我们不应停留于从某一特定的模态来思考隐喻,而应把隐喻从本质上看作是多模态的。由于以往的研究过分强调隐喻思维的言语表征,忽略了隐喻可以在各种模态下进行认知加工的特点,造成对隐喻能力内涵的误解,严重制约了隐喻能力研究的发展(许保芳、袁凤识,2012)。隐喻能力也应是多模态的,体现认知主体在语言层面和/或非语言层面的两个不同概念之间构建语义关联的能力(见图1)。隐喻能力的语言层面包括母语隐喻能力、二语隐喻能力等;隐喻能力的非语言层面则包罗万象,如音乐隐喻能力、图片隐喻能力、手势隐喻能力等。

图1. 隐喻能力的分类

其次,目前语言层面的隐喻能力研究主要包括母语隐喻能力及二语隐喻能力研究。其中,母语隐喻能力是儿童隐喻能力研究的重要组成部分。儿童隐喻能力考察不仅涉及语言层面也涉及非语言层面,研究成果非常丰富。例如,儿童隐喻理解能力发展经历三个阶段: 最初只能理解表面义,四岁开始具备隐喻理解能力,五岁开始具备与隐喻映射相关的抽象言语推理能力(Rundblad & Annaz, 2010);就隐喻解释能力而言,儿童的百科知识及其语义表征是比推测他人心理状态能力(theory of mind)更重要的一项指标(Norbury, 2005)。学龄前儿童因为思维和语言的贫困,往往无意识地使用隐喻;随着词汇量的丰富和概念隐喻的逐渐形成,他们的隐喻系统从低龄阶段的具备创造性但缺乏稳定性发展到成年以后的具备稳定性但缺乏创造性。儿童的隐喻能力与他们的认知发展水平紧密相关,它随着儿童认知水平的成熟而成熟。母语隐喻的理解和产出反映潜在的一般认知进程,这一进程包括相关领域知识的激活、形象化、情景记忆、类比推理、范畴化、情境运用、流畅联想、概念融合等认知活动,尽管儿童这一认知过程中存在个体差异(Littlemore, 2010)。综上可见,认知能力、百科知识、语义表征是儿童母语隐喻能力发展的重要推动力。

最后,二语隐喻能力与母语隐喻能力的研究对象和研究重点有巨大差异。从研究对象来看,母语隐喻能力的研究对象主要是儿童,而二语隐喻能力的研究对象是成人二语学习者。虽然儿童天生具有隐喻性思维,但概念隐喻作为一种认知系统并非与生俱来,它依赖于儿童认知能力的发展、百科知识的完善和社会文化的浸润 (Nowell, 2015)。所以,儿童母语概念隐喻发展是一个基于母语文化和百科知识的认知发展的过程。然而,每个语言都有它自己特有的概念系统。认知发展成熟的二语学习者在学习二/外语前已有一套牢固的母语和概念系统,已经存在的母语概念会对相近的二语概念的形成产生促进或抑制作用(Türker, 2015),使得二语学习者很难形成一套较完备的二语概念系统,只能将二语的形式映现在母语的概念结构上,造成语言形式和概念系统的不对称(Jarvis & Pavlenko, 2008: 149; 蒋楠,2004)。因此,母语隐喻能力和二语隐喻能力的研究侧重点大不相同: 前者主要聚焦于儿童运用母语在两个不同范畴的认知对象之间建立类比关系的能力,它与儿童的认知水平、百科知识及母语词汇量密切相关;后者主要关注二语学习者利用目的语隐喻性推理反映二语概念或对二语概念进行编码的能力,它受母语概念、语义及频率的影响 (Türker,2015),与学习者的二语概念语义知识、二语文化及百科知识、认知灵活性(cognitive flexibility)密切相关。总之,对隐喻能力、母语隐喻能力和二语隐喻能力进行区分,不仅有助于确定隐喻能力的内涵及外延,也利于厘清隐喻能力、语言能力和认知能力之间的关系。

3. 二语隐喻能力的可学性研究及分歧

隐喻能力是本族语者使用语言的基本特征,是构成本族语者概念流利的基本要素之一,隐喻能力与概念流利相互影响,具备了隐喻能力就达到了概念流利(Danesi, 1992: 490)。那么,在二/外语课堂环境下,学习者能否发展类似本族语隐喻性思维的二语隐喻能力,进而学会一种语言的概念系统?如果不能,那么他无法做到概念流利;如果能,那么学习者如何以及能在多大程度上发展二语隐喻能力?这就是引起学术界的广泛争议的二语隐喻能力可学性的问题。目前,关于二语隐喻能力的可学性存在两种不同的观点。

一种观点认为二语隐喻能力不可学,外语环境下要做到像本族语者那样来理解和使用外语概念几乎是不可能的。首先,二语隐喻能力的发展取决于学习者对二语概念隐喻及其相应的概念系统的了解和掌握(Danesi, 1992: 490),而概念系统是一个社会群体共有的隐喻性认知系统,它不仅具有潜在文化特征,而且根植于每个人的思维之中,反映在日常表达中(Kesckes, 2000),每种语言都有独特的概念语义系统(Jiang, 2004)。学习者要掌握二语的概念语义系统就必须在重组二语语义结构的过程中调整母语语义结构(Saji & Imai, 2013),因为儿童母语的语义与概念是同时习得的,而成人在二语习得中母语概念语义总会不断被激活,自动干扰甚至阻碍二语概念语义系统的发展。二语的成分(如语音、词汇、语法规则等)一旦和母语相结合,二语使用就很难摆脱对母语的依赖,这样二语使用只会加强二语和母语的结合,并使这种结合逐步永久化(Jiang, 2000 & 2004)。因此,在外语环境下学习者主要通过课堂学习、接触和使用外语,实际使用外语的机会有限,缺乏形成新概念的条件,所以学习者完全掌握单个的外语概念也是很困难的,更不用说要掌握整个外语概念系统(蒋楠,2004)。例如,Danesi (1992: 496-497)考察了西班牙英语学习者书面表达中隐喻的使用密度,发现这些学习者的语言直白度很高,隐喻使用数量有限,其中大部分隐喻也是从母语(西班牙语)搬过来的。据此,他认为学习者在缺乏接触目的语概念系统的条件下,即使在课堂环境中学习外语2—4年,也不能自由运用目的语概念系统进行思维,其隐喻能力低。Saji and Imai(2013)发现成人的二语词汇语义发展还未达到本族语者水平之前就已经停止,提出二语学习者需要在不同语境中体验二语词汇才能理解L1与L2在不同概念域中的分类差异,获得母语与二语相对应的语义结构的元语言知识,以促进二语概念语义的发展。

另一种观点则认为在外语环境下二语隐喻能力发展虽然不能一蹴而就,但还是具有可学性,因为人类的隐喻认知能力和语义范畴是同步扩展的。首先,从二语心理词库的认知发展过程来看,二语隐喻能力是在学习者的二语词汇认知系统的构建中逐步形成的。在二语学习中,学习者借助隐喻机制了解多义词各义项间的语义联系,构建系统化的语义网络。对于母语与二语中概念不对等的语义结构,只要有充足的二语学习和输入,学习者能将两种语言中相联系的概念进行重组,从而形成新的概念,达到概念流利(Pavlenko, 2009: 141)。因此,二语隐喻能力与母语隐喻能力之间经历了从依赖到中介,再到相关而独立的发展进程。其次,从语言帮助思维的角度来看,外语语言学习本应就是隐喻能力发展的过程,因为语言形式的学习会促使学习者通过语言感知、体验新的隐喻思维方式,从而形成相应隐喻思维习惯(吴丽丹,2007),所以二语习得过程本身就是学习者领悟目的语如何按照隐喻的组织方式来反映概念或对概念进行编码的过程,外语学习意味着习得目的语中的隐喻机制并学习像本族语者一样隐喻式思维。目前,对不同外语水平学习者隐喻能力的考察也在一定程度上佐证了二语隐喻能力可学性。例如,Littlemoreetal.(2012)通过对剑桥语言测试的写作部分进行实证研究,发现写作成绩优异的二语学习者具有更好的隐喻使用能力,且隐喻使用类别会随着语篇类别及语言水平的变化而变化, Littlemoreetal.(2014)进一步证实二语学习者的隐喻使用能力是其二语水平的重要标志。Jin (2011: 13)通过基于语料库的对比研究发现,隐喻频率和二语水平等是影响二语学习者习得空间隐喻的主要因素,二语隐喻能力发展是一个呈现钟摆效应的非线性动态进程。

尽管研究者对二语隐喻能力的可学性持有不同的观点,但笔者认为争议的根源在于研究者关注的焦点不同。可学观主要关注二语隐喻能力的发展过程,而不可学观主要强调二语隐喻能力发展的终极目标。如果从隐性/显性学习的视角来看,他们都是关于隐性隐喻学习条件下二语隐喻能力的发展。然而,在显性隐喻教学环境下,学习者的隐喻能力是否可以得到显著发展呢?

4. 二语隐喻能力的可教性研究及分歧

隐喻能力可教性研究主要关注在外语课堂环境下教师如何以及能在多大程度上帮助学习者发展隐喻能力,即显性隐喻教学对学习者隐喻能力发展的影响。这类研究主要考察在外语课堂中讲授隐喻内在机制对学习者理解和产出隐喻的影响(姜孟,2006)。显性隐喻教学研究起步较晚,目前仍处于探索阶段,关于隐喻能力的可教性也存在两种不同的观点。

二语隐喻能力的可教观是建立在其可学观基础之上的。首先,从根本上讲隐喻是概念性的,不是语言层面上的,语言隐喻是概念系统中相对独立的概念隐喻在语言中的实现,概念隐喻是对一般隐喻表达式的概括和总结。事实上二语学习者能注意到二语中的比喻性用法,他们所需要的是语言隐喻背后的概念化和隐喻化的显性元语言指导。因此,语言隐喻教学可构筑学习者二语概念,有效提高学习者对概念隐喻及其相应的概念系统的了解和掌握,提高其二语隐喻能力(MacArthur, 2010;陈清,2014;蒋敏、王荣明,2015)。其次,基于语言的概念隐喻在不同语言中是有差异的,即便是同一概念隐喻在不同的语言中也有不同的隐喻表达式(Boers & Lindstromberg, 2008: 43),显性隐喻教学通过直接对比L1与L2中语义网的异同,可使学习者在比对L1和L2语言系统的过程中不断调整自身的认知机制,最终形成了自己的二语概念系统(Danesi, 2008: 231;石进芳,2015)。目前,国内外已有大量研究从词汇、习语、隐喻等不同视角开展实证研究佐证二语隐喻能力的可教性。Yasuda(2010)利用方位隐喻概念来提高学习者的方位隐喻意识,促进短语动词的习得。MacArthur & Littlemore(2008: 159)通过实证研究验证了词汇隐喻化拓展策略教学是发展二语学习者的词汇量、比喻思维能力和交际能力的有效途径。何冰艳(2014)证实在课堂教学背景下讲授二语的概念系统及其隐喻表达可以提高二语学习者的概念流利和隐喻能力。陈清(2014)也在定量及定性研究的基础上证明,在课堂环境中,外语学习者通过概念隐喻学习能快速提高二语隐喻意识和隐喻能力。苏远连(2012)通过新异名词隐喻的教学,发现不同的隐喻教学方法对二语学习者隐喻能力的发展均起到了不同程度的促进作用。

另有一种观点认为二语隐喻能力不可教,外语课堂教学只是提高学习者的语言水平,而不是隐喻能力(许保芳、袁凤识,2012)。首先,这一观点强调人类对周围世界认识的共性,认为人类拥有基本相同的隐喻能力(袁凤识等,2012b)。因为客观世界的相似性决定了人类在感性认识上的共同性,从而导致思维(概念构成)的共同性,所以不同语言背景和文化的人对不同语言中所指的客观事物的属性有基本相同的联想,在不同语义范畴的认知对象之间构建的语义关联也基本相同。因此,不同文化背景的人拥有基本相同的概念化能力,这种普通概念化能力决定了人类拥有基本相同的隐喻能力,没有母语及二语或三语隐喻能力之分。其次,它强调类比思维能力在隐喻理解和产出中的作用,语言只是思维的工具和隐喻的表现形式。因为隐喻能力是通过隐喻思维过程反映出来的跨域认识事物的能力,认知主体在不同范畴事物之间建立语义联系的过程是思维能力、认知能力的体现,与二语水平无关。最后,这一观点认为外语课堂教学只能提高学习者的二语水平,不能提高其隐喻能力。因为语言教学不能提高学习者对物质世界中事物基本属性的认识,不能增强其认知体验,也不能增强其在不同范畴事物之间建立语义联系的能力(许保芳等,2014)。目前,已有相关实证研究表明中国英语专业学生的隐喻理解能力也不低于美国大学生(袁凤识等,2012b);中美大学生概念隐喻归纳的源域范畴基本相同,概念隐喻归纳结果并未因主体的语言水平的不同而出现差异性(袁凤识、张新彬,2015)。这些研究在一定程度上证实了人类概念化世界的方式存在共性以及语言水平在二语隐喻能力发展中的作用有限。

综上所述,二语隐喻能力的可教性强调思维与语言的互动性,认为母语与外语的概念结构差异大于共性,L1与L2具有不同的概念系统,二语隐喻教学有助于二语概念系统的构筑。不可教性强调人类认知共性,认为母语和二语中概念构成的共性大于差异,强调语言仅是思维的工具和表现形式,否认语言习得对思维发展的促进作用,所以语言教学与类比思维发展无关。笔者认为,虽然人类对客观世界有很多认知共性,但也绝不能忽略其中的差异性。每种语言都有一种特定的概念系统和概念化模式(Jarvis, 2010),学习一种新的语言从根本上讲也就是要学习一种新的概念化模式。尽管母语与二语隐喻能力的发展存在一定的相似性,但具有语言特定性的概念化模式差异必然导致母语与二语隐喻能力的内涵不同。

5. 对未来二语隐喻能力研究和实践的启示

通过对隐喻能力的定义、母语隐喻能力和二语隐喻能力差异以及二语隐喻能力的可学性及可教性不同观点的分析和讨论,我们不难发现,学界普遍认同习得目的语中的隐喻机制的重要性,强调学习者懂得目的语如何按照隐喻的组织方式来反映概念并对概念进行编码的能力是学会像本族语者一样隐喻式思维的必备条件,但对隐喻能力的内涵与外延、母语隐喻能力与二语隐喻能力差异及涵盖内容等核心问题还未达成一致,这不仅不利于厘清隐喻能力、语言能力和认知能力之间的关系,也是二语隐喻能力的可学性和可教性产生分歧的根源之一。据此,本研究认为,未来的二语隐喻能力研究还需在以下几方面继续进行拓展。

首先,探索母语和二语隐喻能力异同点,进一步对学习者的母语隐喻能力与二语隐喻能力展开对比研究。目前,L1与L2的概念差异对二语隐喻习得的影响(Türker, 2015)、学习者L1与L2隐喻理解和产出技能迁移等研究还非常有限(Littlemore, 2010: 292),母语与二语隐喻理解和产出能力是否相关、如何相关、有何异同点等问题都需要更多的实证研究来回答。此类对比研究既可在本族语者及二/外语学习者之间展开,考察不同认知主体理解和产出某种语言隐喻的异同点,也可以专门针对成人二语学习者展开,考察同一认知主体在母语和二语的隐喻理解和产出中的异同点。总之,多维度的对比研究是弄清楚母语和二语隐喻能力的差异及其根源的必要手段。

其次,探索二语隐喻能力的发展规律,进一步对二语学习者的L1和L2心理词汇的本质及重叠方式进行考察,探索学习者用二语感知、描写和建构现实的方式。二语词义范畴的扩展同时受到L1和L2范畴化方式的影响,是一个概念重组、融合和转移的过程,它取决于两种语言中潜在的概念系统的联合效应(Jarvis, 2010)。因此,二语词汇认知系统的构建过程也是二语概念发展完善的过程。目前,从学习者L1和L2心理词汇对比的视角考察二语隐喻能力发展的实证研究还比较缺乏,利用语料库研究法、心理实验法、认知神经科学技术等新兴研究方法探讨母语和二语隐喻概念化模式差异的研究也比较罕见。总之,二语隐喻能力研究还应更好地设计其研究方法,寻求心理真实性和解释充分性。

最后,探索二语隐喻能力发展的有效途径,对显性隐喻教学的内容、方式及方法开展多维实证研究。首先,本族语者总比二语学习者产出更多的规约隐喻(Littlemore, 2010: 301),显性隐喻教学应聚焦于二语规约隐喻习得。尽管二语学习者与本族语者有相似的隐喻加工过程,但在理解同一隐喻时他们大脑中激活的可能是不同领域的相关知识,产生的是不同的形象和情景、使用的是不同的类比推理和范畴化方式等。这些差异的外在表现是两种语言的不同组织形式,但其内在根源却是两种语言背后的概念系统和思维方式的差异。例如,我们很容易理解和产出“人民广场A座”中“座”的概念,但对于汉语为二/外语的学习者来说却很难理解“seat”与“building”之间的关系。可见,本族语者使用规约隐喻过程中很少涉及隐喻认知加工,但对于二语学习者而言,规约隐喻也是新颖隐喻,理解和使用规约隐喻需要克服母语思维中固有的类比推理和范畴化方式、付出更多的认知努力,却可获得更深的认知加工和习得效果(Boers, 2013)。其次,从实验周期、数据跟踪、测量标准等方面提高显性隐喻教学实验的信度和效度,为二语隐喻能力的可学性和可教性提供实证依据。

6. 结语

二语隐喻能力是促使学习者掌握地道二/外语的一种有效途径。虽然人们对隐喻能力的定义、可学性、可教性还存在一些争议,但隐喻能力绝不是一个单质特性的概念,在某种程度上它是多层面的,学习者的母语和二语隐喻能力在各方面表现是不一样的。因此,二语隐喻能力的发展不能从影响隐喻能力发展的某个因素单方面考虑,而要综合隐喻能力发展的各种概念因素和学习者因素,系统探讨二语隐喻能力发展的各种路径。