自主性游戏中教师回应行为调查研究

2018-07-12牛翠平吕春晓

牛翠平,吕春晓

(盐城师范学院教育科学学院,江苏盐城 224002)

近几年,随着课程游戏化改革的推进,如何让幼儿在游戏中充分享受游戏的趣味性、娱乐性、自主性,如何开展“真游戏”而不是导演式的“假游戏”,全国各地很多幼儿园都围绕自主性游戏的有效实施展开了实践研究,并出现了安吉游戏、利津游戏等模式。所谓自主性游戏是指教师在了解学前儿童已有经验的基础上,引导学前儿童共同参与游戏环境的创设,为学前儿童提供丰富的游戏环境及均等的游戏机会;让学前儿童按自己的意愿自由选择游戏,以自己的方式进行游戏;在与材料和伙伴的相互作用中,共同分享游戏带来的快乐和学习彼此的经验,促进学前儿童主动性、独立性、创造性的发展。[1]自主性游戏虽然强调幼儿的自主性,但并不意味着教师的缺位,教师恰当的回应行为能够促进幼儿自主性游戏水平的逐步提高。那么,自主性游戏中教师回应行为的实际情况如何呢?本文对自主性游戏中幼儿教师的回应行为现状进行调查研究,以期帮助幼儿教师进一步提高在自主性游戏中的回应能力,从而提高幼儿的自主性游戏水平。

一、研究方法

本文选取某幼儿园中班和大班共28名教师作为问卷调查对象,并在其中抽取中班和大班各一个班,共4名教师及63名幼儿作为观察对象。采用非参与式观察的方法了解教师在自主性游戏中回应的频次、回应的主题、回应的方式、回应的类型、回应的情绪以及幼儿的反应。通过编制问卷,收集不同年龄班教师、不同教龄的教师对于游戏中教师回应行为的主观看法与态度,并进行数据统计与分析,以补充观察表无法获知的部分,也可以与教师的实际行为进行比较。

二、研究结果

(一)自主性游戏中教师回应较少,以幼儿首先提问为主

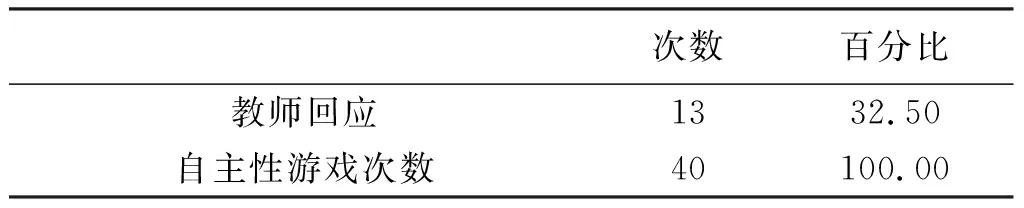

笔者通过观察中班和大班共40个自主性游戏活动,发现其中存在教师回应行为的活动只有13个,比重仅占32.5%,如表1所示。由此可见,自主性游戏中多以幼儿独自游戏为主,教师较少参与其中。

表1 自主性游戏中教师回应行为发生的比例表

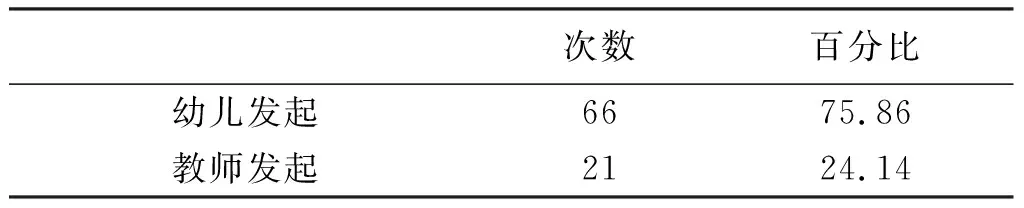

表2 自主性游戏中师幼互动的首先发起者比例表

如表2所示,在笔者所观察的40个自主性游戏中,共有87次教师的回应行为,其中由幼儿首先提出问题或要求,教师给予回应的占75.86%,远高于教师首先提出问题。

(二)自主性游戏中教师的回应模式以消极应付为主

参照已有研究,本文将师幼互动中幼儿发起的互动主题分为寻求关注与表扬、寻求指导与帮助、要求共同游戏、告状等四个方面。[2]从幼儿发起的互动主题来分析幼儿园教师的回应行为现状。

从表3可见,由幼儿发起的互动主题中寻求教师的关注与表扬出现频次最多,占45.45%;其次是告状行为,占27.27%;幼儿寻求教师指导与帮助,占19.70%;幼儿向教师提出共同游戏的要求,占7.58%。

表3 自主性游戏中幼儿发起的互动主题比例表

同时,研究发现教师针对幼儿发起的不同互动主题,所采用的回应方式也有所不同,而教师的不同回应方式也会引起幼儿的不同反应,本文以案例描述的方式来分析幼儿的反馈,以此了解教师的回应对于幼儿的影响。

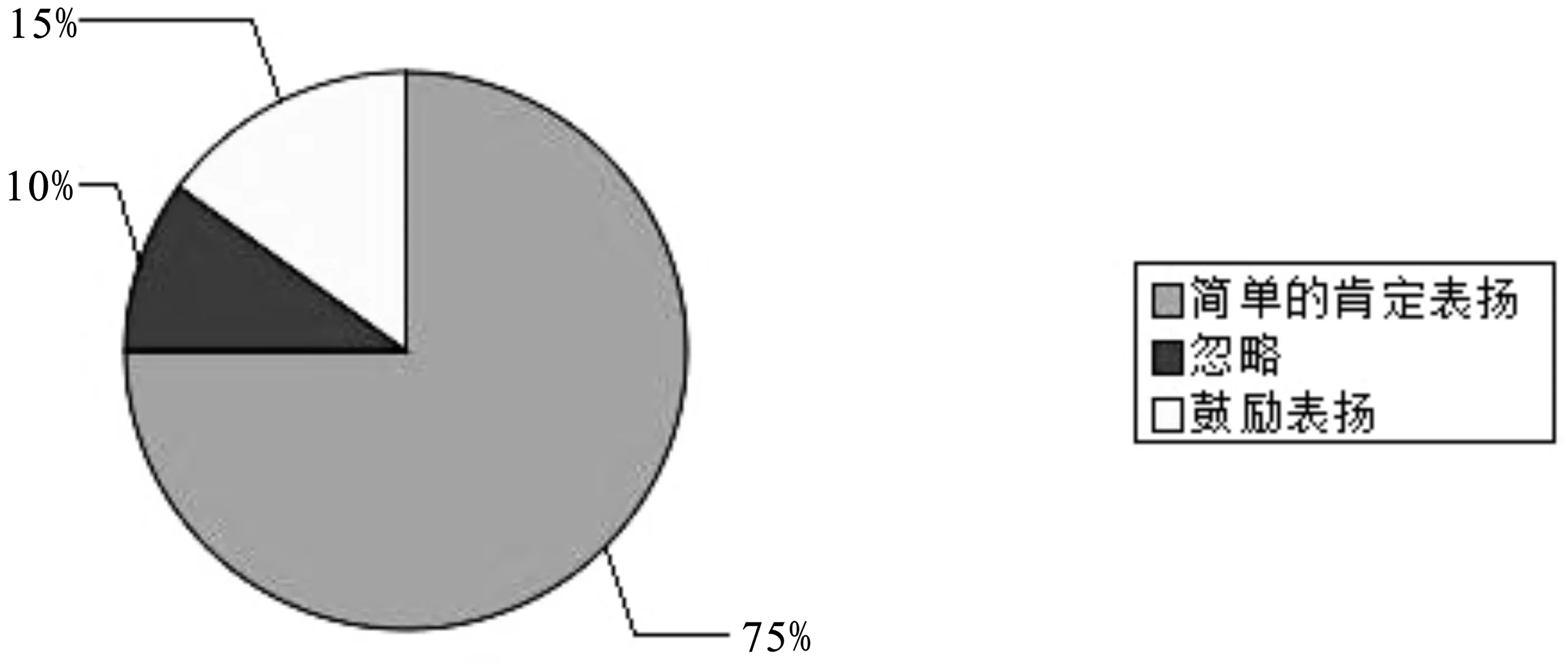

1.幼儿寻求关注与赞扬时,教师以简单的肯定回应为主

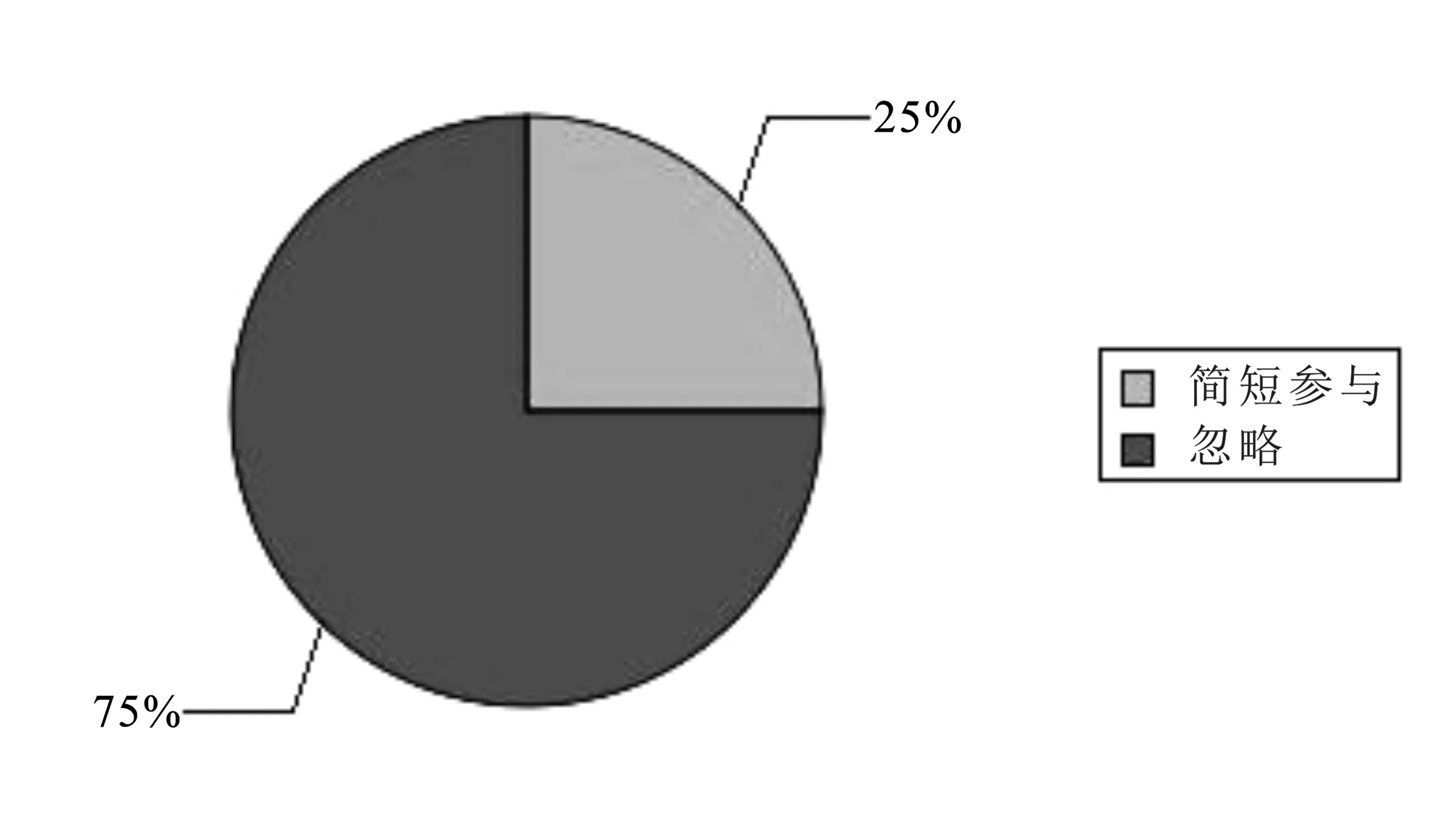

图1 教师针对幼儿寻求关注与赞扬的回应方式比例图

如图1所示,当幼儿在游戏中向教师寻求关注与赞扬时,教师最常使用的方式是简单的肯定,占75%,这种回应方式中教师情绪较为消极,只是机械的重复肯定。幼儿虽然获得教师的肯定,心情是愉悦的,但是幼儿的反馈仅限于此,并不能促进幼儿自主性游戏的深入开展,无法形成合作探究式互动。如案例1所示。

案例1:中班的自主游戏活动,在理发店里,雯雯正在帮媛媛烫头发,老师走到雯雯身边观察,雯雯马上说“老师,你看我做的头发是不是很漂亮?”教师A回答说“嗯,很漂亮。”这时,媛媛抢着说“老师,我在我的小镜子里看到你了。”教师A回道“是吗?你在镜子里看到老师啦。”媛媛笑着点点头。

案例1中是由幼儿先发起的寻求关注与表扬的互动主题,教师A对于幼儿的问题给予了亲切的回应,但这只是简单的肯定重复,幼儿没有在游戏中得到收获。如果教师回答“这么漂亮的头发,雯雯你是怎么做的?”以再次提问的方式激发幼儿继续思考与探索,那就会进一步提高幼儿的语言表达能力和动手能力。

除此之外,教师还会使用忽略或鼓励表扬的回应方式,分别占比10%和15%。这两种回应方式中,鼓励表扬是在表扬的同时,向幼儿提出更高的要求,鼓励幼儿努力完成,试图让幼儿在自主游戏中自主探索学习,是一种有效的回应方式,而忽略回应则是一种消极回应,当幼儿的请求被教师忽略时,幼儿的情绪是低落的。

2.幼儿寻求指导与帮助时,教师以直接告知回应为主

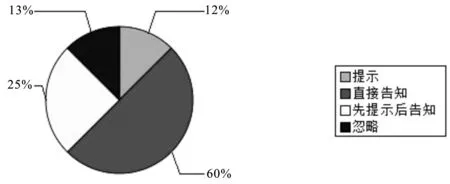

图2 教师针对幼儿寻求指导与帮助的回应方式比例图

如图2所示,教师在幼儿寻求指导与帮助时,会给予以下四种回应,分别为直接告知、先提示后告知、提示和忽略。其中,直接告知为主要方式,占60%;其次为先提示后告知,占25%;提示和忽略分别占12%和13%。在这四种回应方式中忽略是消极的回应方式,提示是积极的回应方式,先提示后告知和直接告知是属于中性的回应方式,幼儿对这两种回应方式的反馈也是中性的,因为答案没有在幼儿思维中内化,所以幼儿只是靠记忆了解答案,自主性游戏的开展并没有得到应有的效果。如案例2所示。

案例2:大班自主性游戏活动中,欢欢独自在阅读区安静地看书,这时,她看到老师经过,主动地对老师说:“老师,这个是什么恐龙啊?我看不懂。”教师B走到欢欢身边,指着恐龙的翅膀说:“你看,这是什么?它的翅膀对不对?这种长着翅膀的恐龙就叫翼龙。”然后,教师B看着欢欢点了点头,就又离开了,而此时的欢欢仍然似懂非懂的看着那只恐龙。第二天,笔者再次问欢欢恐龙的名称时,欢欢就已经不记得了,但她知道这是长着翅膀的恐龙。

案例2中是幼儿先发起的寻求指导与帮助的互动主题,教师B给予了幼儿提示,但是未等幼儿做出反馈,就直接告知幼儿答案。而第二天访谈中笔者发现幼儿记住的不是正确答案,而是教师所提示的较为生动的部分。

3.幼儿要求共同游戏时,教师以忽略回应为主

图3 教师针对幼儿要求共同游戏的回应方式比例图

幼儿要求共同游戏时,是教师通过参与式观察了解和提高幼儿游戏发展水平的最好时机。但是如图3所示,教师的回应行为中忽略回应占75%,简短参与只占25%。忽略回应是一种消极回应方式,当幼儿要求师生互动时,教师不予回应,幼儿的积极性就会逐渐减弱,从而形成消极反馈,如独自游戏,失去共同游戏的勇气等。如案例3所示。

案例3:中班自主性游戏活动中,瑞瑞今天选择做烧烤区的营业员,她看到教师C微笑着走近,对教师C说“老师这是我烤的茄子,你要吃吗?”教师C回道“你给琪琪吃吧。”幼儿只能缩回小手,装作很认真的样子。于是教师C就走开了。

案例3是关于幼儿发起的要求教师共同游戏的互动主题,笔者发现当幼儿邀请教师参与游戏时,处于兴奋状态,而教师则采用直接忽略拒绝的方式回应幼儿的热情,使得幼儿对游戏渐渐失去原有的积极性。如果教师C能自然地参与其中,在与瑞瑞的互动中,引导其感受到成功的体验,则能够加强其参加自主性游戏活动的积极性。

4.幼儿告状时,教师以忽略回应为主

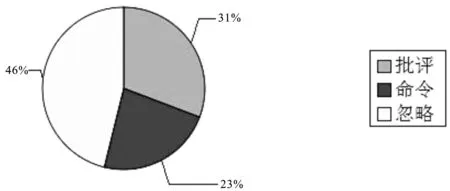

图4 教师针对幼儿告状的回应方式比例图

图4所示,当幼儿在自主性游戏中告状时,教师最主要的回应方式是忽略,让幼儿自己处理,其次是批评式与命令式的回应方式。这三种方式都是消极回应,教师能够通过消极回应得到相应的反馈,幼儿大多数时候会承认错误,但是情绪处于低落状态。

(三)自主性游戏中教师回应方式不均衡,以言语回应为主

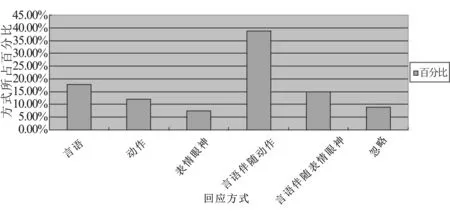

图5 言语及非言语回应比例图

如图5,笔者参照已有研究中将回应方式分为言语回应和非言语回应[3],以此进行观察记录,通过数据统计,发现言语回应所占比例要明显高于非言语回应。在40个自主性游戏活动中,教师的67次回应行为有72%为言语回应,28%为非言语回应。因为言语回应有时也伴有简单的动作和表情,所以笔者又将言语回应方式细分为单纯言语、言语伴随动作、言语伴随表情眼神,将非言语回应方式细分为动作、表情眼神和忽略。

图6 回应方式统计图

如图6所示,教师在进行言语回应时,主要采用言语伴有动作方式,如“你做的很好,给你个大拇哥。”占38%;其次为单纯言语回应,如“嗯,很好。”占17%。而非言语回应中依次为动作、忽略和眼神表情,分别占11.94%、8.96%和7.46%。可见,在自主性游戏中教师主要采用的是语言和动作相结合的方式回应幼儿,缺乏非言语的回应方式。

三、建议与对策

(一)教师应正确认识自主性游戏,灵活转换指导角色

研究表明教师在自主性游戏中对幼儿提问少,回应幼儿问题更少。这主要是因为不少教师认为自主性游戏不需要教师指导,当幼儿有问题时教师不敢介入,唯恐被指责为“导演式”游戏,无法把握教师指导的“度”,导致自主性游戏的价值无法恰当发挥。教师要正确认识自主性游戏所强调的自主是指幼儿对于游戏有自主的选择权和参与权,而不是自由放任。自主性游戏中要求教师发挥多重角色,幼儿需要游戏材料时,教师是游戏材料的提供者;幼儿在游戏中遇到困难时,教师是游戏的支持者和援助者;幼儿需要教师一起游戏时,教师是幼儿游戏的参与者;当幼儿不需要教师参与时,教师是游戏的观察者;当幼儿游戏经验需要分享时,教师是倾听者。

(二)教师应避免消极回应,多采用积极的回应方式

幼儿教师应充分了解消极回应的弊端,在自主性游戏中多采用引导启发和表扬鼓励等积极回应方式。通过开放性的提问,不断的反问、追问,引导和启发幼儿深入探究游戏中发现的问题,并且根据幼儿的实际水平,适时地提出一些具有挑战性的问题,激发幼儿的积极性,促使其获得成功的情绪体验。幼儿也会在教师的不断追问下主动思考问题,提高幼儿在游戏中解决问题的能力,真正发挥自主性游戏的价值。如案例4所示:

案例4:大班自主性游戏活动,成成一个人在摆弄自然角里的青菜,教师问他“你在想什么?”成成说“青菜的叶子像小扇子。”教师问“它怎么像小扇子呢?”成成边比划边说“一头尖尖的,一头圆圆的,很像我的小扇子。”教师随即提出“成成觉得像扇子,你可以去问问其他小朋友觉得像什么,你们还可以把小青菜画下来,看看谁画得像,好不好?”成成听后,便拉来小伙伴讨论起来。

案例4中的教师不仅主动发起提问,而且对幼儿的回答采用了引导启发的积极回应方式。根据幼儿的回答,进一步追问,了解幼儿的真实想法,然后提出具有挑战性的任务,激发了幼儿的积极性,从而提高了幼儿的同伴交往能力。

(三)教师应掌握自主性游戏中教师回应行为的技巧

教师如何在适合的时机使用恰当的回应方式,这是一种能力,更是一门艺术。幼儿教师应改变回应方式不均衡,以言语回应为主的现状,将言语回应和非言语回应相结合,尝试采用多种回应方式,让幼儿更加直观生动地接受回应。根据已有研究,幼儿教师应该掌握对于幼儿提问的抛问、接问、反问等追问技巧;对于幼儿问题及回答进行提升、概括和有效评价的技巧;借助环境和材料的隐性回应技巧;基于观察的适时介入的回应技巧;对不同年龄、性别、个性的幼儿进行有效回应的技巧等。[4]如上述案例4中当成成说“青菜的叶子像小扇子”时,教师分别用了“它怎么像小扇子呢?”的反问技巧和“你可以去问问其他小朋友觉得像什么?”的抛问技巧,使幼儿游戏得以进一步地深入开展。