论租借机动车交通事故侵权责任的承担机制

——关于《侵权责任法》第49条的思考*

2018-07-10王福坤

王福坤

(中南财经政法大学,湖北 武汉 430073)

一、问题的提出

租借行为使机动车所有人与使用人主体发生分离,当租借机动车发生交通事故侵权时,如何在分离的主体之间进行责任分担一直存有争议。为回应上述争议,《侵权责任法》第49条进行了明确①,同时,《最高院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(法释[2012]19号,下称法释[2012]19号)通过第1条对机动车所有人的过错进行了明细化分析,进一步明确了《侵权责任法》第49条的适用。但是,《侵权责任法》第49条虽明确机动车所有人在有过错时承担责任,可承担“相应的赔偿责任”的语义表述并未指明究竟是何种具体的侵权责任形态类型,学界和实务界对此存在争议,存在“按份责任说”②[1]“连带责任说”③“不真正责任说”[2]“补充责任说”[3]“单向连带责任说”[4]“连带责任+不真正补充责任说”[5]。“相应的赔偿责任”为何种具体的侵权责任形态类型的分歧直接反映到相关的司法实践中,产生了同案不同判的情形。因此,本文拟通过相关案例并结合理论进行分析,以期对租借机动车交通事故侵权责任的承担机制明确化有所助益。

二、租借机动车交通事故侵权责任承担机制的实证分析

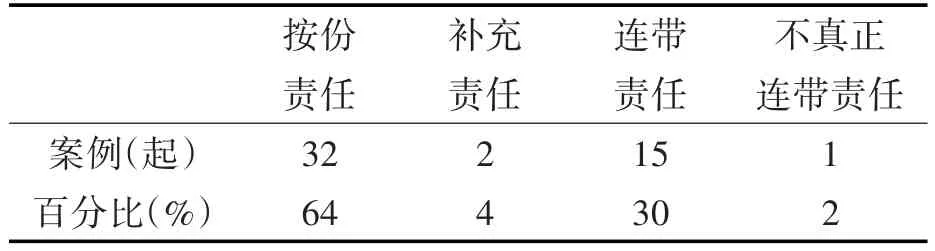

本文在中国裁判文书网上以关键词“侵权责任法第49条”“交通事故损害赔偿”“民事案由”“判决书”“中级法院”共检索到78起交通事故侵权案例,通过筛选,剔除不符合本文分析路径的案例,最终以50起案例为分析样本,以期探析法院在适用《侵权责任法》第49条的路径,进而阐明租借机动车交通事故侵权责任承担机制,并明晰司法实践中的适用效果和界限。根据对侵权责任形态类型的分析,并结合机动车所有人和使用人的不同过错情形,其呈现如表1④情形。

从总体上看,法院在适用《侵权责任法》第49条时倾向于机动车所有人和使用人之间根据过错程度承担按份责任的侵权责任承担机制。但在审理上述“按份责任”侵权责任形态案件过程中,法院一般直接依据机动车所有人和使用人的举证情况认定所有人的过错程度,只要机动车所有人和使用人存在过错,直接适用《侵权责任法》第49条和法释[2012]19号第1条分配责任,而并不区别主观故意、过失或重大过失⑤。在审理上述“连带责任”侵权责任形态案件过程中,一些法院则对机动车所有人在适用《侵权责任法》第49条和法释[2012]19号第1条分配责任时区分了主观故意或重大过失⑥。

表1 侵权责任形态类型

《侵权责任法》第49条中“相应的赔偿责任”意指“按份责任”显然已在司法实践中得到广泛适用⑦。但结合上述法院在审理案件过程中的认定路径,“按份责任”存在明显的不足,无法合理平衡机动车所有人和(或)使用人主观过错为故意的情形,根据《侵权责任法》第8条,“二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任”。在机动车所有人和使用人对损害的发生存在共同故意的情形下,追究机动车所有人和使用人的连带责任显然更符合《侵权责任法》的体系适用。同时,法释[2012]19号列举机动车所有人过错的情形,即“知道或应当知道机动车存在缺陷”“使用人未获驾驶证”“使用人无驾驶能力”,其中所有人明知机动车存在重大缺陷或使用人无驾驶能力仍然租借的情形,其危险程度及机动车交通事故发生概率较之《侵权责任法》第51条规定的转让“拼装车、报废车”危险系数有过之而无不及。但根据第51条的规定,拼装车、报废车转让人则须与受让人承担连带责任,而机动车出租人仅承担与之过错相应的按份责任。显然,《侵权责任法》第49条关于机动车租借人责任的规定与第51条的规定在价值取舍上有所失衡[6]。同时,连带责任的适用,通常情况下需法律明确规定或当事人事前的约定,司法实践适用时如让机动车所有人和使用人一概适用连带责任则缺乏理论和法律基础。如何界定租借机动车交通事故侵权责任的承担机制,以为司法实践中法院在裁判同类交通事故案件时提供有益的指引和参考,需结合相关理论进行分析,以期对责任承担机制明确化。

三、《侵权责任法》第49条保有人的界定范围

在机动车所有人和使用人分离情形下道路交通事故侵权责任承担机制上,大陆法系的立法经验和司法实践尤其是德国和日本的立法现状,经由我国理论界的引入,为我国道路交通事故责任承担机制提供了切实的参考。梁慧星主持起草的《民法典(草案)》就引入了“机动车保有人”的概念⑧,以及法释[1999]13号⑨、法释[2000]38号⑩、[2001]民一他字第32号都是基于运行支配和运行利益的二元论进行规范特殊情况下机动车交通事故。在《侵权责任法》颁布之前,关于机动车租借期间发生交通事故时的责任承担,我国司法实践中形成了三种观点:第一种为租借他人机动人发生交通事故车辆所有人与使用人承担连带责任;第二种为出租情形,机动车的所有人和使用人承担连带责任,而借用时则借用人根据过错比例承担机动车侵权责任;第三种为出租情形,机动车的所有人和使用人承担连带责任,而借用时则借用人承担赔偿责任,出借人有过错时承担连带责任。司法实践中的上述三种观点,第一、二种未区分所有人和使用人何为保有人,第三种观点将出借人排除在保有人的范围[7],因此,《侵权责任法》颁布前的司法实践并未形成完善的责任承担机制。

2009年通过的《侵权责任法》承继了机动车运行支配和运行利益的二元论思想,并以运行支配和运行利益双重标准在第49条确定了租借情形下的责任承担机制[8]。通过第49条将机动车使用人认定为机动车运行支配和运行利益之人即保有人,由机动车使用人在机动车发生交通事故时承担赔偿责任,而机动车所有人被完全排除在保有人之外,只在所有人存在过错时承担一般的侵权责任。反映到理论层面,《侵权责任法》第49条采纳了狭义二元论的思想,与之对应的为广义二元论。广义二元论包含的支配利益不仅仅涵盖法律意义上的支配权的行使,还延及到具体的实际支配和潜在的抽象支配(比如出租、出借以及发包机动车);运行利益则包含直接利益和间接利益,以及经济利益和精神利益,如租金、发包费及基于处分机动车而产生的心理和精神上的满足等。狭义二元论则仅涵盖机动车运行过程中的实际支配、运行利益仅局限于直接运行利益的归属[9]。结合我国《侵权责任法》第49条在司法实践中的适用情形,在思考租借机动车侵权责任承担机制之前,有必要谨慎对待第49条完全把所有人排除保有人的现状,合理确定机动车的保有人是恰当分配租借机动车交通事故侵权责任的前提,机动车所有人能否一概被排除出保有人的范围,需结合《侵权责任法》第49条立法之理论基础即“运行支配+运行利益”进行思考。

(一)第49条的运行支配是否仅限于以驾驶行为表现的支配

机动车因租借情形合法把机动车转移于使用人,使用人掌握运行支配,承担侵权责任,机动车所有人以过错为承担责任之前提,此为一般归责之机制,运行支配限于驾驶行为表现。但根据法释[2012]19号第8条:“机动车试乘过程中发生交通事故造成试乘人损害,当事人请求提供试乘服务者承担赔偿责任的,人民法院应予支持。试乘人有过错的,应当减轻提供试乘服务者的赔偿责任。”机动车试驾过程中,销售商并未直接驾驶机动车,而是由消费者驾驶机动车,直接运行,法释[2012]19号第8条规定提供试乘服务者在发生交通事故时承担赔偿责任,并未因提供试乘服务者无直接驾驶机动车而排除其机动车保有人身份;同时,在机动车驾驶人因执行公务的情形,虽雇主并未直接驾驶机动车,但并不影响认定雇主为机动车保有人。因此,在认定机动车保有人时不能仅仅因为未直接驾驶机动车而否定运行支配的适用。

(二)运行利益是否应限于经济利益和直接的驾驶利益

在试驾情形下,试驾服务提供者并不享有直接的驾驶利益,通常也不收取试驾费用,其享有的利益是将汽车出售给消费者的可能性,认定试驾服务提供者为机动车保有人时并未因无直接的驾驶利益而否定其享有的运行利益[10]。在山东省济南市中级人民法院(2013)济民四终字第463号民事判决书中,法院即认为本次事故的责任主体应根据机动车运行支配权利和运行利益归属并结合试驾者的过错予以确定。奥能汽车公司作为试驾活动组织者,举办试乘试驾活动推广销售车辆,获取潜在客户,意在获取商业利益,试驾过程中王忠宝与奥能汽车公司为获取各自的利益共同支配,操控了本案肇事车辆,造成本次事故,王忠宝与奥能汽车公司双方均为试驾车辆运行支配权或运行利益归属权的享有者,故应由王忠宝、奥能汽车公司共同承担试驾车一方责任,该案中法院并未因试驾活动组织者奥能汽车公司未享有直接的驾驶利益而否认运行利益的归属认定,映衬运行利益并非仅局限于直接的驾驶利益。同时,根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(法释[2003]20号,下称法释[2003]20号)第13条规定,在无偿帮工的情形下,被帮工人将机动车借于帮工人为自己搬家,帮工人驾驶机动车发生交通事故,在帮工人存在故意或者重大过失,赔偿权利人请求帮工人和被帮工人承担连带责任的,人民法院应予支持。该情形下,被帮工人并未享有直接的运行利益以及单纯的经济利益,但根据法释[2003]20号第13条认定帮工人与被帮工人承担连带责任时,被帮工人则为机动车保有人。

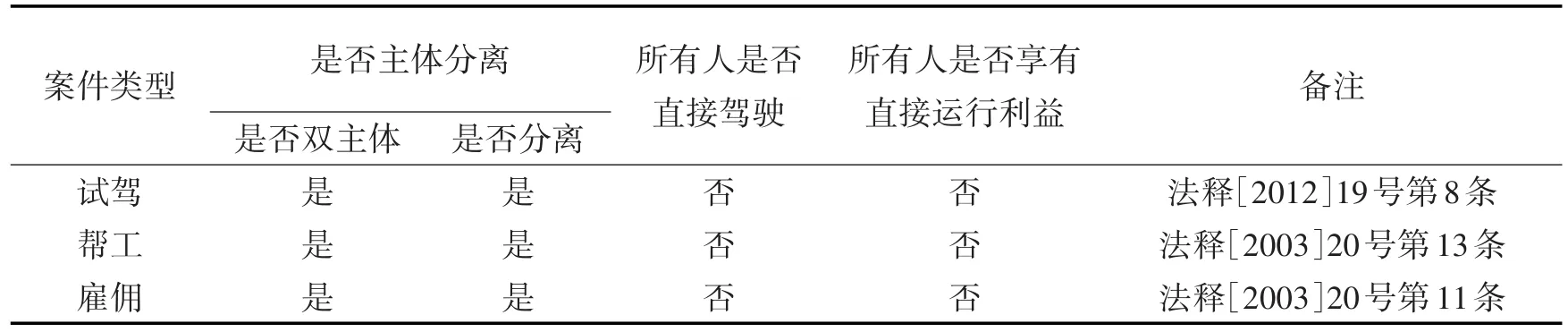

以《侵权责任法》第49条为解释基点,运用“运行支配+运行利益”理论分析该条保有人的范围,并参照相关司法解释,可窥探《侵权责任法》第49条租借机动车交通事故侵权时机动者保有人界定,以汇总表的形式具体呈现(见表2)。

表2 侵权责任法第49条保有人界定范围的具体情形

四、租借机动车交通事故侵权责任的承担

我国《侵权责任法》第49条以承担“相应的赔偿责任”的语义表述机动车所有人在存有过错的情况下承担与之过错相应的赔偿责任,本文通过对司法实践中案例分析并结合相关理论对《侵权责任法》第49条保有人范围的界定,在机动车所有人和使用人都被认定为保有人时,两者基于共同保有者的身份共同承担连带责任,但此时承担连带责任非基于共同侵权行为[11]。当机动车所有人非保有人,使用人为保有人时则需结合机动车所有人和使用人不同的过错形态以及过错程度,合理明确租借机动车交通事故侵权责任承担机制,此为第49条适用的一般情形,也是本文重点探讨之处。

(一)机动车所有人和使用人过错都为故意

我国《侵权责任法》第8条,“二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任”,以及第9条,“教唆、帮助他人实施侵权行为的,应当与行为人承担连带责任”,规定了共同侵权行为,共同侵权人承担连带责任。该处共同实施侵权行为包括共同故意和共同过失[12],共同侵权人在实施某种行为时,对结果具有共同的可预见性,并因为是数行为人共同的疏忽大意或过于自信而没能避免损害的发生,其法律效果应比拟共同故意,尤其是重大过失[13]。机动车所有人和使用人主观过错都为故意时,比如机动车所有人明知使用人因饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品,或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病等依法不能驾驶机动车时,仍将机动车置于使用人控制下,机动车使用人则主动驾驶,在上诉人宗某、王某与被上诉人朱某、周某、人保公司机动车交通事故责任纠纷一案中,周某作为案涉车辆的所有人,在明知朱某饮酒的情况下仍然默许其驾驶其车辆,且朱某主动要求驾驶,法释[2012]19号第1条第3项认定为机动车所有人的过错情形之一,此时显然适用共同侵权行为更符合侵权责任法体系。发生交通事故时,是由于机动车所有人和使用人共同的过错造成他人损害,其行为造成同一损害结果,完全符合共同侵权构成之要件,机动车所有人与使用人对外承担连带责任后内部依据各自的过错程度分摊责任。

(二)机动车所有人过错为故意而使用人为过失

根据《侵权责任法》第6条,行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。机动车所有人因其主观过错为故意承担一般侵权责任,但使用人则基于保有人的身份对机动车交通事故承担责任。不真正连带责任的基本结构是各个侵权人对于所造成的损害都应当承担责任,而且每一个人承担的责任都是全部责任;对内效力是指在一个责任人承担了赔偿责任之后,对其他责任人的追偿[14]。机动车交通事故受害人基于使用人的保有人身份请求损害赔偿,使用人进行赔偿后即了结该项侵权责任,但机动车所有人由于其主观故意造成使用人驾驶机动车发生交通事故,则应对此承担相应责任,完全符合上述不真正连带责任的构成要件,使用人在对外承担责任后可以向机动车所有人进行追偿。

(三)机动车所有人和使用人过错都为过失

机动车所有人和使用人在交通事故侵权案件中都存在主观过失时,才是真正适用按份责任的情形。司法实践中,法院在审理交通事故侵权案件中倾向一概适用按份责任而不区分所有人和使用人的主观过错形态,当两者主观过错都是过失时,所有人和使用人并不构成共同侵权,也无其他连带因素,比如机动车出租人未将刹车隐患告诉承租人,承租人也未进行必要的检修,以致发生交通事故,李中原教授认为应当适用《侵权责任法》第12条分别侵权的规定[15],在上诉人付某与被上诉人蒋某、原审李某、原审被告某保险支公司机动车交通事故责任纠纷案中,法院认为车辆保管人在未使用车辆时,将车辆钥匙存放于办公室抽屉内,使得无驾驶资格的李某能够轻易地拿到车钥匙并驾驶,因此付某作为车辆所有人对事故的发生也有一定的过错,应当承担相应的责任。法院在分配机动车所有人和使用人责任时,基于各方过错程度来认定,都从各方面映衬机动车所有人和使用人在因主观过失时承担各自过错和原因力进行责任的分摊。

(四)机动车所有人过错为过失而使用人为故意

机动车所有人过错为过失而使用人为故意时,该种主观过错配置下,交通事故侵权的发生是由于机动车使用人的故意侵权行为造成的,同时机动车使用人为机动车保有人,基于上述两方面因素机动车使用人承担一般侵权责任,但所有人存在主观过失则需承担补充责任。该种情形下,机动车使用人完全运行机动车,机动车所有人并不能控制或预料使用人在使用机动车过程中故意侵权的行为,所有人在承担补充责任后,可以向使用人进行追偿。在上诉人罗晓生、罗楚武机动车交通事故责任案中,法院认为罗楚武是肇事车辆的登记车主,其将车辆出借给没有驾驶资格的罗晓生驾驶,进而导致涉案交通事故的发生,罗楚武应承担相应的赔偿责任,并结合罗晓生、罗楚武在事故中的过错程度,确认罗楚武对罗晓生的赔偿责任承担补充清偿责任,该案中法院直接结合机动车所有人的过错使其承担补充责任,结合该案中机动车所有人和使用人的过错形态都为过失,显然适用按份责任更为合适,因此,司法实践中适用补充责任时,应以机动车所有人过错为过失而使用人为故意为前提。

综合上述机动车所有人和使用人不同的过错形态以及过错程度,租借机动车交通事故侵权责任承担机制如表3。

表3 租借机动车交通事故侵权责任承担机制

五、结语

《侵权责任法》第49条虽明确机动车所有人在有过错时承担责任,可承担“相应的赔偿责任”的语义表述并未指明究竟是何种具体的侵权责任形态类型,通过司法实践中案例和相关理论进行分析,并结合机动车所有人和使用人不同的过错形态以及过错程度,确定了我国租借机动车交通事故侵权责任机制,在适用《侵权责任法》第49条过程中,不能一概而论,根据机动车所有人和使用人的举证情形,以合理分析所有人和使用人过错程度和形态,恰当分配两者之责任,适用不同的侵权责任形态。

注释:

① 《中华人民共和国侵权责任法》第49条:“因租赁、借用等情形机动车所有人与使用人不是同一人时,发生交通事故后属于该机动车一方责任的,由保险公司在机动车强制保险责任限额范围内予以赔偿。不足部分,由机动车使用人承担赔偿责任;机动车所有人对损害的发生有过错的,承担相应的赔偿责任。”

② 参见湖北省武汉市中级人民法院(2017)鄂01民终字第2012号民事判决书、山东省青岛市中级人民法院(2014)青民五终字第1630号民事判决书、河南省濮阳市中级人民法院(2014)濮中法民一终字第163号民事判决书、陕西省韩城市人民法院(2014)韩民初字第01151号、安徽省宿州市中级人民法院(2015)宿中民三终字第00612号民事判决书。

③ 参见河北省秦皇岛市中级人民法院(2016)冀03再60号、吉林省吉林市中级人民法院(2013)吉中民一终字第262号民事判决书、江西省宜春市中级人民法院(2014)宜中民三终字第33号民事判决书。

④ 表1中连带责任的案例中包含一审承担连带责任,二审改判的案例。

⑤ 参见陕西省渭南市中级人民法院渭中民三终字第00242号民事判决书、湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院(2017)鄂28民终721号民事判决书、广东省茂名市中级人民法院(2017)粤09民终309号民事判决书、江苏省扬州市中级人民法院(2017)苏10民终981号民事判决书、湖北省荆州市中级人民法院(2015)鄂荆州中民二终字第00492号民事判决书、江苏省常州市中级人民法院(2016)苏04民终4116号民事判决书。

⑥ 参见云南省昆明市中级人民法院(2017)云01民终2246号民事判决书、安徽省宿州市中级人民法院(2016)皖13民终2274号民事判决书、上海市第二中级人民法院(2014)沪二中民一(民)终字第1207号民事判决书、广西壮族自治区北海市中级人民法院(2013)北民一终字第138号民事判决书。

⑦ 参见《浙江省高级人民法院民一庭关于审理道路交通事故损害赔偿纠纷案件若干问题的意见(试行)》第5条:“《侵权责任法》第四十九条规定的机动车所有人承担相应的赔偿责任,系与其过错相适应的按份责任。”

⑧ 梁慧星主持起草的《民法典(草案)》第1612条(机动车保有人的责任)规定:“机动车在运行中造成他人损害的,由机动车的保有者承担民事责任。被盗、被抢劫的机动车在运行中造成他人损害的,由盗窃、抢劫该机动车的人承担民事责任。”

⑨ 1999年6月18《最高人民法院关于被盗机动车辆肇事后由谁承担损害赔偿责任的批复》(法释[1999]13号)。

⑩ 2000年11月21日《最高人民法院关于购买人使用分期付款购买的车辆从事运输因交通事故造成他人财产损失保留车辆所有权的出卖方不应承担民事责任的批复》(法释[2000]38号)。

2001年12月31日最高人民法院民一庭《关于连环购车未办理过户手续原车主是否对机动车发生交通事故致人损害承担责任的复函》([2001]民一他字第32号)。

参见《安徽省高级人民法院审理人身损害赔偿案件若干问题的指导意见》第十二条:“借用、租用他人机动车发生交通事故造成第三人伤害的,车辆所有人与使用人承担连带责任。借用人、租用人又擅自将车辆出借或出租的,与车辆所有人、实际使用人一并承担连带责任。”《上海高院关于道路交通事故损害赔偿责任主体若干问题的意见》第八条:“借用、租用他人机动车发生交通事故造成第三人损害的,车辆所有人与实际使用人承担连带责任。”

参见《天津市高院关于审理交通事故赔偿案件有关问题经验总结》第六、七条:“六、机动车所有人将机动车出借的,借用人驾驶该车造成第三人损害的,由借用人根据事故责任比例向第三人承担赔偿责任。在其财产不足以清偿时,不足部分由机动车所有人在出借车辆的价值范围内承担赔偿责任。七、机动车所有人或租赁公司将机动车出租的,承租人驾驶租赁的机动车造成第三人损害的,由承租人根据事故责任比例向第三人承担赔偿责任,机动车所有人或汽车租赁公司承担连带责任”。

参见《重庆高级人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的指导意见》第四、七条:“第四条租赁的机动车发生道路交通事故致人损害的,由承租人与出租人承担连带赔偿责任。第七条借用他人机动车发生道路交通事故致人损害的,由借用人承担赔偿责任。但有下列情形之一的,出借人应当承担连带赔偿责任:(一)出借人知道或者应当知道所出借的机动车有缺陷,并因该缺陷发生道路交通事故的;(二)借用人没有驾驶资质的;(三)依当时情形借用人明显不能驾驶机动车的”。

参见山东省济南市中级人民法院(2013)济民四终字第463号民事判决书。

参见安徽省宿州市中级人民法院(2016)皖13民终2274号民事判决书。

参见江苏省扬州市中级人民法院(2017)苏10民终981号民事判决书,该案中周军作为案涉车辆的所有人,在明知朱连林饮酒的情况下仍让朱连林驾驶其车辆;云南省昆明市中级人民法院(2017)云01民终2246号民事判决书。

参见辽宁省铁岭市中级人民法院(2014)铁民一终字第00137号民事判决书。

参见湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院(2017)鄂28民终721号民事判决书。

参见广东省广州市中级人民法院(2017)粤01民终584号民事判决书;河南省平顶山市中级人民法院(2016)豫04民终1810号民事判决书。

[1]最高人民法院侵权责任法研究小组.《中华人民共和国侵权责任法》条文理解和适用[M].北京:人民法院出版社,2010:363.

[2]周友军.侵权法学[M].北京:中国人民大学出版社,2011:364.

[3]张新宝.侵权责任法[M].北京:中国人民大学出版社,2013:238-239.

[4]杨立新.侵权责任法[M].北京:北京大学出版社,2014:128-129.

[5]王竹.论数人侵权责任分担原则——对《侵权责任法》上“相应的”数人侵权责任立法技术的解读[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2014(2):75-77.

[6]曾建新.论租借机动车致人损害的责任承担[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),2015(6):41.

[7][15]李中原.论机动车所有人与使用人的责任承担机制——关于《侵权责任法》第49条和第52条的再思考[J].苏州大学学报,2011(6):24-26.

[8]全国人大常委会法制工作委员会民法室.中华人民共和国侵权责任法条文说明、立法理由及相关规定[M].北京:北京大学出版社,2010:207.

[9]曹险峰,张龙.《侵权责任法》第49条的解释论研读——主体分离下的道路交通事故侵权责任论纲[J].法律科学(西北政法大学学报),2017(1):112-113.

[10][11]郑志峰.租借机动车交通事故侵权责任的类型分析——《侵权责任法》第49条的适用困境及其破解[J].法学,2017(7):128-132.

[12]曹险峰.数人侵权的体系构成——对侵权责任法第8条至第12条的解释[J].法学研究,2011(5):59-60.

[13]王利明.侵权责任法研究上卷[M].北京:中国人民大学出版社,2010:527.

[14]杨立新.论不真正连带责任类型体系及规则[J].当代法学,2012(3):58-59.