公众私德评价与公德评价及其影响因素研究

——基于CGSS(2015年)经验数据*

2018-07-10完颜德

完颜德

(四川大学,四川 成都 610064)

一、引言

分化作为现代社会的基本特征,也广泛存在于人类的日常社会生活中。在现代化进程中,社会生活领域逐渐分化为公共领域和私人领域两大领域,其后果影响深远。首先,这种分化意味着每个人的日常生活都在两种不同的物理空间和心理空间中变换。公共领域的个体行为特征是公开、自我约束、权威取向、高度角色化和社会化,而私人领域的个体行为则是私密、无外在约束、自主。在生产与生活融为一体的传统社会,个体的私人领域如果不是不存在,那也至少是发育不成熟的,家庭是社会的基本构成单位,完成社会的生产与再生产,家族则是扩大了的家庭。现代化进程中,一方面,生产活动脱离家庭使得社会的基本构成演变为原子化的个人,家庭仍然存在,但家庭成员内部也需要各自的隐私和私密空间;另一方面,生产的社会化又要求公共领域的存在,在这个社会空间中,人与人实现协作,从而使得基本的生产和日常生活得以可能。其次,这种分化引起了两种道德反应。公共领域代表了一个社会文明化与秩序化的程度,而私人领域则反映了社会个体的自由度、独立性和包容度。从利益诉求的角度来讲,前者追求公共利益的最大化,后者则寻求个人自由和身心舒适的最大化。从道德的角度来讲,前者体现为一个社会的公德,后者则是私人品德。现代社会的“陌生人”在都市的大规模集聚导致人与人交往往是有限的,他们相遇在一个公共领域之中,进行着浅表的日常交往,他们所在意的是对方身上属于公共性的人格部分。也因此,在现代都市之中,人们对公德的重视远超对私德的重视。因此,社会的急剧变迁带来的道德观念的改变是本研究的主要目的。

二、文献回顾

公共领域与私人领域是人文社会科学关注的一个重点话题,论文数量众多。在关于公共领域定义问题上,哈贝马斯、阿伦特和桑内特这三位学者提出了不同的看法,其具体区别为:阿伦特的公共领域是一种只讨论国家、政治问题而不讨论经济甚至道德问题的政治公共领域;哈贝马斯的公共领域是处于政治国家和私人领域之间的非官方的社会公共领域;桑内特所关注的公共领域是一种具有实在性的日常生活空间场域,或者说是生活公共领域[1]。龚群则认为公共领域是向所有人都敞开的公开的生活领域,与之相反具有私密性和私人自主性的则是私人领域[2]。王文兵、胡群英则将公共领域视为个体为了特定目的而公开交往的一种活动形式与状态[3]。

公共领域反映在人的思想领域就是公共意识,它可以被理解为个体对公共领域内的规范、原则等的认知和践行,公德意识及公德评价是其重要的组成部分。王水平、熊涛讨论了公共意识现代重构的根据、原则和路径这三个层面的问题[4];陈钊、陆铭和徐轶青利用CGSS(2010年)数据考察了户籍身份对城市居民公共意识与公共参与的影响,发现户籍身份对移民的公共意识有一定的负面影响,而且这种影响并没有随着移民收入或教育水平的提高而明显减弱[5];汪润泉分析发现中产阶级的公共意识更强、公共参与度更高[6];龙溪虎则从个人素质变量、经济变量、人格素质参数、经济结构参数、政治结构参数和价值观念参数对我国公共意识生长的影响进行了定性分析[7]。

其他研究则集中在网络公共领域、公共领域性质与特点、公共领域与公共治理、公共精神培养、公共领域与私人领域的关系及其互动、公共人成长等方面。从学科角度来看,公共领域的研究集中在哲学、政治学、思想政治教育等学科中,且多以哲学思辨和逻辑推演的形式展开,停留在理论探讨的层面上,而缺乏实证性的研究。

三、研究设计

当下的中国,正处于剧烈的现代化过程之中,私人领域与公共领域的分化和发育程度究竟如何?又有哪些影响因素?这是本文要回答的首要问题。对于公共领域与私人领域的量化问题,是本研究的一个难点。私德和公德是个体在公共领域和私人领域所必须遵循的一些行为准则和道德规范[8],因而可以作为这两大领域发育情况的测量指标。因此,研究采用社会公德评价和个人私德评价来评估中国当下私人领域与公共领域的分化及发育状况。本文所用资料均来源于中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)2015年数据。该项目由中国人民大学负责执行,从2003年开始系统、全面地收集社会、社区、家庭和个人等多个层面的数据。

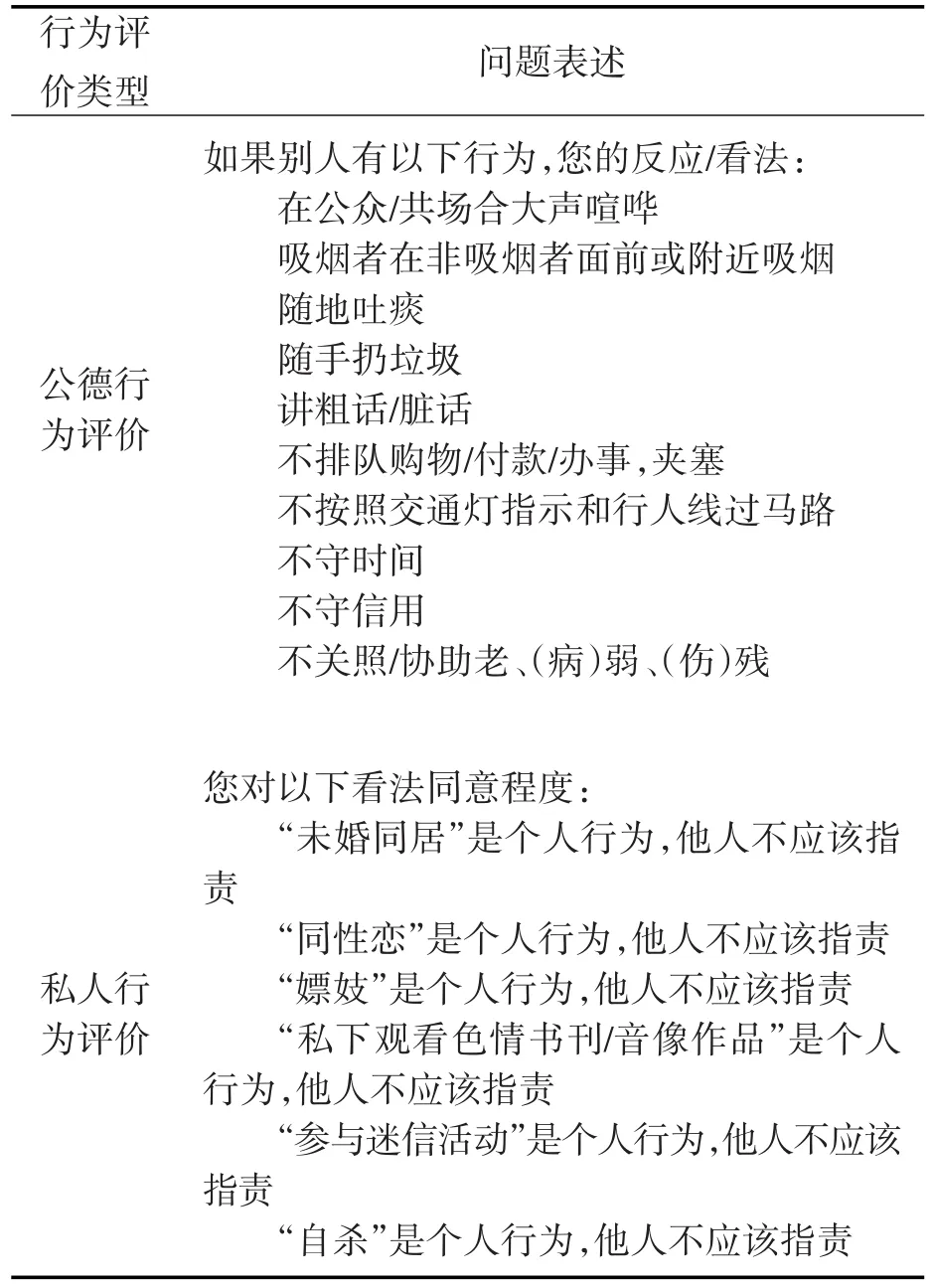

本文从CGSS中选取有关社会公德评价和个人私德评价的问题,作为个人对社会公共领域和私人领域认知及倾向性的指标。问题陈述如下:

表1 问卷问题

两种行为类型评价采用李克特量表形式,均为五级评分制,其中公德行为态度为“不反感”“不太反感”“无所谓”“比较反感”和“很反感”,私人行为态度为“完全不同意”“不太同意”“无所谓”“较同意”和“完全同意”,依次赋值为1、2、3、4、5,并按两个类型行为评价的各个问题得分计算其总分。公德评价总分为50分,私德评价总分为30分。个案的公德行为态度得分越高,说明公德意识越强,其对公共领域及其所要遵守的规范认同程度也越高。而个案私人行为评价态度得分越高,说明其对个体私人领域内的自主权和个体权利的认同程度也越高。需要指出的是,个体私人行为评价的几个问题在传统道德意义上均属于越轨不道德或越轨行为,而在当代社会的价值伦理中虽不被提倡,但至少是可以理解和被接受的。在一个现代化的社会,人们对于公共领域公德行为的共识和认同远远高于对私人领域内个体行为的认同。由此,我们认为,当下中国社会中公共领域发育较私人领域发育更为成熟,表现为对公民对公德道德的认同度高于对私人道德的认同。

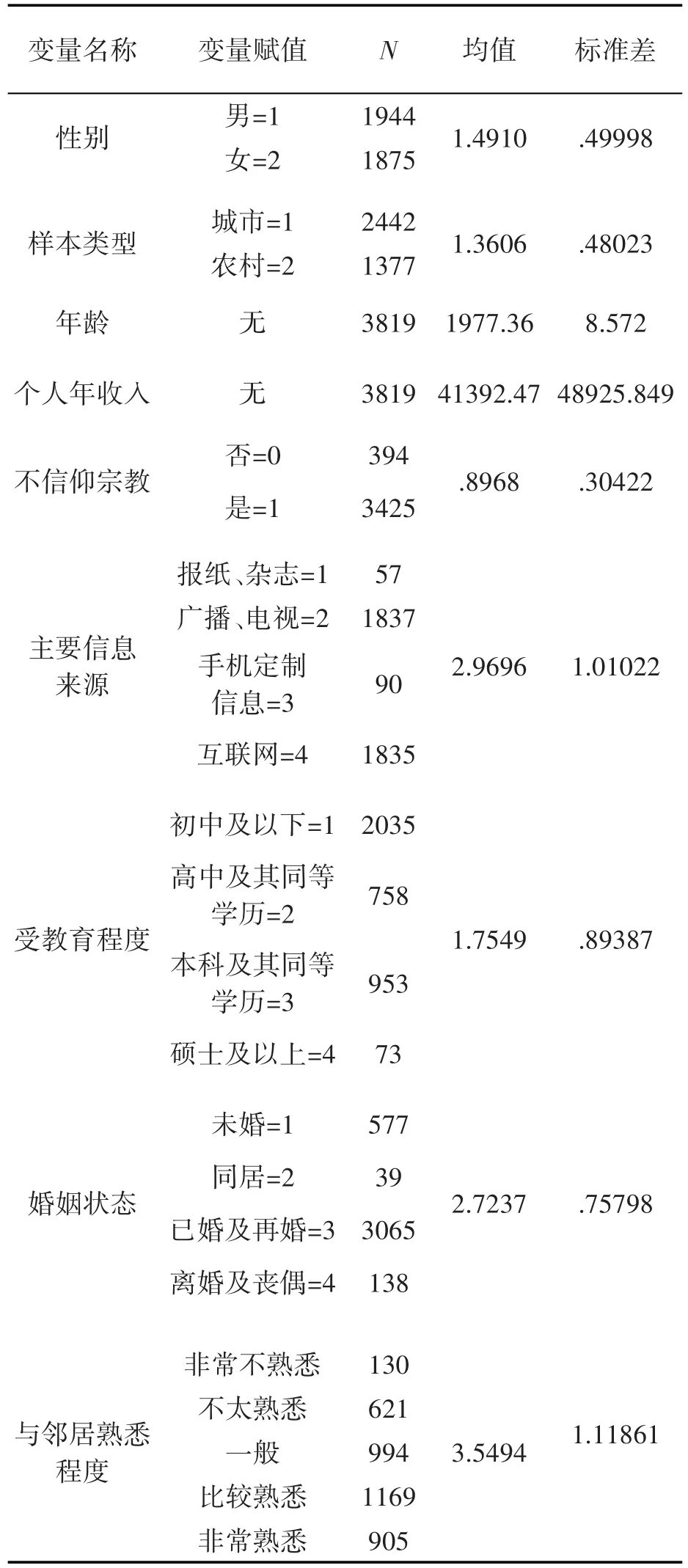

在得出上述一般结论之后,基于理论推理和经验观察,本研究还试图证明影响公共领域和私人领域道德评价的几大影响因素。道德评价既是一项极具个体性的任务,也受制于一定的社会历史条件。因此在本研究中,我们既考虑到了个体性的变量,也考虑到社会环境变量。事实上,在我国的现代化进程中,个体性的特征既受到社会环境的形塑,也进一步改变着社会的整体环境。本研究所涉及的主要变量见表2。公德和私德问题是随着公共领域和私人领域的分化而出现的,而后者又归属于一个更为宏大的历史进程——现代化。这一进程之中,都市化、人均受教育水平的提高、新的信息传播技术的应用、社会财富的剧增都是应有之义,现代价值伦理在此过程中随着代际更替而发生嬗变。中国自建国以后经历了两个截然不同的发展阶段。前30年国民经济有所恢复但发展迟滞,城市化和工业化程度较低,教育发展缓慢,人口流动几乎停滞,国家权力统摄全局,意识形态控制严密,社会道德趋于保守。改革开放后,义务教育政策出台,90年代末期高校扩招,工业化和城市化进程加快,都市成为陌生人进进出出的流动空间,一个高度流动、开放的社会形成。在此背景下,个体自由和私人自主性得到极大扩展。与此同时,公共领域更需要公德来维持社会秩序和人际间的交流与合作。但是由于城乡二元体制分割下,城市发展的突飞猛进和道德伦理的现代变迁与乡村的停滞和恪守传统形成了鲜明的对比。另外,互联网时代的到来改变了人们获取信息的方式,正在强有力地重塑人们的思想观念和道德意识。现代化进程中不断社会原子化趋势也对人际互动及其所应遵守的道德规范的看法产生深远的影响。宗教因素在一个社会中往往是保守道德和价值观念的代表,尤其在私人领域的性道德方面更是如此。基于上述理由,本研究试图考察这九大因素对私德评价和公德评价的影响。在分析方法上,本研究主要使用多元线性逐步回归和定序回归两种分析方法。九大自变量的描述和具体赋值如下:

表2 自变量的描述及赋值(有效样本N=3819)

四、数据分析

(一)公德与私德评价的基本情况

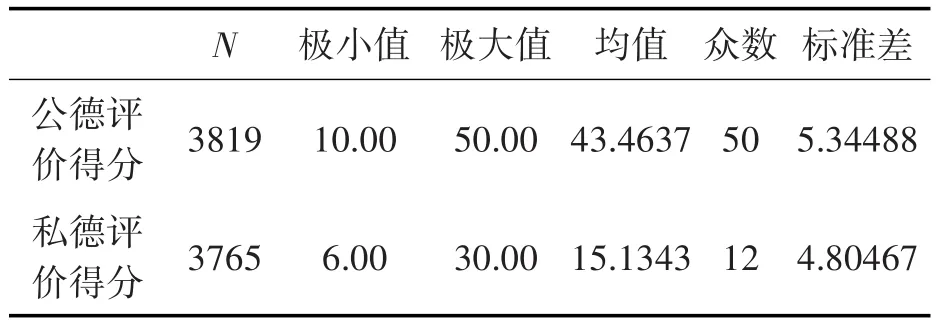

从均值结果可以看出,公德评价得分远超过这一问卷总分的中值(25分),而私德评价恰好处于这部分问卷的中值,另外从公德评价与私德评价的频率分布可知:公德评价得分呈明显的左偏分布,其众数为得分50分的个案,而私德评价基本呈正态分布,众数为得分12分的个案,公德评价得分较高的个案数量远高于私德评价得分较高的个案。说明在公德评价上,总体而言人们对于公共领域所应遵守的道德规范的共识和认同程度较高,而在私人领域的私德评价上出现了态度上的较大分化。

表3 公德评价与私德评价的比较

(二)私德评价与公德评价影响因素的回归分析

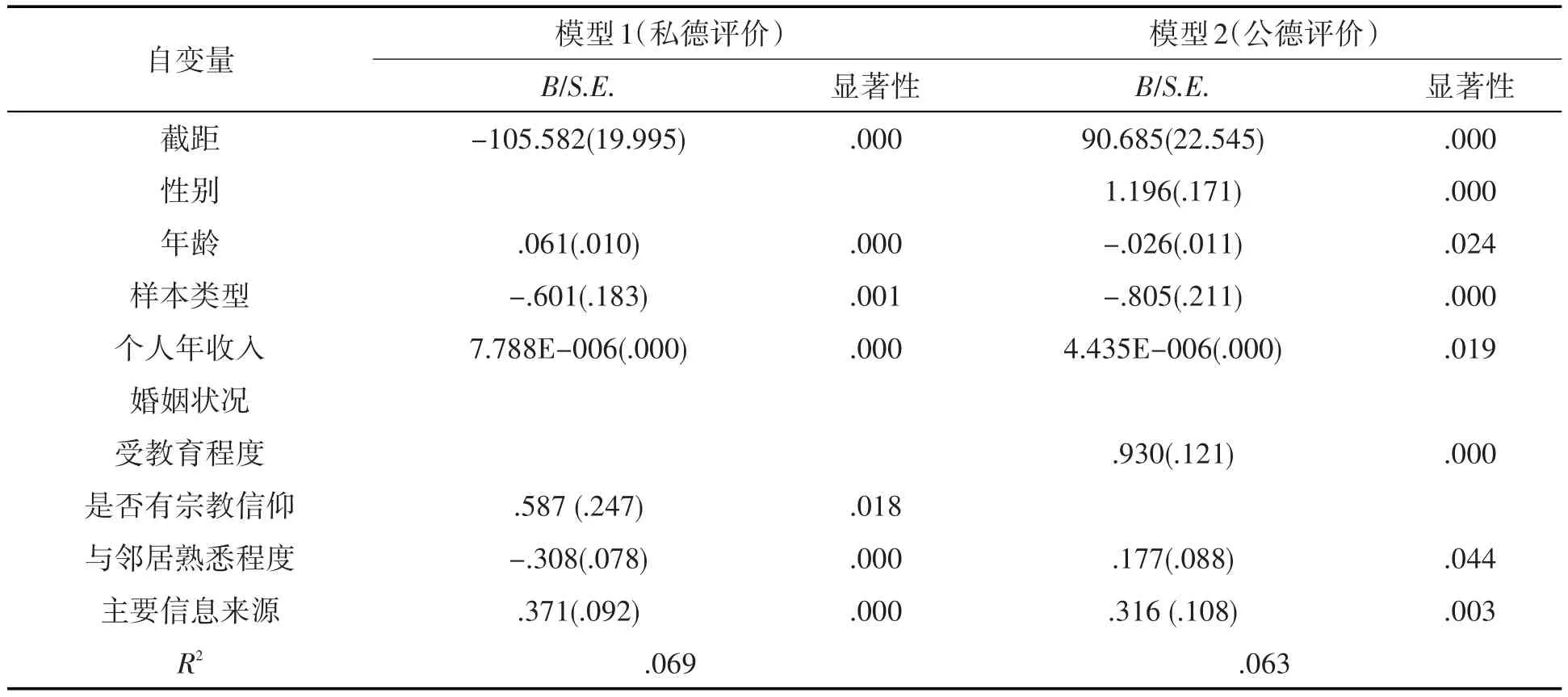

本研究的因变量为个体的私德评价得分和公德评价得分,两个变量均为连续变量。为进一步探明这两种道德评价的影响因素,我们使用多元线性回归做进一步分析(表4)。

多元线性回归的结果表明,九个自变量中,性别、婚姻状况和受教育程度未纳入私德评价影响因素的回归模型中,而婚姻状况和是否有宗教信仰这两个变量未纳入公德评价的影响因素的回归模型。可见,婚姻状况对两个因变量的影响都不显著。另外,公德评价和私德评价除共同的影响因素,除年龄、样本类型、收入、与邻居熟悉程度、主要信息来源这五个外,还存在各自不同的影响因素。两个模型的R2分别为0.069和0.063,说明尽管纳入了这么多的变量来预测私德评价和公德评价的变异,但其效果并不令人满意。

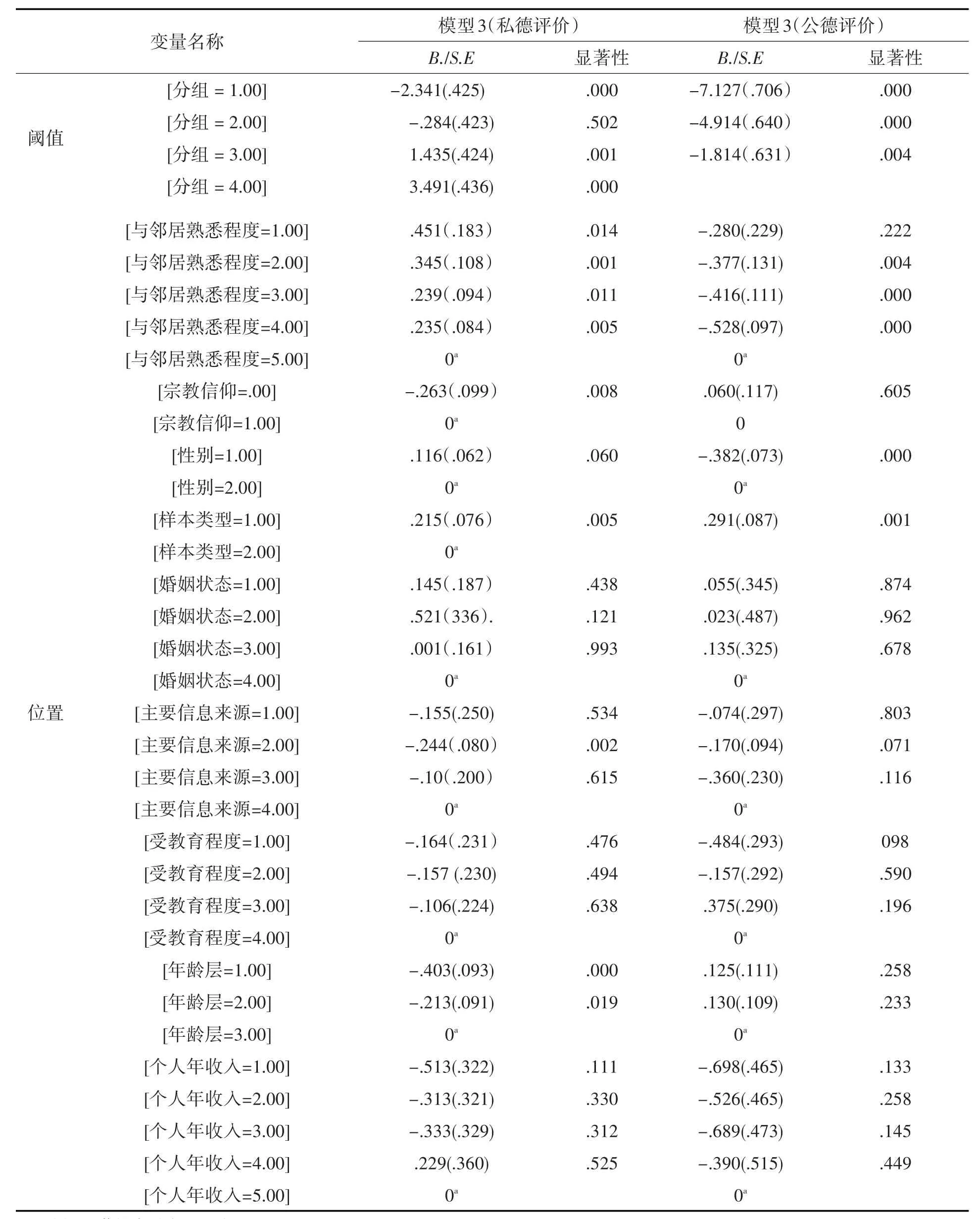

为进一步探明各个自变量内部各因素水平间在私德评价得分上的差异以及各个因变量分组之间的差异,我们进一步将私德评价得分和公德评价得分转化为定序变量,按得分从低到高分别分为五组和三组(私德评价得分原计划分四组,但第一组人数较少,因而与第二组进行了合并),并将自变量也都转化为分类或顺序变量,收入从低到高分为五个等级,年龄分为三个年龄层,并做定序回归(表5)。

由结果可知,在私德评价分组的定序回归中,个人年收入、受教育程度、婚姻状态这三个自变量以赋值较高的组为参照,在私德评价得分上并不存在显著性的差异,而主要信息来源的各个水平上,以广播、电视为主要信息来源的群体和以互联网为主要信息来源的群体在私德评分上有显著差异。其余各个变量的不同水平与参照组均存在明显差异,可见他们均为私德评价的影响因素。公德评价分组的回归模型中,与邻居熟悉程度、性别、样本类型这三个变量的不同水平间与参照组存在差异,其他变量的不同水平间与参照组不存在显著差异。

五、分析与讨论

(一)道德评价的基本社会性——私德评价与公德评价的社会分化

社会科学研究得以成立的一个基本前提是价值中立,但这并不意味着我们无法对道德进行社会学研究。道德作为社会构成的基本要素,有其自身的社会性。因此,只要社会存在领域的分化,其道德也必然产生分化。私人领域与公共领域是现代社会的两大基本领域,因而必然存在私德与公德的区分,并且在特定的社会历史时期,其分化和发育程度是不同的[9]。对私德与公德评价的得分正好体现出这种道德感的社会分化。在当下的中国,城市化进程形成了一个社会大众流动于其中的公共空间,这个空间中人际关系的基本形态是协作。拉塞尔·哈丁在《族群冲突的逻辑》中将协作定义为一方的获益以另一方的获益为条件的行动[10]。在现代都市陌生人组成的社会空间之中,只有彼此间的协作才能保证各自的利益最大化,这促成了人们对于公德行为较高的共识程度。私人领域的道德评价却没有呈现出与此相同的趋势,总体而言,中国目前私德评价趋于保守,且内部分化严重。这源于中国传统道德虽然在现代化进程中趋于式微,但影响力仍然存在。本研究私德评价的量表中所呈现的诸多问题,在中国传统道德评价体系中均数严重违法道德伦理的行为,而个体自由和自主的观念尚未全面而广泛地深入人心,再加上我国当下内部发展程度的差异,这种私德评价分化严重且趋于保守的现状就不难理解了。这也反映出目前中国私人领域与传统家族和乡规民约的分离程度较低。

表4 私德评价和公德评价影响因素的多元线性回归

表5 私德评价和公德评价影响因素的定序回归

(二)私德与公德评价的影响因素分析

1.性别与城乡因素对私德与公德评价的影响

由公共领域和私人领域的分化衍生出的私德评价与公德评价,其各自的影响因素上亦存在差异。私德与公德评价上的性别差异正如数据分析结果所表明的,在私德评价上不存在显著差异,而在公德评价上存在显著差异,其原因有待思考。道德评价的性别差异根源在于男女角色的社会差异。女性在社会中的弱势地位使得她们更需要依赖公共领域的规范和道德准则来维持基本的社会安全感。换句话说,女性更容易成为公共领域缺乏公德行为的受害者,因而其对社会公德的诉求更为强烈。而在私德领域,现代化进程中女性受到传统道德的束缚越来越少,男女地位逐渐趋于平等,因而在道德认知方面趋于一致。另一个与性别息息相关的婚姻状态变量,在检验结果中也未发现其对私德与公德评价有显著影响,也侧面说明性别在道德评价中的影响作用极小,男性和女性的道德认知和道德态度逐渐趋同。

私德与公德评价的城乡差异在数据分析结果中均十分显著,可见城乡不仅是社会户籍身份的区隔,更是社会道德认知和评价的一个重要影响因素。事实上,这种道德评价的城乡差异根源在于经济、社会和文化发展程度的差异。农村地区以家族为中心形成一个熟人社会,协作基于血缘关系的亲疏远近。较小的人口规模和农业生产生活方式较少依赖于公共空间内的公共秩序,因此对于公德评价陈述中的大声喧哗、吸烟等行为的反感程度较小。但在私德领域,农村相较于城市的道德保守性便凸显出来了。农村熟人社会的特性使得任何私人领域内的个人行为都要接受公众的评价,个人自主与自由在乡土社会之中是没有立足之地的。无论是自杀、婚前同居还是嫖娼,在农村地区都被视为道德败坏或不负责任的行为。私人行为要受制于家庭和家族的声誉与利益,任何违反传统或道德伦理的行为都是无法容忍的。但随着改革开放以来的城市化和人口的大规模流动,城乡价值观念相互影响,道德观念和道德判断逐渐趋于一体化,这就是我们虽然看到城乡道德虽然存在差异但均值差别较小的原因。

2.年龄、受教育程度和个人年收入对私德与公德评价的影响分析

回归分析的结果表明年龄对私德评价的影响在线性回归和次序回归中都是显著的,但公德评价上年龄的影响仅在线性回归上显著而在次序回归上不显著。这意味着年龄影响道德评价需要做进一步的探究。次序回归中年代层分别对应的年龄段为40~50岁、30~40岁以及20~30岁,这与中国由保守走向开放、由停滞走向高速发展的历史进程相符。因此,伴随着市场经济,个体化的经济人出现,公共空间发育成熟,对私德与公德的认知与认同也与此同时产生。市场催生了具有独立性、自主性和注重个人性的时代新人。

受教育程度在模型2中具有显著性,而在模型4中不具备显著性,可见教育对公德评价的影响总体上是存在的,而在各个水平上的差异则很不明显。但是不可否认,现代性的意识形态和价值观念的功能随着教育事业的发展其影响力也越来越大,学校无论是在日常习惯养成还是在价值观念塑造方面都紧跟时代潮流。个体受教育程度越高,个人的权利意识,行为的包容性越强。统计结果不显著的原因可能在于取样偏差,即受过高等教育的样本人数太少。另外,我们还得考虑到年代因素对教育内容和价值观念传播的影响。

在模型1和模型2中,收入对私德与公德评价具有显著影响,而在模型3和模型4中,这种影响则是不存在的。从个人年收入均值来看,样本中人群收入差异不大,且集中在低收入群体之中,因而抽样结果不能显示出阶层差异,故在此不做进一步分析。

3.宗教信仰、主要信息来源与邻里熟悉程度对私德与公德评价的影响

宗教一直是影响道德观念的重要因素,本研究的分析结果也证明了这点。从模型1可知,信仰群体和非信仰群体在私德评价上存在显著差异。人类在社会生活中所遵循的行为规范往往受到宗教的严格规制,并经由宗教实现其自身的圣神化。宗教往往在维护传统道德方面起着重要作用。对于有宗教信仰的群体来说,其道德认知以克制、集体定向等为特征。因此,宗教信仰群体倾向于在私德评价所描述的问题方面持否定的态度。

信息时代,互联网在改变社会氛围方面力量强大。模型1和模型2中均可以证明信息获取方式对私德评价和公德评价影响显著,其中需要注意的是互联网的作用。作为一个开放的平台,一方面,网络对于不公德行为的曝光和批判可以较大的提升人们的公德意识,进而影响到公德评价。另一方面,网络又满足了人们表达自我、展现差异性的需要,在其中人与人的差异显现得更多。在网络空间的互动中,人们逐渐养成对个体选择的尊重和对差异的包容,因此会增进私德评价的开放性。

与邻里熟悉程度在四个模型中均呈现出显著性,说明其可能对私德公德评价存在一定的影响。真正的问题在于,与邻里熟悉程度高低是否预示了个体原子化的程度,并进而影响到了道德感知与评价?抑或仅仅是一种统计上的谬误而两者实际上并不存在任何严格意义上的因果关系?这究竟意味着什么还需要作进一步的探究。

六、结语

社会转型往往牵一发而动全身,而从社会变迁到道德观念变迁得发生过程也极为复杂,因此,理清道德的社会生成过程及其机制并不容易。正如孙胜在其硕士论文中所说:“社会转型本质上应当是以人力价值出发点和核心的多种价值目标共同发展的过程”[11]。本文的研究只是做了一种相对简陋的尝试。从社会领域分化到私德与公德评价在城乡、性别、年代层和受教育程度等维度上出现的群体差异,这揭示出道德评价并非单纯的对错问题,而是带有基本的社会性。在某种意义上,道德评价还能指示出社会发展的阶段及其未来走向。一个社会中的公众的道德感知和道德评价主要受到其主流价值观念的影响,因此,从主流的群体中收集的数据所反映出的群体道德评价差异并不会出现较大的分化。尤其在私德评价方面,各种类型的亚文化的群体所独有的文化在形塑他们的道德意识和价值观念所起的作用值得进一步研究。

[1]刘爱国.中国公共人的成长逻辑[D].武汉:武汉大学,2014.

[2]龚群.论公共领域与公德[J].中国人民大学学报,2008(1):86-91.

[3]王文兵,胡群英.公共领域的基本内涵与人生意义[J].中国矿业大学学报(社会科学版),2013,15(4):27-33.

[4]王水平,熊涛.论我国公共意识的现代重构[J].福建论坛(人文社会科学版),2009(3):65-70.

[5]陈钊,陆铭,徐轶青.移民的呼声-户籍如何影响了公共意识与公共参与[J].社会,2014,34(5):68-87.

[6]汪润泉.中产阶级的公共意识与公共参与——基于中产阶级类型化的比较分析[J].江汉学术,2016,35(6):14-21.

[7]龙溪虎.我国公共意识生长的影响变量分析[J].福建论坛(人文社会科学版),2009(8):144-147.

[8]闵繁盛.试论我国社会转型期的公民道德建设——基于公德与私德的博弈视角[J].佳木斯大学社会科学学报,2017,35(1):81-85.

[9]郝晓燕.从公德与私德的界限看公权的使用界限——对“青年看黄色网站被处罚”的思考[J].学理论,2012(14):73-74.

[10]拉塞尔·哈丁.群体冲突的逻辑[M].上海:上海人民出版社,2013.

[11]孙胜.论社会转型时期的道德变迁[D].长沙:中南大学,2005.