我国“乡村教师发展”研究热点及趋势的文献计量学研究*

2018-07-10王佳昕

周 蕴 王佳昕

(陕西师范大学,陕西 西安 710062)

乡村教师是解决当下农村教育问题的有力支点,通过提升教师专业素质,提升乡村教师队伍专业质量,能够确保乡村孩子享受到丰富优质的教育资源。知识图谱(Mapping Knowledge Domains)通过将复杂的科学文献通过数据导出、信息处理、知识计量和相关图表的呈现揭示一门学科领域的发展历程与组织结构的关系,进而展望学科未来的演进规律与发展趋势[1]。本研究运用共词分析的方法,通过对知识图谱的分析,对21世纪以来年来关于乡村教师发展研究热点进行可视化研究,直观、深入了解乡村教师发展现有研究热点之间的相互关系,并在此基础上展望现有研究的不足与未来的发展趋势。

一、数据来源与研究工具

研究以“中国知网”为资料来源,选定“高级检索”,选择“期刊”,以“篇名”为检索条件,检索内容设定为“乡村教师”或“农村教师”并含“发展”,期刊年限为“2000-2017年”,共获得文献443篇,剔除非研究性文献,最终获得有效文献389篇(检索时间为2018年1月13日)。另外,在对数据进行处理时,将一部分语意重复的关键词进行统一处理,如将“专业化发展”“专业发展”统一为“专业发展”等,形成较为科学可靠的数据来源。

研究工具主要包括Bicomb共词分析软件以及SPSS20.0统计软件。本研究中,Bicomb软件基本操作步骤有:第一,建立项目编号,如1001;第二,将整理好的ANSI编码文本导入Bicomb页面指定位置;第三,选择合适的阈值并进行关键词提取;第四,将统计好的高频关键词进行共词矩阵分析,并导出共词矩阵至TXT,保存在相应文件夹下[2]。SPSS20.0统计软件主要包括树状图与战略图的制作,关于树状图的操作步骤如下:第一,在SPSS20.0软件中打开共词矩阵文本格式文件,选择“分析—分类—系统聚类”;第二,出现对话框后,将V1选择标注为个案,剩下变量全部导入变量框中;第三,点击统计量,选择相似性矩阵,选择单一方案,聚类数根据本研究情况选择7类;第四,点击绘制,选择树状图,点击聚类的指定全聚,停止聚类树为7;第五,点击方法,区间选择为Euclidean,二分类选择为Ochiai;第六,回到主对话框,点击“确定”,即可呈现结果。关于战略图的操作步骤如下:第一,在得到树状图的同时,生成相似性矩阵,右击导出,格式保存为.excel;第二,打开保存的相似性矩阵,用1-(第一个数据)将所有数据转换为相异矩阵,保存并关闭;第三,在SPSS20.0里打开保存的相异矩阵,打开后点击分析—度量—多维尺度(ALSCL(M)),在弹出的对话框中,将除V1之外的变量全部选择到右边的变量对话框中;第四,点击选项,选择组图;第五,在对话框中的“距离选项”中,选择“数据为距离数据”,点击确定,即可生成战略图。

二、研究结果与分析

(一)高频关键词词频统计与分析

关键词是一篇论文中最能反映全文研究主题的词语集合。一门学科领域一段时期内的大量科学文献的关键词集合,通过生成共词文献簇,可以分析这门学科的研究主题和研究内容以及未来发展脉络方向等[3]。对规范化的389篇研究文献关键词进行统计,并依据齐普夫定律确定阈值,T=(-1+1+8×N1)/2,其中N1为词频为1的关键词的个数,T为高频低频词词频临界值。本研究中词频为1的关键词有21个,据此将阈值确定为6,并对标准化后的34个关键词进行排序(见表1)。

从表1可以看出,34个高频关键词总呈现频次为790次,占关键词出现总频次的39.06%。通过对34个关键词的排序,初步表明城乡教育一体化研究大多围绕城乡学校教育均衡发展、教育公平、新型城镇化、教育改革以及教育资源等几方面的主题。为了能更明晰地揭示这些关键词之间的联系,深入探索各个研究主题间的关联,还需借助共现技术来实现。

(二)高频关键词的相异矩阵及分析

为了更好地分析关键词之间的隐含关系,采用bicomb软件和SPSS20.0对34个关键词进行分析,导出一个34×34的共词相似矩阵,并采用1-相似矩阵=相异矩阵的方式得到相异矩阵。其中,数值越接近于1表示两者相关程度越小,关键词之间距离较远(见表2)。

由表2可知,各个关键词分别与乡村教师专业发展距离由远及近的顺序依次为:教育均衡发展(0.963)、校本培训(0.929)、乡村教育培训(0.922)、新课程改革(0.921)、农村教育(0.881)、问题(0.841)、农村(0796)、策略(0.701)、乡村教师(0.337)。此结果说明,将“乡村教师专业发展”与“策略”“问题”“农村教育”“新课程改革”结合论述的研究成果偏多。与此同时,通过观察表中各个主题词系数也可发现“乡村教师发展的策略”常与“专业发展”和“问题”结合在一起论述;“农村教育”多与“新课程改革”呈现在一起讨论乡村教师专业发展。

表1 高频关键词排序

表2 高频关键词Ochiai系数相异矩阵(部分)

(三)高频关键词聚类图及其分析

将高频关键词相异系数矩阵导入SPSS20.0进行聚类分析,得到图1的聚类图。根据聚类图呈现的结果(依据不同聚类团的连线距离集合),可以将关于乡村教师发展研究的高频关键词分为七类,分别为乡村教师专业发展的现状、问题与对策研究(见图1中的种类1)、民族地区乡村学校教师研究(见图1中的种类2)、城乡教育统筹视域下教师发展研究(见图1中的种类3)、乡村教师生存状态及其影响因素研究(见图1中的种类4)、新课程背景下农村教育乡村教师队伍建设研究(见图1中的种类5)、基于信息技术的乡村教师培训研究(见图1中的种类6)、农村中小学教师校本研修与校本培训研究(见图1中的种类7)。

图1 乡村教师发展高频关键词聚类结果

种类1是乡村教师专业发展的现状、问题与对策研究,包括乡村教师专业发展、现状、问题、对策等关键词。乡村教师的专业发展关系到我国基础教育质量的高低。当前,乡村教师专业发展中存在的问题包括:专业地位较低、数量不足、学历水平不高、教师结构严重失衡、住房问题难解决、职业倦怠明显等[4]。而西部乡村教师专业发展面临专业自主发展意识淡薄、师资水平偏低、教育科研能力欠缺、教师职业心理问题等困境[5]。同时,由于乡村条件等方面限制,乡村教师自身缺少学习机会,具体表现为教学繁忙,学习时间偏少,经费短缺,学习资源匮乏,支持不足,学习机会缺乏政策保障,气氛不浓,学习文化呈现惰性,导致乡村教师专业发展进一步受阻[6]。因此,要改善乡村教师专业化发展,需要政府要加大政策扶持力度,调动和鼓励教师参加培训的积极性、充分发挥专家的引领作用,保证教师专业化水平的提升,加大轮训各学科骨干教师的规模和力度,充分利用网络教育资源建立优质教学资源平台等[7]。总之,乡村教师专业发展要注重四个要素:愿景、路径、组织和资源;营造其专业成长环境的三个机制:提供个性化的专业支持、示范重要的价值观和实践、激发教师对教学实践的思考;三个对策:完善乡村教师的师资源流、建置乡村教师研修顶岗中心、建构乡村学校改进的内部能量[8]。

种类2是民族地区乡村学校教师研究,包括教师、农村学校等关键词。作为中国农村教师重要的一个组成部分,民族地区乡村教师的生存发展问题受到政府与学界的关注。在物质生活状态方面,乡村教师与城镇教师之间存在极其显著的差异,乡村教师在生活环境、住房和社区服务上的满意度最低[9]。民族地区学校教师的发展困境还表现在师资上数量严重不足,行政上教育行政化负面影响严重,科研上缺乏研究氛围与动力,社会工作上负担重[10]。边疆民族地区的经济、文化、地域等社会环境的特殊性决定了其师资队伍建设的特殊需求。因此培养既适合民族地区特殊环境,又适应乡村教育需要的学历、业务素质、拓展视野的“双适型”教师培养方案成为当务之急。民族地区乡村教师的专业成长需要系统的顶层设计,对民族地区乡村教师加强自我身份的认同、提升专业能力、提高跨文化心理的适应能力、提高教育教学能力具有重要的支撑和引导作用[11]。如采取加强人员配置,成立“双适型”人才培养模式实施领导小组,加强质量监控措施和实践环节的教学,加强教学过程的实施与监督等措施[12]。同时,还可以通过创新乡村教师教育方式以完善定向培养与顶岗培训模式,吸引本土人才从教以扩大本地教师比例,推进职称评聘改革以打通乡村教师晋升渠道,以人文管理、感情留人为手段提升乡村教师信心等方面加强“顶层设计”[13]。

种类3是城乡教育统筹视域下教师发展研究,包括城乡教育统筹、教师发展等关键词。城乡教育统筹作为当前我国一项基本教育政策和教育发展方式,关系到西部农村教育的振兴,深刻影响着西部农村教师的专业化发展。城乡教育统筹可为西部乡村教师专业化发展提供必要的社会环境与专业化发展机会,增加乡村教师专业化发展的信念和信心[14]。相比于城市教师,乡村教师在来源、构成、待遇、专业发展机会、整体素质等方面都处于劣势地位,导致乡村师资队伍难以振作,乡村教师职业发展受阻,城乡师资统筹困难重重[15]。而乡村教师是城乡师资政策的作用对象和实施目的所在,满足教师发展需求、调动教师发展积极性是推动城乡义务教育师资均衡发展的必要条件[16]。因此,从多层面建构城乡统筹教师共同体,寻求一种多方共赢的联系,增加农村地区对优秀年轻教师的吸引力,缓解基层乡村教师专业发展机会少以及英、音、美等专业教师长期结构性缺失等问题,疏通城乡教育资源共享机制[17]。总体来说,要从健全城乡教师间的合理流动机制,建立“同伴互助”的常态化合作模式,构建高校与中小学合作联盟的专家团队三方面着手[18]。

种类4是乡村教师生存状态及其影响因素研究,包括生存状态、影响因素等关键词。由于乡村教师的社会地位和职业声望较低、经济待遇不高、职业压力较大、生存环境较差、心理倦怠感强等原因,导致乡村教师专业发展的积极性和主动性较低。并且,乡村教师在专业水平、专业地位和专业权力中所处的劣势地位又反过来加剧了其职业压力,导致其生存状态进一步恶化[19]。目前,我国在乡村教师的专业发展中仍存在专业境遇的不利地位与专业公平的矛盾,专业价值的被动赋予与崇高奉献的矛盾,专业权利和专业责任失衡的矛盾,专业自我的弱认同性与专业水平提高的矛盾[20]。教师编制阻滞了乡村教师的可持续发展,师资供求失衡影响了师资队伍的更新,“向城”思想严重抑制了乡村教育的发展,教育与教师的本真考虑在“以管为主”的编制管理理念下被忽视,编制管理体制的系统失衡导致了乡村学校教育的非常态发展[21]。面对乡村教师流失问题,应注重提高乡村教师的职业认同感,通过制度性认可与国家认可、改革教师教育内容及教师评价方式、形塑和构建关于“农村”及到“农村任教”的正面形象以引导农村教师对工作的意义赋予[22]。

种类5是新课程背景下农村教育乡村教师队伍建设研究,包括新课程改革、农村教育、乡村教师队伍建设等关键词。随着新课改的不断深入、教育管理体制的不断规范、高效课堂教学改革的进一步推广,高素质的教师队伍已成为现代化教育的基本需求,乡村教育要把握新形势,而教师队伍建设更是重中之重,直接关系到我国教育事业的荣辱与成败[23]。在新课程改革背景下,农村教师由于自身素质难以适应新课程改革的要求,教学设备的缺乏使农村教师处于新课程改革的“边缘状态”,农村学校管理方式落后使农村教师缺乏参与新课程改革的积极性,家长素质和农村人文环境制约着农村教师参与新课改的热情[24]。为促进乡村教育,必须把农村教师队伍建设作为农村教育工作重点,在制度改革上主要从以下几个方面着手:加大中央和省、市政府的投入比例,以转移支付的方式进行经费补贴;城市新聘用教师和晋职教师在农村学校服务一定年限后才能聘用和晋职;建立农村教师特殊津贴制度,根据各地不同的经济发展水平提供不等特殊津贴数额等[25]。在文化建设上,要重塑教师的知识结构,转变教育观念,重建乡村教师的角色意识,转变教学行为,唤醒教师的文化自觉意识、自我反思意识[26]。

种类6是基于信息技术的乡村教师培训研究,包括信息技术、乡村教师培训等关键词。“互联网+”背景下,促进广大农村教师不断提高现代信息技术应用能力,是新时期信息社会发展的要求、深化教育改革的要求、农村教师队伍专业化发展的要求[27]。当前,我国乡村教师的信息技术能力仍位于基本的技术提高阶段,在与教学过程相契合的计划与准备、组织与管理、评估与诊断、学习与发展能力上几乎是空白[28]。因此,可以分层次展开农村教师信息技术培训,并根据不同的层次设计培训模式,并选取不同的操作程序与策略,如操作层次培训(技能任务)、应用层次培训(设计任务)、内化层次培训(课题任务)[29]。同时,在对乡村教师进行信息技术培训过程中,尤其要注意培训费用问题、教师主动参与问题、培训者的指导问题和全程评价问题[30]。

种类7是农村中小学教师校本研修与校本培训研究,包括校本研修、校本培训、集体备课等关键词。广大农村中小学教师作为校本研修与培训的行动者和受益人,如何与专业发展有机结合促进自身长远发展,是目前备受关注的话题。但目前,农村中小学教师校本研修存在的困境主要有:研修条件不理想、研修方式难突破、研修设计欠考量、研修评价待加强[31]。开展互助式校本研修,通过建立互助网的校际联动片区,搭建研修共同体;面向各类教师培训机构建立“互助网研修指导规范”“互助网视导工作制度”“进修学校互助网研修指导规范”“研修共同体的考评制度”和“研修档案管理制度”;结合各自实际开展有特色的研修,形成各具特色的研修模式[32]。在校本培训问题上,树立以校为本的培训理念,设定以校为本的培训目标,构建“学习化”组织,秉持“教学做合一”“教学研结合”原则,丰富岗位培训内容[33]。另外,以高等师范院校为依托,以高年级大学生为培训者,深入农村学校也不失为一种好的培训模式,具体可以围绕组建以高校为依托,以高年级大学生为主干的培训团队、以需求为导向安排培训内容、多轮次复合的训教结合校本培训方式等开展培训[34]。

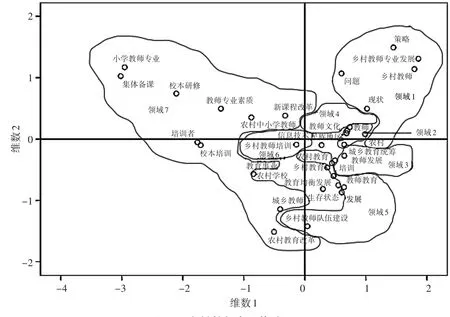

(四)乡村教师发展研究热点多维尺度分析

为了能够更直观地看出各类研究主题所处的发展阶段,本研究在对高频关键词和聚类分析的基础上,采用多维尺度分析(Multi-Dimensional Scaling)。其主要原理是基于MDS可以创建多维空间感知图,图中的点(对象)所处位置不仅反映了各个对象之间的相似性与差异性,而且也反映了不同对象在学科领域研究中所处的位置。

通过对2000年以来关于乡村教师发展研究的战略图(图2)观察可以看出:热点一、热点四大部分位于第一象限,说明乡村教师专业发展的现状、问题与对策研究与乡村教师生存状态及其影响因素研究位于网络中央,是研究的重心所在;热点二、热点三、热点五大部分位于第四象限,表明对民族地区农村学校教师研究、城乡教育统筹视域下教师发展研究和新课程背景下农村教育乡村教师队伍建设研究的关注度还不够,有待深入研究;热点六、热点七大致主要位于第二、第三象限,说明对基于信息技术的乡村教师培训研究、农村中小学教师校本研修与校本培训研究有较为丰富的研究成果,但对各类相关培训研究没有形成体系,还处在较为薄弱的发展阶段。

图2 乡村教师发展战略图

三、结论与展望

自21世纪以来,有关我国乡村教师发展的研究已经有了较为丰富的研究成果,但仍然需要在民族地区乡村教师发展研究、新课程背景下乡村教师发展研究以及乡村教师培训研究等方面深入探讨,丰富农村教育理论,提高乡村教师素质,不断提升农村教育质量。

一是加强民族地区乡村教师发展问题研究。少数民族地区与其他地区相比,在自然环境、地域、经济、文化,尤其是宗教信仰等方面与汉族有很大区别,有着自身的特殊性。因此,给民族地区乡村教师提供专业成长的机会和平台,让民族地区乡村教师实现个人理想、抱负,最大限度发挥个人的能力,促进其自我实现,是民族地区师资队伍建设的关键。目前对于民族地区乡村教师发展的研究较为欠缺,已有的研究多基于整体角度来探讨乡村教师的专业发展。因此,在民族地区乡村教师的生存发展、专业成长生涯中,如何利用具体的、有针对性的政策催生民族地区乡村教师队伍应成为未来关注的重点内容。

二是关注乡村教师待遇问题研究。教师在履行教学义务的同时,有获得劳动报酬的权利,并且应根据不同的情况取得不同程度的报酬。目前,乡村教师招留难、待遇和地位低下、成长空间狭窄等痛点仍困扰着农村教师群体,如何让乡村教师“下的去、干得好、留的住”已成为当下农村教育改革必须面对的难题。因此,解决乡村教师的待遇问题尤为关键。在目前的研究中,虽然有一些关于乡村教师待遇问题的讨论,但如何进行整体性的政策设计,使乡村教师的待遇保障问题通过制度安排保证其可行性、有效性、合理性是研究要关注的内容。

三是完善乡村教师结构性问题研究。乡村教师队伍的建设历来得到党和政府的支持,在数量的稳定、规模的扩大、待遇的提高、培养培训的优化等方面都受到了极大的重视,乡村教育质量不断提高,且乡村教师的总数量充足。目前的研究主要关注教师的数量短缺问题,对于教师结构,如年龄结构、学历、专业结构等研究比较欠缺。2015年《乡村教师支持计划》中提到,目前乡村教师队伍数量问题已经得到较为妥善地解决,主要问题为结构性缺员,缺少音、体、美专业类教师。因此,对于如何优化教师队伍结构应成为研究的侧重点。

四是增加乡村教师与乡村文化融合问题研究。乡村教师是传播乡村文化的使者,承担着促进农村进步发展的地域使命,从这个角度看,乡村教师有着比城市教师更重要的使命担当,他们代表着文明的进步,是文明的火种。目前,大多数研究都是基于乡村教师本身来谈论乡村教师发展,脱离了当地农村文化发展与教师专业发展实际。因此,如何让乡村教师的教学与当地乡土文化融合,让农村孩子通过乡村教师的教学将本土文化与课堂知识有机地结合来掌握更抽象的知识,让教师“到乡村中去”,感悟当地乡村文化,达成文化认同,提升教学水平对乡村教师的可持续发展具有重要的理论意义与现实意义。

[1]肖明.知识图谱工具使用指南[M].北京:中国铁道出版社,2014.

[2]祁占勇,陈鹏,张旸.中国教育政策学研究热点的知识图谱[J].教育研究,2016,37(8):47-56,98.

[3]李文兰,杨祖国.中国情报学期刊论文关键词词频分析[J].情报科学,2005,23(1):68-70.

[4]张婷婷,王海燕.乡村教师专业发展的现状及有效途径[J].集美大学学报(教育科学版),2016,17(5):17-22.

[5]刘华锦.西部乡村教师专业发展的困境与对策研究[J].黑龙江高教研究,2017,35(8):96-99.

[6]潮道祥,汪文华,邱志飞.乡村教师专业学习问题、途径与对策研究[J].中小学教师培训,2017(6):19-24.

[7]江秀玲.农村教师专业化发展现状与对策研究——以西安市郊县农村中小学教师为例[J].中国成人教育,2009(21):123-125.

[8]孙兴华,马云鹏.乡村教师能力素质提升的检视与思考[J].教育研究,2015,36(5):105-113.

[9]尹可丽,高长松.民族地区城乡教师的物质生活状态及社会支持的比较研究[J].云南电大学报,2006(2):33-36.

[10]袁同凯,田振江.论民族地区乡村教师的工作困境——以新疆吐鲁番市B学校教师为个案[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2016,33(4):62-67.

[11]吕晓娟,李泽林.民族地区乡村教师专业发展路在何方[J].中国民族教育,2015(10):41-42.

[12]王东,任永波.民族地区乡村教师“双适型”人才培养方案研究[J].中国成人教育,2012(6):99-100.

[13]钟海青,江玲丽.本土化:边境民族地区乡村教师队伍建设的重要途径——基于广西边境民族地区的教育调查[J].民族教育研究,2017,28(6):5-11.

[14]邓泽军,向定峰,符淼.城乡教育统筹与西部农村教师专业化发展[J].成都大学学报(社会科学版),2012(5):94-98.

[15]田芬,刘江岳.城乡师资统筹的问题与对策[J].四川教育学院学报,2009,25(11):1-3.

[16]解光穆,马青,杨文芳.省域城乡义务教育师资均衡发展的现状与对策——以N省小学阶段为例[J].教育理论与实践,2012,32(20):12-14.

[17]吴国珍.为农村教师持续成长发育城乡统筹教师共同体[J].教师教育研究,2013,25(1):11-16.

[18]周凤霞,黎琼锋.试论城乡教师专业发展共同体及其构建[J].教育理论与实践,2016,36(23):24-27.

[19]方健华.切实给农村教师专业发展以生命关怀——基于苏北农村教师生存状态调查的思考[J].课程·教材.教法,2008(2):73-76.

[20]吴亮奎.乡村教师专业发展的矛盾、特质及其社会支持体系构建[J].教育发展研究,2015,35(24):47-52.

[21]杨柳,张旭.乡村教师编制困境的现实省思[J].教育发展研究,2016,36(Z2):24-30.

[22]叶菊艳.农村教师身份认同的影响因素及其政策启示[J].教师教育研究,2014,26(6):86-92,85.

[23]马阳阳.新课程背景下农村教师队伍建设的现状与反思[J].新课程(上),2017(3):229.

[24]李荣华.新课程改革背景下农村教师的困境及对策[J].当代教育论坛,2004(4):15-16.

[25]王世军,徐中仁.当前农村教师队伍建设存在的问题及对策研究[J].教育理论与实践,2004(20):20-22.

[26]石兰荣.新课程改革中农村教师文化建设研究[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2012,25(8):88-91.

[27]王春梅.农村地区教师信息技术能力培训现状及对策研究[J].考试周刊,2016(12):13-14.

[28]周玲,黄德群.基于教学过程的乡村教师TPACK(整合技术的学科教学知识)发展模式研究——以韶关市中小学教师信息技术能力培训为例[J].中小学教师培训,2016(8):9-13.

[29]韩文峰,李媛媛,刘敏,杨波.层级-任务驱动模式在农村教师信息技术培训中的运用[J].吉林省教育学院学报,2006(7):32-33,74.

[30]付丽萍,张军征.基于行动研究的农村学校教师教育技术培训[J].现代教育技术,2010,20(7):66-68.

[31]王添翼,蔡澄.农村中小学教师校本研修的现实困境及对策研究[J].现代教育科学,2012(2):94-95,114.

[32]张涛.乡村教师互助式校本研修共同体创新实践研究[J].课程·教材·教法,2016,36(11):101-106.

[33]张忠福.农村中小学教师校本培训模式探究[J].教育探索,2003(5):105-106.

[34]张国强.“训教结合”的农村教师校本培训实践探索——以“农远工程”为基础[J].继续教育研究,2010(9):48-49.