热敏灸、刺络放血对椎动脉型颈椎病的疗效观察及护理体会*

2018-07-09连丽英

马 燕,连丽英

(河北省新乐市中医医院,河北 新乐 050700)

椎动脉型颈椎病发病占所有颈椎病发病的40 %,多发于中老年人,临床的主要症状是阵发性眩晕,或伴耳鸣、呕吐、头痛、视力障碍,部分患者表现为猝倒发作等,严重影响患者的工作和生活,随着网络时代的到来,本病发病率逐年上升并且渐趋年轻化。本科室2014年3月~2016年8月通过热敏灸、刺络放血中医治疗及心理护理、颈部护理、饮食护理、康复训练等科学规范护理措施对椎动脉型颈椎病进行治疗干预,取得了一定疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

病例均为本科2014年3月~2016年8月门诊患者共210例,随机分为两组,各105例。治疗组105例,其中男62例,女43例;年龄最小29岁,最大62岁,平均(51.60±7.81)岁;病程最短半年,最长9 a,平均(2.12±2.06) a。对照组105例,其中男58例,女47例;年龄最小26岁,最大63岁,平均(52.35±6.83)岁;病程最短半年,最长8 a,平均(1.87±2.44)a。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

依据1993年第二届全国颈椎病专题座谈会制定的椎动脉型颈椎病诊断标准[1]制订。临床表现:阵发性眩晕,或伴有恶心、耳鸣、目眩,有的表现为猝倒发作等,症状反复发作;体征:旋颈实验阳性或叩顶试验阳性;影像学显示:颈椎钩椎关节增生、椎间孔狭窄、颈椎曲度变直等;经颅多普勒显示单侧或双侧椎—基底动脉供血不足,有的显示血流速度增快;除外其他原因导致的眩晕、猝倒等。

2 治疗方法

2.1 治疗组

热敏灸、刺络放血、科学规范护理。

2.1.1 热敏灸

取穴:颈夹脊、百会、大椎、风池、肺俞等,根据上述穴位出现热敏化的不同,按以下次序进行回旋、雀啄、往返、温和灸四步法施灸操作,患者自觉热感或深透或向远端传导等,每日1次,10次为1疗程。

2.1.2 刺络放血

取穴:大椎、风池、肺俞等穴,局部常规消毒,三棱针或刺血针点刺后,局部拔火罐,留罐3 min~5 min,每穴出血0.5 mL~1 mL,每周2次。

2.1.3 心理护理

耐心、有效地与患者沟通,解答其疑惑,有针对性、客观地向患者讲解颈型眩晕的相关知识及热敏灸、刺络放血治疗的起效时间及治疗过程中出现的热传导等反应,提醒其治疗过程中的注意事项,疏导其不良情绪,鼓舞其战胜疾病的信心,克服消极、浮躁情绪,以积极乐观的心态主动配合治疗。

2.1.4 颈部护理

调整和改善颈椎在睡眠中的体位,枕头高度宜在6 cm~10 cm,软硬适度;日常工作生活中保持正确的姿势,避免长时间低头姿势;平时加强颈椎的锻炼,椎动脉型颈椎病避免做颈椎的换转功能训练,以后伸锻炼颈部肌群为主;刚做完热敏灸及刺络放血时注意颈部保暖。

2.1.5 饮食护理

急性期饮食宜清淡、富有营养、易于消化的食物,对提高机体的抗病能力、疾病康复有积极作用;缓解期使用益气补肾、活血通络之品,如豆类、枸杞、芝麻、核桃、山药等,忌食辛辣、肥腻、生冷刺激性食物。

2.1.6 康复训练

改变体位时要动作要慢,也就是站起慢、转头慢、坐下慢,勿躺在沙发扶手上或过高枕头上看电视、看书等,对长时间伏案工作者,每半小时要用手揉按颈部肌肉韧带群,缓解软组织疲劳,每小时要做颈部后伸动作锻炼颈部肌肉;认清康复训练的重要性和必要性,缓解期坚持做颈部导引操、散步、游泳、太极拳等运动,运动量适度,以身体轻度发热、微汗、不太疲劳,稍做休息很快恢复为宜。

2.2 对照组

常规针灸治疗,取穴:颈夹脊、风池、完骨、天柱、大椎、百会、后溪等,每日1次,10次为1疗程;一般护理常规。

3 疗效分析

3.1 疗效标准

参照《中医病证诊断疗效标准》[2]判定。治愈:临床眩晕、耳鸣、呕吐、猝倒发作等症状、旋颈试验、叩顶试验等体征消失,恢复正常工作和生活,症候积分减少≥95 %;显效:临床眩晕、耳鸣、呕吐、猝倒发作等症状、旋颈试验、叩顶试验等体征基本消失,基本恢复工作和生活,症候积分减少≥70 %;有效:患者眩晕、耳鸣、呕吐、猝倒发作等症状有好转,体征弱阳性,基本从事适度活动,症候积分减少≥30 %;无效,经过2个疗程的变化,症状体征无明显变化,不能从事正常工作和生活,症候积分减少<30 %。疗效指数=[(治疗后积分-治疗前积分)÷治疗前积分]×100 %。

3.2 统计学方法

采用SPSS 11.0统计学软件进行统计学数据分析,计数资料采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

3.3 治疗结果

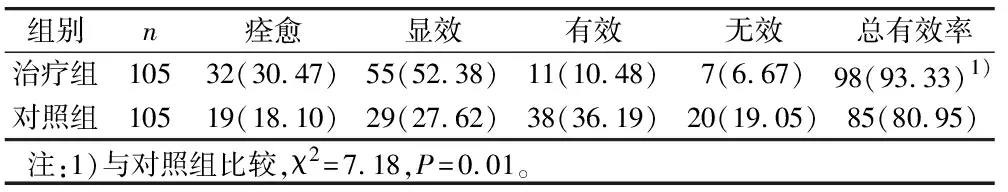

3.3.1 两组临床疗效比较

两组临床疗效比较治疗组有效率93.33 %,对照组有效率80.95 %。两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效比较 例(%)

3.3.2 两组治疗前后主观症状积分比较

两组治疗后主观症状积分较治疗前有明显提高(P<0.01),且治疗组提高显著优于对照组(P<0.01)。见表2。

表2 两组治疗前后主观症状积分比较

4 讨 论

椎动脉型颈椎病是以颈椎退行性改变为主,机械与动力性因素刺激颈部脊髓、神经、血管和软组织等,从而引发椎—基底动脉系统供血不足[3],主要临床症状为阵发性眩晕,伴恶心、呕吐、耳鸣,甚则发生猝倒等。国外观点认为,是颈椎上段功能紊乱引起的本体感受器异常冲动传导到前庭神经引发的[4];国内主要学说主要是上颈段功能紊乱引发的椎—基底动脉供血不足[5]和上颈段刺激交感神经引发的神经紊乱症状[6]。祖国医学认为,本病属于“眩晕”范畴。病因病机包括外邪侵袭、气滞血瘀、经脉阻滞、脏腑相关、劳损及外伤等[7],气滞血瘀,闭阻清窍,或气血不足,脑失所养,或肝阳上亢,阳升风动,上扰清窍,而发眩晕。

针灸具有疏散风寒、补益肝肾、活血通络的作用,手法操作方便、起效快,称为临床上最常用的方法之一。热敏灸遵辨证论治为基础,奉经络理论为指导。现代研究发现,运用热敏灸疗法治疗疾病,提供活化能至能量缺乏的细胞,使得生物可在分子氢键的偶极产生受激而共振,因此产生感传;同时通过反馈调节,可纠正紊乱的能量信息,从而调控体内的免疫平衡、内分泌及神经[8]。本研究运用热敏灸、刺络放血辅以科学规范的护理治疗椎动脉型颈椎病,热敏灸与针刺结合,能较快缓解颈项部因风寒侵袭、痰瘀阻络而挛缩、收引的肌肉,擅长治疗长时间不愈的久病和痹阻不通等病症,快速缓解椎动脉型颈椎病的临床症状。

科学规范护理在椎动脉型颈椎病的恢复过程中起到一定的作用,椎动脉型颈椎病病程长,易复发,加强与患者的沟通,了解患者的心理状态,疏导患者的消极不良情绪,帮助其养成良好的睡眠姿势、坐姿及饮食习惯,增强颈项部康复训练,对增强其治病的信心,提高治疗效果有积极的临床意义。

总之,热敏灸、刺络放血配合科学规范的护理措施明显改善椎—基底动脉供血,缓解其临床症状,促进其颈椎功能恢复,提高临床效果,且该方法简便、科学、有效,值得基层推广。

参考文献:

[1] 徐阳平,王胜利,方苏亭.椎动脉沟注射治疗椎动脉型颈推病及其机理的研究[J].中国中医骨伤科杂志,2009,2(17):19-22.

[2] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:24.

[3] 张红星,周 利,刘丽华.实用颈椎病防治指南[M].武汉:湖北科学技术出版社,2005:6180.

[4] Yacovino D A,Hain T C. Clinical characteristics of cervicogenic-related dizziness and vertigo [J].Semin Neurol,2013,3:244-255.

[5] Gun J, llan J,Qiu S, et al. Neural reflex pathway between cervical spinal and sympathetic ganglia in rabbits: implication for pathogenesis of cervical vertigo [J].Spine J,2014,6:1005-1009.

[6] Li J, Gu T, Yang H, et al. Sympathetic nerve innervation in cervical posterior longitudinal ligament as a potential causative factor in cer vical spondylosis with sympathetic symptoms and preliminary evidence[J]. Med Hypotheses,2014,5:631-635.

[7] 于 鹏,王 谦.浅述颈椎病的古代针灸治疗[J].按摩与康复医学,2012(3):46.

[8] 肖袁柳,邓 文,张 波.热敏灸治疗椎动脉型颈椎病临床观察[J].中国中医急症,2012,21(1):147.