现代育人 留守守心

2018-07-07贾秋婉

贾秋婉

【摘要】近年来,随着留守儿童数量的不断增加,他们的生活、学业、心理等问题引起了学校的关注。“留守儿童”,是指父母双方或一方流动到其他地区,孩子留在户籍所在地并因此不能和父母双方共同生活在一起的14周岁及以下的儿童。这种状况,对留守儿童的教育、心理发展等都会产生巨大的影响。

【关键词】留守;儿童;教育;心理;关爱

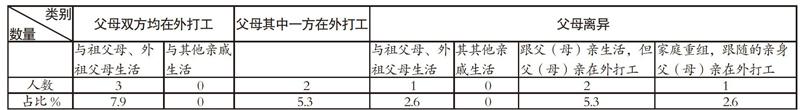

“爸爸妈妈,如果你们累了,请说出来,不要藏在心里,你们知道吗,我是多么想回到曾经有你们陪伴的日子……”这是一个孩子写给父母的信,这样的孩子在现在的农村越来越普遍,他们有一个共同的名字——留守儿童。“留守儿童”,是指父母双方或一方流动到其他地区,孩子留在户籍所在地并因此不能和父母双方共同生活在一起的14周岁及以下的儿童。我校是一所村小,单轨制班级,共两百多名学生,其中留守儿童比例占4.09%,而剩下的学生中有58.4%都是外来务工子女,他们虽然不是严格意义上的留守儿童,但是爸爸妈妈早出晚归,见面的机会也只限于早上或晚上,对于他们的学业无暇问津。有的家长外出打工不定期,多则两三个月,少则几天回一次家。还有一些复杂的家庭,父母亲离异,孩子仍和爷爷奶奶生活,或跟随父母一方的孩子独自一人生活。我把这些孩子归为“半留守儿童”。这么庞大的一个群体,这些孩子的教育、心理发展等问题都将成为教育的一个重点。

“让我借给你一半妈妈,和你共同拥有一个家……”这节音乐课学唱的歌曲是《共同拥有一个家》,可是我怎么在底下听到有孩子在小声哭泣?下了课我问了班长,原来是小琪和小龙触景生情,想念自己的爸爸妈妈了。这两个孩子平时上音乐课总是心不在焉,学习习惯也不好,真是难得有什么歌曲能打动他们。第二次上课时,我教了他们简单的手语动作“爱是我们共同的语言”,我发现小琪和小龙很积极,很快就能运用在《共同拥有一个家》这首歌曲里。于是我便表扬了他们。

下了课,我向班主任了解到他们俩的情况。原来小琪父母离异,她跟着妈妈生活,但是妈妈经常外出打工,顾不到家。小龙的父母在外打工,他跟爷爷生活在一起。他们俩的成绩并不算好,外表看上去活泼而羞涩,内心极其脆弱,一遇到困難就哭鼻子。与他们相反的还有一个小女孩,她的父母也是长期在外打工,家庭条件较好,跟爷爷奶奶生活。她成绩较好,各项能力也很强。但是班上同学对她的评价是凶巴巴的,给老师的印象也是默不作声。从他们三个人的身上,我看到了三年级孩子不该有的惆怅和脆弱。是什么原因造成了这种心理状况呢?于是我便对三年级的这群孩子做了一个调查(注:三年级共38名学生,9名留守儿童)。

一、留守儿童的现状和问题

1.留守儿童的家庭生活状况

(1)家庭的经济来源

父亲或母亲及夫妇都外出打工,少则一两个月回一次家,多则逢年过节的时候才回家,每个月的工资大概有1500元,能维持生活的最基本保障。

以种植农作物、卖菜、养殖禽类,还有回收废品、修补轮胎、换锁等收入占经济总收入的大部分。

(2)监护人素质普遍偏低

大部分留守儿童的监护人大多是爷爷奶奶,他们因为年龄较大,不但要承担很多家务,而且文化层次上也不高,大多是文盲或半文盲。他们能做到的仅仅是照顾孩子们的日常生活,年龄的代沟和文化的分歧,使得孩子不愿意听老人的话,老人在教育态度和方法上还是老一套,不听话则打骂,要么就是无奈的听之任之。久而久之,孩子的心里话没人倾听,学习上也没有正确的指导。相比之下,父母的文化素质要稍好一些,但也仅仅是“矮子中的将军”。他们基本上是从西北、苏北等偏远地区来镇打工,其中监护人不识字的占26.3%,初中学历以上比例占42.1%,大专以上学历占31.8%。虽然父母亲的素质稍好一些,但是能与孩子接触、教育的时间也是少之甚少。有孩子说,他每天直到睡觉了,父母亲还在加班。还有的爷爷反映,他的儿子和媳妇很早就结婚了,心性未成熟,整天就是玩手机,孩子都是爷爷在带。

(3)重视程度

大部分的家长都很重视小孩的教育,鼓励小孩读书,认为读书能改变小孩的前途,自己读不好书也希望下一代比自己强。

一部分的父母对教育不太重视,由于思想观念差,目光短浅,只看到眼前的没有想到长远的。觉得自己孩子基础差,还不如早点外出打工。

还有一小部分家长觉得,自己本身水平有限,遗传基因就在那里,孩子智商平平,初中毕业就去上个技校,有了一技之长,以后自己养活自己。

2.留守儿童的心理状况

在调查中,我发现留守儿童遇到一些麻烦就会感到脆弱无助,不愿与人交流。有的孩子还有自卑心理,学习不求上进。仅有11.1%的孩子能够自觉学习,大多数孩子需要在督促下学习。于是我对留守儿童和非留守儿童的心理健康做了对比。(见表1)

从这些调查数据来看,留守儿童的心理更加脆弱一些。父母的外出使孩子在家里感到空落,感到寂寞,进而产生心理骚动和抑郁等问题。没有人关心,没有人关爱,这种寂寞的心理必然导致精神上的空虚,进而导致行为上的出格。父母是他们坚强的依靠和保护,因此和有父母在身边的孩子相比,留守儿童会反感别人提及他们的父母或谈论到父母。尤为让我感到印象深刻的是,开家长会,我问小琪,你家谁来开会,他低声道,奶奶。别的孩子都是很期待地看着自己的父母来到学校,而他则在一旁和同学玩耍,一副事不关己的样子。随后我又向这些孩子了解了多长时间与父母联系一次,有77.8%的外出务工父母一个星期左右和孩子联系一次,22.2%的一个月联系一次或很少联系。很多父母半年以上回家一次,有的甚至几年不回家,这种长期的父母分离导致孩子自卑封闭,逆反心理严重。

这些孩子表面上看和其他孩子无异,在校活泼,尊敬师长,能和同学相处,但进一步了解显示,在家庭里,有66.7%的留守儿童和他们的临时监护人有矛盾,其中33.3%经常有。

3.留守儿童的学习状况

家境好一点的留守儿童,有相对安定的学习环境。家庭环境差一些的留守儿童,虽然在生活上能够有所照顾,但是在学习上,年迈的爷爷奶奶给予不了任何辅导。在调查问卷中,88.9%的留守儿童遇到学习问题时,采取向老师求助,自己解决的人数只占到11.1%。只有11.1%的留守儿童在周末学习,无人辅导、在外玩耍的玩的人数达到88.9%。在学校学习态度好的留守儿童只占11.1%,66.7%的同学写作业是出于老师的要求。在被调查的留守儿童中,有88.9%的留守儿童除了在学校学习外,没有其他的学习途径了。

二、留守儿童问题产生的主要原因

留守儿童产生的根本原因是经济不发达。经济越发达,外出务工的农民越少,留守儿童数量就越少;经济越不发达,外出务工的农民越多,留守儿童数量越多。我校处于镇江乡村,这里的生活水平较低,外来务工人员愿意在此租房买房,一般母亲全职在家带孩子或祖辈照看孩子,劳动力强的外出打工。当留守儿童存在于我们学校时,我们不仅要考虑到孩子的知识教育,还有他们的身心健康教育。他们的存在带来的问题是否与家庭教育意识淡薄、学校教育措施不力、社会对留守儿童的关注不够等有关呢?

三、留守儿童问题解决的对策

1.完善家庭教育,充分发挥父母的教育职能

发挥父母的教育职能,就要求父母应与孩子经常保持联系,除生活、学习方面外,还要注重与子女的情感交流和心理沟通,对留守儿童既不放任自流也不娇宠溺爱,做到严与爱结合;同时要定期同留守儿童进行思想交流,了解其需求及心理状况,促进其健康成长。同时,我们通过建立“家长流动学校”的方式,通过家访将新的教育理念、教育观点送上门,通过将家长请进学校,来了解最新的教育动态,自觉跟上发展的步伐。

2.充分利用学校教育资源,发挥学校的教育功能

作为学校应该尽可能利用各种教育资源,利用升旗仪式、班队活动,鼓励这些留守儿童多多参与,并让他们担任主持,融入集体中,感受到老师对他们的重视,同學对他们的鼓励。这些孩子缺的不是物质上的拥有,而且精神上的抚慰。作为老师,我们不忍心看到他们没人照顾而六七点就被送到学校,我们老师安排了值日表,一大早从城区赶到学校,轮流陪护这些孩子。中午的伙食更是牵挂在心,因为这一顿午餐可以说是他们一天中最好的饭菜。不仅仅是留守儿童,我校近59%外来务工子女在家也缺少照看,所以我们就更注意营养搭配均衡。我们也不甘心我们的学生比城区的孩子差,每位班主任都为他们建立成长档案,制定学习帮扶计划,学校也定期召开帮扶教师、留守儿童、监护人或委托监护人座谈会,不放弃不抛弃每一位孩子。

3.整合社会力量,构建留守儿童教育和监护体系

同时也要提高社会对留守儿童的关注度,带动各界人士为留守儿童的成长、学习奉献一份爱心,为留守儿童的心理健康发展多做贡献。各级政府部门明确划分并担负责任,建立家庭、学校和社会共同努力、协调参与的留守儿童教育和监护体系,努力使社会教育、学校教育和家庭教育形成合力,促进留守儿童健康发展。

4.留守儿童自身应加强心理素质培养

学校设立专门的心理咨询室,配备专业的心理辅导和咨询老师,为全校教师和学生提供心理辅导和咨询服务。留守儿童本身应该学会调整自己的心态,应该学会自信、自立、自强,把父母不在身边的现实看成是对自己的锻炼和考验,学会正确应对挫折和逆境,培养坚强的意志,为自己树立目标,培养各种兴趣,端正学习态度,多与老师、同学接触,主动与父母沟通,提高自己的独立性、坚定性和自制力,从而使自己能够健康快乐地成长。

【参考文献】

[1]段成荣,周福林.我国留守儿童状况研究[J].人口研究,2005(02).

[2]范先佐.农村“留守儿童”教育面临的问题及对策[J].国家教育行政学院学报,2005(07).