社会建构主义视角下的城市社区首诊制探析

2018-07-06曲纵翔

曲纵翔 赵 旭

(中央民族大学 管理学院,北京 100081)

一、引言

20世纪80年代以来,我国医疗卫生领域逐步引入市场竞争机制,政府在基本医疗服务与医疗保障领域内的作用下降。受市场逐利性与政策倾向性的影响,医疗资源逐渐向医疗技术高、服务质量好的大城市高等级医院流动聚集,形成不合理的“倒金字塔”模式,这造成了一系列社会整体就医秩序混乱问题:从微观层面来说,患者“看病难”、“看病贵”;从中观层面来说,医保费用支出效率低、控费难;从宏观层面来说,医疗服务的公平性与可及性下降[1]。

根据2012年和2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报,从2012年到2016年,社区卫生服务机构(包括社区卫生服务中心和社区卫生服务站)的数量一直维持在3.4万所左右,而医院数量经逐年增长已从2.3万所增加到2.9万所左右,年增长率远高于社区卫生服务机构。除此之外,在2016年,全国医院的床位数、卫生人员总数、诊疗人次分别是社区卫生服务机构的31.26倍、12.53倍与4.54倍,二者差距悬殊(见表1),且与2012年相比差距拉大,社区卫生服务机构长期处于弱势地位。为优化医疗资源配置,2009年《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》明确提出:“建立城市医院与社区卫生服务机构的分工协作机制。城市医院通过技术支持、人员培训等方式,带动社区卫生服务持续发展。同时,采取增强服务能力、降低收费标准、提高报销比例等综合措施,引导一般诊疗下沉到基层,逐步实现社区首诊、分级医疗和双向转诊。”②社区首诊建设是完善分级诊疗体系的基础与重点,具有引导医疗机构回归本位、实现一般诊疗下沉、加强居民健康管理、优化医疗支出结构等多重功效。然而,我国的社区首诊制度经过十余年的发展总体上仍处于初级阶段,特别是新医改过于强调基本公共卫生服务均等化项目的目标,一定程度上挤占和弱化了社区基本医疗服务能力[2],结合各地试点方案推行受阻且尚不具备普适性的情况,短时期内难以强制推行社区首诊制。在这种情形下,探讨我国未来社区首诊制建设的可行路径及分析当下的建设重点,具有重要的理论意义与现实意义。

表1 2012年与2016年医院、社区医疗服务数据对比①

二、研究对象:社区首诊制

社区首诊制是指居民在患病需要就诊时,须先到社区卫生机构接受全科医生诊疗的一种制度[3],其起源于欧洲地区的家庭医生制度,经发展被西方国家普遍采用,成为一种较为成熟的社区医疗制度。我国于20世纪末兴起对社区首诊制的探讨,研究焦点集中于国外经验分析、社区首诊制影响因素分析与试点地区经验总结三大方面。西方国家的社区首诊制起步较早、成熟度高、经验丰富,不同国家形成了不同的社区首诊模式,如英国的社区首诊制以计划调节为主,而澳大利亚的社区首诊制则由市场主导[3]。借鉴英国自由选择全科医生的社区就诊政策,在我国社区医疗水平有待提高的当下,发挥市场竞争作用,赋予患者选择两家面向社区的医疗机构的权利,是保障社区首诊制顺利实行的重要因素,同时卫生行政部门应加强监管,提高准入门槛,将市场与计划机制更好地结合[4]。从现实来看,不少发达国家并未实行严格的社区首诊制,只是采取扩大基层与上级医院医保待遇及个人支付标准的差距促使参保患者流入基层社区就诊[5]。我国也可以灵活运用医保政策,因地制宜探索社区首诊制。在影响因素分析方面,先行研究[6]已涵盖卫生行政部门、医院、全科医生、医保政策、居民观念等方面,后有学者[7]整合提炼出供方、需方、医院、医保四大方面。随后,医药也被纳入影响因素,社区卫生服务机构现行的基本药物目录制度在药物种类方面阻滞了患者前往社区就医的积极性[8]。随着国家政策的完善,全科医生“5+3”培养模式、医保的支付方式等具体影响因素成为学界新的关注点。

在学界进行理论探讨的同时,我国于2006年启动社区首诊制试点。经对试点地区实践经验的总结,社区首诊制推广路径多以特定人群(深圳市以参保劳务工、北京市以慢性病患者、青岛市以老年人和重度残疾人)为突破口,借助医保制度,先引导目标人群后推及其家庭成员,最后推广至所有城乡居民。社区首诊制服务形式各有不同,青岛市推行全科医生上门为签约居民诊断的“契约式”服务模式[9],也有地区依托区域卫生平台,通过远程医疗等先进手段为居民服务[10],除此之外还有家庭医生门诊预约[11]等形式。在需方激励方面,深圳市主要采取不经转诊所发生的上级医院直接就诊费用不予报销方式[12],青岛市采取对参加家庭医生联系人制度的居民社区首诊免收挂号费和诊查费政策[9],武汉市部分地区采取对首诊居民实行“五免六减”的优惠政策[13]。

总体而言,受制于地方医院改革进程缓慢、全科医学发展不足等多种因素,社区首诊制在实践中并未涌现出成功的、可复制的试点案例。同时,学界对社区首诊制的研究分化较大,实践经验停留于总结描述层面,而理论探讨多为对影响因素的综合分析,有待深化。

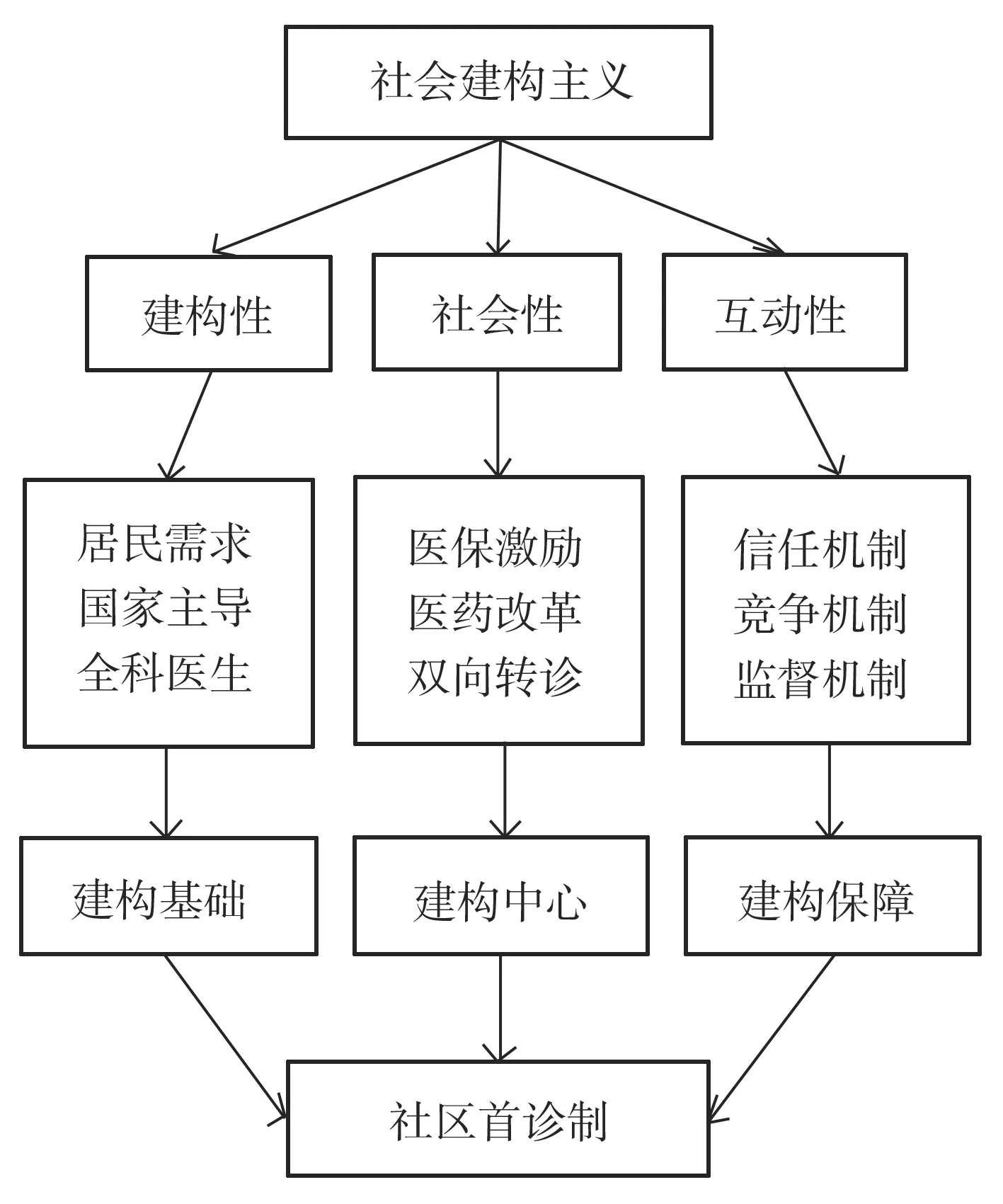

三、研究工具:社会建构主义

社会建构主义是兴起于后现代主义批判浪潮中的一种“新哲学”,其思想主旨为“批判社会的态度”[14]。1966年,彼得·伯格 ( Peter L Berger)和托马斯·卢克曼( Thomas Luckmann)在《现实的社会建构》一书中明确提出“社会建构”一词,认为“人类不是发现了这个世界,而是通过引入一个结构而在某种意义上‘创造’了它”[15]。社会建构主义原为强调知识是社会实践和社会制度的产物,是认知主体主动建构的结果。“从本质主义转向建构主义,强调知识的建构性;从个体主义转向群体主义,强调知识建构的社会性;从决定论转向互动论,强调知识‘共建’的辩证性”这三个基本阐释得到了不少国内学者的认可[16]。在发展过程中,社会建构主义从认识论立场逐渐拓展为普遍的方法论,成为一种普遍的研究范式[17]。近年来,社会建构主义逐渐被运用于公共行政领域,已成为一种解释力较强的范式,这为我们尝试解释社区首诊制的生成与运行逻辑提供了有益的思路。本文以社会建构主义理论的建构性、社会性和互动性为框架,分别阐述社区首诊制的建构基础、建构中心和建构保障,阐释社区首诊制的生成与运行逻辑(见图1)。

图1 社区首诊制生成与运行逻辑框架

四、社区首诊制的建构性生成

社会建构主义的“建构性”,实则是对社会建构者与社会建构物之间的一种建构关系描述,意在阐明二者在发生机制层面存在相互影响、相互作用,即人作为建构者创造着社会建构物,反之,社会建构物也影响着人对它的建构[16]。在建构基础部分,我们可以将这种“建构性”理解为国家、社区卫生服务机构与社区首诊制之间的相互创造关系。

(一)基于居民需求的国家主导性建构

居民需求是在以往研究中常被忽略的一个属性。我国当前“倒金字塔”式医疗资源配置的最大受害者实为社区居民。社区卫生服务机构薄弱的医疗资源,阻滞了多发病、常见病患者在社区进行首诊的积极性,导致其前往更远、更拥挤、更贵的大医院,而真正需要专科诊疗的患者又陷入因普通患者涌入导致的“看病难”困境。这两类患者在就医中均存在极大不便,但仅依靠社区居民的力量无法引导社会整体形成良好的就医秩序,需要国家发挥一定的主导作用。理解“居民需求”与“国家主导”的双重属性是我们建构社区首诊制的起点,居民需求是国家与社区首诊制相互创造、相互影响的纽带。

通过政策梳理可以发现(见表2),近年来,国家不断强化社区卫生服务意识,在尊重居民意愿的基础上高层次、多领域地建构社区首诊制。但目前仅将社区首诊制作为分级诊疗的一部分提及,缺乏单独的纲领性文件与明确的建构思路;对影响社区首诊制的医药政策、社区卫生收支两条线制度等因素重视不够;政策宣传力度较弱,距离实现目标时间紧迫、差距较大;政策科学性有待提高,如改变全科医生培养模式的同时未规划好配套激励措施,难以真正将全科医生留在社区。

表2 社区首诊制相关政策梳理

资料来源:笔者根据中国政府网、国家卫生和计划生育委员会及人力资源和社会保障部官方网站相关资料整理。

(二)“以人为本”的社区卫生服务机构的建构

社区卫生服务机构是建构社区首诊制的主要阵地,但许多学者在调研中发现:正是社区卫生服务机构医疗水平不高、医疗设备不足的现状影响患者首诊体验[18],转变患者对社区医疗机构服务能力的认知是建构社区首诊制的重点,由此我们提出“以人为本”的建构思路。

“以人为本”第一层含义是,在影响社区卫生服务机构建设的人才、资金、设施三要素中,以全科医生的培养、激励为核心。当前国家主导下的全科医生培养制度效果并不理想,2011年颁布的《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》作为我国全科医生队伍建设的纲领性文件,指出“5+3”模式是我国未来全科医生培养的惟一目标模式,当前还有“3+2”模式和转岗培训两种过渡期模式。保障全科医生的培养质量无可厚非,但有学者认为高成本培养出的全科医生将流向大城市或特定阶层,造成可预见的社区全科医生高流失率等问题[19]。同时,与强势的培养模式不对等的是弱势的激励手段,尽管文件规定了“按签约服务人数收取服务费”“合理确定全科医生的劳动报酬”等激励措施,但起到的实际调节作用小,可操作性差,全科医生待遇依旧难以与大医院中的同水平医生相提并论。根据我国卫生和计划生育事业发展统计公报数据,2013年至2016年,我国每万人口全科医生的数量已从1.07增长至1.51③,但距离2020年预计实现的每万人口2名全科医生的目标还有较大差距。因此,应尽快研究出台对全科医生的切实激励制度,提供相对优厚的待遇与明朗的职业前景,争取将第一批经“5+3”模式培养出来的全科医生更多地留在社区卫生服务机构。

“以人为本”的第二层含义是,社区卫生服务机构要始终坚持社区居民导向,尊重居民的自由选择权,逐步建立居民对社区卫生服务机构的信任。当前社区卫生服务中的信任结构可被描述为如下过程:初步社区卫生供需双方人际信任—卫生服务质量的信任—收费价格的经济信任—深度人际信任—持续性的义务共生[20]。当前我国部分地区对于社区居民和社区卫生服务机构二者的信任建构存在一定倒置现象,即在社区卫生服务质量尚未提升的现状下,率先运用医保杠杆大幅度拉大居民在社区与医院看病的自付比例,这将造成新的“看病难”与“看病贵”。例如,有居民为弥补医保差额选择先去社区卫生服务机构开转诊单然后去住院,或者先到医院住下来再去社区卫生服务机构补开转诊单,首诊演变为一种形式。况且,社区卫生服务机构没有好的全科医生作为保障,即便是明显的报销差距也不能抑制患者抱着想尽快把病治好的信念前去上级医院,这让真正的患者承担更多的自付比例,同样是一种不公平。医保对于患者分流确实具有明显作用,但是否要在社区卫生服务质量不佳的情况下拉大报销比例差距值得深思。应聚焦于“建构基础”层面,以提高全科医生的质量、增加全科医生的数量为主,辅助以国家相关政策宣传与硬件设施的改造,可在基础完善试点地区与理论层面具体探讨医保的分流作用,在社区卫生服务机构软件实力与硬件标准水平提高后考虑推广。

五、社区首诊制的社会性阐释与互动性表达

(一)以“三医”联动阐释社区首诊制的社会性

医保一方对社区首诊制的建构作用较强,社区与大医院的报销比例差距已成为重要的建构工具,但不应忽视社区医保定点比例与医保支付方式变革。以北京市为例,2017年全市共有2066家社区卫生服务中心(站)。2018年6月,全市社区医保定点机构共有1559家,大约覆盖了全市社区卫生服务中心(站)的四分之三④,未来只有将更多的社区卫生服务机构纳入医保定点行列,才有可能公平地开展社区首诊制。医保支付方式改革,应结合门诊统筹的开展,逐步探索按人头付费制度,结合公立医院改革,探索更加科学高效的总额预付制。总额预付制相较于当前实行的后付制具有突出的控费优势,能有效控制全科医生的医疗行为,但是如何确定年度预算总额需要医保与社区卫生机构更加审慎地探讨。医药对社区首诊制度的影响,主要体现为社区的基本药物目录制度阻滞居民在社区就医的积极性,为构建社区首诊制度,国家应针对目前基本药物目录品种尚不能满足居民需求、基本药物生产供应不足、药品与二三级医院不衔接等问题探索突破之道。社区首诊制的建立将直接影响医院的收益,因此,建构过程中来自医院的阻力较大,医院方面尤其是公立医院必须下定改革决心,逐步建立清晰的转诊标准,并最终将门诊统筹权下放至社区卫生服务机构。

社会建构主义强调从社会性的角度理解人、阐释人的生活世界。建构主体即建构者是社会性的,或者说是群体性的而不是个人性的,社会建构者之间进行合作、沟通、协商、争论、妥协、折中并达成共识的过程是一个社会过程,在这个过程中被建构起来的社会建构物是“集体智慧的结晶”,反映着不同建构者的不同利益[16]。作为“社会建构者”的医药、医保、医院等各类主体是群体性的,它们既服务于国家整体利益,同时也代表着不同团体的社会利益与不同部门的利益,任何一方都无法在首诊制建构中独善其身,而是必须合作共赢。即使社区“医保先行”,但药品种类不足、与医院门诊水平的差距等因素同样会制约患者前往社区卫生服务机构就医;社区医药制度的改革,必然影响医保支出,未来社区与医院统一药品供应的趋势也影响医院利益;而且,社区全科医生作用的发挥,依赖于医保支付方式与药品处方权的激励,也依赖于社区医疗机构与医院之间转诊流程的规范。不论是分级医疗体系中的三医联动,还是健康管理模式中的三医联动,英国、美国、德国等国都进行了有效的实践。在分级医疗体系构建中,医保付费方式发挥了重要作用,以补偿资金为手段推动参保患者的基层首诊,并以梯度补偿为手段引导参保患者的分级诊疗,医保付费推动了分级医疗体系建构,进而推动分类医药的发展;在健康管理模式方面,西方发达国家主要为以付费方式转变推动医院经营模式转变和医疗服务模式升级,医保由后付费方式转变为预付费方式,然后以预付费方式推动医院形成降低成本的经营模式,最后以此推动医院形成健康管理的医疗模式[21-23]。总之,医药、医保与医院相互联结,不可分割,在社区首诊制的建构中“牵一发而动全身”,这就要求“三医”联动,形成共识。分管医药与医院的卫生和计划生育委员会同分管医保的人力资源和社会保障部,在各司其职的同时更应通力合作、相互配合,及时出台配套措施,共同推进社区首诊制的建设。

从工程设计到全自动解决方案,易趋宏采用边缘融合、成型加工,以及微流调节解决方案为客户提供支持。针对不同市场,易趋宏能为客户量身定制最匹配的解决方案, AFM(磨粒流加工)、ECM(电化学加工)和TEM(热能加工),以便在所有最关键的可行性测试和展示期间(在早期设计阶段,生产小批量零件用于样品制作;在爬坡阶段,在签约工厂进行测试,并且提供支持;最后,交付顶尖的设备)能确保我们一直在场。

(二)以约束机制保障社区首诊制的互动性

建构的互动性与社会性紧密相连,是指在建构者与建构物的社会互动过程中,建构物体现出了人的主体性与社会性,同时,人也具有了建构物的本性[16]。我们可以将其理解为各主体在建构社区首诊制的过程中,同样受到制度的建构,逐步被制度规范,具体而言,保障社区首诊制平稳运行的信任机制、竞争机制、监督机制对建构者具有约束作用。

首先,社区卫生服务机构与居民之间的信任机制是社区首诊制平稳运行的重要保障。按照前文所述的信任流程,通过国家增加对社区卫生服务机构的专项财政投入,改善硬件设备条件和就医环境,促使社区卫生服务供需双方提升初步信任;通过落实全科医生的培养及激励措施,加强居民对社区卫生服务质量的信任;通过医保调节报销比例取得居民对社区卫生服务的经济信任,继而通过基本药物目录制度的更新扩大、双向转诊制的完善构建供需双方的深度信任,最终推行按人头付费的家庭医生制,社区卫生服务机构与社区居民达到持续性的义务共生。并且,在整个过程中,加强国家政策宣传及社区居民健康档案和电子平台建设,逐步建立完善的信任机制,形成社区首诊制供需双方的相互制约,改变居民的就诊观与社区卫生服务现状[24]。其次,发挥市场机制的调节作用,发展民办社区医疗卫生机构,不过分依靠政府财政投入,是实现我国基层医疗卫生机构长期稳定发展的保障。我国绝大部分社区医疗卫生服务机构是公立机构,对政府财政依赖性强,长此以往,必然会给政府带来沉重的财政负担,因此,我们在建构社区首诊制时应探索社区的社会化办医渠道,并通过设立医保定点,保障社区居民权益,保持社区卫生服务的公益性。以美国为例,负责具体医疗服务项目与价格调整的是相对价值更新委员会(Reletive Value Scale Upadate Committee),其具有独立评估医疗服务项目价格的权力。我国也有些地方开始尝试在调价中引入独立的第三方对调价方案进行测算,对调价后的补偿效果进行评估[25]。再次,与市场机制相呼应,政府必须建立严格的监督机制保障社区首诊制运行。充分发挥政府、行业协会、普通民众等相关主体在监督社区首诊制运行方面的功效,建立健全多主体的综合监督机制。卫生行政部门要加强对社区卫生服务机构相关法规落实情况、从业人员素质、资金去向、服务项目及标准等方面的监管。加强行业协会在监督公立与民办社区卫生机构服务质量、医保报销情况、双向转诊规范程度方面的作用。同时,吸纳来自普通社区居民的监督力量,及时在社区公告栏及网络信息平台上公布相关数据,畅通居民建言献策的渠道,促进社区首诊制的可持续发展[26]。

六、结语

2020年是我国实现分级诊疗、培养全科医生、实现家庭医生签约全覆盖等社区首诊制相关战略目标的验收年。但目前社区首诊制的建设在理论与实践中都有较大提升空间,在时间紧迫、任务繁重的当下,社区首诊制的建构要明确思路,突出重点,在综合三个建构环节所遇问题的基础上,提出如下对策。

首先,重视培育“社区舆论场”,引导居民形成社区首诊观。通过医师多点执业、转岗培训及“5+3”模式的培养,未来我国社区卫生医疗机构内的全科医生数量与质量都将有较大改观。从湖北省社区全科医生服务团队的经验来看,超过半数的全科医生认为社区首诊制能够缓解“看病难、看病贵”问题,九成医生认可实施社区首诊制[27]。随着国家医疗领域“强基础”建设,社区卫生服务机构的设施改造、服务优化正在进行,社区卫生服务条件的变化应当及时告知居民,让居民成为变化的受益者与检验者。社区卫生服务机构可在居委会的协助下及时做好国家相关政策的宣讲工作,通过讲座、座谈会、建立居民微信群等方式培育社区舆论场。社区舆论场作为重要的建构工具,可以促进居民与社区卫生服务机构之间信任机制的建构,在社区居民共同关心社区医疗状况且愿意了解他人想法的情境下,“社区舆论场”中的成员可以就社区首诊制这一主题开展有意义的交流与互动,彼此分享对该制度的理解及体验[28],逐渐改变部分居民对社区卫生服务机构的偏见,为社区首诊制的建构扫清观念障碍。来自南京市1100例城镇职工医保患者对社区首诊制接受度的调研显示,近半数患者对社区首诊制的接受度较高。当然,只有四成患者了解社区首诊制相关政策,可见在宣传方面尚有一定提升空间[29]。

其次,发挥卫生行政部门的建构作用,重视其他相关主体的参与。卫生行政部门在加强建构基础、实现“三医”联动与完善互动保障机制中具有重要作用,要及时出台配套措施,细化国家针对社区首诊制的宏观指导政策,加强政策的宣传与落实;要破除部门壁垒,加强不同部门之间的沟通与合作;要理顺中央与地方在投入、监管方面的职责,重视区域卫生规划的制定,促进医疗卫生资源的合理布局。同时,对于社区首诊制建构中的难点,要发挥智库的作用,充分考虑各方意见,提高决策的科学化和民主化,还要充分发挥社会组织在筹集资金、动员社区居民与监督方面的积极作用。2017年1月,国务院发布的《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》在“基本原则”中提出坚持医疗、医保、医药联动改革。三医联动改革从核心内容升级为基本原则,是一个历史性的突破,其内在含义是不再将三医联动改革作为单独的政策予以推进,而是作为一个基本原则融入医改的所有内容[30]。

再次,注意总结试点地区经验,重视现代信息技术的运用。如北京市一直致力于增加社区医药种类,其结合“互联网+”形式推出“虚拟药房”的做法可供其他大城市借鉴。青岛市将远程医疗与医疗信息化平台整合,建立跨区域的医疗信息共享机制的方法也可以推广等。总而言之,社区首诊制建设应当抓住国家重视社区卫生发展的时机,在国家“强基础”方针的引领下,实现社区首诊制的突破发展,促进社会合理就医秩序的形成,从根本上破解“看病难”的困局,更好地保障人民群众的健康权。

注释:

①参见《2012我国卫生和计划生育事业发展统计公报》(http://www.nhfpc.gov.cn/mohwsbwstjxxzx/s7967/201306/fe0b764da4f74b858eb55264572eab92.shtml)和

《2016我国卫生和计划生育事业发展统计公报》(http://www.moh.gov.cn/guihuaxxs/s10748/201708/d82fa7141696407abb4ef764f3edf095.shtml?winzoom=1)。

②参见《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(https://baike.so.com/doc/3613598-25203816.html)。

③参见《2013年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》(http://www.nhfpc.gov.cn/guihuaxxs/s10742/201405/886f82dafa344c3097f1d16581a1bea2.shtml)和《2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》(http://www.nhfpc.gov.cn/guihuaxxs/s10748/201708/d82fa7141696407abb4ef764f3edf095.shtml?from=groupmessage&isappinstalled=1)。

④参见《2017年北京市卫生计生事业发展统计公报》(http://xxzx.bjchfp.gov.cn/tonjixinxi/weishengtongjigongbao/)。

[1] 李珍,王平.强力建设首诊制纠正医疗资源误配置[J].中国卫生经济,2011(12):24-27.

[2] 王小合,冯婉,钱宇,等.社区医生首诊服务动力形成机理及治理逻辑研究[J].中国卫生政策研究,2017(4):57-64.

[3] 李再强,林枫.国外社区首诊制度简介[J].中国卫生经济,2006(2):76-77.

[4] 顾昕.让贫困人群看得起门诊——医疗救助与社区卫生服务的协同发展[J].中国医疗前沿,2006(4):35-38.

[5] 冯毅,姚岚.典型发达国家和地区门诊保障政策比较及经验启示[J].中国卫生政策研究,2016(7):46-52.

[6] 刘伟.全科医生首诊制是开展社区卫生服务的基础[J].中国全科医学,2005(13):1115-1117.

[7] 李跃平,钟春英.社区首诊制实施的基础条件分析与对策[J].福建医科大学学报:社会科学版,2010(2):20-23.

[8] 高和荣.社区首诊双向转诊制度在中国为何难以实施[J].国际社会科学杂志,2014(1):81-89.

[9] 朱彪.青岛市社区家庭医生联系人制度和普通门诊统筹制度试点效果研究[D].济南:山东大学,2010.

[10] 周凌志.重庆市南岸区社区首诊和双向转诊运行机制的探讨[D].重庆:第三军医大学,2010.

[11] 张天晔.上海家庭医生首诊制研究[D].上海:复旦大学,2012.

[12] 卢祖洵,李文祯,李丽清,等.对深圳市劳务工社区首诊制的思考及其启示[J].中国卫生政策研究,2016(2):22-25.

[13] 戴金祥,许向群,郝东阳,等.武汉市居民社区首诊就医行为意愿调查[J].医学与社会,2012(10):28-31.

[14] 安维复,梁立新.究竟什么是“社会建构”——伊恩·哈金论社会建构主义[J]吉林大学社会科学学报,2008(6):74-78.

[15] Robert Audi.The Cambridge dictionary of philosophy[M].Cambridge:Cambridge University Press,1999:855.

[16] 安维复.社会建构主义评介[J].教学与研究,2003(4):63-67.

[17] 刘保.作为一种范式的社会建构主义[J].中国青年政治学院学报,2006(4):49-54.

[18] 李宇飞,王虎峰,李颖,等.患者视角下北京市某区基层首诊制影响因素质性研究[J].中国医院管理,2016(2):4-6.

[19] 詹晓波,解伟.全科医生“5+3”培养模式的初衷与悖论[J].卫生经济研究,2012(2):16-18.

[20] 王隽.我国社区首诊的开展现状与影响因素研究[D].武汉:华中科技大学,2008.

[21] 赵云.西方发达国家“三医”联动改革的探索与实践[J].中国卫生事业管理,2018(1):3-5.

[22] Jones L,Exworthy M,Frosini F. Implementing market-based reforms in the English NHS: bureaucratic coping strategies and social embeddedness[J]. Health Policy,2013,11(1):52-59.

[23] Madelon W Kroneman, Jouke Van der Zee, Wim Groot. Income development of general practitioners in eight European countries from 1975 to 2005[J].Heath Service Research,2009,9(1):26.

[24] 赵大海,陆露露.政府与市场:英美两国基层医疗卫生系统改革进程对我国的启示[J].浙江大学学报:人文社会科学版,2017(4):176-184.

[25] 张静,崔兆涵,王虎峰.“三医”联动视角下的医疗服务价格动态调整[J].中国卫生经济,2018(1):28-32.

[26] 高和荣.台湾社区首诊双向转诊制度的运作及其借鉴[J].厦门大学学报:哲学社会科学版,2015(5):76-82.

[27] 胡赛,李文祯,陈雅雯,等.全科医生对社区首诊制的认可度及影响因素研究[J].中国全科医学,2017(1):28-33.

[28] 王卓君,余敏江.政府决策与新型智库知识生产的良性互动——基于社会建构主义视角的研究[J].政治学研究,2016(6):105-114.

[29] 朱美玲,李文祯,陈雅雯,等.城镇职工医保患者对社区首诊制的接受度及影响因素研究[J].中国全科医学,2017(1):34-39.

[30] 赵云.“三医”联动改革的历史进程和发展动态[J].中国卫生事业管理,2017(12):881-883.