德国农业职业教育对我国新型职业农民培育的启示*

2018-07-06柳一桥

◎柳一桥

新型职业农民是指既掌握现代农业科技知识、又具备一定的管理经营能力,并以农业或其相关产业为职业的农业从业人员。2012 年中央一号文件明确提出要“大力培育新型职业农民”;2017年中央一号文件再次提出要围绕新型职业农民培育,构建多部门协作、产业联动的职业农民培训体系。大力培育新型职业农民关乎我国农业长远发展的重要战略性问题。德国是一个农业高度发达的国家,农产品产出量在欧盟各国居于首位。德国完备的农业职业教育体系是德国保持高效率农业生产的重要因素。借鉴德国农业职业教育的经验对于促进我国新型职业农民培育,加速农业现代化有着一定的现实意义。

一、德国农业职业教育的体系

德国构建了完整的农业教育体系,整体上德国农业教育包含两个不同的组成部分—高等教育和职业教育。高等教育系统由研究型大学和应用型组成,其中研究型大学实主要培养农业科技和管理领域的高层次研究型人才;应用型大学主要培养既具备一定专业理论知识,又有一定的实践能力的复合型人才。

德国农业职业教育包括农业预备职业教育、农业中等职业教育、农业进修职业教育三个层次,各层次的教育目标、教育内容和承担学校都各有不同。其中农业预备职业教育主要培养学生的社会实践能力,教育内容包括职业指导、社会实践等方面,由普通中学和实验中学承担;农业中等职业教育主要培养学生的职业基本技能,教育内容包括农作物种植、农业机械使用、作物疾病防治等方面,主要由双元制职业中学、职业建立学校、专业高中等学校承担;农业进修职业教育主要培养农业技术人才和高层次经营管理人才,培训内容包括农业企业经营管理、农产品精深加工等方面知识,由各类农业高等专科学校承担。

德国的农业职业教育为青年接受高质量的职业教育提供了平台,同时农业职业教育也有一定的纵深空间,使学生可以得到更高层次的教育。据统计德国95%的农民都受到过规范性的职业教育。其中,受过高等教育的占比10%;受过中等职业教育的占比31%;参加过职业进修教育的占比59%。高素质的农民为德国的农业现代化提供了有力的人才支撑。

二、德国农业职业教育的典型特征

(一)双元制的职教模式

双元制是德国职业教育最为典型的特征,其实质是一种是将学校学习与企业实践紧密结合的一种现代教育模式,基本特点体现为教育地点的双元—企业和职业学校;受教育者身份的双元—学生与学徒。德国双元制教育学制一般设定为2-3.5 年,教学活动在学校和农业企业交替开展,学生在企业实践的时间为60%-70%,在学校学习的时间为30%—40%。

在农业领域双元制教育中,农业企业发挥主导作用,大企业一般设有培训基地和专职培训人员,学生能够接触农畜产品、直接使用企业的各类设备,以生产性劳动的形式展开学习。学校为学生提供基础的专业理论知识教育,并负责协调好和企业关系。农业协会拥有监督权,可以代表政府对双元制教育体系下企业进行资质审查,并对其日常教学活动进行监督。

为了适应农业内部各分支产业交叉性越来越强的趋势,德国在双元制教育体系的基础上,开创出企业联合职业培训(berbetriebliche Ausbildung)的人才培养模式。通过联合培养,将各类型农业企业的资源进行整合,达到培育高素质的复合型人才的目的,顺应德国农业集成化、信息化的发展趋势。

(二)分类别的职业定级认证体系

德国农业职业教育以培养实用性人才为基本目标。依据农业人才需求情况,德国农业职业教育主要划分耕种员、牲畜养殖员、渔业工作者、园艺师、狩猎员、林业工作者、酿酒师、马匹饲养员、葡萄种植员、农技服务人员、奶制品加工专业人员、农业科技试验员、奶业技术人员、 家政人员等14个类别。不同的职业类别又包含不同的职业方向,例如,马匹饲养员包括马匹饲养、马术培训、赛马管理三个方向;牲畜养殖员包括养羊、养猪、养牛、养蜜蜂、养禽类五个职业方向。各大职业类别共同构成了农业领域的职业教育组群。

为了实现农业职业教育的规范化管理,德国实施了层次式的农业执业资格定级认证制度。依据执业技术水平的差异性,德国农业领域执业资格一共包含 5 个等级。最低层次的是学徒工证书;经历了学徒期间的系统学习,并通过农业职业教育结业考试,可以获得专业工作证;有实践工作经历后,再接受为期一年的高等专科学校职业教育,且考核合格,可取得农业师傅证书,农业师傅被授权准予招收学徒和经营农场。如再接受两年的农业高等专科学校职业教育,考核合格的可获得农业技术员证;通过附加考试者可进入高等农业院校学习,毕业可获得工程师证书(欧盟颁发),正式成为一名农业工程师。

三、德国农业职业教育的制度保障

(一)法律保障

德国政府重视完善职业教育法律保障体系。德国涉及到农业职业教育的法律包含联邦政府、部门政府和行业协会三个层面。

联邦政府层面的法律有1969年颁布的《联邦职业教育法》,该法确立了德国双元制的职教模式;1981年联邦政府颁布的《联邦职业教育促进法》进一步完善了德国职教法律体系;2004年颁布的《联邦职业教育保障法》,将职业教育的保障措施纳入法治化轨道;三大法律构成了德国的职业教育法治基础。

部门政府层面法律主要是职业教育相关部门在上位法的框架下制订的管理文件。该类法律主要对农业职业教育的专业设置、师资配备、资格认证等方面予以规范。如教育部和农业部联合颁发了《职业教育条例》;教育部和经济部联合颁发《培训教师资格条例》。

农业行业协会层面主要是由农业行会在政府授权下颁布相关条例。如德国部分地区农业行业协会制订的《毕业考试条例》,条例会对农业类专业毕业考试程序、合格标准等方面作出规范。

(二)经费保障

德国政府通过完善资金投入政策,保障职业教育的发展。在职业教育经费投入中,德国政府尤为关注二元制教育的经费保障。例如:2009年德国教育经费支出中,用于双元制企业培训经费为109亿欧元,占职业教育经费支出比例达到了34%,双元制生均经费支出达2400欧元(只包括学校部分),有力的保障了双元制教育的发展。双元制教育模式下,教育经费企业承担部分大约占75%,其余部分由政府承担。政府主要承担农业职业教育活动开展过程中所产生的管理费、校园建设维护费、人员工资等费用;企业承担培训开展中所形成的设备折旧费、培训教材费、学员工资、学员保险等费用。

为调动企业参与职业教育的积极性,德国政府会给予培训企业以一定的优惠政策。如德国税法规定,企业职业培训过程中所支付的工资、保险、津贴等费用可计入企业生产成本,也可以进行通过折算计入产品价格,待产品出售后给予一定量的税收减免。

(三)师资保障

为了保障职业教育的质量,德国联邦州文教部对职业教育教师的设置了严格的标准。在德国农业职业教育教师分为两种—学校教师与企业教师,不同的教师类别有着不同的任职条件。

在德国要成为农业中职学校教师,首先需要拥有硕士以上学位,并具备1年以上农业行业的工作经验;其次需要参加教师培训,并通过教师资格考试,获得后备教师资格;此后在职业学校开展为期2年的见习,见习期结束后再次参加教师资格考试,通过者方可向州文教部申请教师岗位;州文教部审核通过并给予安排后,才能正式成为农业职业学习教师。(各州会根据具体情况做一定调整)

在农业企业承担实践教学的教师,其任职也设定了一定的标准。实训教师需主体中学毕业,并完成3—3.5年的二元制职业教育,拥有丰富的企业工作经验,参加培训师进修,并通过师傅资格考试取得农业师傅证。此外,为了缓解实训老师不足的情况,其他经验丰富的农业技术人员,通过合格考试,也可以成为农业实训教师。

四、中德农业职业教育的比较

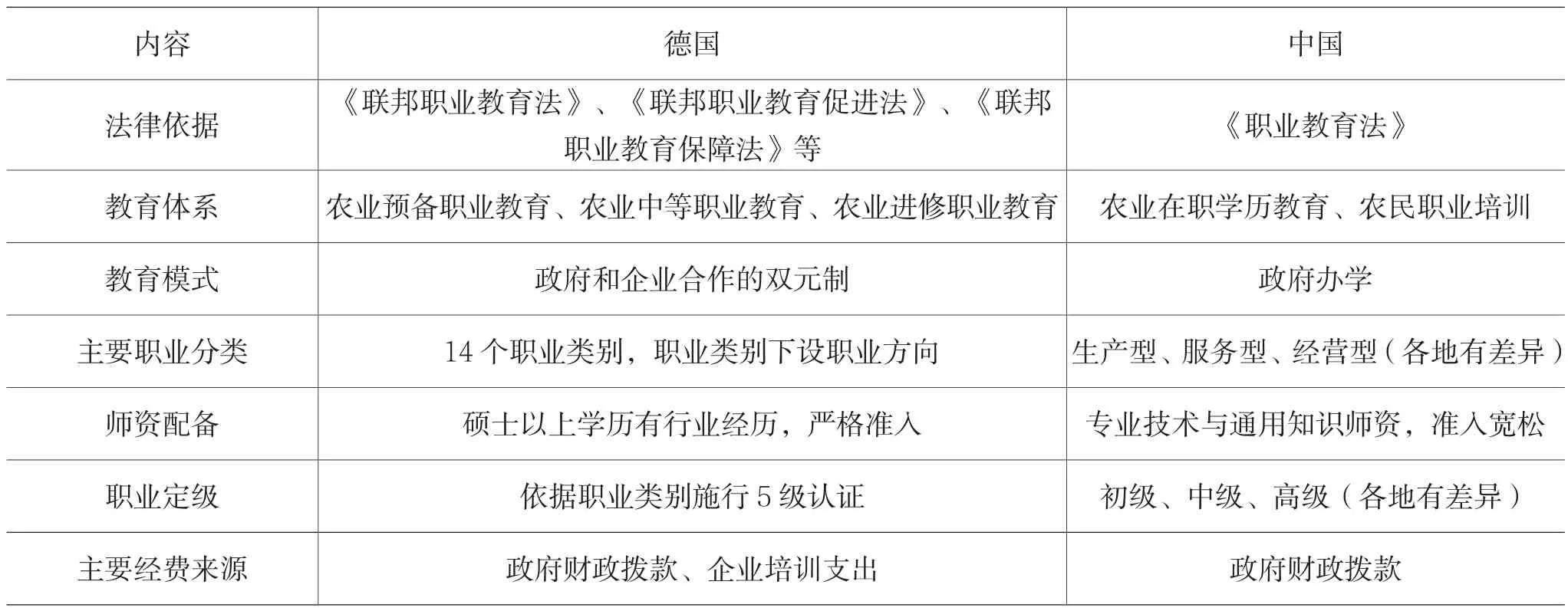

中国新型职业农民培育还处于起步阶段,在农业职业教育领域还有诸多需要完善的环节。对中德两国农业职业教育进行比较分析,有利于更好的借鉴德国经验,推进我国新型职业农民培育工作。

对比分析中德两国的农业职业教育制度,二者的共同点在于都构建了农业职业教育体系;对农业职业都设立分类定级制度;在法律层面、经费层面和师资层面对农业职业教育的开展给予了一定的保障。

中德两国农业职业教育又有显著的差异性。一是德国农业职业教育覆盖个人职业生涯的各个阶段,有利于培养高素质的农民;而中国现阶段农民职业教育主要面向中年农民和返乡农民工的技能培训,缺乏系统性。

二是德国根据本国农业经济结构特点建立了的分类定级“绿色资格”证书制度;中国幅员辽阔,各地农业经济结构、发展水平差异较大,但是职业分类等级还较为单一、粗放,有待进一步完善。

表1 中德农业职业教育比较分析表

三是在保障机制上,德国构建了完备的农业职业教育法律体系,同时设立了严格的师资准入制度。中国虽然出台了《职业教育法》,但是未对农业职业教育作出明确的规定;师资方面中国专业农业职业教育师资匮乏,尤其是有精深行业技能的教师尤为短缺。

四是在教育模式上,德国主要采用的是学校与企业紧密结合的双元制教育模式,教育经费也是政府和企业各承担一部分;中国农业职业教育主要是政府办的各类职业中学、职业技术学院和短期培训班,经费来源主要是政府财政承担。

五、对我国新型职业农民培育的启示

(一)完善法律保障体系

借鉴德国经验,我国应加进一步完善《职业教育法》,通过立法的形式明确农民职业教育管理模式及运行机制。出台相关法规明确各相关部门在新型职业农民培育中的权利与义务,为多部门协调机制的构建打下法律基础。鼓励各地区根据具体情况出台农民职业资格认定管理办法,提升农民的专业化水平。

(二)健全农民职教制度

出台政策引导各类农民院校、培训机构与涉农企业开展人才培养方面的深度合作,探索双元制的农业人才培养模式。另一方面,要突出农业职业教育多样性。既要发展面向青少年的农业中职教育、高等教育,也要发展面向广大在职农民的职业进修教育、职业转行教育。

(三)完善经费投入机制

政府财政可以设立农民职教专项资金制度,并确保落实到位。同时,构建农民职教资金增长机制,确保农民职教资金能随财政收入同步增长。优化农民教育资金的支出结构,提升资金使用效率。此外,出台财政补贴、税收减免等优惠政策,鼓励引导涉农企业参与农民职教事业。

(四)构建新型农民职业资格认证体系

根据我国农业产业结构和就业结构特点,做好农业职业分类的规划,制定出科学的国家农业职业分类标准体系。引导农业大中专院校依据农业职业分类标准设置专业。积极推进农业职业认证体系建设。鼓励各地区根据客观情况完善农民职业资格认定标准、建立职业资格等级制度。

[1]苗晓丹.德国农业教育体系概况[J].中国职业技术教育,2015(10).

[2]李海峰.德国职业教育的特点及启示[J].中国农业教育,2012(5).

[3]Bundesministerium für Bildung und Forschung.Berufsbildungsbericht 2012[EB/OL]. www.bmbf.de/pub/bbb_2012.pdf.

[4]Bundesministrium der Finanzen. Datensammlung zur Steuerpolitik Ausgabe 2014[R].

[5]包春霞,金迪.社会主义新农村发展进程中如何看待新型职业农民[J]农业经济,2017(4).