试论寨峁梁遗址的分期及年代

2018-07-05卫雪孙周勇邵晶

卫雪 孙周勇 邵晶

(1.西北大学文化遗产学院;2.陕西省考古研究院)

寨峁梁遗址位于陕西省榆林市榆阳区安崖镇房崖村西南,黄河二级支流开光川下游南岸的一座椭圆形山峁之上,当地人称之为“寨峁梁”。遗址所在山峁南北狭长,东西略窄,2014~2015年陕西省考古研究院对其进行了抢救性发掘。遗址内文化层堆积简单,打破关系较少,出土陶器丰富,聚落形态完整,在遗址的西、南两侧还发现有断续分布的石墙。遗址发掘的房址、灰坑等遗迹均位于石墙之内,可见石墙与聚落的关系当十分密切。遗址内共发掘出土109座(组)房址,排布规律,除朝遗址南部城墙方向未见房址外,其余地方房址绕梁峁一周呈环形分布。其中西侧房址数量最多,自上而下可分为三排,东侧自下而上可分为两排,北侧目前只发现一排,每排房址的门道均朝向山坡低处。遗址内出土的陶器组合稳定,特征变化较为明显,为明确该遗址文化内涵的发展演变,有必要对其陶器特征及演变进一步分析。

一、典型陶器分析

遗址中最常见典型陶器包括鬲、罐、瓮、豆、盆等五大类,其中鬲、罐、瓮等大类器物根据其陶器的形制及功能结构差异又可进一步细分为若干小类。

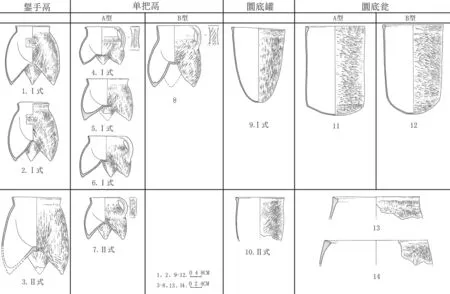

1.鬲 遗址中较常见的器类,多可复原器物。根据器物的体态大小、两侧有无鸡冠状鋬手、有无把手以及制作方法可以将其分为三种:鋬手鬲、单把鬲以及无鋬无把鬲。鋬手鬲体型高大,器壁厚重,通高在28~43厘米之间,器表多残留黑色烟炱痕迹。单把鬲体型小巧,器壁轻薄,通高在13~15厘米之间,器表很少残留黑色烟炱痕迹,其功能可能与双鋬鬲等大型陶鬲不同,故将其单独归为一小类。无鋬无把鬲中既有与鋬手鬲一样体型高大者,也有与单把鬲一般精致小巧者,但这类器物在功能结构上与鋬手鬲和单把鬲没有明显差异,故根据其形态及大小分别归入鋬手鬲和单把鬲中,不另作分类。

2.罐 遗址中最常见器类,可复原者较多。根据其口部、肩部、腹部、底部形态特征可以将其分为四小类:喇叭口罐、圆肩罐、圜底罐、筒形罐。喇叭口罐以泥质陶居多,器表多饰篮纹,纹饰清晰。其中出土于F20的1件喇叭口罐被发现时保存完好,肩部以下埋在F20地面中央灶址前的坑中,罐的口部倒扣一素面小罐密封,打开后罐内并无肉眼可见的残留物。圆肩罐,以夹砂灰陶为主,体表均饰细密绳纹,体型大小不一,这类器物在遗址中十分常见。圜底罐,夹砂陶居多,直口,方唇,斜直腹,圜底,通高在50厘米左右,器表多饰绳纹。筒形罐,数量较少,直口,斜直腹或腹部略鼓,可复原的几个完整器物在形态上略有差别。

3.瓮 根据口部、肩部、底部特征可分为两小类:圜底瓮、敛口瓮。圜底瓮,泥质陶居多,直口,方唇,斜直腹,圜底,通高在65厘米左右,器表多饰篮纹,可能具有储藏功能。与圜底罐相比在陶质、纹饰、大小上均有明显差异,故分为不同器类以示区别。敛口瓮,以泥质陶为主,形制大体相似,但器表纹饰略有差异,多饰斜向篮纹,纹饰清晰;少部分制作精致的敛口瓮通体抹光,器表饰戳印纹和刻划纹组成的画幅,保存最完整一件器物肩部以下饰两周戳印而成的平行画幅,以三道平行凹弦纹分隔,上幅为波折纹加垂三角纹,系以扁细的锥状物戳印;下幅为单独垂三角纹,上述纹饰以下有一圈凹弦纹,其下为斜向篮纹,纹饰浅疏,整体十分精美。

除上述器类外,遗址中还出土了细柄豆、三足瓮、甗等器物,其中细柄豆的特征明显,但整体区别不大,故不再做进一步分类,三足瓮、甗等器物发现数量太少,故暂不做讨论。综上所述,遗址中最常见器物可分为鋬手鬲、单把鬲、圜底罐、圜底瓮、敛口瓮、喇叭口罐、圆肩罐、细柄豆、筒形罐等9类典型陶器,通过对这9类器物的分析研究,以加深对遗址文化内涵的认识,并将其作为遗址分期分段的依据。

1.鋬手鬲 体型高大厚重。根据裆部特征可分为两式:

Ⅰ式 最为常见,标本F29∶3、K1∶15,裆部宽平。以夹砂灰陶者居多。直口稍外撇,方唇,矮领,袋足,三足稍外撇,足尖内聚。口沿外壁素面,以下通饰竖向绳纹。器物一足上侧及对应的两足之间贴敷有鸡冠状鋬手(图一,1、2)。

Ⅱ式 数量较少,标本F7∶1,裆部出现瘤状凸起。均为夹砂灰陶。直口微斜,圆唇或方唇,矮领,袋足,三足稍外撇,足尖内聚。口沿外壁素面,以下通饰竖向绳纹(图一,3)。

关于鋬手鬲的形态演变在考古学界的基本认识为宽弧(平)裆→瘤裆→窄联裆(尖角裆)的发展过程[1]。在石峁遗址的后阳湾地点出土了三件形态有别、演变成序的双鋬陶鬲,其中瘤裆鬲所在单位打破宽弧裆鬲所在单位,从而印证了瘤裆鬲出现晚于宽弧裆鬲的认识[2]。寨峁梁遗址出土的陶鬲虽然在地层上没有直接叠压打破关系的证据,但是根据相关学者的研究及石峁遗址的后阳湾地点出土陶鬲的地层证据,可以认为寨峁梁遗址的双鋬手鬲存在着同样的演变序列,由Ⅰ式发展演变为Ⅱ式,其演变规律为:口沿由直口稍外撇变为直口微斜,领部变化虽不明显,但却有由矮变高的趋势,裆部由宽平变为出现瘤状凸起。

2.单把鬲 体型小巧精致,根据领部及整体特征可分两型:

A型根据裆部特征又可分为两式:

Ⅰ式 标本F10∶9等,裆部宽平。以夹砂灰陶者居多。直口,圆唇或方唇,腹部有折棱,垂乳状袋足,鬲足外撇。口沿外壁素面,以下通体饰竖向绳纹,纹饰细密。口沿一侧有宽带状把手,把手或素面或压印绳纹,上端贴敷于口沿处,下端贴敷于足上部(图一,4~6)。

图一

Ⅱ式 标本F1∶2,窄联裆。夹砂灰陶。直口稍外撇,圆唇,折腹,三足外撇。口沿外壁素面,以下通体饰竖向绳纹。把手形制与I式类似(图一,7)。

B型 发现数量很少,可复原者仅1件,标本H10∶11,裆部略宽。夹砂灰陶。体型瘦长,直口,高领,圆唇,三足稍外撇,足尖内聚。口沿处素面,以下通体饰斜向绳纹。把手形制与A型I式类似(图一,8)。

单把鬲的发展演变规律与鋬手鬲相似,遗址中单把鬲的形态演变规律可总结为:A型单把鬲器身整体有宽扁向瘦高演变,腹部折棱消失,变得圆弧,裆部由宽平裆演变为窄联裆。B型单把鬲的出土单位H10打破A型Ⅰ式单把鬲出土单位F51-F52的前室地面,根据单位中其它陶器组合推测H10与F52系同时使用的两处遗迹单位,但B型单把鬲的形制特殊,不排除外来交流的可能性。

3.圜底罐 遗址常见器类,通高在50厘米左右。根据腹部特征可分为两式:

Ⅰ式 数量较多,标本F51∶3,腹部斜直。直口,方唇,圜底。口沿外壁饰绳纹或篮纹,以下通饰竖向绳纹(图一,9)。

Ⅱ式 数量较少,标本H3∶1(H3系F4内储藏坑),腹部稍圆弧。直口稍外撇,方唇,器表饰绳纹,口沿外壁系先拍印绳纹后抹泥,纹饰模糊,口沿以下部分拍印斜向绳纹,纹饰细密(图一,10)。

圜底罐这种器物在同时期其它地区的考古学遗址中并不常见,其发展演变的规律目前并不清晰,遗址内发现的两式圜底罐整体特征相似,只是腹部略有差别,其中Ⅰ式圜底罐腹部斜直,多发现在梁峁上部的房址中,Ⅱ式圜底罐腹部微鼓,多发现在梁峁西侧下部房址中。

4.圜底瓮 遗址常见器类,器物通高65厘米左右。依据口沿及底部特征可分为两型:

A型 标本F21∶12,器身下腹部与底部相接处有一较明显的折棱,或饰一周泥条贴敷的附加堆纹,或在折棱内外抹泥加厚。直口稍内敛,方唇,腹部平直,圜底,底部系旋扭而成,整体分三部分制作,口沿与器身、底部与器身分别粘接而成。泥质陶器表多拍印篮纹,夹砂陶器表多拍印绳纹(图一,11)。

B型 标本F24∶4,下腹部与底部相接处圆钝,稍有凸处,折棱不明显。泥质灰陶或灰褐者为主。直口,方唇,直腹,圜底,底部系旋扭而成。口沿系与器身粘接,内外壁抹泥痕迹明显。器表通饰篮纹(图一,12)。

这类器物在遗址中延续时间很长,几乎每座房址中都有发现,A、B两型共存关系经多次验证,可确认无疑。但该类器物的可复原者多出土于梁峁上部房址中,虽梁峁西侧下部房址也有发现,但多为口沿残片(标本F2∶3、F7∶2)(图一,13、14)。

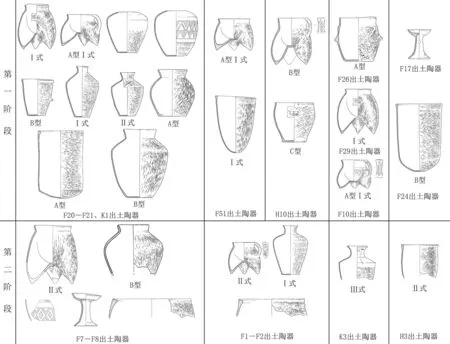

5.喇叭口罐 遗址常见器类,通高40~45厘米。以泥质陶居多。依肩部特征可分为三式:

Ⅰ式 标本F20∶20(图二,1)、F2∶6(图二,3),肩部圆鼓。喇叭口,圆唇或圆唇外叠,腹部斜直,平底。器表拍印篮纹,肩部以上篮纹浅疏,以下印痕较深。

Ⅱ式 标本K1∶13,肩部略折。喇叭口,圆唇,斜直腹,平底。器身通饰篮纹,肩部以上纹饰浅疏,以下印痕较深(图二,2)。

Ⅲ式 标本K3∶11,肩部折棱明显。喇叭口,圆唇外叠,折肩,肩部以上素面抹光,少数饰有“X”型刻划纹,以下饰斜向篮纹,印痕清晰(图二,4)。

喇叭口罐是陕北地区龙山时代常见的器物之一,该地区年代较寨峁梁遗址要早的寨山遗址出土的喇叭口罐肩部圆鼓[3],与寨峁梁遗址Ⅰ式喇叭口罐相似,Ⅲ式喇叭口罐出土的K3为一处晚期遗迹单位,出土的喇叭口罐肩部折棱明显,而与Ⅰ式共存的Ⅱ式喇叭口罐肩部呈现处略鼓的特征,因此推测喇叭口罐存在一定的发展演变,主要表现为口部由小喇叭口发展为明显的大喇叭口,肩部由圆弧发展为圆鼓肩再到折肩,器身整体由瘦高发展为略宽矮。但据出土情况可知喇叭口罐Ⅰ式与Ⅱ式、Ⅰ式与Ⅲ式均有共存关系,因此推测在新的器型出现后,旧的器型仍在延续使用。

6.圆肩罐 遗址最常见器类,器身饰绳纹,依肩部特征和大小可分为两型:

A型 标本F21∶9,体型较小,器物相对矮胖。以夹砂灰陶为主。直口外撇,尖圆唇或圆唇,圆鼓肩,腹部斜直,平底。口沿外部素面,以下通体绳纹。器物通高在20厘米左右(图二,5)。

B型 标本F21∶10、F7∶5,体型较大,器物相对瘦长。多为夹砂灰陶。直口外撇明显,圆鼓肩,平底,斜直腹,口沿外壁或素面或拍印较浅的横向篮纹,以下器表通饰竖向绳纹。器物通高约30厘米左右(图二,6、7)。

圆肩罐在岱海地区的老虎山文化[4]遗址中有较多发现,特征与寨峁梁遗址出土的圆肩罐相似。由寨峁梁遗址的出土情况可知,A、B型圆肩罐有共存关系,但A型圆肩罐多发现于梁峁上部的房址,梁峁西侧下部的房址中目前只见B型圆肩罐。

7.敛口瓮 遗址中最精致的器类。

标本 F21∶16、F21-K1∶19、F8∶3,器物形态特征为敛口,方唇,圆鼓肩,斜直腹,平底。有的器物口沿部分有八个圆孔,两两相近,呈四组均匀分布,系烧制前穿透。纹饰可分为篮纹和刻划纹两类。敛口瓮的可复原器物除器表纹饰外形制极为相似,在遗址上部和下部房址中均有发现,就目前资料来看其发展演变关系尚不清晰(图二,8~10)。

8.豆 遗址中较常见的器类,标本F17∶2、F7:4。侈口,圆唇外叠,浅腹,倒喇叭形高座。均为细柄豆,除豆柄部分可分辨有无圆形镂空外,其余部分形态特征较为一致(图二,11、12)。

9.筒形罐 遗址中较常见器类。依陶器口部、腹部及整体特征,可分为三型:

图二

A型 标本F26∶4,体型较小,器物口径与通高比例相近,器物整体形态匀称。夹砂与泥质兼有,以灰陶者居多。直口,方唇或圆唇,直腹,下腹稍内收,平底;口沿下部贴敷对称的鸡冠状鋬手,鋬手上一般装饰两道较深的纵向压痕。泥质陶一般拍印篮纹,夹砂陶一般拍印绳纹,部分器身贴附交错泥条。器物通高在20厘米左右(图二,13)。

B型 标本F21∶11,体型较大,器物口径与通高比例小于1,器身整体形态瘦高。夹砂与泥质兼有,以灰陶者居多。直口稍外撇,尖唇或方唇,下腹部斜内收,平底;器表一般饰篮纹者多。器物通高在35厘米左右(图二,14)。

C型 标本H10∶10,体型较小。可复原者仅1件,泥质红陶。直口,方唇,腹部稍鼓,下腹部斜向内收,平底。口沿素面,以下通体饰斜向篮纹。口沿下部贴敷鋬手。器物通高20厘米左右(图二,15)。

A型和B型筒形罐在遗址上部和下部房址中均有发现,两者有共存关系,但可复原器物均发现与梁峁上部房址中,下部房址中多为残片,所以其发展演变不甚清楚。C型筒形罐仅复原1件,与形制特殊的B型单把鬲同发现于H10中,其来源成谜。

综上所述,遗址中的鋬手鬲、单把鬲、圜底罐、喇叭口罐等器物形态存在明显的发展演变关系,因此该遗址出土的器物具有进一步分期分段的可能和意义。

图三 寨峁梁遗址各阶段陶器组合及出土单位

二、文化分期

1.遗址地层与典型遗迹单位分析

寨峁梁遗址的地层堆积简单,埋藏较浅,遗迹之间少见打破关系,主要受到自然水土流失的破坏。遗迹主要为房址和灰坑,一般开口于厚约10厘米的表土层下,打破生土;房址排布极有规律,打破关系极少,主要有以下几组(其中→表示打破关系,下述遗迹单位主要来源于2014年的发掘材料):

(1)F17 → F16 (2) H10 → F51-F52 (3)F46→F48

而这其中F46、F48两个遗迹单位中出土陶片数量少,无可辨器形,只有(1)、(2)组打破关系出土器物具有研究意义。山峁西侧的上部房址F13室内地面可分为明显的上下两层,根据上层活动面发现的三足瓮、甗等陶器推测其年代较晚;下层活动面出土有Ⅰ式鋬手鬲,与其

它单位出土同类器形相似,年代可能相对较早。F17与F16出土的器物最典型的为细柄豆,二者虽然有打破关系,但时间不会相差太远,应不晚于F13下层。F51-F52出土的Ⅰ式鋬手鬲、折腹盆以及Ⅰ式圜底罐组合来看,其年代也应与F13下层一致。H10打破F52,但出土的Ⅰ式鋬手鬲、B型单把鬲、C型筒形罐、Ⅰ式圜底罐以及圆肩罐的器物组合显示其年代与2014F13下层相近。出土器物最丰富的为F20-F21、F22-F23、K1这三组遗迹单位,它们之间的关系十分密切,K1位于F20-F21的西南方向,两处遗迹单位出土的陶片可相互拼合,F22-F23位于F20-F21的北部,二者共用F20-F21的北墙。出土陶器组合为Ⅰ式鋬手鬲、A型Ⅰ式单把鬲、Ⅰ式喇叭口罐、Ⅱ式喇叭口罐、A型圆肩罐、B型圆肩罐、敛口瓮、Ⅰ式圜底罐、A型圜底瓮、B型筒形罐等,类似的陶器组合在 F10、F24、F26、F29-F30、F31、F34-F35、F42、F60-F61中均有发现,根据陶器特征其年代与F13下层一致。以这些单位为出土的陶器组合为代表,是寨峁梁遗址的主要文化内涵。除此之外,F1-F2、F7-F8、K3等遗迹单位中出土的陶器组合主要为Ⅱ式鋬手鬲、A型Ⅱ式单把鬲、Ⅰ式喇叭口罐、Ⅲ喇叭口罐、B型圆肩罐、敛口瓮、细柄豆等,陶器特征表明其年代上晚于F13下层但早于2014F13上层。通过上述分析,我们可以建立一个较为完整的序列,并以此为标尺对遗址进行研究。

综上所述,可以将各遗迹单位分为三类:

第一类单位:F13下层、F20-F21、F22-F23、F10、F17、F24、F26、F29-F30、F31、F34-F35、F42、F60-F61、F51-F52、K1等。

第二类单位:F1-F2、F7-F8、K3。

第三类单位:F13上层(由于出土器物很少,且不见于其它单位,故暂不做分期研究。)

2.各类遗迹单位陶器组合与分期

通过对寨峁梁遗址地层与典型遗迹单位的分析,将出土陶器进一步分类整理,可以看出上述三类单位的陶器组合有一定的差异,而各类陶器也存在着一定的发展演变关系,经过统计可知第一类单位的陶器组合主要有Ⅰ式鋬手鬲、A型Ⅰ式单把鬲、B型单把鬲、Ⅰ式喇叭口罐、Ⅱ式喇叭口罐、Ⅰ式圜底罐、A型圜底瓮、B型圜底瓮、敛口瓮、A型圆肩罐、B型圆肩罐、细柄豆、A型筒形罐、B型筒形罐、C型筒形罐。第二类单位的陶器组合主要有Ⅱ式鋬手鬲、A型Ⅱ式单把鬲、Ⅰ式喇叭口罐、Ⅲ式喇叭口罐、Ⅱ式圜底罐、圜底瓮、敛口瓮、B型圆肩罐、细柄豆、筒形罐(图三)。

分析上述两类单位的典型陶器可以得出以下结论,第一类单位和第二类单位中的鋬手鬲、单把鬲、喇叭口罐、圜底罐等器类在形制上之间有明显的发展承袭关系,且器物形态演变较为连贯(图一、二),说明遗址延续时间较长。敛口瓮、细柄豆、Ⅰ式喇叭口罐、B型圆肩罐等则共同存在于两类单位中,则显示出这遗址中这两类单位关系密切。但第一类单位中的A型圜底罐、Ⅱ式喇叭口罐、A型圆肩罐、筒形罐等均不见于第二类单位,陶器组合上的这一变化,说明遗址的文化内涵有一定的发展演变。综上述所,以第一类单位和第二类单位为代表的考古学文化遗存之间既有区别又有联系,应属同一考古学遗存的不同发展阶段。第三类单位陶器发现数量很少,但出土的甗、三足瓮等特征显著,或与第一、第二类单位所代表的阶段之间存在发展演变关系,但还存在一定的缺环,有待进一步的考古发掘资料证明。因此,通过上述分析,我们可以将寨峁梁遗址龙山文化遗存分为关系密切、前后相继的两个阶段。

三、年代及文化性质分析

张忠培认为空三足器的出现代表了龙山时代的来临,而鬲的出现则表示龙山时代晚期的开始。他认为陶鬲根据形态的不同可分为单把鬲、鋬手鬲和无鋬鬲等类型,其中双鋬手陶鬲根据鋬手位置的不同又可进一步细分,而考古学文化中不同陶鬲种类的有无与多少代表了该文化的不同内涵,可作为区分不同考古学文化的标准[5]。并通过详实的论述指出双鋬手鬲的发展演变为宽弧(平)裆→瘤裆→窄联裆(尖角裆),同样的发展演变规律也适用于单把鬲。这种演变规律在距寨峁梁遗址不远的石峁遗址发掘中得到了证实[6]。寨峁梁遗址第一阶段遗存,陶器以裆部宽平的鋬手鬲和单把鬲最具特色,第二阶段遗存,出现了瘤裆鋬手鬲和窄联裆单把鬲。综合上述,寨峁梁遗址的年代当不会晚于陕北地区的龙山时代晚期较早阶段,且为一处延续时间较长的龙山晚期小型聚落遗址。

第一阶段以第一类单位及出土陶器为代表。以夹砂灰陶为主,泥质灰陶次之,纹饰以绳纹为主,篮纹和素面次之,刻划纹、戳印纹、附加堆纹、方格纹等所占比例很小;主要器型包括裆部宽平的鋬手鬲和单把鬲、圜底罐、圜底瓮、敛口瓮、喇叭口圆肩罐、绳纹圆肩罐、筒形罐、细柄豆等。上述特征与陕北地区石峁遗址韩家圪旦早期遗存[7]、石摞摞山第二期遗存[8]有相似之处,属于龙山时代晚期较早阶段的遗存,根据热释光测年该期遗存的绝对年代大约距今4300~4200年[9]。

第二阶段以第二类单位及出土陶器为代表。仍以夹砂灰陶为主,纹饰以绳纹为大宗,篮纹和素面次之,刻划纹、戳印纹、附加堆纹、方格纹等所占比例很小;陶器器型包括瘤裆鋬手鬲、窄联裆单把鬲、圜底罐、敛口瓮、喇叭口折肩罐、圆肩罐、细柄豆等。该地区的寨峁二期遗存[10]、郑则峁二期遗存[11]中出土了数量较多双鋬鬲,根据口沿特征还可划分为不同类型,其中的矮领、高分档双鋬鬲与寨峁梁二期遗存的双鋬鬲有较多形态上的相似之处;但寨峁梁第二阶段的遗存几乎不见盉、甗、尊、三足瓮等器物,同时值得注意的还有寨峁梁第二阶段遗存中的敛口瓮、细柄豆、圜底罐、圜底瓮等典型器物不见于寨峁二期遗存和郑则峁二期遗存,由此可见寨峁梁第二阶段的遗存的年代较这两处遗址要稍早一些。总体来看这一阶段的遗存目前在陕北地区发现的较少,寨峁梁遗址的发掘填补了这一阶段的空白,这一阶段应相当于龙山时代晚期的中期发展阶段,根据热释光测年该期遗存的绝对年代距今约4000年[12]。

第三类单位遗迹及遗物均较少,其代表的文化内涵目前尚不清晰。但出土的三足瓮、甗等器物在寨峁遗址[13]、新华遗址[14]、石峁遗址后阳湾地点[15]、木柱柱梁遗址等[16]均有发现,由于没有同出的鬲类遗存,所以对其相对年代还不好做具体的判断,但其年代晚于遗址中以鋬手鬲、单把鬲为代表的第一、第二阶段是确认无疑的。

上述遗存以第一段遗存最为丰富,第二阶段次之。综合寨峁梁遗址发现的房址基本沿等高线绕山体东、北、西三侧呈圆弧状排列,高低错落有秩,规律明显,门道均开向山坡低处,呈现出“凝聚而不向心”的平面布局。聚落内部房址之间少见叠压打破关系表明聚落在修建过程中经过整体规划布局,不少房址的地面及墙壁都有多次修补的痕迹,表明每座房址可能都经过了长期使用。同时在寨峁梁遗址范围内并未发现较其年代早或者晚的其它遗存。综上所述,寨峁梁遗址的相对年代不晚于龙山时代晚期较早阶段,其聚落布局规整,第一阶段可能是该遗址最早也最为繁华的阶段,第二阶段开始衰落,之后数百年间不断演变衰落,最终被废弃。

四、与周边遗址的对比分析

与寨峁梁遗址年代相近的其它遗址在陕北及周边晋蒙地区已有较多发现。瓦窑渠寨山遗址同是一处小型石城聚落,出土的单把鬲(原文称斝)、单耳罐、圜底瓮、圆肩罐、喇叭口罐等器物[17],与寨峁梁遗址第一阶段的遗存有相似之处,但瓦窑渠遗址的这些类型的器物形态上更为原始,且寨峁梁遗址中的双鋬鬲、敛口瓮、细柄豆等不见与瓦窑渠遗址,由此推测寨山遗址的年代要较早一些。石峁遗址位于寨峁梁遗址的东北方向,两处遗址之间的直线距离仅20公里左右,对石峁遗址的调查与发掘表明,城址的始建年代不晚于陕北地区龙山时代晚期,城址延续使用时间较长,城址规模宏大,以皇城台为中心修建内外两重城墙,城内发现有高等级的墓葬和建筑区,功能区划明显,其所在的秃尾河流域还发现有十数处类似于寨峁梁遗址的规模较小的石城聚落,显示出石峁城址的中心聚落地位。与寨峁梁遗址时代相同、距离较近的佳县石摞摞山遗址也是一处石城遗址,二者的直线距离大约70公里[18],此外年代较寨峁梁遗址要晚的寨峁遗址,也是一处石城聚落。由此可以推测寨峁梁遗址是与石峁遗址周边众多的小型石城聚落之一。

与内蒙古中南部地区的同时期文化遗存相比,寨峁梁遗址的文化内涵与凉城岱海地区以老虎山遗址为代表的老虎山文化遗存最为相似,老虎山遗址也出土单把鬲(单把斝式鬲)、圜底器、纹饰精美的敛口瓮、绳纹圆肩罐等器物[19],与寨峁梁遗址的同类器物虽有差异,但整体特征十分接近,不排除两种文化有过交流的可能性。

与晋中北地区的同时期文化遗存相比,位于神木县东北部的山西河曲县坪头遗址最值得关注,遗址发掘出土的凸字形白灰面房址、鋬手鬲、敛口瓮、圆肩罐与寨峁梁遗址第一阶段的遗存十分相似[20],年代均为龙山晚期。岢岚县乔家湾遗址所在位置为一山前缓坡,发掘的房址成排分布,房屋形制与寨峁梁第一阶段遗存相似,遗址出土数量较多的宽平裆侧装双鋬手鬲以及少量单把鬲[21],与寨峁梁第一阶段遗存大体相似,但仍有差异,寨峁梁遗址的鋬手鬲均为正装鋬手。位于山西太原盆地的汾阳杏花遗址的第四期遗存也发现有宽弧裆鋬手鬲、宽弧裆单把鬲等器类[22],与寨峁梁遗址第一期遗存十分相似,杏花遗址第四期遗存的陶器组合则与寨峁梁遗址有所不同,这两处遗存之间差异较大。而太古白燕第一地点的第三期遗存中的斝式鬲、夹砂罐、壶[23]等与寨峁梁第一阶段遗存中的鋬手鬲、圆肩罐等形制相似。寨峁梁遗址第二阶段遗存的单把鬲、鋬手鬲、贴附加堆纹的直口罐等与山西五台县阳白遗址[24]的单把鬲、忻州定襄青石遗址[25]的鋬手鬲、直口罐有一定的相似之处。综上所述,寨峁梁遗址与山西中北部地区的同时期文化遗存应当有过密切的交流。

综上所述在陕、晋、蒙交界的中国北方地区,龙山时代晚期发现了数量较多的考古学文化遗存,这些考古学文化遗存表现在房址、灰坑、陶器特征方面有很大的相似性,但在陶器器型、房屋建筑方式、聚落平面布局上又都表现出独有的文化内涵,由此可以推测这些考古学文化遗存之间通过贸易或战争等方式进行频繁的文化交流,在相互交流的同时又各自独立发展,保存了自身独特的文化内涵,各文化遗存之间的关系还需要更多的考古发掘及研究。

承蒙陕西省考古研究院的孙周勇研究员和邵晶副研究员为本文的写作提供了宝贵资料,西北大学的钱耀鹏教授和张宏彦教授在本文写作过程中给予了悉心指导,在此一并表示衷心地感谢。

[1]张忠培.杏花文化的侧装双鋬手陶鬲[J].故宫博物院院刊,2004(4).

[2]陕西省考古研究院,榆林市文物考古勘探工作队,神木县文体局.陕西神木石峁遗址后阳湾、呼家洼地点试掘简报[J].考古与文物,2015(5).

[3]陕西省考古研究所,榆林市文物保护研究所.陕西横山县瓦窑渠寨山遗址发掘简报[J].考古与文物,2009(5).

[4]内蒙古文物考古研究所.岱海考古(一)——老虎山文化遗址发掘报告集[M].北京:科学出版社,2000.

[5]张忠培,杨晶.客省庄与三里桥文化的单把鬲及其相关问题[C]// 宿白先生八秩华诞纪念文集. 北京:文物出版社,2002.

[6]同[2].

[7]陕西省考古研究院,榆林市文物考古勘探工作队,神木县文体局.陕西神木县石峁遗址韩家圪旦地点发掘简报[J].考古与文物,2016(8).

[8]陕西省考古研究院.陕西佳县石摞摞山遗址龙山遗存发掘简报[J].考古与文物,2016(8).

[9]测年工作由中国科技大学科技考古实验室承担并提供测年结果,谨表谢忱!

[10]陕西省考古研究所.陕西神木县寨峁遗址发掘简报[J].考古与文物,2002(3).

[11]陕西省考古研究所陕北考古队,榆林地区文管会.陕西府谷县郑则峁遗址发掘简报[J].考古与文物,2000(6).

[12]测年工作由中国科技大学科技考古实验室承担并提供测年结果,谨表谢忱!

[13]同[10].

[14]陕西省考古研究所,榆林市文物保护研究所.神木新华[M].北京:科学出版社,2005.

[15]同[2].

[16]陕西省考古研究院.陕西省神木县木柱柱梁遗址发掘简报[J].考古与文物,2015(5).

[17]同[3].

[18]同[8].

[19]内蒙古文物考古研究所.岱海考古(一)——老虎山文化遗址发掘报告集[M].北京:科学出版社,2000.

[20]山西大学历史文化学院考古系,山西省考古研究所,忻州市文物管理处.山西河曲县坪头遗址新石器时代房址发掘简报[J].考古,2014(10).

[21]王晓毅.山西岢岚县乔家湾龙山文化晚期遗址[J].考古,2011(9).

[22]国家文物局,山西省考古研究所,吉林大学考古系.晋中考古[M].北京:文物出版社,1998.

[23]晋中考古队.太谷白燕第一地点发掘简报[J].文物,1989(3).

[24]山西大学历史系考古学专业,忻州地区文物管理处,五台县博物馆.陕西五台县阳白遗址发掘简报[J].考古,1997(4).

[25]山西省考古研究所等.忻阜高速公路考古发掘报告[M].上海:上海古籍出版社,2012.