陕西榆林寨峁梁遗址2014年度发掘简报

2018-07-05陕西省考古研究院榆林市文物考古勘探工作队榆阳区文管办

陕西省考古研究院 榆林市文物考古勘探工作队 榆阳区文管办

寨峁梁,系陕北地区俗语,是对顶部留有古代堡寨之梁峁的一般叫法,类似的称呼还有“寨山”“寨峁”“寨梁”等。本文报道的寨峁梁遗址位于陕西省榆林市榆阳区安崖镇房崖村(图一),与石峁遗址同在秃尾河流域(正南约20公里处),处在临近河道的黄土梁峁上,是一座小型石城聚落。

2014~2015年,神(木)-佳(县)-米(脂)高速公路穿越遗址外围,陕西省考古研究院与榆林市文物考古勘探工作队、榆阳区文管办联合组建考古队,连续两年对寨峁梁遗址做了抢救性发掘,发掘面积约3000平方米,揭露房址109座(组)、储藏坑23座、石墙30米。现将2014年考古工作的基本情况简报如下。

寨峁梁遗址与房崖村隔开光川(河)相望(图二),两者相距约800米。开光川,名见北宋名将《折克行神道碑》,宋、夏兵争于此,又音讹为“开荒川”,是秃尾河的一级支流,西北—东南流向,河床开阔。寨峁梁遗址位于开光川下游南岸的一座椭圆形梁峁上,梁峁底部出露沙质基岩,上部黄土堆积丰厚,南北狭长,除东南侧接马鞍部与其它山峁相连外,余侧均临深沟,山坡陡直,不易攀爬。

图一 寨峁梁遗址地理位置示意图

寨峁梁遗址见录于《中国文物地图集·陕西分册》,记述了遗址地表“暴露有断续叠压的石板”[1]。2013年高速公路建设前的文物勘探工作确认了白灰面房址、灰坑、石墙等多处重要遗迹;2014年发掘前的调查确认遗址面积约3万平方米。结合遗址西侧和南侧石墙的建筑工艺和修砌技术,推定其年代应在龙山时代,初步认定其为一处龙山时代小型石城聚落。需要指出的是,与前期勘探工作时遇到的情况一样,寨峁梁遗址地表所见陶片非常零星,与后来发掘发现的地下遗迹、遗物丰富的情况极不吻合,这种情况在陕北地区较为常见。现在我们知道,这是因寨峁梁遗址主要遗迹是窑洞和半地穴结合的复合式房址,留存室内的陶器被坍塌的生土窑顶和墙壁覆盖后,一般的生产生活行为很难将陶片带至地表,加之水土流失严重,地层堆积大多被累年冲积而基本无存。因此,仅从地表遗物分布情况来判断遗址保存情况及丰富程度存在着一定难度。在史前遗址特别是北方地区史前遗址的调查和发掘中,这一现象值得注意。

一、地层堆积与遗迹

2014年,考古发掘工作主要集中在遗址所在山峁的偏上位置,发掘面积约1400平方米,揭露的遗迹现象包括南城墙、房址和储藏坑,其中南城墙长30米、房址66座(组)、储藏坑11处(图三)。

寨峁梁遗址不见文化层,遗迹一般开口于耕土层下,打破生土;遗迹埋藏很浅,厚约10~20厘米的耕土层下即出露遗迹;遗迹之间叠压打破关系较少。

图二 寨峁梁遗址远景(由北往南摄)

1.南城墙

寨峁梁遗址城墙(图四)由砂岩石块垒砌而成,主要发现于山峁西侧和南侧,现存断续长度约200米,大致呈“L”形走向,将遗址西部和南部围绕。遗址东、北两侧现为黄土陡坡,坡度明显大于西、南部,且遍布自上而下的竖向冲沟,据此推测,寨峁梁遗址的北城墙和东城墙应是在经年累月的水土流失过程中塌毁了。南城墙位于遗址南端,外侧为陡坡,墙体建于坡顶,通往它山的山体马鞍部被隔至城外,将寨峁梁遗址所在梁峁与它山分离,形成相对封闭的区域。同时,南城墙最高处也是整个遗址的制高点,视野开阔。

2014年,对南城墙从制高点沿山坡向西下伸的30米进行了清理。清理表明,南城墙沿梁峁山势修筑,残高0.8、宽约1米,以砂岩石块平砌而成,间敷草拌泥,能大致看出上下石块间的错缝规律,石块表面多为岩石破裂面,不见明显的加工痕迹。虽未见墙槽,但墙基下的垫土表明,南城墙修建前有过简单的地表处理行为。垫土厚8~10厘米,为灰黄色沙土,夹杂一些黑色灰烬和炭粒。南城墙外坡下部还筑有护坡石墙,走向与南城墙基本平行,顶宽约1米,当为保证南城墙基础稳固、防止南城墙向外倒塌所筑。值得一提的是,我们在剖面上还发现护坡石墙墙根外有一层坚实的踩踏面,系红胶泥和小碎石混杂而成,厚约5~8厘米,顶面踩踏层理清晰,剖面上暴露的长度约有8米,坡度与护坡石墙一致,沿山势自下而上通往南城墙最高处。我们认为,这道踩踏面应为寨峁梁南城墙外的道路,可见要由南侧进入寨峁梁城内,需通过护坡墙和南城墙两道城垣方可。

在南城墙和护坡墙顶部表土中发现了一些典型的陕北地区龙山时代篮纹和绳纹陶片。石城聚落是陕北地区龙山时代的突出特点,截止目前,其数量数以百计。寨峁梁城墙在石料、砌法、工艺等方面与陕北地区龙山时代石城一致性较强。据此推测,寨峁梁遗址发现的石砌墙体与寨峁梁遗址年代大体一致,是寨峁梁龙山石城的城垣。

图四 寨峁梁遗址南城墙及护坡墙(由西向东摄)

2.房址

数量丰富、排列有序的房址是寨峁梁遗址发掘的最主要收获。2014年发掘清理单体房址66座(组),除未见门道南向者外(当因山峁南侧非缓坡地带,不适宜掏挖窑洞所致),其余门道方向的房址均有发现。房址排布规律,绕梁峁东、北、西三侧坡地分布,门道均开向山下沟壑。

寨峁梁房址多为前后室相接的直线联套式结构,平面呈“吕”字形。前室为将生土垂直下挖的半地穴式,平面呈长方形,地面上留有柱洞,暗示着前室当有覆顶,生土壁上还发现有壁灶或紧贴墙壁的石板灶。后室为掏挖于生土中的窑洞,平面呈“凸”字形。据保存较好的几座判断,顶部应为穹窿式。前后室以门槛相隔,通过门洞相接。窑洞后室建修考究,先在掏挖好的生土壁面上平敷草拌泥,使整个窑洞内壁光滑齐整,墙壁下部和地面上又涂抹白灰面,显得更为整洁美观。白灰地面中央有规整的灶面,一般用黑色宽带标示,大多数为圆角方形,亦有少量规整圆形者。下面举例介绍:

F20-F21:位于山峁西坡,直线联套的前后室结构,平面呈“吕”字形,门道面西、朝向坡底。与另一直线联套式房址F22-F23平行,其南侧两者后室(F20、F22)间隔3.6米,前室(F21、F23)间以一道生土短墙隔开,墙厚1.2米(图五)。这两组房址之间前室相连,或表明房子的主人之间有着密切的关系。

F20-F21开口耕土层下,前室、后室直接掏挖于生土中,前后室内填土一致,可分为两层:①层土色泛灰,包含少量炭粒、红胶泥(生土)土块和料姜石颗粒,厚约25~55厘米;②层土色发白,包含大块黄色生土块和一些草拌泥块及炭屑,厚约84~135厘米,接近地面处有成片分布的墙壁脱落的白灰面残块。综合分析,这两层填土应是房址墙壁和窑顶的倒塌堆积。

F20为后室(图六),平面呈凸字形,由圆角方形主室前接梯形过道组成。主室宽约3.4、进深2.7米,内壁自下而上内收趋势明显,原应为窑洞式结构,窑顶及墙壁上部已坍塌。涂抹草拌泥使房址内壁显得齐整光滑,内壁下部的草拌泥上再涂白灰面,形成白灰墙裙,并与房址的白灰地面连成一片,白灰墙裙与内壁草拌泥间隔以深黑色细泥。由墙裙顶部明显的外折凸棱和深黑色细泥的涂抹范围来看,F20白灰墙裙的高度应在1米左右,也即北壁墙裙的现存高度。地面平整,修造步骤应为:先在生土面上平抹草拌泥,草拌泥上再平涂白灰,形成白灰地面,白灰与草拌泥间仍以深黑色细泥相隔,白灰地面除灶址周边破损较多外,其它位置保存较好,特别是靠近内壁周边,向上与白灰墙裙相接。可见,白灰面墙裙与白灰地面系整体涂抹而成。

过道凸向前室F21,平面呈梯形,外窄内宽,宽1.1~2、进深1.7米,最外端还以平砌石墙加固南侧,将过道入口隔窄至0.7米宽,石墙平砌于一层厚45厘米的坚硬生土上,破坏严重,倒塌石块主要集中于过道外部,现存4~6层石块,间敷草拌泥,外壁有少许白灰面,但与F20室内白灰面相比显得非常稀薄散漫。过道最前端有一横向土棱将前后室隔开,土棱以草拌泥堆筑,残高8、厚10、宽80厘米,应为门槛类设施。解剖发现,过道是在生土壁面上再用草拌泥涂筑而成的,内壁和地面上均敷白灰面,与主室白灰面自然相连,同时涂抹。

灶址位于主室地面正中,平面呈圆角方形,南北长1、东西宽0.9米,建修初为一灶坑,白灰抹至灶坑边又向下涂抹灶坑坑壁的现象说明,灶坑在涂抹白灰地面和墙裙前,即已设计修造,灶坑底面平整坚实,呈青灰色,下为红烧土。灶坑现被红烧土填满形成灶面,略高于周围白灰地面,坚硬平整,中间为灰白色,四周呈青黑色。灶址前部(靠近过道)中间发现“小坑”1个,打破灶址,圆筒状、圜底,直径35、深约50厘米。此类小坑在寨峁梁房址内多有发现,均位于后室灶址前部,打破灶址,应为安放圜底瓮一类炊具所用,本文暂称其为“附灶坑”。F20附灶坑口部以土填实,填至与灶面齐平,坑内发现完整的喇叭圆肩罐1个,罐口以1个小鼓腹罐密封(图七),鼓腹罐底朝上,全部没入圆肩罐口沿内,圆肩罐肩部正好抵实小坑坑壁(图八),两罐皆空。灶址前为过道,灶址向前延伸的红烧土和青灰色白灰地面说明,生火起灶时,火苗冲向过道。附灶坑内圆肩罐的口沿上未发现覆土封盖现象,亦未见火烧痕迹,可见该喇叭口圆肩罐埋入后,F20灶址当未再使用过。

图五 寨峁梁遗址F20-F21、F22-F23(上为东)

图六 寨峁梁遗址F20-F21全景(三维效果图)

F20东北角和西南角各有灰坑1个,当为室内储藏坑(见灰坑介绍)。

柱洞仅见1处,位于灶址后部东南侧,圆形、筒状、圜底,口径23、深20厘米,内壁先涂抹一层草拌泥后,底部再均匀铺垫碎陶片。

F21为前室,原应为长方形,前部现被坡坎挖毁,南北宽4.2、东西残长3.2米,后部经过道与F20相通,室内地面系在生土上直接踩踏形成,门槛外嵌入5块砂岩石板作为出入通道,与地面齐平,石板边缘未见加工现象,但依形状对拼的现象明显。

F21东北角及东墙处各发现用火遗迹1处,东北角用火遗迹破坏严重,现仅见烧土的分布范围,黑色烧结面略呈曲尺形分布于F21东北角,生土墙壁底部被烧红,附近地面也发现红烧土痕迹,红烧土呈黑红色,但未烧结。结合寨峁梁其它房址的发现,该用火遗迹原应为一处贴近生土墙壁搭建的石板灶。东墙处的用火遗迹主体部分系掏挖于东墙内的“坑槽”,下部为一横掏入东墙的不规则形坑,底部平整,填土因多含草木灰,颜色灰白、质地疏松,且多木炭颗粒,填土上叠压较多碎陶片。坑的上部有两道平行竖槽,内壁烟炱很厚,外侧被烧至黑色或红色,应为壁灶,下部为灶坑,上接通往室外的烟囱(烟道),因多次使用,灶坑内有两层灶面,上层为红烧土面,下层为黑色烧结面。另外,灶坑下方还发现有一处不规则小坑,打破F21地面,掏挖随意,深浅不一,最深处位于壁灶正前方,深18厘米,填土含有大量草木灰,应为壁灶的出灰场地。

值得注意的是,除F21石板路面外,其余地面上发现了大量破碎陶片,有一些集中分布的陶片,为同一陶器的碎片,该现象同样见于北邻的F23地面上。F21与F23活动面连通,以短墙相隔,因两前室前部均被坡坎挖毁,短墙前部是否存在另一墙体形成小门连通两前室,已不得而知。另外,F21室外南侧约4米处还发现长方形灰坑K1(见灰坑介绍),应是F20-F21的室外储藏坑。

F22-F23(图九):位于F20-F21北侧,二者前室相通,亦为前后室相接的直线式联套结构,室内堆积与F20-F21类同。

F22为后室,平面呈凸字形,由圆角方形主室前接正梯形过道组成。主室宽3.4~3.5、进深2.8米,主室墙壁自下而上内收趋势明显,原应为窑洞式结构,窑顶及墙壁上部已坍塌。据坍塌严重、暴露生土的东壁观察,掏挖F22时,东侧生土壁上留有平行分布的竖向生土梁柱,现暴露5根,宽约10~15、凸出壁面约15厘米,间隔约80厘米(图一〇)。挖好生土梁柱后,其间填敷草拌泥。民俗材料表明,这种做法能使草拌泥与生土壁面形成榫卯式的“咬合力”,贴合紧密,不易脱离。草拌泥将生土梁柱完全覆盖后,将表面刮抹平整,再涂白灰面,形成白灰墙裙,草拌泥与白灰墙裙间仍隔以深黑色细泥。除东壁坍塌严重外,其它三面白灰墙裙保存较好,高1~1.2米。白灰地面保存较好,与墙裙相接,平整美观。

过道为梯形,进深1.6、宽1.6~2.4米,内壁及地面亦以白灰涂抹。

灶址位于F22地面正中,现为白灰地面上的灶面,圆角方形,南北长1.3、东西宽1.2米,中央被烧裂,底部红烧土明显,四周为一圈宽13厘米的黑色条带状装饰圈围灶面,朝向门道方向有一道青灰色烧痕,长约70、宽约40厘米。另外,同F20的发现类似,灶面前部偏南也有附灶坑,口径50、深45厘米,打破灶址,圆筒状、圜底,坑壁上的竖向挖掘痕迹明显,内填灰白色草木灰,出土有一些陶、石、骨器。

图七 寨峁梁遗址F20附灶坑及陶器出土情况(由西向东摄)

图八 寨峁梁遗址F20附灶坑及陶器出土情况

图九 寨峁梁遗址F22-F23发掘情况(三维效果图)

图一〇 寨峁梁遗址F22东壁上的生土梁柱

柱洞位于灶址东南角,发现1个,圆形、筒状、圜底,内壁先涂抹一层草拌泥后,底部再均匀铺垫碎陶片。口径24、深20厘米。

与F20情况相似,F22门道外的生土墙壁外也有包砌石墙的现象,厚66~86厘米,现坍塌严重,门道处可见较多倒塌的石块堆积,夹杂草拌泥块。

F23系前室,前部被坡坎挖毁,南北宽4.2~4.3、东西残长2.3~3.9米,后部与F22相连,中以门槛间隔,地面系直接在生土上踩踏形成,踩踏痕迹明显,靠近F22门道处有一块以碎小陶片铺设的地面,向南与F21地面相连,相连处还有一块平整石板铺砌的路面。F23地面上发现大量陶片,这些陶片多为陶器破碎后的“原地弃置”(图一一),与其南侧F21地面上的陶片分布情况一致。

F20-F21和F22-F23虽相对独立,均为前后室相接的直线式联套结构,但又紧密联系,前室F21、F23仅隔一短墙,地面相连,地面上的陶片分布情况类似,这4座(两组)房址共同构成了寨峁梁聚落内一处重要的“居住单元”。

3.灰坑

2014年发掘的灰坑绝大多数为圆形,共10座,还发现1例方形。这些灰坑与房址关系密切,圆形灰坑均位于房址后室内,方形灰坑在室外不远处,结合遗迹遗物现象分析,这些灰坑应为房址的储藏坑。举例介绍如下:

图一一 寨峁梁遗址F23地面上的破碎陶器

H1 位于F20东北角,圆形,筒状,底略圜,口径48、深54厘米。开口F20室内倒塌堆积下,打破房址北壁、白灰地面及生土,填土多混白灰面残渣,土质疏松,土色灰黄,出土有陶片、石块等。

H4 位于F20西南角,圆形,筒状,平底,底略小,口径48、深50厘米。开口F20室内倒塌堆积下,打破白灰地面及生土,填土多混白灰面残渣,土质疏松,土色灰黄,不见出土遗物。

K1(图一二、一三) 位于F21外南侧4米处,开口表土层下,开口距地表深约10厘米,打破生土。平面呈规整的东西向长方形,四壁陡直,底部平整,长195、宽150厘米,因被坡坎破坏,东深西浅,坑深20~81厘米。坑底东北角发现小坑1处,圆形、筒状、圜底,口径35、深40厘米,坑壁上可观察到竖向挖掘痕迹,内填黄色沙土,土质疏松,夹杂少量炭粒。该小坑应为K1的柱洞。

K1内堆积可分为两层:①为发灰的黄沙土,厚10~58厘米,土质疏松,夹杂石块、兽骨和红烧土块,出土兽骨大都被火烧过,该层出土大量陶片;②为黄色沙土,土质紧实,夹杂少量炭粒和零星陶片,厚12~22厘米。值得注意的是,K1②层以上坑壁的东南角和西北角有黑色烟炱,炱层较薄。另外,K1①层内出土的一些陶片可与F21出土的陶片拼对,系同一陶器残片。

图一二 寨峁梁遗址K1平、剖面图

图一三 寨峁梁遗址K1(上为东)

二、遗物

寨峁梁遗址发现的遗物主要出自房址,特别集中于前室地面,后室和储藏坑较之略少。主要器物质地包括陶器、石器、骨器等,就其功能而言包括了日用生活器具、生产工具、武器、装饰品等几类。现选取部分标本介绍如下:

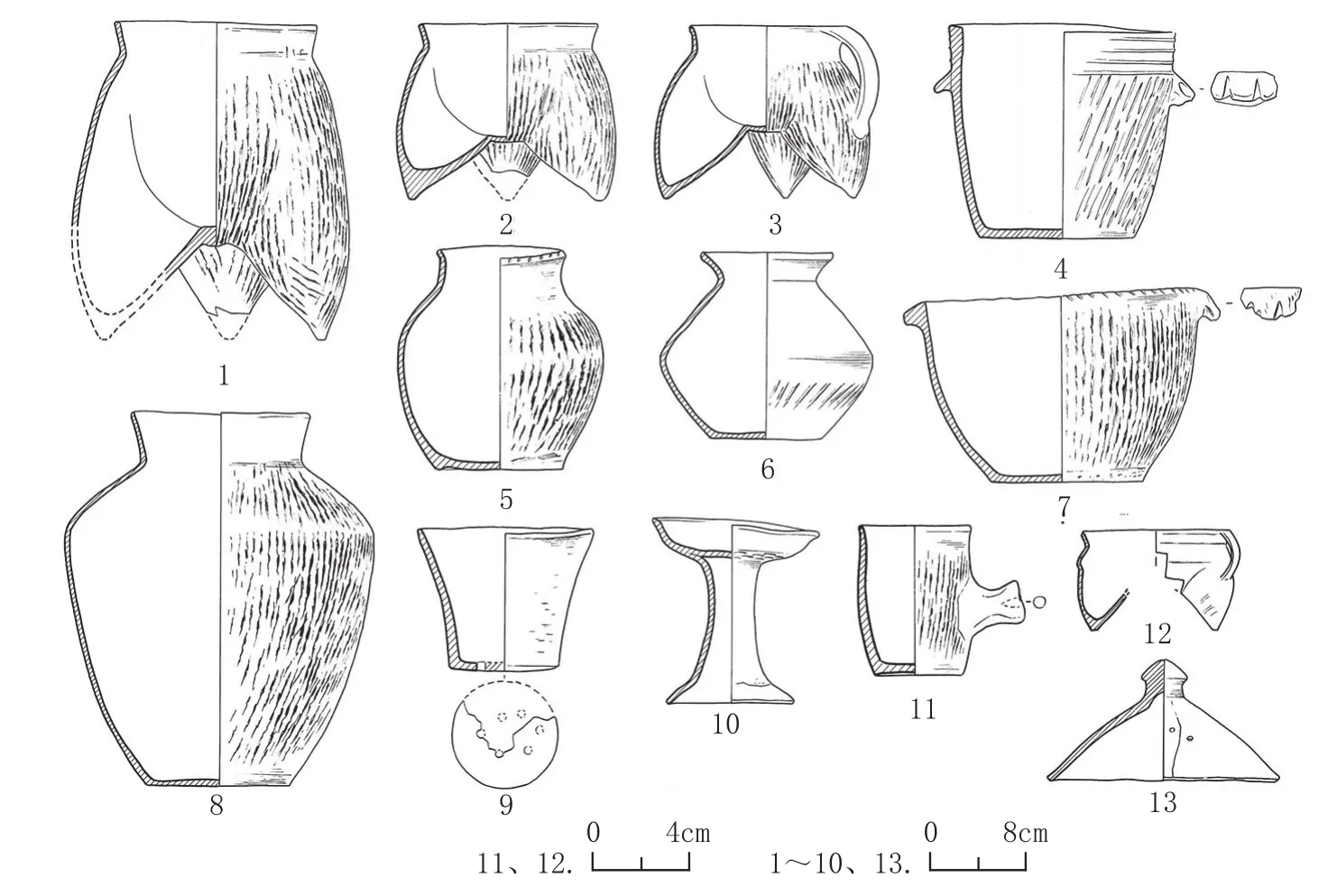

(一)陶器

寨峁梁遗址出土陶器丰富,以灰陶占绝对优势,有很少量灰皮红褐陶、灰褐陶和红陶,还发现个别彩陶;陶质夹砂多于泥质;纹饰以篮纹和绳纹为大宗,素面抹光次之,还有少量方格纹、刻划纹、附加堆纹等。器形有鬲、罐、瓮、豆、盆、杯、甑、器盖、小斝等,以双鋬鬲、单把鬲、圜底瓮、敛口瓮、细柄豆、喇叭口圆(折)肩罐、直口鼓肩罐、筒形罐、高领罐、双鋬深腹盆、斗笠形器盖为主要器形组合。典型标本介绍如下:

鬲 可分为双鋬鬲、单把鬲和无鋬无把鬲三种,其中双鋬鬲数量最多,器形较大,胎体厚重,多饰绳纹;单把鬲次之,器形较小,胎体较薄,器表饰篮纹和绳纹者均有;无鋬无把鬲系前两种形态无双鋬或单把的简化形式。

双鋬鬲 标本F29︰3,可复原,夹砂灰褐陶。直口,方唇稍外撇,三足足尖内聚,腹外鼓明显,裆部分开较宽、略下垂;口沿下有两个对称的鋬手,一个位于裆部以上的两腿中间,另一个对称安置于鬲足上部中央;口沿与器身粘接痕迹明显,足尖旋扭而成,尖内未见泥芯;口沿外壁素面,以下通体饰斜向绳纹,纹饰较细密、印痕较深;一足内侧下部有明显的黑色烟炱。口径25.6、通高43.2厘米(图一四,9)。

单把鬲 标本K1︰17,可复原。夹砂灰陶,直口圆唇稍外撇,三足外撇,裆部分开较宽、略下弧;口沿一侧有一宽带状把手,上端贴附于口沿,下端贴附于一足中部,表饰竖向绳纹,印痕较浅;口沿与器身粘接痕迹明显,足尖旋扭而成,一足尖内可见圆球状泥芯;口沿外壁素面,以下通体饰竖向绳纹。口径13.8、通高15厘米(图一五,3)。

无鋬无把鬲 标本F7︰1,可复原。夹砂灰陶,直口圆唇稍外斜,三足稍外撇,裆部分开,呈瘤状下凸;口沿与器身粘接痕迹明显,足尖内不见旋扭痕迹,亦未见泥芯,足底部抹平;口沿外壁素面,以下通体饰竖向绳纹。口径18、通高28.1厘米(图一五,1)。

无鋬无把鬲 标本F51︰2,可复原。夹砂灰陶,直口方唇稍外斜,三足外撇,裆部分开较宽,略下弧;口沿与器身粘接痕迹明显,足尖旋扭而成,足尖内填泥芯,足底抹平;口沿外壁素面,上可见慢轮修整的痕迹,以下通体饰竖向绳纹。口径15.6、通高15.2厘米(图一五,2)。

罐 根据器形可分为喇叭口圆肩罐、喇叭口鼓腹罐、直口鼓肩罐、筒形罐等。

喇叭口圆肩罐 标本F20︰20,完整,泥质灰褐陶。小喇叭口,圆唇,短竖颈,圆鼓肩,肩部有明显折楞,斜直腹,平底。器身不甚规整,口沿及肩部略向一侧稍斜;口部与底部均与器身粘接,内外壁抹泥痕迹明显;口沿外壁素面抹光,以下通体饰斜向篮纹,印痕较深;口 径 11.5、 肩 宽 33、底径15、通高48厘米(图一四,4)。标本F21︰7,可复原,泥质红褐陶。小喇叭口,圆唇,唇边有均匀分布的花边形装饰,短竖颈,圆鼓肩,平底。口沿稍有变形,两侧肩部不对称,其中一侧下沉倾斜;口部素面,以下通体饰横向篮纹,纹饰较粗,印痕明显;器身一侧有烟炱痕迹。口径12.8、底径14.8、通高39.6厘米(图一四,6)。

喇叭口鼓腹罐 标本F21︰6,可复原。泥质灰陶,喇叭口,尖圆唇外叠,鼓腹,下腹部斜直内收,大平底;底部与器身粘接,外壁抹泥痕迹明显;口沿及上腹部素面抹光,下腹部饰篮纹,底部素面。口径11.4、底径9.6、通高16.2厘米(图一五,6)。

直口鼓肩罐 标本F21︰10,夹砂灰陶,可复原。直口圆唇外斜,圆鼓肩,平底,口沿外壁拍印较浅的横向篮纹,以下器表通饰竖向绳纹,纹饰较细密,印痕较深;器底系与器身粘接,内外壁抹泥痕迹明显,器底外部拍印篮纹,肩部以下有局部烟炱。口径16、肩宽27.6、底径12.8、通高32.8厘米(图一五,8)。标本F21︰17,可复原。夹砂灰陶。直口外撇,圆唇,唇边有均匀分布的花边形装饰,短竖颈,圆肩,斜腹内收,平底;器形不规整,腹部向一侧偏斜;底部系与器身粘接,内外壁抹泥痕迹明显;口沿处素面,其余通体饰竖向绳纹。口径10、腹径16、底径10、通高17.6厘米(图一五,5)。

图一五 出土陶器

筒形罐 标本F21︰11,可复原,泥质灰陶。直口尖圆唇,口沿外附加泥条一周,较器身略厚,下腹稍内收,平底;口部椭圆,器身较扁,底部较圆;器身一侧中央有鸡冠状鋬手,鋬手右侧附近有四个小圆孔,分三排,上下各一个圆孔,中间两个圆孔,位置相近,单面钻孔,可能为器身损坏后焗补痕迹;底部与器身粘接,内外壁抹泥痕迹明显;口沿素面,以下通体饰横向篮纹,底部内壁饰篮纹。口径26~30.8、底径17.6、通高35.2厘米(图一四,5)。标本F23︰8,夹细砂灰陶,可复原。直口,方唇,通体饰横向篮纹,口沿部位纹饰细密,以下粗疏;器底系与器身粘接,内外壁抹泥痕迹明显,器底内壁饰拍印篮纹。口径30.5、底径17、通高35.2厘米(图一四,7)。

甑 标本F21︰14,可复原,夹砂灰褐陶。直口方唇稍内敛,腹部斜收,钝尖底,底部有均匀分布的圆孔,系烧制前穿透;口沿外壁拍印较浅的横向篮纹,以下器表拍印斜向篮纹,纹饰较浅,底部素面。口径26、通高 45厘米(图一四,3)。标本K1︰21,可复原。夹砂灰陶,敞口尖圆唇,直腹,平底,底部有烧制前穿透的圆孔;通体素面抹光。口径14、底径8.8、通高11.4厘米(图一五,9)。

瓮 根据器形可分为敛口瓮和圜底瓮。

敛口瓮 标本F21︰16,可复原,泥质灰陶。敛口,方唇,圆鼓肩,斜直腹,平底,底部与器身粘接,内外壁抹泥痕迹明显;器表通体抹光,肩部以下饰两周戳印而成的平行画幅,以三道平行凹弦纹分隔,上幅为波折纹加垂三角纹,系以扁细的锥状物戳印,下幅为单独垂三角纹,戳印工具分两种,一为实心的细棒状物,一为空心的细管状;上述纹饰以下有一圈凹弦纹,其下为斜向篮纹,纹饰浅疏。口径18、肩宽42、底径20、通高44厘米(图一四,10)。标本F21-K1︰19,可复原,泥质灰陶。敛口,方唇,圆鼓肩,斜直腹,平底,底部与器身粘接,内外壁抹泥痕迹明显;口沿处有小圆孔,系烧制前穿透,两两相近,呈四组对称均匀分布;器表上部抹光,以下饰斜向篮纹,纹饰细密,印痕较深;器身一侧上部可见明显的烟炱痕迹。口径18、肩宽40、底径19.6、通高39.2厘米(图一四,8)。

圜底瓮 标本F21︰12,可复原,泥质灰陶。直口方唇,沿内斜并加厚,唇边饰纵向篮纹,纹饰浅疏,直腹,圜底,下腹与底部相接处有明显折楞,折楞处贴附一周泥条,泥条上压印一周竖向短绳纹,纹饰细密;口部以下通体饰横向篮纹;口沿及底部系与器身粘接,内外壁抹泥痕迹明显,底部内侧旋扭痕迹明显。口径43.2、通高64.8厘米(图一四,1)。标本F24︰4,可复原,泥质灰褐陶。直口,口部不规整稍有变形,方唇,直腹,圜底;口沿下部器身一侧有明显的烧流现象,呈青灰色;口部饰横向篮纹,口部以下通体饰拍印的斜向篮纹,纹饰浅疏,器底饰横向篮纹;口沿系与器身粘接,内外壁抹泥痕迹明显,底部旋扭痕迹明显。口径44.8、通高65.2厘米(图一四,2)。

图一六 出土陶器、骨器

盆 标本F24︰5,可复原,泥质灰陶。直口,方唇,直腹,下腹稍内收,平底;口沿下部两侧有对称的鸡冠状鋬手,鋬手上有两道很深的纵向印痕,底部系与器身粘接,内外壁抹泥痕迹明显;口沿外壁隐约可见粗疏的横向篮纹,以下通体饰竖向篮纹,纹饰印痕较浅。口径19.6、底径13.2、通高18.5厘米(图一五,4)。标本F10︰10,可复原,夹砂灰陶。直口,方唇,唇边压印短斜绳纹,直腹,下腹内收,平底;口沿两侧有对称的鸡冠状鋬手,鋬手上有两道很深的纵向压痕,底部系与器身粘接,内外壁抹泥痕迹明显。通体饰竖向绳纹,底部素面;口径24、底径13.6、通高16.2厘米(图一五,7)。

斝 标本F23︰7,器形较小,泥质灰陶,直口,圆唇外叠,鼓腹,残存一足,器耳贴敷于足上和口沿一侧;器表素面抹光。复原口径10、残高6.8厘米(图一五,12)。

器盖 标本K1︰1,可复原,泥质灰陶,盖口外敞,尖圆唇,整体呈斗笠状;器表素面抹光;捉手为圆锥状,系与器身粘接,粘接痕迹明显;器盖顶部系旋扭而成,内壁可见抹泥痕迹。口径22.2、通高10.6厘米(图一五,13)。

豆 标本F7︰4,可复原,泥质灰陶,侈口,尖圆唇,浅腹,倒喇叭形高座,豆柄较细,豆柄空心;豆盘外侧饰横向篮纹,豆座素面抹光,其上可见纵向的抹制痕迹;豆盘系与豆座粘接,粘接痕迹明显;豆座底部外贴敷一圈泥片,唇边外侧也有贴附装饰。通高15.7厘米(图一五,10)。

杯 标本F21︰15,可复原,器形较小。夹砂灰陶,直口,直腹,平底,口沿处素面,其余地方通饰竖向绳纹,底部素面,表面粗糙;器身一侧有一把手,把手系贴敷于器身之上,形似兽足,其上刻划出动物的脚趾形状,足底部中央有一小洞,系烧制前用圆棒状硬物戳入形成。口径7.8、底径6.2、通高10.4厘米(图一五,11)。

纺轮 标本F22︰2,泥质红陶,烧制。圆饼形,中间有一圆孔,系烧制前穿透,器身周缘略有残损。直径6.3、孔径1.2、厚1.1厘米(图一六,1)。标本F22︰3,泥质红褐陶,烧制。馒头形,中间有一圆孔,系烧制前穿透,素面。器身周缘有多处缺豁,底面有一处长条形凹痕,凹痕内可见纵横交错的细线,系烧制前形成。顶面直径6.7、孔径1.3、厚1.7厘米(图一六,2)。

陶刀 标本F13①︰16,由废陶片改制而成,泥质灰褐陶,器表保留斜向篮纹。器体呈长方形,背部平直,未经磨制;两侧各有一对称的凹豁,系捆绑使用痕迹;刃部双面磨制,横直刃,刃部有一处崩残的疤痕。长9.3、宽5.4、厚0.7厘米(图一六,5)。

陶环 标本F6③︰3,残,泥质灰陶。器表磨光,边缘略薄,内侧圆弧。环宽1.2、内侧厚0.6厘米(图一六,4)。

圆陶片 标本F6︰2,泥质灰陶,系用废陶片磨制而成。周缘磨制修理成圆形,表面保留篮纹。直径4.3、厚0.8厘米(图一六,3)。

图一七 出土石器

(二)石器

出土石器数量不多,但类型较为丰富,主要包括石斧、石刀、石锛、石楔、石凿、石锄、石盖、石环、砺石等。此外,还有一些细石器,以压剥成形的石镞最具代表性。

石斧 标本K1︰25,通体磨光,整体呈梯形,刃部较器身略宽,横断面呈圆角方形。刃部双面磨制,刃部圆钝,因长时间使用平整光滑。长8.4、顶宽3.9、刃宽4.8、厚3厘米(图一七,1)。标本K1︰24,通体磨光,整体呈梯型,刃部较器身宽,顶部圆弧,横断面呈圆角方形。刃部双面磨制,斜直刃,因长时间使用平整光滑。长12.5、顶宽2.4、刃宽5.7、厚3.3厘米(图一七,2)。

石刀 可分为长方形和半月形两种。

长方形石刀 标本F21︰23,完整,砂岩质石片,器身扁薄,整体呈长方形。刃部稍磨,其余三边打琢修整。平直背,横直刃,刃部双面磨制。残长6.1、宽 4.7、厚 0.4 厘米(图一七,4)。标本F42︰5,砂岩质,通体磨光。器身扁薄,整体呈长方形。平直背,背部有两处残痕,两侧磨制平整;刃部双面磨制,横直刃;器身中央有一对钻的圆孔。长11、宽5.2、厚0.5厘米(图一八,3)。

半月形石刀 标本F42︰4,砂岩质,通体磨光。器身扁薄,背部圆弧边,整体呈半月形。器背磨制,背部有多处残痕;刃部双面磨制,略圆弧刃,刃部有多处崩残的疤痕;器身中央略近刃部有一对钻的圆孔。长11.2、宽5.5、厚0.4厘米(图一八,2)。

石锛 标本F22︰6,通体磨光,器身扁平,刃部与顶部宽度相等,整体呈方形,横断面呈长方形。顶部窄平,一角有残痕;单面平直刃,刃部有多处崩残疤痕。长4.5、宽3.9、厚0.8厘米(图一七,6)。

石楔 标本F22︰5,通体磨光。器身扁薄,器体较小,整体呈长方形,器背有多处打击产生的残痕。刃部双面磨制,有崩残的痕迹。长5.6、宽3.1、厚0.9厘米(图一七,3)。

石凿 标本F1︰8,出土于东南角活动面上。青石质。通体磨光,器表有多处残痕。整体呈顶宽刃窄的倒梯形。平顶,顶部可见多处敲击留下的残痕。刃部双面磨制,平直刃,刃部锋利。长7.1、顶宽2.2、刃宽1.2、厚1.1厘米(图一七,5)。

石锄 标本F1︰3,稍残,砂岩质,器形厚重,整体呈亚腰形,器表略加磨制,器身周边打制修理痕迹明显。顶部较窄,器身中央有两处对称的半月形凹陷,为捆绑使用痕迹;刃部与器身宽度相等,横直刃,两面打制而成,刃部一面残损。长17、宽 10.1、厚 2 厘米(图一八,1)。

图一八 出土石器

石盖 标本F23︰9,砂岩质,通体磨制,器体扁平,圆形。直径9.4厘、厚1.5厘米(图一八,5)。

石环 标本F54︰3,残段,砂岩质。器形较为厚重,器表磨制,环内外侧边缘均打制修整。环宽4.2、厚0.8厘米(图一八,6)。

砺石 标本F42︰1,砺石,残,砂岩质,系有两块拼对复原。整体呈不规则方形,表面粗糙,边缘残损,近残损一侧可见三道纵向浅凹槽,其中中间一道凹槽最深。长13.5、宽12、厚3.8厘米(图一八,4)。

细石镞 标本F20︰3,燧石质,黑色,不透明。整体呈三角形,底端平直,两长边略弧。两侧刃部均交互加工,底端单面修整,刃缘锋利,锐尖。长1.9、宽1.2、厚0.2厘米(图一八,7)。标本F20︰4,燧石质,红色,不透明。整体呈三角形,底端平直,两长边圆弧。两侧刃部单向加工,刃缘锋利,锐尖。长1.8、宽1.1、厚0.2厘米(图一八,8)。

(三)骨器

出土骨器数量较少,主要包括骨锥、骨针、骨镞、骨笄、骨铲等。

骨锥 标本F24︰8,系动物肢骨制成,将骨腔前端劈裂形成锐尖,稍加磨制,顶端保留完整关节。锥体细长,锥尖长度占锥体三分之一。长15.4厘米(图一六,9)。

骨针 标本F1︰15,通体磨光。体细长,尾部稍残,仅存半个针孔。器身自然略曲。残长6厘米(图一六,7)。

骨镞 标本F48︰4,镞身呈三角形,尖端残缺,横剖面呈菱形;长铤,铤端磨制呈锥尖状,剖面呈椭圆形。镞身残长1.3厘米,铤长3.2厘米(图一六,6)。

骨笄 标本F60︰8,通体磨光,器身细长稍弯曲,一面平整,一面留有凹槽,体扁平,一端有椎尖,另一端略宽。长14.4厘米(图一六,8)。

骨铲 标本F22︰1,尾端残。系将动物长骨对半劈裂磨制而成,劈裂面保留骨壁,可见蜂窝状骨质;首端磨制成圆弧刃,刃部长期使用,略有残损。残长25.6厘米(图一六,10)。

三、结语

1.与寨峁梁相似的考古学遗存主要有陕西佳县石摞摞山龙山早期遗存[2];山西汾阳杏花村H118[3]、定襄青石H22[4]、岢岚乔家湾F14[5]等单位以及河曲坪头遗址[6]为代表的龙山时期遗存;内蒙古凉城老虎山、西白玉、园子沟、大庙坡[7]等遗址为代表的“老虎山文化”[8]。上述遗存的相对年代一般被认为是河套地区龙山时代晚期偏早阶段,结合自身的测年结果,我们认为榆林寨峁梁遗址的主体内涵应为距今4200~4300年[9]左右的河套地区龙山时期考古学遗存。

2.寨峁梁房址发掘所揭示的诸多迹象,如:窑洞壁面上的生土梁柱、后室“门洞”和灶址后部一侧的柱洞、后室灶面和灶坑结合的灶址及火焰方向、前室壁灶等,对深入理解并复原龙山时代河套地区先民的居址营建和使用提供了可资探讨的基础材料。另外,后室灶址干净而前室灶址多灰多碳、陶器多发现于前室、陶器碎片分布位置等细节也是讨论寨峁梁城址废弃时间和原因重要依据。

3.寨峁梁房址发现的另外一些迹象,如:两组房址的前室相通、较大房址内的室内储藏坑、大型房址设有室外储藏坑等,对于探讨当时的家庭规模、家族观念、社会关系等具有重要意义。

4.就聚落结构而言,寨峁梁遗址揭露的109座(组)房址中仅见两组打破关系,说明聚落内房址布局是有规划的,且聚落本身存续时间集中,或许代表了石峁遗址“下属”的一个小型村落。就其年代来看,寨峁梁石城处于石峁城址“一枝独大”的前夜,是以石峁为中心北方地区政体中心孕育发展的前奏。这种中小型石城聚落数量的快速膨胀,恰是促成龙山晚期社会财富集中、社会组织复杂化并最终形成早期王国的内因。

5.神木石峁遗址的考古发掘与研究为近年来中华文明探源工程重要的考古工作之一,寨峁梁遗址的发掘正是在石峁遗址发掘研究的整体框架和课题设计下开展的。寨峁梁遗址是迄今陕西和山西北部揭露最为完整的史前石城聚落,与内蒙古中南部的老虎山遗址等史前石城聚落共同勾勒出河套地区龙山时代一般石城聚落的基本轮廓,为讨论河套地区以石峁为中心龙山时代石城聚落和社会结构提供了重要支撑。若以石峁城址作为黄土高原北部早期国家出现的标志,则寨峁梁遗址发掘无疑会在很大程度上加深对该区域社会复杂化进程的理解。

领 队:孙周勇

发掘整理:邵 晶 赵向辉 杨国旗

唐博豪 卫 雪 徐 舸

康宁武 郝志国

执 笔:孙周勇 邵 晶 康宁武

郝志国 戴 峰

[1]国家文物局主编.中国文物地图集·陕西分册[M].西安:西安地图出版社,1998.

[2]陕西省考古研究院.陕西佳县石摞摞山遗址龙山遗存发掘简报[J].考古与文物,2016(4).

[3]国家文物局,山西省考古研究所,吉林大学考古学系.晋中考古[C]//杏花村.北京:文物出版社,1999.

[4]山西省考古研究所,忻州市文物管理处.忻阜高速公路考古发掘报告[C]//定襄青石遗址发掘报告.上海:上海古籍出版社,2012.

[5]王晓毅.山西岢岚县乔家湾遗址龙山文化晚期遗址[J].考古,2011(9).

[6]山西大学历史文化学院考古系,山西省考古研究所,忻州市文物管理处.山西河曲县坪头遗址新石器时代房址发掘简报[J].考古,2014(10).

[7]内蒙古文物考古研究所.老虎山文化遗址发掘报告集[C]//岱海考古(一).北京:科学出版社,2000.

[8]韩建业.中国北方地区新石器文化研究[M].北京:文物出版社,2003.

[9]测年工作由中国科技大学科技考古实验室承担并提供测年结果,谨表谢忱!