铜绿假单胞菌氨基糖苷类抗生素耐药基因检测

2018-07-04张伦军郑照军徐元宏

张 凡,郭 普,张伦军 ,郑 晶,郑照军,徐元宏

铜绿假单胞菌是一种医院感染常见的条件致病菌。2015年全国细菌耐药监测网(china antimicrobial resistance surveillance system,CARSS)监测报告显示:临床分离菌中铜绿假单胞菌在革兰阴性杆菌排第三位,在非发酵菌中位居第一[1]。氨基糖苷类抗生素常作为治疗革兰阴性杆菌及其耐药菌感染重要的治疗药物[2]。但随着该类药物在临床的应用,铜绿假单胞菌对其耐药性有所上升[3],其耐药机制中AMEs和16S rRNA甲基化酶是介导氨基糖苷类抗生素高度耐药的主要原因[4]。为探讨铜绿假单胞氨基糖苷类抗生素耐药机制以及是否存在16 S rRNA甲基化酶基因,该研究收集分离的对氨基糖苷类抗生素耐药的菌株,检测分析5个16S rRNA甲基化酶基因和16个AMEs基因,现将结果报道如下。

1 材料与方法

1.1受试菌株收集2016年1~12月蚌埠医学院第一附属医院临床分离的铜绿假单胞菌248株,选取其中54株氨基糖类抗生素耐药菌株(剔除重复菌株)。

1.2主要仪器及试剂VITEK-2compact全自动细菌鉴定药敏仪及配套鉴定药敏卡(法国梅里埃公司);PCR扩增仪(法国 BIOER公司);电泳仪及凝胶成像系统(美国Bio-Rad公司);药敏纸片及MH琼脂(英国OXOID公司)。

1.3菌株鉴定和药敏试验用VITEK 2 COMPECT全自动鉴定药敏分析仪及其配套的鉴定药敏卡对菌株进行鉴定和药敏实验,同时用K-B法复核药敏结果,根据2016版CLSI标准判读药敏结果。

1.4耐药基因PCR扩增和序列分析

1.4.1PCR引物 21种引物设计根据GenBank收录的AMEs基因和甲基化酶基因序列,参照文献[5],由上海生物工程服务有限公司合成,见表1。

1.4.2氨基糖苷类耐药基因的检测 PCR反应体系和扩增参数为:50 μl反应体系:上下游引物各1 μl,Ex Taq酶0.5 μl、10×Buffer 5 μl、dNTP 4 μl、模板DNA 2 μl、 dd H2O 36.5 μl。PCR扩增参数为:95 ℃预变性5 min,95 ℃变性30 s,退火30 s(退火温度见表1),72 ℃延伸40 s ,30~45个循环;72 ℃保温 10 min。将所得PCR扩增产物进行琼脂糖凝胶电泳分析:Gelred染色剂,1%~1.5%琼脂糖凝胶,电压102 V,时间30~40 min。紫外凝胶成像系统观察结果。阴性对照为重蒸馏水,阳性对照菌株由安徽医科大学第一附属医院检验科惠赠。然后将阳性基因扩增产物送至上海生物工程服务有限公司测序,测序结果进行Blast比对。

1.5质控菌株大肠埃希菌 ATCC25922、铜绿假单胞菌 ATCC27853购自国家卫生和计划生育委员会临检中心。

表1 各耐药基因PCR引物序列、产物长度和退火温度

表2 54株铜绿假单胞菌氨基糖苷类抗生素耐药基因阳性率

2 结果

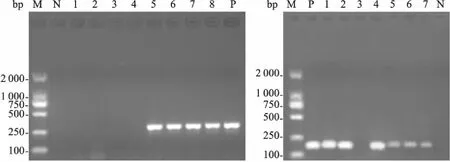

2.1氨基糖苷类抗生素耐药基因检测结果54例耐药菌株共检出阳性耐药基因的有52例,检出率为96.3%(52/54),存在两种以上耐药基因的共45株,检出率为79.6%(43/54)。3种以上阳性的有27例,检出率为50.0%(27/54)。21个基因中,共有7种氨基糖苷类抗生素耐药基因检测阳性:ant(3″)-Ⅰ、aac(3)-Ⅱc、ant(4′)-Ⅰa、aac(6′)-Ⅰb和ant(2″)-Ⅰa,rmtB,armA。AMEs基因阳性的有51株,检出率为94.4%。包括5种AMEs基因,其检出率分别为ant(3″)-Ⅰ36株(66.7% ),aac(3)-Ⅱc 21株(38.9%),ant(4′)-Ⅰa 17株(31.5%),aac(6′)-Ⅰb17株(31.5%),ant(2″)-Ⅰa 9株16.6%;甲基化酶基因阳性的有28株,检出率为51.9%,包括rmtB 16株(29.6%)和armA16株(29.6%)。其余基因均未检出。见表2。部分菌株PCR扩增结果见图1。

2.2氨基糖苷类耐药基因序列分析结果所得阳性扩增产物测序结果测序结果与目的基因一致,经 BLAST 比对分析,与目的基因相同。部分测序峰图见图 2~3。

3 讨论

铜绿假单胞菌是引起医院感染的重要病原菌之一。国内外研究显示[1,6-8]:该菌是引起医院感染的第三或四位病原菌,在非发酵菌中位居第一。氨基糖苷类抗菌药物(aminoglycosides)包括由链霉菌或小单胞菌天然产生的链霉素、新霉素、庆大霉素等和人工半合成的阿米卡星、丁胺卡拉霉素等。氨基糖苷类抗菌30S 核糖体亚单位的 16S rRNA 解码区的A部位来抑制细菌蛋白质的合成。2015版抗菌药物临床应用指导原则[2]指出,氨基糖苷类药物对于肠杆菌细菌和铜绿假单胞菌等革兰阴性杆菌具有强大的抗菌活性。氨基糖苷类药物作为一线和联合用药被广泛用于败血症、肺炎和脑膜炎等由耐药菌所致的严重感染的治疗[9]。然而近年来,氨基糖苷类抗生素对铜绿假单胞菌耐药率也有所上升[10]。产生多重耐药菌株甚至泛耐药铜绿假单胞菌,导致临床用药及抗感染治疗非常困难。

图1 armA(A)和rmtB(B)基因型PCR扩增结果

图2 rmtB部分测序峰图

图3 aac(3)-Ⅱc部分测序峰图

铜绿假单胞菌对氨基糖苷类抗菌药物的耐药机制[11-13]有氨基糖苷修饰酶钝化作用、外膜通透降低、外排泵高表达、靶位突变或甲基化修饰和核开关调控等,其中最主要的是钝化作用。本研究共检出7种氨基糖苷类抗生素耐药基因:ant(3″)-Ⅰ、aac(3)-Ⅱc、ant(4′)-Ⅰa、aac(6′)-Ⅰb和ant(2″)-Ⅰa,rmtB,armA 。包括5种AMEs基因和2种16S rRNA甲基化酶基因。AMEs基因阳性的有51株,检出率为94.4%。5种AMEs基因,其检出率分别为ant(3″)-Ⅰ 36株(66.7%),aac(3)-Ⅱc 21株(38.9%),ant(4′)-Ⅰa 17株(31.5%),aac(6′)-Ⅰb17株(31.5%),ant(2″)-Ⅰa 9株16.6%。明德松 等[14]对我国铜绿假单胞菌耐氨基糖苷类基因分布的文献研究显示我国不同地域AMEs基因有差别。淮河以北地区 AMEs 基因aac(3′)-Ⅰ、aac(3′)-Ⅱ、aac(6′)-Ⅰ、ant(2″)-Ⅰ的检出率普遍高于淮河以南地区。AMEs 基因淮河以北主要为ant(2″)-Ⅰ、aac(3′)-Ⅱ、aac(6′)-Ⅱ,淮河以南主要是aac(6′)-Ⅱ、ant(2″)-Ⅰ、aac(3″)-Ⅰ。本次研究显示的阳性基因与上文研究结果不完全相同,我院地处江淮之间,出现未提及基因ant(4′)-Ⅰa,检出17株,检出率31.5%,进一步证实了铜绿假单胞菌多为多重耐药菌株且易变异的特点。这可能由于不同地区不同抗生素的运用而导致细菌产生不同的耐药性。本次研究AMEs阳性基因检出率高达94.4%,并大量出现一株细菌产生多种耐药基因的情况,说明氨基糖苷类抗生素的大量应用使铜绿假单胞菌产生的多种钝化酶,其多重耐药性与之有密切关系。

近年来研究[4,15]表明由质粒介导的16S rRNA甲基化酶基因,能产生对多种氨基糖苷类抗生素高水平耐药菌株。2003年日本学者首次报道:细菌一旦获得16S rRNA甲基化酶基因,将对所有氨基糖苷类抗生素的耐药[4]。该基因的出现对氨基糖苷类抗生素的应用产生了严重的影响[16]。本研究中54株铜绿假单胞菌中甲基化酶基因阳性的有28株,51.9%,包括rmtB 16株(29.6%)和armA 16株(29.6%)。说明我院编码16S rRNA甲基化酶的基因主要是rmtB、armA,与我国报道的甲基化酶主要基因相同[14,17-18]。本次16S rRNA甲基化酶高阳性检出率显示:该基因是引起本地铜绿假单菌对氨基糖苷类药物耐药的重要原因之一,该耐药基因的出现说明合理使用氨基糖苷类抗生素亟待重视。另外54株耐药菌株中还有4株检测到同时携带rmtB 和armA基因,27株检测到除携带16S rRNA甲基化酶基因还携带AMEs基因,检出率为50.0%,提示铜绿假单胞菌可能携带多种耐药基因,共同导致我院铜绿假单胞菌氨基糖苷类抗生素耐药。

此外,54株耐药菌株中还有2株菌未检出常见的21种耐药基因,可能还存在其他的耐药机制,有待于进一步研究。

综上所述,我院临床分离的铜绿假单胞菌携带多种16S rRNA甲基化酶基因和AMEs基因,应密切监控其对氨基糖苷类抗生素的耐药性及其耐药机制,防止耐药株流行和播散,为临床合理选择抗菌药物提供可靠的实验室依据。

[1] 国家卫生计生委合理用药专家委员会,全国细菌耐药监测网.2015年全国细菌耐药监测报告[J].中国执业药师,2016,13(3):3-8.

[2] 孟现民,董 平,张永信.认真落实《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》[J].上海医药,2016,37(5):3-6,10.

[3] 李婷婷,韩冠英.某院铜绿假单胞菌耐药性与抗菌药物使用量的相关性分析[J].中国医院药学杂志,2016,36(19):1689-93.

[4] Yokoyama K, Doi Y, Yamane K, et al. Acquisition of 16S rRNA methylase gene inPseudomonasaeruginosa[J].Lancet, 2003, 362 (9399) :1888-93.

[5] Nie L,Lv Y,Yuan M,et al.Genetic basis of high level aminoglycoside resistance inAcinetobacterbaumanniifrom Beijing, China[J].Acta Pharm Sin B, 2014,4(4):295-300.

[6] 卞婷婷,刘艳艳,叶 英,等.安徽地区铜绿假单胞菌耐药性分析及泛耐药菌体外联合药敏试验的研究.[J].安徽医科大学学报,2017,52(10):1536-9.

[7] 胡付品,郭 燕,朱德妹,等.2016年中国CHINET细菌耐药性监测[J].中国感染与化疗杂志,2017,17(5):481-91.

[8] Hu F P, Guo Y, Zhu D M, et al.Resistance trends among clinical isolates in China reported from CHINET surveillance of bacterial resistance,2005-2014[J].Clin Microbiol Infect,2016,22 Suppl 1:S9-14.

[9] 王明贵,Guan X,He L,等.广泛耐药革兰阴性菌感染的实验诊断、抗菌治疗及医院感染控制:中国专家共识[J].中国感染与化疗杂志,2017,17(1):82-92.

[10] Magiorakos A P, Srinivasan A, Carey R B, et al.Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrugresistant bacteria:an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance[J].Clin Microbiol Infect,2012,18(3):268-81.

[11] Zavascki A P, Carvalhaes C G, Picao R C, et al.Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa andAcinetobacterbaumannii:resistance mechanisms and implications for therapy[J].Expert Rev Anti Infect Ther,2010,8(1):71-93.

[12] Alvarez-ortega C,Wiegand I,Olivares J,et al.The intrinsic resistome ofPseudomonasaeruginosato β-lactams[J].Virulence,2011,2(2):144-6.

[13] Poole K.Aminoglycoside resistance inPseudomonasaeruginosa[J].Antimicrob Agents Chemother,2005,49 (2):479-87.

[14] 明德松,邓 勇.我国铜绿假单胞菌耐氨基糖苷类基因分布的文献研究[J].中国循证医学杂志2014,14(7):874-7.

[15] Doi Y,Yokoyama K,Yamane K,et al.Plasmid-mediated 16S rRNA methylase inSerratiamarcescensconferring high-level resistance to aminoglycosides [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2004,48 (2):491-6.

[16] Yamane K,Doi Y,Yokoyama K,et al.Genetic environments of the rmtA gene inPseudomonasaeruginosaclinical isolates[J].Antimicrob Agents Chemother, 2004, 48 (6) :2069-74.

[17] 彭敬红,侯彦强,谢多双,等.铜绿假单胞菌16S rRNA甲基化酶基因和氨基糖苷修饰酶基因的研究[J].检验医学,2015,30(6):613-6.

[18] 吴 琼,韩立中,孙景勇,等.氨基糖苷类耐药的肠杆菌科细菌16S rRNA甲基化酶基因研究[J].检验医学,2014,29(5):528-34.