试论述补结构“V+穿”的创新与演变

2018-07-03王连盛

王连盛

(1.上海外国语大学 国际文化交流学院,上海 200083;2.澳大利亚伍伦贡大学 语言中心,伍伦贡 2522)

一、引言

语言一直处于动态发展、不断构建的过程中,不断产生一些新兴修辞构式。在这些新兴修辞构式中,有些为句法结构的创新,有些则为在传统语法构式基础上的再发展。由于语言经济性的制约,语言中形式和语义的关系往往不是一对一的关系,而是一对多的关系。因而,新兴修辞构式便会与传统语法构式形成同构异义的关系。在现代汉语中述补结构“V+穿”就存在同构异义的现象,例如:

(1)歹徒看已威逼不成,竟残忍地用尖刀刺穿刘玲英的右眼。(《报刊精选》1994)

(2)…而商业行为本身有着商业行为的秘密,这里我不想、也不便赘述,因为捅穿了会殃及若干人。(《报刊精选》1994)

(3)我也想穿了,大不了就分。(六六《双面胶》)

上述例(1)~(3)中的“穿”,例(1)为具体结果义“透”,例(2)表示抽象结果义“使秘密显露”,例(3)呈现为“识破”的抽象结果义。可见,述补结构“V+穿”包含三种结构形式:第一种具体呈现为“刺穿、砸穿、钻穿、打穿”等,“穿”表示具体结果义“破、透”,记作穿1,整个结构记为“V+穿1”;第二种具体表现为“戳穿、捅穿、揭穿、拆穿”等,此时“穿”表示“使彻底显露”的抽象结果义,记为穿2,整个结构记作“V+穿2”;第三种具体展现为“说穿、看穿、讲穿、想穿”等,此时“穿”为抽象结果义“识破、透彻”义,为穿3,整个结构为“V+穿3”。三个结构式之间,为同构异义关系。

一切形义关系的特定结合体如词、短语、句子甚至篇章等都可被视为构式[1](P4),因此,述补结构“V+穿”的三种形式都为构式,加之它们之间的多义同构关系,共同构成“V+穿”构式群[2](P18)。构式群为原型范畴,由典型成员和非典型成员构成,其中典型成员为传统语法构式,而非典型成员则为新兴修辞构式或为介于二者之间的过渡构式。

二、“V+穿”构式群成员考察

根据对语法构式和修辞构式的界定[3](P13),二者主要的区别在于是否具有可推导性。语法构式为可以从其构成成分推导出构式义的构式,而修辞构式则为构式义不能或无法完全从其构成成分推导出的构式。而对述补构式可推导性的判定标准,可以从能否进入“因…而…”和述语与补语能够分开,独立充当两个小句的谓语两个方面进行分析。原因在于,一方面,“V+穿”作为动结式,其述语和补语之间存在因果关系,补语为述语所表示动词行为产生的结果;另一方面,既然语法构式的构式义可由其构件义推导获得,换句话说,构式义为其各构件意义之和,所以拆分出的小句意义之和必然与构式义相一致。在此基础上,我们对构式群“V+穿”三个成员的身份进行确定。

(一)“V+穿1”构式

构式“V+穿1”中“穿1”的意义为“破、透”,所搭配动词均为强动作性、强制性动词,具体呈现为手部动作类二价自主动词,如“打、捅、戳、砸”等,后均接具体名词作宾语。例如:

(4)武警消防支队特勤中队官兵携各种器材赶来,钻穿了便池周围的混凝土,敲破下水管,才使龚某红肿的手臂得以抽出。(新华社2003年6月份新闻报道)

(5)1985年除夕,3天3夜没下山的张树珍,终于和乡亲们一志打穿了隧洞。(《报刊精选》1994)

构式“V+穿1”可以进入“因...而...”结构式,以例(4)(5)中的“钻穿”、“打穿”:

钻穿:因钻而穿 打穿:因打而穿

并且,述补和补语能够分开,分别充当两个小句的谓语,如例(4)(5)可分别变换为:

(4’)武警钻便池周围的混凝土,混凝体穿了。

(5’)张树珍和乡亲们一志打隧道,隧道穿了。

可见,构式“V+穿1”具有可推导性,为构式群典型成员,是典型的语法构式。

(二)“V+穿2”构式

在构式“V+穿2”中,“穿2”表示“使彻底显露”的抽象义,所搭配动词既可以为强动作性、强致使性动词,也可以是弱动作性、弱致使性动词,前者如“拆、揭、捅、戳”等,后者如“点、弄、闹”等,后均接抽象名词宾语。例如:

(6)斐迪南中计后给露易丝服了毒药,露易丝死前揭穿真情。(《中国儿童百科全书》)

(7)说笑间,马晓春的弟子罗洗河点穿了玄机:“他给自己找精神力量。”(《读者(合订本)》)

构式“V+穿2”不能进入“因...而...”结构式,以例(6)(7)中的“揭穿”、“点穿”为例:

揭穿:*因揭而穿 点穿:*因点而穿

而且,述补和补语不能分开,独立充当两个小句的谓语,如例(6)(7):

(6’)*露易丝死前揭真情,真情穿了。

(7’)*罗洗河点了玄机,玄机穿了。

因此,构式“V+穿2”不具有可推导性,是构式群的非典型成员,为修辞构式。

需要指出的是,构式“V+穿2”与构式“V+穿1”之间存在着一种特殊关系——同形同构异义关系,即两个构式组构成分和结构完全一致,表义却不同,以“戳穿”为例:

(8)他的话还没说完,吕布已经举起长矛,一下子戳穿了董卓的喉头。(《中华上下五千年》)

(9)检察官依法搜查出62本假发票,当场戳穿了王新桥的谎言。(《报刊精选》1994)

例(8)中“戳穿”后接具体名词“喉头”,“穿”表具体结果义“透”,为构式“V+穿1”;例(9)中“戳穿”与抽象名词“谎言”搭配,“穿”表示“使彻底显露”的抽象结果义,为构式“V+穿2”。可见,构式“V+穿2”与构式“V+穿1”之间具有承继关系,由构式“V+穿1”发展而来。

(三)“V+穿3”构式

构式“V+穿3”中,“穿3”表达抽象义“识破、透彻”,所搭配动词可以是弱动作性、弱致使性动词,也可以是心理动词,前者如“看、说、讲、道”等,后者包括“想”等,均与抽象名词搭配。例如:

(10)华国锋终于看穿了他们的诡计,再也不能退让,决定最后摊牌了。(《作家文摘1993》)

(11)我现在也想穿了,不过是少赚一笔钱。(《作家文摘》1995)

构式“V+穿3”无法进入“因…而…”结构式,以例(10)(11)中“看穿”、“想穿”为例:

看穿:*因看而穿想穿:*因想而穿

除此之外,其述补和补语不能独立使用,分别充当两个小句的谓语。以例(10)(11)为例:

(10’)*华国锋终于看了他们的诡计,他们的诡计穿了。

(11’)*我也想了,(这件事)穿了。

由此可见,构式“V+穿3”构式义不具有可推导性,是构式群非典型成员,为修辞构式。

三、构式群“V+穿”形成过程与作用机制

(一)构式群“V+穿”扩展过程

多重互动观(Multi-interactional View)认为,所有大大小小、具体或抽象的构式,都存在于各种互动关系之中[2](P15~16)。一切构式都是各种因素多重互动的结果,而互动的作用方式则具体表现为压制(Coercion)。构式群“V+穿”的形成,便是多重互动的结果,具体体现为语法和修辞界面之前的互动、构式和组构成分之间的互动以及组构成分之间的互动三个方面。下面,我们对其形成过程展开具体分析。

构式“V+穿1”最早出现于隋唐五代时期,至宋元时期有了进一步发展,此时“穿1”所搭配动词局限于“啄、凿、磨”等非常有限的几个动词,所搭配宾语均为具体名词,例如:

(12)野火风吹阔,春冰鹤啄穿。(《全唐诗》)

(13)磨穿铁砚非吾事,绣折金针却有功。(朱淑真《自责二首》)

至明清时期走向成熟,此时“穿1”所搭配动词大大扩展,除上述可搭配动词外,还可以与“打、戳、拆、揭、钻、捣、刺、弄、挖、掘”等动词进行搭配,均搭配具体名词,例如:

(14)知圆拾在手中,排成一串儿,张口一吹,一个个吹向墙壁,打穿一个壁洞,四球都从孔中穿出。(《八道得仙(下)》)

(15)素臣转身回房,房里亦起哭声,急赶进去,刀尖随灭,已有戳穿鞋底,脚破流血者。(《野叟曝言》)

明清时期,部分“V+穿1”开始与抽象名词宾语搭配,“穿1”的语义发生引申,“穿2”开始出现。例如:

(16)到得次日一早,三翁尚未起身,匡胤已悄悄的命人将行李挑在城外,守候自己一同登程,免得三翁瞧见了行李,要将昨日谎话戳穿,这也是他的聪明之处。(《宋代宫闱史》)

(17)你说逐了她出去,怕她揭穿了我们的隐情,照了她这几天的情形,留她在宫中,难道就没有危险发生?(《隋代宫闱史》)

例(16)中“戳穿”与抽象名词“谎言”搭配,例(17)中“揭穿”后接“隐情”这一抽象名词作宾语,此时“戳穿”、“揭穿”都不再是“V+穿1”,而为“V+穿2”。由此可见,后接抽象名词比喻,触发了构式“V+穿1”整体语义的虚化以及“穿1”意义的引申。因此,构式“V+穿2”的形成是语法和修辞界面之间以及构式与组构成分之间多重互动的结果。

具体来说,当人们在交际的过程中,在特定的语境下说话人为了表达某种特定含义,形成特殊的修辞效果和表达效果,从而给听话人留下更为深刻、持久的印象,亟需一种新的表达结构形式;而同时受到语言经济性以及人们心理资源、记忆能力有限性的制约,语言只能通过有限的结构形式去表达人们在认知表达和人际交往中万千变化、无穷无尽的功能要求。在特定修辞效果和语言经济性制衡的基础上,说话人便对构式“V+穿1”的用法进行创新,由只能与具体名词搭配扩展至可以后接抽象名词作宾语,而构式“V+穿1”自身表示具体结果义,不符合抽象名词宾语的语义要求,无法与其直接搭配。在此基础上,抽象名词宾语对构式“V+穿1”进行压制,促使其整体语义发生抽象化,从而实现二者的搭配,这是修辞界面和语法界面互动作用的结果。而当构式语义发生虚化时,又对其组构成分形成压制,促使其语义同样虚化,“穿”的语义便由“破、透”引申为“使彻底显露”,这是构式与构件之间互动的结果。至此,构式“V+穿2”便已形成。

清朝时期,构式“V+穿2”中可以进入的动词进一步扩展,一些动作性和致使性不强的动词如“看、说、道”也可以进入到构式中,在此基础上“穿2”的语义进一步引申,扩展为表“识破、透彻”义的“穿3”,构式“V+穿3”开始形成。例如:

(18)那妖见伯皋说穿他的底子,越发恼羞成怒,从此敲桌打凳,持刀弄杖,闹得比先更凶,弄得伯府全家上下个个心惊,人人不安。(《八仙得到(上)》)

(19)吴氏看穿了他的阴谋,身藏匕首防范,还随身携带着银筷子,防他下毒。(《古今情海》)

清末民国时期,构式“V+穿3”所搭配动词进一步扩展,心理动词“想”也能进入到构式之中。例如:

(20)想穿了真是笑得死人!(《二十年目睹之现状(中)》)

(21)我前回劝你,就这道台也不必去做,你还不听,这回你也想穿了。(《梼杌萃编》)

可见,构式“V+穿3”形成于构件之间的双向多重互动。具体来说,当构式由“V+穿1”扩展至“V+穿2”的过程中,“穿2”的语义已经虚化,从而对其搭配的动词形成压制,原本只有具有强动作性、强制性特征的动词如“打、挖、钻”等能够进入到构式中,而在压制作用下一些动作性、致使性不强的动词如“看、说”等也进入到构式之中,而动词的扩展又反过来对“穿2”造成压制,促使其进一步发生虚化,引申出“识破、透彻”的抽象义,便形成了“V+穿3”构式。

(二)相应作用机制

以上,我们探讨了构式群“V+穿”扩展的过程,而相应的作用机制则为隐喻机制和类推机制。

本体和喻体之间的相似性,是隐喻作用的基础。单独来看具体名词和抽象名词,很难发现二者之间的相似之处,如例(15)中的“鞋底”和例(16)中的“谎话”单独来看并无相似性,甚至可以说是相差甚远。然而,如果将二者放到“V+穿”这一构式之中,二者之间的相似之处就显现出来,“鞋底”是一个“可以触摸到的完整物体”,“谎话”是一个“可以感知到的封闭物体”,二者均为完整的物体,都可以在外力的作用下发生自身状态发生由完整到不完整的改变。可见,探究本体和喻体和相似性,是放到相应的框架中去,而不是孤立地看待两个事物。

至于隐喻运作的方式,则为映射(mapping)[4](P101)。映射为从源域到目标域之间具有单向性的互动,其最显著的特征就是“不变原则”,即源域的显著特征结构系统地映射到目标域之中,从而使目标域也具有类似的显著特征[5](P1~632),以“鞋底”和“谎话”为例:

(G1)可以触摸的物体;(M1)可以感知的物体;

(G2)其形状具有封闭性;(M2)其状态具有隐藏性;

(G3)其形状在外力作用下可以产生质变。 (M3)其状态在外力的作用下可以产生质变。

通过映射,“谎话”便与“鞋底”之间便具有了相似的显著特征,在此基础上,构式“V+穿1”便可以与抽象名词“谎话”搭配,扩展为构式“V+穿2”。并且,在整个扩展的过程中,构式“V+穿2”与构式“V+穿3”始终与抽象名词搭配,可见隐喻机制的作用贯穿于整个形成过程。

类推(Analogy)又称类比,是语言发展与使用过程中的重要因素之一,在联想语法中起着十分显著的作用,具体表现为对相关模式、规则的概括并将其推广、扩展到其他单位,从而帮助说话人从自身所熟知的词库中实现新形式的创造,而作用的基础则是具有可供模仿的结构模型[6](P161)。

构式“V+穿1”在向构式“V+穿2”扩展的过程中,人们将抽象名词纳入到“V+穿+NP具体”这一结构框架之中,使该结构模型的扩充为“V+穿+NP具体/抽象”,从而为构式“V+穿1”与抽象名词搭配提供了可能,并引申为构式“V+穿2”。而在框架“V强+穿+NP具体/抽象”中,“穿”只与具有强动作性、强致使性的动词进行搭配,但随着使用频率的增加以及所搭配的强动作性、强致使性动词数量的扩展,人们在类推机制的作用下,仿原结构模型,将一些动作性和致使性不是很强的动词也纳入到这一框架结构中,将其扩展为“V强/弱+穿+NP具体/抽象”,创造出如“说破、看破”等新的词语,实现了可进入框架动词的语义类型的扩展,这是一种质的改变。并且,在此基础上,人们运用类推机制进一步对能够进入动词的种类进行推广到将动作性、致使性极其弱的心理动词如“想”等,形成了构式“V+穿3”。

四、构式群“V+穿”扩展动因

(一)修辞动因

修辞构式是在语法构式的基础上通过添加一定的修辞动因形成的[7](P14)。修辞构式“V+穿2”和“V+穿3”借用了语法构式“V+穿1”的结构形式,从而构成同构多义的关系。在这一过程中,主要受到说话人追求语言具象化和主观性的驱使。

人们在对客观事物认知识解的过程中,具有具象思维的特征。具体来说,语言使用者倾向于从直观的体验、感受出发,运用相应的处理方式如联想、想象、类比等,对所要识解的客体进行直接的把握,从而使其生动可感、栩栩如生,具体表现为直观性、具体性和形象性(2008)[8](P74)。因此,人们往往通过具象事物对抽象概念进行识解,将具象事物作为识解的依托。构式“V+穿2”和“V+穿3”的扩展形成,正是为了满足人们认知具象化的需要,二者在对抽象语义内容进行客观阐述的同时,能够在人们的脑海中形成相应的具象画面,相较于其他一些表达方式,更直观、具体、形象,更容易被听话人所理解。例如:

(22)…陈感到很麻烦,但又顾及身份和影响,极力守住秘密,不敢得罪,但这个秘密终于被捅穿了…(《科技文献》)

(23)…陈感到很麻烦,但又顾及身份和影响,极力守住秘密,不敢得罪,但这个秘密终于被暴露了…

例(22)中,听话人在对“捅穿”进行识解的过程中,脑海中会形成“通过身体动作‘捅’致使某一具体事物如‘胸膛’被穿透,血液流淌出来从而被人们看到”的具象画面,并且将这一画面与“秘密通过一定的方式被显露出来,被人们所知”的抽象语义内容相结合,共同进行识解,从而使理解的难度降低,大大减少了识解所需要的时间和精力。而例(23)中的“暴露”,本身也是一个比较抽象的概念,是对“秘密”这一抽象概念比较直观的叙述,人们在识解的过程中始终停留在抽象概念层面,不能引发相关的具象画面,无法满足人们的认知具象化需求,需要花费听话人更多时间和精力。

所谓主观性(Subjectivity),是指话语中包含说话人“自我”的表现成分。换句话说,说话人在说出一段话的同时,表明自己对这段话的态度、立场、感情以及视角等,从而在话语中留下自我的印记(沈家煊2001[9](P2))。在整个交谈过程中,主观性在交际双方的交替和互动中都有所体现,所以也可称为“交互主观性”(Inter-subjectivity)(沈家煊2015[10](P643))。在由构式“V+穿2”向构式“V+穿3”扩展的过程中,主观性在其中起到了非常重要的作用。具体来说,当说话人在具体的交际过程中,运用构式“V+穿3”对客观事物进行叙述时,含有说话人自身对这一相关客观事物的主观认知,包含自己的主观判断和推理,具有明显的主观性。反映到句法上,就是“V+穿3”构式在说话人的叙述中,常常以插入语的形式出现。例如:

(24)人的一生,说穿了,就是奉天命“来世上走一遭”罢了。(《语言学论文》)

(24’)人的一生,就是奉天命“来世上走一遭”罢了。

(25)他也总在自己的算盘上先要打得通,道穿了,不妨说是利用感情。(《红顶商人》)

(25’)他也总在自己的算盘上先要打得通,不妨说是利用感情。

例(24)(25)中的“说穿了”、“道穿了”都为插入语,表达说话人的主观情感。具体来说,例(24)中,说话人在对“人生意义”这一客观命题阐述的过程中,表达了自己对这一问题的见解和看法,含有一种豁然的态度和情感;例(25)中的“道穿了”,是说话人对关涉对象“他”想法的一种主观推理和判断,同时含有一种鄙视的态度。如果将“说穿了”“道穿了”去掉,如例(24’)(25’),基本上是对客观事实的一种描述,很难再说含有说话人的主观情感。

(二)语法动因:平行演化

“穿1”的语义为“破、透”,它们之间的语义具有很强的相似性,都可以用在动词后作为补语,并且“破”和“透”的语义都发生了虚化,其所在述补构式都得到了扩展。文章认为,“穿”语义的虚化以及构式“V+穿1”的扩展,还与“破”、“透”的平行演化相关。下面,文章从历时和共时两个方面对此进行验证。

历时层面,主要考察“破”、“透”和“穿”虚化发生的时间,而虚化的判定标准则为其所在述补构式可以后接抽象名词作宾语,在此基础上确定它们虚化的先后顺序。根据搜集到的语料,“破”早在唐朝时期就已发生虚化,“透”稍晚,从宋朝开始虚化,而“穿”虚化最早出现在明朝。分别举例如下:

(26)但自去非心,打破烦恼碎。(《六祖坛经》)

(27)孤轮穿透碧潭心。(《古尊宿语录》卷十九)

(28)少大人虽然明知道他的所为,因念他平日人还恭顺,亦就不想在老头子跟前揭穿他的底子。(《官场现形记》)

由此可见,“穿”虚化的时间要晚于“破”和“透”,这为平行演化提供了时间上的可能性。

共时层面,则是从“破”“透”和“穿”三者虚化程度的角度进行分析。根据对相关语料的考察,“破”处在由动词转化为形容词的过程中,对其词性的界定一直存在争议,在“V+破”述补构式中发展为虚化结果补语,所搭配述语仍为动词;“透”已经由动词转化为形容词,在述补构式“V+透”中已由结果补语虚化为程度补语,而且所搭配述补不再局限于动词,也可以与性质形容词搭配;“穿”仍为典型动词,在构式“V+穿”中由具体结果补语扩展为虚化结果补语,所搭配述补仍局限于动词。分别举例如下:

(29)“得了吧你们!今天我算把你们看透了。”宋子文依旧不依不饶地说。(《宋氏家族全传》)

(30)楚娣攒眉笑道:“这名字俗透了。”(《小团圆》)

(31)程先生冷不防被她点穿了心思,笑也不是,恼也不是,只好不做声。(王安忆《长恨歌》)

可以发现,“透”的虚化程度最高,“破”次之,而“穿”的虚化程度最低,这从共时层面为平行演化提供了可能。

五、结论

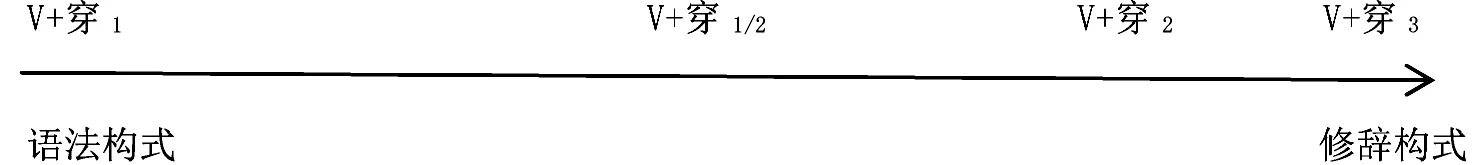

文章对“V+穿”构式群的成员以及典型程度进行探究,并根据是否具有推导性对其身份进行判定,发现共包含三个构式成员,其中构式“V+穿1”是典型成员,为语法构式;构式“V+穿2”为非典型成员,是修辞构式;构式“V+穿3”同样属于非典型成员,为修辞构式。它们之间是同构异义关系,具有内在承继性。具体来说,构式“V+穿2”由构式“V+穿1”扩展而来,这是语法和修辞界面、构式与组构成分之间互动的结果;构式“V+穿3”则从“V+穿2”构式演化而来,为构件之间多重互动的结果。三个构式处于由语法构式向修辞构式演化的连续统之中,需要指出的是,在构式“V+穿1”和构式“V+穿2”之间存在一种特殊情况,即同形同构异义,这是演化得以展开并最终完成的重要过渡阶段。具体情况如图1所示:

图1 “V+穿”构式群演化过程

在整个演化的过程中,相应的作用机制为隐喻机制和类推机制,而演化动因则包括修辞动因和语法动因两个方面,演化动因又分为认知具象化需要和主观性表达要求两个小类,语法动因具体表现为平行演化。至此,“V+穿”构式群便完成了由语法构式到修辞构式的扩展。

[1]Goldberg, Adele E. Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M]. Chicago: University of Chicago Press,1995.

[2]施春宏.互动构式语法的基本理念及其研究路径[J].当代修辞学,2016,(2).

[3]刘大为.从语法构式到修辞构式(上)[J].当代修辞学,2010,(3).

[4]束定芳.论隐喻运作的机制[J].外语教育与研究,2002,(2).

[5]Lackoff.G. Women, Fire ,and Dangerous Things[M]. Chicago: The University of Chicago Press,1987.

[6]张金忠.语言的类推机制与俄语教学[J].黑龙江高教研究,2008,(3).

[7]刘大为.从语法构式到修辞构式(下)[J].当代修辞学,2010,(4).

[8]王苹.吴语姚江方言动植物名称的具象化特征[J].当代修辞学,2008,(3).

[9]沈家煊.语言的“主观性”和“主观化”[J].外语教学与研究,2001,(1).

[10]沈家煊.汉语词类的主观性.外语教学与研究[J].2015,(5).